目で聞き、手でしゃべる:日本手話と生きる毎日の中で気づいたこと(ことば文化特設サイト)

ことば文化に関する気になるトピックを短期連載で紹介していきます。

-

- 2025年10月21日 『4. 目で聞き、手でしゃべる:日本手話と生きる毎日の中で気づいたこと 松田俊介(東京大学文学部言語学研究室・助教)』

-

私は「日高屋」のヘビーユーザーで、特にあそこの「野菜たっぷりタンメン」が大好きです。大学1年生のときに、下北沢店で初めて食べて以来、すっかり虜になってしまい、今でも違う店舗ではありますが週3で通っています。ちょうどいい濃さの塩味のスープ。それに絡むのは少し縮れた中太麺。そしてその上には、白菜・ニラ・もやし・にんじんなどの彩り豊かな野菜がたっぷりと盛られています。餃子 (3個) も一緒に頼めば、もう言うことなしです。

2022年、新型コロナウイルス感染症が今以上に存在感を示していた頃でしょうか。私はいつも通り日高屋に行き、野菜たっぷりタンメンを食べていました。水がまだきていなかったので、店員さんに伝えようと思ったのですが、コロナ禍のご時世で声を出すのはまずい。さてどうしたものか。いろいろ考えた挙句、私は手を挙げ、店員さんがこちらを向くと、コップで水を飲むジェスチャーをやってみせました。それを見た店員さんは頷いて、水を持ってきてくれました。大成功です。言葉を口から出さなくても、ちょっとした意思疎通はできるんですね。

この日高屋でのエピソードは、お互い共通の言語はあるのだけれどもそれを使わない (使えない) って状況です。では、そもそも共通の言語がない場合はどうでしょうか。

もう1つ、余談をさせてください。私はお芝居をよく観に行きます。たとえば劇団四季。『ライオンキング』『アラジン』『リトルマーメイド』などの王道作品はもちろん、『ジョン万次郎の夢』という小さい劇場で行われる作品も観ました。

【あらすじ】

『ジョン万次郎の夢』は、江戸時代の末期に実在した人物で、日本人ではじめてアメリカに渡ったといわれている中浜万次郎の半生を描いたミュージカルです。

土佐の漁村に生まれ、漁にでた14歳の万次郎は、嵐によって遭難(そうなん)。無人島にたどり着いた万次郎たちを助けてくれたのは、偶然通りかかったアメリカの捕鯨船(ほげいせん)でした。その船のアメリカ人船長との出会いが、のちの彼の運命を大きく動かすことに―。

船長とともにアメリカの地に降り立ち、英語を学び、進んだ文化を目の当たりにした万次郎。もち前の好奇心と、あきらめない心、そして彼の行動力は、鎖国(さこく)によって閉ざされた日本の扉を世界に開き、やがて日本とアメリカのかけ橋となるのです。

私と同じ高知県出身ということもあり、惹かれたんでしょうか。この作品を観たあとに、図書館でジョン万次郎に関する本を読みあさりました。それはともかく、このミュージカルにこんな場面がありました。ジョン万次郎は、初めての漁で嵐に巻き込まれ遭難してしまいます。なんとか無人島に辿り着きますが、満足に食べることができない苦しい日々が続きます。そのとき、偶然通りかかったアメリカの捕鯨船「ジョン・ハウランド号」に助けられるんです。ジョン万次郎はお腹が減ったことを伝えたいのですが、彼は英語が話せません。そこでどうしたかというと、彼はものを食べるジェスチャーをやってみせたんです! すると、船長のホイットフィールドは彼の言いたいことを理解し、食べ物をあげます。

共通の言語がない状況で、「オナカガスイタ」とか「ゴハンガタベタイ」などと言っても無駄です。そう言ったところで、ホイットフィールド船長はその音列の意味するところを理解できません。しかし、食べ物を口に持っていくやり方は、およそどの人であっても共通しています。だから、ジョン万次郎のジェスチャーによって、ホイットフィールド船長は彼の伝えたいメッセージを理解できたんです。自分「も」食べ物はそうやって食べる! というわけですね。

さて、いよいよ言語起源論の話。言語起源論には、こういうジェスチャーを起源としてヒトの言語が生まれたのではないか、と考える立場があります。これがいわゆる「ジェスチャー起源説」です。ヒトが言語を話せるようになったのは、今から数十万年前だと言われていますが、その始まりはなんとジェスチャーだったというわけです。最終回はこのジェスチャー起源説の紹介で締めくくりたいと思います。

言語の起源がわかる一番確実な方法は何か。それは、私たちが何十万年も前にタイムスリップして、言語が生まれる瞬間を目にすることですね。でも、そんなことできません。土を掘ったら言語の化石が出てくるでしょうか。いや、それもあり得ませんね。いくら穴を掘って耳をすましてみても、大昔の会話は聞こえてこないでしょう。文字で書かれた記録を見るのはどうでしょうか。いや、文字ができたのは言語の歴史で言えばごく最近のこと(紀元前3000年頃)ですから、文字記録を見ても言語の起源はわかりません。だから、私たちにできるのは、それらしい論拠をいくつも挙げて、言語起源の「もっともらしいシナリオ」を作ることだけです。つまり、「こんなデータがあるし、それからこんなデータもある。だとすれば、言語はこういう風にして生まれたって考えるのが妥当じゃない?」って提案するということです。

ジェスチャー起源説の考えるシナリオは、次の通りです (詳細はMichael TomaselloのOrigins of Human Communicationをご覧ください)。

① ヒト特有のコミュニケーションの最初の形態は、指差しやパントマイムなど、動作を見るだけで何を表しているのかがわかるジェスチャーだった。

② そこから、ジェスチャーから音声へとコミュニケーション手段が徐々に移っていった。

③ そしてついには、音声だけで十分にコミュニケーションが取れるようになった。

ジェスチャー起源説の骨子は①にあります。なぜ①と考えるのでしょうか。答えは『ジョン万次郎の夢』の中にあります。言語と呼べるようなものがまだないときには、「オナカガスイタ」という音列が〈空腹〉を表すというルールは存在しません。ルールを共有しない者同士でコミュニケーションが成立するためには、まずは知覚するだけで何を表しているのかがわかるという特徴が必要になるとジェスチャー起源説は考えます。

では、このシナリオに「もっともらしさ」を与えるものは何でしょうか。まずひとつには、チンパンジーやボノボのような類人猿の研究データがあります。類人猿は、発声できる音が限られており、新しい音を学習して発することがほとんどできません。また、類人猿の発声はあくまで、刺激に対して反射的に出てしまうものであり、意図的にコントロールすることはできないと言われています。つまり、類人猿にとって音声は扱いにくく、不自由なものなんです。それとは対照的に、ジェスチャーは自由に使いこなすことができます。大量の学習が可能であり、なおかつ意図的にコントロールすることもできます。こうしたデータから、ジェスチャー起源説は「音声よりも自由に扱えるジェスチャーこそが言語の基盤となった」と主張します。

ここで、不思議に思った方もいるかもしれません。ヒトの言語起源の話をするときに、なんでチンパンジーを観察するのでしょうか。それは、ヒトとチンパンジーが親族関係にあるから。現在のヒトとチンパンジーが共通に持つ特徴は、その祖先もおそらく持っていただろうと考え、異なる種同士での比較をするわけです。あえて言うなら、兄弟が持つ特徴から遡って、ご先祖さまの特徴を想像するようなものでしょうか。たとえば、私には姉がいますが、姉とはいくつか共通の特徴 (顔とか口癖とか) があります。そしてその特徴は、よくよく考えてみると親も持ってたりします。そうして、「もしかしておじいちゃんが若いときってこんな感じだったのかな?」なんて想像ができます。それと同じです。

純粋にヒトだけを観察して得られた論拠もあります。たとえば、乳幼児の指差し。乳幼児は、ちゃんとした言語を使えるようになる前に指差しを行うようになります。生後11ヶ月の乳児って、窓を開けてもらうために、窓を指差したりするんですよ。「それ!それ!それ!」って感じですかね。このデータから、音声よりもジェスチャーのほうから言語が生まれたって言えそうですし、指差しというジェスチャーはとくにアレ・コレ・ソレといった「指示詞」の種だと考えられそうです。

それから、ジェスチャーと同じく身体を媒体とする手話の発達過程は、ジェスチャー起源説に大きなヒントを与えてくれる気がします。現在の手話の姿から、そこに至るまでの道筋を逆算できれば、つまり擬似的にタイムスリップできれば、初期のコミュニケーションのあり方を推定できそうですよね。近年の手話研究では、この目論見のもと、言語獲得や言語進化が盛んに分析されています。

とはいえ、ジェスチャー起源説には問題があります。現在、世界の多くの言語は音声を使っています。そのため、ジェスチャー起源説を採用するなら、「ジェスチャーから音声へと移行する過程」を必ず説明しなければなりません。しかし、ここで素朴な疑問が生じます。

なんで音声に移行したの? 手話だけの世界だってありえたはずじゃん?

たしかに。これはジェスチャー起源説にとって、なかなか痛烈なパンチです。ですが、一応の説明はなされています。

• 音声なら暗闇でもコミュニケーションができる。

• 手を自由に使えるようにすることで、行動の幅が広がる。

• 身体を動かすよりも、音声で伝えるほうがエネルギーの消費が少ない。

どれももっともらしい説明になっている気がしますね。

***

実は、言語起源論にはジェスチャー起源説とは異なる考え方もあります。いわゆる「音声起源説」です。「世界の多くの言語は音声を使ってるんだから、その起源も音声だったはずだ」と考えます。これはこれですごくもっともらしい説です。詳しく知りたい方は、岡ノ谷一夫先生の『さえずり言語起源論:新版 小鳥の歌からヒトの言葉へ』や、鈴木孝夫先生の『教養としての言語学』をお読みください。特に鳥好きの方はぜひ。ジュウシマツやインコの話が出てきて面白いですよ。

ただし、この音声起源説にも弱点がないわけではありません。先ほど述べたように、「オナカガスイタ」という音列が〈空腹〉を表すというルールが存在しないときに、音だけで〈空腹〉という意味を伝えることはかなり難しいはずです。さらに、この立場を採用した場合、手話はどのようにして生まれたのかという疑問も生じます。世界には日本手話やアメリカ手話など100以上の手話が存在すると言われています。もし言語が音声から発展したのであれば、視覚言語はどうやって……。

結局のところ、音声起源説とジェスチャー起源説はどっちもどっちなんです。そこで最近は、「言語の起源をジェスチャーか音声かのどちらか一方に限定する必要はなく、むしろ両方とも使っていたと考えるほうが自然じゃないか」みたいな説も支持を集めています。詳しく知りたい方は、Thom Scott-Phillips の Speaking Our Minds: Why Human Communication Is Different, and How Language Evolved to Make It Special. をお読みください。この本は翻訳も出ています。『なぜヒトだけが言葉を話せるのか:コミュニケーションから探る言語の起源と進化』というタイトルです。

***

日本手話研究の第一の目標は、日本手話の辞書・文法書を作ることだと言いました (第1回目)。ですが、みなさんはもう日本手話研究が日本手話だけを研究する分野ではないということがお分かりだと思います。たとえば、日本手話と比較することを通して、私たちの母語である日本語が身体動作を描写するときに大雑把になりがちだということがわかりました (第2回目)。また、私たちの脳に「補完」という認知能力が備わっていることにも気づきました (第3回目)。そして何より、言語の起源という壮大な謎にまで迫ることができるんです。

いやー、やっぱり日本手話は面白い!

謝辞

この連載を執筆するにあたり、石塚政行さん・氏家啓吾さん・木下蒼一朗さん・篠原俊吾先生・田中太一さん・西村義樹先生・萩澤大輝さん・平沢慎也さんから貴重なご助言をいただきました。この場を借りて、感謝申し上げます。

-

- 2025年10月07日 『3. 目で聞き、手でしゃべる:日本手話と生きる毎日の中で気づいたこと 松田俊介(東京大学文学部言語学研究室・助教)』

-

On ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux.

心で見なくちゃ、ものごとはよく見えないってことさ。 かんじんなことは、目に見えないんだよ アントワーヌ・ド・サン=テグジュペリ (内藤濯 (訳))

日本手話と出会う前の私は、フランス語漬けの毎日でした。教科書の例文を頭から覚えていったり、単語帳を朝から晩まで眺めたり、フランス語が学べる専門学校「アテネ・フランセ」にせっせと通って母語話者に発音を矯正してもらったりと、まあ自分で言うのもなんですが、熱心に勉強してました。ある時期まではフランス文学を研究したいとさえ思っていました (結局その道には進まなかったわけですが)。フランス文学をやる以上は、一応のマナーとして、古典的名作にたくさん触れないといけません (たぶん)。バルザック、ヴォルテール、ユゴーなどいろいろ読みあさりましたが、個人的に一番面白いと思ったのはサン=テグジュペリの『星の王子さま』でした。

冒頭に挙げたフランス語は『星の王子さま』で一番の名言と言われています。王子さまが砂漠で出会ったキツネから言われたセリフです。詳細は省きますが、この言葉により、王子さまは「絆」や「愛」などの目に見えないものの本質を理解します。

もちろん、この連載は絆とは何かを考察するものではありません。ここで考えたいのは、日本手話のことです。

前回のエッセイを振り返ってみましょう。そこで挙げた (1) はないものだらけだという話をしましたね。たとえば「たいこ」です。(1) は「たいこを叩く」という日本語の翻訳だったはずなのに、肝心のたいこがありません。にもかかわらず、(1) はきちんとした翻訳になっているのです。

心が「たいこ」を見せているんだよ!——王子さまならそう言うかもしれません。では「心」とは何でしょうか。『星の王子さま』における「心」とは……。んー、よくわかりません。きっと色んな解釈があると思います。私は文学者ではないので、自分なりの解釈を示すことはできません。なので、ちょっと短絡的かもしれませんが、ここでは現代において広く受け入れられている「心」の意味に従います。それは「心とは脳が行う思考・判断・記憶などのプロセスのことである」というものです。「認知」と言い換えてもよいでしょう (認知症というのは、思考・判断・記憶といった脳の機能が低下する病気のことですよね)。私たちの認知が、存在しないはずのたいこを私たちにどうやって見せているか。もっと言えば、私たちの認知が、私たちの言語理解にどのように関わっているのか。今回のテーマはこれです。

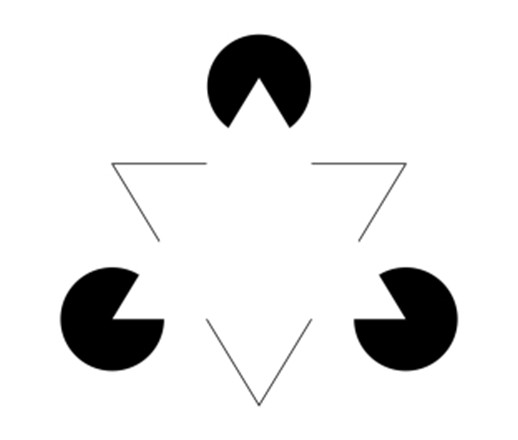

ないはずのものがなぜか見えてしまう。勘の鋭い人なら気が付くかもしれませんが、これはずばり「錯視」です。まずは有名な錯視図形をお見せします。絵1を見てください (立命館大学の北岡明佳先生のウェブサイトから引用しました。リンクは https://www.psy.ritsumei.ac.jp/akitaoka/catalog.html です)。これは「カニッツァの三角形」と呼ばれる錯視図です。絵1に描かれているのは、パックマンのような黒い図形とV字の線だけですが、そこに私たちは白い三角形を勝手に見出してしまいます。このように、本来存在しないはずのものを見てしまうことを「補完」と言います。

もうお分かりだと思いますが、(1) を見るときにも補完が働いています。(1) に写っているのは身体だけです。しかし、それだけで私たちは、存在しないはずの「たいこ」や「ドラムスティック」を補って見えてしまいます。これは、補完によって、私たちの認知が勝手に「たいこ」や「ドラムスティック」を私たちに見せているのです。

もちろん、「カニッツァの三角形を見るときの補完」と「日本手話の表現を見るときの補完」は、全く同じというわけではありません。カニッツァの三角形は事前知識なしでも補えるものだと思います。それに対して、日本手話の (1) は少なくとも「たいこはこうやって弾く」みたいな弾き方に関する事前知識がないと、補うのは難しいです。

とは言え、大局的にみれば、本来存在しないはずのものを補っているという点で同じなので、ここでは同じ「補完」という用語を使うことにします。

補完を利用すれば、コミュニケーションがグッと楽になります。だって、「たいこ」とか「ドラムスティック」ってわざわざ口にしなくても、いや “手” にしなくても、こちらが手をグーにして両腕を交互に動かすだけで、相手の認知が勝手にいろいろと補完してくれるからです。これはいわば「一見せて十知ってもらう」会話。省エネですね。

日本手話話者の会話は錯視で溢れ返っています。錯視はある意味で「見間違い」とも言えますから、ネガティブな印象を持たれるかもしれません。ですが、錯視があるからこそ、日本手話話者はみなまで言わずとも会話を進めることができます。錯視だらけの会話も悪くないですよね。

***

(1) を使ってのコミュニケーションには補完という認知能力が関わっている——こういうふうに、ことばの仕組みを私たちの認知能力に訴えて説明しようとする言語理論があります。その1つが、ロナルド・ラネカー (Ronald W. Langacker) という言語学者が創始した認知文法 (Cognitive Grammar) です。認知文法は「ある言語にはXという表現があるが、その表現の成立にはYという認知能力が関わっている」という説明をします。だから、ここまでの私の説明は、実は認知文法的なものだったんですね。

では次は、日本語を題材にして「認知文法的な説明」の例を見てみましょう。ここで登場していただく認知能力は「図と地を反転させる能力」です。「図と地って何?」って思った人もいるかもしれませんが、まずは絵2を見てください。これは「ルビンの杯」と呼ばれる絵で、デンマークの心理学者エドガー・ルビンが考案したものです。絵の青い方に注目してみると「2人の人物が向き合っている様子」に見えませんか? では今度は黒い方に注目してみてください。そうすると「杯」の形に見えてきますよね。つまり、この絵を見るときには、何を “メイン” として捉えるかで絵の見え方が違ってくるのです。ここで私が「メイン」と言ったものは、心理学の用語では「図 (figure)」と呼ばれます。そして、その背景となっている部分は「地 (ground)」と言います。先ほど、青い方に注目したり、黒い方に注目したりしましたが、このときみなさんは図と地を入れ替えていたわけです。「図と地を反転させる能力」は実は誰でも持っている認知能力なんですね。

何をメインに捉えるかによって、1つの絵の見え方が違ってくる。同じように、何をメインに捉えるかによって、1つの出来事の見え方が違ってくる。だからこそ、1つの出来事を複数通りの表現で描写できたりするんだ、というのが認知文法の主張です。たとえば、仕事の休み時間中にふとオフィスの窓から下に目をやると、なにか事件でもあったのか、ちょっと普通ではない規模の人だかりができている。こういうとき私たちは、「通りが人であふれている」とも言えるし、「人が通りにあふれている」とも言えますよね。通りの話をしているのか、それとも人の話をしているのかによって、私たちは表現を使い分けているのです。

英語にもこういう使い分けはあります。“Bees are swarming in the garden” (蜂が庭にいっぱいいる) と “The garden is swarming with bees” (庭が蜂でいっぱいだ) とかがそうです。同じ出来事であっても、蜂をメインに話をしているなら前者を、庭をメインに話をしているなら後者を使います。こういうふうに、日本手話以外の言語にも認知能力の観点から説明できる現象はいっぱいあります。

***

さて、ここまで 「私たちにはないものが見える」「私たちの認知が補完する」と言ってきました。「日本手話話者の認知」ではなく、「私たちの認知」です。日本手話の話をしているはずなのになぜあえて「私たち」と書いたかというと、日本手話話者だけじゃなくて、ほとんどすべての人が「たいこ」や「ドラムスティック」を (1) に見てしまうからです。でもこれって、よくよく考えてみると不思議なことですね。だって、知らない言語のことがわかるんですよ?

たとえば、私はオランダ語を勉強したことがありませんから、オランダ語話者の会話を聞いても何を言っているかはさっぱりわかりません。オランダ語で「たいこ」は “trommel” というらしいですが、これをいくら見たり聞いたりしても私の認知は一向に働いてくれません。でも、日本手話の (1) はたとえ日本手話のことを知らなかったとしても、「(1) はたいこを叩くって意味だよ」と言われれば、私たちの認知が勝手に補完したりして、「たしかにそうだよな」と納得してしまいます。なんなら、前回挙げた表現はすべてそうです。(2)〜(5) をもう1度見てください。

この「誰であってもわかるような表現がたくさんある」ってのは、近年注目されている日本手話の重要な特徴です。とくに、言語がいつどのように生まれたのかを考える「言語起源論」という分野で関心を集めています。次回のエッセイではこの辺りの話をしたいと思います。最終回に相応しい壮大なテーマになりそうです。

-

- 2025年09月23日 『2. 目で聞き、手でしゃべる:日本手話と生きる毎日の中で気づいたこと 松田俊介(東京大学文学部言語学研究室・助教)』

-

私は高知県の出身です。森林率全国一位を誇る、自然豊かな場所で生まれ育ちました。私が小さかったころの夏の楽しみと言えばセミ取り。高知の田舎は周りに緑しかありませんから、遊びといえば自然と触れ合うことだったんです。

高知にいた頃、セミが夜に鳴いていた記憶はありません。しかし、大学進学を機に東京に来てからは、昼も夜も関係なく、一日中セミが鳴いている気がします。やっぱり夜も暑くなって、そしてなにより東京の夜は明るいから、セミはずっと昼気分なのかなぁって話を大学のキャンパスを歩きながら友人にしたのですが、ポカンとされてしまいました。「そうか、日本手話話者はセミの鳴き声で夏を感じたりはしないのか!」とそのとき気づいたのです。自分の当たり前が揺るがされるという体験は、「日本手話と生きる毎日」を過ごしているとよくあります。

前回のエッセイでも、日本語の感覚からすれば「え?」ってなるような話をしたと思います。「彼がドアを開けると、田中さんが化粧をしていた」という日本語を日本手話に訳すときには、「ドアはどうやって開けたのか」「化粧はどの工程をやっていたのか」をいちいち考えなくてはいけません。何の変哲もない日本語も、日本手話に翻訳するのは一苦労というわけです。なぜなんでしょうか。今回はその理由についてお話ししたいと思います。

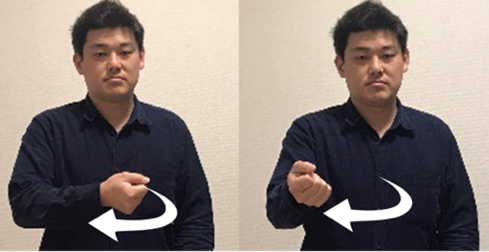

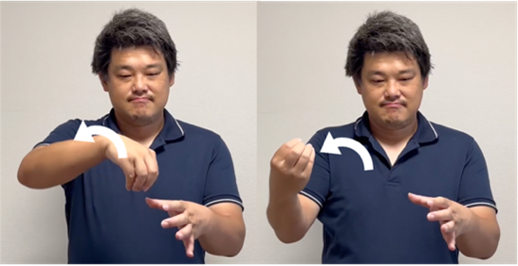

すぐに答えを言ってしまっては味気ないですから、ちょっと遠回りしてみましょう。まずは次のリンク先の動画をご覧ください。時間がなければ、リンクの下にある【状況説明】から読んでいただいても構いません。この動画では、日本手話話者が日本語を日本手話に翻訳しています。右上にある (1) は、「たいこをたたく」という日本語の日本手話訳です (動画の著作権者に配慮して、同じ表現を友人に再現していただきました)。

〈ブレーメンのおんがくたい〉

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/bangumi.cgi?das_id=D0005150535_00000

【状況説明】

飼い主に見放されたロバがブレーメンにある音楽隊に入れてもらおうと旅に出る。その道中でうずくまっているイヌに出会う。このイヌも飼い主から不当な扱いを受けて逃げてきたのであった。

1:44~

ロバはイヌにいいました。「ぼくはブレーメンへいっておんがくたいに入る。きみもいっしょにいこうよ。ぼくはギターをひく。きみはたいこをたたいたらいい」。イヌはよろこんでいっしょにいくことにしました。

たとえ日本手話のことを知らなくても、(1) を見れば「まあ、そうやって翻訳するだろうな」って思いますよね。でも、よくよく考えてみると、これ不思議な翻訳なんです。(1) は見た目からも明らかですが、ドラムスティックで叩くという動作をしていますよね。でも、日本語には「ドラムスティックで」という情報はどこにもありません。素手でたいこをたたくかもしれないのに、日本手話ではなぜか (1) と翻訳されています。日本語では言ってない「どうやって」の部分を日本手話では言っているというわけです。あるいは、日本手話は日本語にはない余分な情報を足していると言ってもいいかもしれません。

気づいた人もいるかもしれませんが、(1) には他にも余分な情報が足されています。(1) は両腕を交互に動かしています。しかし、日本語の「たいこをたたく」という文字を見ても、両腕を交互に動かしたのか、同時に動かしたのかはわかりません。それから、(1) ではすべての指を使ってしっかりとスティックを握り締めていますね。でも、日本語の「たいこをたたく」のほうは、ドラムスティックの持ち方については何も言っていません。

余分な情報はまだまだありますよ。たとえば (1) ではたいこを規則的なリズムで叩いて……。いや、これくらいにしておきましょうか。ともかく、日本語では言われていない「どうやって」の部分が日本手話でははっきりと言葉にされています。いわば「言い過ぎ」ってわけです。(1) の動作をもし忠実に日本語で説明するとしたら、「すべての指を使ってしっかりとドラムスティックを握り締めて、両腕を交互に動かして、たいこをたたく」ほどになりますかね。いかにも「足されてる」感じがしませんか? だって、もとは「たいこをたたく」っていうシンプルな日本語だったわけですから。

じゃあ、どうして日本手話はこのように情報を足してしまうのでしょうか。日本手話話者が身体を使ってコミュニケーションをするからだ、これが私の考えです。

ちょっと想像してみましょう。今あなたの目の前にたいこがあるとします。「そのたいこを叩いてください」と言われたときに、「ただし、どんな叩き方でもない叩き方でお願いします」と但し書きをされたらどうでしょうか。手で叩くのはもちろんダメです。足で叩いてもダメ。肩で叩いてもダメだし、頭でもお尻でも肘でも叩けません。こうなってしまっては、あなたはもう途方にくれるしかないですよね。そう、私たちは何かしらの叩き方で叩くことしかできないんです。

目の前にたいこがある状況でこうなるのは当たり前と思われるかもしれません。じゃあ、目の前にたいこがない状況だとどうでしょうか。つまり、「たいこを叩く」という動作を体を使って伝えようとする状況です。なるべく分かりやすく伝えようとするなら、どうでしょう? やはり手で叩くとか足で叩くみたいに、何か叩き方を1つ選んで、その動作を真似ることになりますよね。たいこがあろうとなかろうと、事情は変わりません。

このように、身体動作を身体動作で表す (それも、そのまま写し取るような形で表す) ときには、どうしても何か方法を1つ選ばなくてはいけません。この「縛り」にがんじがらめにされたのが、日本手話という言語だと考えられます。「たいこを叩く」という日本語をまさに身体を使って翻訳する以上は、「どうやって」の部分を具体的にはっきりと言葉にしないといけなくなるんです。そうなると、どうやってやったのかを知らない場合は、仕方なく何か方法を1つ選ぶということになります。だから、「たいこを叩く」という日本語は(1)と翻訳せざるを得なかったわけです。

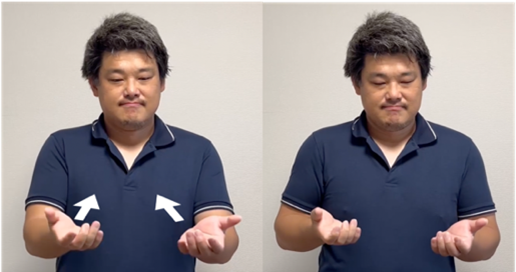

さて、やっと「彼がドアを開けると、田中さんが化粧をしていた」の話ができます。この日本語を日本手話に訳すときには、「ドアはどうやって開けたのか」「化粧はどの工程をやっていたのか」をいちいち考えなくてはいけないという話でしたね。ここにある「ドアを開ける」という日本語をいくら眺めても、押して開けたのか、引いて開けたのか、スライドして開けたのかはわかりません。「たいこをたたく」と同じです。このように、たとえどうやってやったのかがわからない場合であっても、さっき言ったように、仕方なく何か1つ方法を選ばないといけません。たとえば (2) みたいな「押す」という方法が選ばれたりします。

「化粧をする」だって同じです。この日本語からは、田中さんが化粧のどの工程をやっているかはわかりません。それでも、日本手話では何か1つ選んで表現しないといけません。(3) みたいな「パフを使ってファンデーションを塗る」が選ばれるでしょうか。

こういう風に何か方法を1つ選ばないといけないとなると、「日本手話話者が仕方なく選んだ方法」と「実際に行われた方法」とが食い違うケースがよく出てきます。YouTubeにあった動画なのですが、ある日本手話話者がWikipediaの記事を日本手話に翻訳してたんです。その記事は15世紀に起きた歴史的事件について書かれたもので、そこに「殺す」という日本語がありました。その人は「殺す」を日本手話に訳すにあたって、「刃物で刺す」という方法を選んでいました。日本語の「殺す」をいくら眺めてもどうやって殺害したのかはわかりませんが、日本手話ではそれでも何か方法を1つ選んで表さないといけません。だから、その人は仕方なく「刃物で刺す」って方法を選んだんでしょうね。で、私は気になって調べてみました。殺害方法を記した文献がなかなか見つからなくて大変でしたが、東大の法学部図書館に行ってやっと見つけました。なんと「刺殺」ではなく「撲殺」だったんです!

(他の言語でも、翻訳をする際に「仕方なく選ぶ」ということはよくあります。たとえば、松尾芭蕉の有名な俳句「古池や 蛙飛び込む 水の音」を英語に翻訳するのは一苦労。英語は日本語と違って単数か複数かを必ず言わないといけません。でも、「蛙」という文字をどれだけ眺めても、蛙の数については何もわかりませんよね。なので、翻訳者は推測でa frogとするかfrogsとするかを決めるのです。)

このように見てくると、私たちが慣れ親しんでいる日本語にも面白い特徴があることに気づきます。たとえば、日本語の「開ける」はいろんなものに使えます。「ドアを開ける」「引き出しを開ける」「鍋の蓋を開ける」などなど。「引き出しを開けるときの動作」と「鍋の蓋を開けるときの動作」はもちろん違うわけですけど、日本語ではそれらを同じ「開ける」という言葉で表せます。ものに応じて言葉を使い分ける必要がないということですね。大雑把です。じゃあ日本手話ではどうかというと、もう予想がつくと思いますが、ものに応じていちいち言葉を使い分ける必要があります。引き出しだったら (4)、鍋の蓋だったら (5) ですね。すごく細かいです。

「大雑把な日本語」と「几帳面な日本手話」——この性格の違いは、「音」なのか「身体動作」なのかという違いが生み出しています。そして、この性格の違いは、翻訳という作業を通して2つの言語を比較したからこそ知ることができました。その意味で、人付き合いならぬ「言語付き合い」は幅広くした方がいいと個人的には思っています。ある言語の個性は、他言語と比べて初めて浮かび上がってくるのです。

***

前回のエッセイで、「日本手話で何かを伝えようと思ったら、相手がまずこちらを見てないといけないんです」と言いました。この特徴から、日本手話は視覚言語 (visual language) であると言われたりします。つまり、日本手話は「目に見える言語」ということです。このことは、今回取り上げた日本手話の表現からもわかります。たとえば、(1) では交互に動く両腕が見えますよね。手がグーの形になっていることも見てわかります。それから、その手の中にはしっかりと握りしめられたドラムスティックが見えま……あれ? スティックは手の中にないですね。まあ、いいや。気を取り直して、観察を進めましょう。スティックを使って鳴らそうとしているたいこがそこに見えるはず……あれ? 変ですね。たいこまでないじゃないですか。(1) は「たいこを叩く」という日本語の翻訳のはずだったのに!

-

- 2025年09月09日 『1. 目で聞き、手でしゃべる:日本手話と生きる毎日の中で気づいたこと 松田俊介(東京大学文学部言語学研究室・助教)』

-

つい先日のことです。私は友人 (日本手話話者) と待ち合わせをしていました。少し早めに着いた私は、スマホで映画を見ながら時間をつぶすことに。待ち合わせの時刻が近づくと、向こうから小走りでやってくる友人の姿が目に入ったので、私は手を挙げて合図を送りました。そして友人が近くまでくると、さっそく会話がスタートします。2人の共通言語は日本手話。もちろん私は母語話者ではないので、友人から「その表現はそういう使い方しないよ」などと絶えず突っ込みが入ります。私が流暢に話せるようになるにはまだまだ時間がかかりそうです。

その日は2人でご飯を食べに行く予定でした。初めて行く店だったので、どちらかが道を調べなくちゃいけない。普段は友人がスマホで調べ、私はただそれについていくだけなのですが、その日はどういうわけか私が案内役になりまして……。で、案の定やらかしてしまいました。方向音痴の私は、アプリがせっかく丁寧に案内してくれているのに、逆方向にテクテクと歩き始めてしまったのです。

歩いても歩いても目的地は見えてこないし、なんなら遠ざかっている気すらする。おかしい。私は道に迷ったことを友人に伝えようと隣を見ました。するとですよ、てっきり一緒に歩いているもんだと思っていた友人の姿が見当たらないのです。慌てて辺りを見回してみると、30mくらい後ろで手を挙げ、正しい方向を指差している友人がいました。

はじめ私は、友人がなんでそんな回りくどい教え方をするのかがよくわかりませんでした。なんならちょっと意地悪にも思えますよね。「なんや、無駄に歩いたやんけ!」と心の中で文句を言いかけたのですが、ふと思い至りました。あ、もしかして、これこそが日本手話話者にとっての「普通の教え方」なんじゃないか、って。

私たち日本語話者は、声 (つまり音) を使ってコミュニケーションをします。ある人が口や舌を動かして出した音を、別の人が2つの耳で拾うってことですね。ここで重要なのは、私たちの耳はたとえ音のする方を向いていなかったとしても、ちゃんと音を拾ってくれるということです。だから、もし誰かが背を向けて歩いて行ったとしても「おーい、そっちじゃないよ!」と呼びかけさえすれば、その人はすぐに止まってくれます。

でも、日本手話の場合はそうはいきません。日本手話でのコミュニケーションは、ある人が手や顔を動かし、それを別の人が2つの目で見ることで行われます。日本手話で何かを伝えようと思ったら、相手がまずこちらを見てないといけないんです。だから、私みたいに早歩きであさっての方向に行こうものなら、相手にはそれを止める手段がありません。そこで、私の友人はどうしたかというと、「そのうち1人で歩いていることに気が付いて、振り向いてくれるだろう」と期待して、その場で動かずにじっと待ったのでした。

(もし私があのとき、早歩きじゃなく普通の速度で歩いていたら、友人は私を追いかけてきたと思います。実際、そういうことがこれまでに何回もありました。逆に、友人のほうが変な方向に早歩きで行くこともあるのですが、私はどうしてもその場で待つことができず、走って追いかけにいってしまいます。なんだか悪い気がして。別に悪いことじゃないって頭ではわかっているのですが、いざそういう状況になるとうまく対応できないんです。)

どうやら日本語話者と日本手話話者では、行動様式がまるで違うようです。この出来事のあと、色々気になって調べてみました。たとえば、会議が終わってみんなが部屋の後ろのドアに向かっているときに、もう1つ議題があったことを思い出したとする。日本語話者なら「あ、ちょっと待ってください」と一言声をかければ、みんな振り返ってくれます。では、この会議に参加しているのが日本手話話者だけだったら? さっきの友人に尋ねてみました。

「大きく足踏みをして、振動で何かあることを伝えるかな」

——でも、部屋がものすごく広かったら?

「そしたら、手を大きく振って、誰かそれに気づいてくれないかなあって思う」

——じゃあ、全員がドアの方を向いてて、誰もこっちを見ていなかったら?

「そしたら諦めるしかないね」

おおかた予想はついていましたが、やはり諦めるようです。日本語話者からしてみたら、「え、諦めるの?」と思うかもしれませんね。コミュニケーションを「音」でやるのか「身体動作」でやるのかということが、ここまで行動様式に違いをもたらすのです。じゃあ、この友人が『ONE PIECE』のルフィみたいに腕をゴムのように伸ばせる能力を持っていたら、どうなっていたでしょうか。きっとまた違った行動様式が現れていたのではないかと思います。だって、ただ腕を伸ばして後ろから肩を叩けばいいんですから。

そういえば、誰かが「日本手話話者と日本語話者が一緒に仕事をするとき、日本手話話者のほうが締め切りとか段取りとかの確認をしきりにする」って言ってました。はじめその話を聞いたとき、私は「そんなのただの個性じゃない?」って思ったのですが、もしかしたらこういう違いは本当にあって、そしてそれは「音か身体動作か」という違いに由来しているのかもしれません。その場でちゃんと確認しておくことで、諦めるという事態が起きないようにしているのだと思います。

***

自己紹介が遅れました。松田俊介と申します。現在、東京大学文学部言語学研究室の助教です。お分かりの通り、日本手話を研究しています。こういう風に言うと、なんだかカッコ良く聞こえるかもしれませんですが、実際にやっていることはいたってシンプルで、日本手話を流暢に話せるようになるために毎日コツコツ勉強する、ただそれだけです。日々の学習の中でびっくりするような表現に必ず出会います。それを書き溜めて、ときどき眺めてはニタニタするわけです。これって結局は自分のためなんですが、でもそれを学術的な場で発表していくうちに、日本手話の辞書・文法書が段々と出来上がっていくんじゃないかと思っています。「辞書・文法書が出来上がるってどういうこと?」と思われたかもしれませんが、日本手話には英語や日本語みたいな立派な辞書・文法書がまだありません。だから、日本手話研究者は第一に、日本手話のデータを集めて、辞書・文法書を作ることを目標としています。こういうのを「日本手話の記述的研究」なんて言ったりします。

そういえば、大阪大学名誉教授の毛利可信先生が『英語再アタック 常識のウソ』という本の中で「いい英語、なるほどと思うようないいまわしに接したときには、〈自分が表現する立場に立ったらこのようにいえるだろうか〉というように、いつも考えてゆく、絶えず英語の表現を追求するという心がけが必要なのです」とおっしゃっていました。振り返れば、私がこれまで論文にまとめた日本手話の表現はすべて、〈自分が表現する立場に立ったらこのようにいえない〉ものばかりでした。「いえない」表現を「いえる」ようにしたい。この純粋な欲求が私の「研究」のモチベーションになっています。

日本手話と出会ったのは2017年、私が22歳の時でした。大学で「日本手話I」という授業を受講したのがきっかけです。それまではフランス語を研究しようと思っていたのですが、飛行機が大っ嫌いな私にとってフランスに行くことは少し無理がありました。日本で研究できる言語はないかなあと思っていたところ、この授業で日本手話という言語に出会ったというわけです。

はじめはこういう消極的な動機だったわけですが、授業を受けているうちに面白くなってきて、2018年ごろからでしょうか、それはもうのめり込むように勉強しました。さっきも言った通り、日本手話には立派な辞書・文法書はありません。だから、私にできることといえば、片っ端から日本手話の動画を見ることだけだったんです。何を言っているのかがわからなくても、とにかく動画を見続ける。寝食を忘れるくらいに。すると、これがすごく不思議なのですが、2019年に不意に「わかる瞬間」がやってきました。

2023年に通訳士の資格を取りました (首相の会見などでときどき見かけるあの人たちが通訳士です)。とはいえ、私は人前に出ることが好きではないので、通訳士としてはあまり活動していません。どちらかといえば、通訳士を養成するほうに力を入れています。養成する立場にある以上、自分もきちんと訳せないといけない。だから毎日、「この日本語はどうやって日本手話に訳せばいいだろうか」なんて考えながら過ごしています。そして「この日本語は日本手話に訳すのは難しいな」と思うことがよくあるのですが、それが研究のきっかけになったりもします。語学と研究は私にとって表裏一体なんです。

たとえば、「彼がドアを開けると、田中さんが化粧をしていた」という日本語を考えてみましょう。何の変哲もない日本語ですよね。でも、これを日本手話に訳すにあたっては、いろいろ考えるべきことがあります。まず、ドアはどうやって開けたのでしょうか。押して開けたのでしょうか、それとも引いて開けたのでしょうか。はたまたスライドさせて開けたのでしょうか。それから、ここの「化粧」は何をしているのでしょうか。ファンデーションを塗っているのでしょうか。口紅を塗っているのでしょうか。それとも……。

日本語の感覚からすると「どうしてそんなことをいちいち考えるんだ」と思うかもしれません。でも、日本手話に訳すときには「そんなこと」をきちんと考えて表現しないと、まともな日本手話にはなりません。なぜでしょう。これには 、いやこれにも、日本手話話者が身体動作を使ってコミュニケーションをするということが関わっていると私は考えています。

どういうことかというと……すみません、字数が尽きてしまいました。話はまだ途中ですが、今回はこの辺で終えたいと思います。続きはまた次回。もしよければ、お付き合いください。

-

- 2025年08月26日 『9月からの新連載のお知らせ』

-

さて、9月9日からの4回の連載は松田俊介先生(東京大学文学部言語学研究室・助教)による「目で聞き、手でしゃべる:日本手話と生きる毎日の中で気づいたこと」です。松田先生は視覚言語としての日本手話の研究をされています。本連載では、日本手話の魅力や、日本語話者の視点から見て思わず“なるほど”と感じるポイントを、専門用語をできるだけ避けたエッセイ風の筆致でご紹介いただく予定です。(野口)

絵1:カニッツァの三角形

絵1:カニッツァの三角形 絵2:ルビンの壺

絵2:ルビンの壺 (1) たいこを叩く

(1) たいこを叩く (2) ドアを開ける

(2) ドアを開ける (3) 化粧をする

(3) 化粧をする (4) 引き出しを開ける

(4) 引き出しを開ける (5) 鍋の蓋を開ける

(5) 鍋の蓋を開ける