世界の屋根でフィールド言語学を(ことば文化特設サイト)

ことば文化に関する気になるトピックを短期連載で紹介していきます。

-

- 2022年06月28日 『世界の屋根でフィールド言語学を 12. それでも一言語に専念したい(のに) 吉岡乾(国立民族学博物館)』

-

僕はフィールド言語学者である。そして僕はブルシャスキー語研究者である。

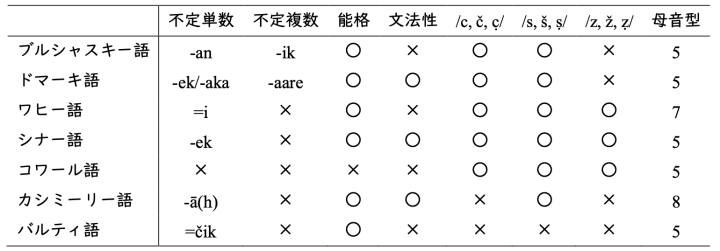

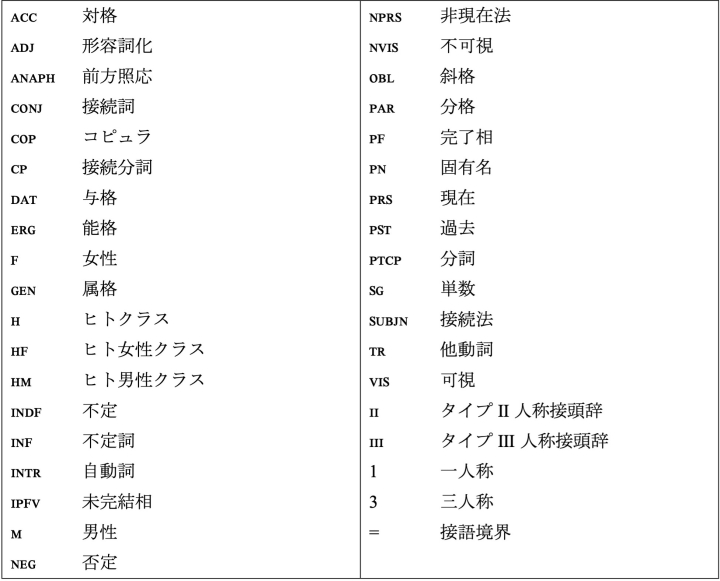

表⑫-1: 世界の屋根の言語特徴対照表

表⑫-1: 世界の屋根の言語特徴対照表

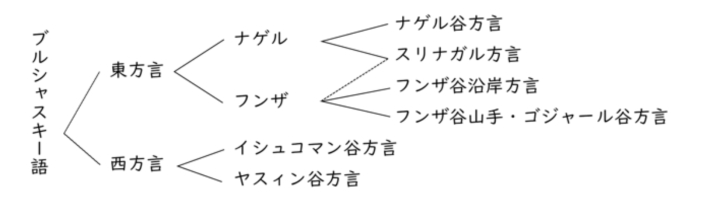

図⑫-1: ブルシャスキー語(族)の枝分かれ

図⑫-1: ブルシャスキー語(族)の枝分かれ

地図⑫-1: ブルシャスキー語の方言分布(地 図中央下に首都イスラマバード)

地図⑫-1: ブルシャスキー語の方言分布(地 図中央下に首都イスラマバード)

表⑫-2:「手」の実現形

表⑫-2:「手」の実現形

地図⑫-2:「世界の屋根」と僕の調査地点

地図⑫-2:「世界の屋根」と僕の調査地点

だからフィールド調査をして記述言語学的にブルシャスキー語を解き明かしたいというのが第一の目標である。けれどもこれまでの十一回を振り返ると、明に暗に示唆されていたと思うが、何かを知ろうと思った際に、その何かだけをどんなに凄く見詰めたところで、知れることの限度があるものである。他のものと見比べるという視点を持たなければ、あるいは特徴が巧く浮き彫りにできず、あるいは不必要な描写を積み重ねて非効率的になるだろう。例えば全ての言語に共通している特徴ばかりを懇切丁寧に描き出していったとしても、言ってしまえば、目標に対してほとんど時間の無駄と言っても過言ではない。

妙な擬えかも知れないが、研究は油絵に似ているかも知れない。油彩は執念のようにキャンバスの全体へ絵を描く。図であるモティーフのみではなく、地である背景などもしっかりと描き入れることで、絵の全体ができあがる。言語研究も同じように、その言語の自体を内側から描き出していくと同時に、外側を別の言語との対比で際立たせていくことで、図と地との境界・輪郭が明瞭になり、言語の姿の全容が明らかになる。

だからブルシャスキー語を知るために、非ブルシャスキー語を知らなければならなくなる。第2回の話を思い出して欲しい。

試しに、世界の屋根の言語特徴を幾つか見比べる表⑫-1を作ってみる。三列目の「能格」というのは第5回で触れたもの、四列目の「文法性」というのは第1回で触れたものだ。一列目、二列目は、名詞類が不定【indefinite】の際に任意で付加する標識があるかないか、あるならどんな形かを示している。一列目の不定単数とは、英語で冠詞 a(n) を付ける条件だと考えていただければ大体合っている。二列目の不定複数は、それの複数の場合だ。ブルシャスキー語とドマーキ語とには特別な形式が用意されているが、それ以外の世界の屋根の言語には見当たらない。五列目以降は第3回でも少し触れた音韻論の話で、歯茎破擦音や摩擦音の区別を持っているかどうか、単母音の音色が何種類あるかを示している。

見ての通り、ここに示した七つの言語で、どれ一つとして同じ特徴のパターンを示すものはない。表⑫-1の範囲内で言えば、ブルシャスキー語と最も似ているのはドマーキ語で、次点がシナー語、そしてワヒー語だろうか。ドマーキ語はブルシャスキー語に完全包囲されていて、現状としてドマーキ語話者全員がブルシャスキー語も同等かそれ以上に話せるのだから、似ていても驚きはない。シナー語はブルシャスキー語の南隣の大規模言語だし、ワヒー語は北隣の中規模言語である。系統を超えての類似性には、ちゃんと理由が見付かる。

それでもやっぱり労力的に厳しいものがあるし、横着者の僕なので、できる限りは単言語研究者になりたい。周辺言語は他の研究者の垂れ流す知識を頼って補いたい。だから皆、世界の屋根の言語に本腰を入れて欲しい。そして僕をブルシャスキー語に専念させて欲しい。

そう願いつつ、果たしてその願望が叶って、ブルシャスキー語専門のフィールド言語学者になれたとしても、また似た問題は生じそうであるのだが。

どういうことかは、次の(47)を見ていただけると解るだろう。

(47) 「私はペルシア語が話せない。【lit. 私にはペルシア語が来ていない。】」

a. 東ブルシャスキー語フンザ方言: jáar faarsí ac̣úc̣ilá.

b. 東ブルシャスキー語ナゲル方言: jáare faarsí aúj̣úc̣ibilá.

c. 東ブルシャスキー語スリナガル方言: jáare faarsí aúj̣úc̣ibí.

d. 西ブルシャスキー語ヤスィン方言: jáɣa faarsí aícurum duá.

そう、方言差である。

言語学的に方言と言語とは線引きができない実体である。と言うのも、方言的観点でいわゆる「標準語」とか「共通語」とか言われるような、「○○語」と称される言葉も、その変種といった不遇の扱いに置かれているような、「○○語××方言」と称される言葉も、いずれにしても言語としての要件を全て満たしていて、独自の文法と語彙とを抱えているものであるからである。方言か言語かみたいな差別は社会的なものであって、言語学的なものではない。ある言語で議論できる話がある方言では議論できないんだとしたら、それは言葉の文法的な表現可能性・創造性の問題ではなく、偏に語彙の充足度の違い(つまり専門用語が用意されているか否か)に基づいている。

したがって、原理的には、現代共通日本語も、ドマーキ語も、日本語北摂方言も、言語記述をする上で、同じだけの総労力が必要になる。「全ての言語は平等な(言語学的)価値を持っている」という当たり前の理解は、言語と方言との別もなく唱えられているものである。

系統的孤立語であるブルシャスキー語は、幾つもの方言が認定できる。どんな言語でも、細かく見て行ったら集落ごと、あるいは家庭ごとや個人ごとにも異なる言語を話しているが、そういう規模よりは大まかなスケールの話をしても、言語の様々な側面に鑑みて、三つ以上の方言には大別できるだろう。

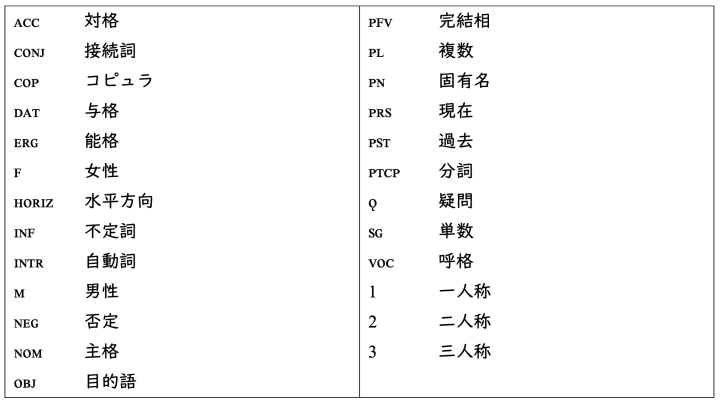

図⑫-1は、僕なりのブルシャスキー語諸方言の分類である。西方言(47d)は、残りの変種と見比べても最も差が大きい。地理的な飛び地(地図⑫-1参照)としても最大で最古なので、道理である。東方言はまず、谷ごとにフンザ方言(47a)とナゲル方言(47b)と分類するのが実情的に妥当だが、これは、川を挟んで対面しているそれぞれの谷が、それぞれに藩王国を築いていたため、近い割には言語的に隔たった結果だと考えられる。スリナガル方言(47c)は、19世紀終わり頃に主にナゲル谷から移住させられた人々のコミュニティのブルシャスキー語で、地理的隔たりはあるが時間的隔たりが小さいために、まだ方言差がそう大きくないものとなっている。フンザ出自の人たちも多少混じっているし、インド・パキスタン分離独立以前にはフンザ谷・ナゲル谷との交流も幾許かあったため、スリナガル方言にはフンザ方言的な特徴もややある。

こうなって来ると、一言語だけに専念して研究しても、一回の人生では時間が足りやしなかろう。況や多言語をや。

インド・ヨーロッパ祖語の *h₁nómn̥「名前」という単語(第1回参照)は、現代インド・ヨーロッパ語に残っている当該の単語を全て見比べて再建された姿をしている。同じように、全てのブルシャスキー語変種を見比べなければ、古いブルシャスキー語、言ってみれば「ブルシャスキー祖語」を考えることはできない。ブルシャスキー祖語の *chigír「牝ヤギ」は、東ブルシャスキー語フンザ方言の chiír と、ナゲル方言の chigír と、西ブルシャスキー語の ciɣír とから導出される。東ブルシャスキー語の無声有気歯茎破擦音 /ch/ は、西ブルシャスキー語では規則的に無気音の /c/ になるし、母音間で破裂音 /ɡ/ が摩擦音 /ɣ/ になったり、果ては脱落するのも、通言語的におかしくない変化だからである。同様にフンザ谷山手方言の ṭiŋán、沿岸方言の ṭinán、ナゲル方言の ṭigán と、西の ṭiŋán からは、*ṭiŋán「卵」が再建される。

ブルシャスキー語には譲渡不能所有名詞というものがあり、親族名称・身体部位・付帯物・感情など、常に誰かしら持ち主が想定される概念は、かなり一律で、必ず持ち主に言及しないと発話できない単語になっている。「手」は東で @-ríiŋ、西で @-réŋ という語形だと考えられ、表⑫-2に示しているように、「@-」部分に持ち主が誰かを当て嵌めないと発話されることがない(*ríiŋ とか *reŋ といった実現形はない)。ところが、東ブルシャスキー語では原則通りに @-úỵ「父」、@́-mi「母」、@-̇pi「祖父、祖母」という親族名詞を用いている一方で、西ブルシャスキー語では táti「父」、náni「母」、bap「祖父」、waw「祖母」という、譲渡不能所有名詞ではない語を用いる。これは西ブルシャスキー語がコワール語と昵懇な関係で、両言語間で影響し合った結果、両親や祖父母にコワール語の単語を用いるようになったからである。

こういった語彙の面に限らず、文法面でも様々な相違点が方言間では窺える。

日本語のことを念頭に、方言はひとまず措いておいて、最も標準的だと看做せる変種(日本語で言う「現代共通日本語」)を「ブルシャスキー語」として研究すれば良いんじゃないのか、と考える方もあるかも知れない。その考えかたは、反対を唱える人も居るかも知れないが、そう思い到ること自体はおかしなことではないと、僕は思う。けれども、各地のブルシャスキー語話者たちの共同連合権威体のような組織がないため、ブルシャスキー語変種間に、これという威信的な「代表」は存在していない。また、「標準【standard】」という概念は常に、規範意識を連動させるものであり、言語の正誤を糺す議論に向かいがちなので、そういう意味では空恐ろしい意識であるのも気を付けたい(反対派の多くも、そこを危懼していると思う)。

人口・経済的な見地から、実質的な「中央語」は多分、東ブルシャスキー語フンザ方言だと感じる。古くはフンザ藩王国の首都だった山手にあるカリマバード(旧名バルティト)町にブルシャスキー語圏の観光の中心地があり、近郊の川沿いにあるアリアバード町が交通中継の中心地になっているからだ。そういう背景もあって、僕が最初に現地入りする際に拠点を置いたのもカリマバードであり、ブルシャスキー語の中で僕が最も理解しているのもフンザ谷山手方言である。今更だが、連載中で僕が単に「ブルシャスキー語」と言っている場合には、この方言が念頭にあった。

そうは言っても、経済的に強い方言だからそれを重視しようという発想は、良いものではない。フンザ方言以外の話者たちも、次第に「何はともあれフンザ方言の癖は知っておこう」というスタンスを持ちがちであるが、少なくとも研究者がそれを得策として肯定するのだけは避けなければならない。それを肯定した時点で、言語学者としては死者である。

日本では「国語教育」が、暗に、マスメディアによって常時なされている。放送も、出版も、現代共通日本語の使用が圧倒的であり、それ以外の日本語を用いたものは、意識・無意識はさておき、「方言」のレッテルがでかでかと貼り付けられている。言語に関心を持つ以上、それに慣らされてしまってはいけないと思うのだ。一方で、方言への関心を引こうと、方言に付加価値を付けて喧伝するアレコレのコンテンツも好きにはなれない。平等さが理想なのだから。

大学でサッカー部に属していた中で、「間接視野」という視界の持ちかたを体得した。プレー中に、ボールや敵・味方選手を注視するのではなく、広く万遍なく視界を開いて、全体を把握する見かたである。そうした見かたをして、鳥瞰的な視座に置き換えることを巧いことプレーに繫げられれば、多分もっと上達したのだろうけれど、サッカーに関しては高校までの経験がある他の人たちには及ばなかった。しかし、これは研究にも同じことが言えそうであると思うので、無駄にはなっていない。

研究をする際に、ある現象を考えるにあたって、じっくり細部をよく見る視点と、一歩引いて全体像を眺める視点との双方を両立させるのは、問題解決に良さそうだ。ブルシャスキー語の不定複数接尾辞 -ik(表⑫-1)が実際どう使えてどう使えないのかを記述しつつ、ドマーキ語の -aare との異同を考えたり、不定複数を明示できない他の言語で、同じ状況を表現し分けるとなったら一体どう表現するのかなどを考える。通言語的に疑いなく使用されている「定動詞」という概念を、ドマーキ語の「定動詞」をじっくり考えることで、悩み疑ってみる。間接視野と直接視野とを使い分けて言語というパズルをワチャワチャやると、色々と解ったり謎が深まったりするのである。これをこうすれば必ず道が拓けるなんていう方法論はないので、後はもう思い付く限りの総当たりで手探りするのだ。

«Na bóoči oóc̣am, na harálči disíljam»(東ブルシャスキー語)

《日に当たって乾かず、雨に当たって湿らず》=「困難に押し潰されているさま」

困窮して二進も三進も行かなくならないよう、頭と足とで考えるのがフィールド言語学では肝要である。データを採集するばかりでも、引き籠もってひたすらに悩むばかりでも巧く行かない。だから自宅や研究室でパソコンの前に座るのと並行して、日に当たって乾き、雨に当たって湿るフィールドワークは、体力の許す限り続ける必要があるのだと、自戒を込めてこの機に記しておこう。

さて、結局「これは何ですか?」と問われれば、この連載はあれこれと言語学内外の知識や知恵を非体系的に眺めて来たものであると言いたい。これまでの僕の経験の追体験になっている箇所もあれば、長年の思考を簡潔にまとめた部分も、新規に調べた話もあったが、いずれにしても多少は、言語学での言語世界の見えかたや考えかたが窺えたのではないかと、願望も込めて、思う。企画・編集さんの期待に反してしまったかも知れないが、フィールド生活の苦労話は、言語学以外のネタばかりが溢れてしまいこの場に相応しくなかろうと、割愛した。実際には、他にももっと多くの学術的前提を身に付けたほうが良いことは確かだが、これくらい読み学ぶと気構え、心の準備もできてきたことだろう。事前準備も大事だが、実地で必要に迫られて必死に勉強するという経験も大切である。概説や導入は好奇心の差し支えとならない程度の、知の最大公約数的な情報であり、第一歩を踏み出させるためのしがない後ろ支えでしかない。学問の道は進めば進むほど、個々人に応じた指針が必要となるものである。

おっと、そう言えば、ここまでずっと、世界の屋根とは一体どこなのかをちゃんと話していなかった気がする。これは失礼。地図⑫-2を見て欲しい。僕の調査地は、第10回でも少々先走ったけれど、パキスタン北部からインド北西部(カシミール地方)までの辺りで、西から順に、ヒンドゥークシ山脈、カラコラム山脈、そしてヒマーラヤ山脈が嶮々と連なっている辺りである。そしてそれらの山脈が、調査地の近くで合流してすらいるのだ。世界の高い山ランキングでトップ1から35くらいまでが全てそれらの山脈に属しているのだから、「世界の屋根」と呼んでも差し支えがないだろう。それでも日本からは、急げば最速二日くらいで現地へと辿り着ける。そう僻地などと呼べたものでもない。

僕は唆したりしないが、もうそろそろ皆さんが、自発的に、世界の屋根でフィールド言語学をし出しても良い頃合かも知れない。フィールド(あるいは研究室)で、僕はのんびりいつまでも新たな同志を待っている。

-

- 2022年06月21日 『世界の屋根でフィールド言語学を 11. 「何か話してよ」と挨拶ことば 吉岡乾(国立民族学博物館)』

-

僕は多言語話者ではない。

ウルドゥー語で言語学者のことを俗に、ہفت زبان /haft-zabān/ と言う。直訳すると、「七-言語」であり、転じて多言語話者や言語学者を指すのである。さあ、では「僕は言語学者ですが、多言語話者ではありません」と伝えたい時に、どうしたら良いのだろうか。

これはしがない冗談であるが、けれども一般人からの言語学者への誤解という意味では、他人事ではない話である。そして余所事でもなく、日本でも似たような誤解が広汎にあるのを、肌感覚で知っている。

そもそも多くの人にとっては、言語学と語学とが全くの別物であることだって知らないし分からないだろう。少なくとも今時の多くの人にとっては、多少方言が混じっていても、現代共通日本語(学校教育で習う「国語」)が第一言語であり、それ以外の言語と触れる機会が多くない。別の言語に触れる機会は、義務教育で強要される英語学習が全てであり、その他の言語とは縁を持たないままに生きていくのではないか。そこに、「言語学」などという名前の学問があると聞けば、「言語」を「学」ぶのだろうと理解しても不思議ではない。そして、言語を学ぶんだから、幾つもの言語をペラペラスラスラと話し聞き、読み書きするのだと考えてしまうのではないか。

だから我々言語学者らは、常に「何語を話すんですか?」とか、「幾つの言語を話すんですか?」という純心からの質問に曝される。一番多いと感じるのは、「何ヶ国語話せるんですか?」という質問だが、言語を国の数で数える姿勢にプリプリしちゃうので、頼むからそんな訊きかたはしないでいただきたい。もしもそんな風に訊ねられたら、意地悪く「英語だけで『何ヶ国語』にカウントするんですか?」と訊き返しますよ。なお、英語は話せませんが。

そもそも、言語が「話せる」というのは基準がなくて難しい。第一言語の日本語であっても、専門外の専門的な話は、聞いても理解できないし、自分から言い出すことなんて適わないではないか。「フランス語のジュ・テーム(Je t’aime「君を愛している」)の示すSOV語順は、ヴァッカーナーゲル位置で理解される。」と言われても、第7回を読んでいなければ何のことだか理解できなかったことであろう。

それでもまぁ、厳密ではない物言いをして、幾つかの言語に関してそれなりに会話を交わすことができるのだとでも返答をするのが、上のような質問に対する僕の関の山である。

さて、そうやって何語かが話せるという回答が僕の口から導き出されたらどうなるだろうか。高確率で次に来るのは、「何か話してみてよ」である。あな恐ろしや。

考えてみても欲しい。誰かと出会って急に、「え、あなたは日本語話者なんですか? 何か話してみて下さい」と言われたら、どう思うか。戸惑わないだろうか。しかもそう言って来るということは、その相手は日本語に精通していない可能性が大だ。それなのに微塵の躊躇いもなく、スイッチを入れるようにして朗々と「僕はフィールド言語学者である。フィールド言語学とは、ある言語が実際に使用されている場所へ赴いて、言語サンプルを採集し…」などと流暢に語り出せたとしたら、その人は却って、対人コミュニケーションが不得意な人であることだろう。大抵は、何を話したものかと困惑するに違いない。

もう少し親切な人は、リクエストがもう少し具体的であったりする。これも比較的多くあるのが、「例えば挨拶とか、何て言うんですか?」というものだ。だが、これも実は結構困る。まずは僕が現地で聞いた、世界の屋根辺りの諸言語で日中の挨拶として一般的に「こんにちは」みたいなニュアンスで使われる表現を、次の(45)に示そう。

(45) 「こんにちは」に類する挨拶

a. 東ブルシャスキー語 assaláam aláikum

b. ドマーキ語 (as)saláam aláikum

c. ワヒー語 assalamu allaikum

d. シナー語 assaláamu aláikum

e. 西ブルシャスキー語 assaláam aláikum

f. コワール語 (as)saláamo aléikum

g. カラーシャ語 išpáta

h. カティ語 (as)saláamu aláikum

i. カシミーリー語 assalāmu alaikum

j. パシュトー語 assalā́m aléykum

k. ウルドゥー語 assalām alaikum

(45g)のカラーシャ語以外、全部殆ど同じなのだ。そしてこの、アッサラーム・アライクムみたいな響きの表現は、アラビア語の السلام علیکم /assalāmu ʕalaykum/「こんにちは【lit. 平安があなたに】」を借用しているのである。ここに挙がっている諸言語の話者たちは、カラーシャ語を除き、例外はあるかも知れないが、イスラーム教徒たちである。それ故に、イスラーム教の聖なる言語であるアラビア語での挨拶の文句を彼らも採用しているのだ。これを別れの挨拶にも同じように使う言語(文化)もある。

つまり、それぞれの言語内の表現ではあるにしても、考え得る限りで最も「らしくない」部分の一つが、これらの挨拶表現なのである。だから挨拶表現を言わせて、馴染みのない言語の発話を聞いたという気分に浸ろうとするのは、避けたほうが良い。

ちなみにアッサラーム・アライクムは先に挨拶する側の表現であり、言われた側が返す時にはワアライクム・ッサラーム(وعلیکم السلام /waʕalaykumu ssalāmu/【lit. あなたにも平安が】)といった別の表現を用いるので、そういう意味でも一筋縄では行かない。更に言えば互いの関係性で挨拶は使い分けるものだし、挨拶は厄介なのである。

独りだけ違っていたカラーシャ語(45g)の人々は、独自の多神教を持っていて、イスラーム教徒に改宗した者たちも居るけれど少ない。挨拶の išpáta もカラーシャ語の本来的な表現であり、išpaḍék「接吻する」から派生している。お互いに「キス!」と言葉を交わして挨拶とするのだ。

現地で言語調査をしていると、現地の人々(特に、調査に協力してくれている人ではない同年代かそれ以下の年代の面々)から間々、「我々はお前に言語を教えているんだから、お前も我々に日本語を教えろ」とせびられる。別に特段話したいことがあるでもない彼らは、無心がしたいだけであり、語学的な構想を持ち合わせているわけでもない。とにかく「何か教えろ」と言うのである。

これまでの十回を読んで来た方なら分かると思うが、言語というのは総合的な体系をなしているものである。文法という法則の束と、語彙という莫大な変数のセットとを組み合わせて、やっと作文ができるようなものであるし、正しそうな作文ができれば言語によるやり取りを成功させられるといったような素直なものでもない。道端で名前も解らない村人に be gumáibáa?「元気か?」(東ブルシャスキー語フンザ方言)という挨拶をされたのに対して、「ん-、実は一昨日から偏頭痛が酷いし、様々な〆切が圧し掛かっていて精神的に逼迫しているから、そういう意味でも元気だとは言い難い。かと言って、敢えて失調と呼べるほどには心身の調子を崩しているとも言えないし、あなたを心配させるわけにもいかない。そもそも、どうして僕の健康状態を問い質すのか」などとくどくど返したら、Q&Aとしては間違えていないけれども、言語行為として最適からは程遠い。挨拶としての「元気か?」には、šuá báa, dáa un ke šuáa?「おう、お前も元気か?」くらいで返すのが、妥当な応答である。何も、彼らは(殆ど全ての場合)本気で健康状態を訊ねているわけではないのだ。

朝の挨拶には、東ブルシャスキー語の diéma? や、カラーシャ語の abújie? という表現がある。これらはいずれも「(お前は)目覚めたか?」という問い掛けだ。けれども彼らは本当に目が覚めたかを訊きたいのではなく、「お早う」の意味でこういう表現を用いているのである。目が覚めていないのに歩き回っているのかと思い、「お前は目が覚めているのか?」と疑っている――だなんていう場面は、中々想像できないではないか。

挨拶と言えば、“こんにちは”、“さようなら”ばかりではなく、“ありがとう”も“ヨロシク”も、実は様々にあるだろう。大体は定型句で、場面に応じて適切な使い分けが求められる。“本日はお足元の悪い中…”というのは雨の日に来た相手に用いる挨拶、“行ってらっしゃい”というのは出掛ける者への挨拶という風に、使用場面を考えてみると、広いものから狭いものまで、多様である。言語が異なっても共通している内容を持った挨拶文句というのもあり、次のカティ語の挨拶(46)が、どういう場面で用いられるものかは、恐らく推察できるだろう。

(46) カティ語(インド・ヨーロッパ語族ヌーリスタン語派)

u léesum, šo léesə̣̃ə̣̃a, šóstə parmə̣́ə̣ léestaya?

lit.「私は元気だ、あなたがたは元気か? あなたがたの家族は元気か?」

そう、スピーチの冒頭挨拶である。

そう考えていくと、挨拶ができる程度の言語運用能力っていうのは、案外進んでいる段階なのかも知れない。言語運用能力の進捗を、どう段階付けてどう順序付けるのがベターなのかは分からないが、「自己紹介ができる」よりも上に、「挨拶ができる」がありそうだ。コンビニがある社会ならまだしも、世界の屋根辺りでは買い物をするのにも商店で店員と言葉を交わす必要性があるので、「買い物ができる」は「挨拶ができる」をクリアしてからでないと難しいかも知れない。文字のある言語の場合、「論文が読める」は「新聞が読める」より、「新聞が読める」は「小説が読める」よりも前の段階だと感じる。まぁ僕の調査言語とは無縁の話だが。それと、「口喧嘩をする」は罵り合う程度であれば割と早い段階から可能だと思うが、「日常会話ができる」となると、かなり先の段階であるだろう。

改めて言うが、言語学者は必ずしも数々の言語に習熟しているわけではない。自らをポリグロットだのマルチリンガルだのと喧伝する言語学者が居たら、少なくとも僕にとっては煙たいし眉に唾を塗りたくなる。言語学者の要件は、そこではないからだ。(僕の考える言語学者の要件については、第8回を読み直して欲しい。)

いよいよ次回で連載は終了となります。これまでありがとう。さようなら。残りもう一回、ヨロシクね。

-

- 2022年06月14日 『世界の屋根でフィールド言語学を 10. 言語とその特徴を端的に描写するには 吉岡乾(国立民族学博物館)』

-

僕は書きつつ考える派である。

急だが、次の言語表現が指しているものを考えて欲しい。毛むくじゃらで、抱え易いサイズ、収縮すると瞳孔が縦長になり、爪が出し入れでき、段ボール箱があると中に入りたがり、水が嫌いで、木天蓼が好きで、にゃあと鳴く、愛くるしい哺乳類。そう、猫だ。

いざ「猫」を描写しようとしたら、このようにその物理的姿や生態的特徴を書き連ねれば大体片が付くだろう。具体的な物理的実体のある存在は容貌が、自発的な自律運動を行う存在は生態が、その特徴を浮き彫りにするのに役立つ。特にヒトは視覚情報に重きを置いていることもあって、物体を認知する際に見た目や行動に着目しがちではないか。

毛むくじゃらで抱え易い、といった辺りの特徴は、小型犬や鼬やウォンバットだって該当する。そうなったら、対比して違いの出る部分を描くことで、「にゃあ」なら猫で「バウ」なら犬だとか、糞が四角かったらウォンバットだとか、区別されることになる。区別ができるということは、それが特徴である。

一方で、言語には固定的な視覚的外見というものがない。物理的実体もあるが、一瞬で消える音声や手形などの動作のみであるし、そもそもそれは言語の極僅かな一部であって、言語の実体というには部分的過ぎる。

そうなると言語の特徴を述べるには、範列的な(=同じカテゴリ内での選択的な)関係にある他の対象、即ち他の言語と対比して、互いにどうであるかを示す方式での描写が有効であるだろう。上記の、鳴き声や糞の形状の話と同様のやり口で描写するのである。そして、適確に見比べるためには互いに抽象物である言語間で、何か共通した「同じもの」を見出し、それを対照する必要がある。日本語の母音の数と、英語の関係代名詞に付される前置詞の文中での位置とを対照したって、何も得られない。母音の数なら母音の数同士、関係節なら関係節同士を見比べなければならない。何を同じと看做すかは結構な揉めどころだが、第5回で登場した類型論で多く議論されているので、それに倣ったり参考にしたりする。何事も、鵜呑みにしてはいけない。

世界の屋根の言語の特徴を一つ挙げるとするならば、副動詞【converbs】という、節【clause】を連結する用の、動詞から作られる形式があるということがある。

などと言われてもピンと来ないかも知れないが、同様のもの(や、同等の働きをするもの)は、例えば次の(37)のような例を考えてみよう。

(37) 標準共通日本語(日琉語族日本語派)

a. ハルカは猫を見る

b. ハルカは眠る

これらの別々の節は、主語が共通であることもあって、色々な繫げかたで複数節からなる文、つまり「複文」にまとめることが可能である。(37c~f)は、それぞれ(37a)と(37b)とを、別の関係性で繫げ、まとめた複文である。

(37) c. ハルカは猫を見て、眠る。

d. ハルカは猫を見つつ眠る。

e. ハルカは猫を見る前に眠る。

f. ハルカは猫を見るために眠る。

二つの出来事の時間的相関関係が前後であるか同時であるか、因果関係や目的、実現しているか否かなど、様々な意味を持たせるために様々な連結のしかたを使い分けているのが見て取れるだろう。そしてそのために(37c~f)で用いている先行節の述語(ここでは“見る”部分)の形式は、平叙文で用いられる形式とは異なっている。平叙文で用いられる形式は、国文法に言う終止形であり、英文法で言う定動詞【finite verb】の形式である。(37e, f)の“見る”は、“前”や“ため”が後ろに付いているので、これが終止形ではなく連体形だと皆さんは知っている筈だ。一方で、この場面で副動詞というものを用いない言語だと、(37c)に相当する文だって、定動詞と接続詞とで繫ぐこととなる:(38)。

(38) 「ハルカは猫を見て、眠る。」

a. 英語(インド・ヨーロッパ語族ゲルマン語派)

Haruka see-s a cat and sleep-s.

ᴘɴ 見る-ᴘʀꜱ.3ꜱɢ ɪɴᴅꜰ 猫 ᴄᴏɴᴊ 眠る-ᴘʀꜱ.3ꜱɢ

b. ウクライナ語(インド・ヨーロッパ語族スラヴ語派)

Xáruka báč-yt’ kotá i sp-yt’.

ᴘɴ 見る-ᴘʀꜱ.3ꜱɢ 猫.ꜱɢ.ᴀᴄᴄ ᴄᴏɴᴊ 眠る-ᴘʀꜱ.3ꜱɢ

c. フィンランド語(ウラル語族フィン・ウゴル語派)

Haruka näke-e kiss-aa ja nukku-u.

ᴘɴ 見る.ᴘʀꜱ-3ꜱɢ 猫-ꜱɢ.ᴘᴀʀ ᴄᴏɴᴊ 眠る.ᴘʀꜱ-3ꜱɢ

英語(38a)の sees も、ウクライナ語(38b)の báčyt’ も、フィンランド語(38c)の näkee も、「見る」の三人称単数現在形であり、「眠る」を意味する文末の sleeps や spyt’ や nukkuu と同じく、定動詞である。そして(38)のどれも、接続詞(and, i, ja)を用いて繫いでいる。日本語の(37c)だって、“ハルカは猫を見て、そして眠る。”のように、接続詞“そして”を追加することは可能であるが、必須ではない。(そもそも、“そして”だって“そうして”であり、“見る”から“見て”を作るのと同様に、“する”から作った副動詞形の“して”で前後を繫いでいる。)

では、(37c~f)をブルシャスキー語ではどう言うだろうか。便宜のため、例文の記号を合わせて(39c~f)として以下に示す。(39a, b)がないのは落丁ではない。

(39) 東ブルシャスキー語フンザ方言(系統的孤立語)

c. háruka búšan nupáran móyaibó.

háruka buš-an n-barén mu-̇yan-č+bá-o-Ø

ᴘɴ 猫-ɪɴᴅꜰ.ꜱɢ ᴄᴘ-見る 3ꜱɢ.ʜꜰ:ɪɪ-眠る-ɪᴘꜰᴠ+ᴄᴏᴘ-3ꜱɢ.ʜꜰ-ᴘʀꜱ

「ハルカは猫を見て、眠る。」

d/e/f. háruka búšan {d. baréime / e. apáranṣ qháa / f. baréyar } móyaibó.

barén-č-m-e a-barén-ṣ qháa barén-č-ar

見る-ɪᴘꜰᴠ-ᴀᴅᴊ-ɢᴇɴ ɴᴇɢ-見る-ꜱᴜʙᴊɴ まで 見る-ɪᴘꜰᴠ-ᴅᴀᴛ

「ハルカは猫を{d. 見つつ/e. 見る前に/f. 見るために}眠る。」

副動詞をそれなりの数だけ用意しているブルシャスキー語なので、(38)に見た言語群と異なり、定動詞ではない動詞形式で文を繫ぐことに成功している。

世界の屋根に限らず、言語によって副動詞の数は大小様々であるし、どういった意味的繫げかたをする副動詞を持っているかも異なる。そういった色々なポイントを看過して、ざっくりと大きな話をするのを許して貰えるのであれば、日本語、朝鮮語、モンゴル語、トルコ語など、所謂「アルタイ諸語」などと呼ばれる言語群は、副動詞を多く用いるという共通特徴を持っているとされる(念のため一応述べるが、「アルタイ語族」などというものはない)。

アルタイ諸語が共有している特徴をアルタイ的特徴だと呼ぶなら、アルタイ的特徴を持つ言語は全てアルタイ諸語に含めても良いのではないかとも思える。だが、アルタイ諸語を語る上で大概は地理的結束性も議題に挙げられるので、西アジアから中央アジアを経て東・北アジアへと通じる回廊を離れてしまうと、中々仲間に入れてはもらえない。けれども、アルタイ的特徴はそれなりに、世界の屋根にだって見出せる(地理的にだって隣接している気もする)。そういった話は、もっと遠隔の地域(南米など)でも言うことができて、かつて山越編(2019)として読み物雑誌『フィールドプラス』でも扱われている。無料で読めるし、興味のあるかたはそちらを読んでみても面白いだろう(アクセスは末尾の文献一覧を参照のこと)。

さぁ、ブルシャスキー語しか例示しなかったが、世界の屋根の他の言語でも(37c, 39c)のような節連結は実現可能である。いつまでも猫を見て眠っても芸がないので、別の例で見比べてみよう。(40a, b)はパキスタン北東部、(40c, d)はパキスタン北西部、そして(40e)はインド北西部の言語である。いずれも、「読んで」の部分に副動詞を用いていて、定動詞になっている「飲んだ」とは似付かない形式をしているのが判るだろう。

(40) 「彼は新聞を読んでお茶を飲んだ。」

a. 東ブルシャスキー語

iné aqhbáar nuqátan čáay maními.

ín-e aqhbáar n-ɣatán čáay min-m-i

それ:ʜ-ᴇʀɢ 新聞 ᴄᴘ-読む 茶 飲む-ɴᴘʀꜱ-3ꜱɢ.ʜᴍ

b. ドマーキ語(インド・ヨーロッパ語族インド・アーリヤ語派中央グループ)

eyán aqhbáar muníi čáay piín.

e-an aqhbáar mun-íi čáay pi-ín

それ:ᴀɴᴀᴘʜ-ꜱɢ.ᴍ.ᴇʀɢ 新聞 言う-ᴄᴘ 茶 飲む-ᴛʀ:3ꜱɢ

c. カラーシャ語(インド・ヨーロッパ語族インド・アーリヤ語派北西グループ)

ása akbár mái čay píaw.

ása akbár má-i čay pí-aw

それ:ᴠɪꜱ 新聞 読む-ᴘꜰ.ᴘᴛᴄᴘ 茶 飲む-3ꜱɢ.ᴘꜱᴛ

d. カティ語(インド・ヨーロッパ語族ヌーリスタン語派)

stée ṣupṣú wəláti čey ašráyo.

stée ṣupṣú wəlá-ti čey ašrá-o

それ:ɴᴠɪꜱ:ᴇʀɢ 新聞 読む-ᴄᴘ 茶 啜る-3ꜱɢ.ᴍ.ᴘꜱᴛ

e. カシミーリー語(インド・ヨーロッパ語族インド・アーリヤ語派北西グループ)

təmy čeyi čāy akhbār pərith.

təmy če-yi čāy akhbār pər-ith

それ:ɴᴠɪꜱ:ᴇʀɢ 飲む-3ꜱɢ.ꜰ.ᴘꜱᴛ 茶 新聞 読む-ᴄᴘ

カシミーリー語は第7回でも見た通り、周囲の言語がSOV語順を好むのと違い、V2言語(文頭第二位置に述語を置く言語)である。そうすると(40e)も、その他の言語(40a~d)とは語順が大いに入れ替わっているが、それでも文末の pərith「読んで」が、第二位置の čeyi「飲んだ」とは似付かない形式をしているし、グロス(簡易解説)を見ると、pərith「読んで」が、(40d)の wəláti「読んで」と全く同じ構造、即ち「読む-ᴄᴘ」となっていることが読み取れる筈である。こうやって、丁寧に言語を分析することで、同じもの同士を見比べることが可能であるし、見比べることによって差異も浮き彫りにできる。例えば、(40)の例文の各「読んで」部分を見比べるだけで、ブルシャスキー語だけは「ᴄᴘ」が接頭辞である(動詞本体の前に付く)だとか、ドマーキ語は《読む》という意味まで「言う」という動詞がカバーしているだとか、カラーシャ語だけ、完了分詞の裸の形が副動詞として機能しているんだとかが判る。

ちなみに、「ᴄᴘ」というのは、略号一覧(図⑩-1)にも書いてあるが、接続分詞【conjunctive participle】という機能の形式のことを指し、これは南アジア言語学に限定的な用語である。別の地域の記述文法では、例えば先行副動詞【anterior converb / predecessive c.】などといった、別の用語で呼ばれるものと、ほぼ同じだと考えて良い。南アジアの言語の記述に用いられる――と言うからには、副動詞である接続分詞は、世界の屋根の言語に限らず、平地の言語でも島嶼部の言語でも、系統に関係なく、かなり広く見られるのである:(41)。

(41) 「彼は新聞を読んでお茶を飲んだ。」

a. ウルドゥー語(インド・ヨーロッパ語族インド・アーリヤ語派中央グループ)

us=nē axbār paṛh-kar čāē piyā.

それ:ᴏʙʟ=ᴇʀɢ 新聞 読む-ᴄᴘ 茶 飲む-ꜱɢ.ᴍ

b. タミル語(ドラヴィダ語族南部語派)

nāḷitaḻ paṭi-čču tēnīr kuṭi-kkiṟ-āṉ.

新聞 読む-ᴄᴘ 茶 飲む-ᴘʀꜱ-3ꜱɢ.ᴍ

c. バルティ語(シナ・チベット語族チベット語派)

kho axbaar zer-se ča thung-ed.

彼 新聞 読む-ᴄᴘ 茶 飲む-ᴘʀꜱ

日本語にあるような表現手段が、ブルシャスキー語にもタミル語にも見られるからと言って、即ちこれらの言語は共通起源である、などという話は荒唐無稽である。系統的な話はもっと総合的に検討されるべき話であるし、似ているからといって同じではなく、現状同じようだからといって過去も起源も同じだという話でもない。

南アジアの諸言語間でも、似た振る舞いをするから「接続分詞」として一括されてはいるが、細かに見ていくと言語ごとに機能的な違いがある。(42)のようにドマーキ語の接続分詞は可能動詞の補部になるが、(43a)が非文であるようにブルシャスキー語の接続分詞にそんな用法はなく、可能表現は(43b)のように、接続法(の不定詞)を用いるか不定詞を用いるかする必要がある。

(42) ドマーキ語:「私は(字が)書ける。」

girminaíi šakáačhíis.

girmina-íi šak-áas+čh-íis

書く-ᴄᴘ できる-ɪᴘꜰᴠ.1ꜱɢ+ᴄᴏᴘ-ɪɴᴛʀ.1ꜱɢ

(43) 東ブルシャスキー語:「私は(字が)書ける。」

a. *nukírmin áamayabáa.

n-girmín áa-man-č-a+bá-a-Ø

ᴄᴘ-書く 1ꜱɢ:ɪɪɪ-なる-ɪᴘꜰᴠ-1ꜱɢ+ᴄᴏᴘ-1ꜱɢ-ᴘʀꜱ

b. girmínṣ / girmínas áamayabáa.

girmín-ṣ / girmín-as áa-man-č-a+bá-a-Ø

書く-ꜱᴜʙᴊɴ / 書く-ɪɴꜰ 1ꜱɢ:ɪɪɪ-なる-ɪᴘꜰᴠ-1ꜱɢ+ᴄᴏᴘ-1ꜱɢ-ᴘʀꜱ

ところで、ちょっと戻って欲しいのだが、(41b, 42, 43)の例文では、主語の「彼」や「私」といった代名詞が使われていなかった。一方で例えば(40)の例文では一律、「彼」に相当する代名詞が登場している。第5回で述べた通り、世界の屋根の諸言語は、必要ない限りは語句をどんどんと省いて構わない言語である。したがって、述語部分で明確であったり、文脈上明らかであったりする場合には、わざわざ主語を代名詞を用いて言及する必要もない。

それでは何故、(40)の例文は軒並み、きっちりと主語を言っているのだろうか。

これは、綺麗にこれらの言語で同じ意味内容の文章が取れていることとも関係がある。どういうことかと言えば、これらはフィールド調査で、機械的に同じ例文を集めたデータなのだ。

例文(40)は全て、ウルドゥー語の例文(41a)を提示して、世界の屋根の各言語の協力者に翻訳してもらった例である。そういった、媒介言語を訳すという、不自然なシチュエーションではしばしば、話者は日常的な表現よりも堅苦しい表現や、原文からの逐語訳をする傾向にある。ここでは、原文(41a)が最初に us nē「彼が」というのを明言しているので、彼らの翻訳も全て、「彼が」という表現を残してしまっているのである。これが日常的な談話の中での表現であったら、恐らく言わない部分であろう筈なのに、だ。

媒介言語に、引っ張られるのである。

他にも、媒介言語の悪影響というのはある。ウルドゥー語は世界の屋根の言語よりも副動詞表現が少ない。そうすると、日本語話者である僕が副動詞表現の多い日本語で考えた例文であっても、話者に訳してもらうためにウルドゥー語を経由することとなる。その際に、持って回ったような、回りくどい表現を用いてしまい、結果としてそれの直訳みたいな文章が取れてしまうことがある。実際には世界の屋根の言語に、日本語の何等かの副動詞にマッチするような、スマートな副動詞的表現があったとしても、ウルドゥー語を介することでぎこちない表現しか取れなくなってしまうのだ。(そして運が良ければ後からそのナチュラルな表現を発見し、先のぎこちない文をその自然な表現で言えることが確認されたりする。)

カティ語に伝聞の表現(「~らしい、~んだってさ」)があるのかないのかは、まだ僕の調査からは分かっていないのだが、次のサンプルに伝聞表現のなさを証明する力はない。このカティ語表現(44a)は、ウルドゥー語訳(44b)からの訳文であり、ウルドゥー語に伝聞表現がないのを反映している可能性が高い。

(44) 「隣の人の友人の父親の車のタイヤが突然パンクしたんだって。」

a. カティ語

saŋéessə aruušẽ́ẽstə leéwel lálastə tótusstə muṭaréstə thkil dúsa páṭeŋ géissə.

lit.「(私は)聞いた、隣の人は友人の父の自動車のタイヤが急に破裂した。」

b. ウルドゥー語(萬宮 2013: 137;表記は筆者のものに合わせた)

sunā hɛ̄ ke paṛōs kē dōst kē vālid kī gāṛī kē ṭāir kā ačānak pankčar huā hɛ̄.

lit.「(私は)聞いた、隣人の友人の父の車のタイヤが急に破裂したのだと。」

この(44a)の「破裂した」に当たる部分は、単に páṭeŋ géissə「破裂した」と定動詞で言っていて、日本語で“破裂したらしい”、“破裂したんだって”などと言うような表現にはなっていない。伝聞の表現はこの文中では saŋéessə「聞いた」の部分が担っている。隣接しているカラーシャ語だと、phat háwaw「破裂した」に対して phat húḷa「破裂したらしい、破裂したそうだ」のような表現が動詞の変化形の一種としてちゃんと用意されているので、カティ語にもある可能性はあるのに。

萬宮健策.2013.「ウルドゥー語の所有・存在表現 ―接尾辞wālaを用いた表現が表すもの―」、『語学研究所論集』18、121–139.(http://repository.tufs.ac.jp/handle/10108/76203)

山越康裕(編).2019.「巻頭特集 「似ている言語」の多様性――アルタイ型言語の諸相」、『FIELDPLUS』21、2–11.(http://www.aa.tufs.ac.jp/ja/publications/field-plus/21)

-

- 2022年06月07日 『世界の屋根でフィールド言語学を 9. 実験と倫理 吉岡乾(国立民族学博物館)』

-

僕は可愛い物好きである。

図⑨-1: 街中のマスコットキャラたち

図⑨-1: 街中のマスコットキャラたち

図⑨-2: パキスタンやインドの看板類

図⑨-2: パキスタンやインドの看板類

図⑨-3: シンボルマークとしてのイラスト

図⑨-3: シンボルマークとしてのイラスト

図⑨-4: チトラール警察署に降り立つカピバラさん

図⑨-4: チトラール警察署に降り立つカピバラさん

図⑨-5: スナック菓子の袋のハラール印

図⑨-5: スナック菓子の袋のハラール印

だから研究室には可愛い置物が大量に並んでいるし、趣味として可愛いTシャツを集めた結果、Tシャツが山積してしまっている。ご当地キャラも随時チェックするし、街の看板などに可愛いマスコットなどが描かれていないか、歩きつつ目を配っている。

真偽のほどは定かでないが、古くは鳥獣人物戯画に始まり、江戸時代の鳥山石燕の妖怪画や、歌川国芳のニャンコ絵、そして現代に瀰漫するキャラ文化へと、戯画・漫画文化が日本には根強くあるとの言説がある。それを裏付けるように、日本は街中で、商品で、サービスで、マスコット(人々に福をもたらす存在)としてキャラクターが用意されているではないか。コンビニで買ったパンのパッケージで河童を従えた座敷童がにっこり笑えば、秋田犬を紹介する観光看板では何匹もの犬が闊歩するし、鉄道のラッピング車輛では頭巾を被ったキャラが健康診断を呼び掛けて、駅では地方のご当地キャラが勢揃いして旅へと誘う(図⑨-1)。

これは別段、日本特有の現象ではないかも知れない。そうだとしたら、連綿とした戯画の系譜は抉じ付けに過ぎないかも知れない。だがしかし、悲しいことではあるが、こんなにも可愛いものを求めて已まない僕が調査に行く先は、パキスタンであれ、インド側カシミールであれ、キャラクターのイラストで人心を惑わそうという文化を持っていない地域なのである。これは断言できる。何せ、街中で四方八方に注意を払っても、可愛いキャラ絵なんて見付けられないのだから(図⑨-2)。正か、この僕の目を搔い潜って裏道で大いに流行っているだなんてこともあるまい。大きな商店街の店先・看板を見ても、あるのは文字と、精々が写真ばかり。極めて稀にイラストがあったとしても写実的なものであって、決してキャラクター化してはいない(図⑨-3)。

「可愛い」から最も離れた極地は、世界の屋根にある。

したがって調査に行き始めた十年間くらいの僕は、調査時に、可愛さ分(可愛いものから摂取できる精神的養分)不足からの不調を来さぬよう、秘密兵器をフィールドへと持って行っていた。

キャラクターを模したキーホルダーやぬいぐるみである。

今でこそ、フィールド各地の電気インフラが向上してきているため、ノートパソコンに可愛いコンテンツを突っ込んで行くようになり、キャラものキーホルダー・ぬいぐるみ離れをした。だがこれまでに、うなりくん(成田市ご当地キャラ)やカピバラさん(TRYWORK開発のキャラ)、アスペルギルス・オリゼー(漫画『もやしもん』の菌キャラ)などなどを連れて行ったものである。今思えば、その行動はやや病的ですらある気もする。

さて、いつまで経っても言語の話に入らないことに困惑している方もあるかも知れないので、そろそろ今回の本題に入ろうと思う。主役はその、ぬいぐるみである。

大学院に進学してからブルシャスキー語を研究しようと決めた僕だったが、現地調査に入り始めてすぐに、心が折れそうになっていた。今思えば当然なのだが、フィールド調査をして手探りで言語を解き明かしていく作業というのは、空々漠々とした道もない前途を摸索していかなければならない。その途方のなさに打ち拉(ひし)がれつつあったのである。

多くの言語で、名詞類は単数か複数かで語形を変える。日本語は義務的複数形を持たない言語だが、例えば英語なら、基本的には単数形に複数接尾辞の -s を付けることで、複数形を作る。dog「犬」なら複数形は dogs、cat「猫」なら cats、house「家」なら houses、といった具合だ。

東ブルシャスキー語でもちゃんと複数形がある。huk「犬」なら複数形は hukái、buš「猫」なら bušóŋo、ha「家」なら hakíčaŋ である。なるほど、めでたしめでたし……とはならないだろう。英語なら -s を付けるんだと単純化できたルールだが、では東ブルシャスキー語はどうか。それぞれの複数形を見ると、新規にくっ付けられている要素は、銘々、-ái、-óŋo、そして -kíčaŋ となっている。

いや、英語でも、ox「去勢した牡牛」は oxen、mouse「鼠」は mice、focus「焦点」は fociだし、corpus「コーパス」は corpora、copula「コピュラ」は copulae である。不規則複数形というやつだ。言語には文法という規則があるが、規則には例外という雑音も得てして付きまとう。言語が日々変化をしつつ、歴史的な積み重ねの上に存在しているが故に、歪みは生じ、刻まれて残るのである。何等の不規則性をも持たない自然言語は、ないのではないだろうか。

だとしたら、東ブルシャスキー語の規則を見付けないとならない。複数形を作るルールでは、それは音韻的に決まっているかも知れないし、意味内容的に決まっているような、複数形を作るために機能する何等かのグループ分けがあるのかも知れない。考え付くアレコレを虱潰しにしていく必要がある。

そこで颯爽と登場したのが、カピバラさんのぬいぐるみである。

調査協力者に、ぬいぐるみ(図⑨-4)を見せつつ「これは『カピバラさん(kapibarasán)』という名前の動物である。さて、これが複数体あったら、何と呼べば良い?」と尋ねる、実験をしたのだ。想像力の十分な協力者相手であれば、シチュエーションを口頭で伝えて調べることも可能だが、現物があったほうが理解が早いし確かである。この実験で僅かだが確認できることは例えば、①音韻が複数接尾辞の選択ルールに関与しているならば、末尾が似た他の単語(@-sán「顎;脾臓」;biṭán「シャーマン」、ṭiŋán「卵」、samdán「金床」など)と同じ選択がされる筈であるし、②指示対象の特性(動物)が複数形用のグループ分け的なものに関与するか否かも幾らか測れる、③伝統的な語彙にしか特殊選択ルールがないならば、新規概念(カピバラさん)については、より規則的なルールが適用される――などが考えられるだろう。実際にはもっと色々と多角的にチェックするのだが。

そして得られた語形 kapibarasáyo「複数のカピバラさん」は、@-sáyo「複数の顎」、biṭáyo「複数のシャーマン」、ṭiŋáyo「複数の卵」、samdáyo「複数の金床」などと同じパターンを示した。

一歩進んだ。そう僕が思ったら、協力者はしかし、追加情報として、kapibarasánišo でも良いと言う。複数形が複数ある。英語 copula の複数形も copulae のみならず copulas も許されるが、それと同じようなものだろうか。けれども、(ラテン語からの)伝統を引き摺っている copulae と、一般ルールを適用した copulas とのように、kapibarasáyo と kapibarasánišo とを捉えることは不可能である。何故ならこの単語は新語であり、引き摺る伝統がないからである。

このように、特殊な状況を作り出す実験というのは、漫然と自然環境下で観察するだけでは明らかになりづらい側面を際立たせるのに一役買う。

ちなみに、結局、東ブルシャスキー語の複数接尾辞の選択は、汎用的に用いられる接尾辞を採用する場合には音韻ルールからそこそこ推察できる部分もあるが、最終的には単語ごとにどの接尾辞を用いるかが決まっている感じであり、その同じ接尾辞を用いる語彙を見比べるとある程度は意味的共通性の見られるものもある、といった感じである。なお、kapibarasán「カピバラさん」のような新語に対して用いられるのは、汎用的な複数接尾辞に限られ、ここで用いられている接尾辞 -čo(/n/+/č/>/y/)と -išo とのどちらもがそうである。

このようにフィールド言語学でも、物を使った実験をすることはある。まぁ、状況を設定して、「こういう状況でもこういう言いかたをする?」とか尋ねたりもするので、思考実験はもっと多くやっているのだが。待ちの観察と攻めの実験とを織り交ぜてながら、調査は進められる。

但し、真理究明のためだと言っても、全ての実験が正当化されるものでもないということは肝に銘じて置かなければならない。

今では僕は、国立民族学博物館という組織に所属し、同僚には多くの人類学者が居る。そういった環境下で、ただ言語学だけに専念するわけにはいかず、言語人類学的な研究もする必要性があると感じるようになってきた。

そしてそんな中で色々あって、2019年には、味覚に関する語彙調査をする必要が生じた。視覚に関する語彙、つまり、色の名称に関しては数々の研究があるが、味覚、延いては味の名称に関する研究となると、そう多くないし、内容的にも偏っている。そこで、世界の屋根の諸言語で、色々な味についてどういう表現をするのかを調べようという話になった。

食に関する研究をしている人類学者らに相談をした結果、甘味料とか唐辛子といった、味覚サンプルとしての食材を網羅的に持って行って、協力者に味わわせ、「甘い」だの「辛い」だのと表現させてみれば良いのではないか、という話になった。しかし、そう都合良くシンプルな強い味を持った食材を現地調達するのは、難しい。現地には商店の一つすらない村だってある。実験をするからには、全被験者に均質のテストをしなければならない。

だったら、何人の協力を得られるかも分からないし、日本で大量にサンプルを用意して持って行って、全員に同じものを味わってもらえば良いだろう。

そう思い、色々と単純な味のもの、複雑な味のもの、濃い味のものに薄い味のもの、現地の人々の舌に合わなさそうなもの、彼らが味わったことのなさそうなものなど、あれこれと買い集めた。見た目で砂糖だと分かったら先入観で「甘い」と感じてしまうかも知れないので、そういうところも考慮して、得体の知られていなさそうなスクラロースなんかも買おうと思った。と、そこでしかし、通販の購入ボタンをクリックしようとした指が止まる。

得体の知れないものを食べさせる実験というのは、大丈夫なのだろうか。

なけなしの倫理が頭を擡げる。いや、研究者はなけなしの倫理だけではいけない。研究倫理をしっかりと身に付けていなければ駄目だ。謙遜している場合ではない、言い直そう。僕の中の倫理が疑念をむくむくと膨らませたのだった。そして普段は片隅に放置していた文化的知識が囁き掛けてくる。

イスラームでは、食に関する制限がある筈だ。

日本社会でも漸くイスラーム教徒の食に対する配慮が議論され出していて、「ハラール認証」という話を聞いたことがある人も居るだろう。ハラールとは、アラビア語 حلال /ḥalāl/「許可された、合法の」であり、適切な処理をされて製造された食べ物のことを言う。イスラーム教徒はハラールのものを食べる(図⑨-5)。逆に、食べてはいけないものや、食べて良いはずのものなのに正しい処理をされていないために食べてはならなくなったものは、ハラーム(حرام /ḥarām/「禁止された、不法の」)と呼ばれる。例えばブタやイヌ、トラ、キツツキ、鱗のない魚などはハラームなので、どう処理したって食べてはいけないのである。

ハラールとハラームとの他に、その中間的なものとしてシュブハ(شبھة /šubha/「不確定、疑惑」)という概念もあり、なるべくならば口にしないことが推奨される。イスラーム黎明期から中東辺りに存在していたものについては、ハラールかハラームかの判断が既に白黒はっきりと下されているものが多いが、新しいものや遠い異邦のものに関しては、シュブハ、即ちグレーゾーンのものが多い。スクラロースだのくさやだのワサビだのは、ハラールではないのだ。そしてだから、できることなら食べないことが求められている食品である。

そうだとしたら、真理追究のためだとしても、研究者がそれを村人たちに試食させて、「ねぇ、どんな味? 今、どんな味を感じてるの?」などと鼻息荒らげて訊ねるのは、人倫に反するだろう。少なくとも僕の感覚ではそれはアウトだ。危うい実験で成果を出しても、お天道さまに顔向けができないではないか。ならば地味な成果だけで満足するのが吉だろうさ。桑原桑原。天網恢々疎にして失わずである。

結局調査は、別の方法で行い、それなりの発見に繫がった。そして帰国した僕は、用意してしまった味覚サンプルの処理に困りつつ、後味悪く人でなしになるのを未然に防げた判断に安堵の溜息を吐いたのだった。

-

- 2022年05月31日 『世界の屋根でフィールド言語学を 8. スペシャリストになるためのジェネラリスト 吉岡乾(国立民族学博物館)』

-

僕は物知りではない。

しばしば勘違いされているが、研究者(学者)というのは、知識が多い人であるというわけではない。勿論、知識が多い人もあるが、そこが必須条件ではないのは確かである。フィクションに稀に登場するが、知識の量を誇って踏ん反り返るのは、エセである。「物知り博士」というのは、物知りであり且つ博士号を持っている人なのであって、研究者だとは名乗っていないし、「大食漢」(大食らいであり且つ男性)と同じくらいの形容に過ぎない。

これは意見の分かれるところかも知れないが、研究者の要件は、総合的考察力を備えていることであると思う。一つのことを穿ちに穿って考究するというのは、技術の要る行為である。この技術欲しさに、学部では飽き足らず、研鑽を続けに大学院へと進むこととなる。いわゆる「文系」学問の者なんて、何故だかそれによって就職し難くなるというリスクを負ってまでして、入院するのだ。そうやって、考える力を身に着けようとしつつ、研究をスタートさせる。その途上で、知識も当然身に付くが、その蓄積された知識は副産物に過ぎない。無論、多く知識を持っていることは、調べたり思い出したりする手間が省けるので有利ではあるが、そんなのは調べかたに慣れたり、知識に関するメモの残しかたを改善したりすることで補える。知識より知恵が重要なのである。

擬えるなら、良い文法書と良い辞書が用意できれば、不慣れな言語の論文だって、四苦八苦しつつも読めるようになる、みたいなことだ。言語の習得なんて何年も掛かるが、文法書と辞書だけなら金銭で賄える。調べ物のしかたをちゃんと身に付けることで、知らない言語の文章でも何とかなる。これが、知恵の力だ。知識には瞬発力しかなく、応用が利かない。

さて、僕は、フィールド調査をして言語の記述をするのを本望としている。言語の記述とは何かと言えば、その言語に関して何から何までまるっと理解しようということである。文法は固より、語彙も、その文化的側面や社会的側面も、ピンからキリまで知悉するのだ。そして、文法書や、辞書を作る。それが記述言語学という学問で研究不十分な言語に手を出す者の、共通目標であると言っても過言ではないだろう。

先程、辞書の話をしたが、試しに、お手許にある市販の大きな辞書を幾つか手に取ってみていただきたい。執筆者が複数名挙げられていないだろうか。何故と言えば、世界を切り分けて分類するのが言語なので、言語はありとあらゆるジャンル、話者らの認知が及ぶ森羅万象の隅々に至るまで行き届いて、名付けをしているからである。なので、それぞれに異なる得意分野を抱えた面々をチームとして集結させ、分担して辞書の収録語彙を増やしたり、語義注釈の精度を高めたりする必要があるのだろう。

いや、特定ジャンルの辞書であっても、それはそれで微に入り細を穿った編纂が必要となるので、執筆者は複数名になりそうだ。試みに僕の蔵書を漁ってみたが、『世界の文字事典』(丸善出版、2015年)は78人、『言語学大辞典 第6巻 術語編』(三省堂、1995年)は118人、『南アジアを知る事典』(平凡社、1992)は239人、『山口県百科事典』(大和書房、1982年)は788人、『生化学辞典(第三版)』(東京化学同人、1998年)に到っては1,050人もの執筆者が居る。

そうでありながら、僕の調査しているような言語は、日本で他に研究している人なんて居ないし、何なら国外でも現役研究者の居ない言語だってある。そして記述言語学の不文律に則れば、それでも辞書を作らなければならないのだ。即ち、単独で、可及的広大なジャンルに亙る単語を収集し、収録する必要性が、辞書というものの性質上、あるのだ。どんなジャンルのどんなマニアックな語彙でも、載せそびれたら辞書の瑕疵である。完璧は理想であり、現実味がない目標であるが、欠陥は少なければ少ないほうが良いに決まっている。

万物に名称がある。言語が変わると、世界を見る目が変わる、と言っても良いくらい、言語ごとに世界の切り分けかたは異なり、日本語脳では考えもつかないような概念を持っていたりもする。例えば次に示すような、世界の屋根の言語で見付けた単語(名詞)は、中々、現代共通日本語が幅を利かせる社会で暮らしていては、思いも寄らないのではないだろうか。そう感じるのは僕だけか。

gaphínas 小さくて平べったい石 東ブルシャスキー語

kiláao 葡萄の果汁に浸してから乾した胡桃 東ブルシャスキー語

chaíi 新月から満月までの二週間、太陰暦で月の上旬 東ブルシャスキー語

ošáḷa 温めたミルクにできる膜 カラーシャ語

kạ́i 棚代わりに利用する家の壁から外へ突き出した木材 カラーシャ語

zant 角の年輪、女性の出産回数 カラーシャ語

paṣéli 乾燥したチャパティー カティ語

chímey 黒くて眉の茶色いヤギ カティ語

なお、辞書に掲載すべきは、単語ばかりではない。成句も、構成要素からその意味が推定されないという意味で、全体として一つの単語みたいな働きをする単位であり、載せて欲しい。慣用句や、諺の類である。幾つか、東ブルシャスキー語から挙げてみよう。

@́-skil matún man- 「顔が黒くなる」=くたばる、悪く死ぬ

(「@-」は顔の持ち主の人称標示が入る場所)

ɣeníṣ sáo 「金の砂」 =呪い除けに家の中に撒くルビーやガーネットの粉末

muq gú- 「真珠を入れる」 =美しく書く(スリナガル方言)

諺は、ピンと来るものもあれば、日本語に慣れ親しんだ類例を見ないものもある。例えば東ブルシャスキー語の áimur góšam ke aqhákin dukóyal「私は娘(息子の妻)のためにお前(息子)に伝えるから、嫁(息子の妻)からお前が聞け」は、嫁姑の確執を反映している。姑が嫁に直接注意しても、余所の家から来た嫁には話を聞いて貰えないので、そういう場合には夫である息子を介してやり取りをするのが円滑な問題解決の手段である、ということだ。シナー語の jon pašíi ráasejoo ar「蛇を見て、紐が恐い」は、“羹に懲りて膾を吹く”である。同じくシナー語の čúṇo maṇúṛo báṛo ne béi báṛobul to kaphár béi「小物は大物にはならない、長じても悪者になる」は、要するにだから、チンケな奴とは付き合うなってことだろう。直感的でないものは、説明しづらいので今回は紹介しない(し、今後も紹介しないと思う)。

何はともあれ、したがって、語句を遮二無二集めなければならない。体系的に取るのは限度があるので、あの手この手で集めて、結果的に網羅している――という方式を取るのが良いのではないかと、個人的には思っている。と言っても、じゃああの手やこの手って何だろうか。工夫のしどころかとは思うが、僕もまだ試行錯誤の途上であるし、正解なんてものがあるとしても死ぬまでに辿り着けるとは思えない。

「とにかく全部を知るんだ」ということで、視界に入ったものの名称を端から端まで悉皆訊き出す、ということが可能であれば、名詞は結構な数が稼げそうではある。しかし、目に見えないものだってあるし、そう簡単でもなさそうだ。第一、視界は動いてしまう。思考実験のために、もう少し次元を下げて、写真で考えてみよう(何だったら、何か一つのものだけを取り上げてそのものに関して考えても良いが)。

例えば図⑧-1を基にして、訊き出す単語を考えたい。何の概念が訊き出せそうだろうか。(以下、概念を《 》とする)

《猫》が居る。《石》は大きいのと小さいのとがある。《草》も生えている。世の中には「草」という名前の草はないので、種ごとに別の名称がある可能性も考える必要がある。石だって、頁岩だの花崗岩だのと種類は色々だし、それを言ったら猫だって様々だ。猫には《目》、《鼻》、《耳》、《毛》みたいな各種パーツがあるし、この写真の個体であれば《縞模様》もある。模様は《色》の異なりが作っている。ヒトと構造が異なるので、《鼻口部》という部位を別途考えないとならないかも知れないし、《鼻鏡》などもある。《声》も立てる。しかも《鳴き声》と《唸り声》とを区別する言語としない言語とがありそうだ。《雄》だろうか《雌》だろうか。《成猫》と《仔猫》とで別の表現をする言語もあろう。猫と石とで《すべやか》か《ざらざら》か《ごつごつ》かなど、肌触りも違いそうだ。《ピント》はボケているし、《地面》も写っている。《陰影》もあるし、《手前》の草には《穂》があり、《背後》の《枯草》は刈られた《株》である。《輪郭》もあれば《縁》も《中心》も《先》もあるし、猫は《右》の石と《左》の石との《間》、小石の《上》に立っている……。

《猫》か《犬》かという非連続的なものでも、それを区別しない言語がある可能性を排除することはできない(第4回の《蝶》と《蛾》とを思い出して欲しい)。況してや、色彩、つまり《赤》と《青》とのような、連続的な全体を持っているものの切り分けは、言語ごとにその線引きが異なるし、幾つに線引きするのかも決まっていない。どれだけ徹底的に単語を集め尽くしたと思っていても、取り逃しの可能性は絶対にゼロにできない。植物の名前を百人に訊いて、百人全員が「その植物に名称はない」と答えたとしても、その次の一人が知っているかも知れない。百人の内の誰かが、忘れていたのを思い出すかも知れない。

僕と家内とは互いに日本生まれ日本育ちの日本人だが、僕が野鳥や野草や言語学やイスラーム教やコンピュータ関連の事物・名称をたくさん知っている一方で、家内は(僕の知っている限り)化粧や服飾や文学や仏教や歴史関係の事物・名称を多く知っている。それぞれの興味関心の強さを反映して、知識量が偏っているのである。

けれども単独でフィールド調査をして辞書編纂を目指すと謳っている以上、そんな好き嫌いを発揮している場合ではない。汎用アンテナをびんびんに張って、どういうジャンルの概念であっても、できる限り、漏らさないようにする必要がある。理想的には。矛盾するようだが、スペシャリストであるために、ジェネラリストにならなければならない。博士の「博」は、博学の「博」なのだ。

-

- 2022年05月23日 『世界の屋根でフィールド言語学を 7. 広い語順と狭い語順との話 吉岡乾(国立民族学博物館)』

-

フィールドへ僕は行く。

世界の諸言語の大まかな特徴を言う時に、語順【word order】の話はかなりの頻度で登場する。曰く、日本語はSOVで、英語や中国語はSVOだし、アラビア語やウェールズ語はVSOだ――みたいに。Sは主語、Oは目的語、Vは述語である。但し、語【word】という単位の認定しづらさや、実際には修飾語などがくっ付いた句【phrase】という単位の順序のことを指しているという側面などを考えたら、中々軽率に語順という表現を使いたくない気持ちにもなるが、それは研究者の側の葛藤であって、一般市民の側の心配するところではないので、ここでは語順の話ということで構成要素の順序の話をしよう。

さて、日本語は比較的に語順の自在性が高い言語であると考えられている。言うほど自在だろうかと疑いたい気持ちも頭を擡げるが、比較的自由度の低い言語もあることから、まぁ、高いと言っても良いかも知れない。度合いに関する形容はいつだって、比較対象や範囲が明言されない限りはふわふわするものだ。

例えば冒頭でも示した文(25a)は、(25b)のほうが「標準的」な語順だと思われる(これは自動詞文なので、SOVだとか何だとかとは言わないが)。そして、文脈なしで(25c)と言うと、(25a, b)よりも容認度が低い、感覚的に不自然な文に聞こえる。英語でも同様で、(26b)のみならず、(26a)みたいな順序でも完全に非文(文法的に不適格と看做される文)だとは言えず、ググれば多少はヒットする。だが、(26c)は駄目だ。

(25) 現代共通日本語(日琉語族日本語派)

a. フィールドへ僕は行く。

b. 僕はフィールドへ行く。

c. *行く僕はフィールドへ。

(26) 英語(インド・ヨーロッパ語族ゲルマン語派)

a. To the field I go.

b. I go to the field.

c. *Go I to the field.

他方、ラテン語は語順の自在度がすこぶる高い言語であり、例えば上の例文を直訳した(27)では、ego「私が」、ad campum「フィールドへ」、vado「私が行く」の三要素の順序をどう入れ替えても、全て正文として認められる。

(27) ラテン語(インド・ヨーロッパ語族イタリック語派)

a. Ad campum ego vado.

b. Ego ad campum vado.

c. Vado ego ad campum.

三要素の順列は六通り(₃P₃=3!=3×2×1=6)なので、これら以外に更に三通り残っているが、ラテン語の場合はやはりいずれも文として問題ない。

平叙文では、日本語は文末に述語を置きたくなる。勿論、日常会話の中で常々そう意識して発話されているわけでもないし、“だから僕、行ったんだよフィールドに去年ね。”みたいに、ダダダっとポーズを置かずに追加情報を述語の後に羅列する発話だって、問題ない。けれどもいざ書き言葉となると、容認度が下がりはしないだろうか。

僕の調査している世界の屋根辺りの言語も、似た傾向を示す。基本的には述語が文末に来るんだけど、絶対というわけではなく、かといって前後の発話を想定しない、単独発話みたいな状況を考える限りではやっぱり文末述語じゃないと据わりが悪い、そんな具合だ。SOV語順を好むドマーキ語の例(28)は、(25)からの直訳であり、u「私が」、dišášu「フィールドへ」、jáa čhíis「私が行く」の三要素から成っている。

(28) ドマーキ語(インド・ヨーロッパ語族インド・アーリヤ語派中央グループ)

a. dišášu u jáa čhíis.

b. u dišášu jáa čhíis.

c. *jáa čhíis u dišášu.

ここでの(28c)の「*」は、単独発話ならキツい、の意である。しかし一方で、文末に述語が来ない文(イントネーションまとまり)というのは、語りの場面では多く出現する。珍しくも何ともない。例えば次の例(29)は、「一匙食べろ、夜話を話せ」という物語からの引用である。

(29) baár nikhiliná ni huí pána.

baár nikhil-iná ni= hui-í pǻna

外 出る-ɪɴꜰ.ᴍ ɴᴇɢ なる:ᴘꜰᴠ-ɪɴᴛʀ.3ꜱɢ.ꜰ 道

「外に道が通じなくなってしまった。」(Yoshioka 2022: 573、和訳は筆者改変)

直訳すれば、「外に・出ることが・ならなかった・道が」という語順である。情報的に pána「道」が後から追加されているのだが、イントネーションとしては全体で一山あるだけであり、音韻的基準から考えてこれで一文である(ので、ピリオドを入れていない)。これが、pána「道」の前で一旦イントネーションのまとまりが切れて、(29′a)のようになったら、語順としては文末述語で、倒置された主語が文の外へと出されている、つまり(29′b)から pána「道」を後ろに回してできた、二文だと考えることになるだろう。和訳を見つつ、理解されたい。

(29′) a. baár nikhiliná ni huí. pána. 「外に通じなくなってしまった。道が。」

b. pána baár nikhiliná ni huí. 「道が外に通じなくなってしまった。」

連続してどんどんと発話をする際、ヒトは、出すべき情報を整理しつつ発話行為をするので、文法が許すのであれば語順を蔑ろにしてもかなり許容されるのかも知れない。

一方で、(比較的)厳格な語順を定めている言語もある。日本語やドマーキ語のように語に附属形式をぺたぺた糊付けする言語(膠着語【agglutinative language】)や、ラテン語やロシア語などのように語形があれこれ変化する言語(屈折語【inflectional lg.】)は、どの名詞が主語/目的語/所有者だとか、動詞の主語/目的語がどの名詞だとかといった情報が、言語によって種類は違えど、明確に標示されている。そういう言語は語順の入れ替えに強い傾向にある。けれども、英語や中国語やタイ語みたいに、語形がそんなに変化せず、語順こそが文中の要素の相互関係を表すような言語((形態的)孤立語【isolating lg.】もしくは分析的言語【analytic lg.】)は、名詞だけを見ても主語か目的語かそれ以外か解りづらく、動詞だけを見ても主語や目的語の情報が内包されていないといった不具合があり、そういった情報を動詞との相対的な位置や、名詞間の相対的な順序など、つまり語順で表現することとなる。そうなると、語順に五月蠅い文法体系にならざるを得ない。(なお、膠着語・屈折語・孤立語みたいなタイプ分けは、「この言語はこのタイプ」と排他選択的に言い切れるものではなく、「比較的このタイプの性質が強い」のような物言いをするのが正しいのであって、ここではデフォルメした話をしているということを念頭に置いておいて欲しい。)

言われてみれば「そりゃそうだろう」と思われるかも知れないが、屈折語などでも語順が厳格に決まっている部分なんかもあったりして、話は本当はそう簡単でもない。単に、こういう場面では簡単そうに紹介しているだけである。

膠着的性質の強いペルシア語だが、複他動詞の節での直接目的語と間接目的語の語順に関して、直接目的語が定【definite】であればあるほど動詞から離れて、即ち、主語・直接目的語・間接目的語・動詞の語順になり、反面、直接目的語が不定【indefinite】であればあるほど動詞に近付いて、間接目的語よりも後、動詞の直前位置に出がちになるという(Faghiri & Samvelian 2014)。

印欧語の話に偏ってしまって申し訳ないが、例えばセルビア語(30a, b)、クロアチア語(30c)や、ロシア語なんかは、極性疑問文(「はい」か「いいえ」で回答されるような疑問文)を作る標識 li を、文頭から二番目の位置に置くことが決められている。

(30) a. Jesi li primetio njegov ožiljak?

ᴄᴏᴘ.ᴘʀꜱ.2ꜱɢ ǫ 気付く.ᴘꜱᴛ.ᴘᴛᴄᴘ 彼の.ꜱɢ.ᴀᴄᴄ 傷痕.ꜱɢ.ᴀᴄᴄ

「彼の傷痕を確認した?」(Роулинг 2004: 113)

b. Hoćeš li da igramo šah, Hari?

望む.ᴘʀꜱ.2ꜱɢ ǫ ᴄᴏɴᴊ 遊ぶ.ᴘʀꜱ.1ᴘʟ チェス.ꜱɢ.ᴀᴄᴄ ᴘɴ

「チェスを打ちたいかい、ハリー?」(Rowling 2016: 178)

c. “Hoćemo li?” šapne Harry.

望む.ᴘʀꜱ.1ᴘʟ ǫ 囁く.ᴘʀꜱ.3ꜱɢ ᴘɴ.ꜱɢ.ɴᴏᴍ

「『そうしようか?』とハリーは囁く。」(Rowling 2010: 240)

『ハリー・ポッター』の訳書を捲って見付けた例はこんな感じで、いずれも述語始まりの文の第二位置に li が置かれていた。これは、これらの言語が比較的に語順を入れ替えられるものの、文全体についてイエスかノーかを問い質したい時には、「本動詞+li+その他」という語順にしたいためであると考えらえる。文中の何からの要素にスポットを当てて、それについてそうかそうでないかを訊ねたい場合には、その要素を文頭に持ってきて、(31)のような文章になる。(31)はウェブ上にあった発話で、ti「あんた」かそうでないかが問われている文である。(最初の mišu「鼠よ」は呼び掛けであり、文中の語数にカウントしない。)

(31) Mišu ti li vidiš i međeda?

鼠.ꜱɢ.ᴠᴏᴄ 君.ɴᴏᴍ ǫ 見る.ᴘʀꜱ.2ꜱɢ ᴄᴏɴᴊ 熊.ꜱɢ.ᴀᴄᴄ

「ネズミさん、あんたが熊も見ているの?」

(Ringeraja.rs 2015より)

このように、インド・ヨーロッパ語族の幾つもの言語で、特定の小さな語を文の前から二番目の位置に置くのが共通して見られる。これらの小さい語は、文頭には立たず、文頭の、一人前の語に後続してチョロっと発音される、独立心の低い語であり、だからこそ前から二番目の位置に付けているのだ。独り立ちしないため、これはちゃんとした語ではなく、接語【clitic】という、少しばかり依存症な文法的存在である。この、印欧語の前から二番目の接語が置かれるポジションは提唱者であるWackernagel(1892)の名を取って「ヴァッカーナーゲル位置【Wackernagel position】」などとも呼ばれる。完全に文頭の位置だと、発話が始まった瞬間はまだ聞く耳が用意されていないので、聞き逃されてしまうかも知れない。けれども、「あ、何か話し始めた」と意識したタイミングで耳に飛び込んで来る第二位置の要素は、形の上で小さくてもちゃんと聞き取って貰える。そういうお得な場所だと言えるかも知れない。

文頭第二位置であれば全てをヴァッカーナーゲル位置だと言うわけではなく、けれども文頭第二位置にあれば、上に述べたようにちゃんと聞いて貰える箇所になるので、色々と役立て甲斐がある。カシミーリー語は膠着語なので、表⑦-1のように、語形で役割を表せる言語である。けれども、屈折語のドイツ語と同様に、V2語順言語と呼ばれるタイプの言語でもあって、一見するとSVO語順にも見えるが、OVSも許容するし、とにかく文頭第二位置に述語が来るのを厳格な決めごととして抱えている。

(32) カシミーリー語(インド・ヨーロッパ語族インド・アーリヤ語派北西グループ)

a. me dic mohn-as yi kəmīz bāg-as manz.

私.ᴇʀɢ 与える.3ꜱɢ.ꜰ.ᴏʙᴊ ᴘɴ-ᴅᴀᴛ この.ꜰ シャツ 庭-ᴅᴀᴛ 中で

「私が庭園でモハンにこのシャツをあげた。」

b. yi kəmīz dic me mohnas bāgas manz.

c. mohnas dic me yi kəmīz bāgas manz.

d. bāgas manz dic me mohnas yi kəmīz.

e. *me mohnas yi kəmīz bāgas manz dic.

例文(32a)が最も多用される、最も標準的な語順である。これだけを見ると、SVO言語だと言いたくなる。しかし、yi kəmīz「このシャツを」、mohnas「モハンに」、bāgas manz「庭園で」といった語句を文頭に持って来た(32b~d)も、文法的に許容される。日本語に逐語訳したら問題のなさそうな(32e)は、カシミーリー語の語順ルールには適合しないので非文だ。正文とされている(32a~d)の四つに共通しているのは、前から二番目の位置に動詞の dic「私が[三人称女性単数名詞を]与えた」がある(赤字部分)というポイントである。なお、kəmīz「シャツ」は女性名詞である。なお、「文頭から二語目」ではなく、「文頭から二番目」の位置というのは、yi kəmīz「このシャツ」や bāgas manz「庭園で」のように、複数語から成る句がセットになって移動の単位となる場合があるからである。(32b, d)では、動詞は前から三語目である。

V2(動詞第二位置)言語とは言うが、動詞ではない述語であるコピュラ(英語で言うところの be)も、規則的に文頭第二位置に置かれる。(33, 34)がその例で、文頭の語句の直後にコピュラ(赤字部分)が置かれている。

(33) akis mahanivis ə̄sy zɨ nečivy.

akh-is mahanyuv-is ōs-y zɨ nečuv-y

一つ-ᴅᴀᴛ 男-ᴅᴀᴛ ᴄᴏᴘ.ᴘꜱᴛ-3ᴘʟ.ᴍ 二つ 息子-ᴘʟ

「ある男に二人の息子が居た。」

(34) me čhu nāv noboru.

me čh-u nāv noboru

私.ᴅᴀᴛ ᴄᴏᴘ-3ꜱɢ.ᴍ 名前 ᴘɴ

「私の名前はノボルだ。」

文頭第二位置にコピュラを置くのだけで言えば、ブルシャスキー語の北で話されているワヒー語でも、その語順ルールが利いている。ワヒー語はSOV言語で、語順は比較的自在であるが、(35)のように、コピュラの位置だけは決まって、前から二番目になっている(赤字部分)。いずれも、左は人称代名詞を伴った発話、右は人称代名詞を省いた発話となっている。

(35) ワヒー語(インド・ヨーロッパ語族イラン語派東部グループ)

a. túut báfa? / báfəta?

tu=ət baf=a baf=ət=a

君=ᴄᴏᴘ.2ꜱɢ 良い=ǫ 良い=ᴄᴏᴘ.2ꜱɢ=ǫ

「元気ですか?」

b. wúzəm baf. / báfəm.

wuz=əm baf baf=əm

私=ᴄᴏᴘ.1ꜱɢ 良い 良い=ᴄᴏᴘ.1ꜱɢ

「元気です。」

次の(36)では、語順を変えて情報の出し方を変えているのだが、それでもコピュラ位置は固定的であるのが窺えるだろう。

(36) a. wúzəm tə wundr reɣde.

wuz=əm tə wundr reɣd-e

私=ᴄᴏᴘ.1ꜱɢ へ.ʜᴏʀɪᴢ フィールド 行く-ᴘꜱᴛ

「私はフィールドへ行った。」

b. tə wúndrəm wuz reɣde.

tə wundr=əm wuz reɣd-e

へ.ʜᴏʀɪᴢ フィールド=ᴄᴏᴘ.1ꜱɢ 私 行く-ᴘꜱᴛ

「私がフィールドへ行った。」

この(36a)は普通の語順であり、文全体が新情報である場合や、どこへ行ったのかを回答するのに用いられる表現だが、それと比べて(36b)は、「誰がフィールドへ行ったの?」という疑問への回答みたいに、前提として誰かがフィールドに行ったことが判明していて、それについては私こそが該当者である、という表現になっている。文頭の語句は話題で、動詞の直前の場所に情報の重きがある。そうやって語順を入れ替えて情報の比重をコントロールしつつも、文頭第二位置のコピュラは相変わらずそこに居るのだ。

Faghiri, Pegah and Pollet Samvelian. 2014. Constituent Ordering in Persian and the Weight Factor. Empirical Issues in Syntax and Semantics 10, 215–232.

Rowling, J.K. 2010. Harry Potter i Kamen Mudraca. Zagreb: Algoritam.

Yoshioka, Noboru. 2022. Eat a spoonful, speak a night tale: a Ḍomaaki (hi)story telling. Bulletin of the National Museum of Ethnology 46, 565–592.

Wackernagel, Jacob. 1892. Über ein Gesetz der indogermanischen Wortstellung. Indogermanische Forschungen 1, 333–436.

Rowling, Dž.K. 2016. Harry Potter i Kamen Mudrosti. Beograd: Evro Book.

Роулинг, Џ.К. 2004. Harry Potter и Камен Мудрости. Београд: Народна Књига.

Ringeraja.rs. 2015. “Forum Zajednica RR: RE: Budi i ti Lino pobednik i osvoji sjajne nagrade!”(「『勝者リノ、大賞獲得!』に関して」)、Trcosavaによる2015年4月20日6時55分32秒の投稿、https://www.ringeraja.rs/forum/m_1601371/mpage_4/tm.htm#1604745(2022年4月3日閲覧)

-

- 2022年05月17日 『世界の屋根でフィールド言語学を 6. 固有名と自称と他称と 吉岡乾(国立民族学博物館)』

-

僕は日本人である。

日本で話をしている限り、僕に関してはこういう表現で普通は何も問題がないだろう。

但し、厳密には国籍的には日本国民であり、民族的には大和人(大和民族、和人)である。そしてその民族語として、日本語を第一言語としている。だがそうは言っても、日常的に大和民族みたいな概念は、少なくとも都市部で暮らしている大多数の人たちにとっては、そう意識されていないことのほうが多いだろう。

この、日本国民・大和人・日本語話者という三点セットが、日本という国では割合的に圧倒的に多い人々によって占められているため、日本語での発信物(ブログなど)の読者の多くが、特段の意識を向けないポイントとなっている。

一方で調査地に入ると、例えば、パキスタン国民・ドマ人・ブルシャスキー語話者みたいな組み合わせになる人が居る。ドマ人の民族語はドマーキ語だが、実際はドマ人の過半がブルシャスキー語を第一言語としている。

話は少しずれるが、昨2021年8月に、アフガニスタンで政変があり、ターリバーンという組織が再び全土で支配的になった。アメリカ軍撤退を控えて、アメリカが後ろ支えになっていた政権に対し、国内の周縁部から始まったターリバーンの盛り返しは、たった数日で首都カーブルを陥落するに至ったのだった。その際に、日本の報道では頻りに、「タリバンがカブールを掌握した」との表現がされていたのだが、僕はそれに対して、“おじさん”/ozisaN/ と“おじいさん”/ozīsaN/ とを区別せず、“京都”/kyōto/ を「キョトー」/kyotō/ などと発音するような気持ち悪さを覚えていたのだった(母音の上の ˉ 記号は長母音を表している)。

何でそんな和訳(日本語化)なのかを考えると、恐らくだが、日本と所縁の少ない地域に関しての固有名(地名や人名、民族名など)が、英語のような大言語のメディアを経由して日本に入って来て音写されているからなのではないかと思われる。そういった、中継地点となっている言語が母音の長短などを区別しない言語であると、現地での実際の発音にあった長短の区別が消えてしまうことは想像に難くない。つまり、طالبان /tālibā́n/ が Taliban に、کابل /kābúl/ が Kabul になり、「タリバン」だの、何故か「ブ」が伸びて「カブール」だのといった音に変換されてしまったのではないか。

などと述べつつも、また不安がよぎる。「現地での実際の発音」と簡単に言ったが、そう簡単な話でもないぞ。上で示したのは、アフガニスタンの公用語の一つであるパシュトー語での現地名だった。けれどもアフガニスタンにはダリー語という別の公用語もある。現地語が単一であることのほうが、世の中では珍しい。そしてダリー語ではそれぞれ、طالبان /tālebān/ に کابل /kābol/ だ。

まぁ、そもそも何でも彼んでもカナ書きしようとする時点で、自ずと限界があるのだが。何故ならカナは、第3回でも述べた通り、日本語用に発達した文字体系であって、つまり日本語以外の音を表記することを想定していないし、概ね適さないのだから。

とは言え、パシュトー語であろうがダリー語であろうが、上で例として挙げた組織名や首都名、国名の افغانستان(パ /afɣānistā́n/、ダ /afɣānestān/)「アフガニスタン」など、綴りは変わらないし、発音も殆ど同じである。固有名は言語が変わってもそう変わるものではないのだから、さして気にしなくても良いだろう。日本語の“日本”/nihóN/ と英語の Japan とだって、語源は一緒だし互いに似ていなくはない(参照:中期中国語“日本”/ȵiɪt̚ puənx/、現代中国語普通話“日本”/rì běn/ [ʐ̩⁵² pə̟n²¹³])。世界中で日本のことは「ニホン」とか「ジャパン」とか、それに類する表現をするのだ。

いや、そんなことはないと、すぐに気付けるだろう。確かに多くの言語で日本のことをそう呼ぶ。古い中国語から直々に広まったり、ともすれば Cipangu「チパング、ジパング」(中国語“日本国”由来か?)を経由してヨーロッパに広まったり、とにかく色々な経路でその名は広まりはしているが、全ての言語でそうだとは言えない。まず日本語でも、指す範囲が多少異なれど、「倭」やら「大和」やらという呼び名を持っていた。「大和民族」という民族名にもその名は残されている。中国語でも、東シナ海など、東にある海のことを指す“東瀛”/dōng yíng/ で、日本のことを指すことができる。“扶桑”/fú sāng/ なんて呼び名もある。アイヌ語では sisam mosir「和人の地」が、主に津軽海峡以南の日本を指す。

固有名が指し示す当該の事物から、距離が離れれば離れるほど、その固有名は(地元名を含む)どこからか借用されることになり、均一的になっていく。けれども日本に関しては、珍しくも遠いナヴァホ語(アサバスカ語族)で、説明的な名称を保有されている。これはもしや、第二次世界大戦でナヴァホ語を暗号通信に多用したためではないだろうか。日本はナヴァホ語で、Binááʼádaałtsʼózí Dineʼé Bikéyah「目の細い人たちの国」である。遠く離れていても、(敵対関係など)強い関係を持っていたり、広く知られるほど目立ったものであったりしたら、離れた言語での名称が生じたりする。英語を見ても、欧州など周辺地域の地名を英語化して持つことも(Moscow, Copenhagen, Prague など)、英語化していない地名も持ち(Ljubljana, Kyiv, Zagreb など)、その差は関係性の多寡に見て取れそうである。ちなみにナヴァホ語で他の国名としては、韓国が Shádiʼááhjí Binááʼádaałtsʼózí Dineʼé Bikéyah Yázhí「南の目の細い人たちの小さな国」、中国が Tsiiʼyishbizhí Dineʼé Bikéyah「髪を三つ編みにしている人たちの国」、ドイツが Béésh Bichʼahii Bikéyah「鉄の帽子の人たちの国」で、スペインに至っては駄洒落を交えて Dibé diníí bikéyah「羊の痛み(sheep-pain)の国」(英語 sheep-pain の発音が Spain に似ている)となっている。

भारत /bhārat/「インド」、საქართველო /sakartvelo/「ジョージア(旧称グルジア)」、Հայաստան /hayastan/「アルメニア」、Magyarország「ハンガリー」、ދިވެހިރާއްޖެ /divehirājje/「モルディヴ」、مصر /misˁr/「エジプト」のように、地元名と英語を始めとする主要言語での国際的な名称とが合致しない国・地域も多い。日本の例にも言えることだが、必ずしも地元名、即ち自称【endonym / autonym】が通名として広まるわけではなく、周辺に声の大きな存在があれば、そちらの他称【exonym / xenonym】にお株を持って行かれることになりがちだ。

但し、多少の採用が必ずしも悪いことばかりではない。例えば、「自分たちは『A』人であり、隣の民族とは異なる」と、互いに(ほぼ)同じ発音の自称を持ちつつも別個の民族アイデンティティを確立している民族が隣り合って暮らしているようなことがある。その場合に自称主義を取ってしまうと、A人の隣にA人が居て、だけどそれらは別の民族である、という傍目に大変複雑な状況が起こってしまう。そもそも民族の線引きも画一化されているわけではないし、「我々こそが正当なA人だ」と主張し合うような関係なども考えられるだろう。そこで、それらのどちらでもない民族による他称を二種類のA人に適用することで、B人とC人として区別を可視化することが可能である。

けれども気を付けたいのは、他称が蔑称であることも多いという点だ。得てして大衆は、自分たちを尊大に感じ、周囲の他者を蔑む。そのため、他称がやがて蔑みのニュアンスをかなり恒常的に含むようになったり、他称自体にそもそも悪口要素を含んでいたりすることが起こるのである。古代中国の「夷狄戎蛮」は、いずれも東西南北の異民族を野蛮なものとして蔑んだ呼称の総称である。その用字を持ち込んで、日本でも「蝦夷(えぞ、えみし)」などとして大和朝廷など、時の中央に与しない民族集団を指していた。「蛮」同様、「蝦」という字にも虫偏が入っているように、その呼び名には明らかに卑しめのニュアンスが込められている。狩猟採集を生業としていた「マタギ(叉鬼)」にも、「鬼」の字が当てられている。

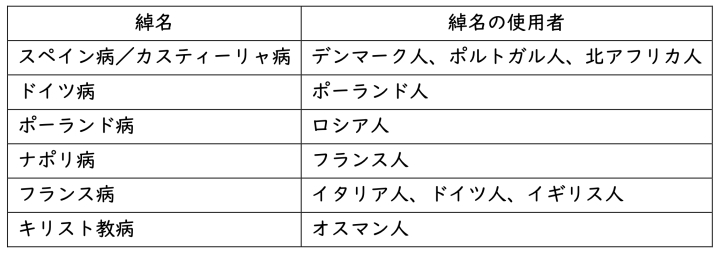

隣人を蔑み、隣人へ不名誉を擦り付けるのは、性病の一つである「梅毒」の二の名にも窺える(表⑥-1)。北インドではイスラーム教徒とヒンドゥー教徒とが互いに互いを梅毒の感染源と罵り、最終的にはヨーロッパ人に矛先が向いたのだった。

ともかくとして、自称と他称とはそこそこ関連しつつそこそこ独立していて、扱いが難しい。言語や民族を、研究(発表)の上でどう呼ぶのかも、常々気にしなければならない。無頓着にして無自覚に、現地コミュニティの癇に障る表現を用いないように配慮するのが、最低限の倫理だろう。

日本の研究者に馴染みの薄かった言語の名称は多くが、研究の進んでいた言語での名称に偏っている。個人的感覚としては、その他諸々も勘案して、最終的には英語やロシア語や中国語などが強い。そして困ったことに、これらの言語はいずれも、母音の長短を区別するのが不得意な言語である。そして、一度定着した名称は、中々覆されてくれないのも厄介である。まぁ、頻繁に名称が替えられても、一貫して研究史を追おうとする時などの障害になってしまうが。

例えば katə́ warí とはカティ語で「カティ語」のことだが、日本語の“カティ語”は英語の Kati やロシア語の Кати /kati/ に由来している名称である。曾ては英語で Bashgali とも呼ばれていたが、これは主に用いられている地域の名称である Bashgal「バシガル谷(アフガニスタン北東部にある)」に拠っている。Bashgali や Kati の末尾の -i は、恐らくウルドゥー語やペルシア語で形容詞を派生させるための接辞 ی- /-ī/「~の」から来ているのだろう。これは他の言語にもあるため、同源の要素が多くの南アジア北部の言語名の末尾に付いている。Hindi「ヒンディー語」や、Marathi「マラーティー語」なども、Nepali「ネパール語」や Bengali「ベンガル語」などもだ。なのに何故、“*ヒンド語”や“*マラータ語”ではなく、“?*ネパーリー語”や“?*ベンガリー語”ではないのだろうか。もう既に、伝統的な和訳はしっちゃかめっちゃかである。カティ語は最近は英語で、Kata-vari などとも呼ばれるようになってきている。そうすると今度は、同じ言語についての研究を探すのに、Bashgali、Kati、Kata-vari という異なった名称を駆使して探さなければならなくなった。他にもウルドゥー語では نورستانی /nūristānī/「lit. ヌーリスタンの」、カラーシャ語ルンブール方言では čatrumá mon「lit. チャトルマ語」、コワール語では šexaní「lit. 改宗者の」と、同じものを指している筈なのに全然異なる名称になるので油断がならない。

“ブルシャスキー語”も英語由来だ。本来なら burúšaski(ブルシャスキ)と、末尾が短母音なのに、周囲にヒンディー語だのスィンディー語だのと、「イー」終わりの言語があるからか、ブルシャスキー語も多分に漏れずに伸びてしまっている。なお、末尾がロシア語の形容詞派生接尾辞 -ский /-skij/「~の、~に関する」と似ているが、偶然の一致に過ぎない。ちなみに、ドマーキ語では poršukunií、シナー語では khajunaá、ワヒー語では virčik wor である。やはり隣接している言語では、特有の他称が生まれている。これが平地発祥の国語であるウルドゥー語になると、借用語で بروشسکی /burūšaskī/ となっている。

言語名ばかりではない。民族名も、地名も、自称と他称とがある。コワール語を話すコ人は自称で kho(w) だが、カラーシャ語では patuá、カティ語では belyó、西ブルシャスキー語では melgušáaski étišu(「lit. 魔女語を話す者たち」)、東ブルシャスキー語では četraalí(「チトラール人」)などと呼ぶ。

ブルシャスキー語による bérišal「ドマ(ベリチョ)人の居住地」や、意味すら追えない híndi みたいな地名が、近年はウルドゥー語(延いてはペルシア語)による地名の مومنآباد /mōmīnābād/ や نصیرآباد /nasīrābād/ などへと変更されてきているのは、日本で自治体の合併などの理由からアイヌ語地名が消えたり、昔ながらの(災害の記憶なども含み持った)地名がキラキラした軽薄な地名に改変されたりするのと並行的であると捉えられるだろう。中央の力が、領土の隅々まで行き届いていることを知らしめでもしたいのだろうか。

固有名も言語の内である。言語を網羅的に知るには、他の言語と同一の語彙が出て来る空振りの可能性に怯えず、近場の民族や言語の名称をちゃんと取っておけるようになりたい。更に、悪口の類というのは、調査していても気分の良いものではないし、まじめに研究をしようと思えば思うほど、見逃しがちなジャンルの語彙ではないだろうか。けれども反面、蔑称を迂闊に使用してしまう危険性を避けるためには、何が蔑称であるかをしっかりと把握しておく必要がある。「おっ、あなたは虫ケラ国に生きる、ドブに落ちた野良犬語を話す腐肉臭の花の民族の方ですね、こんにちは!」と面と向かって呼び掛けたら、それは宣戦布告みたいなものであろう。

さて、2022年4月1日に、文部科学省から僕の職場(国立の博物館)へと、外務省発出のお触れが出た(外務省 2022)。曰く、日本でのウクライナ国内の地名をロシア語音からウクライナ語音に変更し、例えば“キエフ”を“キーウ”(Київ /ˈkɪjiu̯/、キイゥ)に、“チェルノブイリ”を“チョルノービリ”(Чорнобиль /ʧɔrˈnɔbelʲ/、チョルノーベリ)にすること。2月からのロシアによるウクライナへの軍事侵攻を受けての話だが、腑に落ちない。一方で、何故か“クリミア”はウクライナ語っぽく“クリム”(Крим /krɪm/)としないらしい。外務省作成らしい地名対照表で“クリミア”は「ロシア語表記」(表記とは?)だと明記されているが、ロシア語でも Крим / krɨm / であって、これは露骨に英語由来である。英語至上主義なのだろうか。そもそも、ウクライナ人でもロシア語を話す人は多いし、ウクライナにはウクライナ語以外の言語も多くある。土着言語として、クリミア・タタール語やクリムチャク語やカライム語やウルム語だってある。ウクライナ語の Крим だって、クリミア・タタール語の Qırım 由来だ。英語の Crimea もイタリア語を経由しているが、同源である。では何故、癇癪を起して「ウクライナ語発音を模倣する」となったのか。何故、ジョージアはグルジアからジョージアになり、サカルトヴェロにはならなかったのか。

ここに、教養の闕乏し、人文学を蔑ろに扱う現日本政府の、浅い限界が露呈している。

Tampa, M, I. Sarbu, C. Matei, V. Benea, and S.R. Georgescu. 2014. Brief History of Syphilis. Journal of Medicine and Life, 7(1): 4–10. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3956094/.(2022年3月24日閲覧)

外務省.2022.「報道発表 – ウクライナの首都等の呼称の変更」.外務省ウェブサイト.https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press1_000813.html.(2022年4月7日閲覧)

-

- 2022年05月10日 『世界の屋根でフィールド言語学を 5. 文法調査と媒介言語の必要性 吉岡乾(国立民族学博物館)』

-

僕は記述言語学者である。

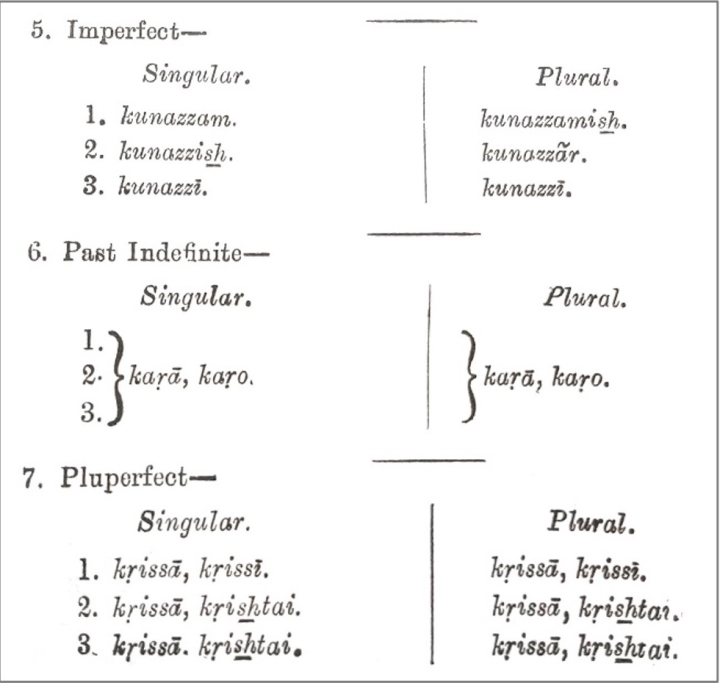

図⑤-1: 古い文法書に登場した「【X】がし た」活用表:中段“6. Past Indefinite” (Davidson 1902: 24)

図⑤-1: 古い文法書に登場した「【X】がし た」活用表:中段“6. Past Indefinite” (Davidson 1902: 24)

図⑤-2: 対格言語と能格言語、自動詞と他動詞

図⑤-2: 対格言語と能格言語、自動詞と他動詞

図⑤-3: 略号一覧

図⑤-3: 略号一覧

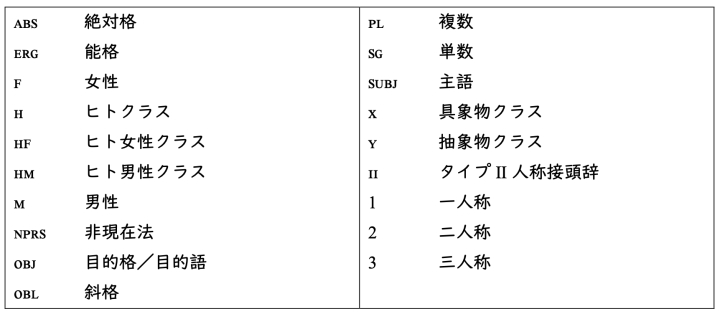

記述言語学とは、言語の実体あるがままを見抜き、そのシステムをまるっと解き明かそうとする学問である。そのためには言語データを大量に集積する必要がある。言語調査では、話者の自発的な語りを集めもするが、その言語が全く分からない状態で物語だの自分語りだのといったまとまった量の資料を相手にするのは、無理だ。熟知している言語であっても骨が折れる。

なので最初は、単語や短い文をたっぷり集めて文法を徐々に解き明かす必要がある。その時に役立つのは、媒介言語である。第1回で述べた「これは何ですか?」メソッドは、物の名称などを訊ねて単語数を増やすのには役立つが、思うような文表現を導き出すのには使えない。ここで「思うような文」といっているのは、文法の骨子をざっくり把握するのに役立つような、ポイントを絞って差分を見付けるためのシンプルなサンプル文などのことである。例えば、次の(16)なんかを見て貰ったほうが、解り易いだろう。なお、数字は人称、ꜱɢは単数、ᴘʟは複数を表している(図⑤-3参照)。つまり、1ꜱɢとは、主語が「私」だという意味だ。

(16) カラーシャ語:「【X】が来た」

【1ꜱɢ】 (a) áa 【1ᴘʟ】 (ábi) ómi

【2ꜱɢ】 (tu) áa 【2ᴘʟ】 (ábi) áali

【3ꜱɢ】 (ása) áaw 【3ᴘʟ】 (éḷi) óon

日本語には動詞の人称による一致がないので、いずれも“来た”/kita/ にしかならない(英語でも全て動詞形は came となってしまう)が、世界の屋根の言語は多くが人称一致を持っているので、こういう活用形を集めたい。そしてそれは、「これは何ですか?」という質問や、その応用では中々得難い。そこで媒介言語の出番である。

(17) ウルドゥー語:「【X】が来た」(日常的な口語の例)

【1ꜱɢ】 (mɛ̄̃) āyā 【1ᴘʟ】 (ham) āē

【2ꜱɢ】 (tum) āē 【2ᴘʟ】 (tum lōg) āē

【3ꜱɢ】 (vō) āyā 【3ᴘʟ】 (vō lōg) āē

僕がカラーシャ語を調査しているのはパキスタンで、話者たちは多くが国語であるウルドゥー語を解することから、ウルドゥー語を媒介にして、「次のウルドゥー語の例文表現をカラーシャ語に訳してくれ」として訊き出すのである。(17)が例文だ。ウルドゥー語では動詞の形式が二種類しかないが、カラーシャ語の(16)では三つの人称(1/2/3)×二つの数(ꜱɢ/ᴘʟ)の六つの可能性の内、1ꜱɢと2ꜱɢとが同形になっているので、五種類の形式が出て来ている。

実はウルドゥー語では単純過去形で人称が機能していないのである。その一方で、文法性も関与して形式が変わる。上の(17)は男性形(以降、文法的男性はᴍで示す)であり、次の(17′)が女性形となる。

(17′) ウルドゥー語:「【X】が来た」

【1ꜱɢ.ꜰ】 (mɛ̄̃) āī 【1ᴘʟ.ꜰ】 (ham) āē ~ ?āī̃

【2ꜱɢ.ꜰ】 (tum) āī̃ 【2ᴘʟ.ꜰ】 (tum lōg) āī̃

【3ꜱɢ.ꜰ】 (vō) āī 【3ᴘʟ.ꜰ】 (vō lōg) āī̃

1ꜱɢ.ꜰ(女性の「私」)の場合は、1ꜱɢ.ᴍ(男性の「私」)の場合とは異なった動詞形を用いている。同じように、1ᴘʟ以外は男女で形式が異なる。一方で、1ᴘʟ「私たち」の場合、最近は ?āī̃ という表現もし始めたが、曾ては女性ばかりの集団でも複数形では男性複数扱いにされて āē という男性形を用いていたので、ここでは疑問符付きで代替候補としている。

ウルドゥー語がそうである一方で、カラーシャ語では指示対象(語句の表している現実の対象)が男性であろうと女性であろうと、区別をしない。つまり、文法性をカラーシャ語では持っていないのである。(17)で訊こうが、(17′)で訊こうが、(16)が答えとして返って来る。

もう少し、別の言語の例も見てみよう。そうすることで、言語によって動詞の活用のトリガー(引き金)となる文法要素が異なる、という点が窺えてくるだろう。(18)は東ブルシャスキー語の例である。第1回で紹介した通り、この言語には四つの名詞クラス(ヒト男性:ʜᴍ、ヒト女性:ʜꜰ(複数では性差が消えて、ヒト:ʜ)、具象物:x、抽象物:ʏ)があり、ウルドゥー語の文法性と同様に動詞の一致に関わっているので、語形はその分多くなっている。

(18) 東ブルシャスキー語:「【X】が来た」

【1ꜱɢ】 (je) dáayam 【1ᴘʟ】 (mi) diméeman

【2ꜱɢ】 (un) dukóom 【2ᴘʟ】 (ma) damáaman

【3ꜱɢ.ʜᴍ】 (in) díimi 【3ᴘʟ.ʜ】 (u) dúuman

【3ꜱɢ.ʜꜰ】 (in) dumóomo (同上)

【3ꜱɢ.x】 (es) díimi 【3ᴘʟ.x】 (ec) dúumien

【3ꜱɢ.ʏ】 (et) díimi 【3ᴘʟ.ʏ】 (ek) díimi

ドマーキ語は男性・女性の文法性を持つが、三人称でしか利いてこない言語である。それでも、「来た」表現がウルドゥー語で合計四種類しかなかったのよりも、語形数は多い。

(19) ドマーキ語:「【X】が来た」

【1ꜱɢ】 (u) aíis 【1ᴘʟ】 (amé) aayóom

【2ꜱɢ】 (tu) aayáay 【2ᴘʟ】 (tumé) aayóot

【3ꜱɢ.ᴍ】 (aṣéy) aayá 【3ᴘʟ】 (aṣéŋ) aayé

【3ꜱɢ.ꜰ】 (aṣáay) aíi (同上)

対して、(20)のカティ語なんかは、人称×文法性×数で、これほどにも活用形の数が増える。複数形では男女差が中和する。

(20) カティ語:「【X】が来た」

【1ꜱɢ.ᴍ】 (wuc) áyosum 【1ᴘʟ】 (imó) áyosəmiš

【1ꜱɢ.ꜰ】 (wuc) áyisum (同上)

【2ꜱɢ.ᴍ】 (tyu) áyoši 【2ᴘʟ】 (šo) áyosə̃ə̃

【2ꜱɢ.ꜰ】 (tyu) áyiši (同上)

【3ꜱɢ.ᴍ】 (ikí) áyo 【3ᴘʟ】 (amkí) áya

【3ꜱɢ.ꜰ】 (ikí) áyi (同上)

このように、言語ごとに何に敏感かが異なっているので、無駄も覚悟で、ちょっとずつ変数を違えて似た文を取り集め、各言語のシステムを理解していくこととなる。研究では、「差がある」という情報も大切だが、「差がない」という情報だって大切なのだ。

これは文法の初歩の初歩辺りの話であり、つまりその言語をまだ全然話せないような段階の話であるため、媒介言語に頼るのが最も効率の良い手法であると言っても過言ではない。動詞周りでは、他にもテンス(時制)・アスペクト(相)・ムード(法)などといったところも探り進めたいが、このような調査は協力者の根気を試し、精神力をゴリゴリ削っていくので、大抵は、敢えて間延びしたスケジューリングで進めていく必要がある。色々な種類の訊き出しを織り交ぜつつ、総合的に進めていくのが良いだろう。

どういう視点が必要かと言えば、想定し得るありとあらゆるパターンを確認する覚悟がまずもって求められる。そこでその可能性の幅を推定するには、通言語的なパターン、即ち、世界中の言語全般に確認されるパターンにどういうものがあるかを知るのが最も手っ取り早い。たった一つの言語を知るために全ての言語を知れ、というのは本末顚倒な感も拭えないが、大まかに把握するだけで十分な武器になってくれる。そしてそういった全ての言語に確認されるパターンを考察し、知識を蓄積している(言語)類型論【(linguistic) typology】というジャンルもあるので、そちらの学識をざっと眺めるところから始めるのが良い。

そうすると、例えば(20)の後に、次の(21)みたいな活用形が取れてしまった場合にも、見当が付くのだ。

(21) カティ語:「【X】がした」

【1ꜱɢ.ᴍ】 (íi) kə̣yó 【1ᴘʟ】 (imó) kə̣yó

【1ꜱɢ.ꜰ】 (íi) kə̣yó (同上)

【2ꜱɢ.ᴍ】 (tu) kə̣yó 【2ᴘʟ】 (šo) kə̣yó

【2ꜱɢ.ꜰ】 (tu) kə̣yó (同上)

【3ꜱɢ.ᴍ】 (ikí) kə̣yó 【3ᴘʟ】 (amkyó) kə̣yó

【3ꜱɢ.ꜰ】 (ikí) kə̣yó (同上)

全部同じ形じゃん――と思われた方、大丈夫、それで正解。では、何故(20)では九つの変化形があったのに、(21)では単一の形式しか出て来ていないのか。何がその違いを生んでいるのか。言語学を学んだことのある人なら一瞬で分かるけれど、そうでなければピンとこないかも知れない。これは後から見付けたのだが、120年前の文法スケッチでもその困惑が読み取れる(図⑤-1)。これは正直、かなり無意味な活用表である。

ヒントとなるのは、(20, 21)で括弧書きで書いた部分だ。これは「私」とか「あなた」とかの代名詞なのだが、見比べてみると(20)と(21)とで何ヶ所か、異なっていることが分かると思う。説明をしそびれたけれど、括弧書きなのは、必ずしも明言する必要がない表現、という意味である。英語と異なり、世界の屋根の言語は全て、日本語と同様、文脈上判別できる範囲内で、自由に語句を省略できる。つまり、わざわざ毎度毎回“私はパンを食べた”などと言う必要はなく、状況的に文意がちゃんと伝えられるならば“食べた”とだけ言っても良い、ということだ。

何故、代名詞の形が違っているのだろう。“私が来た”と“私がした”とで、I came と I did it とで、“私”や I は変わっていないのに。

これは、日本語や英語や、日本で名が知られているようなその他の言語の多くが、いずれも類型的に対格言語【accusative language】であり、強く共通した特徴を示しているために、恰も世の中の全ての言語がそうであるかのように思われてしまうポイントである。けれども、対格言語と対立する類型として、能格言語【ergative lg.】というタイプの言語も実際にはそこそこあって、カティ語を含め、僕が研究対象としている言語の過半がそちらに属しているために、このピンと来づらい(20, 21)みたいな非対称性に戸惑うこととなるのだ。

では、対格言語と能格言語とはどう違うのか。図⑤-2を見て欲しい。注目するのは、述語が自動詞であるか他動詞であるかと、主語や目的語の形式がどうであるかとである。主語や目的語だとか、持ち主だとか場所だとか、名詞類は文中での立ち位置をはっきりさせるために、言語ごとに決まったルールで、姿形を変えたり、文中での決められた位置に置かれたりする。そういった、名詞類の文中での働きを表す工夫(特に、形式の上で示されるもの)を、格【case】と言う。図⑤-2では、自動詞文の主語をS(Subject「主語」)、他動詞文の主語をA(Agent「動作主」)、目的語をO(Object「目的語」)として示している。

現代共通日本語は対格言語であり、左の図に相当する。対格言語では、述語のタイプが何であっても、主語S・Aが主格【nominative case】(日本語なら“が”/ga/)、目的語Oが対格【accusative c.】(同じく“を”/o/)で標示される。なので、自動詞文“猫が走る”/nékoga hasíru/ と、他動詞文“猫が犬を引っ搔く”/nékoga inúo hikkáku/ とで、どちらも主語S・Aは“猫が”/nékoga/、そして後者だけにある目的語Oは“犬を”/inúo/ となっている。

英語も対格言語なので、the cat runs「猫が走る」と the cat scratches the dog「猫が犬を引っ搔く」とで、主語 the cat「猫が」(S・A)は述語の前に置かれていて、目的語 the dog「犬を」(O)だけが述語の後ろに位置している。言ってみれば、述語の前が主格位置、後ろが対格位置である。

一方で、図の右手、能格言語は、異なるルールで格を示す。こちらは単純に主語か目的語かで区別するのではなく、自動詞文主語Sと目的語Oとが同じ格で、他動詞文主語Aだけが別の格で表される。

仮に、日本語とよく似た語彙を持つ能格言語を想像してみると、「猫が走る」は“猫ぴ走る”/nékopi hasíru/、「猫が犬を引っ搔く」は“猫す犬ぴ引っ搔く”/nékosu inúpi hikkáku/ のようになる。つまり、S・Oが“ぴ”/pi/ で標示され、Aが“す”/su/ で標示されているのだ。そしてこの前者の働きをする格を絶対格【absolutive c.】、後者を能格【ergative c.】と呼ぶのである。

実際の能格言語で、能格の出現を確認しよう。(22)がウルドゥー語の例、(23)が東ブルシャスキー語フンザ方言の例である。主語の形に注目されたい(それ以外は今回の話とは必ずしもマッチしない)。

(22) ウルドゥー語

a. billī dɔ̄ṛī

猫 走った.ꜱɢ.ꜰ

「猫が走った」

b. billī nē kuttē kō khuračā

猫 ᴇʀɢ 犬.ᴏʙʟ=ᴏʙᴊ 引っ搔いた.ꜱɢ.ᴍ

「猫が犬を引っ搔いた」

(23) 東ブルシャスキー語フンザ方言

a. buš gáarcimi

猫 走った.3ꜱɢ.x

「猫が走った」

b. búše je ɣaj̣ám átimi

猫.ᴇʀɢ 私 引っ搔き した.3ꜱɢ.x.ꜱᴜʙᴊ/1ꜱɢ.ᴏʙᴊ

「猫が私を引っ搔いた」

(22, 23)のどちらでも、他動詞文(22b, 23b)で主語の「猫」に、自動詞文(22a, 23a)にはなかった要素がくっ付いている。nē とか、e とかだ。こいつらが、これらの言語での能格標識であり、他動詞文で主語が能格になっているのだということがこいつらによって示されている。能格言語である。

ちなみに、S・A・Oの中での出番が少ないほうの格の名前で代表させて、対格言語とか能格言語とかという名称になっている(「主格言語」や「絶対格言語」という用語はない)ので、留意されたい。

というわけで、述語が自動詞の(20)で (wuc) áyosum「私が来る」の wuc「私が」が絶対格だったのに対し、他動詞の(21)の (íi) kə̣yó「私がする」の íi「私が」は能格になっているのであった。そこから、(20, 21)の動詞活用の違いは、一旦、動詞の自他に由来しているのだと考えられる。

ところで、能格言語でも、実は(22)ウルドゥー語と(23)東ブルシャスキー語とで、振る舞いが異なっている箇所もあった。先程は(わざとらしく)話を逸らしたのだが、今度はそこに着目したい。再び(22, 23)を示すが、実例の下に付けている簡易解説(グロス)を、もう少し詳細にしよう。

(22′) ウルドゥー語

a. billī dɔ̄ṛī

billī dɔ̄ṛ-ī

猫(ꜰ) 走る-ꜱɢ.ꜰ

「猫が走った」

b. billī nē kuttē kō khuračā

billī=nē kuttē=kō khurač-ā

猫(ꜰ)=ᴇʀɢ 犬.ᴏʙʟ=ᴏʙᴊ 引っ搔く-ꜱɢ.ᴍ

「猫が犬を引っ搔いた」

(23′) 東ブルシャスキー語フンザ方言

a. buš gáarcimi

buš-Ø gáarc-m-i

猫(x)-ᴀʙꜱ 走る-ɴᴘʀꜱ-3ꜱɢ.x

「猫が走った」

b. búše je ɣaj̣ám átimi

búš-e jé-Ø ɣaj̣ám a-̇t-m-i

猫(x)-ᴇʀɢ 私-ᴀʙꜱ 引っ搔き 1ꜱɢ:ɪɪ-する-ɴᴘʀꜱ-3ꜱɢ.x

「猫が私を引っ搔いた」

東ブルシャスキー語では、(23′a, b)の双方で、動詞の末尾に三人称単数具象物クラスの標識が付いており、これは、主語(「猫」)と一致して活用しているのである。その一方で、ウルドゥー語は(22′a)では主語(「猫」;女性名詞)と一致した女性単数形の述語を用いているのに、(22′b)では男性単数形になっている。どういう違いかと言えば、ブルシャスキー語は主語の格が何であっても、述語が主語と一致する一方で、ウルドゥー語の述語は、必ずしも主語に一致するわけではなく、絶対格になっている名詞に呼応する(絶対格の名詞がなかったら、自動的に男性単数形になる)のである。例えば(24)では、目的語が絶対格になっているので、目的語「何冊もの本」に一致しているのが見て取れる。

(24) ウルドゥー語

billī nē kitābē̃ tōṛī̃

billī=nē kitāb-ē̃ tōṛ-ī̃

猫=ᴇʀɢ 本(ꜰ)-ᴘʟ 壊す-ᴘʟ.ꜰ

「猫が何冊もの本を破いた」

さて、翻ってカティ語の(20, 21)を見直して欲しい。どうにも、(21)で並んでいる形式 kə̣yó は、(20)の三人称単数男性形 áyo に語末が似ていないだろうか。そこで、(調査途中なので「する」では網羅的に取れていないから、代わりに)次の(25)の文の動詞変化形を見て欲しい。

(25) カティ語

a. iné ũ óškịssum 「彼が私(男)を見ていた」

b. iné ũ óškrịssum 「彼が私(女)を見ていた」

c. iné tu óškịssiš 「彼が君(男)を見ていた」

d. iné tu óškrịssiš 「彼が君(女)を見ていた」

目的語に合わせて「彼が【X】を見ていた」という動詞が語形を変えているのが分かる。つまり、(21)は、「【X】がそれ(3ꜱɢ.ᴍ)をした」という文の【X】ばかりを変えていて、結果として動詞が一致する対象が全部同じだったから、同じ語形ばっかりになってしまっていたのである。

こうやって細かなことを確認していくには、対象言語にかなり習熟するか、それ以前の段階では媒介言語に頼る必要がある。但し、媒介言語には悪影響も付きまとう。今回は長くなってしまったことだし、それに関してはいずれ、第10回くらいで触れようと思う。

Davidson, J. 1902. Notes on the Bashgalī (Kāfir) Language. Calcutta: Asiatic Society.

-

- 2022年05月03日 『世界の屋根でフィールド言語学を 4. 「河岸、鐙、引っ掛け棒」 吉岡乾(国立民族学博物館)』

-

僕は博士である。

別に、幼少期から研究者になりたかったわけではなく、何とはなしに時々で進路を選択した結果、大学院の博士後期課程を無事に終了するに至った、という感じで博士号を得た。まぁ、そんなことは良いですかね。とにかく、何だか何年も研究していたし、これからも研究して行くんだろうなぁ、みたいにその頃の僕は感じていたのであった。少なくとも、勉強と研究の意味の違いくらいは肌感覚で分かった気がしている。

意味と言えば、前回の話で、カティ語で“カタ”とカナ書きできそうだけど実は音が違う単語を紹介したのを憶えているだろうか。あれらは、日本語話者にとっては聞き分けるのが難しいかも知れないけれども、実際には異なった音でなされている表現であった。それとは別に、何語でも良いのだが、同音異義語【homophone】と言われる複数単語の組み合わせがあるのを、多くの人はどこかで見聞きして知っているだろう。日本語では特に漢語で多く、“投資”と“透視”と“凍死”などは、いずれも発音が /tōsi/ で同音だが、意味は全て異なっている、つまり異義である。こういうのを互いに同音異義語と言う。

「同音」という部分は、そんなに迷うところではないだろう。例えばこれが、“闘志”や“当市”となると、/tṓsi/ であって、先の三つとはアクセントが異なっているので、同音だとは言えない(これら二つの間は同音異義関係である)。“橋”と“端”と“箸”も、(10)にあるように、現代共通日本語ではどう見ても同音異義語ではない。これらを同音異義語だと述べている記述があったら、直ちに手放すのが吉である。

(10) 現代共通日本語の“ハシ”

a. 橋 /ha.sí/ LH ☞ 橋が /ha.sí.ga/ LHL

b. 端 /ha.si/ LH ☞ 端が /ha.si.ga/ LHH

c. 箸 /há.si/ HL ☞ 箸が /há.si.ga/ HLL

(音節区切りを . 、低い音節をL、高い音節をH、アクセント位置を ˊ で表している)

借用語で、元の言語では区別していた音が区別されなくなっても同音異義語になる。日本語の“フリー”/furī́/ は、元になっている英語の free /fɹiː/「自由な」(フリースタイル=自由型)と flea /fliː/「蚤」(フリーマーケット=蚤の市)とのどちらも指すので、綴り上も変わらない同音異義語である。

さて、では一方で、「異義」の側面はどうだろうか。単純な話だよ、違うもんは違うんだから、とはいかない。何故なら、音声や手型などといった姿形のあるものと異なり、意味というのは形而上のものだからだ。

例えば、《蝶》と《蛾》とが意味的に同じか異なるかと言われたら、凡そほとんどの人が異なると答えるだろう。では、《language》と《word》とはどうだろうか。やっぱり別物だよ、と言いたいが、日本語ではどちらも“言葉”と呼び表わすことができる。日本語やブルシャスキー語を指して「この言葉の話者は~」と話すこともできるし、例(10)の三単語を持ち出して「これらの言葉は音が異なっている」などと言うこともできる。だから、“言葉”という単語には、《language》と《word》との異なる意味を指し示す、同音異義の複数の語があるのだ――と言われて、納得できるだろうか。《language》と《word》とは、どちらもヒトの言語能力と関連性のある概念であり、どこか地続きな感じがしないだろうか。だとすると、その両方の概念を含んだ大きな(広い)意味を“言葉”が指していて、たまたま英語ではそれらを language と word という別々の語で示しているだけに過ぎない、とも考えられる。そうだとしたら、単に指し示している意味範囲の広さの違いでしかないのだから、“言葉”は単一の単語であり、同音異義語として“言葉₁”「言語、language」と“言葉₂”「単語、word」とがあるわけではない、という話になるだろう。

さて、アイヌ語で heporap「蝶、蛾」という単語がある。《蝶》と《蛾》とは意味的に同じだろうか、異なるだろうか。別に、アイヌ語が「未開人」の言語だから区別ができない、というバカげた発想のバカげた話ではないということは、日本人が憧れて已まずに最近はマンション名やらオシャレアイテムの名称やらに盲信的に引っ張りダコにしているフランス語様でも、《蛾》のことを papillon de muit「夜の蝶」と呼び、つまり《蝶》であると考えている例を引けば、分かってくれるかも知れない(が、それで納得されるのは差別意識が芬々としていて腹立たしいので、悔い改めて欲しい)。

では、(11)はどうだろう。

(11) 東ブルシャスキー語

a. khaỵ 「河岸、鐙、引っ掛け棒」

b. diáarc- 「雨が降る、発疹する」

これらは全く同じ発音でありながら、少なくとも概念的に別々である二つ三つの意味を持っている。けれども、《言語》・《単語》や、《蝶》・《蛾》の例のように、関連性がありそうに見える概念同士だったら、「大きい意味」みたいな把握の仕方が可能でもある。さて、(11a)の名詞 khaỵ や、(11b)の自動詞 diáarc- が表している意味は、互いに関連性を持っているだろうか。意味同士の関連性とは、どうやって発見、または発明、できるのだろうか。

意味は取り止めがなく、摑みどころもなく、こじつければ幾らでもこじつけられそうであり、研究をするとなったら客観性を保つのが難しいものである。言語研究の世界では、意味論【semantics】というジャンルがあって、言語の示す意味について様々に研究をするのであるが、そのあたかも雲を摑まんとするがごとき心許なさから、意味の考究を極力避けようとする人があるのも、不思議ではない。翻って、意味論を定量的に分析しようとして四苦八苦されると、(少なくとも傍目には)取っ付き易さが急速に犠牲になっていく嫌いがあって、別の意味で煙たがられそうである。つまりはやっぱり、扱い難くて困ったな、という話だ。

例えば様々な言語の話者に対して、ある概念から連想で別の概念を導き出していくゲームか何かを行い、同じ概念(例えば《蝶》)から一定確率以上で共通して出現する概念(例えば《蛾》)があったら、そこに言語を越えた関連性があるのだと認めることが可能かもしれない。いや、だけど、それでは上位概念を通じて群の顕著な要素への連関(《ハクビシン》⇒《哺乳類》⇒《ヒト》)だとか、対義的関係性(《白い》⇒《黒い》)だとかといった、類義ではない連想も起こりそうだし、やはり無理だろうか。悩ましい。

かくいった諸々を勘案すると、記述の少ない言語の研究をガンガンに進めたいという背景がある場合に、形のない意味などといったものにかかずらっていては、二進も三進も行かなくなって当初の目標を諦めざるを得なくなってしまいそうである。これが、少数言語や研究の遅れている言語での意味論研究が多くない理由かも知れない。それよりは、形のあるところから当たりたい。偶発的な符合を除き、「形式が違えば意味が違う」のだから(参照:Bolinger 1968, 1977)。

単語ばかり見たが、語の意味だって文の意味だって言語の意味の話なんだから同じことである。そうすると、同じような意味を表しているっぽいのに使い分けがされている文表現も、「違う筈である」と思ってちゃんと調べようという気になる。これまた雑な言語論を打ち立てたがる人々は、次の(12)の二文を、錆び付いたアンテナで受け止めて「同じ意味である」などと宣って已まない。

(12) 日本語

a. 猫が 犬を 追い駆けている。

b. 猫に 犬が 追い駆けられている。

要するに能動文と受動文というものであるが、わざわざ別の言いかたをしているんだから、同じ意味であるわけがない。指し示している出来事や対象物などが同じであるからといって、表している意味が同じであるなどとは言えない。どこかに能力的に不十分で疎まれている府知事が居たとして、面と向かって彼を苗字で「○○氏」と呼ぶのと「そこにいる無能の府知事さん」と呼ぶのとで、意味は同じだろうか。意味が同じなのだったら、どちらで呼ばれても当該の人は同じ反応を返す筈である。違った反応をしたら、それは何故だろうか。言語表現が含み持ったメッセージ、即ち意味が、異なるからではないか。

さて、けれども受動態(やそれに類する工夫)を持たない言語では、特段の便宜を図らない限り、(12)の日本語文をどちらも同じように訳すだろう。例えばブルシャスキー語には受動がないので、先の二文(12a, b)を丁寧に訳そうとしたら、順にそれぞれ次の(12′a, b)のようになる。

(12′) 東ブルシャスキー語フンザ方言

a. buš húkce táčibí. 「猫が 犬を 追っている。」

b. buš húkce táčibí. 「猫が 犬を 追っている。」

何度何回その目を擦って見詰めても、差はないので悪しからず。(12′a, b)の双方で、語順も、文末の述語の形式も同一である。日本語の“蝶”と“蛾”とがアイヌ語で heporap となったのと同じ話である。日本語でも英語でもウルドゥー語でも区別できる(12)の二表現が区別できないブルシャスキー語は、「未開の未熟な」言語なのだろうか。何度も口を酸っぱくして言うが、そういう話ではない。言語は全て同じだけ成熟している。

(13) 東ブルシャスキー語フンザ方言

a. je ḍáakṭar manáabáa 「私は博士になった」

jé-Ø ḍáakṭar man-a+bá-a-Ø

私-ᴀʙꜱ 博士 なる-1ꜱɢ+ᴄᴏᴘ-1ꜱɢ-ᴘʀꜱ

b. je ḍáakṭar amánabáa 「私は博士になった」

jé-Ø ḍáakṭar a-man-a+bá-a-Ø

私-ᴀʙꜱ 博士 1ꜱɢ:ɪ-なる-1ꜱɢ+ᴄᴏᴘ-1ꜱɢ-ᴘʀꜱ

例文(13)の二文は、どちらも《私は博士になった》という意味を持っている。日本語で訳しても英語で訳してもウルドゥー語で訳しても差を示さないが、ブルシャスキー語ではこれらはちゃんと異なった意味を持っている。

カラーシャ語でも、日本語や英語やヒンディー語なんかではすんなり表現できない意味区別を持っていて、(14)のように別々に言える。

(14) カラーシャ語

a. a ḍakthár háwis 「私は博士になった」

á ḍakthár háw-is

私 博士 なる:ᴘꜱᴛ-ᴘꜱᴛ.1ꜱɢ

b. a ḍakthár húḷa him 「私は博士になった」

á ḍáakṭar h-úḷa h-im

私 博士 なる-ɪɴᴅɪʀ なる-ᴘʀꜱ.1ꜱɢ

この(14b)のような表現はブルシャスキー語でも直訳できないし、(13b)みたいな表現もカラーシャ語では直訳できない。

ではこれら(13b)や(14b)は、(13a)や(14b)とどう違っているのだろうか。

思ったよりも話がだらだらと長くなってしまったので、さっさと結論を述べてしまうが、ブルシャスキー語の(13)の違いは、(13a)が私が意図的に、自らの意志で望んで「博士になった」ことを表している一方で、(13b)は意図せずに、意志とは別の力が働いて「博士になった」ことを表しているのである。そしてそれとは異なり、(14)のカラーシャ語の表現の差は、(14a)が自分が「博士になった」ことを体験し、ちゃんと認識しているのとは異なって、(14b)は「博士になった」ことを自分自身がまだ自分の理解として、実感を伴って認識しておらず、確信度が低いことを示していたのであった。

では、日本語の“私は博士になった”という表現は、それぞれのa.なのか、b.なのか。これは、今度はどちらでもない、ということになる。ブルシャスキー語の場合は意図性の有無、カラーシャ語の場合は確信度の高低を必ず含意させた表現しかできず、日本語のそれのように中立的な表現ができない。日本語の“言葉”という単語を、英語で的確に一語で翻訳することができないのと同じである。

そもそも、「形式によって指し示される概念の区分のありよう、即ち差異性のみが有意義であり、それは言語ごとに独特なものとなっている」と、ド・ソシュールが講義で述べていたように(参照:ド・ソシュール 2007 など)、言語ごとに世界の区切りかたは異なっている。少し大きめの、別言語との対応を示した辞書を見てみると、多くの単語に関して候補が複数挙げられているだろう。それは、言語ごとに線引きが違っているから、一対一で単語を置き換えれば事が済むようなシステムではないからである。

翻訳とは、即ち、摺り寄せでしかない。形が違えば意味は違うのだから。僅かでも大元の表現から離れた瞬間に、それはもうどんなに足搔いても「近似」でしかないのだ。

最後にクイズを残そう。次の(15)はブルシャスキー語の表現である。

(15) 東ブルシャスキー語フンザ方言

úne gušákičiŋe gírkičo jóṭišo bié

ún-e gu-šak-ičiŋ-e gírkis-čo-Ø jóṭ-išo b-ié-Ø

君-ɢᴇɴ 2ꜱɢ:ɪ-腕-ᴘʟ-ɢᴇɴ 鼠-ᴘʟ-ᴀʙꜱ 小さい-ᴘʟ.x ᴄᴏᴘ-3ᴘʟ.x-ᴘʀꜱ

「お前の両腕の『ネズミ』達は小さい」

この gírkis「ネズミ」は何を表しているだろうか。正解できる人が多ければ、これは多義的に見えた単一語であって、同音異義語だとは言えなさそうである。

Bolinger, D. 1968. Entailment and the Meaning of Structures. Glossa 2(2): 119–127.

Bolinger, D. 1977. Meaning and Form. New York: Longman.(【和訳版】ボリンジャー,D.1981.『意味と形』,中右実(訳).東京:こびあん書房.)

ド・ソシュール,フェルディナン.2007.『ソシュール 一般言語学講義:コンスタンタンのノート』,影浦峡・田中久美子(訳).東京:東京大学出版会.

-

- 2022年04月26日 『世界の屋根でフィールド言語学を 3. 「カタ人、木材、牛の餌」 吉岡乾(国立民族学博物館)』

-

僕は現代共通日本語話者である。

生まれ育ったのも千葉県の東京に近い湾岸地域のベッドタウンで、生まれ時からTVもラジオもあったので、方言らしい方言も持たず、ちょっとクセを持ちつつもNHKアナウンサーが用いるような現代共通日本語を第一言語として身に着けたと思っている。

そうするとどうなるかと言えば、つまり、現代共通日本語にない音の聞き分けが苦手になるのである。たびたび諸人が訴える、英語を学習した際にLとRとの聞き分けができない、というアレだ。もっと言えば母音も“ア・イ・ウ・エ・オ”の五母音以外はやめてくれといった感じだし、th [θ, ð] の発音もできなければ、sh [ʃ] だってシャ行音 [ɕ] にしてしまう、本当に聞き分けのない困ったヤツである。

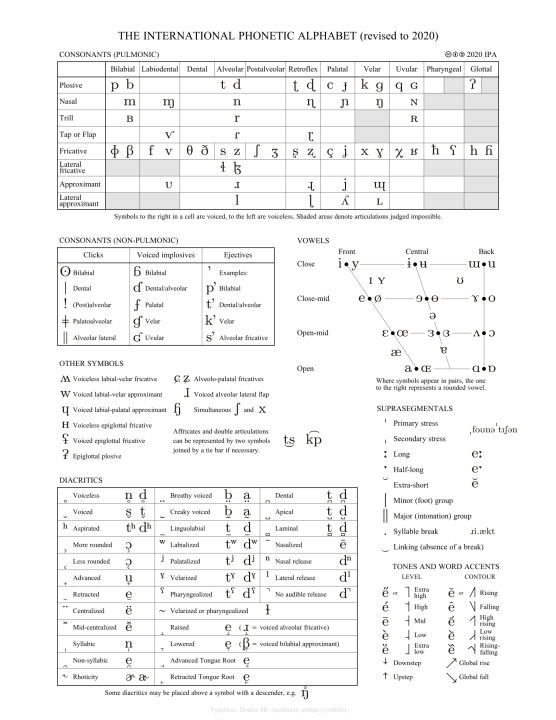

幸か不幸か、大学で音声トレーニングというのを受けたので、世界中の音声言語音を書き分けることのできる記号体系である国際音声字母【International Phonetic Alphabet】(以下、IPA)(図③-1)を、それぞれの文字と発音に関して学び、IPAで書かれた文字列であればモタモタしつつもちゃんと発音できるようになっている。だけど、発音できるのと聞いて区別できるのとは別だ。しかも、日常会話の、手加減なしのスピードで、他の音の中に紛れ込む個々の音について聞き取って分別しようというのは、容易くできる業ではない。僕には無理だ。

あまりにも耳慣れない音に関しては、却って耳コピして真似ることで、難局を乗り越えることだって可能である。例えば入破音【implosive】などは、日本語にない発音ではあるけれど、入破音の存在を知っていさえすれば聞いて区別ができるだろう。ちなみに入破音とは、①口のどこかを完全に閉鎖しつつ、②声門(頸の喉仏のところにある弁のような器官)を完全に閉じ、③閉じた状態の声門を下方向へ下げることで口腔内の気圧を下げてから、④口の閉鎖を開くことで体内に向かって発生する気流を用いて調音する子音である。基本的に入破音には閉鎖の位置(①=④)によって [ɓ, ɗ, ᶑ, ʄ, ɠ, ʛ] の六種類があり、普通に肺気流を用いる [b, d, ɖ, ɟ, ɡ, ɢ] と比べて、くぐもった感じの強い音が出る。(なお、③で声門を上に動かすと、内圧が上昇して気流は外に向かい、放出音【ejective】という音になる。)

[ba] と [ɓa] とは、耳に全然異なる。入破音は日本語で聞く機会すらない音だし。それよりも、息漏れを伴わないか伴うかの違いである [ba] と [bʰa] とのほうが、これだって日本でほぼ聞かない音だけど、差が小さくて気付き難い。日本語で“バ”を [ba] ではなく [bʰa] で発音する人があっても、聞き流してしまうと思う。それは“ラ”を [ra] と発音しても [la] と発音しても、下を一回だけ弾いて [ɾa] と発音しても、はたまた舌をどこにも付けずに [ɹa] と発音したって、“ラ”だなと認識してしまうのと同じで、それ故に、意識を高めないと聞き分けることができないのである。能力次第では、意識したところで聞き分けられないけれども。

主にアフガニスタン北東部でカティ語を話している民族は、その名もカタ人と言う。カティ語で“カタ”(尻上がり)だ。だけどカティ語では他に、梁や桁のような木材も“カタ”(尻上がり)だし、牛の餌にするトウモロコシの芯のことも“カタ”(尻上がり)と言う。ではこれらは同音異義語だろうか。答えはノーだ。

(7) カティ語のややこしい発音の単語(括弧内は普段の簡易表記)

[katə́] (katə́) 「カタ人」

[katʰə́] (kathə́) 「牛の餌」

[kaʈə́] (kaṭə́) 「木材(梁・桁)」

例(7)にこれらの単語の発音をIPAで書いた。こう書けば一目瞭然で別の単語だと分かる。“タ”の子音が、違っているのだ。「カタ人」では、日本語の“タ”に近い発音であるが、「牛の餌」では、それに息漏れを伴っていて、「木材」だと舌先を反らして発音している、ということである。そして、音が日本語耳では区別できないくらい似ているからと言って、意味が似たりすることはない。言語によっては“子”/ko/ と“碁”/go/ とが区別できないが、それらも音以外は別に似ていないだろう。それと同じである。

他にカティ語は [ʈʰ] の区別もするし、“ア”に近い音は [ə] だけではなく [a] もある。後者のほうが日本語の“ア”に近く、前者は下から完全に力を抜いて「あー」と言ったような母音である。なので、“タ”とカナ書きできそうな音が、四つの子音と二つの母音との組み合わせで、八つあるということになる。

語学書などで発音をカナ書きで近似させ、初期の導入に便宜を図ることが間々ある。だがそれを頑なに是としない人も居るのは、カナ書きの問題点がこういうところにあるからであるだろう。IPAと違って、カナは不便が多い。それはカナの特性に起因しており、つまりカナが日本語の音韻体系に合わせて発達した文字体系だからである。日本語にない音の表記、日本語でしない音の区別の書き分け、日本語にない音節構造(促音・撥音以外で終わる閉音節や、子音連続)の表現に、カナ書きは苦慮するのだ。だからって、初学者にマイナスばかりでもないと思うので、僕はカナ書き否定論者にはならない。もちろん、語学をやる上で正しい発音を身に着けることは大切だが、習い始めから完璧を目指しては一歩も進めなくなってしまう。「何となく」の発音を伝える限りでは、カナ書きも大変有用だよ。そう邪慳にしないで。

そもそもこういった、聞き分け難い音問題が生じるのは、フィールド調査で対象になるような多くの言語が無文字言語であることとも関わっている。広く通用する文字のある言語であれば、調査協力者に言語表現を発音して貰いつつ、同時に書いて貰えれば、耳が悪くても字面で音の異同が判定できるのだから。

(8) ウルドゥー語のややこしい発音の単語(括弧内は普段の簡易表記)

[saˑt] (sāt) سات 「七」

[saˑtʰ] (sāth) ساتھ 「共に」

[saˑʈ] (sāṭ) ساٹ 「ペチコート」

[sãˑʈ] (sā˜ṭ) ساںٹ 「結合部」

[saˑʈʰ] (sāṭh) ساٹھ 「六〇」

例えば有文字言語であるウルドゥー語。例(8)に挙げたのは、カナ書きで“サート”となりそうな単語であるが、書き文字を見れば全部ちゃんと区別されているので、安心である。共に数詞の「七」と「六〇」とがこんなにも似た発音なのは、文脈的にも判断しづらくて、初学者泣かせ甚だしい。

けれども多くの言語には文字がない。文字化・普及の努力をしている言語もあるが、僕が調査をしている言語群は、基本的には無文字言語であると言えて、つまり、調査時に話者らに「その表現をこちらに書いてくれ」と頼むことができないのである。

いや、実際にはどうにか書いて貰うことは可能であるが、一貫性のない表記になってしまうこと請け合いで、僕が聞き分けられなくて困っているような音を、全部同じに書いてしまったり、書くたびに綴りが変わってしまったりするだろう。なぜならばパキスタンの公用語である英語のラテン文字(A-B-C)や、国語であるウルドゥー語のウルドゥー文字(ا-ب-پ)で「カナ書き」することはできても、地元言語を書くに当たって、そこにお決まりのルール、つまり「書記法」がないからである。

日本語で英単語 tree /tɹiː/「木」を借用して“ツリー”と書きつつ、try /tɹaɪ/「試み」を借用したら“ツライ”ではなく“トライ”と書くのも、例えば [tra] をカナで“ツラ”とするか“トラ”とするかのルールがなくて、ブレているからだ。cat /kæt/「ネコ」が“キャット”なら、rat /ɹæt/「クマネズミ、ドブネズミ」だって“*リャット”になって欲しいのに、実際には“ラット”だ。そしてネコは“#カット”ではない(「#」は、期待されている意味――ここでは「ネコ」――とは別の意味が現出する表現)。

そこで、フィールド調査では、それぞれの言語でどういった音を使い分けているかを知り、それぞれの音に関しての自分なりの表記法を考えて書き留めていく技術が必要となる。とは言えそれは、こう一文で書き表せられるような簡単な話ではなく、書き留めつつその言語の音韻システムへの理解を進め、理解が進むと書きかたを改良せねばならない、という背反する要請の板挟みがそこにはある。困るのは、途中まで区別していなかった音声を区別する必要性が生じた場合で、それらの音を含むそれまでの記録が、言ってしまえば水泡に帰すこととなるのである。

それこそ、IPAが、どの音声言語のどんな音であっても一意に書き表すことのできる文字体系だという触れ込みの文字セットなので、それを使えば良いじゃん、と考えることもできる。だが、今度はデータ整理や手書きメモ、コンピュータへの入力に際しての利便性という側面も考慮したくて、少なくとも僕はIPAをベストだとは感じなかった。「書ける」のと、「書き易い」のとは軌を一にしない理念である。そもそも、強く意識しないと聞き分けられない音がありながら、常に全意識を音の聞き分けに集中させるわけにもいかない(音韻以外にも意識を向ける必要が当然ある)。フィールド調査では基本的に机の上で丁寧に書くわけでもないから、手書きである以上は、走り書きをしても判別し易い、字面上の差の大きさが欲しい。一方で、自分よりも先達の研究者たちの表記法とも、できるだけ似せたい(同一にできるならそうしたいが、既に研究者ごとに様々だったりする)。そういった諸々の動機を勘案して、僕はラテン文字に記号を付加するのを基本とした、だけど一部でIPAを使ったりもする、そんな表記法を編み出して、現地の幾つもの言語を統一的に書き記すようになった。例えば c [ʦ]、č [ʨ ~ ʧ]、c̣ [ʈʂ] のような区別である。順に、歯茎、歯茎硬口蓋(もしくは後部歯茎)、反り舌における、無声の破擦音である。無理強いして説明すれば、ツァ行音、チャ行音、そして、くぐもったチャ行音だ。

これは曾て、日本人のアイヌ語研究者たちが、アイヌ語をカナ書きで書き留めようとした時に、半濁点(圏点)や小書きを応用して日本語にない発音をできるだけ忠実に再現できるよう工夫したのと同じことである。例えば“ツ”[ʦu] に半濁点を付けた“ツ゚”は [tu](今風の書きかたなら“トゥ”)の音を表すし、小書きの“ㇷ゚”などは、音節末の母音を伴わない音 [p] を表している。

(9) アイヌ語カナの例

チタタㇷ゚ citatap 「たたき(料理の一種)、膾」

イヤイライケㇾ iyayrayker 「ありがとう」

音節末の [r] は、その前にある母音の響きをやや伴うということで、“ㇻ・ㇼ・ㇽ・ㇾ・ㇿ”が使い分けられている。例(9)の iyayrayker の場合は、直前の(“ケ”の)母音が [e] なので、“ㇾ”だ。

こうした工夫は何も、異言語にばかり図られるものでもなく、現代共通日本語内でも、例えばガ行鼻濁音に半濁点を用いて、“カ゚・キ゚・ク゚・ケ゚・コ゚”などとするのを見たことがある方も多かろう。別の日琉語では奄美・琉球諸語の表記にも、「新沖縄文字」なるカナが考案されたり(船津 1988)、濁点・半濁点・アポストロフィや、小書きを駆使した書きかたが提案されていたりする(小川編 2015)。

というわけで、この連載では、僕が研究している言語に関して、日常的に用いている表記を使って、文字化をして表すようにしている。第3回にして漸くするような話でもない気がするが、今後も連載が続くので、ご留意下さいという話である。今回の(7, 8)の例で、括弧書きで示した表記法である。とは言え、そもそも言語学にさほど明るくない方々にとっては、IPAで書こうが独自の表記で書こうが、いずれにしても音が判らないという意味では違いがない。ともかく、同じ文字で示されている箇所は同じ音を用いている、同じ文字で書いている限りは同じ発音をするのだ、という点だけを理解していただければ良いのではないかと思う。日本語の“は”が [ha] だったり [wa] だったりするようなことや、英語のtough /tʌf/ とthough /ðəʊ/ とthrough /θɹuː/ とで “ough” 部分が別の発音([ʌf]・[əʊ]・[uː])になったりするようなことは、この連載での表記法では、ないんだよ、という話である。宜しいでしょうか。

(※ 掲載に当たって、歯音の t を tで示した。)

小川晋史(編).2015.『琉球のことばの書きかた:琉球諸語統一的表記法』.東京:くろしお出版.

船津好明.1988.『美しい沖縄の方言1』.東京:技興社.

-

- 2022年04月19日 『世界の屋根でフィールド言語学を 2. 個別言語を知るための多言語調査 吉岡乾(国立民族学博物館)』

-

僕はブルシャスキー語研究者である。前回の名詞クラスの話をした、あの言語だ。

大学院へ進学し、研究をいざ始めんというタイミングで、カラコラム山脈の中で話されているこの言語に目を付け、これに決めたのである。世界中の他のどの言語とも血縁関係にない系統的孤立語【language isolate】であり、しかも日本に研究者が居ないというのが決め手になった。何なら、世界にも研究者はほぼ居ないのだ。

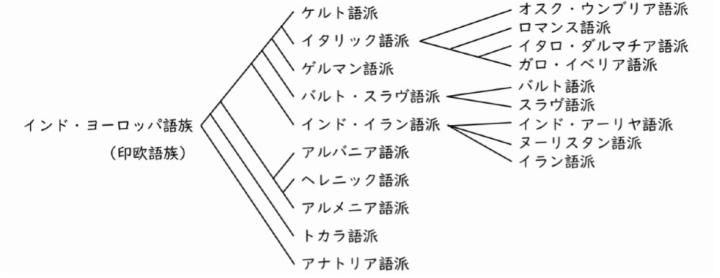

世界には、互いに血縁関係にある言語群というのがある。言語というのはナマモノで、常々変化していくものであり、例えば広く用いられている言語というのは、地域ごとに変化していきやがて互いに通じ難くなっていく。現代でこそ、地理的に遠く離れているコミュニティ同士でも連絡をする手段は多くあるが、曾ては地理的隔たりが言語的隔たりと相関していたのである。単純化して言えば、古代日本語が各地で変貌を遂げ、東北の方言と九州の方言とは互いに通じないくらい姿を変えている、そういった話である。これが言語間でも同じことが言えるグループがあり、そういった関係にあるグループのことを語族【language family】と呼ぶ。

世界の言語は百近くの語族に分類できる。一番有名なのはインド・ヨーロッパ語族(印欧語族)と呼ばれるグループで、そこに含まれる英語もロシア語もパシュトー語もヒンディー語も、全て親戚である(図②-1)。今では随分と異なっているこれらの言語だが、それでも例えば「名前」という単語を見ると、使っている文字からしてバラバラであるものの、発音は互いに似ている(表②-1)。何故なら、これらは元々全部同じ言語から変じた言語であり、その祖語(分岐元の言語)で *h₁nómn̥ といった単語が「名前」を指していたのが、それぞれに訛ったものであるためである(ここでの * は、論理的に再構築された予測形であることを示す)。そう言えば日本語の“名前”/namae/ も発音が似ているが、これは偶然の一致だ。

近所の話をすれば、日本語と北奄美大島語や沖縄語、宮古語などとは、大昔にはたった一つの言語だったのに、今では別々の言語に発展した言語群であり、やはりこれも、日琉語族という単一のグループに属していると言える。表②-2は「月」の発音対応である。

こういった語族に属する言語の他に、どの語族にも属さない系統的孤立語というのも80言語近く存在する。ブルシャスキー語はその内の一つだし、他にも有名なところでは、北海道のアイヌ語や、スペイン・フランスで用いられているバスク語、サハリンのニヴフ語などがある。

では、どの語族にも属さないそれらの言語は、どの言語とも似ても似つかない姿をしているのだろうか。いや、そうはならない。言語の特徴というのをどうやって考えるかにもよるけれども、例えば言語を腑分けして、それぞれの部位の異同や類似性をもって判定することとしてみよう。

言語は何からできているか。まずは語彙【vocabulary】だ。先ほどの表②-1, 2で扱ったのも、単語がどうであるかという話題であったし、単語同士の関係性などもひっくるめて語彙体系として論じるのが良いと思う。どういうことかと言えば、例えば日本語では“指”/yubí/ という単一の単語で表現される概念が、英語では finger のみならず、thumb「拇指」、toe「足趾」と区別される(つまり、finger は基本的に「拇指以外の手の指」である)だとか、逆に英語で fan の一語で表している概念を、日本語で“扇風機”/sempūˊki/、“団扇”/utíwa/、“扇”/oógi/ などと区別してるだとかも、大切な特徴である。

それ以外に、文法【grammar】も特徴を抱える大きな部位である。一口に文法と言ってもその中にも様々な側面があり、大きく分けて三つ、その言語での音の区別や並べかたなどを司る音韻論【phonology】、単語の作りかたを規定する形態論【morphology】、文の組み立てかたを決めている統語論【syntax】がある。気になった方は、言語学の入門書の類がごまんと存在しているので、詳しい話についてはそちらをご参照いただきたい。

確かに語彙は、それぞれの語族、それぞれの孤立語に、元々は独特なものであったと考えられる。先の表で見たように、同じ語族の言語であり、且つ、昔ながらの単語を引き継いで使用していたら、それぞれに訛りかたは違えど、似た単語を持ち合わせることになるのが道理である。

例えば表②-3は、僕の調査している言語での「火」という単語を並べたものであるが、一番上のブルシャスキー語を除いて、アガだのアグだのと、どれも何となく似たものが並んでいるだろう。パキスタンの国語であるウルドゥー語でも、āg であり、やはり似ている。これは、ブルシャスキー語以外が全て、印欧語族インド・イラン語派というグループに属しているからであり、一方で、ブルシャスキー語が全然違った語形を見せているのは、ブルシャスキー語が単独で昔から灯し続けている「火」を、今でも保っているからであると言える。

但しこれは、常にこれらの言語の語彙がこういった綺麗な線引きを示すわけでもないところに留意されたい。表②-4は、今度は「日」を表す単語の一覧であるが、先ほどの表②-3と比較して、まず色々と語形が入り乱れているし、ブルシャスキー語とドマーキ語が似ていたりもしている。じゃあこれらの二言語は系統が同じなのかと言えば、そんなこともない。話はシンプルで、ドマーキ語が曾てどこかの時点で、ブルシャスキー語から単語を借り入れたのである。つまり、借用語【loan word】というやつだ。

身近な例を出せば、日本語(日琉語族)と朝鮮語(朝鮮語族)とヴェトナム語(オーストロアジア語族)とで、“言語”/géŋ.go/ とか、언어 /ɔn.ɔ/ とか、ngôn ngữ /ŋon³³ ŋɨ⁴ˀ⁵/ とか言うのが、いずれも現代中国語(シナ・チベット語族)の“言語”/yan³⁵ yu²¹³/ に似ているのは、曾て中国語から単語を借用したからであり、中国語を含め、それぞれの言語で転訛したためである(中古中国語での発音は /ŋɨɐn ŋɨʌˣ/)。なお、急に音声記号だけで書いて申し訳ないが、無理にカナ書きすると逆に似ていないように見えるのと、カナ書きの限界を感じたからである。例えばここに挙がっている単語を無理にカナ書きしても、順に、日本語はゲンゴ、朝鮮語はオノ、ヴェトナム語はゴング、現代中国語はヤンユ、中古中国語はグォングァみたいになる。……似て思えるだろうか。

隣接している言語は互いに影響を及ぼし合う。したがって、言語の系統だけで言語のことを理解しようとするのには、自ずと限界がある。

そうやって言語同士が触れ合うことを、言語接触【language contact】と言い、言語が変化する一つの要因に数え上げられている。それは地理的に接していたり、外交などで入って来たり、時には外来の支配者と土着の被支配者とが別々の言語を用いているなどといった状況での言語接触なんていうのもある。

言語接触では、特に語彙が置き換えられたり、新概念が借用されたりということが多く起こり、文法構造自体へすぐに影響が及んだりは中々しない。けれどもそれも程度差の話であり、長らく接触状態が続いたり、強い圧力が掛かったりすると、やはり文法の内部までもが影響を受けることとなる。同じ言語を話している者同士なのに、上の世代が発音できなかった外来の(借用語の)音を、下の世代ができるようになるのもその変化の一つと言えて、“デジタル”や“テッシュ”、“ビルヂング”に、“フエルト”や“フイルム”などが古風に思えるのは、世代差であろう。同じ音でも借用された時代によって違った音が当てられたりだってして、駅の“(プラット)ホーム”や“テレホン”、“コーヒー”、“ヒレ”肉などは、[f] の発音に馴染みがない時期に日本語に入って来たから、[h] 音で代替している単語である。けれども、今の日本語はファ行音をほぼ獲得しているので、fashion「流行」を“*ハッション”、filter「漉し器」を“*ヒルター”、fence「柵」を“*ヘンス”、reform「改築」を“*リホーム”などと言って書く人は居ない。

島国の日本の日本語ですら言語接触の影響から逃れられないのだから、大陸内で言語過密地域の言語なら、なおさらだと言えるだろう。そしてブルシャスキー語は、正にそういう地域の言語である。周囲にはインド・ヨーロッパ語族の言語が分布し、しかもインド・アーリヤ語派、ヌーリスタン語派、イラン語派という別々のグループの言語が入り交じっている。その周囲にはシナ・チベット語族やチュルク語族の言語もある。そうなると、系統的に孤立しているとは言え、ブルシャスキー語はそれらの言語からの影響を受けているだろうし、それらの言語にはブルシャスキー語からの影響が及んでいるだろう。一方で、それぞれの言語の系統的な特徴もある。

つまり、ブルシャスキー語を理解するには、周囲の言語のこともちゃんと理解しないとならない、ということだ。そうやって多言語に関する理解を深めることで、個別言語の解剖は精度が上がる。どれがその言語らしい特徴で、どれが接触によって生じた言語特徴なのか、隣の言語と共通している特徴ののどれがどちらから来たのか、などである。まぁ、どんなに頑張っても分からないくらい、地域全体に浸透している共通特徴なんていうのもあるだろうけれども。

例えば(6)は、語彙の話。隣り合っている言語間で、並行的な言い回しが共用されているケースである。

(6) 「(私は)理解した【lit. 心臓に落ちた】」(「lit.」とは「直訳」ということ)

ブルシャスキー語 ásulo balími [私の心臓に それが落ちた]

ドマーキ語 yána pegá [心臓に それが落ちた]

シナー語 híor póli [心臓に それが落ちた]

ブルシャスキー語(系統的孤立語)、ドマーキ語(インド・ヨーロッパ語族インド・アーリア語派中央語群)、シナー語(同語派北西語群)とは系統的には別々だが、それでも「理解する」を、直訳すれば「心臓に落ちる」と表現する点でよく似ている。ドマーキ語と同じインド・アーリヤ語派中央語群のウルドゥー語や標準ロマニ語にそういった表現(つまり、*dil mē̃ girnā なり *ilesθe perel なりで「理解する」という読みになる成句)がないということから、地域特徴であると判断できるだろう。このように、逐語訳しつつ句全体の構造を借り入れるのを翻訳借用【calque】などと言う。借用との違いは、そのまま語句を借り入れている“スマートフォン・ショップ店員”とか“キャッチ・アンド・リリースする”のようなものと対比すれば、すんなり腑に落ちることだろう。

-

- 2022年04月12日 『世界の屋根でフィールド言語学を 1. 「これは何ですか?」と名詞カテゴリ 吉岡乾(国立民族学博物館)』

-

僕はフィールド言語学者である。フィールド言語学【field linguistics】とは、ある言語が実際に使用されている場所(フィールド)へ赴いて、言語サンプルを採集し、そうやって溜め込んだ言語データを基にして研究をする言語学の手法である。

どうしてわざわざ遠い異国などへ調査旅行に行ったりしてるのか、言語資料なんて書籍なりインターネットなりを使えば良かろう、今時はインターネットで世界中の言語に触れられて、世界中全ての箇所の風景も窺え、あたかも世界の縮図が構築されているだろうに。などと思われる方もあるかも知れないが、実際にはインターネットは世界の実情を縮図的にちゃんと反映させてはいない。ある意味、経済社会的縮図にはなっているのだが、先述のような理解は大いに誤っている。

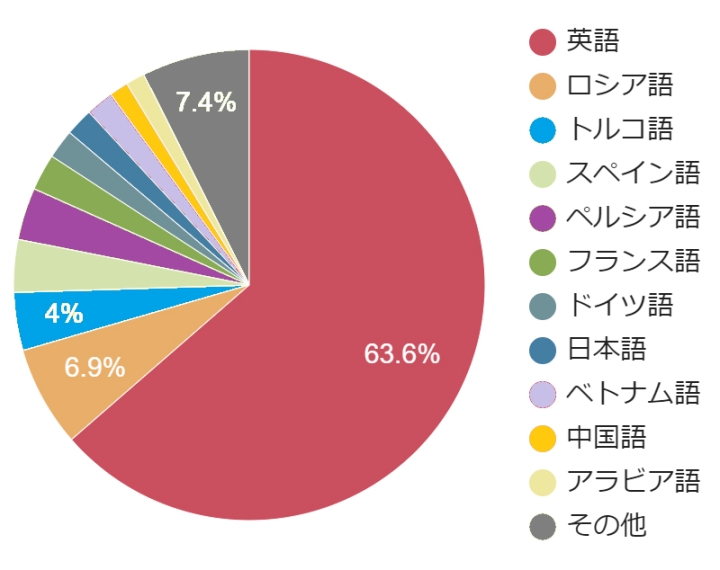

取り敢えず図①-1を見ていただきたい。これはウェブ上の技術的なアレコレを分析しているウェブサイト「W³Techs」(W³Techs 2022)でまとめられていた、インターネット上コンテンツに使われている言語の割合を出した統計である。2022年2月現在のインターネットは、六割以上が英語での発信となっているということが分かる。これだけで既に、インターネット外の世界とは様相が異なっていることは見て取れるだろう。

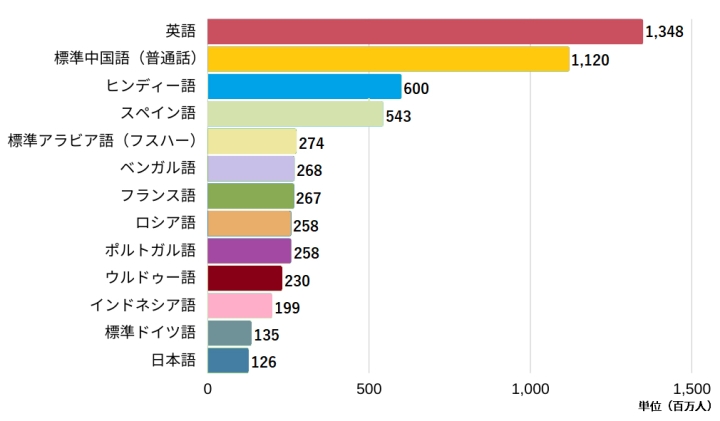

確かに英語は今や、実質的な世界共通言語の名を恣にせんと、その使用域を拡大している言語ではある。少なくともビジネスや学問の世界では、英語ができなければ国際交流も儘ならない状況に向かっていて、英語が大の苦手な僕なんかは苦痛に悶え苦しんでいる。しかし、図①-2を見ての通り、第一言語としてだけではない話者まで数えても、英語の話者は13億人半しか居ない。この図は、『Ethnologue(24版)』(Eberhard, et al. 2021)という、オフライン世界の言語に関する情報を集積しているサービスのデータを基にしている。そうすると、オンライン世界の言語事情を示した図①-1と、オフライン世界の言語事情を示した図①-2とで、割合もだが、言語ランキング自体もが異なっているのが一目瞭然ではないか。

そんななので、やっぱり(特にマイナーな)言語のデータ収集をしたいとなったら、現地に赴くのが最も適した手法なのだと言える。別に、調査名目で愉しい旅行をしに出ているわけではないので、努々誤解のなきようにお願いしたい。さて、なので、この連載では、世界の屋根でフィールド言語学をする脳味噌を腑分けして行こうと思う。つまり、言語学の考えかたと、見えかたの陳列棚みたいなものだ。

言語のフィールド調査というのは、地道にコツコツとやるものである。調べる人は基本的に、少なくとも最初は、調べたい言語を全く話せない状態からスタートする。そこで、お互いの共通語を媒介として(それを「媒介言語」という)、調査を始めるのが多くあるパターンであるが、媒介言語を使うことにも問題は付きまとうので(第10回で書きます)、できることなら、その対象とする言語自体でアレコレ訊けるようになりたい。

そこで大切になるのが、簡単な質問を、対象言語で何と言うのかを知ることである。

「これは何ですか?」と訊けるようになれば、姿形のあるものであれば、指差して「これは何ですか?」で、大抵なら事物の名称を訊き出せるようになるからだ。何とも便利である。

以下(1)に、僕が調査している言語での「これは何ですか?」を、自己紹介も兼ねて挙げよう。但し、一番上のウルドゥー語は、媒介言語であって、対象言語ではない。

(1) 「これは何ですか?」

ウルドゥー語 yē kyā hai?

ドマーキ語 aṣéy kísek čha?

シナー語 aní jéek han?

カシミーリー語 yi čhu kyā?

コワール語 hayá kyáah (šéer)?

カラーシャ語 ía kía (šío)?

カティ語 iné kayõˊs

ブルシャスキー語 ① khos bésan bi? / ② khot bésan bilá?

こんな感じだ。

どうしてブルシャスキー語だけ、①・②と、二つあるんだろう。そう思われた方は、ちゃんと僕の術中に陥って下さってありがとうございます。それが今回扱いたいトピックです。

先に答えを書くと、ブルシャスキー語のこれらの表現は、対象物が何であるかに合わせて使い分ける必要がある、ということになる。対象物が何かが分からないのに、それを尋ねるのにそれが何であるかが分からないといけない。謎々みたいだが、何とかなる。

尋ねたいものが輪郭のはっきりしたものであれば①を使い、尋ねたいものが個別具体性のないものであれば、②を使って尋ねれば、概ねOKである。まぁ、言ってしまえば、指差しをしつつ訊く分には、相手が意地の悪い人じゃない限り、逆を使っても理解はしてくれるだろうけれども。

つまり、感覚で言えば、日本語の助数詞の使い分けと似た感覚を持ち込む必要があるのである。それが何であるかが分からなくとも、“何かが三本ある”とか、“何かが三枚ある”とか言うことはできて、それはその対象が何であるか、即ち、細長いものであるか(“本”)、平べったいものであるか(“枚”)に合わせて助数詞を使い分けている。“何かが三匹居る”になると、生物である(し、ヒトではない)ことが助数詞“匹”にも動詞“居る”にも反映されているではないか。

助数詞は大量にあって、日本語では名詞を様々にカテゴリ化しているのだと言える。そしてそのカテゴリは、指し示しているものの形状や性質に基づいている。

同じようにブルシャスキー語には、大きく分けて四つの名詞のグループがある。こちらも指し示しているものの性質に基づいたものであり、ざっくり言えば、ヒト男性か、ヒト女性か、具象物か、抽象物か、という分けかたになっているのだ。先程の「これは何ですか?」の場合、尋ねたいものがヒトではない(※)ので、後の二つグループのどちらかが用いられることとなり、そして①が具象物のグループ、②が抽象物のグループのものを訊く際の表現だったわけである。

(※(1)で示した各言語で、ヒトに関して「何ですか(直訳)」と尋ねることもできて、職業やら肩書やらを訊くこととなるのだが、日本語での“これは何ですか?”とは対応しない。日本語では“これは誰ですか?”、もしくは“これは何者ですか?”などと訳される意味になっている。)

言語学では、こういった名詞のグループのことを、名詞クラス【noun class】などと呼ぶ。ブルシャスキー語では、クラスに合わせて動詞一致や数詞、指示詞などが区別されることとなる。(1)では、指示代名詞と動詞一致とで違いが見られた。もう一度以下(1′)に見よう。ブルシャスキー語の語順は、基本的には日本語と同じと考えてくれて良い。

(1′) ブルシャスキー語「これは何ですか?」

具象物クラス khos bésan bi?

抽象物クラス khot bésan bilá?

(1′)の文はどちらも、「これ」「何」「である」の三単語から成る。だが、「これ」は具象物で khos、抽象物で khot と、異なる形になっているし、「である」も銘々 bi と bilá となっている。なお、ヒトの場合は男性か女性かでクラスが異なるので、職業を尋ねるような(1)と並行した疑問文は、次の(2)のようになる。

(2) ブルシャスキー語「これは何者ですか?」

ヒト男性クラス khin bésan bái?

ヒト女性クラス khin bésan bo?

「これ」はヒトであればいずれも khin で、同一表現になっている。一方で、「である」は、男性なら bái、女性なら bo となる。性的多様性を容認しようという現代社会では、今後、悩ましい部分になってくるかも知れない。

LGBTQ+と言うか、性的多様性に関連しては、男女をくっきりと区別する言語の間で、様々な議論を呼んでいる(特に、TやQやAなどが)。英語では代名詞しか問題とならないが、それでも三人称単数代名詞を he「彼」とするか she「彼女」とするかという点で百家争鳴になっている。中性的な(性別に関しての情報を含めない)代名詞として xe「その人」みたいな表現を作ってみたり、they を単数扱いで使ってみたり。後者は、動機こそ違えど、歴史的に二人称複数 you が二人称単数 thou を駆逐したのと似ていて、割と受け容れやすそうに思える。一方で前者 xe は、英語の代名詞だけに残っている格変化をどうするのかというところで、もう一つ障壁がありそうだ。つまり、he – his – him – his と、she – her – her – hers という変化形が非対称的であるため、では xe はどう変形させれば良いのだろうか、という問題である。xe – *xis – *xim – *xis(* は実際にはない言語表現)としたら男性優位的だし、xe – *xer – *xer – *xers としたら女性優位的で、いずれにしても反発がありそうだ。

インド・ヨーロッパ語族(語族については第2回で)というグループに属する言語の多くは、二つか三つの名詞クラスを持っていて、主にヒトの男性を含むクラスとヒトの女性を含むクラスとを別にしているため、特にこういった名詞クラスは(文法)性【(grammatical) gender】と呼ばれる。三つ目は主要なヒト男性やヒト女性を指す名詞を含まないということで、中性と呼ばれることが多い。例えばドイツ語、フランス語、イタリア語、ロシア語、ギリシア語、ラテン語、ウェールズ語などなどが性を区別するし、アジアでもウルドゥー語、ヒンディー語、サンスクリット語、カシミーリー語の他、特に南アジアでよく区別している。更にはインド・ヨーロッパ語族以外の言語でも、アフロ・アジア語族のアラビア語、ヘブライ語、アッカド語や、イェニゼイ語族のケット語などが性の区別を持っている言語である。

そういった、名詞クラスや性による区別を持つ言語では、生物に限らず、あらゆる名詞に関してクラス分けをするものである。そういった意味で、英語は性を持たない。さて、では、そういった言語で「これは何ですか?」はどのクラス・性で表現され、あるいは表現し分けられているのだろうか。

例(1)の中で、謎を解明したブルシャスキー語以外では、ウルドゥー語、ドマーキ語、シナー語、カシミーリー語、カティ語が、男性・女性の二性を区別する言語である。これらの中で、「これは何ですか?」の表現内で性別の区別を出せないものは、ウルドゥー語、カティ語の二つで、残りの三言語では文法性の差が出る。さて、ではどうなっているだろう。

(1″) 当該三言語での「これは何ですか?」と性差

ドマーキ語 男 aṣéy kísek čha? / 女 *aṣáay kísek čhi?

カシミーリー語 男 yi čhu kyā? / 女 *yi čhi kyā?

シナー語 男 ?*anú jéek han? / 女 aní jéek han?

上の(1″)を見て分かる通り、シナー語のみ女性形が用いられている。ドマーキ語、カシミーリー語では、女性形の対応する表現は使われていない(繰り返すが、* は非文)。文法性は名詞クラスよりも恣意性が高く、生物を指す名詞以外では一般的に、指し示している対象の何等かの特性に合わせて決まっているわけではない。

ここからはしっかりとした調査をしたわけではなく、研究者なのにざっくりとした所感を述べさせてもらいたいのだが、男性・女性という二つの性を区別する言語では、「これは何ですか?」は男性形で言うことがかなり多そうに思える。(3)はアフロ・アジア語族の言語の例だが、やはり「これ」に男性形 hāðā, ze が用いられていて、女性形 hāðihī, zot ではない。

(3) 性を二つ持つ言語での「これは何ですか?」

アラビア語 mā hāðā?

ヘブライ語 ma ze?

文法上の男性と女性とで、男性を基本性だとする言語が多いと言えるかも知れない。そしてそれは、単数形じゃない代名詞で男女差を持っている場合に、「太郎と花子」を「彼ら」で指示するか、「彼女ら」で指示するかといった場面などでも、同じ優先順位が反映されはしないだろうか。ドマーキ語の kísek「何」という単語には、男性不特定単数を表す -ek というパーツが組み込まれているが、これを女性不特定単数を表す形式である -aka に置き換えた *kísaka という語形を作ることができないのも、文法的に女性のほうを特殊だと考えているからだと言えそうだ。そういう意味で、(1″)に見たシナー語は珍しい言語だと言えそうである。

一方で、性を三つ区別する言語では、中性を代表的に用いて「これは何ですか?」と表現する傾向がありそうに思える。(4)はその例である。

(4) 性を三つ持つ言語での「これは何ですか?」

ドイツ語 Was ist das?

ロシア語 Štó éto?

マラーティー語 hē kāy āhē?

これらの例では、代名詞がいずれも中性形 das, éto, hē を使用している(それぞれ、男性形ならば der, étot, hā)。いや、もちろん例外はあると思うが、目に付いた感じではこういう言語が多そうであった。

性ではない名詞クラスを用いる言語での「これは何ですか?」に、傾向はあるのだろうか。恐らくはあるのだろう。けれども、クラスの分けかたも多種多様で、一概にその傾向を窺い知ることができるほど、僕は多くのデータを持ってはいないし、世界中の該当する言語全てを集めたところで一意の答えが見えるとも限らない。例えば、何でも彼ンでも放り込める、掃き溜めみたいなクラスを一つ持っている言語であれば、そのクラスを使って表現するのが多い、などといった傾向くらいならあるかも知れない。例えば(5)のスワヒリ語(ニジェール・コンゴ語族)の例では、hii「これ」というのは動物でも無生物でも収納しちゃう汎用的なクラス(クラス9)の形式である。こういったクラスは、日本語の助数詞の“個、つ”が、かなり何だって受け止めちゃうのと同じようなものと言えそうで、(5)の広東語(シナ・チベット語族)の例でも“個”/gō/ という汎用的な類別詞(=助数詞)が用いられている。

(5) 名詞クラスを持つ言語の「これは何ですか?」

スワヒリ語 Hii ni nini?

広東語 néi gō mát je̗ le̖i gāa?

オジブウェー語 ① awegonen o’ow? / ② awenen wa’aw?

テルグ語 idi ēmiṭi?

但し、ブルシャスキー語のように、「何でもござれ」クラスを持たない言語では、こういったスワヒリ語のようなその場凌ぎをすることが適わない。無生物か有生物かの区別が名詞クラスである言語では、オジブウェー語(アルギック語族)の①無生物と②有生物とのように、対象物が何であるかに則って疑問文の使い分けをするだろう。テルグ語(ドラヴィダ語族)は、単数ではヒト男性かそれ以外かを区別するので、(5)では後者のクラスが用いられている(なお、複数ではヒトかそれ以外かの区別をする)。

言語の文法というのは自然に成立してきているものなのに(/だから)、とても複雑で、全体が有機的に組み合っている構造体をなしている。この複雑なパズルは、大小様々な知識体系が裏打ちをしているものであり、したがって単語を一対一で訳すだけで作文した訳文も、統計的に対応している実例が多いからという点で訳文を引っ張って来たものであっても、状況に即時的に合わせることができない限り、機械任せの翻訳では補いきれない部分がありそうである。指差しつつ尋ねる「これは何ですか?」の単純そうな文一つを取ってみても、ヒトの言語運用の複雑さが絡むことはあり、ほら、色々な言語データはやっぱり、わざわざ現場にまで足を運んで採りたいですよねぇ。

だがフィールド言語学を始めるには、それなりの準備も要りそうだ。

(※ 一部、掲載に当たって表記を工夫した。)

Eberhard, David M., Gary F. Simons, and Charles D. Fennig (eds.). 2021. “What are the top 200 most spoken languages?”. Ethnologue: Languages of the World. Twenty-fourth edition. Dallas, Texas: SIL International. http://www.ethnologue.com.(2022年2月7日閲覧)

W³Techs. 2022. “Usage Statistics and Market Share of Content Languages for Websites, February 2022”. W3Techs - extensive and reliable web technology surveys. https://w3techs.com/technologies/overview/content_language.(2022年2月7日閲覧)

-

- 2022年04月05日 『新連載のお知らせ』

-

1月から12回にわたり、ソトからみた日本語の難しさ、ウチからみた日本語の世代差や方言の多様性について論じていただいた窪薗晴夫先生、ありがとうございました。方言教育に関するご提言が多くの人に届けばと感じました。

さて来週の4月12日からの12回は、吉岡乾先生(国立民族学博物館)による「世界の屋根でフィールド言語学を」が始まります。吉岡先生は、パキスタン北部を中心とした地域をフィールドとし、複数の言語の調査・研究を行っておられます。「世界の屋根」にはどんなエピソードがあるのでしょうか。ワクワクしますね。(金城)

図⑩-1: 略号一覧

図⑩-1: 略号一覧 図⑧-1: サンプル写真

図⑧-1: サンプル写真 表⑦-1: カシミーリー語の名詞の格変化サンプル

表⑦-1: カシミーリー語の名詞の格変化サンプル 図⑦-1: 略号一覧

図⑦-1: 略号一覧 表⑥-1: 梅毒の綽名(Tampa et al. 2014 より作成)

表⑥-1: 梅毒の綽名(Tampa et al. 2014 より作成) 図③-1: 国際音声字母(2020 年改訂版)(クリックで拡大)

図③-1: 国際音声字母(2020 年改訂版)(クリックで拡大) 図②-1: インド・ヨーロッパ語族と語派略図

図②-1: インド・ヨーロッパ語族と語派略図 表②-1: 現代印欧語の「名前」

表②-1: 現代印欧語の「名前」 表②-2: 現代日琉語の「月」

表②-2: 現代日琉語の「月」 表②-3: 調査言語での「火」

表②-3: 調査言語での「火」 表②-4: 調査言語での「日」

表②-4: 調査言語での「日」 図①-1: ウェブサイトで使われている言語(W³Techs 2022 を基に筆者作成)

図①-1: ウェブサイトで使われている言語(W³Techs 2022 を基に筆者作成) 図①-2: 話者数の多い言語(Eberhard, et al. 2021 を基に筆者作成)

図①-2: 話者数の多い言語(Eberhard, et al. 2021 を基に筆者作成)