ソトから見た日本語、ウチから見た日本語(ことば文化特設サイト)

ことば文化に関する気になるトピックを短期連載で紹介していきます。

-

- 2022年03月29日 『ソトから見た日本語、ウチから見た日本語 12. 方言を教育に活かす 窪薗晴夫(国立国語研究所)』

-

これまで、ソトから見た日本語の特徴(むずかしさ)と、ウチから見た日本語の多様性(世代差、方言差)を考察した。前回は方言の衰退を取り上げ、その背後にある要因を検討した。言語の多様性は社会の多様性であり、それが失われることは日本語の活力が失われることをも意味する。最終回となる今回は、衰退しつつある方言を教育に活かすことを提案してみたい。

早期英語教育の是非

自分の思っていることを正確に相手に伝え、人の考えを正しく理解することが、言葉の学習・教育の基本であり目標である。このことに異議を唱える人はいないであろう。学校教育では、母語としての日本語の教育(国語教育)と、英語を中心とした外国語の教育が、言葉の教育の2つの大きな柱となっている。この中で外国語教育については、小学校における英語教育の導入が以前より社会の注目を集めてきた。公立の小学校で英語学習を必修にすることが妥当か否かという議論である。

一方では、英語教育はできるだけ早くから行った方が効果的である、よって小学校から始めるべきであるという主張がある。他方では、母語である日本語が確立されていない小学生に外国語を教えるのは危険が伴う、しっかりと母語を身につけてから始めるべきであり、公立小学校で全員に強いるというのは妥当ではないという主張がある。前者は主に政界・経済界と小さい子を持つ親の意見で、後者は学者・研究者が中心となっている印象を受ける。後者の意見の中には、仮に小学校から英語学習を始めるとしても、教師を含む教育環境を整えてから行うべきという慎重論も聞かれた。

それぞれの主張に一理ある。言語はできるだけ早くから学び始める方が習得が早いであろうし、また母語である日本語もしっかり身につけるべきであろう。二者択一を迫られると困ってしまうという人が多いのではなかろうか。

自分の考えを世界の人たちに正しく伝え、そして世界の人たちが言うことを正しく理解することは世界平和のためにも極めて重要である。そこで英語が重要な役割を果たすことも間違いない。英語教育が重要なことは言うまでもないことである。しかし、言葉の教育を実用的なコミュニケーションという側面だけでとらえていては、真の意味での言葉の教育にはならない。母語とは異なる言語を学ぶことを通じて、異なる価値観を学ぶことも重要なことである。語順にせよ発音にせよ、日本語の論理や常識が世界の他の言語と同じではないことを実感することは外国語学習の重要な側面である。

言葉の世界には、どの言語が優れている、どの言語が劣っているといった言語間の優劣は存在しない。日本語も英語も世界で話されている6000~7000の言語の一つにすぎないのである。そのことを理解した上で、英語などの外国語の学習から、自分とは異なるものを受け入れる度量を培うことが大事なことであろう。その意味で、言葉の教育は人を育てる教育、全人教育である。子供たちに対する英語教育にはそのような視点も欠かしてはならない。

全人教育としての言葉の教育

この世界には様々な差別が存在する。黒人や有色人種など肌の色の違いに起因する差別もあれば、かつてのナチスのユダヤ人に対する差別のように特定の民族に対する差別もある。最近でもイスラム教徒やロヒンギャに対する差別が話題になった。日本でも、部落問題は言うに及ばず、地方の出身者や在日朝鮮人に対する偏見・ヘイトスピーチが社会問題になり、近年ではLGBTが問題となった。障碍者に対する差別や貧しい人に対する偏見などまで含めると、数えきれないほどの差別や偏見がある。これらの根底にあるのは、自分とは違うものを受け入れないという偏狭な考え方であり、自分とは違う人に対する優越感(およびそれと表裏一体の劣等感)であろう。このような考え方や感情を克服するのが教育の一つの大きな目標である。

自分とは異なるものを受け入れることは重要なことである。これは国際社会だけでなく、地域社会や学校・職場にも、また家庭生活にも当てはまる。自分と違っていても笑わない、バカにしない、差別しない。そのような人材を育てるのが教育の目標であるはずである。驚くほどの多様性を示す日本語の方言は、その意味では理想の教材と言える。自分の方言とは違う方言を受け入れることは、自分と違うものを受け入れることに他ならない。これが個の尊重につながり、人(相手)を大事にすることにつながる。その意味において、方言教育は社会の多様性を守り、差別のない社会を目指す教育でもある。方言教育が全人教育たる理由はここにある。

母方言より始める

早期英語教育の論争に戻ると、「外国語を学ぶ前にしっかり母語を身につけるべき」という考えに真っ向から反対する人は少ないに違いない。英語がうまく話せるようになった一方で、大人になっても母語である日本語の読み書きが十分にできないという状況を望む人はいないはずである。英語も日本語もしっかりできるようになるというのが、誰にとっても理想的な姿であろう。

「外国語を学ぶ前にしっかり母語を身につけるべき」という主張について私が違和感を覚えるのは、この主張に出てくる「母語」が標準語(東京方言)を指しているように思えるところである。この主張をしている人の多くが標準語を母語としているような印象を持つが、日本語は一枚岩ではない。日本の人口のうち標準語を母語としている人はせいぜい2割前後に過ぎず、残り8割の人にとって標準語はあくまでも第2言語(L2)である。「母語から始める」というのであれば、各自の生活言語である「母方言から始める」というのが自然な論理であろう。

第8回の原稿に書いたように、日本列島は北から南まで非常に長い国である。生活習慣も考え方も地域によってかなり大きく異なる(窪薗 2017)。その意味では、日本の社会は明治期に外国人が入ってくる前から多文化共生社会であった。言語についても同じで、日本は明治時代以前より多言語社会である。この連載で見てきたように、日本語は世代差や地域差が大きく、日本人同士でもお互いに通じ合うことがしばしばむずかしくなる。日本語自体が一つの言語とは言えないほどの多様性を持っている。

このことを「言葉の教育」という視点から見ると、異文化間コミュニケーションの基本は日本語の中で培えることがわかる。英語などの外国語を学ばなくても、日本語での日常生活に多言語が存在し、異文化がある。つまり、日本人は複数の文化や方言(言語)を自然に習得できる環境にある。これを教育に活かさない理由はない。急速な勢いで地方の方言が失われていく中で、またこれまでになく言葉の世代差が大きくなる中で、日本語の中の多様性(世代差や地域差)を学ぶことによって、自分が話している日本語とは異なる日本語があることを知り、自分の常識とは異なる常識を有する日本人がいることを学ぶことができる。このように異文化間コミュニケーションを学び、多文化共生社会を体験する環境は、日本国内の日常的な生活の中に整っている。特に、標準語を母方言としない人は言語的には非常に恵まれた環境にある。

異文化理解はまず自分の母語から始める。言葉の教育はまず日本語の中でも自分たちの生活言語である方言から始める。そして、日本語の中でバイリンガル(複数方言話者)になり、相手や場面によって方言の使い分けができるようになる。自分と同じ地域の人とは方言で話をし、よその地域から来た人とは標準語で対話する。これが言葉の教育の出発点であり王道であろう。

方言(教育)の効用

方言教育には全人教育としての意義のほかにも、いくつもの意義がある。社会的には、方言は地域社会の財産であり、一度失われると再生させることはむずかしい。方言を守ることは地域文化を守ることにつながる。

学問的に方言が重要であることは自明のことである。言語研究の目標の一つが言語の多様性と普遍性を解明することであり、方言の研究はそのために不可欠なものである。どの方言も言語学的には等しく貴重な存在であるという原則に立てば、どの方言の研究も世界の言語研究に大きく寄与できる可能性を秘めている。教育を通じてその多様性を守っていくことには大きな意義がある。

教育的な点では、上述の全人教育としての側面以外にも、方言の習得が外国語学習にも役立つ可能性がある。バイリンガル教育の推進者であるエジンバラ大学のアントネラ・ソラーチェ教授(私信)によると、同じイタリア人でも、標準語と方言のバイリンガル話者の方が、標準語だけしか話さないモノリンガル話者よりも英語の習得が早いという(同氏によると、1つの言語しか話さないモノリンガル話者に比べ、2つの言語を話すバイリンガル話者の方が認知症を発症する年齢が5年ほど遅いというデータもあるという)。日本人にあてはめると、標準語と方言の両方を駆使できる人の方が、標準語だけ(あるいは方言だけ)しか話せない人よりも英語の向上が早い、少なくともそれを期待できるということになる。

最後に、方言は本人のアイデンティティにも大きく関わってくる。日本語を否定され外国語を強要されることは、日本人であることを否定されることを意味する。それと同じように、自分の生活に根差した言語である方言を否定されることは、自分の地域社会を否定されることに等しく、ひいては自分自身を否定されることにも等しくなる。人間の成長に自己肯定感の確立が重要であるとよく言われるが、自分の言語や方言に自信と誇りを持つことが、自己肯定につながることは容易に想像できる。方言教育は、この点においても重要である。

教育現場にできること

消滅しつつある方言を維持していくためには、政治(政府や自治体)、学界(研究者)、教育機関(学校)の協同が不可欠となる。中でも小学校や中学校の役割は大きいと思われる。昔のように地元の方言で授業をすることが理想的であろうが、うまく方言を話せないという先生たちも少なくないに違いない。そのような場合でも、さまざまな工夫が可能であろう。思いつくところでは次のような工夫が考えられる。

1. 国語の授業で、地元の方言と標準語の違いを説明し、方言の使い分けができるように指導する。

2. 夏休みの課題で、地元の方言のことや標準語との違いを調べさせる。

3. 他の地域出身の子供や親に、それぞれの方言のことを話してもらう。

4. 地元のお年寄りを学校に呼んで、地元の言葉で昔の暮らしなどについて語ってもらう(社会科との教科横断的な教育につながる)。

5. 道徳の授業で、日本語の多様性を解説し、その多様性が大事であることを説く。方言に優劣はなく、標準語も自分たちの方言も等価であることに気づかせる。

琉球の諺

この連載を終えるにあたり、琉球に伝わる諺を紹介したい(山田 2018)。言葉を自分のアイデンティティと考える琉球人の知恵が込められている。「ちま(島)」を自分の出身地や「日本」に置き換えると、琉球の人たちの言葉に対する思いが共感できる。

むぬい ばちたや、ちま ばちるん。

ちま ばちたや、うや ばちるん。

(日本語訳)

島の言葉を忘れると、島を忘れる。

島を忘れると、親を忘れる。

<参考文献>

窪薗晴夫(2017)『通じない日本語―世代差・地域差からみる言葉の不思議』(平凡社新書 861)平凡社。

山田真寛(2018)「地域言語コミュニティと協働する消滅危機言語研究」木部暢子・麻生玲子(編)『新しい地域文化研究の可能性を求めて』Vol.3, 76-91. 人間文化研究機構広領域連携型基幹研究プロジェクトブックレット。

-

- 2022年03月22日 『ソトから見た日本語、ウチから見た日本語 11. 方言が消えていく 窪薗晴夫(国立国語研究所)』

-

前号まで数回にわたって、言葉の世代差と地域差という観点から日本語の多様性を紹介した。一方では日本語の中に夥しい数の略語(短縮語)やカタカナ語が生じ、世代間の意思疎通を妨げている。他方では、方言の多様性が異なる方言話者間の意思疎通において誤解や摩擦を引き起こしているという状況がある。

若者たちが作り出す略語や新語も、方言が示す多様性も、ある意味では日本語の活力を示すものと言える。特に方言の場合には、その多様性が日本語という言語の豊かさそのものと言っても過言ではない。ところが、その豊かさが失われつつある。今回はその現状を探る。

世界の危機言語

現在この地球上に6,000~7,000の言語が存在すると言われているが、それが21世紀末には300~600になってしまうと予測されている(Krauss 1992)。わずか百年の間に、少数民族の言語を中心に世界の言語の90~95%が絶滅してしまうという予測である。人類史上かつてない規模での大量消滅の事態を前に、世界中の言語学界では絶滅の危機に瀕した少数民族言語の記録・保存が声高に叫ばれ、そして実際にUNESCOや各国政府の支援を受けていくつもの研究プロジェクトが進められている。

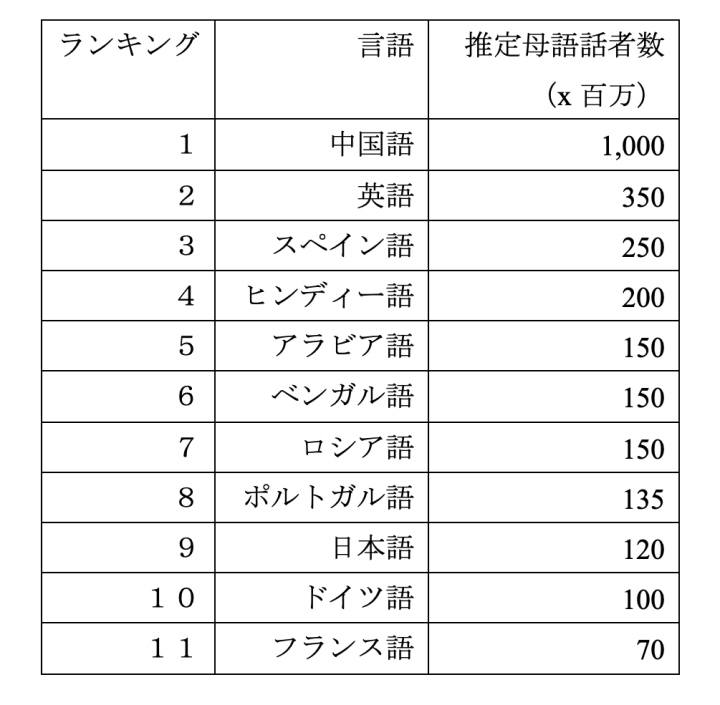

日本語は母語話者数では世界9位の言語であるから(表1)、22世紀まで生き延びることは間違いない。その一方で、教育・マスメディアの普及や人の移動といった社会的な要因によって、日本語を特徴づけていた方言の多様性が崩れ、多くの方言が標準語(東京方言)にのみ込まれようとしている。社会言語学的に見れば、2言語(方言)併用―いわゆるバイリンガリズム(bilingualism)―によって地域方言が変容してきているのである。

明治以降の言語政策

方言の多様性が失われることになった発端は、明治政府の言語政策にあったと思われる。富国強兵とともに明治政府が重視したのが日本人の共通の言語を作り出すことであった。国の統一のために、国民全員に通じる標準語(共通語)を作ろうというのは至極もっともなことである。共通の言語を明治政府の中心となった薩摩や長州の方言ではなく、首都東京の山の手の言葉をモデルに作ったということも納得のいくところであろう。もっとも、標準語の作成が国の事業として進められるようになったのは明治時代の後半になってからだという。東京大学言語学科(当時の帝国大学博言語学科)の初代日本人教授であった上田万年が、『国語のため』という著作で「標準語」の必要を説いたのが明治28年であり、文部省に国語調査委員会が設置されたのは明治35年である。

標準語の制定と普及は、日本だけでなくどの近代国家にとっても不可欠なことであったであろう。問題は、標準語の普及運動が方言の撲滅運動につながったことである。方言を喋ると叱られ、首に方言札をかけさせられるということが日本各地の教育現場で起こった。太平洋戦争中の沖縄では、方言が本土から来た兵隊に通じないために、方言を話しただけで殴られたという話も語り継がれている。

世界の共通語として英語が重要だからと言って、母語である日本語は要らないという論理が成り立たないのと同じように、標準語を普及させたいから方言を撲滅しなくてはいけないという論理はもともと成り立たない。つまり、共通語としての標準語と、各地で生活言語として話される方言は、本来共存できるはずのものである。にもかかわらず明治以降の日本では、方言を無くさないと標準語を普及できないという誤った妄想が根強くあったように思われる。

もっとも、標準語教育がすぐに効果を発揮したかというとそうでもなかったようである。戦後進駐軍が日本に入ってきたときに、東北や九州では標準語しか理解できない進駐軍の通訳が役に立たず、現地の方言と標準語の間を仲介する2人目の通訳が必要であったという逸話が残っている。少なくともこの頃までは、標準語が国民に浸透したとは言えない状況であったと推測される。

戦後の言語政策

日本全国に標準語が浸透していったのは、戦後の社会生活の変化と教育のあり方が大きな原因となっていったのではないかと思われる。社会的にはラジオやテレビなどの音声を通じたマスメディアが普及し、日常生活の中で標準語を聞く時間が増えていった。今も昔も、ラジオやテレビから聞こえてくる日本語は、地方ニュースも含めほとんど標準語である。毎日数時間標準語を耳にすれば、標準語を話す機会がなくても、聞き手としては標準語と地域方言とのバイリンガル(bilingual listener)となる。

これに加え、教育においては戦前に劣らない規模の方言撲滅運動があった。私の個人的な経験では、昭和40年(1965年)頃の鹿児島県の小学校においても、標準語を推進する運動が盛んであった。毎週月曜日になると全校朝礼の場で校長先生が「これからは標準語の時代です。鹿児島弁ではなく標準語を話しましょう」と言っていたのを思い出す。4年次の担任の先生は特に標準語の教育に熱心で、毎日終業時に開かれる学級会(ホームルーム)で、「今日、方言を話した人はいませんでしたか?」と子供たちに問いかけ、これに呼応して「〇〇君が鹿児島弁を使っていました」と告発(告げ口)をする子供がいた。告発された子供は、次の日に「私は方言を話しました。これからは標準語を話します」と書かれた方言札を首にかけて学校生活を過ごすことになっていた。今思い出しても嫌な思い出である。

面白いことに、標準語を話しましょうと言っている校長先生や担任の先生自身、話している日本語が実は標準語ではなかった。単語や文が標準語になっていただけで、アクセントやイントネーション(つまりプロソディー)の点では完璧な鹿児島方言であった。先生たちが禁じていた「方言」というのは、「おい(=俺)」や「わい(=お前)」のような俗語的な方言語彙のことで、それらを「僕」や「君(きみ)」のような標準語の語彙に置き換えよという意味であった。普段からお互いを「おい」「わい」と呼び合っている子供たちに対して標準語の「僕」や「君」に置き換えろというのは無理な注文で、私自身を含めほとんど守られていなかったと記憶している。

とは言え、「方言ではなく標準語を話しましょう」という先生たちの言葉は心理的な効果が大きく、「方言は汚いもの、人前で使ってはいけないもの、恥ずかしいもの」という意識が植え付けられたのは確かである。今でも方言調査に行くと、多くの調査協力者(インフォーマント)が「私たちの方言を調査して何になるのですか?」という素朴な質問を投げかけてくる。「子供たちには標準語で話しかけるようにしている」と語る親もいる。子供達も標準語と方言の関係を問うと、「標準語が正しい日本語で、方言は間違った日本語」と答える。世代を超えて、自分たちの生活言語である方言に対して否定的な評価を下していることがわかる。

戦後の標準語教育がどのくらい効果があったのか検証することはむずかしいが、現代の中高年話者の多くが標準語と地域方言のバイリンガルであることは間違いない。私自身、話す相手によって鹿児島方言と標準語とを使い分ける。相手が鹿児島方言の話者だと思えば自然に鹿児島方言が出てくるし、そうでない場合には自然に標準語が出てくる。ちょうど日本語を話せない外国人に対して自然に英語が出てくるのと同じ感覚で、鹿児島方言と標準語の間で切り替え(コードスイッチング)を行う。聞き手としてだけではなく話し手としても日本語の中で2つの方言を操っているのである。これは私だけに限らず、地方で育った昭和20~40年代生まれの人の多くに当てはまることであろう。

鹿児島方言の変容

バイリンガルな方言話者が増えると、地域の方言はどのように変わるのであろうか。鹿児島方言を母方言とする話者が標準語を話すとき、その標準語に母方言の影響が出てくるのは避けられない。日本人の英語に日本語の特徴(つまり日本語訛り)が出てくるのと同じように、鹿児島方言話者の標準語には鹿児島方言の特徴が現れる。それとは逆方向に、バイリンガル方言話者が話す母方言にも、標準語の影響が出てきたとしてもおかしくはない。

その影響が顕著に見られるのが語彙のレベルであろう。鹿児島方言でも、伝統的な方言語彙が標準語の語彙に置き換わってきている。

伝統的な方言語彙 標準語の語彙

げんなか はずかしい

てそか 疲れた

えしか ずるい

ずんばい たくさん

ほがなか(穂が無か) 馬鹿だ

もじょか~むじょか 可愛い

がめる 盗む、取る

つ かさぶた

びんた 頭

面白いのは、形容詞を中心に伝統的な語形と標準語の語形の混成(ブレンド)がしばしば見られることである。次の例では、標準語の語幹と方言の語尾が結合している。

伝統的な方言語彙 標準語 混成語

げんなか はずかしい はずかしか

えしか ずるい ずるか

もじょか かわいい かわいか

変化するのは、もちろん語彙だけではない。音声面においても、鹿児島方言の特徴とされた語末促音(A)や母音融合(B)が中年層以下の発音ではあまり聞かれなくなった。

伝統的な発音 新しい発音

(A)くっ(靴) くつ

かっ(柿) かき

(B)へ(灰) はい

へ(蝿) はえ

でこん(大根) だいこん

てげ(大概) たいがい

アクセントやイントネーションも然りである。これらのプロソディー特徴は言語獲得の非常に早い時期に獲得されるため、一番変化しにくいと考えられがちであるが、実際には標準語の影響により大きく変化してきている(窪薗 2021)。鹿児島方言には語末音節を高く発音する型(B型)と、その1つ前の音節を高く発音する型(A型)の2つのアクセント型があるが、若年層では両者の混同が激しい。その変化の仕組みは、標準語のアクセントと比較すればよく理解できる。標準語でピッチを下げる語(起伏式の語)は鹿児島方言でもピッチを下げる型(A型)に変化し、標準語でピッチを下げない語(平板式の語)は鹿児島方言でもピッチを下げない型(B型)に変化してきている(下例)。A型・B型という2つのアクセント型を保持しながらも、無意識のうちに標準語と伝統的な方言をブレンドした形の中間言語を話すようになっているのである。

伝統的なアクセント 新しいアクセント 標準語のアクセント

B型→A型 モミジ(紅葉) モミジ モミジ

キョウト(京都) キョウト キョウト

ドーナツ ドーナツ ドーナツ

アオシンゴウ(青信号) アオシンゴウ アオシンゴウ

A型→B型 カエデ(楓) カエデ カエデ

オショク(汚職) オショク オショク

ブラジル ブラジル ブラジル

シャカイトウ(社会党) シャカイトウ シャカイトウ

方言の衰退

標準語の普及によって各地の方言話者が標準語と方言のバイリンガルになったと述べたが、この言語状況は永続するものではないようである。私が過去30年間調査を行ってきた鹿児島方言においては、中高年話者の多くがバイリンガルであるのに対し、若い世代の中には上記の中間言語だけを話すモノリンガルな話者が少なくない。世代別に見ると、80歳以上の高年層(特に男性)が伝統的な方言しか話せないモノリンガル話者、それ以下の中高年層が場面と相手によって標準語と方言を使い分けるバイリンガル話者、そして20代を中心とした若年層が上記のような中間言語を話すモノリンガル話者、大雑把に言うとこのようになる。

同じ鹿児島県でも離島になると状況はさらに複雑である。私が20年近く調査を行ってきた甑島(人口4,000人、母方言話者は推定でその半数)の日本語は姉妹方言である鹿児島方言とは語彙や音声などの面で大きく異なる方言であるが、80歳以上の高年層は聞き手としては標準語・鹿児島方言・甑島方言の3方言を理解する一方で、話者としては伝統的な方言しか話さないモノリンガル話者である。これに対し、40~70歳の話者の多くは複数の方言を使い分けるバイリンガル話者で、中には上記3つの方言を使い分けるトリリンガル話者も少なくない。島の人とは伝統的な方言を話し、学校の先生達をはじめ鹿児島県の本土から来た人とは鹿児島方言を話し、それ以外の人とはラジオ・テレビを通じて学んだ標準語で会話するというような使い分けをしている。ところがそのような方言の使い分けが若い世代の話者に継承されているかというとそうではない。この島には高校がないためにすべての子供が15歳以下であるが、彼らが話している日本語は伝統的な島言葉でもなければ、標準語や鹿児島方言でもない。すべてを混ぜ合わせたようなクレオール的な日本語である(社会言語学的には格好の研究対象であろう)。このまま行くと、伝統的な方言はあと20~30年で消滅してしまう可能性が高い。

では、なぜこのような危機的状況が生じたかというと、甑島方言の場合には大きく2つの理由が考えられる。その一つは人口そのものの減少である。島の人口が一番多かったのは戦後間もない頃(今から70年ほど前)で、約25,000の人が住んでいた。そこから人口は減っていき、20年前には7,000人強になり、今では4,000人までに落ち込んでいる。今でも1年に150~200人くらいずつ減っているため、このまま推移すると、あと30年もしないうちに人口がゼロになってしまう計算である。

人口が減ると、それに比例して方言話者も減るのは当然であるが、それにも増して方言話者は減っている。その一番の理由は方言が若い世代に継承されていないことである。なぜ継承されていないかというと、その根底には上述した、方言に対する劣等感がある。方言は「恥ずかしいもの」「間違った日本語」という誤った先入観があるため、生活言語としての方言を肯定できずにいる。「子供たちには標準語で話しかけるようにしている」という親の発言からも分かるように、方言を子や孫の世代に継承しようという思いが極めて薄い。地域の文化としての方言がこのような形で失われていくのは実に残念である。

<参考文献>

Comrie, B., S. Matthews, and M. Polinsky. (1996) The Atlas of Languages. New York: Facts on File, Inc.

Krauss, Michael E.(1992)The world’s languages in crisis. Language 68(1): 4–10.

窪薗晴夫(2021)『一般言語学から見た日本語のプロソディー ―鹿児島方言を中心に―』くろしお出版。

-

- 2022年03月15日 『ソトから見た日本語、ウチから見た日本語 10. 言語の多様性とコミュニケーション 窪薗晴夫(国立国語研究所)』

-

前回まで、日本語の多様性を世代差と地域差という2つの側面から考察した。現代の日本語は、略語や外来語(カタカナ語)、語義変化を中心に言葉の世代差が大きく、異なる世代間で意思の疎通がむずかしい状況が生じている。地域差についても、日本語は一つの言語とは思えないほどの地理的変異を示し、異なる方言の話者間で誤解が生じる可能性が小さくない。今回はこの日本語の多様性とコミュニケーションとの関係を、プロソディー(アクセント、イントネーション)という視点から論じる。

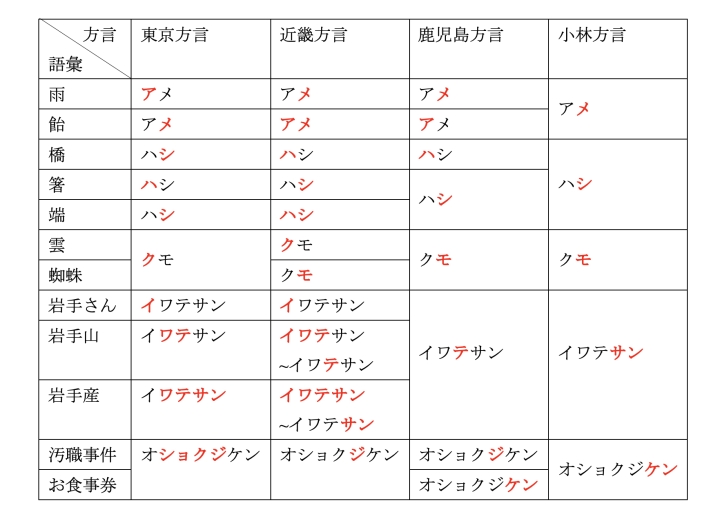

アクセントの弁別機能

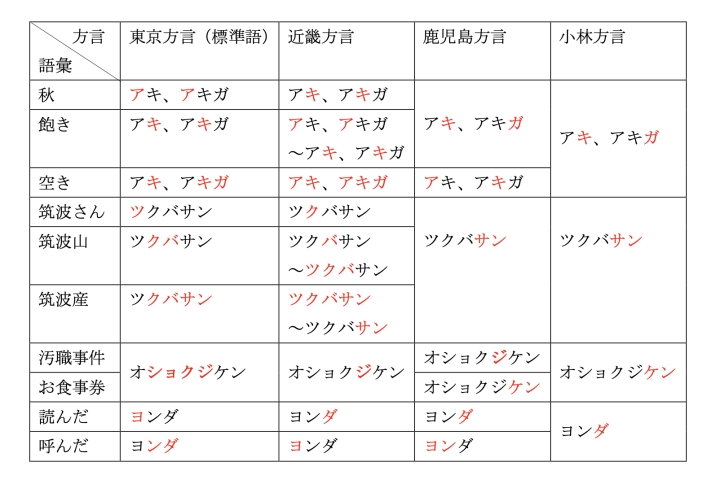

アクセントは音声コミュニケーションに重要な役割を果たす。日本語のアクセントは方言ごとに体系も実際の発音も異なるが、書き言葉であれば漢字の違いで示される「雨―飴」などの同音異義語を区別する役割(弁別機能)を持つ。表1に示したのはその具体例である。

表1からも分かるように、どの語対がアクセントで区別できるかは方言によって異なる。アクセントの型が多い東京方言や近畿方言(Uwano 1999の言う「多型アクセント体系」)は、アクセント型が少ない鹿児島方言より一般に弁別機能が高く、3種類のツクバサン(筑波さん、筑波山、筑波産)まで区別することができる。アクセントの型を2つしか持たない鹿児島方言(二型アクセント体系)では最大2種類の区別しかできず、また最初の要素を同じくする複合語(たとえば3種類のツクバサン)はすべて同じ型で発音される。一方、オショクジケンのように、東京や近畿で区別できなくても鹿児島方言では区別できるという語対も存在する。区別できる語対は異なっても、複数のアクセント型を許容する方言ではアクセントが弁別的な役割を果たすのである。

以上はアクセントが弁別機能を持つ方言の場合であるが、表1の中でも宮崎県の小林方言は型の区別を持たない体系(一型アクセント体系)で、すべての語が同じメロディーで発音される。この方言では、すべての語において最後の音節だけが高く発音されるため、アクセントによって語を区別することができない。「秋―飽き―空き」や「読んだ―呼んだ」のような同音異義語はすべて文脈(会話の前後関係)で区別せざるをえない。

アクセントの境界表示機能

では小林方言のような体系ではアクセントが何も役割を果たしていないかというと、そういうわけではない。この方言には語句(正確には文節)の最後が高くなるという特徴があるため、高いピッチが文節の切れ目を明示してくれる。アクセントが語句の境界を表示するのである。ちなみに小林市のホームページでは、自分たちの方言を「日本のフランス語」と呼んで自慢している。たしかに語句の最後が高く発音される点ではフランス語によく似ている。1例を挙げると次のようになる(赤字は高く発音される部分を表す)。

(1)ワタシワ ニホンニ スンデ イル(私は日本に住んでいる)

同様の機能は日本語の他の方言にも観察される。鹿児島方言であれば、語句の最後かその一つ前の音節が高く発音されるから、高いピッチが現れるとその後ろで語句が終わることが明示される。東京方言には「私」や「東京」のように平坦に発音される語(平板アクセントの語)が多いため、語句の境界が他方言より不明確になるが、それでも高さの山の数が語句の数とほぼ一致し、それが語句の境界を知る手がかりとなる。

(2)a. ワタシワ ニホンニ スンデ イル〔鹿児島方言〕

b. ワタシワ ニホンニ スンデ イル〔東京方言〕

c. ワタシワ ニホンニ スンデ イル〔近畿方言〕

この境界表示機能がなくなると、1つの文がいくつの語句から成っているか、また語句がどこで切れるかが分からなくなる。文字で示すならば次のような感じになってしまうのである。アクセント情報が聞き手側の文理解に重要な役割を果たしていることが分かる。

(3)ワタシワニホンニスンデイル

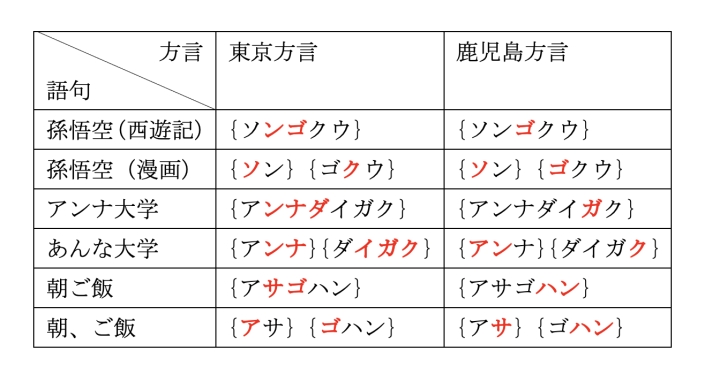

watasiwanihonnisundeiru

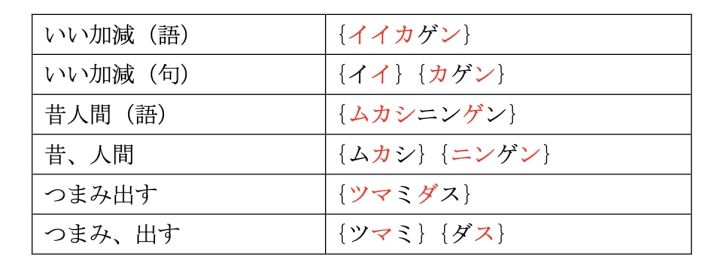

アクセントが持つ境界表示機能は、複合語と句構造の違いにさらに明確に現れる。前々回示したように、(4)のような複合語と句構造の違いをアクセント句{ }の数が示してくれる(表2)。ただし東京方言の「つまみ出す」のように、アクセントでは区別できずポーズに頼るしかないペアもある。

(4)イイカゲン: いい加減な人間(複合語) vs. お風呂はいい加減だ(句構造)

ムカシニンゲン:祖父は昔人間だった(複合語) vs. 昔、人間だった(句構造)

ツマミダス:猫をつまみ出す(複合語) vs. つまみ(を)出す(句構造)

イントネーションの役割

語のプロソディー特徴であるアクセントと同じように、文のプロソディー特徴であるイントネーションも音声コミュニケーションにおいて重要な役割を果たす。たとえば次に挙げるような曖昧文は、話し言葉では主にイントネーションによって区別される。

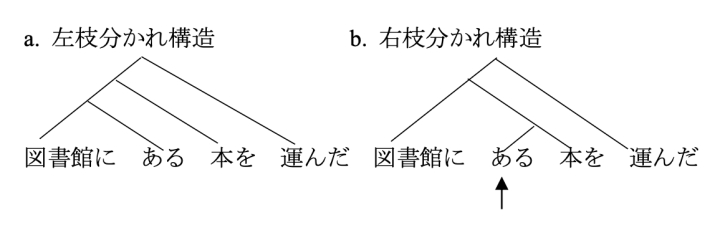

(5)a. 図書館にある本を運んだ。

b. あの人に気をつけろと言った。

c. 太郎と花子のお母さん

d. 青い縞模様のシャツ

e. あの犬の小屋

f. こわい目のお化け

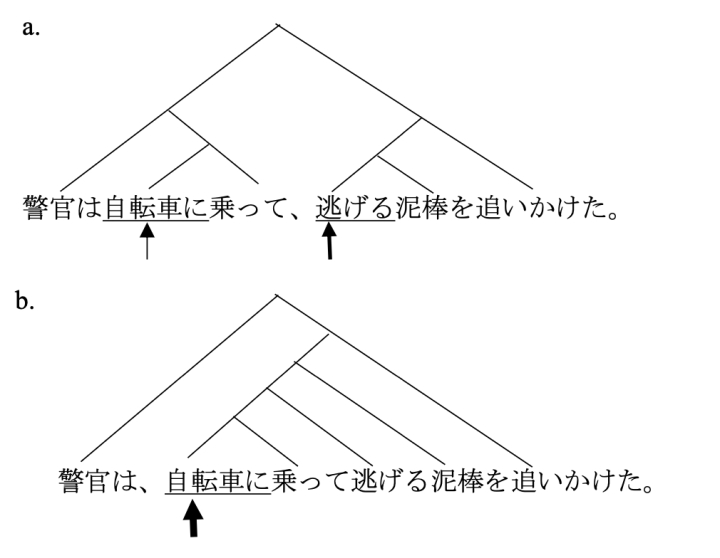

g. 警官は自転車に乗って逃げる犯人を追いかけた。

たとえば(5a)の文は左枝分かれの意味(図書館にある本を、別のところへ運んだ)と右枝分かれの意味(図書館に、とある本を運び込んだ)の2つの解釈を許す。書き言葉であれば読点(、)の有無や位置で区別することが可能であろうが、話し言葉でその役割をするのがイントネーションである。右枝分かれ構造が生じたところ(矢印)でピッチが急上昇し、それにより右枝分かれ構造であること、すなわち「図書館に」と「ある」を修飾―被修飾関係にないことが示されるのである(窪薗 1995)。

(6) a. 左枝分かれ構造 [[[図書館に ある] 本を] 運んだ] (ツリー表示は図1を参照)

b. 右枝分かれ構造 [[図書館に [ある 本を]] 運んだ]

↑

(5g)のような複文の場合も、同じ原理が働く。このように修飾関係が複雑な文では、ピッチの急上昇によって右枝分かれ構造が明示されるだけでなく、急上昇の度合いによって埋め込みの深さが示される。ピッチ上昇の度合いを矢印の太さで表すと図2のようになる。

(7) a. [[警官は[自転車に乗って、]] [[逃げる泥棒を]追いかけた。]] (ツリー表示は図2を参照)

↑ ↑

b. [警官は、[[[[自転車に乗って]逃げる]泥棒を]追いかけた。]]

↑

意味が正反対になる例

曖昧文の中でも、イントネーションによって文の意味がほとんど逆になってしまう例もある。たとえば(8a)は「子供」を強調した高く発音すると、「まだ子供だ」という意味になり、「ない」を強調すると「もう子供ではなない」という意味になる。(8b)の文も、「人」を強調して発音すると「他人のためではない、自分のためだ」という対比の意味が出て、情けをかける(人を助ける)ことを勧める文になるが、否定辞の「ならず」を強調すると「その人のためにならない。よって情けをかけるな。」という真逆の意味が出てしまう。(9)も、諺本来の意味では「旅をさせよ」にプロミネンスが置かれるが、「可愛い子」に対比のプロミネンスを置いてしまうと、「可愛い子なら旅をさせてもよいが、可愛くなければ旅をさせてはダメ」という言外の意味が出てしまう。

(8)a. 太郎は子供じゃない。

b. 情けは人のためならず。

c. 可愛い子には旅をさせよ。

プロソディーの二律背反的側面

ここまで見てきたように、話し言葉においてアクセントやイントネーションは非常に重要な役割を果たす。これらのプロソディー特徴がなければ、音声コミュニケーションは円滑に進まないと言っても過言ではない。ところが不思議なことに、音声コミュニケーションを豊かにしてくれるプロソディーが、コミュニケーションを阻害するという側面も持つ。その大きな原因となっているのが、プロソディーが示す地域差である。

たとえばアクセントであれば、アキ(高低)という発音は東京では「秋」を意味するが、大阪では「飽き」を、鹿児島では「空き」を意味する(表1)。またアキガ(低高低)と言えば、東京では「飽きが」を、大阪では「秋が」か「飽きが」を、鹿児島では「空きが」を意味することになる。このように同じ発音でありながら、指し示すものが方言によって異なってくる。

表2に示した複合語と句構造も、甑島方言のように、1つの語に複数のアクセントの山が生じるような方言(いわゆる重起伏体系)が出てくると区別がむずかしくなる。この方言ではツクバサン(筑波さん、筑波山、筑波産)やマクドナルドのように、一定以上の長さの語であれば1つの語の中でピッチの高い部分が複数現れ、よってアクセントを手掛かりに語句の切れ目を推定したり、複合語と句構造の違いを判断するのがむずかしくなる。たとえば2種類の「いい加減」や「つまみ出す」は複合語の句構造も同じ数のアクセントの山を示す(表3)。ピッチの微妙な違いで両者の区別がなされるため、他の方言の話者は何回聞いても区別がむずかしく、文脈だけが頼りとなる。

文のレベルも然りで、イントネーションは左枝分かれ構造と右枝分かれ構造の違いを明確に示すが、その一方では誤解の原因ともなる。たとえば前々回紹介したように、日本列島には疑問文を文末上昇のイントネーションで示す方言(東京方言、近畿方言他)もあれば、それとは逆に文末下降のイントネーションで示す方言(鹿児島方言他)もある。前者の体系では文末下降は平叙文の典型的なパターンであるから、方言間の会話では疑問文なのか平叙文なのかが分からなくなってしまう。音声コミュニケーションを円滑にするはずのプロソディーが、空間的な多様性(方言差)ゆえに逆にマイナスに働くこともあるのである。

これはプロソディーだけの問題ではない。前々回紹介したように、単語の意味や用法でも、方言差ゆえに意思疎通が阻害されることが多々ある。ここでは、言語が持つ多様性が、コミュニケーションの障害となる。

多様性がなければ

言語はコミュニケーションを目的としている。アクセントやイントネーションなどのプロソディー特徴も、コミュニケーションを円滑にするために存在している。にもかかわらず、言語が持つもう一つの側面である多様性が、コミュニケーションを阻害する結果となっている。言語は、このように二律背反的な側面を持っているのである。

コミュニケーションにとって、多様性は無用の長物である。多様性がなければ、言語間の違いも、方言間の違いもなくなる。地球上の人間が皆同じ言語を話すから、「外国語」という概念もなければ、「方言」という概念もなくなる。日本人が英語で苦労することもなければ、鹿児島や青森の人たちが慣れない標準語を話して冷や汗をかくということもなかったであろう。コミュニケーションから見ると理想郷ということになる。地球上の人間が皆同じ言語を話すわけであるから、国家間の意思疎通もスムーズになり、世界も平和になることが予想される。人間の歴史でこれほどまでに多くの戦争や紛争はなかったはずである。

にもかかわらず、人間の言語は実に多様である。今では世界中に7,000の言語が存在し、日本語にも多くの方言が存在する(奄美以南の琉球語を含めるとさらに多様になる)。お互いにコミュニケーションがむずかしい言語や方言が、地球上にも日本にも数多く存在するのである。英語とドイツ語はもともと同じ言語であったが、今ではお互いに通じなくなってしまった。北欧のスウェーデン語やノルウェー語も、歴史をたどると英語と同じ祖先(ゲルマン語)から出てきている。さらに歴史をさかのぼると、イタリア語やルーマニア語の先祖であるラテン語や、東欧のロシア語やポーランド語も、さらに東に行ってイランのペルシャ語、パキスタンのウルドゥー語、インドのヒンディー語なども皆同じ祖先から出てきたとされる。インド・ヨーロッパ語族と呼ばれる言語グループであるが、同じ一つの言語だったものが数千年のうちに分岐を繰り返し、今では数多くの言語となって、お互いに通じない状態になってしまった。

変化したがる言語

このように言語が多様化した一番の理由は、言語が変化したがるからであろう。たとえばラテン語とゲルマン語の間の違いを説明してくれるのが「グリムの法則」であるが、この法則は、子音の調音法や有声・無声が規則的に変化することを示している。グリムの法則以外でも、一般に音の法則と呼ばれているものは、言語や方言で起きた音変化の痕跡である。もともと均一な言語体系であっても、一部の地域で発音の変化が起こって、他の地域で起こらなければ、そこに発音の違いが生じる。最初の頃はまだ意思疎通が可能な(つまり方言の)違いであっても、そのような変化が積み重なっていくと意思疎通がむずかしくなると異なる言語とみなされるようになる。

日本語の方言も然りである。東京方言と近畿方言のアクセント体系は日本語全体の中では微小な違いでしかないが、ある段階で分岐して今の違いが生じたと考えられている。九州の方言も同じで、長崎方言と鹿児島方言は同じ方言グループ(九州西南部方言)と考えられている。ともにアクセントの型が2つしかない二型アクセント体系である上に、「雨」や「飴」などの基本的な語彙のアクセントも同じであり、また複合語アクセント規則も共通している(東京方言などとは大きく異なる)。にもかかわらず、長崎方言と鹿児島方言の間には少なからず違いもあり、前者は単語のアクセント(高音調の位置)を語頭から計算するのに対し、後者は語末から計算する。また高音調の位置を計算する(数える)単位や高音調を担う単位が長崎ではモーラであるのに対し、鹿児島では音節である(窪薗 2021)。たとえばA型の語は次のように高音調の位置が決まる(ドット/./は音節境界を示す)。

長崎方言:語頭から2つ目のモーラが高い

ア.マ.ザ.ケ(甘酒)、ナ.ツ.ヤ.ス.ミ(夏休み)、パ.レー.ド、ワ.シン.トン

鹿児島方言:語末から2つ目の音節が高い

ア.マ.ザ.ケ(甘酒)、ナ.ツ.ヤ.ス.ミ(夏休み)、パ.レー.ド、ワ.シン.トン

このような違いも、もともとは同じ体系だったものが、一方の地域で他方にない変化を遂げた結果だと考えられる。いずれかの地域が独自の変化を遂げたために今のような地域差が発生し、長崎方言/鹿児島方言として区別されるようになったと考えられている。数える方向性についても、数える単位についても、この方言グループに起こった変化は日本語の歴史の中では比較的短期間のうちに起こったということになる。

このように、もともと同じ言語が話されていても、一部の地域で発音が変わってしまうと方言が生じる。全地域が同じ変化を遂げる限りでは地域差は生じないのであるが、実際にはそうではない。それぞれの地域がそれぞれの変化を遂げて「方言」が生じ、そのような変化が積み重なってお互いに通じなくなると、異なる「言語」が生じる。言語が示す多様性は、このように言語が変化したがる体質を持つことによって生じると考えられる。多様化すれば意思疎通が阻害されるというマイナス面があるにもかかわらず、言語は変化したがり、その性格ゆえに言語の多様性が生じる。言葉が持つ二律背反的で、悩ましい性格である。

<参考文献>

Uwano, Zendo. (1999) Classification of Japanese accent systems. In Shigeki Kaji (ed.) Cross-Linguistic Studies of Tonal Phenomena: Tonogenesis, Typology and Related Topics, 151-186. Tokyo: ILCAA.

窪薗晴夫(1995)『語形成と音韻構造』くろしお出版。

窪薗晴夫(2021)『一般言語学から見た日本語のプロソディー―鹿児島方言を中心に―』くろしお出版。

-

- 2022年03月08日 『ソトから見た日本語、ウチから見た日本語 9.日本語の地域差―鹿児島方言は英語に似ている― 窪薗晴夫(国立国語研究所)』

-

今回は日本語の地域的多様性(方言)をソトから見る試みとして、私の母方言である鹿児島方言を中心に据えて、東京方言(標準語)との相違点と英語との類似点を紹介する。

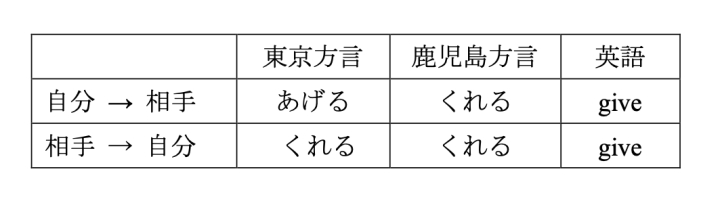

表1: 授受動詞の使い分け

表1: 授受動詞の使い分け

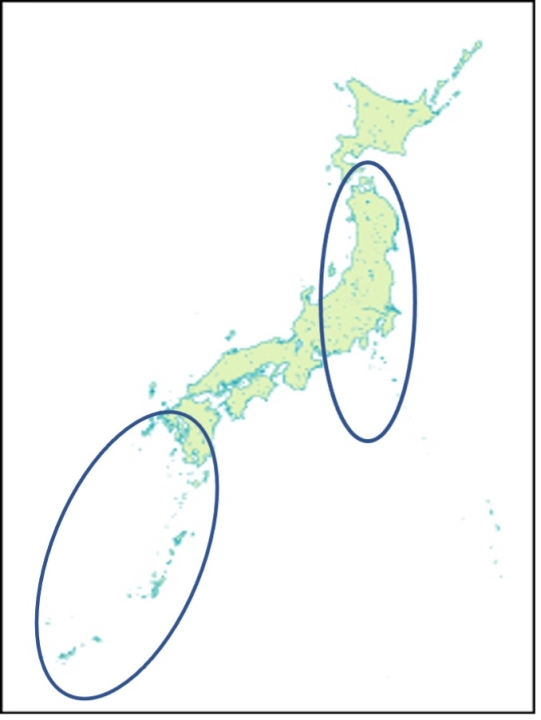

図1: 「くれる」を双方向に使う地域(『新日本言語地図』p.265に基づく)

図1: 「くれる」を双方向に使う地域(『新日本言語地図』p.265に基づく)

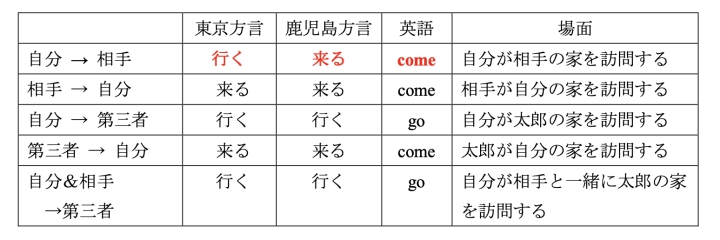

表2: 行く/来るの使い分け

表2: 行く/来るの使い分け

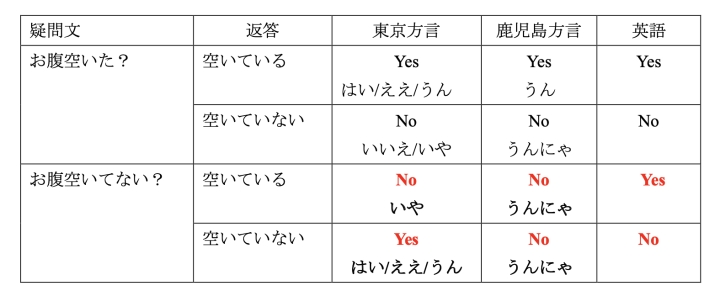

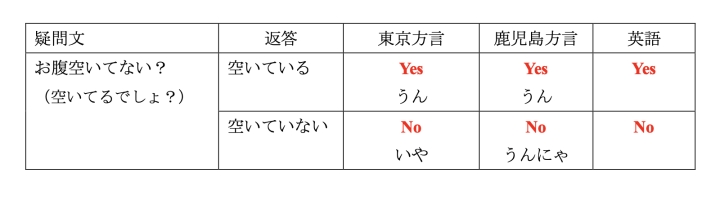

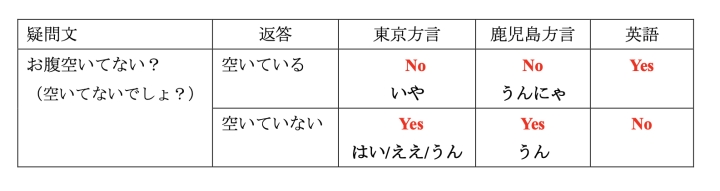

表3: 疑問文と応答詞の対応

表3: 疑問文と応答詞の対応

表4: 疑問文と応答詞の対応(モダリティとの関係(1))

表4: 疑問文と応答詞の対応(モダリティとの関係(1))

表5: 疑問文と応答詞の対応(モダリティとの関係(2))

表5: 疑問文と応答詞の対応(モダリティとの関係(2))

「くれる」と「やる」

「くれる」や「もらう」など、物の授受に関する動詞は授受動詞と呼ばれている。東京方言では人から自分への授受に「くれる」、自分から人への授受に「あげる」という動詞を用いる。自分から人へ授受する際に「くれてやる」と言うこともあるが、これは「やる」の異形であり、単に「私があなたに/彼にくれる」とは言えない。

これに対し鹿児島方言では、(A)のように人が自分に物を「くれる」時だけでなく、(B)のように人に物を「あげる」時も「くれる」という動詞を使う。(B)では「あげる」という動詞も使われるが、「くれる」よりも丁寧で、東京方言のにおいがする。「わい」(=お前)や「おい」(=俺)のような方言特有のくだけた表現と共起することはむずかしい。

(A)わいがおいにリンゴをくれた。(=お前が俺にリンゴをくれた)

(B)おいがわいにリンゴをくれた。(=俺がお前にリンゴをあげた)

はんに、くるっで。(=あんたにあげるわ)

これは英語のgiveという動詞に似ている。つまり、鹿児島方言の「くれる」も英語のgiveも、自分(話し手)と相手(聞き手)の間で双方向に使われる。

(A’)You gave me an apple.

(B’)I gave you an apple.

I’ll give it to you.

3つの言語(方言)を比較すると表1のようになる。

東京方言から見ると鹿児島方言は変な方言に思われがちであるが、日本語で「くれる」を双方向に使う方言は珍しくないようである。『新日本言語地図』(大西 2016: 264-265)によると、「くれる」を鹿児島方言のように双方向の授受に使う地域は、九州西南部以南(長崎県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県)と中部地方~東北地方に広く分布している(図1)。日本語ではこのように双方向に用いる方が歴史的には古い用法であり、現代の東京方言のように、方向によって「くれる」と「やる/あげる」を使い分ける特徴は、中世(平安時代後期)以降に発達したという。この説に従うと、日本語の古い特徴が日本列島の北と南に残っていることになり、言語の変化は京の都で起こり古い言語特徴が都から遠く離れたところに残るという「方言周圏論」(柳田 1930)を裏付ける事実ということになる。これは、前々回に紹介した「あまい」(=塩気が足りない)の分布や、前回紹介した疑問文の下降調イントネーションの分布とも重なる。

「くれる」は本動詞だけでなく「運んでくれる」「してくれる」などの補助動詞でも使われるが、鹿児島方言ではこの場合も、双方向に用いられる。

(A’’)わいが荷物を運んでくれた。(=お前が荷物を運んでくれた)

(B’’)おいが荷物を運んでくれた。(=俺が荷物を運んであげた)

はんの代わりに運んでくるっで。(=あんたの代わりに運んであげるわ)

やる

鹿児島方言では「くれる」だけでなく「やる」という授受動詞も、自分と相手の間で双方向に用いられる。東京方言の「やる」は下記の(D)のように、自分が人に渡す場合に用いられるが、鹿児島方言ではこの場面だけでなく、(C)のように人が自分に渡す場合にも用いられる。

(C)わいがおいに新聞をやった。(=お前が俺に新聞を渡した)

はよ、新聞をやらんか。(=早く新聞を渡しなさい)

(D)わいにやっで。(=お前にやるわ)

このように鹿児島方言では「くれる」も「やる」も自分と人との間で双方向に用いることができる。両者の間には丁寧度の差や、相手に益があるか否かと言った違いがあるように思われる。

「行く」と「来る」

自分が相手のところに行く場合、英語はcomeという動詞を用いる。たとえば電話で「明日、そっちへ行くから」という場合には、I’m going tomorrowではなくI’m coming tomorrowと言う。I’m goingと言うと「相手のところとは別のところへ行く」という意味になってしまう。英語ではまた、「君も一緒に行く?」と誘う時もAre you going with me?ではなくAre you coming with me?と言わなくてならない。昼食を買いに行く場面では、Are you coming?は「一緒に行く?」を意味し、Are you going?だと「君行く?(なら私の分も買ってきて)」といった意味まで含意するようになる。

以上が日本語の東京方言と英語の違いであり、相手のところへ行く場面のgo/comeの使い分けが日本人の英語でよく問題となる。この「行く」と「来る」の使い分けについても鹿児島方言は東京方言より英語の方に似ている。まず、電話の会話で相手の家を訪問することを伝える際は、「明日、くっで」と「来る」を使う。この場面で「明日、行っで」と「行く」を使ってしまうと、相手のところとは別のところへ行くという意味になってしまう。

東京方言、鹿児島方言、英語の3つの異同をまとめたのが表2である。鹿児島方言の「行く/来る」は英語のgo/comeと使い方が一致するから、鹿児島方言話者が話す英語には、東京方言話者が話す英語に見られるgoとcomeの混同(goの過度使用)がないことが予想される。個人的な経験ではまさにその通りで、goとcomeの使い分けで苦労した記憶はない。

では日本語の中で鹿児島方言が突出しているかというと、そうでもない。上述の『新日本言語地図』(大西 2016: 94-95)によると、相手の家に行くときに「来る」を使う方言は九州から沖縄にかけて広く分布している。加えて、岐阜県北部から能登半島に至る地域と、鳥取県・島根県の一部にも見られるという。

YesかNoか

否定疑問文への答え方でも鹿児島方言は英語に似ている。たとえば「お腹空いてない?」とYesかNoかを中立的に聞かれた場合、東京方言では「ええ、空いてない」「はい、空いてません」のように答えることが多い。英語に直訳するとYes, I’m not hungry.のようにYesという応答詞と否定辞notが共起してしまう文である。この直訳英文は英語では不適格で、正しい英語ではYes, I am hungry.(空いています)、No, I’m not hungry.(空いていません)と言わなくてはいけない。つまり英語でnotと共起できるのはYesではなくNoである。Yes, I’m not hungry.のような文は、日本人が英語を話す際に犯す典型的なミスだとされている。

これに対し、鹿児島方言では同じ中立的な文脈で「腹は減っとらんか?」と聞かれて、「うんにゃ、減っとらん」と答える。「減ってないか」という否定文であれば、「うんにゃ」(=いや)という否定の応答詞が用いられるのである。後述のように文脈によっては「うん、減っとらん」のように「うん」(=はい、うん)を使うこともありうるが、YesかNoかを中立的に尋ねる疑問文に対しては「うんにゃ、減っとらん」のようにNoで答える方がはるかに自然に感じられる。「腹が減ったけ?」(=お腹空いた?)という肯定疑問文に対しては、東京方言と同じように「うん、減っとっ」(=うん、空いてる)、「うんにゃ、減っとらん」(=いや、空いてない)と答えるから、否定疑問文に対して否定文で答える時の応答詞が東京方言とは異なり、英語と同じということになる。

この方言差は「雨は降っとらんけ?」(=雨降ってない?)や、「明日行かんとか?」(=明日行かないのか?)といった他の否定疑問文でも観察される。否定文で答える場合、東京方言では「はい、ええ、うん」といった肯定の応答詞が、鹿児島方言では「うんにゃ」という否定の応答詞が一般的なようである。英語教育の場ではこの共通性が鹿児島方言話者にとってプラスに働くように思われるが、実際、個人的な経験では英語のYes/Noの使い分けで苦労した記憶がない。

では「お腹空いてない?」と聞かれて「空いている」と肯定文で答える場合はどうだろう。東京方言の場合、中立的な疑問文であれば「いや、空いている」というように否定の応答詞を使うという。英語ではこの場面でYes, I am.とYesを用いるから、ここでも東京方言と英語は異なるわけであるが、鹿児島方言では「うんにゃ、減っとっ」というようにNoを用いることが自然なように思える。つまり否定疑問文に対して肯定的に「減った」と答える時も、否定的に「減っとらん」と答える時も、ともに「うんにゃ(No)」という応答詞を用いる。英語に直訳するとNo, I am.、No. I’m not.という奇妙な言い方である。肯定的に答える時は東京方言と同じで、否定的に答える時は英語と同じということになるから、ハイブリッドな体系と言えるのかもしれない。以上をまとめると表3のようになる。

以上が、否定疑問文の応答詞をめぐる鹿児島方言と英語および東京方言との異同であるが、表3の一般化は純粋にイエスかノーかを求める中立的な疑問文に対する応答を比較したものであり、実際の発話状況を考えると厳密性を欠いている。否定疑問文には話し手側の心的態度(モダリティ)が強く出てくるため、話し手がどのようなニュアンスで尋ねているかによって文の発音(イントネーション)も変わり、それに応じて聞き手側の応答詞が変わってくることも考えられる。

たとえば「お腹空いてない?」という疑問文の場合、話し手が「お腹空いたでしょ」というニュアンスで尋ねることもある。この場合、若い世代の東京方言では「ない」のところでピッチが下がらない一本調子の上昇調イントネーションとなることが多いが、このように肯定的な同意を求められると「うん、空いてる」「いや、空いてない」と答えることが多いようである。これは表3とは逆の答え方で、結果的に英語と同じ答え方となる。面白いことに、この文脈では鹿児島方言でも同じように答えることが多い。ここでは3つの体系が一致する(表4)。話し手の意図が「お腹空いたでしょ」という肯定的なものであるから、形の上では「お腹空いてない?」という否定疑問文であっても、話し手の意図の方に呼応して応答詞を使うということであろう。

では話し手の意図が否定的な場合にはどうなるだろう。「お腹空いてないでしょ」というニュアンスで「お腹空いてない?」と聞く場合である。英語であれば、You are not hungry, are you?↘ というように付加疑問文を文末下降調で発音するケースにあたる。英語ではこの場合もYes, I am (hungry). No, I am not (hungry).と答える。鹿児島方言だと「腹は減っちょらんどが?」という聞き方になるが、この場合「うんにゃ、減った」「うん、減っとらん」という返答が自然なように思える。話し手側の「お腹が空いてない」という命題を肯定する場合には肯定応答詞の「うん」を、否定する場合には否定応答詞の「うんにゃ」を使うということになる。東京方言でも、鹿児島方言と同じように応答詞を用いるようである。まとめると表5のようになる。

このように否定疑問文に対する応答詞は話し手の発話意図とも大きく関わってくる。英語は一貫して肯定文にはYesを、否定文にはNoを用いるが、日本語の方言ではモダリティが大きく関係しているようである。研究対象を多くの方言に広げ、表3に示した中立的な否定疑問文と表4、5に見られるモダリティとの関係を、定量的に研究することが必要となる。

Ouch!と痛い!

英語のOuch(アウチ)は日本語では「痛い」と訳されるが、その意味範囲は日本語の「痛い」よりも広いとされる。怪我をして痛い場合だけでなく、熱湯に手を浸けて「熱い!」という場面でも用いられるからである。つまりOuchは日本語の「痛い」と「熱い」の両方に対応する単語である。

面白いことに、ここでも鹿児島方言は英語と同じであり、鹿児島方言では両方の場面で「痛い」という同じ語を用いる。針で刺された時も、熱湯に手を浸けた時も「痛か!」と言うのである。たとえば、お風呂のお湯加減を尋ねる時には「痛かけ? ぬるかけ?」と聞く。3つの言語(方言)をまとめると表6のようになる。

東京方言 鹿児島方言 英語

熱湯に手を浸けた時 熱い! 痛か! Ouch!

針で刺された時 痛い!

表6: 「熱い」と「痛い」

針で刺された時の感覚と熱湯に手を浸けた時の感覚が同じというのは、東京方言の方から見たら変に感じられるかもしれないが、生理学的に見るとそうではないらしい。このことが話題になったのが2021年度のノーベル生理学医学賞が発表された時であった。この賞はアメリカの研究者2名に与えられたが、その授賞理由の中に、「辛い」「熱い」「痛い」が同じメカニズムで感知されることを証明したという趣旨の説明があった。熱さと痛さは以前から同じ化学反応によることが分かっていたようであるが、辛さもまた同じ仕組みで感知されることを証明したというのである。この知見から見ると、辛さはともかくも、熱さと痛さが同じ単語で表現されていても何らおかしくはないということになる。この点では、英語や鹿児島方言の方が東京方言よりも人間の生理に忠実ということになる。

ここまで、英語のOuchが鹿児島方言の「痛い」と同じ意味範囲を持つことを指摘したが、もちろんのことながら、単語の意味範囲という点で常に鹿児島方言が東京方言より英語に似ているというわけではない。たとえば英語のwaterは日本語では「水」と訳されることが多いが、両者は同義ではなく、英語のwaterには「水」だけでなく「お湯」も含まれる。つまり温度に関わらずwaterである。一方、日本語の「水」は通常は熱くない液体を指し、「お湯」とは異なるものとして認識されている。ここでも英語の方が日本語より意味範囲が広いのであるが、「水」の定義については鹿児島方言は東京方言と変わらない。鹿児島方言の「水」も東京方言の「水」と同じく熱くないものを指し、英語のwaterのように「お湯」まで含むわけではない。

東京方言 鹿児島方言 英語

熱い液体 湯 湯 water

熱くない液体 水 水

表7: 「水」と「お湯」

アクセントの規則

最後に単語の用法や語義から少し離れて、単語のアクセントについて言語差・方言差を考察してみよう。日本語は一般に語の長さやアクセントの位置をモーラで数える「モーラ言語」とされ、英語のような「音節言語」と類型論的に区別される。たとえば、「東京(tookyoo)」という語は2音節(too.kyoo)で4モーラ(to-o-kyo-o)の長さを持つが、東京方言の感覚ではモーラの方が大切で、実際「東京」という語は4つの長さを持つとされる。この単位がモーラである。俳句・川柳や短歌でも、五七五や五七五七七と数える時の五や七は語句のモーラ数を数えたものである(モーラと音節の違いについては窪薗・本間 2002、窪薗 2021などを参照)。同じ数え方がアクセント規則でも用いられ、東京方言の基本的アクセント型は「語末から3つ目のモーラにアクセントを持つ」とされる。語末から3モーラ目と2モーラ目の間で急激なピッチ下降が起こり、一般に-3の型と呼ばれている(赤字はピッチが高い部分を、ハイフンはモーラ境界を示す)。

東京方言の基本的アクセント(-3の規則)

ア-オ-モ-リ、ア-キ-タ、イ-ワ-テ、ミ-ヤ-ギ、フ-ク-シ-マ、ヤ-マ-ガ-タ

ハ-ワ-イ、ド-イ-ツ、ロ-サ-ン-ゼ-ル-ス、サ-ン-フ-ラ-ン-シ-ス-コ…

日本語は東京方言のようにモーラで数える方言が圧倒的に多いが、鹿児島方言は例外的で、アクセントの付与が音節で決まる。この方言では語末の音節が高い型(いわゆるB型)とその1つ前の音節が高くなる型(A型)の2つのアクセント型がほぼ均等に現れる(ただし、外来語はほとんどA型である)。音節境界をドット(.)で示すと次のようになる。

鹿児島方言のアクセント

A型:イ.ワ.テ、ミ.ヤ.ギ、ハ.ワイ、ドイ.ツ、ロ.サン.ゼ.ル.ス、サン.フ.ラン.シ.ス.コ

B型:ア.オ.モ.リ、ア.キ.タ、フ.ク.シ.マ、ヤ.マ.ガ.タ

このように鹿児島方言は日本語の諸方言の中で「音節で数える」という特徴を持つ数少ない方言であるが、英語との共通点はこれにとどまらない。鹿児島方言のA型のように、語末から2つ目の音節に際立ちを有する型が英語の基本的なアクセント型である。その証拠に、英語話者は初めて見る単語を発音する時は語末から2音節目にアクセント(英語でいう強勢・ストレス)を置いて発音する。O.hí.o, Ar.i.zó.na, In.di.á.naなどに出てくる英語の基本的アクセント型が、初めて見る語に現れるのである(窪薗 2006)。

英語の基本的アクセント

a.o.mó.ri, a.kí.ta, i.wá.te, mi.yá.gi, fu.ku.shí.ma, ya.ma.gá.ta…

このように、鹿児島方言は「音節で数える」という仕組みだけでなく、アクセントの位置を決める規則も英語とよく似ている。ここでもまた、鹿児島方言は東京方言より英語に似た特徴を示す。

<参考文献>

大西拓一郎(編)(2016)『新日本言語地図』朝倉書店。

窪薗晴夫(2006)『アクセントの法則』(岩波科学ライブラリー118)、岩波書店。

窪薗晴夫(2021)『一般言語学から見た日本語のプロソディー』くろしお出版。

窪薗晴夫・本間猛(2002)『音節とモーラ』研究社。

柳田國男(1930)『蝸牛考』刀江書院(1980年に岩波文庫から再版)。

-

- 2022年03月01日 『ソトから見た日本語、ウチから見た日本語 8. 日本語の地域差―その2― 窪薗晴夫(国立国語研究所)』

-

前回に続き、地域差(方言)を考察する。前回は同じ語が地域によって異なる意味で用いられる語―つまり地域によって語義が異なるもの―を例に、日本語の地域差がコミュニケーションに支障となりうることを見たが、今回は音声を中心に日本語をウチとソトから見てみたい。

表1: 方言ごとのアクセントによる弁別(クリックで拡大)

表1: 方言ごとのアクセントによる弁別(クリックで拡大)

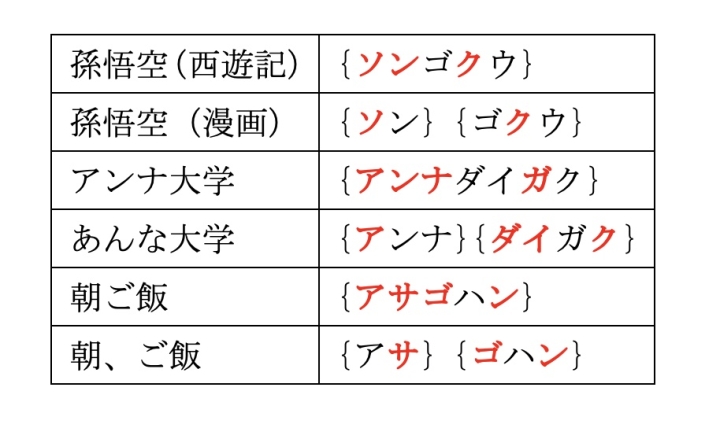

表2: 複合語と句構造の区別(クリックで拡大)

表2: 複合語と句構造の区別(クリックで拡大)

表3: 甑島方言における複合語と句構造のアクセント(クリックで拡大)

表3: 甑島方言における複合語と句構造のアクセント(クリックで拡大)

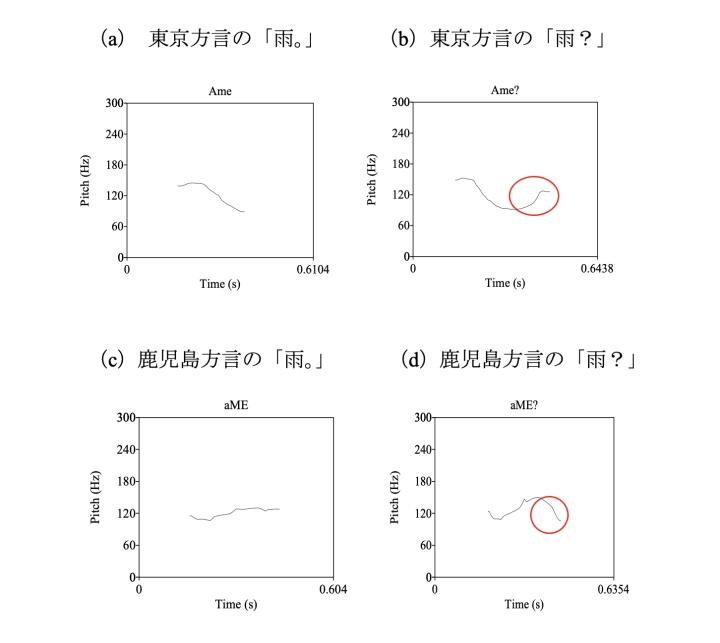

図1: 「雨」という1語文の平叙文と疑問文(クリックで拡大)

図1: 「雨」という1語文の平叙文と疑問文(クリックで拡大)

図2: 疑問文を下降調イントネーションで表す地域(クリックで拡大)

図2: 疑問文を下降調イントネーションで表す地域(クリックで拡大)

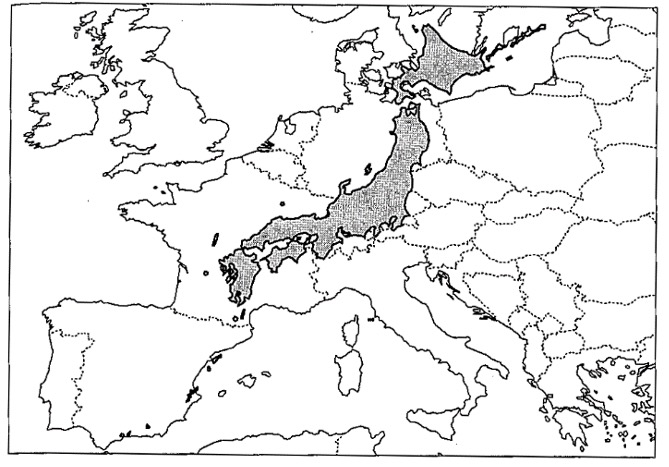

図3: 日本列島をヨーロッパと重ねた地図(真田信治 2007より引用)(クリックで拡大)

図3: 日本列島をヨーロッパと重ねた地図(真田信治 2007より引用)(クリックで拡大)

「を」を何と呼ぶか?

子供には<お>と<を>の使い分けがむずかしい。かな文字を習い始めた子供が<おかしをたべる>を<おかしおたべる>と書いて先生や親に直される、というのは誰しも体験したことがあるであろう。助詞の<を>は「おかし」の<お>と同じ[o]という発音であるから、子供が前者までも<お>と書いてしまうのは無理のないことである。「大阪」<おおさか>に合わせて「王様」を<おおさま>と書くのと同じ種類の書記ミスであろう。「おかしを」を「おかしお」と書いても、「王様」を「おおさま」と書いても特段誤解を招くことはないから、書記上の決まりがあるためにこのような「ミス」が起こる。日本中の子供たちが直面する共通した問題であろう。

一方、この<を>という文字を何と呼ぶかとなると、地域差が大きいようである。私自身、関西に住んでいた頃、ウォ[wo]と呼んで注意を受けたことがある。<おかしおたべた>という子供の書記ミスに対して、「<おかし>の次はオ[o]じゃなくてウォ[wo]だよ」と訂正したところ、「日本語にはウォという音はない」「そんな変な日本語を教えてはいけない」という注意を受けたのである。幼いころから<を>を[wo]と呼んできた者にとって意外なコメントであり、自分が正しいと信じてきた日本語が「変な日本語」だと言われて、幾分気分を害した。

たしかに現代の標準語(東京方言)でワ行の音と言えばワ[wa]しかない。ウォ[wo]という音はかつて存在したため表記にその痕跡をとどめているが、これを含めワ以外のワ行音はすべてア行に吸収されている。

ウォと呼んではいけないとすれば、では何と呼んだらいいのか。関西人の答えは「むずかしい方のオ」というものであった。なるほどと感心する一方で、<を>をウォと呼んで何が悪いと反論したくなった。ウォは1モーラの長さしかなく、「むずかしい方のオ」などよりもはるかに簡潔な呼び方である。子供にとっても「むずかしい方のオ」の方がむずかしい呼び方に違いにない。要は相手に通じるか通じないかという問題なのであろう。そう思って調べてみると、この<を>にはさまざまな呼び方があることが分かる。

ウォ[wo]、むずかしい方のオ、つなぎのオ、重たいオ(~重いオ)、

くっつきのオ、小さいオ、わをんのオ、かぎのオ、腰曲がりのオ

地域差も大きいようで、ウォ[wo]は関西ではほぼ完全否定されるが、東京では結構支持者が多く、3~4人に1人くらいの割合で「自分もウォと呼んでいる」という反応を示す。<を>=ウォと教え込まれた者にとっては心強い味方である。では他の地域ではどの呼び方が普通なのか。<を>の方言地図を書いてみたいと思いながら、まだ調べる時間がとれないでいる。

アクセントの地域差

次にアクセントの問題を考える。日本語は世界の言語の中でも「アクセントの宝庫」と呼べるほど、多様なアクセント体系を有している(窪薗 2021)。複数のアクセント型を有する方言もあれば、1つの型しか許容しない(つまりすべての語を同じメロディーで発音する)一型(いっけい)アクセント体系もあり、さらには語ごとに決まったアクセント型がなく、同じ語でも文脈などによってメロディーが異なってくる無型(むけい)アクセント体系もある。複数の型を許容する方言でも、東京方言や近畿方言(京都、大阪)のように、語が長くなると型の数も増える体系(多型(たけい)アクセント体系)もあれば、鹿児島方言のように、語の長さに関わらず2つの型しかないという方言(N(えぬ)型(けい)アクセント体系)もある(上野 2012)。

複合語のアクセントも同様で、ゲルマン語(英語、ドイツ語など)のように語頭の要素のアクセント型を残そうとする方言(たとえば鹿児島方言、長崎方言)もあれば、ロマンス語(イタリア語、スペイン語など)のように語末要素のアクセント型を残そうとする方言(たとえば東京方言)もある。さらには近畿方言のように語頭と語末の両要素が複合語のアクセント型を決定するというハイブリッドな体系もある(窪薗 2021)。単語のアクセントという点からみると、日本語は世界の諸言語の中でも際立って多様性に富んだ言語と言える。

その多様性は主に地域差、つまり方言差となって表れてくるのであるが、個々の単語のアクセントに地域差があっても、地域ごとの特徴(つまり訛り)と感じられるだけで、それ自体がコミュニケーションに大きな支障となるわけではないようである。たとえば「ありがとう」や「マクドナルド」という語は次のような地域差を示すが、このようなアクセントの地域差はそれ自体が誤解の原因となるわけはない。「マクドナルド」をどのアクセントで発音しても「マクドナルド」である(赤字が高く発音される部分を示す)。ちなみに最後の甑島は、鹿児島県の西側(東シナ海)に浮かぶ離島であり、その方言は母語話者2,000人(推定)という危機方言である。

東京 ありがとう マクドナルド

名古屋 ありがとう マクドナルド

大阪 ありがとう マクドナルド

鹿児島 ありがとう マクドナルド

宮崎 ありがとう マクドナルド

甑島 ありがとう マクドナルド

雨と飴

問題は、前回論じた語の語義と同じように、同じ発音(アクセント)が地域によって違う意味を持つという場合である。たとえばオッサン(低高)という発音は、大阪をはじめとする地域では男性(おじさん)を意味するが、鹿児島では女性(奥さん)を意味する。相手がどちらを意味しているのかは、文脈(前後関係)に頼るしかない。

アメ(低高)も東京では「飴」を意味し、大阪や鹿児島では「雨」を意味する。ハシも同様で、ハシ(低高)が東京では「橋」もしくは「端」を、大阪では「箸」を、鹿児島では「箸」もしくは「端」を意味する。このように同じ発音が地域によって異なるものを指す。アメやハシのような同音異義語の場合にも、聞き手は文脈で話し手の意図を判断するしかない(表1)。

もっとも小林方言(宮崎県)のように型の区別を持たない方言(一型アクセント体系)ではすべての語が同じように発音されるから、同音異義語をアクセントで区別することはできない。同じ方言内の会話であっても、常に文脈を利用して相手が意味する語を推定している。方言間の会話でも、これと同じ方策でコミュニケーションが成立するというわけである。この作業は聞き手にとっては結構負荷のかかる作業であろう。3種類のイワテサンをアクセントで区別できる方言(東京、近畿)の話者は、まったく区別されない方言(鹿児島、小林)話者の一様な発音を聞いて3種類の意味を文脈から聞きとらなくていけなし、逆に後者の方言話者は前者の3通りのアクセントを聞いて文脈からアクセントと意味の対応関係を推測しなくてはいけない。オショクジケンの場合には、アクセントで区別できる方言(鹿児島)と区別できない方言(東京、近畿)が逆転するが、この場合も異方言間の会話では同じような方策が必要となる。

甑島方言のアクセント

日本語の中でさらに厄介なのが、甑島方言のような重起伏の体系を持つ方言と、他の方言とのコミュニケーションであろう。「ありがとう」や表1のデータからも分かるように、東京方言や鹿児島方言など、日本語の大半の方言は単起伏の体系、すなわち、1つの単語が1つのピッチ(高さ)の山を示す体系を有する。これに対し、甑島方言は一定以上の長さの語にピッチの山を2つ示す。「ありがとう」がアリガトウ、「マクドナルド」がマクドナルドと発音されるのである。

単起伏の体系であれば、複合語と句構造のようなペアをピッチの山の数、すなわちアクセント句の数で区別できる。ピッチの山の数を見るだけで、複合語と句構造の違いが分かるのである。アクセント句を{ }で示すと表2のような違いである。

ソンゴクウ:孫悟空(西遊記) vs. 孫悟空(漫画)

アンナダイガク:アンナ大学(複合語) vs. あんな大学(句構造)

アサゴハン:朝ご飯を食べる(複合語)vs. 朝、ご飯を食べる(句構造)

これに対し、1つの語にピッチの山が複数出てくる甑島方言では、アクセントが複合語と句構造を区別する決定的な手掛かりとはならない。「アンナ大学」や「朝ご飯」のような複合語にもピッチの山が複数現れるため、「あんな大学」や「朝、ご飯」のような句構造とピッチの山の数だけでは区別できないのである(表3)。実際、2種類の「孫悟空」は2モーラ目のンが高いか低いか、2種類の「朝ご飯」も語頭のアが高いか低いかというだけの違いとなる。アクセント句境界に意識的にポーズを入れない限り、母語話者でないと区別はむずかしい。

イントネーションの地域差

アクセント以上にコミュニケーションに支障となりそうなのがイントネーションの地域差である。方言イントネーションは方言アクセントに比べてはるかに研究が遅れているが、それでも疑問文のイントネーションについては方言差が報告されている(木部 2010, 窪薗 2017, 2021)。疑問文のイントネーションと言えば、文末のピッチを上げるという特徴があたかも普遍的であるかのように書かれているが(Bolinger 1978, Ohala 1984)、日本語には文末上昇調と文末下降調の両方のイントネーションが観察される。

たとえば、「雨」という1語文の平叙文と疑問文を示したのが図1である。東京方言(図1a,b)では疑問文の末尾がピッチ上昇を示すが(丸印)、鹿児島方言(図1c,d)では同じ位置でピッチが下降する。後者では、ピッチが下降することによって疑問文であることが明示されるのである。

鹿児島方言には語彙の半数が「雨」のように語末音節が高くなるアクセント(B型アクセント)であり、これが疑問文として発音されると図1dのように文末下降調のイントネーションが聞こえてくる。東京方言や近畿方言の話者には、これが平叙文のように聞こえ、逆に図1cのような平叙文が疑問文に聞こえるという。鹿児島方言でも高年層話者は「か」や「け」のような疑問終助詞を付けて発音するからまだ誤解は少ないが、中年層以下では終助詞を省くことが珍しくなく、そうなると他方言の話者には疑問文かどうかがわからなくなってしまう。

鹿児島方言が例外的かというとそういうわけではない。図2に示すように、日本列島の北と南に疑問文を文末下降調で発音する地域があり、とりわけ南の方は九州の大半から沖縄に至る広い地域に共通した特徴である(窪薗 2021)。まるで柳田國男(1930)の方言周圏説を示唆するような分布であるが、日本列島の周辺地域に観察される文末下降調が昔の中央語(京都)でも用いられていたかどうかは定かではない。語彙の場合とは違い、イントネーションの場合には昔の体系を調べる術がない。

疑問文を文末下降調で発音するのは日本語の方言にだけ見られる特徴ではなく、ヨーロッパやアフリカの諸言語でも報告されている(Grice et al. 2000, Rialland 2007)。これまで考えられてきた以上に多くの言語で観察される特徴であるが、同じ言語の中で文末上昇調と文末下降調の2種類のイントネーションが観察されるのは珍しいようである。同一言語内で真逆のパターンが用いられているわけであるから、これがコミュニケーションの障害となっても不思議ではない。

日本列島は長い

ここまで見てきたように、日本語をソトから眺めてみると、アクセントやイントネーションは単一の言語とは思えないほどに多様である。この多様性がどこからくるのか、その言語学的理由ははっきりしないが、日本列島の地理的条件と関係していることは間違いない。図3は真田(2007)に記載されている地図で、日本列島を同じ尺度でヨーロッパと重ね合わせたものである(実際には日本列島はもっと南に位置する)。この地図は、日本列島が実に長い国であることを示している。ヨーロッパであれば日本列島の範囲に6~7の国があり、それと同数の言語が話されている。ドイツ語とフランス語がお互いに通じないのはよく知られているが、そうであれば東北の日本語と九州の日本語が通じなくても無理はない。今回見たようなアクセントやイントネーションの方言差が、日本語の中に観察されたとしても何ら不思議ではないのである。

<参考文献>

上野善道(2012)「N型アクセントとは何か」『音声研究』16(1), 44-62.

木部暢子(2010)「イントネーションの地域差」小林隆・篠崎晃一(編)『方言の発見』1-20. ひつじ書房。

窪薗晴夫(2017)『通じない日本語―世代差・地域差からみる言葉の不思議』(平凡社新書 861)平凡社。

窪薗晴夫(2021)『一般言語学から見た日本語のプロソディー』くろしお出版。

真田信治(2007)『方言は気持ちを伝える』岩波書店。

柳田國男(1930)『蝸牛考』刀江書院(1980年に岩波文庫から再版)。

Bolinger, Dwight(1978)Intonation across languages. In: Joseph Greenberg (ed.), Universals of Human Language, 371-425. Stanford: Stanford University Press.

Grice, Martine, D. Robert Ladd and Amalia Arvaniti(2000)On the place of phrase accents in intonational phonology. Phonology 17, 143-185.

Ohala, John(1984)An ethological perspective on common cross-language utilization of F0 in Voice. Phonetica 41, 1-16.

Rialland, Annie(2007)Question prosody: an African perspective. In Tomas Riad and Carlos Gussenhoven(eds.), Tones and Tunes. Volume 1: Typological studies in word and sentence prosody, 35–62. Berlin: Mouton de Gruyter.

-

- 2022年02月22日 『ソトから見た日本語、ウチから見た日本語 7. 日本語の地域差―その1― 窪薗晴夫(国立国語研究所)』

-

日本語をウチから見る試みとして、日本語の変異について考察を始めた。前2回は時間軸の変異としてのことばの世代差を考察したが、今回から数回にわたり、空間軸の変異としての地域差(方言)を分析する。

ところ変われば習慣や文化が変わる

外国で暮らしたことのある人は誰しも、母国と外国の習慣や文化の違いに気がつく。たとえばヨーロッパに住んだ日本人の多くは、ハンカチで鼻をかむ習慣に驚く。ハンカチは手を拭く道具とばかり思っていたのに、ヨーロッパの人はそれで鼻をかんでいる。ハンカチは手を拭くものではなく、鼻をかむための道具なのである。ハンカチで鼻をかむのを見て汚いと思う日本人が多いようであるが、それは手を拭く道具だと決めつけているからそう思うだけのことであって、最初から鼻をかむ道具だと思っていたらどうということはない。逆にハンカチで手を拭く日本人を見て、ヨーロッパの人たちは汚いと思うに違いにない。これもまた「ハンカチ=鼻をかむ道具」という先入観から出てくる感覚である。

筆者も1983年にイギリスに留学した際に、まず驚いたのがこのハンカチの使い方であった。ハンカチを紙代わりに使っているのに驚くと同時に、紙を使って手を拭いているのにも驚いた。大学やレストランのトイレでは、厚手の紙(今でいうペーパータオル)が置いてあって、皆それで手を拭いていたのである。日本ではハンカチで手を拭いて、紙で鼻をかむ。一方、イギリス人はハンカチで鼻をかんで、紙で手を拭く。この真逆の習慣の違いに驚いたのである。海外で暮らしたことがある人ならば、このような違いをいくつも体験しているに違いない。

日本国内の異文化

このような「異文化」はわざわざ外国に行かなくても、日本国内で体験できる。引っ越し族の人たちは、新しい土地に行くたびにその土地の習慣に驚く。食文化を例にとると、関西に移り住んだ人は「ところてん」がおやつとして食されていることにびっくりする。実際、関西人は黒蜜をかけて食べている。日本の多くの地域では、この食べ物はご飯と一緒に食べるおかずである。私見では、夏の暑いときに酢醤油などをかけて食べると実にうまい。辛子をつけると、食欲が増してなお美味である。

よその地域の人が関西人の食文化に驚くのと同じように、関西人もまた「ところてん=おかず」という慣習に驚くようである。中には、「他の地域は関西より生活が貧しいから」などと言う人もいるが、ここまでいくと自慢を超えて、偏見以外の何物でもない。「ところてん」の食べ方の違いは、良し悪しの違いでも豊かさの違いでもなく、単なる文化の違いであろう。

食文化と言えば、お雑煮の地域差にも驚く。筆者は関西から東京に移り住んで、お雑煮に鶏肉を入れる風習に驚いた。年末にスーパーに行くと、鶏肉コーナーにわざわざ「お雑煮用」などと書いてある。お雑煮は精進料理だと思っていた者にとって、お雑煮と鶏肉の組み合わせがミスマッチに思えたのである。昔、関西の白みそ仕立てのお雑煮にも驚いたが(食べ慣れると実に旨い)、それをはるかに超える驚きであった。ところが、お正月明けに職場でこの話をした時に、さらに驚くことになる。関東の人だけでなく他の地域の出身の人たちも「お雑煮は鶏肉だ」と当然のように言うのである。その中には私と同じ九州出身の人もいた(その人は北九州の出身で、私は南九州の出身である)。

さらに追い打ちをかけたのが広島出身の人の発言で、「お雑煮はやっぱり牡蠣でしょう」と平然と言うのを聞いて、私だけでなくその場に居合わせた全員が一様に驚いた。ものの本によると、山陰地方では甘いぜんざいの中にいれた餅をお雑煮として食べるという。ここまでいくと「お雑煮」の定義を超えているように思えるが、その地方の人たちがお正月に「お雑煮」として食べているのであれば「お雑煮」の一種に違いない。これもまた単に「文化が違う」というだけのことなのだろう。

ところ変われば言葉も変わる

ここまで「ところてん」や「お雑煮」の話をしてきたが、長々と日本国内の食文化の違いを述べてきたのは、日本語にも大きな地域差があることを解説するためである。ところ変われば言葉も変わる。実際、日本語は単一の言語とは思えないほど多様な言語である(ここでは最近の学説に従い、奄美大島以南で話されている言語を琉球語(あるいは琉球諸語)と位置づける。ここで日本語と呼んでいるのは、それより北の地域の言語である)。

文化の地域差に食生活や服装、住まい、冠婚葬祭など多様なものが含まれるように、言葉の地域差にも単語の違い、語義の違い、文法や語法の違い、発音の違いなど、いろいろなものが含まれる。この中で、別の地域に住んですぐに気がつくのが単語の違いであろう。

たとえば関西では<お調子者>のことを「いちびり」、<イライラする人>のことを「いらち」、<ゲラゲラよく笑う人>のことを「げら」と言う。「しんどい」(語源は「心労(辛労)+い」)や「アカン」のように全国区になったものも多い。名古屋では<自転車>のことを「けった」あるいは「けったマシン」と言い、学校の<休み時間>のことを「放課」、<昼休み>を「昼放課」と呼んでいる。このような地域独自の単語は俚言(りげん)と呼ばれているが、東京にも「かたす」<片付ける>や「しょっぱい」<塩辛い>のような俚言がある。筆者の出身地にも、<黒板消し>を意味する「ラーフル」や、<かさぶた>を意味する「つ」、<馬鹿>の意味の「ほがなか(穂が無か)」、<恥ずかしい>という意味の「げんなか」などがある。「ラーフル」などはカタカナで書くから標準語かと思いきや、この語が通じる地域はかなり狭い(窪薗 2017)。

このような俚言は地域ごとに数多くあり、多くの人にとってこれが地域の言葉、すなわち方言ということになるのであるが、俚言は方言を構成する要素の一つであり、また俚言の多くはコミュニケーションを大きく阻害するわけではない。人は聞き慣れない言葉に遭遇すると、文脈から判断しようとするし、それでも分からなければ相手に聞くことができる。思ったより実害は少ないのである。

豚肉は「お肉」か

コミュニケーションの障害となるのが、同じ語が地域によって異なる意味で用いられる場合である。人は知っている単語が聞こえてくると、自分の頭の中の辞書に従って意味解釈を行う。それゆえ、語義に地域差があると誤解が生じる可能性が出てくる。

たとえば上で触れた食文化に関連するところでは、「お肉」という語が意味する範囲に地域差がある。大雑把に言って、関西の人たちは「お肉=牛肉」であり、牛肉のことを単に「お肉」ということが多い。では豚肉や鶏肉はどう言うかというと、豚肉はブタ、鶏肉はカシワと呼ばれる。関西のコンビニに行くと「肉まん」の棚にわざわざ「ブタマン」と書いてあることが多いのはこのためであり、「肉まん」と書いて豚肉が入っていたら詐欺に近い行為となる。東京に来た関西人が「肉じゃが」に豚肉が入っているのに驚くというのも同じ理由による。豚肉入りの料理を「肉じゃが」と呼ぶのは、豆乳を「牛乳」と呼ぶくらいに違和感のあるものらしい。

では他の地域ではどうかというと、関東では「肉」は牛肉だけでなく豚肉も鶏肉も入るようである。「今日は誕生日だからお肉買ってきて」などといった特定の文脈では牛肉を指すことが多いかもしれないが、寄せ鍋をしていて「お肉を入れて」という場面では豚肉や鶏肉でもいいというのが多くの人が持つ語感のようである。魚肉は入らないが豚肉や鶏肉はいいということになる。ちなみに関東では「かしわ」という語が通じにくい。西日本の人間にとっては「鶏肉」より「かしわ」の方が使い慣れた語であろうが、その語が関東では通じないのである。

「お肉」の意味について関東と関西の間に位置するのが南九州で、この地域では牛肉と豚肉までを「お肉」という人が多い。鶏肉には「かしわ」という独立した語があり、「お肉」の範囲には入らないということになる。ちなみに、まだスーパーマーケットが普及していなかった頃の鹿児島では、牛肉と豚肉は「肉屋」、鶏肉は「かしわ屋」、魚肉は「魚屋」で買うことが普通であった(今でも「かしわ屋」という鶏肉専門店が少なくない)。このことからも「お肉」が指すのは牛肉と豚肉までということになる。

「お肉」という日常的な語でも、その意味するところにこのような地域差がある。相手がどこの地方の人かによって牛肉に限定されるか、豚肉まで入るか、あるいは鶏肉まで入るかが変わってくる。「お肉買ってきて」と言われたら要注意である。

甘い味噌汁

「お肉」以外でも、このように地域によって語義が変わるという語は少なくない。食生活に関するところでは「甘い」「辛い」もそうで、「甘い味噌汁」の意味には地域差がある。九州から中国、四国の地域では「甘い(~甘か)」は<塩味が足りない>という意味で用いられる。東北地方も同様である。これらの地方では「甘い味噌汁」は<味噌が足りない>という意味を持つことになる。砂糖が入った甘さにも同じ「甘い」という語が用いられるから、砂糖が入っている味噌汁も「甘い味噌汁」となってしまうのであろうが、味噌汁に普通砂糖は入れないから、通常は「甘い味噌汁」=<塩気が足りない味噌汁>という意味を持つ。それゆえ知らない人に「甘い〇〇」「今日の〇〇は少し甘い」と言われたら要注意である。<塩気が足りない>のか、それとも<砂糖が多い>のか、意味は大きく異なってくる。

ちなみに西日本(九州・中国・四国)と北日本(東北)が同じ語義を持つというのが不思議に思われるかもしれないが、このように日本列島の周辺部分に共通した言語特徴がある場合に考えられるのが、明治から昭和にかけて活躍した民俗学者の柳田國男が唱えた方言周圏説である。都(京都)で使われていた昔の語や語義が日本列島の周辺部分に残っているという学説であるが、「甘い」はこの学説の予想と一致する。実際、佐藤(2002)は「甘い」の意味についてこの学説を採用しており、<塩味が薄い>というのがこの語の一番古い意味であり、その後、京の都では同じ意味を「うすい」、そして「水くさい」という語で表すようになったと想定している。

「甘い」と同じように、「辛い」という語の意味にも地域差があり、<塩辛い>という意味で使われる地域は九州から中国、四国の地方に広く分布している。一方、唐辛子の辛さを「辛い」と呼び、<塩辛い>のことは「塩辛い」(関西、東海地方)あるいは「しょっぱい」(東日本)と呼ぶ地域も広い。「辛い」がデフォルトで<塩辛い>を意味する地域と、<スパイシー>を意味する地域が共存しているのが今の日本列島である。「甘い〇〇」と同じように、「辛い〇〇」と言われたら要注意ということになる。

「しあさって」は今日から3日後?4日後?

食生活以外の単語でも、その意味が地域によって異なるというものは多い。たとえば「しあさって」と聞くと、明後日の次の日、つまり今日から3日後と解釈する人が多い。「今日―あす(明日)―あさって(明後日)―しあさって」という順である。ところが『広辞苑』を見ると、次のように定義されている。

しあさって【明明後日】

① (西日本や東京で)あさっての翌日。

② (東日本で)あさっての翌々日。

「しあさって」は①の意味でいくと今日から3日後であるが、②の意味では今日から4日後ということになる。これでは「しあさって会いましょう」と言われても困ってしまう。相手がどの地方の出身の人かを確認しないことには、今日から3日後なのか、4日後なのかがわからない。

「しあさって」を②の意味で使う人は、今日から3日後のことは「やのあさって」というのだそうだ。「今日―あす―あさって―やのあさって―しあさって」という順になる。ところが、この「やのあさって」という語も曲者で、今日から4日目を指す地方もあるという。『広辞苑』によると東京では「今日―あす―あさって―しあさって―やのあさって」と呼ぶそうである。

やのあさって【弥の明後日】

① (東日本で)あさっての次の日。

② (東京で)あさっての翌々日。明明後日の次の日。

明後日の翌日を「しあさって」と呼ぶ地域もあれば「やのあさって」と呼ぶ地域もある。さらにその次の日を「やのあさって」と呼ぶ地域もあれば「しあさって」と呼ぶ地域もある。これでは「明後日」までは誤解なく話ができても、それ以降の日の話はできなくなる。「明後日」を基準に「明後日の次の日」「明後日の次の次の日」とでもいうのがいいのだろうか。もちろん15日や金曜日のように具体的な日や曜日を指定すれば話は簡単であるが、相手が「しあさって」と言ってきたら話がややこしい。明後日の「次の日」のことなのか、「次の次の日」のことなのか、しっかり確認しないと混乱が生じることになってしまう。

ついでながら英語ではどうなるのか調べたところ、面白いことに東京の「しあさって」に相当する語がなく(なぜなのだろうか?)、three days from nowあるいはtwo days from tomorrowというと書いてある。そうであれば「しあさって」「やのあさって」で苦労することはない。(東京の)「やのあさって」はfour days from now(あるいはthree days from tomorrow)となるのだろう。

英語のfirst floor

英語では「しあさって」で混乱することはないと聞いて、first floorという語を思い出す人もいるであろう。アメリカでは建物の1階を意味するが、イギリスだと2階を意味する語である。イギリス英語では1階のことを地階(ground floor)と呼び、そこを起点に2階=first floor、3階=second floor…と言う。アメリカ英語は日本語と同じく地階=1階(first floor)であるから、日本人にはこの方は分かりやすいが、イギリス英語の方は分かりづらい。分かりづらいというより、誤解が生じる可能性がある。オーストラリアやニュージーランドの英語でも同じだという。イギリス人やオーストラリア人に「first floorで会いましょう」と言われたら要注意ということになる。

<参考文献>

窪薗晴夫(2017)『通じない日本語―世代差・地域差からみる言葉の不思議』(平凡社新書 861)平凡社。

佐藤亮一(監修)(2002)『方言の地図帳』小学館。

新村出(編)(2016)『広辞苑』第6版第6刷(第7版, 2018)。岩波書店。

柳田國男(1930)『蝸牛考』刀江書院(1980年に岩波文庫から再版)。

-

- 2022年02月15日 『ソトから見た日本語、ウチから見た日本語 6. 日本語の世代差―その2― 窪薗晴夫(国立国語研究所)』

-

前回から日本語をウチから見る試みとして、日本語の変異について考察を始めた。時間軸の変異としての世代差と、空間軸の変異としての地域差(方言)が主なテーマである。前回は略語(短縮語)とカタカナ語(外来語)を題材にして日本語の世代差を分析した。今回は同じ世代差の問題を、語の意味を中心に考察してみる。

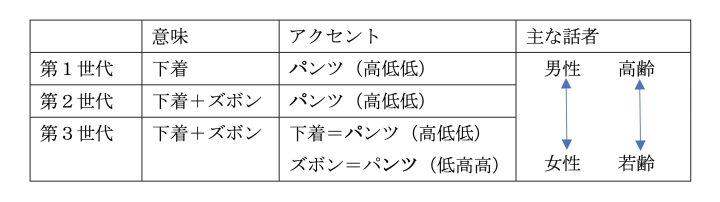

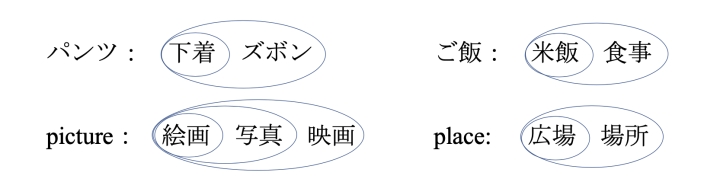

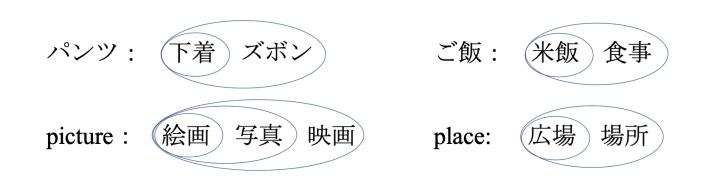

図1: 中高年の男性:「パンツ」=下着 若い女性:「パンツ」=ズボン(クリックで拡大)

図1: 中高年の男性:「パンツ」=下着 若い女性:「パンツ」=ズボン(クリックで拡大)

表1: 「パンツ」の意味とアクセント(クリックで拡大)

表1: 「パンツ」の意味とアクセント(クリックで拡大)

図2: 意味の拡張(クリックで拡大)

図2: 意味の拡張(クリックで拡大)

図3: 意味の縮小(クリックで拡大)

図3: 意味の縮小(クリックで拡大)

2種類のパンツ

個人的な経験でもっとも意味の世代差を感じたのが「パンツ」という語である。電車の中で女子大生らしき女性が隣の友人に向かって、「今日はパンツはいてくれば良かった」と言ったのを耳にして驚いた。見るとその若い女性はスカートをはいている。スカートをはいて、パンツをはいていない、ということが何を意味するのか。

中高年の男性にとって、これはいわゆる「ノーパン」であることを意味する。つまりパンツ(下着)をはいていない状態である。「パンツはいてくれば良かった」というのは「スカートの下に下着をはいていない」こと以外の意味を持ちえない。想像しただけで鼻血を出してしまいそうな状況であるが、もちろん実際の場面ではそういう意味ではなかった。女性が意図したのは「スカートではなくズボンをはいてくれば良かった」ということである。ここに、語の意味の世代差を読み取ることができる。

よく調べてみると、若い女性にとって「パンツ」は<下着>と<ズボン>の両方の意味を持ち、場面に応じて使い分けているようである。意味の変化という点では、<下着>という意味から<ズボン>まで意味が拡張している。さらにアクセントの関係まで含めて調べてみると、表1に示した3つの話者グループが観察される。3グループは話者の世代と性別と大きく関係しており、男性より女性が第3世代に近く、また若い人ほど第3世代に近くなるようである。

第2世代から第3世代への変化は、同音異義語をアクセントで区別するようになったという変化である。<下着>と<ズボン>は同じ文脈で使われることが多いから、第2世代のように同じアクセントで発音すると混乱が生じやすい。それを避けるためにアクセントを利用して、一方を高低低というアクセントで、他方を低高高というアクセント(いわゆる平板アクセント)で発音するようになったということであろう。

もっとも、同音異義語がいつもアクセントで区別されるようになるかというとそういうわけではない。東京方言では同音異義語の14%がアクセントで区別され、残りの86%はアクセントでも区別されない(つまり完全な同音異義語)と報告されている(柴田・柴田 1990)。(A)と(B)にこの方言の同音異義語の例を挙げる。アクセントが特定の語対の区別に役立つかどうかは方言ごとに異なるが、アクセントの型が多い東京方言や近畿方言でもその弁別率は高くない。同音異義語の大半はアクセントを使っても区別できないのである。このことから判断すると、同音異義語を区別するためにアクセントを利用するという一般的な原理があるとは言えず、「パンツ」の例は例外的と言えるかもしれない。

(A) アクセントで区別されるもの

雨―飴、橋―端―箸、ハナ(人名)―花―鼻、岩手さん(人名)―岩手山―岩手産、普段―不断、読んだ―呼んだ

(B) アクセントも同じになるもの

雲―蜘蛛、感染―観戦、陽性―要請、自主―自首、投稿―登校―投降、乾燥―感想―完走―間奏―歓送、女装―助走―序奏―除草―除霜、好景気―後継機、汚職事件―お食事券

意味の拡張と縮小

若い人たちがズボンのことを「パンツ」と呼ぶようになって世代間の混乱を招いていると言っても、それ自体が奇妙な変化というわけではない。語義の変化には<意味の拡張><意味の縮小><意味の上昇><意味の下降>の4種類があるとされているが、「パンツ」は<意味の拡張>の例ということになる。同様の例に「ご飯」がある。英語ではpictureやplaceがその代表例であろう(他の例については窪薗(2017)を参照)。(図2)

意味が拡張する語があれば、縮小する語もある。日本語では「着物」や「車」がその代表例で、「着物」はもともと衣服を意味していたものが、和服だけを意味するようになった。「車」も車輪が付いているものから自動車だけを指すようになった。英語ではdeerやmeatなどが意味を縮小した例である(Alexander 1972)。(図3)

やばい

意味が上昇した例が「やばい」であろうか。もともと「警察にバレたらやばい」のように悪い意味(危ない、不都合だ)であった語が、「素敵だ」という良い意味をも持つようになった。ここでは、上昇方向へ意味が拡張している。2009年の野球の世界大会(ワールドベースボールクラッシク: WBC)で活躍したイチロー選手が、優勝インタビューで「やばいっすよ。最高です。」と言っていたのが思い出される。「やばい」と「最高」のミスマッチに驚いたのであるが、気を付けて観察すると若い人たちはしばしば「最高」という意味でこの語を使っている。イチロー選手は当時36歳(現在48歳)であるから、今の中年層ではすでにこの使い方が普通なのかもしれない。とすれば、「やばい」をめぐる世代差は現在の中年層と高年層の間のギャップということになる。

同じ頃に読んだ記事に、ブティックで気に入った服を試着した中年女性が、若い男性店員に「奥さん、それ、やばいっすよ。」と言われて何のことやらわからなかったという逸話があった。「やばい」=「危ない、不都合」と解する世代と、「やばい」=「素敵」と解する世代。この2つの世代が同居している社会であるがゆえに、このように「日本語が通じない」というコミュニケーションの問題が生じることになる。

もっとも、「やばい」が「危ない、不都合」から「素敵」へと完全に意味が移行したのかと言えば、そういうわけではない。中年層以下の人たちはこの語を「危ない、不都合」と「素敵」の多義語として用いているようである。その点では、「やばい」は<意味の上昇>だけでなく、<意味の拡張>という側面も持っている。一つの語が正反対ともとれる2つの意味を持つこと自体、高年層から見ると不思議な現象である。

2つの意味に共通するのは「程度や状況が尋常ではない」ということなのだろうか。マイナスの意味から中性的な意味へと変わったと考えれば、ある程度納得も行く。ただ落ち着いて考えてみると、どうしてそのような意味変化が起こるのだろうという素朴な疑問が生じるし、また両方の意味を使い分ける世代は、両方の解釈がありうる場面でどちらの意味を優先させるのだろうという疑問も湧いてくる。

意味の上昇

調べてみると、「やばい」のように意味を上昇させる語は珍しくないようである。たとえば『広辞苑』(岩波書店)を見ると、「我慢」という語に次の意味が記されている。

がまん【我慢】

① 自分をえらく思い、他を軽んじること。

② 我意を張り他に従わないこと。

③ 耐え忍ぶこと。

中高年を含め今の日本語話者は、①と②の意味を意外に思うに違いない。「我慢」と言えば今では③の意味で用いられるのが普通で、①や②の意味では用いられない。『広辞苑』が間違っているかと思いきや、実はそうではなく、この国語辞典は単語の意味を古いものから順に並べている。つまり「我慢」という語は最初①の意味で用いられ、次に②と③の意味へ順次変化してきたことを意味している。その点では、単語の歴史を知りたい人には最適な辞書である(逆に日本語学習者には向いていない)。

「我慢」はもともと仏教の言葉で、「自慢」と同じ意味を持っていたという。確かに①の意味は「自慢」の意味と一致する。①と②がともに否定的な悪い意味を持っているのに対し、③は一転して良い意味を持つ。つまり「我慢」することは①と②では悪いことであるが、③では良いことである。このように②から③への変化に、<意味の上昇>を読み取ることができる。「やばい」の場合と違うのは、現在の日本語に変化の前と後の意味が共存していないことであろう。つまり、今となっては<意味の拡張>という側面が失われている。

②の意味から③の意味へ変化する段階では、両方の意味が共存した時代もあったはずである。現代の日本語において「やばい」に悪い意味と良い意味が共存しているのと同じように、「我慢」もそのような共存時代があったに違いない。②の意味しか使わない世代と②と③の2つの意味を使い分ける世代が同じ社会に共存していたのであろう。場合によっては、③の意味でしか用いない世代まで、異質な3世代が同じ社会に共存していたのかもしれない。

<意味の上昇>を遂げた語として、他に「凄い」や「こだわり」などを挙げることができる。「凄い」は「ぞっとするほど恐ろしい」という悪い意味から、「素晴らしい、優れている」という良い意味へと意味を上昇させた。『広辞苑』には次のように記載されている。「程度が普通でない」という中性的な意味になっている点と、今でも両方の意味が共存している点において、上述の「やばい」にとてもよく似ている。

すごい【凄い】

① 寒く冷たく骨身にこたえるように感じられる。

② ぞっとするほど恐ろしい。気味が悪い。

③ ぞっとするほど物さびしい。

④ 形容しがたいほどすばらしい。

⑤ 程度が並々ではない。

「こだわり」は『広辞苑』には次のように悪い意味しか載っていないが、今では「こだわりの一品」「こだわりの注文住宅」のように良い方へ意味が転じている。個性が重んじられる社会を象徴する意味変化かもしれない。

こだわり【拘り】

① こだわること。拘泥。

② なんくせをつけること。文句をつけること。

英語で<意味の上昇>を示す例としてniceという語がある。ラテン語で「知らない」を意味するnesciusという語に由来するようで、英語でもシェイクスピアの時代にはfoolish(愚かな)という意味で使われていたらしい。今では「素敵な」という良い意味で使われているから、<意味の上昇>を遂げた語と言える。

意味の下降

意味が上昇する語があれば、当然のことながら下降する語もある。たとえば「いい加減」という表現は文字通りには「良い程度」を意味するが、「いい加減な人」と言えば悪い意味になる。前者は形容詞+名詞の名詞句、後者は同じ構成素から成る複合語であり、音声的にも前者は2つのアクセント単位に分けて、後者は1つにまとめて発音される。2つの意味が今の日本語に共存しているから、<意味の下降>だけでなく<意味の拡張>を伴っている例と言えよう。ちなみに『広辞苑』には次のように記載されている。上記の2つの意味は①と②に相当する。

いいかげん【良い加減】

① よい程あい。適当。

② 情理を尽くさないこと。徹底しないこと。

③ 相当。だいぶん。かなり

「適当」という語も文字通りには「適切、妥当」と同義であるが、「いい加減」という悪い意味でも用いられる。「適当な人が見つからない」「適当な人を推薦する」などの文では「適切」という良い意味で用いられ、「適当なことを言うな」「適当に対応しておいて」では「いい加減」という悪い意味で用いられている。『広辞苑』には次のように記載されており、良い意味から悪い意味へと拡張したことが裏付けられる。両方の意味が今の日本語に共存しているから、こちらも<意味の下降>と<意味の拡張>の両方の性格を持っている。

てきとう【適当】

① ある状態や目的などに、ほどよくあてはまること。

② その場に合わせて要領よくやること。いい加減。(例)適当にあしらう。

最後に<意味の下降>を遂げた英語の例を見てみよう。その代表例がsillyという語であり、現代英語では「馬鹿な」という悪い意味で使われるが、古英語では「恵まれた(blessed)」という意味で使われていた。語源を同じくするドイツ語のseligは今でもこの意味で用いられている。この意味から「単純な(simple)」という意味を経て現在の「馬鹿な」という意味になったようである。どうして「恵まれた」が「単純な」になり、さらに「馬鹿な」という意味になったのか、不思議な意味変化である。stinkという語も、もともとは良い意味でも悪い意味でも用いられていたが、今では悪い意味(つまり「匂い」ではなく「臭い」の意味)で用いられるようになっている。

<参考文献>

窪薗晴夫(2017)『通じない日本語―世代差・地域差からみる言葉の不思議』(平凡社新書 861)平凡社。

柴田 武・柴田里程(1990)「アクセントは同音語をどの程度弁別しうるか―日本語・英語・中国語の場合―」『計量国語学』17-7, 317-327.

新村出(編)(2016)『広辞苑』第6版第6刷(第7版, 2018)。岩波書店。

Alexander, Henry(1972)The Story of Our Language. 成美堂(原著は1940年、Thomas Nelson & Sons社刊)。

-

- 2022年02月08日 『ソトから見た日本語、ウチから見た日本語 5. 日本語の世代差―その1― 窪薗晴夫(国立国語研究所)』

-

前回までの4回にわたって、子供たちや日本語学習者が不思議に思う日本語の謎や疑問について書いた。今週からは日本語の変異について解説することにする。その手始めとして、今回から2回にわたり日本語の世代差について考えてみたい。

デジカメのエサはなんだと孫に聞く

これは第一生命保険が毎年募集している「サラリーマン川柳」で2002年の優秀作に選ばれた作品である。孫に「デジカメを買って」とせがまれた高齢者が、「デジカメ」を青亀や緑亀と同じくカメの一種だと勘違いし、「デジカメを飼って」と誤解した経験を詠んだものと思われる。デジカメがカメラであることは今ではほとんどの人が知っているが、この新しい製品に馴染みのない人であれば「デジカメ」と聞いても何のことか分からず、自分の言語能力を最大限に活かしてカメの一種だと想像したとしても不思議ではない。「デジカメ」と聞いてカメを連想する世代と、生まれたときからデジカメという物と言葉が身近にあって、それがデジタルカメラの略語(短縮語)であることも知らない世代。そのような世代が同じ社会に同居しているのが現代の日本である。

現代の日本語には「デジカメ」のような略語が数多いが、コミュニケーションという点で一番困るのは、そのような略語が次から次に作り出され、理解できる略語に世代差が生じるということであろう。たとえば「…コン」という略語は数多いが、「ゼネコン」や「生コン」は何のことか分かっても、「カラコン」や「ツアコン」は何のことか分からない中高年と、逆に「カラコン」「ツアコン」は分かっても「ゼネコン」や「生コン」は聞いたことがない若年層とのギャップである。

ラジコン、リモコン、エアコン、パソコン、マザコン、ゼネコン、生コン、

合コン、ツアコン、ミスコン、ボディコン、ネオコン、イトコン(糸コン)、

カラコン、コミコン、オワコン、エモティコン、シネコン…

「…スト」や「…中」も、どこまで分かるか世代差が大きい。

ハンスト、エンスト、パンスト、メンスト

アル中、自己中、セカチュー

エノケンとキムタク

作家や芸能人の略称を考えても、下記の(A)のグループは分かっても(B)が分からない世代と、両方とも何となく分かる世代と、(B)しか分からない世代が存在する。「勝新」のような漢字を見たらある程度分かっても、カツシンと耳で聞いただけでは何のことやら分からないという略語が多い。カツシンと聞いて、信用金庫を連想する若い世代もいるであろう。世代差が一番生じやすいのは、このような略語である。

(A)エノケン(榎本健一)、アラカン(嵐寛寿郎)、かつしん(勝新太郎)、しばりょう(司馬遼太郎)、ヤスキヨ(横山やすし・西川きよし)

(B)キムタク(木村拓哉)、クドカン(宮藤官九郎)、トヨエツ(豊川悦司)、マツジュン(松本潤)、ゴマキ(後藤真希)、ホリケン(堀内健)、エンケン(遠藤憲一)

言うまでもなく、略語が用いられるのは省エネのためである。日常的に頻繁に使う語を毎回全部言うのはエネルギーを要するから、省エネのために短くする。「東京大学」を何回も繰り返し言うのは大変であるから「東大」と略した。その後も「ポケットモンスター」が流行ると「ポケモン」と略し、「ドライブレコーダー」が普及してくると「ドラレコ」と略すようになった。突き詰めて言うとそれだけのことなのであるが、日常的に頻繁に使う語が世代間で異なるところからコミュニケーションの問題が生じる。新語が次から次に作り出され、それに比例して略語も大量に作り出されていく時代であるからこそ、世代間のギャップが生じやすくなるのである。

筆者も今から20年ほど前に、子供から「シャーシンちょうだい」と言われて、何を求められているのか分からず、「写真をちょうだい」という意味にしかとれなかった。子供は「シャープペンシルの芯」のことを「シャーシン」と略していたのであるが、そのような略語を持たない人には通じようがない。「写真」という語彙を持っていることも、理解をむずかしくしている。最近では「マネロン」という言葉を聞いて「マネキン」と聞き間違った。「マネーロンダリング」という語をめったに使わない者にとっては略す必要のない語であり、下手に略すと相手に意味が伝わらない語でもある。

略語の作り方

とは言え、略語の作り方まで変わったかというと、そういうわけではない。「デジタルカメラ」のような複合語句を「デジカメ」と略すのは、語頭の2モーラを結合する生産的な略語パターンである(窪薗 2002)。

デジタル カメラ → デジカメ

この規則は日本語の伝統的な短縮規則であり、次の例からも分かるように昔から使われている。中には「じゃがいも」や「経済」のように、略語であることが意識されなくなったものも少なくない。ちなみに「ジャガタラ」は今のジャカルタ(インドネシア)の昔の呼び方であり、「ドンタク」はオランダ語で「日曜」を意味するzondagに由来する。

八百長(<八百屋の・長兵衛)

じゃがいも (<じゃがたら・いも)

経済(<経世・済民)

東芝(<東京・芝浦)

半ドン(<半分・ドンタク)

例外的な作り方

2モーラという単位は日本語において重要な役割を果たしているが、複合語句の略語がすべて2モーラ+2モーラという規則に従うかというと、そういうわけではない。2+1もあれば、1+2もある。とりわけ1+2のものは原語を想起することがむずかしく、2+1だと思って元の意味が復元できなくなる場合が多い。たとえば「テレコ」と聞けば「テレ+コ」と解析してしまい、「テレビ、テレワーク」などを想起してしまうのである。

<2モーラ+1モーラ>

テレカ(<テレホン・カード)

ダンパ(<ダンス・パーティー)

バッシュ(<バスケット・シューズ)

ロイホ(<ロイヤル・ホスト)

スマホ(<スマート・ホン)

<1モーラ+2モーラ>

テレコ(<テープ・レコーダー)

ソ連(<ソビエト・連邦)

ゴクミ(<後藤・久美子)

ゴマキ(<後藤・真希)

さらに分かりにくいのが<語頭+語頭>という原則から外れた略語である。辞書はどの言語でも語頭の音を元に検索する作りになっている(たとえば「頭」という語はタやマではなくアで調べる)。人間の頭の中にある脳内辞書(心的辞書, mental lexicon)がそのような構造になっているからである。語頭の音で語を覚えているから、略語を作るときも語頭を残そうとする。逆に語中や語末を残してしまうと、そこから元の語を連想するのはむずかしくなり、隠語的な印象が生じやすくなる。

<語末+語頭>

ナベサダ(<渡辺・貞夫)

ナベツネ(<渡邉・恒雄)

般教(<一般・教養)

宅浪(<自宅・浪人)

分大(<大分・大学)

<語頭+語末>

ワンゲル(<ワンダー・フォーゲル)

行革(<行政・改革)

高校(<高等・学校)

あつ森(<あつまれ・どうぶつの森)

<語末+語末>

車校(<自動車・学校)

宅修(<自宅・研修)

ペットの水

実は日本語の複合語句の短縮には、上述の「デジカメ」や「ポケモン」のように2要素から一部ずつ取る形式と、前部要素だけを残す形式の2つの形式がある(窪薗 2002)。後者はケータイ電話を「ケータイ」と略す規則である。次の例からも分かるように、この規則も生産性が高い。

スーパー(<スーパー・マーケット)

バレー(<バレー・ボール)

仮設(<仮設・住宅)

学童(<学童・保育)

この短縮形式でも世代間の誤解が生じやすい。筆者は今から20年ほど前に、新幹線の中で「ペットの水でいいですか?」と問われて戸惑ったことがあった。車内販売(今では「ワゴンサービス」)の女性に水を注文して「ペットの水」と言われたのである。「ペットボトルの水」という語を毎日何回も使っている人が「ペットボトル」という複合語を「ペット」と略したとしても何ら不思議ではないが、そのような略語を使わず、「ペット」=犬猫という意味しか持たない人には通じようがない。後者の人にとっては「ペットの水」は「犬猫用の水」という意味しか持たないのである。よく使う語が世代間で異なるために、このような誤解が生じる。

「ポルノ」というのも迷惑な略語である。「ペットの水」を耳にしたのとほぼ同じ頃に、近所の子供たちが「ポルノが好き」と連呼しているのを聞いて驚いたことがあった。大人にとって「ポルノ」は「ポルノグラフィー」の略語であるが、子供たちにとっては歌手グループの「ポルノグラフィティ」の略語だったのである。エロ本と歌手グループとでは意味が大きく異なる。非常に紛らわしい略語である。もっとも略語の作り方自体は何も目新しいものではない。「スーパーマーケット」を「スーパー」と略すのと同じ理屈(規則)で、「ポルノグラフィー」と「ポルノグラフィティ」を「ポルノ」と略している。

中高年の悩み

世代間のコミュニケーションギャップを作り出すのは複合語句の略語だけではない。複合語でなくても使用頻度が高くて長い語は略されやすい。長い語の代表は外来語であるが、ここでも昔から<語頭を残す>というのが原則である。

スト(<ストライキ)

チョコ(<チョコレート)

テレビ(<テレビジョン)

インスタ(<インスタグラム)

語頭から2~4モーラを残すというのが今も昔も日本語の単純語短縮の原則なのであるが、馴染みのない語を略されると通じなくなる。「キショイ」や「キモイ」「メンドイ」などの形容詞の略語や、「コクる」(告白する)などの動詞形などはまだ意味が通じても、「バズる」(注目を集める)や「ディスる」(侮辱する)、「タピる」(タピオカを飲む)などの最新の新動詞は中高年には通じにくい。「マクる」(マクドナルドに行く)や「タクる」(タクシーに乗る)などに至っては「腕をまくる」「ひったくる」「塗りたくる」などのような既存の語とぶつかってしまい、誤解を招きやすくなる(窪薗 2017)。

もっとも「マクる」にせよ「タクる」にせよ、<語頭を残す>という略語の法則には忠実に従っている。「グリコーゲン」「テルモメーター」「ロートムント」からそれぞれ「グリコ」「テルモ」「ロート」という会社名が出てきたのと、基本的な作り方は変わらない(窪薗 2008)。

外来語の氾濫

ここまで略語が作り出す世代間のギャップを考察してきたが、もう一つ中高年を悩ましているのが日本語に増え続けるカタカナ語である。上記の例でも「ワゴンサービス」というカタカナ語があった。かつて「車内販売」と呼ばれていたものが、いつの間にかカタカナ語に置き換わっている。このような例は数多い。

(C) (D)

必要性 ニーズ

取り消し キャンセル

利点 メリット

危険性 リスク

合意 コンセンサス

優先順位 プライオリティー

技能 スキル

技術革新 イノベーション

災害予想地図 ハザードマップ

現代の日本語には、このように外来語が氾濫している。文化庁が平成25年度に行った「国語に関する世論調査」によると、半数以上の日本人が(C)の表現を使った方がいいと思っているにもかかわらず、実際には(D)の外来語の方を使っているという。漢字は意味を持っているため「災害予想地図」という表現をはじめて見てもだいたいの意味がつかめるが、表意文字でないカタカナ語「ハザードマップ」では意味が伝わらない。「合意」や「優先順位」「技術革新」も同様で、「コンセンサス」「プライオリティー」「イノベーション」と言われても、外来語になじみのない人には意味が伝わりにくい。

現在のコロナ禍で毎日のように耳にする語も同様である。ベアリアント(variant)を「変異株」と訳せるのであれば、次のような語も分かりやすい和語や漢語を使って言い表せるのではないかと思える。

クラスター感染(集団感染)

ブレークスルー感染(ワクチン接種後の感染、接種後感染)

ソーシャルディスタンス(社会的距離)

ピークアウトする(山を越える)

ウィズコロナ(コロナとの共存)

ブースター接種(追加接種)

モニタリング会議(監視会議、観察会議?)

エッセンシャルワーカー(社会機能維持者?)

「ワクチン」のようにすでに定着した語や「PCR検査」のように訳しにくい語などは仕方ないとしても、「ウィズコロナ」のようなカタカナ語が新聞やテレビのニュース、政府・自治体の広報などでも氾濫している。高齢者には住みにくい世の中であろう。

昭和の日本語

ここまで略語(短縮語)とカタカナ語(外来語)が現代の世代間ギャップを作り出していることを見てきたが、実はこれは最近始まったことではない。昭和の日本語が既にそのような問題を抱えていた。そのことを解説するために、第二次世界大戦後にシベリアに抑留され、1997年に50余年ぶりに日本に帰国された蜂谷彌三郎氏のエッセー(蜂谷 2005)を紹介する。

蜂谷氏は昭和20年(1945年)8月に朝鮮半島の平壌(現在の北朝鮮の首都)で終戦を迎え、翌21年7月に身に覚えのないスパイ罪でシベリアの強制労働所へ送られた人である。生き別れになった妻子から昭和30 年(1955年)に手紙が届き、家族が無事日本に帰国していることを知る。その返信として、自分は日本に帰国できる見込みがないので、自分のことは忘れて新しい暮らし(再婚)をするようにという手紙を出したのであるが、なぜかこの手紙は日本の家族の元には届かず、蜂谷氏はそのことを知らないまま、昭和38年(1963年)にソ連の国籍を取得し、現地の女性と結婚した。生きていくためにやむを得ない選択だったという。その後、ソ連と日本の交流が進む中で日本の家族との連絡も復活するが、その時になってはじめて、自分が最後に出した手紙が家族の元に届いていなかったということを知ることになる。奥さんが再婚もせず、自分の帰国をずっと待ち続けているということを知って愕然としたわけである。そのような複雑な状況の中、ロシア人の奥さんの勧めもあってその後日本への帰国を決意し、最終的に平成9年(1997年)3月に帰国。戦時中に日本を離れてから実に50余年ぶりの帰国であった。ちなみに同氏は、翌年の平成10年(1998年)、53年ぶりにロシア検察庁から無罪を認められ、名誉回復を遂げている。

蜂谷氏のエッセーには、ロシアでの孤独な生活の中で日本語を忘れまいと努力したことが綴られている。日本を想う気持ちと、何とかして日本語を忘れまいとする努力は読む人の胸を打つものがあるが、それとあわせて同氏のエッセーから、昭和期における日本語の変化を知ることができる。このエッセーで蜂谷氏は50余年ぶりに祖国の日本語に接して、その変容ぶりに困惑した例として、次の5点を挙げている。

(1) カタカナ単語、外来語、略語が氾濫していること

(2) 必要以上に敬語が横行していること

(3) 使用漢字の削減、たとえば「涙嚢部」を「涙のうぶ」と書くこと

(4) 改まった場所で「すいません」(<すみません)のような俗語や造語を使うこと

(5) 語尾に「ジャン」を付けたり、語尾を上げた話し方(自分の言いたいことを相手の理解や判断に委ねるあいまいな言葉)をすること

蜂谷氏が戦後50年の日本語の変化として真っ先に挙げているのが、今回問題にしたカタカナ語(外来語)と略語の氾濫である。冒頭のサラリーマン川柳に挙げた現代の中高年の悩みが、既に戦後間もない頃から存在していたことがうかがえる。ちなみに、(2)の敬語の問題は、たとえば自分の行動に対して「ご紹介」「ご請求」と「ご」を付けたり、犬や猫にまで「餌をあげる」と言うことを指している。平成を超えて令和の時代となった今では、ほとんど違和感のない日本語となったように思えるが、今でもなお抵抗を感じる世代がいてもおかしくない。

<参考文献>

窪薗晴夫(2002)『新語はこうして作られる』岩波書店。

窪薗晴夫(2008)『ネーミングの言語学』開拓社。

窪薗晴夫(2017)『通じない日本語―世代差・地域差からみる言葉の不思議』平凡社新書。

蜂谷彌三郎(2005)「謂れなき虜囚と日本の言葉―シベリア抑留五十年、私は日本語を忘れなかった―」、文藝春秋特別版『言葉の力:生かそう日本語の底力』2005年3月臨時増刊号)。

-

- 2022年02月01日 『ソトから見た日本語、ウチから見た日本語 4. 日本語はむずかしい―その4― 窪薗晴夫(国立国語研究所)』

-

前2回は数字を題材に、日本語のむずかしさと面白さを指摘した。今回は、音声と意味の関係をめぐって子供たちや日本語学習者たちが不思議に思う問題を紹介する。

(1)「ばあば」と「ばばあ」はどうしてこんなに意味が違うの?

(2)どうして日本人は湯呑でお茶を飲み、茶碗でご飯を食べるの?

(3)どうして人は「クスクス」笑って「スクスク」育つの?「クスクス育つ」「スクスク笑う」と言わないのはどうして?

「ばあば」と「ばばあ」

(1)にあげた疑問は、ことばの音韻構造と意味が関わってくるものである。同じ婆(ババ)や爺(ジジ)が元になっていても、前の母音を伸ばす「ばあば」や「じいじ」は赤ちゃん言葉として良いニュアンスを持つ。一方、後ろの母音を伸ばして作られた「ばばあ」「じじい」は、主に高齢者を罵倒することばである(ちなみに元の語の「婆」と「爺」は、それぞれ「母」と「父」に由来する)。どちらの母音を伸ばすかによって意味が大きく異なってくるのはどうしてだろうか。「婆」と「爺」だけの問題だろうか、それとも日本語の一般的な特性なのだろうか。童心にかえって日本語を観察すると、このような素朴な疑問が生じる。

実は「ばあば」と「ばばあ」の背後には、日本語の大きな発音の原理が存在する(窪薗 2017)。前者は2拍(ばあ)+1拍(ば)の〔長短〕(長音節+短音節)という2音節音韻構造を持ち、後者は同じ2音節ながら、1拍(ば)+2拍(ばあ)という〔短長〕の構造を持つ。幼児語には「ばあば」「じいじ」だけでなく「マンマ、オンブ、ウンチ、ダッコ、シッコ、クック(靴)」のように〔長短〕の構造の語が頻出し、逆に「ばばあ」や「じじい」のような〔短長〕の構造の語は皆無である。日本語の幼児語はウンチやシッコのようなオノマトペ(擬音語、擬態語)から派生したものと、大人の言葉から派生したものの二種類に分かれるが、後者の場合に入力となった大人の言葉の構造と比較すると幼児語の特徴が浮かび上がる。幼児語は一様に2音節の長さを持ち、かつ1音節目に長音や撥音(ん)、促音(っ)を入れてその音節を長音節にしている。

入力(大人) 出力(幼児語)

婆〔短短〕 バアバ〔長短〕

ママ〔短短〕 マンマ〔長短〕

負ぶう〔短短短〕 オンブ〔長短〕

表〔短短短〕 オンモ〔長短〕

抱く〔短短〕 ダッコ〔長短〕

靴〔短短〕 クック〔長短〕

ポケット〔短長短〕 ポッケ〔長短〕

〔長短〕を好むという傾向は、「詩歌」や「三つ」などがシカ、ミツからシイカ、ミッツと読まれるようになった音変化現象にも出てくる。「詩歌」の場合には母音を伸ばして、「三つ」の場合には促音を入れて短音節を長音節に変え、語全体で〔長短〕という構造を作り出しているのである。後者の場合には、「三つ編み」「三つ巴」などのイディオムに古い発音が残っている(「四つ角」「四つ相撲」「八つ当たり」「八ヶ岳」)も同様である)。

〔短短〕 〔長短〕

詩歌 シカ シイカ

富貴 フキ フウキ

夫婦 フフ フウフ

杜氏 トジ トウジ

湯屋 ユヤ ユウヤ

三つ ミツ ミッツ

四つ ヨツ ヨッツ

八つ ヤツ ヤッツ

また「女房」や「女王」はもともと〔短長〕という2音節構造であるが、1音節目の母音を伸ばして〔長長〕という構造に変えている。これは幼児語が「ばばあ」という構造を作り出さないのと共通している。

〔長短〕の構造を好み、〔短長〕を嫌うという日本語の体質は、野球などの声援にも表れる。たとえば「かっとばせ、〇〇〇!」という野球の声援では〇〇〇のところに選手名を入れるのであるが、名前が2モーラしかない場合には、前の母音を伸ばして〔長短〕の構造を作り出す。「阿部」や「矢野」はアベエ、ヤノオという〔短長〕構造ではなく、アアベ、ヤアノという〔長短〕構造で発音されるのである。「がんばれ、日本!」という声援で、「日本」がニホン(短長)ではなくニッポン(長長)と発音されるのも同じ理由であろう。〔短長〕では拍子が取りにくい。

同じ傾向が日本の元号(年号)にも見て取れる。250個近い元号の9割以上は「大正」や「平成」のような〔長長〕の構造か、「明治、昭和、令和」のような〔長短〕の構造を有する。「和銅」のように〔短長〕という構造を持つものは数少なく、〔短短〕という構造のものに至っては皆無である(詳細については窪薗(2021)を参照)。〔長短〕があれば、それをひっくり返した〔短長〕の構造(たとえば「明治」に対する「治明」や、「昭和」に対する「和昭」)も同じ数だけ出てきておかしくないのであるが、後者の構造はほとんど出てこない。日本語話者は昔から無意識のうちに〔短長〕と〔短短〕を避けて、〔長短〕と〔長長〕の構造を作り出そうとしていることがわかる。

日本語のリズムと英語のリズム

では、どうして〔短長〕と〔短短〕の構造を避けようとするのか。その理由は、長音節が自立モーラ(◯)と自立性の低い特殊モーラ(●)の連続であることから想像できる。短音節は自立モーラ(◯)だけから成るから、〔長長〕から〔短短〕までの4つの構造は次のように表される。

〔長長〕◯●◯●

〔長短〕◯●◯

〔短長〕◯◯●

〔短短〕◯◯

〔長長〕〔長短〕と〔短長〕〔短短〕を分けている決定的な違いは自立モーラが隣接するかどうかという点である。〔短長〕と〔短短〕では音韻的に強いモーラが連続し、プロミネンスの衝突(prominence clash)を起こしている。この衝突こそが、〔短長〕と〔短短〕が嫌われる理由だと考えられる。

日本語のリズムをこのように捉えると、日本語話者の感覚を支配しているリズム原理が実は日本語だけのものではなく、英語のリズム現象をも支配していることが分かる(窪薗 2020)。英語は強勢が等間隔に繰り返すリズム構造を有しているとされているが、そこで嫌われているのは強勢の衝突(stress clash)と強勢の空き(stress lapse)である(Liberman & Prince 1977)。強勢の衝突を避ける現象として知られているのがリズム規則(rhythm rule)であり、たとえばNèw Yórk CítyではYórkの強勢とCítyの強勢が衝突し、前者が消えて(あるいは弱化して)しまう。強勢の衝突はプロミネンスの衝突であるから、このリズム規則の現象には日本語の諸現象と同じ原理が働いていることになる。

a. Jàpanése péople → Jàpanese péople

b. thìrtéen mén → thìrteen mén

c. Nèw Yórk Cíty → Nèw York Cíty

一方、強勢の空きを嫌う傾向はA & Bの二項構造などに観察される。Tom and Jerryのような二項構造では、強弱(2拍子)ないしは強弱弱(3拍子)の繰り返しが好まれ、繰り返しが作られない構造―強勢の空きが生じる構造―は嫌われる。

〔強弱強弱〕 *〔強弱弱強〕

Tom and Jerry *Jerry and Tom

time and money *money and time

bed and breakfast *breakfast and bed

Marks & Spencer *Spencer & Marks

〔強弱弱強弱弱〕 *〔強弱弱弱強弱〕

Ladies and gentlemen! *Gentlemen and ladies!

Simon and Garfunkel *Garfunkel and Simon

強勢の衝突と空きは表裏一体の関係にあるから、両者の背後にある英語のリズムには日本語の幼児語や元号と同じ原理が働いていることになる。プロミネンスという大局的な観点から見ると、日本語で〔短長〕が嫌われ〔長短〕が好まれるという現象と、Tom and Jerryという語順を作り出す英語のリズムはともに、同じ原理に支配されているのである。

湯呑と茶碗

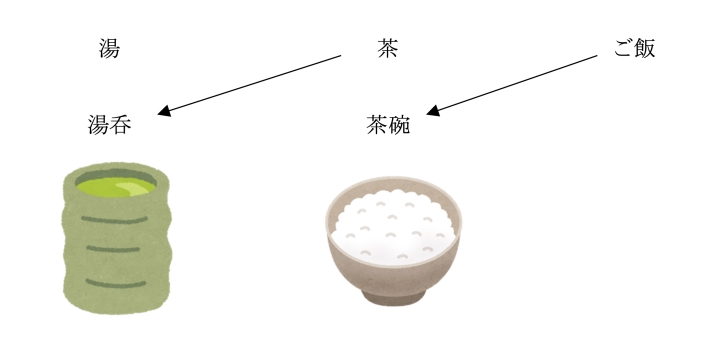

ことばの意味に関わる疑問として、(2)にあげた疑問、つまり日本人はどうして「湯呑」でお茶を飲んで、「茶碗」でご飯を食べるのかという素朴な問題もある。これはアメリカ人の留学生が指摘した疑問であるが、一度聞いただけでは質問の意図が分からないかもしれない。湯呑でお茶を飲むのも、茶碗でご飯を食べるのも日常的なことで、そこにおかしさが潜んでいるとは気づかない人も多いようである。お湯を飲む器は「湯呑」のはずで、お茶を飲むのは「茶碗」であるのが自然だという留学生の指摘(図1)を聞いて合点がいった。たしかにその通りである。いつもボーっと湯呑でお茶を飲み、茶碗で飯を食べている大人にはその不自然さがわからない。

意味が関わる同様の例に「負けず嫌い」や「往生」がある。「チーズや納豆が嫌い」なことを「チーズ嫌い」「納豆嫌い」と言うのであれば、「負けるのが嫌い」なのは「負け嫌い」となるはずである。「負けず嫌い」では「負けないのが嫌い」つまり「勝つのが嫌い」という逆の意味になってしまう。

「往生」にしても、「大往生」と「立往生」は「往生」の派生語なのに、どうしてこんなに意味が違うのだろう。百歳まで生きて大往生したい人は多いが、大雪で立往生したい人は少ないはずである。日本語を少し横から眺めてみると、このようなおかしなことに気がつく。

クスクス笑う、スクスク育つ

(3)にあげたオノマトペ(擬音語、擬態語)の問題も面白い。人はどうして「クスクス」笑い、「スクスク」育つのだろうか。オノマトペは、音そのものが特定の意味を持つという考え方―音の象徴性(sound symbolism)―に基づくもので、日本語で特に多用されている。たとえばオノマトペでは母音の音質が異なる意味を表すとされてきた。同じ鐘の音でも、カンカンとキンキンでは[a]という母音を含む前者の方が大きな音、[i]を含む後者の方が細い音だと感じられるのはこのためである。同じ足取りの歩き方でも、年寄りがヨタヨタ(yotayota)歩くのに対し、赤ちゃんがヨチヨチ(yotiyoti)歩くというのも、母音がもともと持っている意味・印象の違いと関連付けられそうである。また幼児語のウンチとシッコ(英語だとプープーpoopooとピーピーpeepee)が言語の違いを超えて[u]と[i]という違いを持つのも、同類の違いであろう。一般に[i]は細長い意味を表し、一方、口の奥で作られる[u]の音はこもった印象を作り出す。さらに、同じ笑い声でありながらアハハ(ahaha)、イヒヒ(ihihi)、ウフフ(uhuhu)、エヘヘ(ehehe)、オホホ(ohoho)という母音の違いが異なる印象を作り出すのも音の象徴性の問題であろう。

ところがこの母音の音象徴ではクスクスとスクスクの違いは説明できない。クスクス(kusukusu)とスクスク(sukusuku)はクとスが入れ替わっているだけ、つまり、母音は同じで子音が入れ替わっているだけである。摩擦音の[s]と閉鎖音(=破裂音)の[k]を入れ替えるだけで、このような意味の違いが出てくるのだろう。どうして「クスクス育つ」「スクスク笑う」と言わないのだろうか。これが(3)が問いかける問題である。

この問題に対して、浜野(2017)はオノマトペの2音節語基では1音節目の子音と2音節目の子音の間で意味役割が異なるという分析を提示している。まず子音は、次のように「表面」を表す性質と「運動」を表す性質の両方を持っているという。

表面の性質 運動の性質

[k] 硬い表面 空洞、上下、内外の動き

[s] 滑らかな表面 摩擦

[t] 張りつめていない表面 打撲、接着

[p] 張りのある表面 破裂

2音節語基のオノマトペでは、第1音節には表面の性質が、第2音節には運動の性質が表れると浜野(2017)は見る。「クスクス」であれば第1音節の[k]が持つ「硬い」という意味と第2音節の[s]が持つ「摩擦」が組み合わされ、全体として「硬い表面のものが擦れる」という意味を作り出す。ここから「クスクス笑う」という言い方が出てくる。一方「スクスク」の場合には、第1音節の[s]が持つ「滑らか」という意味と第2音節の[k]が持つ「上下の動き」が組み合わされ、「滑るように上に伸びる」という意味が出てくるというのである。

[k]や[s]以外の子音もそれぞれ表面と運動の意味を持っており、それらがどの順序で組み合わされるかによって、語全体の意味が決まるというのが浜野の主張である。この分析は「カサカサ音を立てる」「酒をトクトク注ぐ」「木の幹をコツコツつっつく」「スパッと切る」プクッと膨らむ」など、広範囲なオノマトペの意味の違いを説明できるという。面白い分析である。

<参考文献>

窪薗晴夫(2017)「どうして赤ちゃん言葉とオノマトペは似ているの?」窪薗晴夫(編)(2017)所収。

窪薗晴夫(2017)『オノマトペの謎―ピカチュウからモフモフまで―』(岩波科学ライブラリー261)、岩波書店。

窪薗晴夫(2020)「年号の音韻構造」『日本語学』39-4(2020年冬号)、pp.42-51。

窪薗晴夫(2021)「新しい元号が「令和」になりましたが、日本の元号には言葉の規則性はありますか」国立国語研究所(編)『日本語の大疑問』幻冬舎。

浜野祥子(2017)「「スクスク」と「クスクス」はどうして意味が違うの?」窪薗晴夫(編)(2017)所収。

Liberman, Mark and Alan Prince(1977)On stress and linguistic rhythm. Linguistic Inquiry 8: 249-336.

-

- 2022年01月25日 『ソトから見た日本語、ウチから見た日本語 3. 日本語はむずかしい―その3― 窪薗晴夫(国立国語研究所)』

-

前回は1,2,3,4…の数え方を起点に、数字の読み方について考察した。今回は、数字の話をもう少し範囲を広げ、「1日おきに」と「…の次に」という表現について、日本語のむずかしさを考えてみる。

1日は24時間か

世界中どこに行っても1分は60秒、1時間は60分、1日は24時間である。ところが、日本語の表現の中には1日が24時間ではなく48時間となってしまう場合があるという(金田一秀穂氏の講演)。次の表現である。

(A) 1日おきに薬を飲みなさい。

(B) 24時間おきに薬を飲みなさい。

お医者さんに(A)と言われた場合、月曜日の次に薬を飲むのは水曜日である。火曜日に飲んでしまうと、「飲みすぎ」と言われてしまう。一方(B)の場合には、月曜日の次に薬を飲むのは火曜日である。月曜日の夕方に飲んだとしたら次に飲むのは火曜日の夕方ということになる。1日置いて水曜日の夕方に飲んだら、薬の効果がなくなるかもしれない。

このように「…おきに」という表現に入れ込むと、1日と24時間は同義でなくなる。不思議なことである。ただし、この表現に入れたら何でもおかしくなるかと言われると答えは否であろう。たとえば「1年/12ヶ月」の場合、次の(C)と(D)はほとんどの人にとって同じ意味を持つ。(E)と(F)も同様である。仮に(C)とお医者さんに言われて2年後に検査に行くと、「すでに手遅れです」ということになりかねない。同じ「…おきに」という表現に入れても、1年=12ヶ月、1時間=60分という等式は成立するが、1日=24時間という等式は成立しなくなるようなのである。

(C) 1年おきに検査してください。

(D) 12ヶ月おきに検査してください。

(E) 1時間おきに検温してください。

(F) 60分おきに検温してください。

もっとも、誰にとっても(A)と(B)の間にズレが生じるというわけではない。筆者が早稲田大学と南山大学の集中講義(大学院)でこの話をした際には、(A)と言われて「月曜日の次は火曜日に薬を飲む」と解釈した人も数名ずついた。おもしろいことに、そのように解釈した人は全員留学生であり、日本人(日本語母語話者)は全員「次は水曜日」と回答していた。留学生と言っても日本語ができない人たちではない。日本語学や日本語教育を専門としている大学院生で、日本語はペラペラである。日本語がペラペラであっても、(A)の解釈が日本人とは異なってしまい、(B)と同義になってしまうということである。留学生たちは日本人の回答に一様に「どうして?」と問いかけていたが、理屈からいくと留学生たちに軍配があがる。1日はどこの国でも24時間であるから、「1日おきに」は「24時間おきに」と同義である方が自然であろう。

1日=24時間ではないということ自体、大変面白いことであるが、なぜ「…おきに」という表現の中でそのようなズレが生じるのか不思議である。1年や1時間ではそのようなズレは生じず、また「1日」も「…ごとに」という別の表現に入れ込むとズレは生じなくなる。たとえば(G)と言われると日本人でも「月曜日の次は火曜日」ということになり、1日=24時間という等式が成立する。「1日」という語と「…おきに」という表現の組み合わせが、上記のようなズレを生じさせるようなのである。実に不思議な現象である。

(G) 1日ごとに薬を飲みなさい。

(H) 24時間ごとに薬を飲みなさい。

Bさんの次に背の高い人

数字をめぐっては、「Bさんの次に」という表現も面白い。次の設問を読んで何と答えるだろうか。

問 次の4人の中でBさんの次に背の高い人は誰でしょう?

Aさん 170cm

Bさん 160cm

Cさん 150cm

Dさん 140cm

私は躊躇せず「Cさん」と答えるが、同じ日本人でも「Aさん」と回答する人もいると聞いて驚いた。さらにインターネット上に載っているオンライン調査では「Aさん52%、Cさん39%」と報告されているのを見て我が目を疑った。私と同じように回答する人がむしろ少数派だというのである。A~Dさんを背の低い順に並べても、あるいはランダムに並べてもほぼ同じ結果が得られるようである。

オンライン調査に参加する人は若い人が多いからこのような結果が出てくるのであって、「正しい日本語」ではやはり「Cさん」に違いないと思ったのであるが、職場(国立国語研究所)の同僚たちにこの問いを出してみたところ、「Cさん」という回答が約7割、「Aさん」という回答が約3割であった。7:3でCさん派が多いという結果である。Cさん派が多かったことに安堵する一方で、Aさん派も3割いることに驚いた。回答した人は全員、日本語の研究者である。日本語研究者の中にも「Aさん」と回答する人が少なからずいるということになる。

Aさん派の人は異口同音に「Cさんはありえない」と言うし、Cさん派の人は「どうしてAさんなの?」と不思議な顔をする。私の直観では「Bさんの次に」と聞いただけで、ベクトルはBさんより低い方へ向く。これがCさん派に共通した感覚であろう。これに対してAさん派の人は、ベクトルが上下双方向に向いており、「次に背の高い人」と聞いてベクトルが上の方へ向くのかもしれない。

Bさんの次に背の低い人、Aさんの次に背の高い人

実は「Aさん」という答えも「Cさん」という答えも、ともに矛盾をはらんでいる。Cさん派の人(私を含む)に、では「Bさんの次に背の低い人は誰でしょう」と問うと、ほとんどの人が「Cさん」と回答する。つまり、「Bさんの次に背の高い人」も「Bさんの次に背の低い人」も「Cさん」というのである。これでは、Aさん派に「矛盾している」と言われても返すことばがない。

逆に、Aさん派の回答者に、では「Aさんの次に背の高い人は誰でしょう」という新しい質問を出すと、回答が二つに分かれるようである。「Bさん」と答えるグループと、「この中に該当する人はいない」と答えるグループである。後者のグループは「次に背の高い」という設問に対してベクトルが常に高い方を向いているので、その意味では矛盾はないと言える。一方、「Bさん」と答えるグループは、「Bさんの次に背の高い人」=Aさん、「Aさんの次に背の高い人」=Bさんという奇妙な回答をしていることになる。これは、私のようなCさん派から見ると矛盾した感覚である。

試験問題が作れない

日本語の解釈にこのような揺れがあるということは、「Xの次に…なのは誰?」というタイプの試験問題は出せないということを示唆している。たとえば国別の石油生産量を示して「イラクの次に生産量が多い国はどこでしょう」と問うたり、お茶の県別生産高について「鹿児島県の次にお茶の生産が多い県はどこでしょう」と問うことは適切ではないということになる。「一番生産高が多い国(県…)は?」というタイプの設問は出せても、「次に多い国(県…)は?」というタイプの設問は最初から正解が二つ出てくることになってしまう。試験問題を作る人は留意しておく必要があろう。

ちなみにこのような曖昧性が生じるのは日本語だけかと思い、同じA~Dさんを英語話者に示してWho is the next tallest person?と問うてみたところ、一人のアメリカ人は「Cさんしかありえない」と答え、もう一人のアメリカ人(ただしハワイ語とのバイリンガル)は少し迷いながらも「Aさん」と答えた。英語でも二つの解釈が可能なのかもしれない。

世代差

「Bさんの次に…?」という問いにAさんとCさんの二つの答えが存在することは不思議なことであるが、両者の分布がまったくランダムかと言われると、そうでもないようである。私が東京都国分寺市主催の講演会で、同市の小学生たち十数名に同じ問題を出してみたところ、全員が迷うことなく「Aさん」と回答した。一方、講演会に同席していた大人たちは「Cさん」という回答であった。子供たちは大人の回答に驚き、大人たちは子供の回答に驚いた様子であったが、この結果はAさん派とCさん派に世代差があるということを示唆している。小学校や中学校の自由研究には格好のテーマかもしれない。

最後に、上記の世代差は日本語の研究にどのような意味を持つのだろうか。一つの可能性として、子供たちも大きくなるにつれてAさん派からCさん派に変わるのかもしれない。自分を指す代名詞が「僕」から「私」へと変わるように、同じ質問に対して「Aさん」と答えていた人たちが、大人になると「Cさん」と答えるようになるという可能性である。そうであれば、上記の世代差は日本語の習熟度の違いを反映したものということになる(だからといって、直ちに「日本語ではCさんが正解」ということにはならないのだろうが)。一方、子供たちが大人になってもAさん派であるとすれば、それは日本語の解釈が変化してきていることになる。

-

- 2022年01月18日 『ソトから見た日本語、ウチから見た日本語 2. 日本語はむずかしい―その2― 窪薗晴夫(国立国語研究所)』

-

前回述べたように、日本語の中には多くの疑問や謎が潜んでおり、それらの疑問や謎に気がつくのは、ことばを獲得しようとしている幼い子供たちや、日本語を習得しようとしている外国人(日本語学習者)である。日本語を母語として獲得した大人たちは、ただ無意識に使うのみで、日本語の不思議に気づくことなくボーっと生きている。今回は、子供たちや日本語学習者から出てくる次のような疑問を取り上げる。

(1) 1から10まで数える時と10から1までカウントダウンする時で4と7の読み方が違ってくるのはなぜなの?

(2) かけ算の九九で「4かける7は28」と数式読みする時と「4・7・28」と九九読みする時で読み方が違うのはなぜ?

昇順と降順

数字の読み方には謎が多い。(1)にあげた疑問は、1から10まで読むとき(昇順)と逆に10から1へカウントダウンする時(降順、逆順)で発音が違うという指摘である。本当にそうかなと思いながら自分自身でも発音してみると、4、7、9は昇順ではシ、シチ、ク(ー)と読み、降順ではヨン、ナナ、キューと読んでいるのに気づく。たしかに昇順と降順で発音が異なる。留学生に指摘されてはじめて気づくことである。ちなみに昇順の読み方には個人差もあり、9をキュウと読む人も少なくない。また子供たちの中では「イチ、ニ、サン、ヨン、ゴ、ロク、ナナ、ハチ」という読みも珍しくない。

(昇順)イチ、ニ、サン、シ、ゴ、ロク、シチ、ハチ、ク、ジュウ

(降順)ジュウ、キュウ、ハチ、ナナ、ロク、ゴ、ヨン、サン、ニ、イチ

昇順のイチ、ニ、サン、シ…はすべて数字の音読み(漢語読み)である。これに対し、降順のキュウもクとは別の音読み(キュウは漢音、クは呉音)であるが、ヨンとナナは訓読み(和語読み)である。つまり4と7は音読みから訓読みに読み方が変わっている。これはなぜなのだろう。

4,7,9

クやキュウ、シがヨンに変わった理由は容易に想像がつく。クは「苦」を、シは「死」を連想させるから、忌み言葉(taboo word)として嫌われたのである。9の場合には呉音(ク)とならんで漢音(キュウ)があったからこれで代用し、4の場合には訓読みのヨンに読み替えたというわけである。「4人」をシニンと発音しては、「死人」と同じになってしまう。ちなみに、シをヨンで代用する慣習は古く平安時代に始まったとも言われている(安田 2002, 2015)。

7が音読みのシチから訓読みのナナに変わったのは、1(イチ)との混同を避けるためとされている。1(イチ)と7(シチ)は発音(音連続)が似ているだけでなく、アクセントも同じであり、たとえば東京方言ではともに低高、鹿児島方言ではともに高低のアクセントで発音される。助数詞が付く場合も、7番をシチバンと発音すると、1番(イチバン)と区別がつきにくい。ナナバンと読むことによりイチバンとは明確に区別できるようになる(ちなみにナナバンは訓読み+音読みの、いわゆる湯桶(ゆとう)読みである)。

発音で区別しにくい場合に、音読みから訓読みに読み方を変えるのは珍しいことではない。「私立」と「市立」はシリツという同音異義語であるが、音読みのシをワタクシ/イチという訓読みに変えることにより、ワタクシリツ/イチリツと区別している。「科学」と「化学」も、後者の「化」をバケという訓読みに読み替えることによって区別しようとする。「私案」と「試案」も同様で、文脈上紛らわしい場合にはワタクシノアン、ココロミノアンと言って区別する。1番/7番にせよ、私立/市立や科学/化学、私案/試案にせよ、同じ文脈で使われるため混同や誤解が生じやすく、そのため和語読みして同音異義語を避けようとしているのである。

7時と7人

以上は数字を扱った本(たとえば窪薗(2011))にも基本的な事項として記載されていることであるが、疑問はここで止まらない。一つの疑問が解消すると新たな疑問が起こるというのが常であり、4や7などの数字の場合にも新たな疑問が生じる。たとえば「7番」が一般にナナバンと発音されるのに、「7時」はいまだにシチジと発音されることが多い。駅のアナウンスなどでは「1時」と区別するためにナナジと言うこともあるが、社会全体ではシチジが普通であろう。「7人」はシチニンという古い発音と、ナナニンという新しい発音の間で揺れているようである。

映画のタイトル「七人の侍」やグリム童話集の「狼と七匹の子ヤギ」のように、イディオム的なものにシチという昔の読み方が残っているのは納得がいくが、「7時~7人~7番」に見られる差異がどのような理由で生じるのか不思議である。対応する「1時、1人、1番」の中では「1人」だけはヒトリという和語読みされるから、「7人」はシチニンのままでも混同は生じなかったはずであるが、実際にはナナニンという発音も普通に聞かれる。逆に1時と7時では、1がイチと発音されるから7はナナへいち早く変化しそうなのに、いまだにシチジがしぶとく残っている。「7月」も同様であるが、なぜなのだろうか。

4人と4番

ちなみに4の場合には「4時、4人、4番」のいずれの表現でも、音読みのシから訓読みのヨン(~ヨ)に置き換えられている。シからヨン(~ヨ)への読み替えが昔から行われてきたためであろう。もっとも「4月」はいまだにシガツである。坪井栄の小説「二十四の瞳」もニジュウシであるし、地方に行くと今でも「4匹」をシヒキと発音する年配の話者がいるから、訓読みへの置き換えが完了したわけではなさそうである。冒頭の(2)にあげた掛け算の九九でも、「4かける7は28」と数式読みするとヨン、ナナという訓読みが出てくるが、4・7・28と九九読みするとシ・シチという音読みが出てくる。4はシからヨンへ、7はシチからナナへという読み替えが進む一方で、イディオム的に発音する九九読みの方に、シやシチという古い発音がまだ生きているのである。4の場合には他に次のような例でもシという読み方が残っている。

四月、四季、四角形、四捨五入、四苦八苦、四六時中、

四十肩、四十九日、四面楚歌、四半世紀

7の場合と同様に、4の場合にも新たな疑問が生じる。音読みから訓読みへ読み替えがほぼ完了しているとは言っても、ヨンと読むかヨと読むかが表現によって異なってくる。この選択を決めているのは何であろう。「4人」や「4時」をヨンニン、ヨンジと発音しないのはなぜだろうか。逆に「4個」や「4千」をヨコ、ヨセンと読まないのはなぜだろう。ヨンとヨの選択には何か規則がある(あった)のだろうか、それとも初めからまったく恣意的なのだろうか。

(ヨン)4匹、4回、4階、4個、4冊、4千、4章、4台、4番、4本…

(ヨ) 4人、4時、4次、4隅

3~4人と4~5人

数字の読み方では、「3~4人」と「4~5人」の違いも面白い。前者はサンヨニン、後者はシゴニンとなり、ヨ(訓)とシ(音)の間で揺れが生じる。「4」が「人」と直接結びつくときに「4人」の発音(ヨニン)が出てくるというのは分かるが、「4~5人」の場合に、ヨ(ン)ではなくシという音読みが出てくるのはなぜか。「6~7人」と「7~8人」の場合には、7がともにシチという古い読みを持つという点から見てもおかしな現象である。

これに関連して、7~8人(シチハチニン)とは言うけれども8~9人(ハチキュウニン)とは言わないというのも不思議である。1,2,3,4…と数えていく中で、「5~6人」、「6~7人」、「7~8人」とは言うが、「8~9人」とは言わない。「…人」だけでなく「…回」や「…台」などの他の表現でも同じである。10に近いから使う必要がないのではという見方もできるが、「7~8人」とは言うのに「8~9人」と言わないのは中途半端ではないか。なぜなのだろうか。

参考文献

窪薗晴夫(2011)『数字とことばの不思議な話』(岩波ジュニア新書684)岩波書店。

安田尚道(2002)「シ(四)からヨンへ―4を表す言い方の変遷」『青山語文』第32号。

安田尚道(2015)『日本語数詞の歴史的研究』武蔵野書院。

-

- 2022年01月11日 『ソトから見た日本語、ウチから見た日本語 1. 日本語はむずかしい―その1― 窪薗晴夫(国立国語研究所)』

-

日本語の疑問

私たちは毎日の生活で自在に日本語を使いこなしているが、実は日本語の中には多くの疑問や謎が潜んでいる。それらの疑問や謎に気がつくのは、ことばを獲得しようとしている幼い子供たちや、日本語を習得しようとしている外国人(日本語学習者)である。日本語を母語として獲得した大人たちは、ただ無意識に使うのみで、日本語の不思議に気づくことなく生活している。チコちゃん流に言うと、ボーっと生きているのである。

子供たちや日本語学習者から出てくる疑問に、たとえば次のようなものがある。

1.「ひらがな」の「かな」はガナと濁るのに、「カタカナ」はどうして濁らずにカナとなるの?

2.「無事」はブジと読むのに、どうして「無事故」はブジコではなくムジコになるの?

連濁の疑問

このうち1は複合語に起こる連濁(sequential voicing)と呼ばれる現象に関する疑問である。中国語から入ってきた漢字をもとに日本で平仮名と片仮名が作られたということは知っていても、両者の間に連濁の有無の違いがあるという事実に気がついていない人も少なくない。気がついていても、連濁の有無の理由など考えたことがない人が多いのではなかろうか。「平仮名」と「片仮名」ということばを、最初から別々のものとして意識している人が多い。

平仮名と片仮名の間になぜこのような違いが生じるのか、いまだに分からない。連濁については、次のような素朴な疑問が続く。いずれも大人の日本語母語話者はほとんど意識していない問題である。

(a)「二千円」の「千」は濁らないのに、「三千円」の「千」が濁るのはなぜか?

(b)「中国」はチュウゴクと濁るのに「韓国」はカンコクと濁らないのはどうして?

(c)「綱引き」(ツナヒキ)は濁らないのに「籤引き」(クジビキ)が濁るのはなぜか?

(a)は、日本語だけでなく言語一般に「鼻音の「ん」の後ろでは濁りやすい」という規則(post-nasal voicingと呼ばれる規則)で説明される。「斎藤、伊藤、加藤」などの「藤」が音読み(漢語)であるために連濁を受けにくい一方で、同じ音読みながら「安藤、遠藤、新藤、権藤」などの「藤」が濁ってしまうのはこのためである。「外国、祖国、異国」などの「国」が濁らないのに対し、「本国、隣国、戦国」の「国」が濁ってしまうのも同じ理由による。ところが、(b)の「中国―韓国」のペアはそれでは説明できず、むしろチュウコクとカンゴクという逆のパターンが予想される。「韓国」は「大韓民国」の略語で、元の語で「国」が濁らなかったから濁らないとも考えられるが、「民」が鼻音で終わっているにも関わらず「民国」が濁らなかったのはなぜかと突っ込まれると答えに窮してしまう。また「中国」が濁ってしまう理由も定かではない。

(c)の例も規則の予測とは逆のパターンである。同じ語の中で濁音は連続しないというライマンの法則(Lyman’s Law)は、「島田」は濁るのに「柴田」は濁らない、「片付ける」や「たき火」「表示」は濁るのに「傷付ける」「飛び火」「図示」は濁らないといった多くの語例を見事に説明してくれる(窪薗 1999)。ところがこの規則に従うと、「綱引き」はツナビキ、「籤引き」はクジヒキとなるはずである。ライマンの法則と逆の結果が出てくるのはなぜか、これも問われると答えに窮してしまう。

2種類の音読み

2にあげた「無事―無事故」のペアは、漢字の読み方に関する疑問である。漢字が中国語から日本語に入ってきたことや、その読み方に中国語の発音をベースにした音読みと、日本語の音をあてた訓読みの2種類があることは、小学校で習うことである。また、同じ音読みに、呉音と漢音と呼ばれる2種類の発音があることも多くの人が知っている。「無事故」の無(ム)が仏教と一緒に日本語に入ってきた呉音で、「無事」の無(ブ)がその後で入ってきた漢音であることも漢和辞典を引けばわかる。「桂馬」のマと「競馬」のバ、「万点」のマンと「万全」のバン、「食物」のモツと「植物」のブツなども呉音と漢音の違いである。「何人」にナンニンとナニジンの2通りの読みがあるのも同じ理由による。

しかしながら日本語を獲得・習得しようとする人にとっては、同じ「無、馬、万、物、人」などの漢字をこのように読み分けることは至難の業である。「無事」の「無」はブなのに、「無事故」の「無」はムなのはなぜだろう、という素朴な疑問が生じてもおかしくない。呉音と漢音の間には、これらを含めて下記リストのような違いがある(窪薗 2019)。このような多くの例を見て、2通りの音読みに何か規則性はないのか、読み方を予測することはできないのかと思うのは自然な発想であろう。好奇心に満ちた、科学者的な発想である。

漢字の音読み(呉音と漢音)

マ行 バ行

馬 馬塚、有馬、桂馬 馬場、馬術、競馬

万 万点、一万、億万長者 万全、万感、万歳

武 武者、武者小路、建武(元号) 武士、武道、文武両道

無 無事故、無理、無駄 無事、無難、無精ひげ

文 文科省、古文書、文盲 文書、文学、漢文

物 食物、荷物、書物 植物、怪物、名物

ナ行 ザ行

二 二本、二月、二十世紀 二男、二郎、健二

日 日曜、日本、縁日 元日、数日、祝日

人 人間、人形、何人(なんにん) 人物、人口、何人(なにじん)

如 如実、如来、真如堂 如才、突如、欠如

ナ行 ダ行

内 内外、内閣、園内 内裏、お内裏様、境内

男 二男、老若男女 男女、男性、男色

女 女房、女人禁制、老若男女 女児、女性、女医

音読みと訓読みの使い分け

音読みと訓読みの使い分けについても、同様の疑問が生じる。「上下、松竹、白鳥」などにジョウゲ、ショウチク、ハクチョウのような音読みと、ウエシタ、マツタケ、シラトリのような訓読みがあることは小学校で習うことである。しかし、音読みと訓読みで漢字の順序が逆になる例もある。例えば右と左は音読みでは「左右」(サユウ)、訓読みでは「右左」(ミギヒダリ)となる。表と裏も、音読みでは「表裏」(ヒョウリ)となり、訓読みでは「裏表」(ウラオモテ)と逆の順番になる。どうしてだろう?

また意味を比べてみても、「上下」や「松竹」などとは違い、音読みと訓読みで意味が異なってくるものもある。たとえば「風車」や「英雄」は音読み(フウシャ、エイユウ)と訓読み(カザグルマ、ヒデオ)とで意味が大きく異なる。「この方が良い」の「方」も音読み(ホウ)と訓読み(カタ)では指しているものも使われる文脈も大きく異なる。「菅首相」に至っては、音読みのカン首相と訓読みのスガ首相では人物が異なってくる。文脈を理解しないと、何と読んでいいかわからないのである。子供たちや日本語学習者が頭を悩ますのもよくわかる。

同じ単語の中で音読みと訓読みが混在するとさらに混乱が大きくなる。たとえば「日曜日」は、最初の「日」を音読み(ニチ)、二つ目の「日」を訓読みの「ビ」(ヒが連濁を起こしたもの)と読む。事実としてはその通りなのであるが、どうして同じ語の中で音読みと訓読みの両方が出てくるのだろうという疑問が出てきても不思議ではない。ニチヨウニチと音読みで通した方が一貫性があるし、そうでなくても音読みと訓読みを逆にしてヒヨウニチと発音してもおかしくないのではないか。子供たちの中でも漢字が苦手な人は、このような素朴でかつ本質的な疑問を持つのである。

小川と小山

漢字にはさらに複数の訓読みも存在し、これもまた子供たちや日本語学習者を悩ます。中国からの留学生が同級生の小川君をコガワクンと呼んでいるのを見て、コガワではなくオガワだと指摘したところ、どうしてオガワなのかと逆に聞かれた。「小山」はコヤマなのに、どうして「小川」はオガワなのかというのである。冷静に考えてみると不思議である。「小」という漢字にコとオの2種類の訓読みがあることは辞書でも確認できるが、どのように読み分けているのであろうか。留学生の質問は、そのような規則性を求めているのである。試しに他の例を集めてみると、小(オ)の方には(A)のような、小(コ)の方には(B)のような例が見つかる。

(A) 小川、小沼、小沢、小渕、小田、小口

(B) 小山、小森、小林、小杉、小松、小園

これらの例を眺めながら、ふと「オは水に関連する名前で、コは山に関連する名前ではないか」という仮説が頭に浮かぶかもしれないが、この仮説はすぐに否定されることとなる。水系の名前でも「小池、小泉、小磯」などはコと読むし、山系でも「小野」などはオと読む。さらには、「小山、小島、小倉、小山田」のようにコとオの両方の読みが可能な名前もある。いくつも集めていくうちに、(B)のグループの方がどんどん増えていくのに対し、(A)のグループはそれほど増えないことが分かるが、分析はそこで止まってしまう。結局、どうして「小山」はコヤマで、「小川」はオオガワなのかという留学生の質問には答えられずにいる。

日本人の大人は「小山」「小川」を小+山、小+川と分解することなく、全体としてコヤマ、オガワと読んでいる。心理言語学でいう全体的(holistic)な捉え方である。これに対し、子供たちや日本語学習者は小+山、小+川と分けて分析的(analytic)な見方をする。この見方の違いで、上記のような疑問を持つか持たないかという違いが生じてくるようである。

羽生結弦と羽生善治

漢字の読みと言えば、「羽生結弦」と「羽生善治」も不思議なペアと言えよう。前者はハニュウ、後者はハブと読むが、フィギュアスケート界と将棋界を代表する二人が同じ漢字であることに気づいていない人も多い。これらの人は、フィギュアスケートと言えばハニュウ、将棋と言えばハブというように、耳で聞いた音声の方が先行してしまっているか、あるいは「羽生結弦」と見たらハニュウ、「羽生善治」と見たらハブというように覚えている可能性が高い。いずれの場合でも、小山や小川などと同じように、羽+生という2文字に分解して捉えてはいないようである。一方、子供たちや日本語学習者の場合には羽+生という文字列を見るから、「羽生」にハニュウとハブの両方の読み方があることにすぐ気がつく。中でも感性が豊かな人は、なぜなのだろうという素朴な疑問を持つことになる。

以上見てきたように、日本語の漢字には音読みと訓読み、複数の音読み、複数の訓読みといったように様々な読み方がある。日本語は複数の文字(平仮名、片仮名、漢字、アラビア数字、アルファベット)があるというだけでもややこしい言語であるのに[注1]、一つの表記に複数の読み方があるという状況は、日本語を獲得・習得しようとしている人にとって悩みの種となる。英語には同じ発音で綴り字が異なる語(たとえばmeatとmeet, breakとbrake)は珍しくないが、同じ綴り字に複数の読み方があるというケースは少ない(tear [tiə](涙)と[tɛə](破る)などは数少ない例である)。文字(綴り字)の読み方という点でも日本語が非常にむずかしい言語であることがわかる。

結び

大人になると「小川」と「小山」や「羽生結弦」や「羽生善治」などの違いに疑問を抱かないばかりか、そのような事実があることにも気がつかなくなる。無意識のうちにボーっと母語を話しているのである。これに対し、子供や日本語学習者のことばに対する感受性は高い。彼らはむずかしい日本語を獲得・習得しようとして、ことばの中に規則性を見出そうとするから、連濁の有無や漢字の読み方などに敏感に反応する。彼らのナイーブな感性が、研究者も気がついていない本質的な疑問や謎を浮き彫りにしてくれる。

注

1. たとえば「私はロンドンのYMCAで2年間英語を勉強した」という文には5種類の文字が含まれている。英語であればI studied English at YMCA in London for two years.となり、1種類の文字(アルファベット)しか含まれない。

参考文献

窪薗晴夫(1999)『日本語の音声』岩波書店。

窪薗晴夫(編)(2019)『よくわかる言語学』ミネルヴァ書房。

-

- 2022年01月04日 『新連載のお知らせ』

-

10月から12回にわたり、役割語について論じてくださった金水敏先生、ありがとうございました。役割語の特徴から、物語、キャラクターを深く理解することができました。もう一度観たい映画が増えました。

さて来週1月11日からの12回は、窪薗晴夫先生(国立国語研究所)による「ソトから見た日本語、ウチから見た日本語」が始まります。窪薗先生は、英語・日本語の音声・音韻に関し、幅広い研究をなさっておられます。ソトとウチから日本語がどのような姿をみせるのか楽しみですね。(金城)

表1: 母語話者ランキング(Comrie et al. 1996)

表1: 母語話者ランキング(Comrie et al. 1996) 表1: 方言ごとのアクセントによる弁別

表1: 方言ごとのアクセントによる弁別 表2: 複合語と句構造の区別

表2: 複合語と句構造の区別 図1:(6)のツリー表示

図1:(6)のツリー表示 図2:(7)のツリー表示

図2:(7)のツリー表示 表3: 甑島方言における複合語と句構造のアクセント

表3: 甑島方言における複合語と句構造のアクセント

図1: 湯呑と茶碗(クリックで拡大)

図1: 湯呑と茶碗(クリックで拡大)