はじめてのフィールドワーク~ネパール、中国、エチオピア、パプアニューギニア(ことば文化特設サイト)

ことば文化に関する気になるトピックを短期連載で紹介していきます。

-

- 2025年12月16日 『4. はじめてのフィールドワーク~パプアニューギニア編 古川智康(東京大学大学院人文社会系研究科修士課程)』

-

【はじめに】

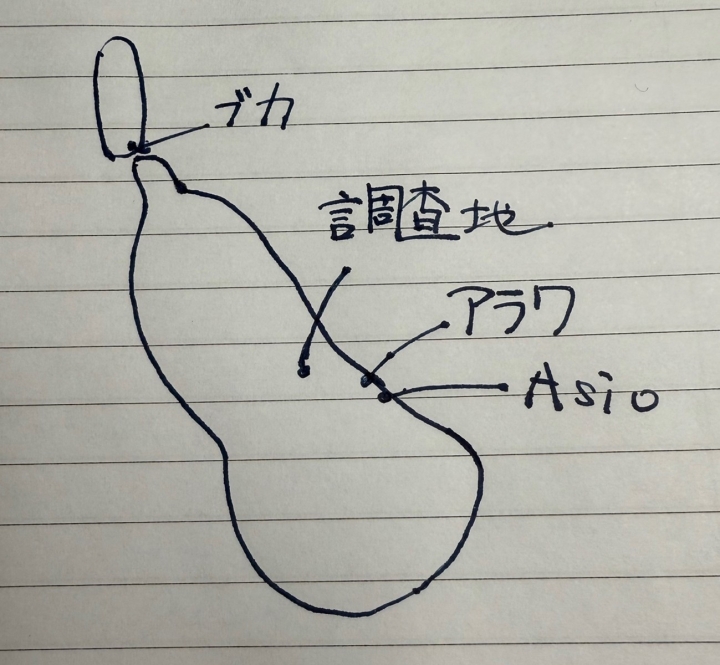

写真1. ブーゲンヴィルの地図 (現地で買った日記用ノートから)

写真1. ブーゲンヴィルの地図 (現地で買った日記用ノートから)

写真2. ポートモレスビー・ジャクソン国際空港の「出口なし」の表示

写真2. ポートモレスビー・ジャクソン国際空港の「出口なし」の表示

写真3. ガーリップ・ナッツ (村でいただいたもの)

写真3. ガーリップ・ナッツ (村でいただいたもの)

写真4. 海辺の観光施設Asio (実際はもっと美しく見える)

写真4. 海辺の観光施設Asio (実際はもっと美しく見える)

写真5. タロイモと主食用バナナと「チョコ」

写真5. タロイモと主食用バナナと「チョコ」

写真6. 4匹の子犬たち。左からSpencer, Tom, Kuro, Chibi。

写真6. 4匹の子犬たち。左からSpencer, Tom, Kuro, Chibi。

私はパプアニューギニアのブーゲンヴィル島というところで話されているシメーク語という言語を調査・研究している。今年2025年の8月から9月にかけて行った調査について、振り返りたい。

パプアニューギニアは南半球にある島国で、ニューギニア島の東半分とその周辺の島々から構成される。その歴史は複雑だが、最終的には1975年にオーストラリアから独立を果たした。パプアニューギニアの公用語は英語、トク・ピシン、ヒリ・モツ語、パプアニューギニア手話である。英語はすべての人が話せるわけではなく、広く使われているのはトク・ピシンである。この言語は英語が基となったクレオール言語である。私はパプアニューギニアではもっぱらトク・ピシンを用いていた。

私の調査地であるブーゲンヴィル島は同国の領域の最東端に位置している。日本では山本五十六がその上空で戦死したことでご存じの方もいらっしゃるかもしれない。行政的にはブーゲンヴィル自治州を構成している。地理的には隣国のソロモン諸島の一部である。パプアニューギニア独立時から、ブーゲンヴィル独立の動きがあり、1989年からはブーゲンヴィル危機と呼ばれる内戦が起こった。これは1997年に終結したが、10000~15000人もの人が亡くなった。現在ブーゲンヴィル自治州政府は2027年までの独立を目指して本国政府との交渉を行なっている。

【旅程】(写真1)

7月30日、成田空港を出発し、香港を経由して、翌朝、パプアニューギニアの首都であるポートモレスビーのジャクソン国際空港に到着した。1つの質問もしない入国審査を通過し、国内線に乗り換える。空港の案内の一部に日本語があったのには驚いた。ただ、「ここは出口ではない」という意味合いで、「出口なし」と書かれていたのには日本が懐かしくなると同時におかしさも覚えた (写真2)。

ポートモレスビーからブーゲンヴィル自治州の北の方に位置するブカという町に降り立った。ブカ空港では、ブーゲンヴィルの言語の研究者で、私もお世話になっている大西正幸先生の知り合いのブカ在住の女性が出迎えをしてくれると聞いていたのだが、誰もいらっしゃらない。空港の警備員さんに「大丈夫だよ、絶対来るさ」と元気付けられながら小1時間ほど待つと、女性がいらっしゃった。なんでも私の到着する日付が1日誤って伝わっていたらしい。遠い異国の地で早くもハプニングが起きたわけだが、警備員さんの励ましのおかげでその不安も和らいだ。この女性はブカでの私の宿を手配したり、後述するアラワまでの行き方の指南をしたりしてくださった。そのうえ、復路では、宿が高かろうということで、お家に泊めていただいた。お金に困っていた私にとって非常にありがたいことであった。

その日はブカで1泊し、8月1日、調査地の最寄りの町、アラワへと向かった。長距離相乗りタクシーとでもいうべき車で行く。5時間くらいの道のりである。席は横向きでシートベルトはない。フロントガラスにはヒビがたくさん入っている。おそらく飛び石のせいである。車には大体6人くらいが同乗した。現地では運転席と助手席と後ろの横向きの8人席の合計10席ということから、トク・ピシンでten sit (英語で言えばten seats) と呼ばれている。アラワまでの道はほとんど未舗装であり、そこを時速60キロそこそこで走るので車内はさながらアトラクションである。市場での休憩のときに同乗者にガーリップ・ナッツというナッツをわけてもらった (写真3)。初めて食べるものだったが、クリーミーで美味しかった。お礼に日本から持って行った飴を差し上げると、すさまじい量のナッツをさらにくれた。

アラワでも大西先生の知り合いの女性が出迎えてくださった。海辺のAsioという観光施設にも連れて行ってもらった (写真4)。透き通るようなエメラルドグリーンの海がとてもきれいだった。この方のいとこの男性 (ホスト・ブラザー) が調査地の村に住んでおり、その縁で私を紹介していただいた。

【いざ調査地の村へ】

8月4日、いよいよ調査地の村に向かう。ホスト・ブラザーとその奥様 (ホスト・シスター)とアラワで合流し、バスで調査地の近くへ向かう。近くといってもバスを降りた地点からおよそ1時間、ジャングルの中を歩いて進んだ。村の少年たちが私の重いスーツケースを運んでくれた。感謝すると同時に、せめて持ちやすいリュックサックにすれば良かったと後悔した。

村域に入ると、高齢の女性が2名で私を迎える。私を村に受け入れる儀式の始まりである。2人は伝統的な扇のようなものを持ち、私を前後に挟む形で、伝統的な歌を歌いながら行進する。村の中心につくとおもむろに竹筒に入った水をかけられた。小屋のようなところに着くと、「村の匂いに馴染ませる」ということで、ココナッツオイルを膝と肘に塗られた。小屋には村長である70代の男性がおり、なぜこの村に来たのか、なぜシメーク語を調査するのかなどを改めて話した。この頃の私はトク・ピシンの腕前がまだ不十分だったので、同行してくれたアラワの女性にまたまた助けられた。

話が一通り終わると、儀式の一環としてさまざまな食べ物をみんなで食べた。村の鶏を煮たものやタロイモなどの他に、Tamatamaという伝統的な料理があった。これは、タロイモ (またはバナナ) を杵と臼のようなもので潰し、そこにココナッツの実の部分を混ぜ、それを丸めて茹でてできる食べ物である。タロイモ自体はそこまで甘味がないはずなのにこのTamatamaは甘く、もちもちしていて美味しい。アラワでは毎年 (もしかしたら隔年?) Tamatama festivalが行われており、そこでもTamatamaを食べることができる。

【村での生活】

村には電気はないし、電波も飛んでいない。だから村での滞在中、私は音信不通だった。行く前からおおよそわかっていたことだったが、高校生の時分からスマートフォンを持っていた私は多少不安を覚えていた。しかし行ってみると、スマートフォンのない生活も案外悪くなく、むしろ快適だった。気がかりは友人や家族の身に何か起こっていないかどうかということと、ファンである埼玉西武ライオンズの試合結果が見られないことだけだった。

ガスも当然ないので、調理は薪を使って行う。行うと偉そうに言っているが、調理はホスト・シスターのお母様、つまりホスト・マザーがしてくれた。食事は主食と野菜料理の組み合わせが基本である (写真5)。主食は、主食用バナナ (日本でよく食べるものと違って甘くない)、町で買ってきた米、さつまいもが多く、たまにヤムイモ、キャッサバ、「シンガポール」と呼ばれる里芋のような芋、タロイモもいただいた。野菜料理は日本では見ない野菜が多かった。「ビーン」と呼ばれる豆 (ただしさやの方がメイン)、「アイビカ」と呼ばれるすこし粘り気のあるモロヘイヤのような野菜、「チョコ」と呼ばれるツル状の野菜など様々である。それをココナッツスープか、町で買う即席麺の調味粉かで煮るという味付けが多かった。肉や魚は滅多に食べず、魚の缶詰が野菜料理に混ぜられていることが1, 2日に1回くらいといった程度である。村には鶏がおり、特別な時にだけ食べるらしい。私は村に着いたときと離れるとき、そして私の23回目の誕生日にいただいた。村の少年たちがそこら中を闊歩する鶏をスリングショットで狙撃し、気絶したり弱ったりしたものを捕まえる。あっ、と言う間すらない出来事で迫力に満ちていた。

水道は山の上の方から流れてくる水を使う。いちいち煮沸を頼むのは申し訳ないし、みんなそのまま飲んでいるので私もそのまま飲んでいたが、お腹を壊すことはなかった。体を洗うのもその水である。ブーゲンヴィルは熱帯だが、昼も体感だが30度くらいだし、夜はこれまた体感だが20度に届くか届かないかである。だから最初は水が冷たく感じた。1日中雨が降って冷え込んだ日には、風呂キャンセル界隈の仲間入りを果たしてしまった。

【いざ言語調査!】

言語調査は私が村についた次の日から早速始まった。「目ってなんて言いますか?」と聞いて、”duta” と帰ってきたときには、「私はまだほとんど未調査の言語の調査に本当に乗り出したんだ!」と実感を新たにし、少年のころのようにワクワクした。村の方々はとても熱心に調査に協力してくれた。調査開始3日で200を超える単語が集められたくらいである。そのあとは徐々に文法の調査も行なっていった。簡単に言えば、例えば、「『私はココナッツを食べた』ってなんて言いますか?」というようなことを聞いて、主語と目的語の表し方や時制の表し方を調べたりするのである。ちなみに件の文は、シメーク語で “ne-ke mou taiasie” と言う。neが「私」という意味、-keは他動詞の主語だけにつく助詞のようなもの (専門用語で言えば能格接尾辞)、mouが「ココナッツ」、taiasieはこれだけで「私は食べた」と言う意味の動詞である。シメーク語について興味のある方は、私がシメーク語についての修論・博論を書き上げるのを待っていただければ幸いである。このように得意げに言ってはいるが、帰国したら、「なんであれを調査しそびれているんだろう」ということの連続である。まだまだ調査し足りないことが山積している。

【村での印象的な出来事】

ホスト・シスターはPeckyという犬を1匹飼っているのだが、その犬が私の滞在中に子犬を4匹産んだ。白いのと、大きいのと、黒いのと、小さいのだった (写真6)。白い子犬はホスト・シスターによってTomと名付けられた。なぜTomと名付けられたか。まず、このTomという名前は私の呼び名に由来する。私の名前はTomoyasuだが、村ではそれを短くして英語風にしたTomと呼ばれていた。そして、村の人々は、私のようないわゆる黄色人種を含めて肌が黒くない人をひとくくりにしてwait man (=white man) と呼ぶ。そういうわけで、私の肌の色と結びつけられた白い子犬は、Tomと名付けられたのである。他の3匹は私が名づけることになり、大きいのにはアラワの女性の家で飼われている犬の名前のSpencer、黒いのにはKuro、小さいのにはChibiと名付けた。ここまではほっこりする良い話ではないかと思うのだが、話はそれでは終わらない。村の人々は犬を愛玩するために飼っているわけではなく、番犬として飼っている。だから、数が多すぎても困ってしまう。そういうわけで子犬たちが大きくなったら、母犬Peckyは殺してしまうのだそうだ。かわいそうだと思ったが、文化の違いだと割り切って何も言わなかった。滞在中唯一の辛い経験である。

村の人々はキリスト教を信仰している。村にはカトリックの方と、セブンスデー・アドベンチスト教会 (SDA、プロテスタントの一派) の方がおり、それぞれ日曜と土曜が休息日である。だから調査は土曜と日曜はお休みだった。日曜は午後にバレーボールをするのが恒例だそうで、私も混ぜてもらった。砂地に2本の木の棒が立てられ、そこにネットが張られたコートである。みんな裸足でプレーしていた。靴を履いて誰かの足を踏んでしまっては申し訳ないと思い、裸足でやってみたが、痛くて痛くてしょうがない。だから間をとって靴下を履いてプレーすることにした。とても楽しかった。

ホスト・シスター夫妻には4歳の娘と1歳の息子がいる。4歳の娘は年齢相応に活発でいたずら好き。しょっちゅう話しかけてくれたり、ちょっかいを出してきたりする。私に怒ったときには ”Monkey!” と平気で言ってくるが、それでも子どもはかわいいものだ。持っていった本が落書きまみれになったのもいい思い出である。1歳の息子は足腰が頑強ですでに歩き回ることができる。この子も僕に懐いてくれた。ほとんどまだ話せないが、僕のことをtaata (シメーク語で「お兄ちゃん」) と呼んでくれた。

【村を去る】

2ヶ月弱の滞在も終わり、村を去る時期がやってきた。その2週間前ごろからは、村の方々は口を揃えて”mi sori long yu”と言う。これはトク・ピシンで「お前に対してすまなく思っている」と言うことである。何をすまなく思っているのか解釈が難しいが、日本まで送ることができなくてすまないということのようである。とにもかくにも優しくて親切な人たちである。

村を去る前日には送別パーティーを開いてくれた。たくさんの料理が並び、村で作った密造酒が華を添える。パーティーの前座として村の人々が出し物をしてくれた。3グループあり、1グループは伝統的な歌の様式に乗せて私のことを歌った歌、1グループは対照的に現代的な音楽に合わせたダンスだった。最後の1グループは西洋文明に接する前の村に、白人がやってきて服や傘やトーチなどの文明的なものを与える様子を面白おかしくしたドラマを披露してくれた。面白かったが、笑っていいのかよくわからなかった。

9月18日、いよいよ村を去る。調査でお世話になった方々をはじめとする村の方々に別れを告げた。一番調査でお世話になった女性は目に涙を浮かべていて、私も思わず涙した。町までは、ホスト・マザーとホスト・シスター夫婦、それに幾人かの村人がついてきてくれた。町で村の人たちと別れるときにはまた泣いてしまった。それだけ長く濃い時間お世話になり、強い思い出となったのである。

【最後に】

今回のはじめてのフィールドワークでは本当に多くの方々にお世話になった。日本では指導教員の長屋先生が日頃から指導してくださったり、出発日には持ち物の漏れがないかの確認をしてくださったりした。研究室の学生同志たちもさまざまなアドバイス・励ましをしてくれた。全国各地のパプア諸語研究者の先生方も、有益な助言や現地での僕のサポートをしてくださった。そして何よりブーゲンヴィルの人々に感謝したい。ブカ空港で僕を励ましてくれた警備員さん、ブカで暖かく僕を迎えてくれた女性、アラワへの道中でおしゃべりしたりナッツをくれたりした同乗者、アラワで僕を出迎え、村に紹介してくれた女性、村で僕に食事と眠る場所を与えてくれたホスト・ファミリー、重いスーツケースを運んでくれた少年たち、言語調査に協力してくれた村の人々、すべての人々にとても感謝している。ブーゲンヴィルの人々はとても優しく親切である。美しい自然とともに人々が生活している素晴らしい場所である。少々行くのは大変な場所だが、ぜひ読者のみなさまも足を運んでほしい。

-

- 2025年12月02日 『3. はじめてのフィールドワーク~エチオピア編 上野瞭太(東京大学大学院人文社会系研究科修士課程)』

-

ひとまず行ってみる

ジンカという街がエチオピア南西部にある。今もロバ車が現役で活躍しており、夜半けたたましい鳴き声に起こされることもしばしばある。明け方にはエチオピア正教会からの語りやモスクからのアザーンが交差する。乳香とコーヒーの豊かな香りが立ち込めており、露店に吸い込まれると深くて柔らかな一杯を20〜30円ほどで楽しむことができる。メインストリートでは教育がうんたらとこれまたけたたましくアムハラ語で喧伝する車が凱旋し、客を運ぶバジャジ(いわゆるトゥクトゥクと同じ三輪車)やバイクが踊り、靴磨き職人が腕を振るう。赤道から少しばかり北に位置し、標高約1400メートルで涼しい風がカラッと肌を包む。100キロメートルほど西に行けば国境が走っており南スーダンを臨む。治安上の懸念が多いエチオピアにおいて2025年9月時点でおそらく最も落ち着いた、のどかで活気のある町である。飯屋では豆や野菜、肉のおかずがインジェラと呼ばれる大きなクレープ状の主食とともに手から口へと忙しなく運ばれている。嗜好品の覚醒植物アラビアチャノキ、通称チャットやカートと呼ばれる植物の束を肩に携えている人もしばしばいる。観光客は宿付近で見られる。周辺地域へのツアーで1、2泊立ち寄る程度なのか、外を歩いているのは珍しいらしく「チャイナ!」「ファレンジ!」とひっきりなしに声をかけられる。ファレンジはおそらくフランスあるいはフレンチから来たことばであろうが、非アフリカ人を総称してこう呼ぶようである。彼らと僕の名誉のために付言しておくと、このように呼びかけられることについてお互いに悪意を全く介していない。ただ珍しいからとかく呼んでみるようである。中国人は割と来ているようで、地元の男に「チャイナ!没有工作(仕事がない)!」と突然中国語で大音量を浴びせられたこともある。「外資系企業」への「就活」がジンカではこのように行われるのかと思ったが、残念ながら大学院生の僕もまた没有工作の有様である。

僕はアリ語という言語の調査のためジンカに2025年8月から9月にかけて滞在していた。英語名はAariあるいはAriで、アリ人はこの言語をアーラフ「アリの口」と呼ぶ。生まれたてほやほやのフィールドワーカーであり、新生児よろしく湯気が立っている。フィールドワーカーと名乗るのも烏滸がましいような気がして、多分に憚られる。近い将来、アリ語の記述文法を博論として書く予定である。記述文法というのは語学書や教科書とは異なり、ある言語の文法的特徴のいわば百科事典的な存在である。記述文法を書くことによりアリ語という言語自体の文法的特徴を体系的に明らかにすることを目的にしている。今は修士課程に在籍しているが、僥倖に預かり当地へ赴く機会を恵んでいただいた。

学部生の頃からソマリ語という言語を勉強しており、大学院に入ってからもう1つ言語を学びたいと思っていた。そこで色々な巡り合わせがあり、アリ語を選ぶに至った。ソマリ語という言語は東アフリカを中心に話者数が非常に多く、ネット上でソマリ語の文や会話を見つけることになんの苦労もいらない。ソマリ人は東アフリカのほか、アメリカやイギリスにもたくさん住んでいる。Google翻訳も最近になって対応したらしい。翻ってアリ語は数点の論文や単語集が出ているくらいで、話者もほとんどはエチオピアにいる。後述するが、「とにかくフィールドワークというものに出かけてみたい」という理由で言語学を選んだ僕にはちょうどよく、アリ語を学ぶには現状エチオピアに行くしかない。

フィールドに着くまで

指導教員とオンラインで話してから成田に向かう。「フィールドワーク」という明確な目的を持って空港へ向かう道中、すでに緊張していた。向こうで何もできずに帰って来てしまったらどうしよう。そもそも辿り着けるのだろうか。杉山清貴 & オメガトライブの"Transit in Summer" を聴きながら、ホノルルやバンコクに飛ぶ便へ背を向けてエチオピア航空に一人乗り込んだ。首都アジスアベバまで成田から仁川経由の飛行機で16時間ほどかかる。

アジスアベバは赤道付近だが標高が高く、空気も悪く南国とは程遠い。首都では4泊ほど時間をとっていた。調査許可の取得などで用事があるアジスアベバ大学付近の宿を事前に予約し支払いも済ませていたが、満室のため提携しているほかのところへ移動しなければならないと言われた。睡眠不足と喉の渇きを覚えてふらふらの状態でミニバスを幾度か乗り継ぎ郊外へ連れて行かれた。なぜか分からないが、こちらについてからひどく車酔いする。盗電が発生したとのことで停電していた。少し休んで、翌日大学へ行き手続きを済ませる。

フィールドへの移動は強盗や誘拐など治安上の問題が多数あったため陸路移動は断念せざるを得なかった。首都からプロペラ機に1時間半ほど身を委ねるとジンカに着く。カラッと晴れて澄んだ空気、青い山々に囲まれたのどかな場所である。アジスアベバで疲弊した僕の体に、その瑞々しい土地が染み渡った。

体調を崩す生まれたてのフィールドワーカー

着いてからすぐに胸が躍った。今まで写真や映像でしか観てこなかった「東アフリカの田舎」に僕は身を置いている。ようやくここまで来たという感慨深さを覚えるとともに、そもそも過ごしやすい場所だということに気がついた。そこら辺でコーヒーを出している店に入ってみる。頑張ってアムハラ語で話してみる。周囲の会話に耳をそば立ててみる。日本で受けていたフィールド調査の授業では味わえない、隅々までフィールドという状況に感動した。宿の警備員の方がアリ語話者だったので、挨拶や単語を軽く訊いてみる。アリ語は本当に存在した、それを確かめられただけで嬉しかった。

のんびり田舎暮らしをしに来たわけではないので、到着してからはやることで溢れていた。だが、到着してすぐに体調を崩して引きこもり生活になってしまった。食あたりか何か原因はわからないが、腹痛とめまいで動けなくなった。焦りとともに、倒れるまで綺麗さっぱり忘れていた故郷に想いを馳せる。今まで訪れた旅先のことも克明に思い出された。東京について歌った曲を聴き心細くなったりもした。文字を読むのも辛く、少し回復したところで映画を観て過ごす。僕はここまで来て呑気に映画かと、自分に嫌気がさしてきた。結局1週間ほどして話者探しを始め、ようやく本調子になったというその日から調査が始まった。現地で様々な人が助けてくれて、幸運にもすぐに協力してくれる話者が見つかった。ここに感謝の意を伝えたい。

調査の最初は基本的な語彙を教えてもらう。すでに語彙集と少数の録音は日本で入手していたのだが、語彙集には基本的にピッチの情報(東京付近の日本語でいうところの「橋が」と「箸が」と「端が」の違いに役立つ区別)が書かれていないのと、多少方言が違う。それと、僕自身がアリ語の音に慣れる必要がある。フィールドに来る前、言語学の背景を共有していない方と話すときに「言語学って何やってるの?」と質問されることが多々あった。そんな時は「まず『〇〇語で頭はどのように言いますか?』といったところから初めて云々」という有り体の説明をしていた。そのときまでは受け売りだったが、それからは胸を張って説明できるような気がした。単純作業のように思われるかもしれないが、その営み自体が僕には夢のようだった。その後は動詞の活用や形容詞を調べたり、例文を訳してもらったり、語りを録音して分析したり、やることずくめである。本当に楽しい。

郊外に足を伸ばしてみる

基本的にジンカで調査をしていたが、周辺の街にも赴いた。ジンカから各地にバスが出ており、バジャジやバイクタクシーで行くこともできる。谷底すれすれの道で人満載のバスが山を掠める。客は席の数以上乗っており、揺れが激しいため立ち客は地べたに座り込んでいた。通学で使っている東京の電車でもこのような座り込みが許されたら楽だろうなと呑気に思っていたが、事故は起こらないのだろうかと不意に心配になった。同乗していた調査協力者の友人に訊いてみたら、「起こるよ、特に雨が降った後とか」と返ってきた。まさに前日雨が降ったばかりで、一気に血の気が引いた。すっかり怖気付いた僕は経由地の街でバイクタクシーをチャーターすることにした。目的地の街までの景色は麗しく、実は途中で事故に遭っていて天国に来てしまったかと疑ったぐらいである。道中谷底に転げ落ちたトラクターを見つけたとき、自分がまだ生きているということを実感した。

協力者の生まれ故郷では自然な会話を録音しに行った。ここではエンセーテから作られたモーサという食べ物をいただいた。ジンカからさらに高地に行くとエンセーテ、通称偽バナナというエチオピア南部に独特の食用作物が生い茂っている。エンセーテとは木がバナナに似ており、しかし実ではなく巨大な根っこを可食部とする。ジンカでは主にインジェラという主食が一般的だが、少し標高が増した地域ではこのエンセーテがよく食べられている。エンセーテの食べ方は澱粉質を乳酸発酵させてパンのようにして食べるコチョと、野菜や豆と一緒に芋よろしく蒸して食べるものの2種類に大別される。後者をアリ語でモーサと呼ぶ。モーサは少し硬くて繊維質なまさに芋然としており、アリ人はインジェラよりもこちらを好む。

アリ語は日本語と似ている?

調査を進めていると、なんだか日本語に似ているところがいくつか見つかってきた。特に動詞においては、節と節をつなげる時専用の形がある。日本語では「食べて来た」や「走って来た」などの時に現れるテで終わる形である。こういう形を言語学では慣習的に副動詞 (converb) と呼んでいる。英語なんかではandをつけたり分詞構文で繋げたりするが、アリ語には日本語のテ形のような専用の形がある。

語彙を調べていると驚きの連続だった。日本語と瓜二つの語彙があるではないか。ここは日本列島から遠く離れた南エチオピア。「右」は「ミズィ」と言うし、「村」は「モーラ」だし、「暑い/熱い」に至っては「アツ」である。意味が逆さまなものもあり、「はい」は「イーヤ」あるいは「イーエー」で「いいえ」は「ハーイ」。これらの語彙を見てみると、もしかしたら日本語とアリ語は生き別れの兄弟ではないかと思われる方もいるかもしれない。しかし、ある言語同士が同じ祖先を共有するかを確認するためには、一貫した音の対応があるか否かというのが重要な基準の1つとなる。今のところ、日本語とアリ語の間に規則的な一対一的対応は見つかっていない。つまり、上記の類似は現状「たまたま」だったと考えるのが穏当であると思う。ジンカのとある知識人にこの話をしてみたところ、「アリ語と日本語は必ず同じ言語だ、君がそれを証明するんだ」と迫られてしまい、超難題を前にして途方に暮れてしまった。

帰国

最後の調査を終えた日はよく晴れていた。いつも朝から昼ごろまで調査をするのが慣例だったが、この日の昼下がりはぼーっとしてしまい何もできなかった。またいつか帰ってくるはずなのに、この素敵な日々が終わってしまうということが受け入れ難かった。荷物の準備が面倒で途方に暮れていたこともあって、移動するのが輪をかけて億劫であった。名残惜しくも首都に向かった。

アジスアベバでは文献収集をする予定であったが、飲みすぎたか、完全に体調を崩してしまった。どうやらインジェラと酒の組み合わせが僕には合わないらしい。ジンカにはなかった洋風な料理や中華料理を食べもした。味覚が鋭敏になっているのを感じたのと同時に、僕は普段こんなに味の濃いものを食べていたのかと不安が襲ってきた。とにかく湯船に浸かりたかったのでバスタブ付きの宿を少し奮発して予約したところ、当たり前のように故障しており、極めてぬるい水の中から寒さのため出られなくなってしまった。

帰国の際には旧知の友人が成田へ迎えに来てくれた。夜着だったのでそのまま帰るのも味気なく、宿を取り韓国料理屋へ直行した。ふんわり夢見心地で啜るビビン冷麺は清々しかった。同時に、ジンカで食べた料理が浮かんでは消えていく。知り合いにエチオピアの話をしたり、今これを書いたりしている瞬間も、今すぐにでも戻りたい。

結び

僕はもともとフィールドワークなるものがしてみたかったという経緯で言語学を選んだ。人類学でもなんでも良かったが、いろいろあって言語学に収まったという感じだった。人類の知に貢献したいとか、人のために役立つことがしたいだとか、ことばの謎に挑みたいとか、そういう動機で言語学の世界に入ったわけではなかった。高校生のころに吉祥寺の古本屋で梶茂樹の『アフリカをフィールドワークする』という本が文化人類学コーナーに立っていたので気まぐれで買ってみた。比較再建法だか声調だかなんだか小難しいところはすっ飛ばして、アフリカの文化や彼の営みを読んでみた。ぼんやりとした憧憬を覚え、本当に楽しそうだなと思った。高野秀行の『謎の独立国家ソマリランド』と『恋するソマリア』も高校生の時にたまたま手に取った。アフリカという地域に惹かれたのはおそらくこの辺りからだろう。その後は一旦迷走し、パプアニューギニアやアメリカ大陸の言語がやってみたいとふらふらしていた時期があった。これらの地域の言語が面白いというのは後々わかることで、当時はただ行ってみたい場所だったからである。最終的にはアフリカ、特に東側に行ってみたくなり、やはり興味が強かったソマリ語を学ぶことにした。ソマリ語は基礎的な特徴がすでにわかっているうえに話されている地域は公式に行くことができないところが多い。フィールドに行くという観点からは、ソマリ語は残念ながら現状難しい。南部の方言をやるにしても治安上の問題が山積している。そこで未だ基礎的な調査も終わっていない、フィールドに行くしかない言語を求めてエチオピアに向かった。なんとも不純な動機で言語学に入り込んだが、気がついたら言語ってなんだろう、ヒトってなんだろうと頭を抱える日々を過ごすに至ってしまった。

「フィールドワークに行ってみたい」という夢は叶ったと言えるが、新たに大きな夢が生まれてしまったはじめてのフィールドワークだった。もし突然「今から準備して明日の飛行機でエチオピアに行ってくれ」と言われたら嬉々として成田に向かう、それくらいは虜になってしまった。

-

- 2025年11月18日 『2. はじめてのフィールドワーク~中国編 周杜海(東京大学大学院人文社会系研究科博士課程)』

-

みなさんはチベット族という民族を聞いたことがあるだろうか。世界の屋根と呼ばれるヒマラヤ山脈とチベット高原で生活している人々である。豊かな文化を持つ彼らは、どのように言葉を交わすのだろうか。実は私は今、このようなチベット族の言語を調査している。それは、チベット語のような何百万人の話者もいる言語ではなく、中国四川省の中で、ごく僅かな人口によって話されている言語だ。

こんにちは。私の名前は周杜海。東京大学で言語学を勉強している博士課程の学生だ。名前から分かるように、私は中国から来た留学生である。現在、私はニャロン・ムニャ語という、中国四川省カンゼ・チベット族自治州新龍県で話されている言語を調べている。話者数が千人ほどしかいないと推定されている小さな言語だ (Van Way 2018)。今日は私が今年の夏にはじめて調査に行った時の話をしようと思う。だが、その前になぜ私がこの言語の調査をしているかについて話してみたい。

【新龍県に至るまで】

実は私は修士課程に入学する前から、四川省の言語を調査したいと思っていた。私は四川省成都市という都会で生まれ育ったが、大学に入るまでは同じく四川省に暮らしているチベット族のことをほとんど知らなかった。小学生の頃は、私はチベット語が中国語の一種の方言とさえ思い込んでいた。

しかし、あることが私を変えてくれた。私が経済学部にいた頃、興味本位で「言語学概論」の授業を受けた。その時、四川省の少数民族の言語を専門とする白井聡子先生から、はじめて四川省の中にも様々な言語があると教わった。私は四川省の出身にも関わらず、自分の故郷のことを全く知らなかったことを恥ずかしく思った。その後、私は大学院で言語学を専攻することに決め、言語学研究室の修士課程に進学した。このように、私は言語学への関心はもちろん、さらに、四川省のこと、チベット族のことをもっと知ろうという気持ちも込めて、2025年7月に新龍県へ旅立った。

【はじめてのフィールド】

2025年7月15日、成都から飛行機で約1時間、私は新龍県の隣のカンゼ県ゲサル空港に着いた。新龍県に空港がないため、そこから車で移動しなければならなかった。新龍県の標高は高く、地形も険しい。曲がりくねった国道は、深い谷にある川に沿って延々と続いた。長時間車に乗るのは苦痛だったが、空に聳える山々を見て、川のせせらぎを聞いていると、私の緊張感も緩んでいった。4時間後、ようやく新龍県の県城(県庁所在地)に辿り着いた。

着いた初日に、私は前もって連絡を取っていた方に会えた。約束のレストランにつくと、彼女だけではなく、彼女の姉や子どもたちも待っていた。彼女たちは私に親切に接してくれて、村のことや、ニャロン・ムニャ語のことについていろいろ教えてくれた。

「そうだ。私に甥っ子がいるの。あなたと同世代だし、漢語もうまく喋れる。彼に教わったらどうだ」と彼女から提案された。私はその日に彼と会った。その日から、彼は私の「語言老師」(言葉の先生)となった。言語学では、言葉を教えてくれる人を「インフォーマント」や「コンサルタント」と呼ぶことが多いが、私はその響きがなんだか無機質に聞こえて、あまり好まない。だから、ここでは私の先生と呼ぶことにする。

先生は私より4歳年下ではあるが、長男だからか、とても思いやりがある。私が新龍県に滞在していた際は彼に大変お世話になった。

翌日、彼は私に彼らの村を見せてくれた。ニャロン・ムニャ語はいくつかの村で話されているので、私たちはそれらの村を全部回った。私の先生によれば、以前その山道は舗装されていなかったそうだ。だから、山を登ろうとすると、徒歩で何時間もかかるのだった。しかし、その後、政府の援助で道路が舗装されて、バイクや車で山を登れるようになってからとても便利になったらしい。

回った村の中で、私が一番印象深かったのは、山頂にあるお寺で見た景色だった。新龍県には山が多い。神山と呼ばれる山もいくつかある。遠出をする前などに、丸一日かけて神山を何周もして、幸運を祈る風習もある。だから、険しい山の頂にお寺を建てるのも不思議ではない。お寺から見える連綿と連なる山と、細長い道が村々を結んでいるのを見て、私は二日目にすでにここを好きになった。

3日目に、私は早速、本格的に言語調査を始めた。最初の調査はその言語の音や基礎的な語彙を知るための調査で、いろいろな単語の聞き取りをした。その日から、先生は週3、4回くらい私にニャロン・ムニャ語を教えてくれた。時々彼は、私が興味を持ちそうなもの(例えばお寺のお面やら、山に生息する鳥など)を見かけたら、私に写真を送ってくれた。

【村での生活】

私は成り行きで、先生の家に移り住んだ。立派な五階建てで、スペースには困らなかった。先生の家族も親切に一室を譲ってくれた。こうして、私は先生一家と本格的なチベット式生活を送り始めた。新鮮味はあるが、最初は私のような都会っ子には少し厳しかった。新龍県は気温が低く、真夏でも少し肌寒いほど涼しい。汗はほとんどかかないため、ここの人は何日間もお風呂に入らなくても平気らしい。お風呂に入りたい時は、銭湯に行くことが多いが、毎日銭湯に通える余裕はない。郷に入っては郷に従えと考え、私も何日間か我慢してみたら、意外とすぐに慣れた。

お風呂に入れないのはまだしも、私が一番苦労したのは村に馴染むことだった。もちろん、他所から来た者で、しかも現地の新龍県でも話せる人が少ない、小さな言語を学ぼうとする博士(厳密に言うと、私はまだ学位を取得していないので、博士ではない。にもかかわらず、なぜかそう呼ばれていた)という立場の人が注目を浴びるのは自然なのかもしれない。しかし、村人が私をどこまで信頼できるかがわからない以上、村に溶け込むことができない。村人の信頼を得ることは言語調査が順調に行く肝心な条件だ。この局面をなんとか打開できないかと考えていた。

その転機は思ったより早く来た。私が移り住んでからまもなくお祭があり、チベット族の文化を見学させてもらった。朝一番から村の人は活動室(日本でいうとコミュニティセンターのような、村民が会議やイベントを行う公共の場)に集まっていた。大人たちはお菓子を食べたり、お茶を飲みながらおしゃべりをしたりしていて、子どもたちは走り回ったり、遊んだりしていた。ただ、気まずい。私に話しかけてくれる人はあまりいなかったし、私が誰かと話そうとしても、長く続かなかった。先生はお祭の準備で忙しく、私の相手をする余裕もなかった。

この気まずさは午後まで続いた。やはり外から来た私にはこういう社交的な場面はまだ早かったか、と思った。私は少し離れた場所に足を伸ばした。そうしたら、活動室の裏に、何人かの子どもたちがそこに集まっていた。彼らは私を見かけると手を振り、「お兄さん、こっち来て」と呼びかけてきた。

どういうことかと思ったら、彼らが私を呼んだのは、私にすごく興味があったかららしい。「お兄さんはどこから来たの?」「日本の大学に通っているって本当?」「じゃあ、お兄さんは日本人なの?日本語を喋ってみて!」「飛行機に乗ったことはあるの?」「象を見たことはあるの?」「キリンは?」などと、次々と質問をぶつけられた。私は1つ1つ答えると、彼らはとても喜んでいた。こうして、私は子どもたちの友達となった。

そのあと、私は子どもたちと一緒に大縄跳びをやり始めた。私は回し手となり、一生懸命縄を回していた。私が子どもたちと一緒に遊ぶ姿を見たのか、休憩時に大人たちも私に声をかけるようになった。私の仕事について聞いてくれたり、この村のことや、誰がニャロン・ムニャ語を上手に話せるかなどの情報も教えてくれたりした。どうやら、子供たちと楽しく遊ぶ私を見て、安心してくれたようだ。まさか子供たちが、私が村に馴染むための重要なきっかけになるとは。ありがとう、子供たち!

それから、私は時には、家事の手伝いとして放牧に行くこともあった。十数頭の牛を山の奥に追って行ったら、そのあとは自由時間だ。私の調査資料の多くは山にいたときに取ったものだ。単語の聞き取りや、物語の書き起こしなど、私は自然に囲まれながら作業を進めていった。

徐々に、私はニャロン・ムニャ語ができるようになった。ある日、私は先生と「20の質問」というゲームに挑戦した。一方が頭の中で名詞を1つ考えて、もう1人が「はい」か「いいえ」で答えられる質問を最大20回して、それを当てるゲームだ。質問文を身につけたばかりの私にとってはいい練習になった。その時、私が忘れられないのは、そばでそれを見ていたアマー(先生の母親)の顔だった。よそから来た私が、自分の言語でゲームができるようになるのを見て、嬉しそうな顔をしていた。その日から、アマーは私に色々とニャロン・ムニャ語で話しかけるようになった。

【結びに】

フィールドにいたある夜、私はいつも通り、ベッドの上に横になり、寝る準備をしていた。外は静かで、村の活動室から、ラジオから流れるお経の音だけが響いていた。

私はふとこう思った。私がここまで辿り着けたのは、私1人の力でどうにもならないことだった。初日に会ったおばさんと、そのおばさんを紹介してくれた私の親友がいなければ、ニャロン・ムニャ語の母語話者と接触することはどれほど困難だっただろう。彼らがいなければ、私は今の先生と出会えなかった。先生の家族が快く私を受け入れてくれなかったら、調査もこのように順調に進まなかっただろう。私の一歩一歩は、他者の善意の上に成り立っている。だから、しっかりと努力をしなければならないと思った。

私の言語調査はまだまだ続く。次は雪が積もる真冬に行く予定だ。どんな旅になるのかを考えるとワクワクが止まらない。楽しみはまだまだ続きそうだ。

【参考文献】

Van Way, John R. 2018. Phonetics and Phonology of Nyagrong Minyag: An Endangered Language of Western China. Manoa: University of Hawai’i PhD dissertation.

-

- 2025年11月04日 『1. はじめてのフィールドワーク~ネパール編 吉田樹生(東京大学大学院人文社会系研究科博士課程)』

-

はじめに

私はネパールの中央部に位置するゴルカ郡バルパック村を主な調査地として、この村で話されるガレ語のフィールド調査を行なっている博士課程の学生である。現在、ガレ語の文法書を博士論文として執筆している。これまでに2度、調査のためにネパールに渡航し、1度目は2023年の2月から3月、2度目は2023年10月から2024年5月に滞在した。今回は連載「はじめてのフィールドワーク」の第1回目として、私がバルパック村に初めて辿り着くまでの思い出を振り返ってみたい。

私の研究について最もよく聞かれる質問は「なぜこの言語を選んだのか」である。言語学を専門とする人からも、そうでない人からも、よく同じ質問を受ける。特定の言語を扱う研究者にとってはお馴染みの話題だと思う。

これに対する答えは、一言で言うならば山が好きだからだ。言語学者に対しては、ヒマラヤ地域の証拠性に興味を持ったとか、声調発生論に興味があるとか言って見栄を張りたくなることもあるが、登山が好きでヒマラヤ山脈に憧れを抱いていたというのが本当のところである。著名な(フィールド)言語学者であるR. M. W. Dixonは「新しくて魅力的な言語のフィールドワークを行うときの知的な喜びや興奮は、(現地での)身体的な不快さや苦労を補って余りある」(Dixon 2010: 315) と述べている。とはいえ長期滞在を必要とする言語学フィールドワークでは、生活環境への適合はやはり大事な要因になると思う。私は山が好きで、北海道出身ゆえ寒さにも比較的強い。そのため、ヒマラヤ地域は私にとって相性のよいフィールドだった。実際、村での暮らしは日本の都市生活より快適だと感じることさえある。そんな動機で言語を選んだ私は、初渡航時、景色への期待で胸が高鳴っていた。

初めてのネパール渡航

私が初めてネパールに渡航したのは、2023年2月9日である。この日は、所属する東京大学言語学研究室の修士論文口頭試問および博士課程入試が行われた日でもあった。感染症が収まりつつあり、ようやく海外フィールドワークに出られることが待ち遠しかった。私はネパール行きのバックパックを二つ背負って試問と入試に臨み、その足で本郷三丁目駅から羽田空港へ向かった。

初回のネパール渡航の出だしは必ずしも順調ではなかった。羽田空港からはクアラルンプール行きのマレーシア航空便に乗った。第一のハプニングは、この飛行機が遅延したことである。その結果、乗り換え時間が一時間未満になってしまったと記憶している。クアラルンプール国際空港は複雑な構造をしており、初めて利用した私は、乗り換え便の搭乗口がどこにあるか分からず焦っていた。調査機材とパソコンで重いバックパックを背負いながらターミナル内を走り回って、どうにかカトマンズ行きの搭乗口に辿り着いた。このとき、自分の焦る気持ちともに、何か嫌な予感がしていたのであった。ともあれ、初めてのネパールがもう間もなくであることに心を躍らせて機体に乗り込んだ。

第二のハプニングは、ネパールに到着して、首都カトマンズのトリブバン国際空港で起こった。預けていた荷物がなくなったのである。空港の手荷物ターンテーブルで待っていても、いっこうに自分の荷物が流れてこなかった。初めての国での予想外の出来事に途方に暮れていると、日本から同便で来ていたネパール人の兄妹も同じ状況だった。どうやら短い乗り継ぎが短くなったため、クアラルンプールで荷物の積み込みが間に合わなかったらしい。ネパール人兄妹が係員に経緯を伝えてくれて、深夜にクアラルンプールから到着する便で荷物を運んでもらうことになった。到着した時点では昼過ぎだったと記憶しているが、深夜にまた空港に来なくてはいけなくなった。それでも、フィールドワークに必要な荷物が無事に戻ってくることがわかり一安心した。その後、あの時の兄妹にお礼を伝えたいと思ったが、連絡先も名前も聞いていなかったため、それ以来会えていない。

こんなハプニングから始まった私のネパール渡航であったが、到着してすぐに難なく調査を始めることができたのは幾人かの助けがあったからである。まず、先ほどの日本から同じ便できたネパール人兄妹である。そして何より、その後も何度もネパールでお世話になることになるアスマン・プンさんの存在が大きい。彼は東京のネパールレストランで働く母をもつ。渡航前に偶然立ち寄った彼女の店で、ネパールに行くという話をしていたところ、彼女の息子を紹介していただいた。彼がネパール到着初日と翌日の私の面倒をほぼ全て見てくれたといっても過言ではない。ホテルの予約から、夕食、SIMカードの購入、空港とホテルの間の移動、ホテルからバス停への送迎まで。さらには、紛失した荷物を深夜に空港まで受け取りに行く時にも、彼のバイクに乗せていただいた。カトマンズでの滞在中には常に手助けをしてもらっていた。初対面の外国人にここまで親切にしてくれた彼には本当に感謝している。

調査地バルパック村へ

私の調査地であるバルパック村は比較的アクセスがいい。調査開始時にアドバイスをいただいたネパールの言語学者 Dan Raj Regmi先生からは、バルパック村に行くのは簡単だ、砂利道もあるがそんなに村に行くのはそんなに難しくないと聞いていた。

確かにネパールのほかの地域に比べたら、バルパック村は行きやすい方だと思う。バルパックへはカトマンズから毎日一便の直行バスがある。それでも所要時間は8~10時間くらいで、朝6時か7時にカトマンズのバス停を出発し、バルパックに着くのは午後4時ごろになる。道も途中からは未舗装であり、かなり揺れが激しい。片側は崖となっている部分もあり、少しでも走路がはずれると谷底に落ちかねない。テレビでしか見たことのなかったような山道だ。

2023年2月11日、初めてバルパック行きのバスに乗った私は、Regmi先生から「バルパックは行きやすい」と聞いている以外の情報をほとんど持っていなかった。南アジアでの長距離バス経験は当時スリランカのみ。修士課程ではシンハラ語を研究していたため、現地に滞在したことがある。その経験から、ネパールの長距離バスも同じようなものだろうと想像していた。

初めてのネパールでのバス体験を、スリランカでの体験と比較しながら振り返ってみたい。総じて、ネパールでの長距離バスの方がスリランカの路線バスよりも快適だと感じた。車内で常に大音量で音楽が流れている点は共通している。最も大きな違いは、スリランカの路線バスには休憩がないのに対して、ネパールのバスは何度も止まることだ。朝食休憩、昼食休憩、さらに複数回のトイレ休憩がある。もちろん何度も止まるため、そのぶん目的地に着くのには余計に時間がかかる。しかし、スリランカのバスで長時間トイレを我慢したことを思えば、この点はありがたかった。

ただし、もちろん、ネパールのバス旅にも難点はある。時間がかかることに加えて、あるいはその原因の1つともなっているのが道の悪さだ。スリランカでは未舗装の道はほとんど経験しなかったが、ネパールではバルパック村に近づくと道が砂利道になり、凹凸が激しい区間が続く。バルパック村までの車道ができたのもここ20年くらいのことなので、バスで行けるということ自体に感謝しなければならないが、ネパールのバス旅について考えると悪路は難点として挙げられる。砂埃が車内に入り込んでくるためネパールでバスに乗車する際にはマスクが必須である。ネパール人も車内ではマスクをしている人が多い。

さらに村に近づくと道はますます悪くなる。バルパックは比較的標高が高く、最後は谷底から登り上がる道だ。ここが道中で最も悪路であり、窓から外を見れば崖である。急カーブのため、何度か切り返してやっと曲がることができるような道もある。運転にミスがあれば谷底へ真っ逆さまだと思うと緊張する。

バルパック村に近づくにつれて悪くなる道とは裏腹に、当時の私の心はむしろ昂っていた。標高が上がるにつれて低くなる気温。寒いところが好きな私はそれに比例して気分が高揚した。さらに村に近くなると、農作業などをしていた村人も乗り込んでくる(短距離は無料らしく、のちに私も無賃で乗せてもらった)。村人が乗り込んできたバスの車内はどんどん賑やかになった。そこではじめてこの村で話されるガレ語を聞くことができた。もちろん車内にはガレ語話者がカトマンズから乗っていたはずだが、ガレ語を認識できたのはこの時だった。村が近いという興奮と重なって、初めてガレ語を聞いた時の感動は今でも忘れられない。ガレ語はネパール語と異なり、音の高低が意味の違いに寄与する声調言語であり、村人が話しているのを聞くと「とても綺麗な言語だな」という第一印象を抱いた。

バルパックに到着すると、さらに村からの景色に圧倒された。村からはブッダ・ヒマールという山が眺望できる。私がそれまで見たどの山よりも大きく、ヒマラヤのスケールを実感した。訪れたのが空気の澄む2月だったことも幸いしたのだろう。雄大な景色と美しい言語との出会いが、これから始まるフィールド調査への期待をいっそう高めた。

おわりに

このようにして私はバルパック村に辿り着き、フィールドワークをはじめた。そこで、言語面でも文化面でも、そして人生経験としても多くのことを学ぶこととなった。話者から言語を聞き取り記述すること、村の伝統儀式、さまざまな人との接し方、洗濯機を使わずに洗濯をすること。そして、異国に親戚のように定期的に電話をする人たちができた。フィールドワークを始めた日のワクワクは今も続いている。これからも、言語調査は驚きと学びを運んでくれることだろう。

参考文献

Dixon, Robert M. W. 2010. Basic Linguistic Theory, Vol. 1: Methodology. Oxford: Oxford University Press.

-

- 2025年10月31日 『「はじめてのフィールドワーク」が始まります。ネパール、中国、エチオピア、パプアニューギニア』

-

9月から4回にわたり、手話言語学についての新しい知見をわかりやすく論じてくださった松田俊介先生、どうもありがとうございました。

さて、11月からは東京大学の長屋尚典先生のご企画による4回の連載「はじめてのフィールドワーク」が始まります。ネパール、中国、エチオピア、パプアニューギニア、と普段なかなか行けない各地でフィールドワークをしている大学院生の体験に基づくフレッシュな記事にご期待ください。担当者は以下の予定です。

1. 吉田樹生 11月4日

2. 周杜海 11月18日

3. 上野瞭太 12月2日

4. 古川智康 12月16日

ジンカの一角

ジンカの一角 ジンカの市場

ジンカの市場 エンセーテを蒸したモーサ

エンセーテを蒸したモーサ ガーゼルという街で見つけたアリ語「ゴーブ(ガーゼル)にようこそ!」

ガーゼルという街で見つけたアリ語「ゴーブ(ガーゼル)にようこそ!」 友人の出身地へ向かう道中

友人の出身地へ向かう道中 友人の出身地

友人の出身地 新龍県の街の様子

新龍県の街の様子 山頂から見た景色

山頂から見た景色 新龍のお面、私の先生より

新龍のお面、私の先生より お祭りで飲むバター茶を作っている様子

お祭りで飲むバター茶を作っている様子 放牧の様子

放牧の様子 ネパールの地図

ネパールの地図 初日の夜ごはん

初日の夜ごはん バルパック村行きのバス

バルパック村行きのバス 村へと続く道

村へと続く道 バルパック村

バルパック村 村から望むヒマヤラの山

村から望むヒマヤラの山