ことばとSDGs(ことば文化特設サイト)

ことば文化に関する気になるトピックを短期連載で紹介していきます。

-

- 2025年06月24日 『4. ことばとSDGs:ことば自体のSDGs 江村玲(東北大学大学院文学研究科博士課程)』

-

1. はじめに

「ことばとSDGs」の第4回目は、「ことば自体のSDGs」というタイトルでお話しします。前回の記事では、ジェンダーを例に言語とSDGsの関わりについて議論しましたが、今回は、ことば自体のSustainable Development Goalsを考えていきたいと思います。

というのは、現在、言語が急激に消滅する現象が起きており、言語自体のサステナビリティについて課題があります。多くの言語が消滅の危機に瀕している、また実際に消滅していっていることは、多くの人が聞いたことがあるのではないでしょうか。現在は2週間に1つの言語が絶滅していると言われています。

しかし、言語多様性の重要性について懐疑的な方もいることでしょう。「世界の言語を1つに統一した方が良いのではないか?」「みんなが英語母語話者になれば世界中の人とお話しできてHappyなんじゃないか?」と思っている方もいるのではないでしょうか。本当にそうなのでしょうか?この記事では、私のアラスカでの経験も交えて、議論します。

そして、言語多様性の重要性を理解できたとして、私たちは何をすれば良いのでしょうか? 記事の後半では、多言語共生社会を達成するために、私たちが日々の生活でできることはあるのかについて話していきます。

2. 筆者の危機言語との関わり

本題に入る前に、自己紹介として、私と危機言語の関わりをお話したいと思います。

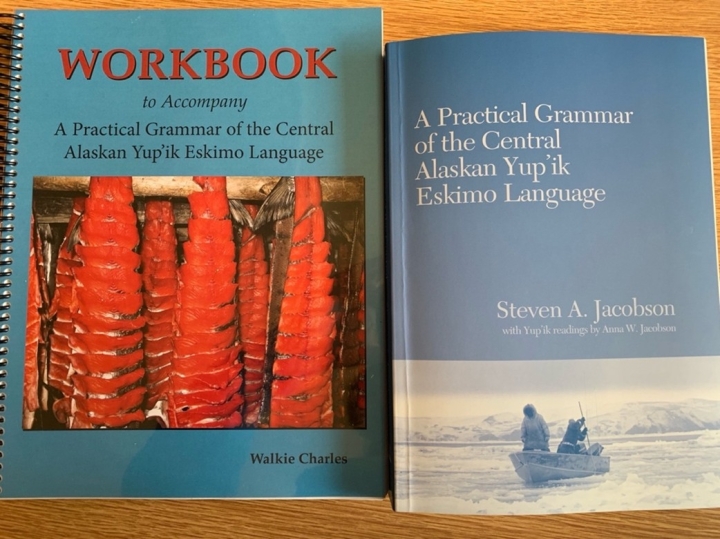

私は現在心理言語学が専門の博士3年生なのですが、学部3年生のときにアラスカ大学フェアバンクス校に交換留学に行き、アラスカの現地語の1つであるCentral Alaskan Yup’ik(ユピック語)を学び、調査しました。ユピック語はアラスカの南西部で話されている言語で、話者は1万人程度です。

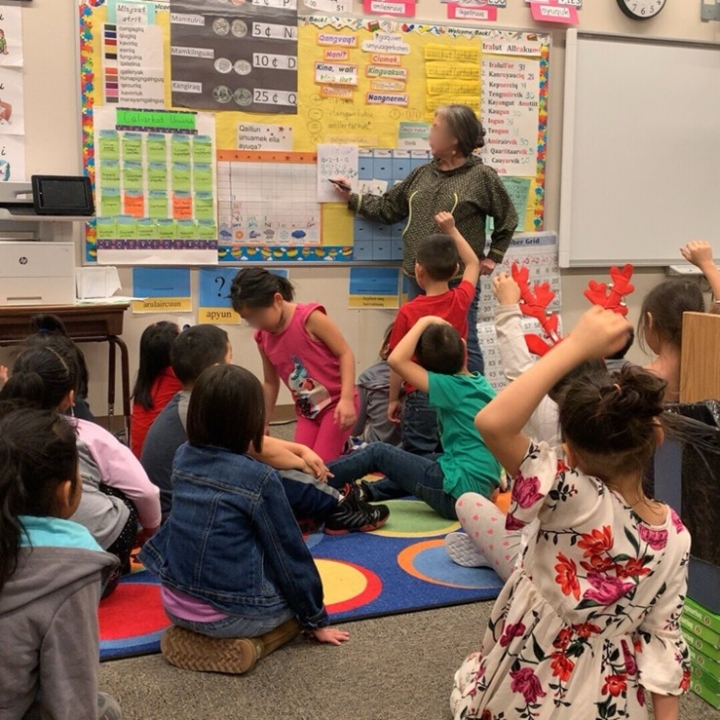

私はアラスカ大学でユピック語の授業を受講し、冬休みには、ユピック語が話されているBethelという街に行きました。Bethelにはユピック語と英語の両方で教育を行っている小学校があり、その1つのAyaprun Elitnaurvik (アヤプン小学校)を見学しました。

この小学校で先生をしている方のお家に泊めていただき、Bethelに10日間ほど滞在しました。ユピック語話者といっても、私が会った人全員が英語を流暢に話しますので、ユピック語と英語のどちらを使うかを話す相手や状況で区別していました。家族や友達と話すときはユピック語、英語しか話せない人と話すときは英語を使うというように。

このように、私はアラスカで実際に少数言語を話している地域に行き、言語のサステナビリティについて考えてきました。以下でも、アラスカでの実体験を交えてお話ししたいと思います。

3. 英語だけの世界になれば、みんなHappyなのか?

では、本題に入りましょう。誰もが1回は、英語母語話者だったら人生イージーモードだったのにと考えたことはあるのではないでしょうか。私も外国語学習は苦手な方なので、高校生の時に何度も思いました。では、いっそのこと世界の言語を英語だけにして、全員が英語しか話さなければ良いのでしょうか?

そうとも限らないと実感したのがアラスカです。私はアラスカ大学でユピッック語の授業を受けたと書きましたが、その授業には私以外にどんな方が受講していたと思いますか? 実は私のように完全なユピック語初心者は一握りで、ほとんどはユピック語圏で生まれ育ち、ユピック語を多少話せたり理解できたりする人がほとんどでした。たとえば、家族と日常会話程度は話せるけど自由に操れるようになりたい人、おばあちゃんが話すユピック語を理解できなくて、おばあちゃんとユピック語で会話できるようになりたい人などです。彼らにとって英語はネイティブかネイティブ並みです。つまり、学業や仕事の面では英語を使えれば何の問題もないのにも関わらず、自分の民族の言語を話せるようになりたいと思い、大学でユピック語の授業を受けていたのでした。

似たような話が日本でも見られたそうです(下地 2012)。日本の学生にアンケートをとると、「少数言語や方言が消滅することは問題か?」と俯瞰的な質問には賛成する方がそこそこいたけれど、「グローバル化に備えて、日本語を廃止して英語に切り替えていくことに賛成か?」という当事者としての質問には賛成する方が1人もいなかったそうです。他人事であれば言語が1つだったら楽なんじゃないか?なんて考えるのですが、いざ自分事になると、自分の言語が滅びるのは嫌だと感じるそうです。

なぜ日本語を廃止して英語を話す、つまり外国語学習の必要性がなくなるという合理性を無視して、人は自分の母語や親の母語がなくなってほしくないと思うのでしょうか?

言語はアイデンティティを形成する

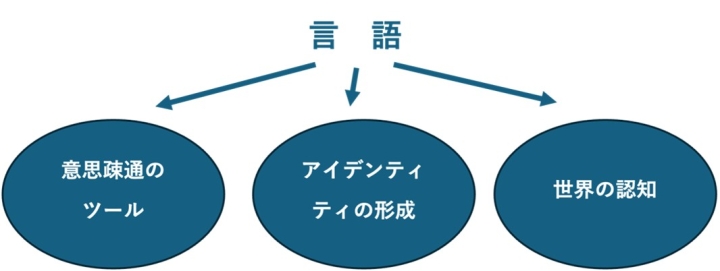

自分の母語や親の母語がなくなってほしくないと思うのは、言語が持つ作用の1つです。さて、言語が持つ役割はなんだと思いますか?コミュニティ・ツールだと答える人が多いと思いますが、それだけではなく、言語には「アイデンティティを形成する」という機能も持っています (クリスタル 2004)。

日本語を話していくうちに、「日本語を話す自分」としてアイデンティティが形成され、「日本語を話す私たち」という仲間意識が生まれます。ですから、同じ方言の方に会うと親近感が湧いたり、海外で日本語を話す方に会うとほっとしたりするのですね。

このように、ある言語を話すことで、「その言語を話す自分」というアイデンティティが形成されるため、「さあ自分の母語を捨てて便利な言語を使いましょう」というわけにはいかないわけです。

言語は世界の見方を作る

次に、言語多様性を守るメリットを紹介します。それは、多言語使用は世界の見方を広げるということです。

言語学では、言語は世界を切り取る作用があると言われています 。この混沌とした世界をどのように切り取るかが言語によって異なります。たとえば、日本語では何かものを指し示すときに「ここ・そこ・あそこ」と3種類で言い分けますが、ユピック語では30種類あります。聞き手に近いとかドア側に近いとか、川の上流の方かなどで使い分けがあります。

したがって、言語はみなさんの世界の見方を作り上げる1つの要素だと言えます (クリスタル 2004)。それなので、言語が1つだけになってしまったら、世界の見方が狭まってしまいます。皆さんも、方言を標準語で言おうとしたときや、日本語を英語に訳そうとしたとき、しっくりくる言葉が見つからないな〜、翻訳するとちょっとニュアンスが変わっちゃうんだよな〜と困ったことはありませんか? これが、その言語や方言が持つ独自の幅です。ですから、言語の数だけ人間は異なる世界の見方ができるということです。せっかく先祖代々環境に合わせて様々な見方をしてきたのに、言語を1つにして人間の可能性を狭めてしまうのはもったいないと思いませんか。

4. 多言語共生社会に向けて私たちができることは何か?

ここまで、言語消滅のデメリットや多言語共生社会のメリットを理解していただけましたか。それでは、私たちが多言語共生社会を実現するために何ができるでしょうか? 言語学者や政府が様々な取り組みをしていますが、そのような大きな行動ではなく、私たちが毎日できることはあるのでしょうか。

以下は、私が多言語共生社会に向けて日々実践していることです。マイノリティ側とマジョリティ側の両方から紹介します。

Be proud of your accent−自分の訛りを愛そう−

まずは、自分がマイノリティ側の場合です。多言語共生社会では、マジョリティの言語を共通語としてコミュニケーションをとることが多いです。その共通言語をマイノリティ側が使うとき、発音や語彙、文法などの面で、自分の母語の影響が出ます。これがいわゆる「訛り」と言われるものです。そこで、自分がマイノリティの立場になった時に訛りをカッコ悪いなどと卑下せずに、誇りに思ってほしいのです。

たとえば、私は国際学会に行けば、ネイティブの英語話者だけではなく、中国語、ドイツ語、ヒンディー語などの母語話者たちと「英語」という共通言語でお話しします。私は日本語母語話者で英語は苦手ですので、私の話す英語は日本語訛りです。ですが、この日本語訛り英語を素敵だなと思っています。もちろんできるだけ伝わるように努力をしますが、ネイティブと同じ発音にならなくても恥ずかしいとは思っていません。なぜなら、日本語訛りの英語は、私が日本語での経験を示すわけですから、英語だけでなく日本語の世界の見方ができる人という証になるからです。

私は言語多様性に対する考えは、整形に対する考えと似ていると思います。自分の顔に劣等感を持ち、モデルやインフルエンサーのような顔になりたいと顔にメスを入れて整形する方が増えているそうですが、この行動は、自分の母語を恥ずかしいと思い、英語ネイティブの発音や日本語の標準的な発音に矯正するのと似ていますね。

しかし、みんな整形をして左右対称で目がぱっちりの顔になるべきだ、と考える方は少数派ではないでしょうか。それよりも、生まれ持った顔の個性を誇りに思えるようになろう、と考える方が多いのではないでしょうか。それと言語も同じで、ネイティブ発音に強制するのではなく、自分の方言や言語という個性を大切にしてほしいなと思います。

もしかしたら顔が左右対称の方が給料が高くなる(英語ネイティブの方が給料が高くなる)かもしれません。しかし、だからといって全員が左右対称の顔に整形する(英語ネイティブの話し方に矯正する)ことが求められる社会ではなく、左右非対称の顔(英語非母語話者)も認められる社会の方が良いと思いませんか。

そして、ビジネスなどで清潔感のある顔立ちが求められる場合は、整形するのではなくお化粧で良いのではないでしょうか。仕事のときはお化粧をして、家に帰ってきたらお化粧を落としてすっぴんになる。言語も、仕事では共通語を使って、家に帰ってきたら家族とは方言で話す。こんなように、国際共通語として英語を話すスキルを持っておくことはとても便利なことですが、それだけにならずに使い分けをすることが自然だと思います。

「正しい〇〇語」という概念を捨てよう

では、自分がマジョリティ側の立場に立った場合、どのようなことができるでしょうか。上でお話しした通り、マジョリティの言語は共通語になる場合が多いですが、非母語話者が使うことでその共通語には様々なヴァリエーションが出てきます。

そこで、言語の正統性の概念、つまり「正しい〇〇語」という考えを捨ててほしいと思っています。よく巷では、「正しい英語の発音を身につけよう」とか「その言い方は間違っています」、「そんな意味は辞書に載っていない」などという発言を耳にします。しかし、「正しい日本語」や「正しい英語」というものは存在しません。言語は必ずヴァリエーションと変化を持ちます。辞書に載っていることが正解なのではなく、一般的に使われている語や意味を辞書に載せているにすぎません。なので、語の使われ方が変化したら、辞書の中身も変わります。

自分と異なる発音、自分とは異なる言語知識を持っている人と会話するときは、相手に寄り添うことが必要だと思います。私は普段から留学生と日本語で会話をすることが多いのですが、この前留学生の方が「ジが出た」と言っていて理解できなかったことがありました。もしかしたら濁点の区別がついていないのかもしれないと思って「血が出た?」と聞いたら「そう! 血! 」と意思疎通できたことがありました。また私が話すときも、たとえば教科書で日本語を学んだ方は「〜じゃない」や「あったかい」よりも「〜ではない」や「あたたかい」と言った方が伝わるので、そのような言い方に変えるように心がけています。

このように、多言語共生社会では、何が正しいことばなのかではなく、どう聞けば相手を理解できるのか、どう言えば相手に伝わるのか、ということを大切にしてほしいと思います。

5. まとめ

今回は、「ことばとSDGs」という枠組みの中で、「ことば自体のSDGs」というタイトルでお話しさせていただきました。

まず、よく言われる「世界の言語を1つに統一させてしまえば良いのではないか?」という主張について、2つの観点から反論しました。このような主張は、「コミュニケーションの道具」としてしか言語を見ていないから起こります。言語には、そのほかに「アイデンティティを形成する」や「認知システムを形成する」という役割があります。この2つの役割を考慮すると、言語多様性を保持した方が良いと考えられます。

最後に、多言語共生社会に向けて我々が毎日できることは何かということを話しました。多言語共生社会では、様々な言語背景を持つ人々で共通言語を使って意思疎通を図ることになります。ですから、日本語や英語のような共通語にもバラエティが生まれることになります。そこで、自分がマイノリティであるときは母語の影響を恥ずかしがらないでほしいです。一方で、自分がマジョリティであるときは、相手と自分に言語知識のズレがあることを知り、相手に配慮した言葉選びをしてほしいです。この暁に、誰もが自分や相手のことばに誇りを持てることを私は願っています。

また、この記事が連載の最後となります。4回にわたって読んでいただきありがとうございました。よく耳にするSDGsやサステナビリティという言葉を、社会学・言語学の立場から、3人の著者が論じました。学術的な話だけではなく、全て著者の経験から感じた想いが詰まった文章ですので、なにか感じていただけたことがあれば、幸いです。

参考文献

下地理則(2020)「言語が減ることって問題ですか?への私の答え」(https://note.com/lingfieldwork/n/nefd96c0b8e71)(最終閲覧:2025年6月18日).

デイヴィッド・クリスタル( 斎藤 兆史・三谷 裕美訳)(2004) 『消滅する言語: 人類の知的遺産をいかに守るか』中公新書.

「英語だけの世界になれば、みんなHappyなのか?」については、木部暢子先生のインタビュー(https://natgeo.nikkeibp.co.jp/nng/article/20120702/314563/)も合わせて読んでみてください。また、ユピック語の独自性について詳しく知りたい方は、ぜひ『エスキモー極北の文化誌』(宮岡伯人著、岩波新書)をご一読ください。

-

- 2025年06月10日 『3. ことばとSDGs:ことばに反映されるジェンダー 鏡耀子(筑波大学人文社会系助教)』

-

1. はじめに

前回と前々回の記事では、SDGsということば(用語)に視点を置いていました。今回は視点をガラリと変え、ことば(言語)がSDGsとどのように関わっているのかということを、ジェンダーを題材として考えていきます。

なぜジェンダーを取り上げるのかということについては、3つの理由があります。まず1つ目の理由は、SDGsの17の目標のうち、現代日本での日常的な生活やコミュニケーションの中で特に意識することが多いのが、このジェンダーにまつわる目標だと考えたためです。ジェンダーに関する認識は目まぐるしい勢いで変化しており、それを肌で感じているという方も多いのではないでしょうか。次に2つ目の理由は、私自身、研究活動や様々なライフイベントを経験する中で、自分の女性という性を意識する機会に度々直面したためです。それは良いことばかりでも悪いことばかりでもなく、またそのように意識する(あるいはさせられる)ということが必ずしも悪いこととも思いませんが、いずれにせよ、そのような機会が度々あったということが、ジェンダーについて考える1つのきっかけとなりました。そして3つ目の理由は、上記のような社会的・個人的な状況をふまえた上で、自分の研究対象である「ことば」について掘り下げてみると、様々な形でジェンダーとの関わりが見えてくるように思われたためです。前回までの游さんの記事と比べると、SDGsの中でもかなり局所的なところを扱った内容になりますが、このような理由があって、私なりにSDGsについて考えてみた結果ということになります。

前置きが長くなりすみませんが、少しだけ自己紹介と本記事の執筆に至った経緯についてお話しさせていただきます。私は日本語学と日本語教育を専門にしており、博士課程在学中にはイタリアの大学に留学しました。現地の日本語学習者と交流しつつ私自身もイタリア語を学んだり、日本語について考えたりする中で、ことばとジェンダーとの関わりを意識するようになりました。そういったことをぽつぽつと他の人と話していたところ、游さんから今回の連載についてのお誘いを頂きました。その時は安易にお引き受けしてしまったのですが、ジェンダーの専門家ではない私がこの重大なテーマについて筆を執ることとなり、大変恐縮しております。的外れなことを書いてしまうかもしれませんが、経験を交えつつ私なりに思うところを書かせていただこうと思いますので、ご笑覧いただければ幸いです。

2. 日本語の中の「性差」

それでは、ことばとジェンダーとの関わりについて、まず私の専門である日本語学の近年の動きに基づいて考えていきたいと思います。2000年に日本語ジェンダー学会が設立され、様々な立場から日本語とジェンダーについての議論がなされています。また、日本語学の代表的な学会といえる日本語学会では、2020年度秋季大会において「データから見る日本語と「性差」」というテーマのシンポジウムが開催されました。

そこでどのような研究が行われているかを辿ることで、日本語におけるジェンダーとの関わりが、具体的な事例として見えてきます。以下に、2006年に出版された『日本語とジェンダー』(日本語ジェンダー学会編、佐々木瑞枝監修)の目次と、日本語学会のシンポジウム「データから見る日本語と「性差」」の発表タイトル一覧を挙げてみます。

表1:2006年出版『日本語とジェンダー』目次

章タイトル 執筆者 日本語の男性を表す語句と表現―資料からみる日本語の変遷― 佐々木瑞枝 ジェンダーとポライトネス―女性は男性よりポライトなのか?― 宇佐美まゆみ 話しことばの終助詞の男女差の実際と意識―日本語教育での活用へ向けて― 小川早百合 談話ストラテジーとしてのジェンダー標示形式 因京子 テレビドラマと実社会における女性文末詞使用のずれにみるジェンダーフィルタ 水本光美 日本語教材とジェンダー 渡部孝子 『源氏物語』とジェンダー―「宿世」を言わぬ女君― 佐藤勢紀子 言語イデオロギーとしての「女ことば」―明治期「女学生ことば」の成立― 中村桃子 日本におけるジェンダー的価値観―ヨーロッパ人の視点から― ユディット・ヒダシ 日本語のジェンダー表現における「私」の揺らぎ 日置弘一郎

表2:日本語学会2020年度秋季大会シンポジウム「データから見る日本語と「性差」」発表タイトル一覧

発表タイトル パネリスト 日本語の「性差」研究の現在―辞典・概論類の言説から― 森山由紀子 平安時代語に見られるジェンダー的性質について―通時コーパスによる分析― 近藤泰弘 日常会話に見られる言葉の性差―『日本語日常会話コーパス』に基づく分析を通して― 小磯花絵 地域方言の「性差」を探る―関西方言話者の談話資料から― 高木千恵

このように、一口に日本語とジェンダーの研究といっても、様々な切り口からなされてきているということが分かります。

日本語とジェンダーの研究は、大きく分けると、「性差をどのように表すか」について論じたものと、「性差によってどのようなことばづかいの違いが現れるか(または現れないか)」について論じたものとに分けることができそうです(もちろん、両者に跨っているものもあります)。言い換えると、前者は「男性・女性など『を』どのようなことばで表すか」について論じた研究、後者は「男性・女性など『が』どのようなことばを使うか」について論じた研究といえます。

「性差をどのように表すか」について論じた研究として、例えば表1の佐々木氏の論文では、「雄々しい」はもっぱら成人男性の態度を表すこと、「男盛り・女盛り」では意味が変わってくることなどが指摘されています。また、同じく表1の渡部氏の論文では、日本語教科書において「看護師」ではなく「看護婦」という用語が使われており、女性の職業とされているような描写となっていると述べられています。この点については、私自身もイタリア留学時に現地で日本語を教えている先生から指摘を受けたことがあり、教える際には現在は「看護師」という用語を使うこと、男性看護師も多くいることを念押ししていると教えていただきました。海外においては日本の実情が見えにくい分、こうした乖離が特に問題化しやすいように思います。このように、「性差をどのように表すか」は、各時代において社会がジェンダーによる違いをどのように捉えているのかを反映するものといえます。

そしてもう一方の「性差によってどのようなことばづかいの違いが現れるか(または現れないか)」に関する研究ですが、どちらかといえばこちらの方がより盛んに行われているようです。「わたし」「おれ」のような一人称の示し方や、「~だぜ」「~だわ」のような文末表現など、身近かつ分かりやすいものが多いことが理由かと思います。しかし皆さんもおそらくお察しのように、現代の実際の場面のことばを対象とした研究では、さほど性差は現れない、という結論に至ることも多いようです。「性差によってどのようなことばづかいの違いが現れるか」の後に「(または現れないか)」と付言したのはそのためです。

ただし、実際の場面ではなくフィクションの場面では、このようなことばづかいが使われることは今でもよくあります。表1の水本氏の論文では、テレビドラマを用いてそのことを示し、現実の場面とのずれについて論じています。フィクションの世界では、金水(2003)などで論じられる「役割語」のように、キャラクターの特徴づけの手段としてあえて性差を強調するようなことばづかいを用いる場合があることが、これまでに様々なところで指摘されています。つまり、「性差によってどのようなことばづかいの違いが現れるか(または現れないか)」に関する研究は、実際の場面を対象とするのかフィクションの場面を対象とするのかが1つのポイントになるということです。

なお、性差によることばづかいの違いに関する研究の対象は、一人称の示し方や文末表現などのみではありません。これまでに多くなされている指摘に、「女性は男性に比べて丁寧な話し方をする」というものがあります。これに対して、表2の小磯氏の発表では、必ずしもその限りでないということが述べられており、表1の宇佐美氏の論文では、丁寧な話し方が女性に要求されているという社会的背景について論じられています。

また、「性差によってどのようなことばづかいの違いが現れるか(または現れないか)」の研究対象には、もう1つ大きなポイントがあります。現代のことばと過去のことば、どちらを対象とするかという点です。

表1の佐藤氏の論文ならびに表2の近藤氏の発表では、平安時代の資料が対象となっており、男性か女性かによる表現の違いが述べられています。また、表1の中村氏の論文では、明治期の「女学生ことば」の成立の過程およびその機能について論じられています。過去のことばの資料からは、現代とは大きく異なる様相が浮かび上がり、それはときに現代のジェンダー論に貴重な示唆を提供してくれます。

そして過去のことばについて堀り下げると、他にも興味深いことが見えてきます。通時的な文法の変化のあり方に性差が関わっていた、という指摘があるのです。古典の授業の中で、「上二段活用」「下二段活用」というものが出てきたかと思います。これらは江戸時代に活用の仕方の変化を経て、「上一段活用」「下一段活用」となって現代日本語に残っています。例えば、古典に出てくる「見ゆ」は下二段活用動詞で、現代では「見える」という下一段活用動詞として使われています。坂梨(1970)によると、この二段活用から一段活用への変化の過渡期において、男性は旧来の形である二段活用、女性は新しい形である一段活用を使う傾向があったといいます。男性は女性に比べ、伝統的な言語形式を保持しやすいという傾向があるようです。1960年代に国立国語研究所が行った方言調査は、フィールドワークの被調査者を男性の話者に限定して行われました。それも男性の方が伝統的な方言形式を保持しやすいという前提に基づいています。言われてみれば現代でも、流行りのことばはどちらかといえば女子高校生など、女性の方が早く広めることが多いようにも思われます。

このように、日本語とジェンダーに関する研究を見ていくと、ジェンダーが様々な形で日本語に映し出されているということが分かります。次に、少し視点を変えて、海外の言語についても考えてみたいと思います。

3. 海外の視点から見えてくること:イタリア語を例として

言語が変われば、ジェンダーがどのように関わるのかも変わってきます。ここでは私が学んだイタリア語を例としてお話ししてみようと思います。

ある日、私はイタリア語の授業で「学生です」という表現を習いました。イタリア語には、主語の性別による表現の使い分けが細かく存在します。英語にも主語の“he”と“she”のような使い分けはありますが、イタリア語の場合、それが述語にも存在するのです。例えば、「彼は学生です」は“Lui è studente”、「彼女は学生です」は“Lei è studentessa”となり、述語である「学生」の形も異なります。それを聞いた1人の女性の学生が、主語のみならず述語にまで性別による使い分けがあるという点に抵抗感を示しました。確かに、英語の“student”には性別の違いは反映されません。イタリア語では男性形の“studente”の方が英語の“student”に近い上、女性形はそこに“ssa”という「標識」がつくという点が、抵抗感を強めたのかもしれません。

このようなイタリア語の男性形と女性形の使い分けは、「弁護士」や「教授」を表す語にも存在します。これは職業のジェンダーバイアスにも関わる微妙な点といえるでしょう。また、例えば教授にメールを書く際にはその教授が男性か女性かを確認する必要があるなど、注意を要する場面も出てきます。

もう1つ、同じようなエピソードがあります。イタリア語の「みんな」を意味する語には、“tutti”という男性形と、“tutte”という女性形が存在します。伝統的な文法では、集団の中に1人でも男性がいれば、男性形の“tutti”を使うというルールがあります。女性形の“tutte”が使われるのは、集団全員が女性の場合のみです。音楽をやられる方は、“tutti”という音楽記号をご存知かと思います。これはソロが終わった後などに全員で再び演奏することを表すもので、奏者には男性も女性もいるため男性形が使われています。音楽つながりでいえば、モーツァルトのオペラに“Così fan tutte”というものがあります。邦題は「女はみんなこうしたもの」となっており、この場合の「みんな」は女性のみを指しているので、“tutte”という女性形が使われているわけです。この「1人でも男性がいれば男性形を使う」というルールが授業で教えられた際、男性優位的であるとして戸惑いの声を挙げた学生が複数いました。女性のみならず男性の学生もいました。先生もそうした学生の意見に理解を示した上で、「あくまで文法のルールだから」とフォローしていたことを覚えています。

こうした意見を受けて、近年では“tutt*”や“tuttз”のように、書きことばにおいて男性形か女性形かを区別しない表記が使われることがあるようです。話しことばではこのような伏せ方はできませんが、聞いていると“Ciao a tutte e tutti(こんにちは皆さん)”のように「女性形→男性形」の順番で話されることが多いように思います(“e”は“and”の意味です)。これも、男性形を必ずしも標準形としないという一種の配慮なのではないかと考えています。

以上のような男性形と女性形の用法は、元々ラテン語に存在していたもので、イタリア語だけでなくフランス語やスペイン語にも見られます。そのためイタリア語に限った問題というわけではありません。語彙のレベルであれば、ある特定の語が社会に馴染まなくなったとみなされて使われなくなったり、それに代わる新たな語が使われるようになったりといった、柔軟な変化が比較的起こりやすいといえます。一方で、男性形と女性形の使い分けのような文法のレベルの問題は、それよりも根深く、変化しにくいものです。その点、英語の“they”がこの10~15年ほどで公的文書でも使われるようになるほど浸透したというのは、大きな出来事だといえるでしょう。文法レベルの変化を引き起こすほど、近年のジェンダーに関する人々の意識は強い原動力となっていることが分かります。今まさにそうした渦中にあるイタリア語の実情に触れることができたというのは、個人的には大変貴重な経験になったと考えています。

4. ことばの性差は「なくすべき」なのか?

ここで少し立ち止まって考えてみたいのは、「ことばにおける性差は、なくすべきものなのか?」という問いです。確かに、性別に基づいた固定的な表現や価値観が、誰かを傷つけたり、役割を押し付けたりする場合があることは否定できません。実際、イタリアで出会った学生たちのように、文法上のルールであっても嫌な気持ちになるという人もいます。そのため、「ことばに性差はない方が良い」という声が出てくるのも理解できます。

けれども、ある人や集団をどのようなことばで表すか、また、ある人や集団がどのようなことばを使うかということは、年齢や出身地、職業、立場、さらには性格や価値観といった多くの要素が組み合わさって形づくられるものです。すべてのことばづかいを均質にし、「中立」や「標準」に押し込めてしまうと、個々の多様な表現の幅が狭められてしまうことになります。性差のある表現が「ある」こと自体は問題ではなく、それが「強制される」「期待される」ことで誰かの自由が制限される状況こそ、見直すべき点であるように思われます。

むしろ、さまざまなことばづかいが共存し、それぞれが自然に受け入れられる社会の方が、SDGsの掲げる「多様性を尊重する社会」の姿に近いのではないかと思います。大切なのは、「違いをなくすこと」ではなく、「違いを尊重し合うこと」であって、それぞれが自分にとって心地よいことばづかいを選び、その選択が周囲からも認められる、そんな状態が望ましいのではないでしょうか。

また、ことばを研究する立場としては、こうした違いを「どう使われているか」「なぜ使われているのか」といった視点で冷静に記述していくことも大切であると考えています。近年はジェンダーに関わる記述自体がデリケートな問題となっており、研究者としても慎重さが求められる場面が増えていますが、現実に起きている現象を言語化することすら難しくなってしまっては、研究の目的そのものが果たせなくなってしまいます。

ことばの世界には、たくさんの「違い」が存在しています。そしてその違いは、時に個性を表し、時に社会構造の影を映し出すものでもあります。だからこそ、「こうあるべき」ではなく、「こういう現象がある」という視点から出発し、それにどう向き合うのかを考えることが、社会におけることばの研究の役割であると考えています。

5. おわりに

今回は、「ことばとSDGs」という枠組みの中で、ジェンダーがことばのどのようなところに反映されているのかを、これまでの日本語学の研究や私個人の経験から述べ、個人的に考えていることを書かせていただきました。まとまりのない話をここまで読んでくださり、心より感謝申し上げます。私自身、ことばの研究者の端くれとして、そしてことばの一使い手として、柔軟で平等な社会の実現のために何ができるのか、引き続き考えていきたいと思います。次回は江村玲さんによる、ことばを「持続」させるという側面から執筆した記事が公開されます。どうぞお楽しみに。

参考文献

金水敏(2003)『ヴァーチャル日本語 役割語の謎』岩波書店.

近藤泰弘・小磯花絵・高木千恵・森山由紀子・遠藤織枝・荻野綱男・加藤大鶴(2021)「日本語学会2020年度秋季大会シンポジウム報告 データから見る日本語と「性差」」『日本語の研究』17(1), pp. 49-55.

坂梨隆三(1970)「近松世話物における二段活用と一段活用」『国語と国文学』47(10), pp. 157-174.

日本語ジェンダー学会編・佐々木瑞枝監修(2006)『日本語とジェンダー』ひつじ書房.

-

- 2025年05月27日 『2. ことばとSDGs:SDGsをわかりやすくした功罪 游瀚誠(慶應義塾大学SFC研究所上席所員)』

-

1. 「SDGs」「サステナビリティ」という用語が定着して社会が変わったのか?

前回は、SDGsやサステナビリティという用語がなぜ流行し定着したのかについて、「新しい考え方を提案したい人々」たちの努力の成果だと言う視座から考察しました。当たり前のように思われますが、用語が作られることで新たな概念が形成されます。その概念が形成されることで、人々は問題意識を持ったり、その問題意識を解消したりするために行動に出るのです。

それらのことを踏まえて前回は、国連が全世界の一人ひとりにSDGsという用語が認知されることを通して、各国に暮らす市井の人々がこれらの目標の実現に向かって動くことで新たな価値観が生まれ、さらにその価値観による新たな行為や制度が生まれ、SDGsの本質の1つである「変革」を期待していることを紹介しました。

では、皆さんに問います。SDGsやサステナビリティという用語が定着したことで、社会は変わったと感じられますか。

SDGsが制定されて10年、SDGs達成期限である2030年まで5年を切りました。世界を見渡せば、紛争や貧困、有効な解決策が見出されていない地球温暖化(気候変動)問題など、マクロ的に世界を捉えると「世の中、変わっていない」「むしろ悪化している」「結局ことばだけなのでは」と感じられたりする方がいるのではないかと思います。もちろん、上記の質問に対する答えは人それぞれですし、社会のあらゆる側面において変化している(良くなっている)部分はあります。しかし、2024年6月に国連より出された『持続可能な開発目標(SDGs)報告2024(The Sustainable Development Goals Report 2024)』では、達成の軌道に乗っているSDGsのターゲットは17%しかないと報告されています。それはつまり、SDGsが求めている「変革」とは言えないため、人々の意識も「変わっていない」と感じられる方が自然でしょう。

2023年の報告書の冒頭で、国連事務総長のアントニオ・グテーレス氏は、「我々が今行動しない限り、2030 アジェンダは「あったかもしれない世界」の墓碑銘になりかねない」と言う表現を用いて危機感を訴えています。つまり、「変わっていない」と感じる人が増えることでSDGsが忘れ去られていく様子と、本来はSDGsが達成されることで良い社会の到来が迎えるはずが、それが達成されないことで人類社会の危機を迎えるといった2つの意味で、「墓碑銘」という比喩はうまく表現されていると思います。また、ことばの使用という側面に着目すると、人々がSDGsやサステナビリティという用語を使わなくなってしまうことで、その用語が専門用語に戻ることがあると言えます。もちろん、持続可能な社会を実現することで、SDGsやサステナビリティという用語が使われなくなれば良いのですが、それとは逆の社会に向かうことで使われなくなるということも考えられます。

SDGsやサステナビリティという用語ができ、人々の間でもその用語による概念が形成されたにも関わらず「変わっていない」ことに関しては、これは筆者の周りの友人らに聞いた意見ですので、みなさんの総意ではないことに注意してください。しかし、そういった意見が出てくることに対して、今回は「ことば」との向き合い方という側面から考えていきます。

2. 認知度は高いが、中身までは知らない?

第1回で紹介したSDGsの認知度が約9割に上る朝日新聞の調査結果は、SDGsを積極的に推進したい国連や日本国内の専門家や行政機関(=新しい考え方を提案したい人々)などの努力の成果によるものだと考察しました。そして、電通の第6回「SDGsに関する生活調査」(https://www.dentsu.co.jp/news/release/2023/0512-010608.html)では、SDGsに対してポジティブな印象(「とても良い印象」「良い印象」「どちらかというと良い印象」)を持っていることも明らかになっています。

しかし、SDGsには懐疑論や否定論・批判論といった言説も登場しています。新井(2023)は簡易的な計量テキスト分析を行い、「一部はビジネスを過度に強調するため、SDGs本来の目標・ターゲットとは乖離した「金儲け」「金目当て」と捉える言説が生まれている」といった言語学的根拠を与えています。また、元京都大学教授で、「京大変人講座」を開講した酒井敏先生は、『カオスなSDGs─グルっと回せばうんこ色』という著書で、科学的観点からSDGsに対する批判的な論述をしています。これらの懐疑論・否定論・批判論は、金儲けや偽善などといった「嫌悪感」と、真剣にSDGsを実現しようとすることで見えてくる「疑念」に大別できると考えています。特に後者は、完全にSDGsを否定するものではなく、SDGsやサステナビリティを絶対に達成しなければいけないといった「SDGs絶対主義」に対する批判です。

では、ポジティブな印象が多く占めているにも関わらず、「金儲け」や「偽善」といった言説が登場する要因は何でしょうか。

それは、日本においてSDGsやサステナビリティといった用語の起源や中身までを知らないからではないかと考えています。その根拠に、実はSDGsという用語は知っているけれど、SDGsに関する詳細的な内容や知識はあまり把握されていないという調査結果(https://www.asahi.com/sdgs/article/15212866)が同じく朝日新聞によって明らかになっています。「SDGsについてあなたが知っていること/聞いたことがあることを教えてください」という質問から、SDGsは「持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals)の略語である」と回答した人(n=5,000)は約8割弱に上るのに対して、それ以外の内容や知識に対する回答はあまり高くありません。

この結果から何が言えるのでしょうか。もしかしたら、SDGsの中身を知らないまま、SDGsやサステナビリティといった用語を耳にしたり、使われたりすることによって、SDGsやサステナビリティが「とりあえず大事だよね」というように、日本社会で無批判に受容されているのではないでしょうか。そのことを山田(2023)は批判しています。上述の「結局ことばだけ、変わっていない」という言説もそういった意味では、人々が無批判に受容してしまっていることを示しています。それが先ほどの「金儲け」「金目当て」と言った、専門家が意図しないさまざまな言説が浮かび上がっていることではないかと推察できます。

それに対して、SDGsの専門家である慶應義塾大学の蟹江憲史先生は、Newsweek誌(https://www.newsweekjapan.jp/stories/business/2023/12/post-103280_3.php)の取材で「(SDGsの)認知を広げるためだったが、少し分かりやすく過ぎた面もある。「まずやってみよう」と強調し過ぎたところがあり、軽く捉えてしまう人たちも結構いる」と述べられています。それはつまり、SDGsをわかりやすくした功罪と言えるでしょう(1)。

一方で、SDGsの認知度がそれほどない国では、SDGsは大事だと思われていないのでしょうか。もしかしたら、日本におけるSDGsやサステナビリティの認識は他国との認識とは異なるのかもしれません。そのような筆者の認識を裏付けるような興味深い記述が、SDGsの本質的意味について執筆された以下のWeb記事にあります。

「欧州では、言葉よりも実態が先行していますね。例えばフランスやオランダでは、マイバッグ持参は20年前から当たり前のことですし、食品ロスに関する意識も高い。サステナブルな取組みが社会に根づいています。これは、米国の一部の州や企業も同様です。また、欧州も米国も多民族国家ですから、もともと国の中に多様性が溢れています。そうしたこともあって、あえてSDGsを強くアピールしなくてもさまざまなレベルでの具体的な取組みが進んでいます。対して日本は、一般人も含めSDGsの認知度が非常に高いことが特徴です。ただし、実質的な活動となるとまだこれからです。これまで環境は環境、貧困は貧困といったように分離的に行われてきたこともあり、包括的な視点があまり育っていませんでした。それが、SDGsという一つのフレームワークで捉えられるようになって一気に流れができ、大きな動きにつながってきたところだと思います。」(EY Japan「SDGsの本質的意味と日本企業の取り組むべき課題」:https://www.ey.com/ja_jp/insights/assurance/info-sensor-2022-02-01-special-conversation)

「日本ではSDGsのような社会課題解決に本業で取り組むことや、ESG投資の考え方自体が斬新であるため、多くの人が関心を持ちます。しかし、SDGsが言っていることをそれほど目新しく感じない国では、空気のように当たり前に受け取ります。わざわざSDGsという言葉を使う必要がないのです。」(SDGs Entrepreneurs「[DAY14]SDGsが盛り上がっているのは日本だけなのか?」:https://sdgsjapan.com/day14)

日本ではこれまでの自分の行動や活動がどうSDGsに貢献するのか、すなわち「何番と何番に貢献します」という、SDGsの一部を切り取ってラベリングしてアピールする傾向にあります。上の記事は、日本の高い用語の認知度は「とりあえずグローバル的なSDGsに則ってやっていますよ」という形式主義の結果であることを暗示していると筆者は読み取ります。そのような形式主義は、「職場での対話や各人が考えたり、五感で感じ取ったりという人間本来の能力を低下させている」点(日本経済新聞 2019)で長年批判されてきたことですが、「変革」を求めているSDGsでも同じことが言えると思います。つまり、そういった形式主義が「本気で」SDGsやサステナビリティの実現の足を引っ張ってしまうということで、換言すれば、SDGsやサステナビリティという用語のポテンシャルを低くしていると言えます。

3. おわりに

これまでの内容を踏まえて、本当は最後に「サステナビリティ」という用語の起源と、「SDGs」が作られた背景についてご紹介したかったのですが、紙幅の関係と、皆さんにぜひ自分たちで調べてもらいたいと思い、あえて省かせていただきます。多くの解説論文や書籍でサステナビリティという用語の概念の変遷とSDGsが作られた背景を紹介しています。注釈でそれらの論文と書籍を紹介いたしますので、そちらを参照していただけますと幸いです(2)。そのSDGsやサステナビリティの用語の起源や変遷を知ると、第1回で紹介した筆者の最初の疑問である「なぜSDGsとサステナビリティが同義的に使われているのか」「なぜ環境の文脈で用いられるのか」といった問いの答えもわかってくると思います。ここではあえてその答えを示さずに、読者のみなさまに解釈を委ねることにします。

本連載の第1回と第2回は、SDGsやサステナビリティという「ことば(用語)」自体に着目した記事でした。第1回ではその用語がなぜ流行し定着したのかという問いに対して、「ことば」を流行させたい人の「なぜ流行させたいのか、流行させるための努力は何であったのか」に着目しました。そして、第2回は「ことば」が流行し定着した先の社会はどうなったかを考察しました。

環境や途上国の専門家の究極的な関心は、目の前の環境問題や貧困問題を解決することにあります。そのため、SDGsやサステナビリティという用語を世の中に周知させ、一人でも多くの人たちに問題への関心を持ってもらい、さらには行動に移してもらいたいと思っています。しかし、SDGsにはさまざまなことが包括されているので、なんでもSDGsと言えてしまいます。なんでもSDGsに結びつけると、却って抽象度が高くなってしまい、複雑な問題を簡単にし過ぎてしまうデメリットがあることを専門家は一番理解しています。

しかし、そこには専門家たる限界があります。専門分野の議論では、用語の定義をきちんとした上で、使い方には慎重になります。一方で、専門外の皆さんにも知ってもらうために専門用語を多用して解説しすぎると却って難しく感じてしまうため、まずは専門用語(ことば)だけでも知ってもらいたいために、わかりやすいアイコンや文言で皆さんに周知する方法を取るのです。

しかし、簡単にしすぎると、上述したように問題の本質が見えなくなってしまう危険性を孕んでいます。言い換えれば、逆にわかりやすくしたことで、皆さんにはなんとなく用語は伝わったけれど、見当違いな認識であったり、簡単に扱われてしまったりするなど、一種のジレンマが存在するのです。そのため、一度SDGsを自分たちの国、自治体、企業、個人の身の回りの課題に適用して考えることが必要です。それは「ローカライズ」と呼ばれる作業になります。

ローカライズという作業が形式主義になってしまえば、SDGsやサステナビリティという用語は、「認知度が高いけれど、中身まで知らない」という結果が生まれてしまいます。欧米では逆に、「行動や意識が先にあるので、用語を使う必要がない」という結果があることは、比較社会学などの観点からは興味深いですが、日本には欧米による「グローバル」というような枕詞には無批判になってしまうきらいがあることを示唆しています。つまり、日本では用語を知ることだけで満足してしまう、また、グローバルで用いられている「ことば」だから、それを形式的に真に受けることで、疲弊してしまうとも感じています。なので、しっかりSDGsやサステナビリティ(の用語)の起源や定義を確認し、「その本質とは何か」を吟味した上で用語を選択することが大事なのです。

現在の日本では、さまざまな領域で「サステナビリティ」と言う用語が用いられていることで、ありとあらゆる問題が、そのサステナビリティという共通言語によって、さまざまな分野との協働による(超)学際的なアプローチによって解決されることが期待できます。その上で、言語学の役割は前述の「SDGsやサステナビリティという用語がなぜ流行したのか」であったり、人々はその用語を「どう認知しているのか」などといった問いを立てて、研究したりすることが、究極的には他の領域との協働につながり、社会的意義を果たすことにつながると思います。

最後に、本記事は現代社会の一部を切り取って、筆者の経験をもとにした視点から論じているため、「このような見方もあるのか」くらいで留めていただければと思います。また、筆者の力量不足で至らぬ点が多くあったと思いますが、2回にわたりお付き合いいただきありがとうございました。この記事を読んでくださったみなさんが、少しでも他分野に興味を持ち、そして「ことば」の視点から他分野の方との共同研究につながれば幸いです。次回は、日本語学を専門にする鏡耀子さんの「ことばとSDGsの関わりについて」という側面から執筆した「ことばとジェンダー」を扱った記事になります。お楽しみに。

参考文献

新井保裕(2023)「SDGsへの言語学的接近─計量テキスト分析と日韓対照研究から─」『文京学院大学外国語学部紀要』23, pp. 53-67.

酒井敏(2023)『カオスなSDGs─グルっと回せばうんこ色』集英社新書.

日本経済新聞(2019)「現場を衰退させる形式主義」大機小機(https://www.nikkei.com/article/DGKKZO47775780V20C19A7EN2000/)(最終閲覧:2025年4月13日).

山田肖子(編)(2023)『「持続可能性」の言説分析─知識社会学の視点を中心として』東信堂.

United Nation(2023)“The Sustainable Development Goals Report 2023:Special Edition”.

United Nation(2024)“The Sustainable Development Goals Report 2024”.

注釈

(1)今回は、SDGsをわかりやすくしてしまった罪の部分を多く論じてしまったかもしれません。むしろ、わかりやすくしたことで、とりあえずやってみようという人たちを動かした功もあります。そういった人たちの行動について、企業同士がSDGsという目標実現に向けて共同で製品開発を実施したことを、以下の記事(Newsweek:小さなSDGsをつなぐ──68社の参画、大学との共同研究、トランプ時代の意味【第2回SDGsアワード】https://www.newsweekjapan.jp/stories/sdgs/2025/03/543200_1.php)が紹介しています。このことから、SDGsやサステナビリティという用語は、専門家と市井の人々をつなぐ「共通言語」だけではなく、市井の人々をも繋ぐ「共通言語」であると言えます。

(2)真面目にSDGsを、SDGsの作られた背景を知りたい方は、『SDGs(持続可能な開発目標)』(蟹江憲史著、中公新書)と『SDGs──危機の時代の羅針盤』(稲葉雅紀・南博著、岩波新書)がおすすめです。また本文でも紹介した『カオスなSDGs─グルっと回せばうんこ色』も一読すれば、SDGsの本質がさらに深まります。地球環境問題を絡めてじっくり考えたい方は、『新・地球環境政策』(亀山康子著、昭和堂)がおすすめです。サステナビリティの用語の起源や変遷を解説した論文は以下のとおりです。

加藤久和(1989)「「持続的発展」の形成と今後の発展について」『環境科学会誌』2(1), pp. 51-61.

森田恒幸・川島康子(1993)「「持続可能な発展論」の現状と課題」『三田学会雑誌』85(4), pp. 532-561.

塚本直也(2018)「「持続可能な開発」概念の変遷とSDGsのもたらす意味」『農学国際協力』16, pp. 2-8.

-

- 2025年05月13日 『1. ことばとSDGs:なぜ「SDGs」という用語が流行したのか 游瀚誠(慶應義塾大学SFC研究所上席所員)』

-

1. はじめに:本連載の目的

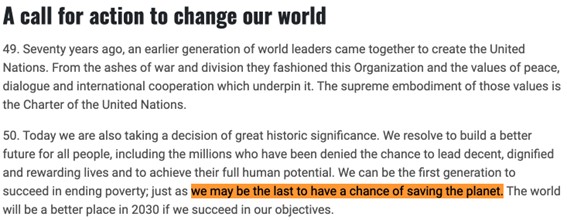

図1:2030アジェンダ前文に記された「地球を救う機会を持つ最後の世代にもなるかも知れない(外務省訳)」の一文(マーカーは筆者による)出典:United Nations(https://sdgs.un.org/2030agenda)

図1:2030アジェンダ前文に記された「地球を救う機会を持つ最後の世代にもなるかも知れない(外務省訳)」の一文(マーカーは筆者による)出典:United Nations(https://sdgs.un.org/2030agenda)

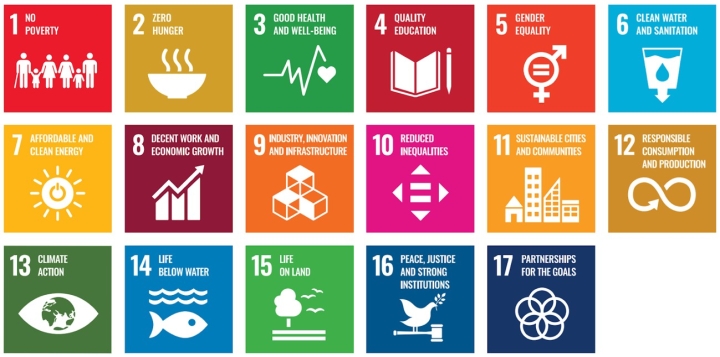

図2:SDGsアイコン英語版 出典:United Nations (https://www.un.org/sustainabledevelopment/news/communications-material/)

図2:SDGsアイコン英語版 出典:United Nations (https://www.un.org/sustainabledevelopment/news/communications-material/)

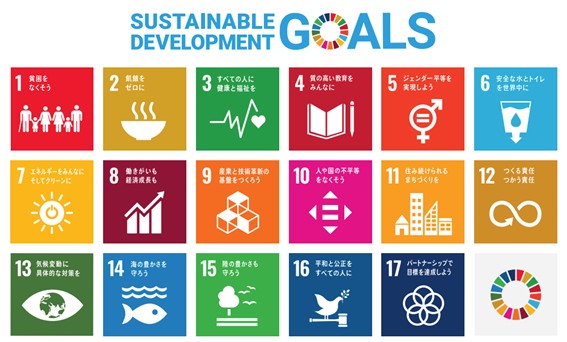

図3:SDGsアイコン日本語版 出典:国際連合広報センター(https://www.unic.or.jp/activities/economic_social_development/sustainable_development/2030agenda/)

図3:SDGsアイコン日本語版 出典:国際連合広報センター(https://www.unic.or.jp/activities/economic_social_development/sustainable_development/2030agenda/)

近年、「SDGs」という用語が定着してきたように思われます(1)。それは、朝日新聞の「SDGs認知度調査」(https://www.asahi.com/sdgs/article/15212866)から分かるように、2017年における調査では、「SDGs」という用語の認知度は約12%(n=5,000)でしたが、今回(2024年1月)と前回(2023年2月)の調査で約9割(n=5,000)まで上昇したことが判明しました。これは、SDGsという用語の定着だけでなく、SDGsに高い関心があることも示しています。実は、SDGsという用語の認知度が高いことは、世界的にも珍しいのです。そのため、筆者も海外の友人から日本の高いSDGsの認知度のことで、「すごいね」と言われたことがあります。

「SDGs」は「Sustainable Development Goals」の略語であり、日本語では「持続可能な開発目標」と訳されています。また、持続可能な開発目標から、「持続可能な」という形容詞、さらに外来語の「サステナブル」という形容詞や「サステナビリティ」という名詞も日本語として定着してきました。

皆さんはそれらの用語を聞くと、どのような認識やイメージを持ちますか? 「地球や環境に良い行いをしよう」とか「大事な心がけだ」といった「エシカル(道義的)」な意味を持つ用語だと認識されているかと思います。例えば、ペットボトル飲料を買わずにマイボトルを持参することや、ゴミをポイ捨てしないといった心がけに、思わず「SDGsだ!」って、言ってしまうかもしれません。

では、ここで皆さんに問いたいと思います。なぜ「SDGs」や「サステナビリティ」といった用語を耳にすると、地球や環境(2)に良いことをしようとする「エシカルさ」を表す用語だと認識してしまうのでしょうか。辞書的な意味での「サステナビリティ」や「持続可能」とは「そのやり方が将来も継続できる」(もり・三省堂編修所 2017)なので、エシカルさを含む意味合いが本来必ずしもあるわけではありません。なのに、なぜ「エシカルさ」を表す用語として使われるのでしょうか。

なぜこのような質問をしたのかを、私自身の自己紹介を兼ねてお伝えします。私は、昨年度修士課程を修了し、今は一般企業で働いています。修士課程の研究テーマは「EV(電気自動車)の普及」でした。このテーマを選んだのは、年々暑くなる日本の夏を憂いて、地球温暖化を含めた環境問題をどのように解決すべきかを真剣に考えたいと思ったからです。環境問題は特定の地域だけが影響を受ける問題ではありません。地球温暖化に代表される国境を超える環境問題は、全世界が何かしらの影響を受ける問題でもあるので、全世界が「協力して」解決策を考えなければいけないところに、研究分野の魅力を感じていました。

そのような流れで、SDGsやサステナビリティという用語に出会い、日常的に触れ合うようになったのです。そして、後でも紹介するのですが、SDGsやサステナビリティという用語には、環境・経済・社会をバランスよく考えなければならないという意味が含有されているのですが、なぜか日本では環境の文脈ばかりで用いられがちです。そこで「なぜ日本では環境の文脈ばかりで用いられているのか」に疑問をもち、「ことば」という側面に着目してSDGsとサステナビリティについてお話ししたいと思ったのがこの連載の契機になります。

私の専攻は言語学ではないのですが、もともと言語にも興味を持っていたため、言語系の学会でも発表をしたりしていました。そのとき、とある学会で教養検定会議さんにお会いし、私の専攻内容と問題意識をお伝えしました。そこで、ぜひことばに興味のある皆さんとSDGsやサステナビリティについて考えたいということで、「ことばとSDGs」という大きな題名を付けさせていただきました。

私は、第1回と第2回でSDGsやサステナビリティという「ことば(用語)」自体に着目したテーマを担当します。第3回と第4回は「ことばとSDGsの関わりについて」というテーマを、私が学会などを通じて知り合った、言語学を専門にする鏡耀子さんと江村玲さんが執筆いたします。3人とも専門分野や興味関心は異なりますが、それぞれ異なる側面から「ことばとSDGs」について考えていきますので、最後までお付き合いいただけたら幸いです。

2. 「SDGs」と「サステナビリティ」の概要

日常会話で、SDGsとサステナビリティが同義的に使われることよく耳にするのですが、ことばに強い関心があるみなさんならよく考えてみれば、SDGs(持続可能な開発目標)というのは「目標」のことであるのに対して、サステナビリティというのは「概念」のことであることはすぐに分かると思います。

朝日新聞のSDGsを解説するサイト(https://www.asahi.com/sdgs/article/14764522)

では、サステナビリティという概念は「社会・環境の持続可能性と経済の成長を目指す考え方や活動」であると定義されています。そして、その概念を実現するための具体的な「行動」を目標として示したのが、2015年9月に国連サミットで、加盟国の全会一致で採択された国連文書「我々の世界を変革する:持続可能な開発のための2030アジェンダ」(以下、2030アジェンダ)に記載された国際目標「SDGs」なのです。つまり、「SDGs達成のための取り組み=サステナビリティ」が正確な用語の使い方になります。

専門であった環境の立場からは、サステナビリティやSDGsが同義的に使われていることよりも、それらの用語によって環境に興味関心を持ってくれることの喜びの方が大きく、同義的に使われることはあまり気になりませんでした。しかし、サステナビリティやSDGsは環境のことばかりではないし、少しだけペットボトル飲料の購入を控えるなどの環境配慮行動から、「SDGsやサステナビリティに貢献する」という過大な使われ方をしている点でモヤモヤしていました。

なぜなら、みなさんご存知だと思いますが、SDGsには貧困削減・産業育成・雇用創出・保健・ジェンダー・居住・消費・エネルギー・環境保護・平和などの17もの「目標」があり、その目標をより具体的に掘り下げた169もの「ターゲット」があります。そのため、ありとあらゆることがSDGsに結びつき、サステナビリティという用語も、本来であれば幅広い事象に適用されます。

SDGsとサステナビリティが同義的に用いられていることもそうですが、環境の文脈ばかりで用いられていることも含めて、言語の立場から、「正確に用語を使わなければいけない」ために、「なぜそのような使われ方をしているのか」を観察・考察したいというロジックが働きました。そこで、環境と言語の知見から、用語の使い方などをみなさんと考えてみようと思います。

本記事のタイトルにSDGsを用いていますが、あくまでも先述したようにサステナビリティを実現するための具体例という位置付けであることを確認していただけたら幸いです。それらを踏まえて、本記事ではあえてSDGsとサステナビリティを区別して使用します。

3. 危機感の裏返しとしての「サステナビリティ」「SDGs」

それでは本題に入ります。第1回目は、SDGsという用語自体に着目して、「なぜサステナビリティやSDGsという用語が、近年流行し定着したのか?」を考えていきます。その問いに答えることによって、同義的に用いられていることや、環境の文脈ばかりで用いられることへの言語学的な疑問にも答えられるかもしれません。

実は「サステナビリティ(持続可能性)」という用語は、何十年も前から環境や途上国の開発に係る専門家や行政機関などの間で使われていました。このサステナビリティ(持続可能性)という用語を、発展途上国の研究をしている専門家の立場から観察してきた山田肖子先生は、自身が編著者をつとめた書籍で以下のような見方を紹介しています。

「「持続可能性」は、21世紀に入ってから顕著にグローバル社会での言葉のやり取りを通じた価値形成をもたらしている“流行り言葉”である。これほど分かりやすく多くの人に言及される言葉はないだろう」(山田編 2023:p. iv)

「流行り言葉」すなわち「流行語」は、我々が興味関心を持つから流行するのか、それとも流行してから我々が興味関心を持つのか、という一種の鶏卵論争を展開することができます。さらに山田(2023)は以下のように言及しています。

「「耳慣れないが、流行りっぽい」言葉というのは、多くの人に使われることによって、その言葉の意味自体が作られていく。しばしば、哲学者や思想家は、自らの考えを伝えるために、もったいぶった造語や一般的でない言葉を使うことがある。聞いたり読んだりする受け手は、煙に巻かれて、「よく分からないがご高説を賜った」という感じになってしまうかもしれない。一方、新しい考え方を提案したい人々は、耳慣れた言葉で平易に語ろうとすることで、受け手がその言葉に対して持っている経験やイメージ、社会に共有された通念に引きずられて、新しいはずの提案を古い思想枠組みの中に矮小化されることを嫌う。つまり、共通認識(価値観)が醸成され、それに沿った人々の行為、その行為を反映した社会の仕組み(制度)が生まれる可能性を秘めているのだ」(p. iv:下線は筆者による)

以前は、「持続可能な開発」や「サステナビリティ」は特定の専門家の間で使われていた「専門用語」という位置付けでしたので、意味が固定化されていました。しかし、サステナビリティを可視化しようとする位置付けで「目標」が作られ、それによって新たな用語である「持続可能な開発目標(SDGs)」が誕生しました。

そして、山田(2023)が述べているような「新しい考え方を提案したい人々」はSDGsを実現するために、まずはSDGsという「ことば」自体を先に知ってもらうという努力をしたと筆者は見ています。

また当たり前のように思われますが、サステナビリティはSDGsという用語を構成しているため、SDGsの流行によって、以前は専門用語であった「サステナビリティ」という用語も、自然とみなさんが知ることになったと考えられます。

現在の社会課題は、地球温暖化(気候変動)やパンデミック、紛争といった地球規模(グローバル)の問題のみならず、少子高齢化、物価高、ジェンダーなどの身近(ローカル)な問題も存在します。当たり前ですが、そういった社会課題があるからこそ、研究やビジネスが活性化されるのです。しかし、そういった社会課題は以前であれば、技術によって将来的にいずれは解決されるだろうと、楽観視されていた部分がありました。

確かに社会課題は漸次的に改善されていますが、結局のところ根本的な問題解決に至っていません。そして、「もしかしたら社会課題が漸次的に解決されていく前に、今の私たちの日常生活(=経済活動)が成立しなくなってしまう(=破綻する)のが先にくるのではないか」「それでは遅いから(図1)、抜本的に社会システムを変えよう」ということで、一度世界レベルで話し合って、「世界共通」の社会課題にはどのようなものがあるのかを洗い出したのがSDGsなのです。

新しい考え方を提案したい人々は、SDGsが市井の人々に周知されることで、「この課題とこの課題は繋がっているから、統合させた新しい課題解決のアプローチ(3)ができるのかもしれない」「そういったアプローチが増えていくことで持続可能な社会システムへと変革(4)できるかもしれない」といったことを期待していました。

このような期待を背負ったSDGsやサステナビリティという用語は、我々と専門家や行政機関(=新しい考え方を提案したい人々)との間を繋ぐ「共通言語」と言えるでしょう。その共通言語を通して私たち一人ひとりに「道義的責任」を訴え、意識変化ならびに行動変容を促進させるためには、SDGsやサステナビリティという用語が「エシカルさ」を表す用語だとすぐにわかるように周知させなければなりませんでした。

では次に、新しい考え方を提案したい人々がどのように周知の努力をして、今日の日本の高いSDGs認知度を実現したのかを見ていきます。

4. SDGsは国連初のコミュニケーション・デザイン

この見出しは、川廷(2019)のタイトルから取ってきました。川廷さんは広告会社である株式会社博報堂のCSR部門に所属していた社員で、SDGsという用語を日本国内で流行させたキーパーソンの1人です。

上で述べたように、SDGsは国連(5)という場所で採択されました。しかし国連という場所は、どこか各国政府のさらに上の存在というイメージがあり、我々からすればその場所で話し合われている内容は自分たちの生活とは無関係であると思われるかもしれません。そのため、SDGsやサステナビリティという用語を初めて聞いた時は「よく分からないがご高説を賜った」と感じられたのかもしれません。

一方で、川廷(2019)のタイトル通り、国際社会の縮図とも言える国連が、史上初めて我々一人ひとりとコミュニケーションを取ろうとしたのです。それは、国連は我々がSDGsを「よく分からないがご高説を賜った」と受け止めてしまわないようするために、「SDGsが何なのか分かるための」コミュニケーションを取ろうとしました。

そして、SDGsやサステナビリティ(という用語)が、私たちに浸透していった先にはどのような社会の変化があるのかを期待して、国連が戦略的に行なったコミュニケーション・デザインの結果が、今日の日本におけるサステナビリティやSDGsという用語の高い認知度なのです。

そのコミュニケーション・デザインの方法とは何でしょうか。それは、この特徴的なアイコン(図2)です。おそらく、みなさんがSDGsという用語を知るきっかけになったのは、街中で何度も目にするこのアイコンかもしれません。

では、なぜ国連はこのアイコンを作ったのか、そして、どのようにして作られたのか。さらに、なぜ国連は我々とコミュニケーションを取ろうとしたのか。川廷(2019)は以下のように紹介しています。

「国連採択文書の普及啓発の難しさをよく知る国連本部の危機感から、英国のプロボノ集団Project Everyone、映画監督でもあるリチャード・カーティス氏(Richard Curtis)、クリエイティブ・ディレクターのヤーコブ・トロールベック氏(Jakob Trollback)などが連携し、世界の著名人の協力を得たメッセージ映像「We the People」なども手がけるなど、国連の採択に合わせて全人類に向けてコミュニケーション・デザインしたのは前代未聞のことだった」

このような「国連本部の危機感」から取った「前代未聞のコミュニケーション・デザイン」というのは、これまでせっかく国連で話し合われたことが、市井の人々まで届ききれていないがゆえに、社会課題がなかなか解決されてこなかったと筆者は読んでいます。本来であれば国連文書(6)の中身を精読した方が良いのですが、読んだところ何をしたら良いのかというのが正直な感想です。

そのため、老若男女が一瞬で大体のことが分かる、さらに何をすれば良いのかが分かるアイコンを作り、そのアイコンが多くの人に共有されることで、そこからコミュニケーションが生まれ、さらに意識変化や行動変容が生まれると期待されたのです。それが、全世界に対してとった「国連初のコミュニケーション・デザイン」なのです。

このアイコンは英語版のほか、5つの言語(7)が国連公式で制作されました。日本国内でもさまざまな機関からアイコンの日本語訳が出ていました。それは、日本国内での関心が高いことも示しています。しかし、川廷(2019)は統一されていない翻訳版は「どの翻訳が良いのかと言う議論の対象」となり、かえって市井の人々までにSDGsが浸透しないと考えました。そこで、「責任ある公的機関が公式版として発信する」ために、所属していた博報堂が主導で日本語公式版(図3)のアイコンを作成することとなりました。

「これらの目標を達成するには、政府や国際機関がトップダウンで呼びかけるだけではなく、企業や社会でさまざまな役割を持つ人たち、また市井に生きる一人ひとりが、その目標を知り、理解し、実際の行動に移していくことが欠かせない。そのためには、しっかりと吟味した言葉でなければ、SDGsが持つメッセージの伝達力が弱まり、意味がぶれてしまい、普及の足かせになる可能性があるため、コミュニケーションを生業にし「生活者発想」を理念としている博報堂の社会責任として、SDGsアイコンに添えられた英語のキャッチコピーの日本語版を制作することを思い立った。」

さらに川廷(2019)では、日本語版制作にあたって英語からの翻訳をどのようにするのか、どのようにしたら伝わるのかといったことが、当事者視点から語られています。以下の表1に、それぞれのゴール(目標)をどう工夫して日本語版を制作したのかを簡単にまとめました。

表1:SDGsアイコン日本語訳の作業(川廷(2019)より筆者作成)目標 英語 日本語 日本語版の作業過程 1 NO POVERTY 貧困をなくそう ・直訳ではなく、行動を呼びかける言葉にした 2 ZERO HUNGER 飢餓をゼロに ・直訳ではなく、行動を呼びかける言葉にした 3 GOOD HEALTH AND WELL BEING 全ての人に健康と福祉を ・直訳では「健康」だが、そのほかに端的に多様な意味を込める日本語なかったため、呼びかける言葉にした 4 QUALITY EDUCATION 質の高い教育をみんなに ・直訳ではなく、行動を呼びかける言葉にした 5 GENDER EQUALITY ジェンダー平等を実現しよう ・直訳ではなく、行動を呼びかける言葉にした 6 CLEAN WATER AND SANITATION 安全な水とトイレを世界中に ・直訳「きれいな水と衛生」だが、トイレが衛生の代表的な場所としてターゲットに記述されているので、トイレという言葉を入れた 7 AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY エネルギーをみんなに そしてクリーンに ・直訳だと「手頃な価格でクリーンなエネルギー」となるため現代のエネルギーのアクセスを確保した上で、再生可能エネルギーの割合を拡大させるプロセスという意味合いを込めた 8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH 働きがいも 経済成長も ・「ディーセント・ワーク(=働きがいのある人間らしい仕事)」という用語はすぐに理解できる人が少ない

・単純な「働きがい」は労働力が低下してしまう恐れから、「経済成長」あってのという意味を含有させた

・ILO(国際労働機関)駐日事務所は「ディーセント・ワーク」を定着させようという希望を持っていたが、今回の日本語訳に納得してもらった9 INDUSTY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE 産業と技術革新の基盤をつくろう ・直訳では「産業革新とインフラ構築」だが、新たなイノベーションと万全なインフラを作り出す元となる言葉「基盤」を用いた 10 REDUCED INEQUALITIES 人や国の不平等をなくそう ・直訳「国内外の不平等を減らす」ではあるが、個人の不平等の是正も強調させる言葉にした 11 SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES 住み続けられるまちづくりを ・ターゲットには「文化・自然遺産の保護・保全」から「災害による被災者を大幅に減らす」まで記されている

・多様なターゲットに対応するために、すべての人が自分ごと化できるように端的に示した12 RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION つくる責任 つかう責任 ・そのままの翻訳「責任ある消費と生産」は企業のみに責任ある文言であると受け取られる

・購入後の商品を資源として分別し、無駄をなくすことは消費者の責任であることを実感してもらえるような言葉にした13 CLIMATE ACTION 気候変動に具体的な対策を ・直訳ではなく、行動を呼びかける言葉にした 14 LIFE BELOW WATER 海の豊かさを守ろう ・「水中と陸上の命または営み」というペアで表記されていることを考える

・生命の持つ意味に環境・社会・経済の三側面の調和で統合され不可分であるという、SDGsの主張を端的に表した言葉が「豊かさ」であると考え、それを用いた15 LIFE ON LAND 陸の豊かさも守ろう 16 PEACE, JUSTICE AND STRONG INSITITUTIONS 平和と公正をすべての人に ・主語の「すべての人」を強調させた 17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS パートナーシップで目標を達成しよう ・英語の翻訳を優先させた

・誰もが自分と相手とのパートナーシップが第一歩であると意識してもらう言葉にした

これらのことから、「なぜサステナビリティやSDGsという用語が、近年定着したのか?」という問いに答えるのであれば、我々一人ひとりに対して何をしたら良いのか、一目で見て分かるようなアイコンを国連が作り、そのことばを市井の人々まで浸透させようと、ことばのプロ集団によって考案された「自分に呼びかけていると感じさせ行動を促す日本語」(川廷 2019)による「新しい考え方を提案したい人々」たちの努力の成果と言えるでしょう。もちろんそれ以外にも、政府や経済界などによる様々な普及啓発活動があったことも大きいです。

ひとまず、今回あえて紹介したかったのは、「ことばを普及させたい」側の視点です。そのような点に着目すると、SDGsやサステナビリティは「コロナ」や「猛暑」「ジェンダー」などと同様に、専門家や行政機関といった「新しい考え方を提案したい人々」たちの努力の成果だと言えます。これらは言い換えれば、これまで専門家が警鐘をならしてきたことが、私たちの生活を脅かすものとなって初めて「ことば」が定着するということを示唆しているようにも思えます。

しかし、専門用語が一般化したことや新しい概念を伝える用語が定着したことによって、私たちは慣れてしまい、「何も変わっていない」「結局何をすれば良いのか」「ことばだけ」といった言説が用語に牙を向く時があります。また、用語が馬鹿にされたり、誤って使われたりすることによって、本来の用語が持つポテンシャルを低くしてしまう場合もあります。

SDGsやサステナビリティという用語も同様に、定着した後さまざまな課題が浮き彫りになりました。その課題とは何か。それらを第2回でお話ししたいと思います。

参考文献

川廷昌弘(2019)「SDGsは国連初のコミュニケーション・デザイン─SDGsアイコン日本語版の制作プロセスから考察する」『KEIO SFC JOURNAL』19(1), pp. 62-89.

もりひろし・三省堂編修所(2017)「続 10分でわかるカタカナ語第16回 サステナブル」(https://dictionary.sanseido-publ.co.jp/column/%E7%AC%AC16%E5%9B%9E-%E3%82%B5%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%8A%E3%83%96%E3%83%AB)(最終閲覧:2025年3月31日).

山田肖子(編)(2023)『「持続可能性」の言説分析─知識社会学の視点を中心として』東信堂.

注釈

(1)2021年に「SDGs」は流行語にノミネートされました。

(2)辞書的な意味での「環境」「環境問題」を、根を詰めて考えると、人類にとって「快適な」空間というものは何なのか、それをどのように自然と折り合いをつけるのか、そしてどう継続させていくのかなどという大きなテーマに筆者はぶつかりました。

(3)「システミックアプローチ」と呼ばれます。

(4)SDGsの本質は、既存の社会システムを抜本的に変える「変革(transform)」です。それは2030アジェンダのタイトルにも記載され、一番伝えたいメッセージです。川廷(2019)が国連広報センターの根本かおる所長から伝え聞いた話によれば、「(国連が変革という言葉を)世界大戦や大恐慌といった人間社会が危機に瀕している場面以外で使うことはなかった」そうです。

(5)国連と聞くと、「世界政府」というイメージを持たれる方が多いと思いますが、国連には各国政府の上に立つほどの強い権限はありません。そのため、加盟国のあらゆる国の「話し合いの場」であり、その中でも特に地球規模の課題について話し合いや解決策の模索をしている場が適当なイメージです。

(6)2030アジェンダで示された17個の目標についつい目が行きがちですが、2030アジェンダに記されている理念やSDGsが採択された背景について知ることも大事です。

(7)国連憲章が規定する国連の公用語は英語、中国語、フランス語、ロシア語、スペイン語の5ヶ国語ですが、安全保障理事会や経済社会理事会ではアラビア語が加わり、6ヶ国語です。

-

- 2025年04月29日 『5月からの新連載のお知らせ』

-

3月から4回にわたり、「言葉と文化のハロハロ、フィリピンを味わう」と題して、フィリピンの言語と文化を共有してくださった林さん、ありがとうございました。

さて、5月からの4回の連載は「ことばとSDGs」という現代的なテーマとなります。近年、よく耳にする「SDGs」や「サステナビリティ」という用語がなぜ広まったのか、その用語とことば自体がどのように関わっているのかなど、3人の若手執筆者がそれぞれの経験をもとに論じます。現代的なテーマということで、皆さんと一緒に考えるためにおしゃべり感覚の文体になっております。ぜひ肩肘張らずに、若手の親しみやすさ・意外さ・鋭さ・初々しさにご期待ください。

第1回 5月13日 游瀚誠

第2回 5月27日 游瀚誠

第3回 6月10日 鏡耀子

第4回 6月24日 江村玲

写真1:Ayaprun Elitnaurvik (アヤプン小学校)の様子

写真1:Ayaprun Elitnaurvik (アヤプン小学校)の様子 写真2:ユピック語の教科書

写真2:ユピック語の教科書 図1:言語の3つの機能

図1:言語の3つの機能