autumn 秋の書評祭り(ことば文化特設サイト)

ことば文化に関する気になるトピックを短期連載で紹介していきます。

-

- 2024年12月30日 『正月休みと3月、4月の連載のお知らせ』

-

今年9月から8回にわたり、日本で簡単に手に入る言語学関連の本の書評を連載してくださった東京大学の長屋尚典先生とそのゆかりの方々の連載はいかがでしたか。以前に出された本が若い方に読まれていくサイクルっていいですね。

1月2月は岸山健氏の新書の刊行準備もあることから正月休みとさせていただきます。3月から4月にかけては林真衣氏による連載が始まります。林さんはフィリピンで話されているタガログ語とイロカノ語を研究されています。どんな内容になるのか、楽しみですね。

では今年1年当社サイトをのぞいてみてくださった皆様、どうぞ良いお年をお迎えください。

-

- 2024年12月17日 『松田俊介(東京大学文学部言語学研究室助教)『言語学の教室: 哲学者と学ぶ認知言語学』(西村義樹・野矢茂樹 /著)』

-

これから『言語学の教室:哲学者と学ぶ認知言語学』の紹介をしようとする私であるが、この本を読むまでは言語学の「げ」の字も知らなかった。京王井の頭線「新代田駅」の改札前の信号に捕まり、どうしてもその場でじっとしていられなかった学部2年生の私 (昔から落ち着きがないとよく言われる) は、駅のすぐ横にある代田図書館に入って、一番上の棚にあった本書をなぜか手に取った。読んでみると、それがとてもワクワクするのである。

同じ「られる」であっても、「雨に降られる」とは言えるのに、なぜか「財布に落ちられる」「ニキビに出られる」とは言えない。たしかに! 人物それ自体を読むわけではないのに、なぜか「最近、村上春樹を読んでいます」と言える。本当だ! “It is difficult to read this book.” と “This book is difficult to read.” は実は意味が違う。なん…だと? 私は本を読むのが苦手だったのだが、この本はどういうわけか夢中になってページをめくったことを覚えている。私はすぐに言語学研究室の門を叩くことに決めた (東京大学では学部2年生のときに自分が所属する研究室を決める。いわゆる「進振り制度」である)。

おそらく、当時の私は、普段自分が言葉を使っているときに、いかに何も考えていないのかに気付いて興奮したのだろう。なるほど、私たちは言葉によって生きている。その意味で、私たちは「言葉のプロ」である。しかし、だからといって言葉のすべてをわかっているわけではない。それはちょうど、日常的に呼吸をしているが、その吸った空気が体の中でどうなるのかをわかっていないのと同じである。本書によって、よく知っているはずの「言葉と共に生きる自分」という存在が、いい意味で揺るがされた。

前置きが長くなった。そろそろ具体的な内容の紹介に入りたい。本書は、現代日本を代表する言語学者の西村義樹氏および哲学者の野矢茂樹氏によって執筆された本である。タイトルから分かる通り、この本で扱われるのは「認知言語学」という学問分野。これは、「私たちのものの見方・感じ方・考え方、そしてまた生き方や行動様式という観点から、言語を捉えていこうとする学問」のことである (p. ii)。本書は、まさにそうした観点から、普段気付きもしないような言葉の謎に挑んでいく。

本書は西村氏が野矢氏に認知言語学を教えるという講義形式をとっているのだが、その第2回目の講義では日本語の「〜てくる」が取り上げられる。日本語には、ある状況を語る際に、「〜てくる」を使わなければ不自然になる場合がある。たとえば、ある男性が花子のことが大好きでたまらず、独占したいと思っているとしよう。もし、その男性の恋敵にあたる太郎が、花子に親しげに声をかけたらどうなるか。その男性の心の中に浮かぶ心情としては「太郎が花子に話しかけた 」と言うだけでは不十分であって、それよりも「太郎が花子に話しかけてきた 」と言う方がしっくりくる。

この違いを認知言語学的に見るとこうなる。「〜てくる」は心理的に自分に向かってくるという捉え方を表す。その証拠に、「知らない人が私に話しかけた」は変で、普通は「知らない人が私に話しかけてきた」と言う。花子を独り占めしたいと思っている人にとっては、花子はある意味で自分の側の人間であるから、「話しかける」よりも「話しかけてくる」を使う方がしっくりくる。「俺の 花子に近づくな!」というわけである。

このような分析は、自分や花子や太郎をどのような立場に属する人として見る かということと、「〜てくる」という言葉 の使用される条件とが何らかの形で呼応しているという考えに基づいている。ここに見られる考え方がまさしく、「私たちのものの見方・感じ方・考え方、そしてまた生き方や行動様式という観点から、言語を捉えていこうとする」という認知言語学的な態度にほかならない。

では、そもそもなぜ認知言語学は私たちの思考・感情・生き方と言語が結びついているというのだろうか。それは、言語というものが、日常生活におけるコミュニケーションで使用されることによって、段々と出来上がっていくものだと考えているからである。この考えは「使用基盤主義」と呼ばれたりする (Langacker 2000, Taylor 2012)。

私たちが問題なく日常生活を送るためには、互いに協力しあうことが必要である。そしてそのためには、相手が何を考えているのか、自分の考えが何なのか、身の回りで何が起こっているのかといった事柄を情報として共有しなければならないだろう。だからこそ私たちは、「今日何食べたい?」「そろそろ出かけようと思うんだけど」「外すごい雨降ってるね」などと言葉を交わし合うことによって、お互いのことや身の回りのことを理解しようとする。つまり、私たちの生活は、「同居人が何を食べたいのかを知ること」「自分がそろそろ外出する旨を同居人に伝えること」「外の天気がどうであるかについての情報共有をすること」などをしなければ、うまく送れないようなものなのである。だとすれば、そのような日常生活において交わされる言葉の集積である言語 (の語彙や文法) が、生活や思考のあり方を反映したものになると考えるのは自然であろう。このような発想のもと、認知言語学は私たちの使う言語が私たちの思考・感情・生き方と分かち難く結びついていると考えるのである。

(何を当たり前のことを……と思われるかもしれないが、これは決して言語学の常識ではない。現代言語学のメインストリームである「生成文法」という理論では、言語はたしかにコミュニケーションの手段として使用されるが、それは言語にとって何ら本質的なことではないと考えられている。詳しくは、Chomsky (1991) や福井・辻子 (2023) を参照。)

認知言語学のこのような考え方は、異なる言語を比較してみるとより納得しやすいかもしれない。まずは、本書でも言及されている池上 (1978) を見てみよう。池上 (1978) は、言葉にはそれを使う人たちの文化的関心事が反映される場合があると言う。たとえば、日本語が「兄」「弟」と区別するところを、英語は “brother” の1つで済ます。これについて池上 (1978) は次のように述べる。

引用1伝統的な日本の社会では、同じ兄弟であっても「長男」であるかそうでないかによって扱い方の上で差があったことを考えれば、それが語彙の構造の上に反映されていたとしても不思議ではないわけである。 (池上1978: 210)

もし日本語だけを観察していたら、このことにはなかなか気づけないだろう。文化的関心事と言語的特徴が相関しているという池上 (1978) の認知言語学的な発想は、日本語と英語を見比べたからこそ得られたものであると言える。

同じように、上で見た日本語の「〜てくる」に関しても、日本語と英語で比較してみると、面白いことが見えてくる。

引用2

西村:

もう一つ、「てくる」に関連しておもしろいのは、英語には「てくる」に対応する表現がないんですね。これはなぜかという……。

野矢:

だからそれはね (笑)、対人関係における心理的距離に対する感受性っていうのは、やっぱり日本人の方が少なくともアメリカ人よりずっと敏感なんですよね。まあ、そこまでいくとほとんどでまかせだけど、でも、感じ出てるでしょ?

西村:

出てますね。日本語の場合だと、相手が自分の領域に入ってくると感じたときにはそれを言語化しないとなんか不自然になりますが、英語はそのあたりに無頓着なんです。 (西村・野矢2013: 53)

言葉を手掛かりにして、その言葉の使用者の内面にまで踏み込んで分析ができるのも、認知言語学ならではの特徴である。言語が異なれば、それを話す人の思考・認識も異なるという考え方は「言語相対論」と呼ばれるが、この言語相対論と認知言語学は親和性が高いと言われている (p. 25)。本書の巻末にある充実した読書案内の中に、言語相対論について書かれた論考がいくつか挙がっているので、そちらも併せて読まれると、認知言語学をさらに深く理解できると思う。

(なお、そこには挙がっていないが、鈴木孝夫氏 (慶應義塾大学名誉教授) が著した『ことばと文化』『日本語と外国語』も、言語相対論に関する卓抜した議論を提出しているので、お勧めしておきたい。)

日本語と英語の違いは、本書の第4回「使役構文の家族的類似性」でも指摘されている。まず事実として、日本語の使役構文 (「動詞+させ」構文) も英語の使役構文 (「make+動詞の原形」構文) も、「主語が目的語に命令を行い、その結果として目的語が何らかの出来事を引き起こす。そして、その出来事が起こったことの責任は目的語だけでなく主語も負う」という意味を表せる。何やら抽象的でわかりにくいかもしれないが、次の (1) に即して説明するとこういうことである。まず、私が息子に「花子を殺せ」と命令する。その結果として、息子が実際に花子を殺す。このとき、花子が死んだことの責任は、殺害を実行した息子のみならず、殺せと命令した私も負うことになる (実際、殺人教唆の罪に問われるだろう)。

(1)

a. 私は息子に花子を殺させた。

b. I made my son kill Hanako.

(なお、言語学の論考ではよく「不謹慎」な出来事が例として挙がる (p122) が、説明をわかりやすくするためだと思ってお付き合いいただきたい。)

このような共通点はたしかにあるのだが、場合によっては、日本語の使役構文では表せない出来事が、英語の使役構文では表せることがある。いわゆる無生物主語の使役構文がその一例である。“this medicine” を主語にした英語の使役構文 (2a) はごく普通の表現であるが、これを日本語の使役構文に直訳した (2b) は不自然である。“this medicine” は (1) の主語とは異なり、自分の意思で命令を行ったりはしない。それでも、英語ではあたかも “this medicine” が “you” に「気分がよくなりなさい」と命令した結果として、“you” の気分がよくなるかのように語ることができるのである。

(2)

a. This medicine will make you feel better.

b. ?この薬があなたをよりよい気分にさせるだろう。

これとは逆に、日本語の使役構文では表せる出来事が、英語の使役構文では表せないこともある。たとえば、私の息子が交通事故にあって命を落としたとする。この事故に関して、私が「あのとき私が目を離さずにいたら……」だとか「あのとき『早く学校に行け』だなんて言わなければ……」といった自責の念に駆られていた場合には、日本語の「動詞+させ」構文である (3a) を使うことは自然だが、英語の「make + 動詞の原形」構文である (3b) では「私が息子を無理やり交通事故で死なせた」という不自然な意味になってしまう。つまり、交通事故で息子が死んだという出来事を、日本語ではあたかも私が命令して引き起こしたかのように語ることができるのに対して、英語ではそれができないというわけである。一般化するなら、「主語が目的語に対して何も命令をしていないにもかかわらず、そこで起こった出来事に対して主語が何らかの責任を感じている場合」に、日本語では使役構文が使えるのに対して、英語ではそうではないということである。

(3)

a. 私は息子を交通事故で死なせた。

b. ?I made my son die in a traffic accident.

(ちなみに、「動詞+させ」構文にしばしば対応する「let + 動詞の原形」構文も「have + 動詞の原形」構文も、この場合には使えない。)

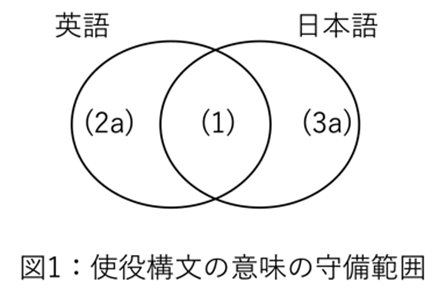

このように、日本語と英語における使役構文の意味の守備範囲は、重なってはいるものの完全には一致していない (図1)。この「重なりとずれ」を把握するために、認知言語学では「プロトタイプ理論」というものを採用している。詳しくは本書の第3回「プロトタイプと百科事典的意味論」を参照されたい。

そして、もうお分かりかもしれないが、本書はこの使役構文のデータから、英語話者よりも日本語話者の方が責任を引き受けようとする傾向にあるのではないかと指摘する。

引用3

西村:

これは、日本人がすぐに謝っちゃうことと関係している可能性があるんですね。人から CDプレイヤーを借りて、別に自分が悪いわけではないのに音が出なくなったという場合、それを返すときに日本人は多くの場合「ごめんなさい」と謝って、「こわしてしまいました」と言うでしょう。でもアメリカ人はたんに “It broke.” と言う。そんなことを調べて結論した研究もあります。

野矢:

なるほど。逆に、貸したものをただ「こわれたよ」と言って返されたら、われわれはむっとしそうですね。過剰に責任をとろうとするメンタリティも、日本人にはあるということかな。 (西村・野矢2013: 125–126)

とは言え、ここからが重要なのだが、本書は言葉の違いを何でもかんでも思考の違いの現れにすることに、一定の距離を取ってもいる。日本語が「水」「湯」と区別するところを英語は “water” の1つで済ませる (鈴木1973) のだが、もしこの事実から「日本語話者の方が英語話者よりも温度を繊細に感じ取れるのだ!」と結論づけたとすれば、その考えはいかにもトンデモという感じがするだろう。ここ最近、「認知言語学」と称して日本語話者や英語話者の思考・ものの見方に関する過剰な一般化をする論考が散見されるが、本書はそれらとは一線を画している。引用2にある「(笑)」という小さなインクのしみを見逃してはならない。

以上、本書をまだ読んでいなかった頃の私と同じような、言語学に馴染みのない読者を念頭に置いて、短い紹介文を書いてみた。初めから丁寧に説明されている本——それも自分の指導教員である西村先生が執筆した本——を紹介することにはかなり苦心した(どうやら西村先生も、自分の指導教員である池上嘉彦先生の本の解題を書くことに苦労した経験があるようである)。この紹介文をきっかけに、多くの方が本書を手に取ってくれれば幸いである。

最後に個人的な話を一つ。私は西村先生と時々 (というより、しょっちゅう?) 食事をともにする。ある日、西村先生と私、それからトルコ語が専門の林徹先生の三人で、私の博士論文の審査の後に、東京大学近くの焼き鳥屋さんで食事をした。そのときに、どういう文脈かは忘れたが、林先生が西村先生に「西村さんは分析をするときに七転八倒しているのがいい」とおっしゃったのである。本書の紹介を依頼されて、再度ページをめくっていたときに、私はふとこの言葉を思い出した。本書では言葉の不思議に対して、著者の2人があーでもないこーでもないと言いながら考え、答えを出し、さらにその答えを批判的に検討して修正し……を繰り返す。このライブ感のある「七転八倒」も本書の大きな魅力の1つになっていると私は思う。

参考文献

• Chomsky, Noam (1991) Linguistics and cognitive science: Problems and mysteries. In Asa Kasher (ed.), The Chomskyan turn, 26–53.

• Langacker, Ronald W. (2000) A dynamic usage-based model. In Michael Barlow & Suzanne Kemmer (eds.), Usage-based models of language, 1–63. [坪井栄治郎 (訳)「動的使用依拠モデル」坂原茂 (編) (2000)『認知言語学の発展』61–143.]

• Taylor, John R. (2012) The mental corpus: How language is represented in the mind. Oxford University Press. [西村義樹ほか (編) (2017)『メンタル・コーパス:母語話者の頭の中には何があるのか』くろしお出版.]

• 池上嘉彦 (1978)『意味の世界:現代言語学から視る』日本放送出版協会.

• 鈴木孝夫 (1973)『ことばと文化』岩波書店.

• 鈴木孝夫 (1990)『日本語と外国語』岩波書店.

• 西村義樹・野矢茂樹 (2013)『言語学の教室:哲学者と学ぶ認知言語学』中央公論新社.

• 福井直樹・辻子美保子 (2023)「ノーム・チョムスキーの思想について」ノーム・チョムスキー (2023)『我々はどのような生き物なのか:言語と政治をめぐる二講演』203–223.

-

- 2024年12月03日 『林真衣(東京大学大学院人文社会系研究科博士課程)『言語学者のニューカレドニア: メラネシア先住民と暮らして』(大角翠/著)』

-

「autumn 秋の書評祭り」第7回を担当する林真衣 (はやし・まい) です。私は東京大学大学院に所属しており、フィリピンで話されているタガログ語とイロカノ語を研究しています。研究するにあたっては、日本在住の話者の方にご協力いただいて調査することもあれば、フィリピンに滞在して調査をすることもあります。

今回紹介する本は、2018年に出版された『言語学者のニューカレドニア: メラネシア先住民と暮らして』です。著者はニューカレドニアの少数言語を中心に研究されている大角翠 (おおすみ・みどり) 先生です。本書は大角先生がニューカレドニアで行った言語調査の日々を綴ったエッセイです。舞台となるニューカレドニアは、太平洋のメラネシアという地域にあります。合計すると日本の四国ほどの面積になるニューカレドニアの島々では、28もの先住民の言語が話されています (p.12)。

私がこの本を手に取ったのは、大角先生が研究されているニューカレドニアの言語と私が研究しているフィリピンの言語に共通点があり興味を惹かれたからです。ニューカレドニアもフィリピンも島々で多くの言語が話されており、それらの言語の多くは世界最大級の言語群と言われるオーストロネシア語族に属しています。実際に読んでみても、フィリピンの情景を思い浮かべながら太平洋に位置する島国での調査に思いを馳せることができる点は、私にとってお気に入りポイントの1つです。

本書で主に取り上げられている言語は、ニューカレドニアの先住民の言語のうち2つ、ティンリン語とネク語です。話者数はそれぞれティンリン語が260人、ネク語が200人ほどだそうです。ティンリン語とネク語は近くで話されている言語ですが、相互に理解することはできません。日本語のようないわゆる大言語に囲まれて生きていると、話者数百人の言語が点在する環境は想像がつきづらいかもしれません。

ですが、世界を見渡すと話者の少ない言語は決して珍しくありません。世界的な少数言語の研究団体 SIL が公開している Lewis et al. (2015: 8) によると、フィリピンには182の言語があり、そのうち10.4%にあたる19の言語は第一言語として用いる話者が1,000人よりも少ないと報告されています (182言語にはオーストロネシア語族以外の言語が含まれており、19言語にはすでに話者が0人であるなどの理由で話者数の統計をとっていない言語が含まれています)。

現在世界では6,000から7,000の言語が話されていると言われています。その中には、話者が少なく消滅の危機に瀕している言語が数多くあります。驚くべきことに、世界の50%もの言語が今世紀中に消滅するとの予測もあります (Crystal 2000)。このような消滅の危機に瀕している言語は「危機言語」と呼ばれています。本書で取り上げられるティンリン語とネク語はまさしく危機言語と言えます。

言語が消滅するということは何を意味するのでしょうか? 本書に登場するティンリン語の調査に協力した話者は、自分たちの言語が使われなくなってきていることと同時に伝統的な習慣が守られなくなっていることに危機感を感じていていたそうです。言語が消滅するということは、単に言語が消えることではなく「その言語にだけ存在していた稀有な世界観や認知体系、叡智と繊細な感情のひだが永遠に失われるということ」(p.278) を意味しています。

では、多くの言語が消滅の危機に瀕している現代社会で言語学者は何ができるのでしょうか?言語学者にできること、それは「言語に凝縮された独特な世界観、認知・意味体系、音や文法、他の言語にはない不思議な言語現象について調査し、書き残すこと」(p.275) と言えます。このことは、言語の消滅危機という差し迫った課題に対して大変意義のあることです。

本書では、大角先生が言語学者としての役割を実践されている姿を垣間見ることができます。「私は同じものを食べ、働き、できる限り考え方、感じ方でも彼らに近づきたいと思っていた。そうでなければ彼らの言語を理解することは無理だろうと。」(p.110) このような強い信念のもと、知らない世界に一人で飛びこみ、大角先生は生きている言語を、世界観を書き留めていくのです。

ここからは本書の構成を紹介したいと思います。全体は調査準備編、ティンリン語調査編、ネク語調査編に大きく分けられます。第1章と第2章が調査準備編です。オーストラリアの大学院で学んでいた大角先生は、教授たちの助言を受けてニューカレドニア行きを決断します。ニューカレドニアに着いて「天国にいちばん近い島」を訪れたり、ゆったりしすぎた時間感覚に振り回されたりしながら、なんとかティンリン語の調査地にたどりつきます。

第3章から第9章までがティンリン語調査編です。ティンリン語を教えてくれるおじいさんヌーヌーと出会い、調査を開始します。時には朝から晩までヌーヌーと生活を共にし、調査地から遠く離れたティンリン語話者に会いにいく旅にもヌーヌーと一緒に出かけます。ここでは大角先生とヌーヌーの関係性にも注目して読んでいただきたいです。

本書では言語が持つ特徴も分かりやすく説明されています。例えば、ティンリン語の所有構造は複雑です。身体部位のように所有物と所有者を切り離すことのできない所有のことを、専門的には「分離不可能所有」と呼びます。分離不可能所有の場合、必ず所有者を付けて所有物を言う必要があります (単に「頭」とは言えず常に「私の頭」「彼の頭」と言う)。一方、分離可能所有もあり所有している目的によって (同じココナッツでも食べる?飲む?植える?) 所有物の言い方が異なります。本書はこのような言語現象に着目して読んでも楽しむことができます。

第10章から第12章までがネク語調査編です。時にはいも虫のごちそうをいただきながら、ネク語の調査を進めていきます。興味深いことに、ネク語の基礎的な単語や使う音の体系は隣のティンリン語と大きく異なることが明らかになります。最後にティンリン語やネク語をはじめとするニューカレドニアの先住民の言語の将来を見据え、本文を結んでいます。

私がこの本をおすすめする大きな理由は、大角先生がニューカレドニアと関わった30年もの歳月が1冊に凝縮されていて読み物として大変面白いからです。大角先生が経験された出来事一つ一つに驚いたり、出来事に添えられた大角先生の正直な心の声にくすっと笑ったりしながら読み進めることができます。慣れない土地で話者数百人の言語をいかに一から調査していくか、想像が掻きたてられます。言語学に携わる方にはもちろんのこと、この書評を読んでなんとなく興味を持たれた方にも、ぜひ読んでいただきたい1冊です。

最後に、書評らしくこの本唯一の注意点を述べておきます。大角先生を取り巻くニューカレドニアの人々を丁寧に描いているからこそ、本文中にはかなり多くの人物が登場します。そのため、のんびり読んでいると「○○って誰だったっけ?」となりがちです。これから読まれる方は家族構成への意識を高めながら、可能であれば家系図をメモしながら、ニューカレドニアの少数言語の世界に入りこんでみてください。

最終回となる次回12月17日は、松田俊介氏が『言語学の教室: 哲学者と学ぶ認知言語学』を紹介します。どうぞご期待ください。

書誌情報

大角翠 (2018) 『言語学者のニューカレドニア: メラネシア先住民と暮らして』 東京: 大修館書店. https://www.taishukan.co.jp/book/b375332.html

Crystal, David. 2000. Language Death. Cambridge; New York: Cambridge University Press.

Lewis, M Paul, Gary F. Simons, & Charles D. Fennig. 2015. Ethnologue: Languages of Philippines. 18th edn. Dallas: SIL International.

-

- 2024年11月19日 『周杜海(東京大学大学院人文社会系研究科修士課程)『相席で黙っていられるか: 日中言語行動比較論』(井上優/著)』

-

「autumn秋の書評祭り」第6回を担当する周杜海です。私は中国出身で、2018年の春に来日しました。今思えば、私が日本に来てからもうすぐ7年になります。つまり、人生の約3分の1は東京で過ごしています。自分でもびっくりするほど長く日本にいますね。

今回は『相席で黙っていられるか: 日中言語行動比較論』を紹介します。中国語と日本語両方の言語習慣が染み付いた私は、この本に感銘を受けました。本の内容を詳しく紹介する前に、私がどのように中国語と日本語の言語習慣の間で生きてきたかをお話ししたいと思います。

日本語に触れたきっかけ

日本で長く暮らしている私ですが、日本で最もよく聞かれる質問は「どうして日本に来たの?なんで日本語を勉強し始めたの?」などくらいです。人生の大事な選択にあたっての理由は一言では済みませんが、私が日本語の勉強をし始めたきっかけは意外と単純です。

私が子供の頃に勉強していた英語の教科書に世界各国の言語を紹介するコーナーがありました。そこにドイツ語・フランス語・ロシア語、そして日本語などさまざまな言語が書かれていましたが、日本語のテキストに「一目惚れ」したことを今でも鮮明に覚えています。理由は割と単純で、他の言語はアルファベットを使っているのに、日本語だけが漢字を使っていて面白そう!と思っただけでした。

思い立ったらすぐに行動する私は、すぐに日本語の勉強をしたいと言い出したところ、なぜか家族に猛反対されました。「日本人は邪悪な人たちだ。彼らの言語を学んではいけない」と言われ、日本語のレッスンを受けさせてもらえませんでした。おそらく、中国で大人気の日中戦争を題材としたドラマの影響だったのでしょう。

私は諦めませんでした。ネットで日本語の五十音を見つけ出し、とにかく発音だけたくさん真似をして、ひらがなとカタカナを覚えました。これで少しでも日本語の習得に近づける気がしました。しかし、当時8歳の私にはできることが少なく、これ以上の学習の進め方がわかりませんでした。

私の本格的な日本語の勉強は高校からでした。その時はなんとか母親を説得して、日本語のレッスンに通わせてもらうことができました。毎週土曜日、私は成都(中国四川省)の最も繁栄している商店街にある日本語学校に行き、1時間千円ぐらいの日本語の授業を受けました。そこから、私の日本語学習の長い旅が始まりました。

日本語学習者としての困惑

日本語の学習の道は険しいものです。それは語順の違い(日本語は基本的に動詞が文の最後に来ますが、中国語は英語と同じく動詞は主語のすぐ後ろにある場合が多い)やら、動詞の活用(日本語に動詞はさまざまな活用がありますが、中国語は動詞が活用しない)やらの話だけではありません。その道なりに実はトラップがいっぱいあります。

例えば、私は日本語学校でこんな発言をしたことがあります。

(1) 先生はもう来週日本にいきましたか?

日本人の方であれば、すぐに違和感を感じるでしょう。「来週」の話なのに、私は「行きました」を使っています。実は、当時の私から見ればこれはなんの不思議でもありません。なぜなら、私が言いたかったことを中国語で言えば「下周/老师/就/去/日本/了/吗?(来週/先生は/もう/行く/日本/了/か)」です。括弧の注釈にもあるように、問題はこの「了」です。

中国語の「了」は日本語の「タ」のように過去を表しているのではなく、<動作の完了>や<もうすぐの変化>を意味すると言われています。中国語で過去の事態を表すのにはこの「了」も使うため、私はまず日本語の「タ」と中国語の「了」は同義で、置き換えられるものだと勘違いしていました。さらに、(1) の文が対応する中国語にはもうすぐ変化が起きることを表す「了」が使われているため、私はそれをそのまま日本語の「タ」に翻訳しました。その結果、このような意味不明な文を作り出したのです。

このようなトラップは文法だけに限りません。言語行動全般にも及びます。こういったことは日本にいるときにはなかなか気づきませんが、いったん中国に戻ると、「逆カルチャーショック」が波のように私に押し寄せてきます。

2022年の旧正月、私は2年ぶりに地元に戻りました。中国の免許はまだ持っていなかったので、私は叔父に家まで車で送ってもらいました。車から降りた時、私は思わず「谢谢(ありがとうございます)」と言いました。そしたら、叔父は「谢什么谢!(何をありがとうなんて言ってるんだよ!)」と半分ブチギレていました。私はその場でどう答えたらいいかわかりませんでした。

実は、後から考えてようやく事態を理解しました。まず、中国で多くの人にとって、感謝の言葉はよそものにしか言わない言葉です。しかし、叔父にとって私たちは関係の近い家族ですから、お礼を言うことは逆に互いの関係を遠ざける行為に相当します。一方、日本では例え子供と両親の間でも、ちゃんと「ありがとう」と互いに言っており、別に疎遠を意味するわけではありません。このように、中国語と日本語の違いは文法や語彙だけではなく、言葉を場面に応じてどう使うかにおいても反映されます。

日本に来て7年間、私には日本語の言語習慣が染み付いてきて、ときどき自分は何者かもわからない時も多々ありました。特にこのようなカルチャーショック・逆カルチャーショックを受けた時に、それは何に起因するか、どう理解すべきかがわからず、迷っていました。

そんなとき、私は井上優先生の著作『相席で黙っていられるか: 日中言語行動比較論』に出会いました。大学3年生のころ、言語学になんとなく興味を持っていた私が、長屋先生のブックガイド (https://note.com/norinagaya/n/ne7a082c18e0d) を見て最初に手に取ったのがこの本でした。この本を家で読んでいた時、「そうか、あの時の経験はこういうことだったのか」と何回も感動しました。今日はこの1冊を皆さんに紹介しようと思います。

本の内容

この本は日本語と中国語を主に文法と言語行動の2つの側面から比較し、日本語と中国語は一体どんな言語か、どういった相違点と共通点があるかを、導入・方法・結論の流れでわかりやすく解説しています。

導入の第1章では数々の日本人と中国人が行う異なる言語行動の事例が取り上げられています。それらの事例は著者自身が中国人である奥様との日常生活でのやり取りを通して発見したものです。そして、著者はこのような事例を使って、中国人が話す動機を探ろうとします。数多くの事例がこの章でつぎつぎと取り上げられ、読者の心を常に惹きつけます。

例えば、奥様はときに難問を与えます。「娘と息子、どっちがかわいい?」著者は父親の立場もあり、「どっちもかわいい」と答えざるをえませんでした。しかし、今度は「どっちがよりかわいい?」と聞いてきます。日本人である著者にとって大変困ったこの場面は、実は中国人にとってとても馴染みがあります。それは、中国人が他人を問い詰めるのが好きというわけではなく、それより深い理由があるからです。

第2章と第3章では言語行動比較論の方法が紹介されます。1つは「比べて考える」、もう1つは「視野を広げて考える」です。第4章から実際に日本語と中国語を比較していきます。皆さんは外国語を学ぶ際に、ネイティブの説明を聞くだけではピンとこない、納得できないこともあるでしょう。著者が中国語を勉強している中で不思議に感じる文法現象も少なくなかったらしく、この章ではそういった事例を取り上げられます。

例えば、固くて開けづらいジャムの瓶を開けようとして、開いた瞬間に、日本語の話者は「開いた!」というでしょうが、中国語の話者は「打开了!(開けて開いた)」と言います。なぜわざと「開けて(開いた)」と言わないといけないのかに対して、著者の奥様は「だって開けたんでしょ」と言ったそうです。私の感覚においても「开了!」と言えなくもないですが、なんだか不自然に感じますね。しかし、この「开了!」に対する違和感はどうにも言葉にできません。このような微妙な言語の違いに対しても、井上先生が注意深い観察を通して、解説をしていきます。

著者は文法だけではなく、中国語のコミュニケーション様式も不思議に思っていました。第5章では、このような事例が挙げられました。話題はお土産ですが、日本人はお土産やプレゼントを渡す際に、「荷物になるけど」と言いながら小さめのものを渡します。それに対して、中国人は豪華・高価なものを渡しながら「ほんの気持ちですが」と言います。この対比は一見極端に見えるが、実は同じ動機に基づいていると第5章で解説されます。

第6章は日本語と中国語の比較から振り返り、日本語はどんな言語かをもう一度考えてみます。私が日本語を学び始めた際によく「日本語は曖昧な言語だ」「日本人は集団主義だ」と聞かされました。しかし、実際に日本語を他の言語と比べて初めて、これらの命題の真偽が見えてきます。

私がこの本をお勧めする理由は主に3つあります。第1に、本書は200ページ未満で、それほど長くありませんが、日中言語行動比較論の導入・方法・結論が全般的にかつわかりやすく解説されています。専門用語は程よく使用されており、言語学を専攻としない方にも理解しやすいです。

第2に、本書の書き方は面白く、中国語がよくわからない人にとっても楽しめます。例えば、第1章にこういう1文がありました。「中国人の会話は、将棋やキャッチボールと同じく、言葉の往復運動である」と。私はこの文を読んだ時は思わず吹き出しましたが、言っていることはかなり正確だと思います。このような絶妙な比喩を多用する本書は、たとえ中国語が全くわからない読者でも、著者の伝えたいことをなんとなく理解できると思います。

第3に、この本は井上先生独特な視点から、日本語と中国語の比較が行われています。井上先生はご自身と奥様との日常生活のやり取りの中で積み重ねた経験と、それを絶えず考え抜いたことを本書にまとめました。私は中国語母語話者としても、自分でさえ気づいていなかった中国語の不思議に気づかされ、さらにその解釈に「確かに」と思わず感嘆することが何回もありました。自分の母語に対して、そして自分が勉強し続けている日本語に対しての理解が深まり、とても勉強になったと感じています。

結びに

最後に、実は私がこの本を薦めたいと思ったのは、1つの願いがあったからです。

冒頭でも言ったように、私の家族は日本人が皆 “凶暴” な人種だと思い込んでいました。しかし、(私が留学する前の話ですが)兄は2015年に日本に旅行してみて、日本人に対しての考えが変わったそうです。日本人が作っているものはやはり素晴らしいから、見に行ってこいと逆に私に旅行を薦めました。また、2017年に私は両親や叔父さんなどの家族を連れて一緒に日本を観光しました。そしたら、彼らの態度も一変し、「日本人は本当に礼儀正しいね」「デパートの人、本当に親切だったね」と感心していました。その後、私の留学を彼らが全力で応援してくれたからこそ、今の私がいます。

私の家族のように日本人に対する誤解が解けた人もいれば、その一方日本人に対する恨みがますます深まる今の中国社会の現状もあります。最近のニュースを見れば、人を不安に思わせるようなことばかりが流れていて、私は在日中国人として心が常に痛みます。

中国人と日本人の考え方の差異を私は痛いほど感じています。このような差異は特に言葉や言語行動から見られます。しかし、中国人と日本人の言語行動を比較して考えれば、私たちは異なる点のみならず、その異なる言語行動から私たちはいかに同じ人間であるかもわかってきます。そうして互いの相違点を認め合い、互いの共通性を見出すことこそ、今の社会にとって1番大切なことではないでしょうか。

井上先生の著作は日中言語行動比較論というタイトルではありますが、私から見れば、このように日本人と中国人を繋げて、友好な関係に導く、そういう力を持っているのではないかと感じます。そして、いずれ両国に相互理解が達成される日が来ると思います。

次回は12月3日、林真衣さんによる『言語学者のニューカレドニア: メラネシア先住民と暮らして』の書評です。お楽しみに。

-

- 2024年11月05日 『野口大斗(東京科学大学ほか非常勤講師)『大規模言語モデル入門』(山田育矢/監修, 鈴木正敏, 山田康輔, 李凌寒/著)』

-

第5回の書評を担当する野口大斗です。普段はいわゆる中の人として、編集に携わっています。また、2023年には連載を担当し、教養検定会議から単著として出版しました。また、オンラインでの音声実験に関しての共著も発売中です。さて、自己紹介と宣伝はこのあたりにして、本題に移ります。

今日はこれまでの書評とすこし毛色が変わりますが、言語モデルについての解説書を紹介します。言語モデルとは何だと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、世間でAIと呼ばれているものです。もうすこし正確に言うなら、ことばのAIでしょうか。ChatGPTなどがその代表例です。前述の連載を担当する直前にはOpenAIがChatGPTを発表し、世間を言語モデルがにぎわせていました。今回書評を担当することになりましたが、おりしも前月にOpenAIのRealtime API(https://openai.com/index/introducing-the-realtime-api/)が発表されました。言語モデルと直接音声でやり取りができるようになったのです。

今回紹介する本は、『大規模言語モデル入門』(山田育矢/監修, 鈴木正敏, 山田康輔, 李凌寒/著, 技術評論社, 2023)です。なぜこの本を選んだのかについては、10年前の2014年にさかのぼります。私自身はもともと言語学畑出身なのですが、大学2年生になり言語学のどの分野に進もうかと考えたとき、音韻論(アクセントやイントネーションなどの音についての分野)か統語論(いわゆる文法を研究する分野)だろうと思っていました。コンピュータで探索的に研究を進めるときに文字列として符号化でき、比較的扱いやすいだろうと考えたからです。最終的には音韻論を選んだのですが、統語で樹形図のような構造を扱うのはどうしてよいのか想像がつかなかったのが理由です。のちに大学院に進んで、自然言語処理という分野があり、統語解析などもコンピュータでできると知ったのですが…

当時はWord2Vecなどの分散表現で何とか意味も扱えるということが研究レベルでわかりつつある段階で、言語のモデル化にはやはり人間がルールを手続き的に書かないといけないのだろうと考えていました。ところが、Googleがニューラルネットワークを機械翻訳システム(Google翻訳)に導入してから、見える景色は一変しました。多数派の外国語学習者よりうまく計算機で言語が扱えることには、驚きを隠せませんでした。しかし、それでもなお、コンピュータとのやり取りは人工言語(プログラミング言語)を介する必要がありました。ところがもはやコンピュータにわれわれのことばで(自然言語)でやり取りをすることが(今では話しかけることまでもが!)できるようになりました。ファイルなども取り扱えるようになり、マルチモーダル化まで進んでいます。英語だけでなく日本語にも対応しています。

この本の影響で言語学を志した思い出の本というわけではなく、2023年に出版されたばかりの本ですが、関心のあった言語のモデル化を機械学習という手段でなしとげた言語モデルについて日本語で初めて詳細に解説した本ということで、この本を紹介することにしました。読み物ではなく技術解説書ですが、言語モデルを使いこなすうえでも知っておいたほうがよい情報も含まれているので紹介することにしました。読み物としては、『大規模言語モデルは新たな知能か』(岡野原大輔/著)もおすすめです。

今回の本は9章に分かれています。第1章では、オープンソースのライブラリーを使用して実際に言語モデルが一般的になる以前の言語処理について説明されています。アカウントの作成なども不要なので、普段からPythonを使う方には便利です。第2章は言語モデルの構造についてです。ここはかなり難解で実のところ、まだ内容を追い切れていません。第3章では、日本語の取り扱いを含めた多言語化についても触れられています。第4章は大規模言語モデルがどれだけ大規模なのかや、プロンプトを書くうえで知っておいたほうがよさそうなことを取り上げています。言語モデルは何が苦手なのかや、忘れられがちな人間が書いたテキストを学習しているという事実を突きつけられます。第5章は個別タスクへのファインチューニング、第6章は固有名詞の抽出についてです。第7章では、要約生成が扱われています。個人的には要約が言語モデルの大きな意義のうちの1つだと感じています。世の中に蓄積され続けるテキストを人間が読み続けるのは不可能だからです。第8章は文の意味の取り扱いについて紹介されます。キーワードがわからなくても検索できるというのは非常にありがたいことです。第9章では、質問応答技術について解説されています。言うまでもなく、コンピューターとchatできるのは言語モデル最大の魅力でしょう。

いくら秋の夜が長いからと言っても読み切れるような本ではないですが、言語モデルの読み物は読んでみたけれど、興味のあるところは実際にコードも動かしながらどんな仕組みになっているのかのぞいてみたいという方にはおすすめです。タイムリーなことに、性能の評価に焦点を当てた続編『大規模言語モデル入門Ⅱ』(山田育矢/監修・著, 鈴木正敏, 西川荘介, 藤井一喜, 山田康輔, 李凌寒/著)も、2024年9月に出版されました。音声の生成に興味があれば、似たようなタイプの本として『Pythonで学ぶ音声合成』(山本龍一, 高道慎之介/著)もあります。イレギュラーな本の紹介となりましたが、言語学とは違う角度から言語を見てみるきっかけになれば幸いです。

次回は11月19日、周杜海さんによる『相席で黙っていられるか:日中言語行動比較論』(井上優/著)の書評です。お楽しみに。

-

- 2024年10月22日 『鈴木唯(東京外国語大学日本学術振興会特別研究員PD)『言語が違えば、世界も違って見えるわけ』(ガイ・ドイッチャー著)』

-

「autumn秋の書評祭り」第4回を担当する鈴木唯です。私は昔から言語が好きで、高校生くらいの頃から様々な外国語を勉強していました。大学では言語学を専攻していましたが、当時、周りで言語学を専攻しているのは私だけでした。周りの子は「言語学って堅苦しそう。」「初級の授業をちょっと受けたことがあるけれど、何も面白くなかった。」と口をそろえて言っていました。確かに大半の人にとって、音素、接辞、時制、モダリティー、wh移動なんて話はおもしろくないかもしれません。また、立食パーティーで動詞と名詞どちらが好きかという話で盛り上がるのは、私たち言語学徒だけでしょう (これは実話です。私は「動詞」と答えました)。しかし、私は周りの友達に言語学の面白さを少しでも伝えたいと思っていました。

ある日、私は言語学の授業で、誰にでも興味が湧くような、文法だとか規則だとかの堅苦しさのない、非常に面白い話に出会いました。それは言語が世界の知覚の仕方に影響するのではないかという話で、その時は空間表現の話が例に出ていました。物体の空間における位置を表すには、①「東西南北」などの話者の向きに依存しない表現 (絶対的参照枠) と②「左右前後」などの話者の向きを基準にした表現 (相対的参照枠) があります。日本語には、相対的参照枠の表現と絶対的参照枠の表現の両方が存在しますが、日本語話者は基本的に相対的参照枠の表現を使って位置を指示することが多いです。「ねえねえ、あんたの『右後ろ』にいる人めっちゃイケメンなんだけど!」ということはあっても「ねえねえ、あんたの『南東』にいる人めっちゃイケメンなんだけど!」とはあまり言わないと思います。

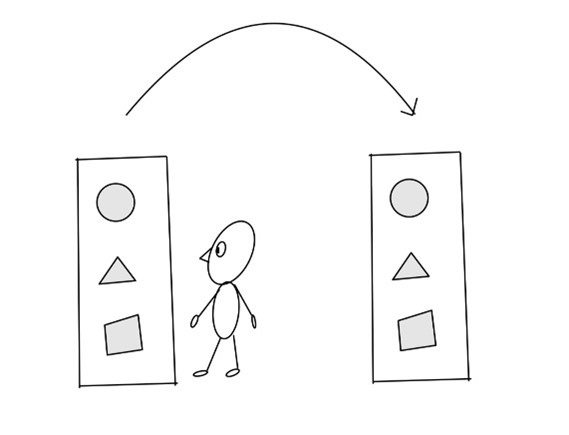

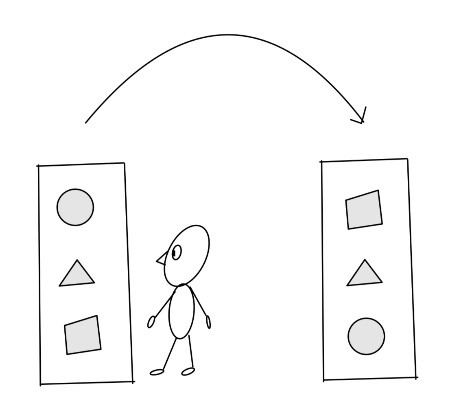

このような空間表現は思考や記憶の仕方に影響があるそうです。絶対的参照枠をよく使う言語の話者は、物体の位置を記憶する際も絶対的参照枠を利用する傾向があるそうです。一方で、日本語のように相対的参照枠をよく使う言語の話者は、物体の位置を記憶する際も相対的参照枠を利用する傾向があるそうです。これを確かめる実験があります。話者に机の上の複数の物体を見せ、並べてある順序を記憶させます。その後、話者の後ろにある机に同じ順序で物体を並べてもらいます。絶対的参照枠をよく使う言語の話者は図1のように物体の順序の向きが変わらないように並べる傾向があります。物体の位置を東西南北のような絶対的参照枠で記憶しているからです。一方で相対的参照枠をよく使う言語の話者は図2のように物体の順序の向きを逆にして並べる傾向があります。物体の位置を左右のような相対参照枠で記憶しているからです。

私はこの話を聞いたときに、世界の言語の多様性、そして言語と思考の関係の面白さに感動しました。私の周りの言語学に興味がない人たちでもこの話はきっと心に響くはずだと思いました。しかも、この話はただ面白いだけでなく、その人たちにも多少関係のある話でした。というのも、日本でも絶対的参照枠の表現を使う傾向がある地域があるそうです。その一例が神戸市です。私の周りにも神戸出身の人がいました。私は、大学の食堂でみんなで昼ご飯を食べているときに神戸出身の人と東京出身の人に対して、食器を使って先ほど紹介した物体を並べる実験をしました。するとなんと、神戸出身の人は図1のように食器を配置し、東京出身の人は図2のように食器を配置したのです。言語学に興味がないはずのみんなもこの言語が思考・記憶パターンに影響している様子を目の当たりにし、大盛り上がりでした。

このような出来事があり、私は言語学の面白さを伝えるため、言語と思考・文化などの関係についてさらに学びたいと思いました。そこで当時手に取った本が『言語が違えば、世界も違って見えるわけ』です。私が大学の食堂でトークテーマにしたように、この本のプロローグでも、言語学を知らない人たちのディナー中のトークテーマとして言語と思考・文化の関係は餌食にされることがよくあると書かれています。例えば、「ドイツ語は言語として極めて秩序正しく、深遠かつ精密な哲学思想を形成するのに最適だ (p15)。」なんてことがディナーで話されているかもしれません。しかし、著者もいうように、少し言語学をかじった人ならこのドイツ語の例がいかに偏見にまみれた珍説であることがわかるでしょう。本書はこのような珍説を否定し、きちんとした科学的研究に基づき、言語と思考・文化の関係性を明らかにすることを目的としています。

本書は2部構成になっています。まず、第I部では、言語は文化による構造物なのだろうかという問題を扱っています。主に色彩表現に注目しながらこの問題に迫ります。第1章では、ホメロスの叙事詩『イリアス』や『オデュッセイア』での色彩表現に注目します。これらの叙事詩では海と牛がともに「葡萄酒色」と表現されていることから、ホメロスの研究者であるグラッドストンは古代ギリシャ人には現代人がもつ色彩感覚が欠けていたのではないかという説を立てています。このことについて、第2章では、古代の人が色を識別する能力がなく、色彩感覚が進化していったのか、はたまた、区別はできているものの、ことばで区別していないだけなのかという論争について論じています。この論争を解決すべく、第3章では、未開の地域の先住民の色彩感覚に焦点を当てます。人類学者のリヴァースが彼らに実験を行ったところ、ことばでは色を区別していないものの、視覚では色を識別できていることがわかりました。さらに、第4章ではどの言語でも色名が同じ順序で獲得されるのはなぜかという問題に迫ります。色の概念が文化によって決定されるのか、はたまた自然によって決定されるのかを論じています。最後に、第5章では色彩表現の話から離れてより大きな話、文法の話に移ります。社会や文化の複雑さが文法の複雑さに反映されるのかを検討しています。検討の結果どのような答えに至るのかはぜひ本書を読んでみてください。

第II部では言語は思考に影響を及ぼすのかという問題を議論します。まず、第6章では言語の思考への影響に関する仮説を紹介しています。私たちの母語は私たちが世界を知覚し、世界について考えるやり方を決定すると主張するサピア=ウォーフの仮説があります。言語が世界について知覚する際のレンズになりうるものの、この仮説は「言い過ぎ」であることを論じています。そこで、本書はボアズ=ヤコブソンの原理に注目します。この原理は、言語によって義務的に表現しなければいけない範疇が異なるということです。話者は義務的に表現しなければいけない範疇に注目する必要があるとしたら、その発話の習慣は心の習慣となり、世界の知覚の仕方に影響するのではないかと著者は論じています。第7章では空間表現の思考への影響を例に挙げています。私たちに馴染みのある日本語や英語では空間における位置を表すのに「左」「右」「前」「後」などのことばを使い、自分を参照点として位置関係が表されます。一方で、オーストラリアの先住民の言語であるグーグ・イミディル語では、「東」「西」「南」「北」などの地理的情報を参照点としたことばが使われます。このような空間表現が話者の位置確認能力や空間位置の記憶の仕方に影響があることを示しています。私が冒頭で話した実験もこの章で触れられています。第8章では言語のジェンダーに注目します。様々な実験によって、男性/女性などのジェンダーの区別が対象物に連想されていることが示されています。最後に、第9章では、色彩表現に立ち返ります。第I部では色彩感覚が色彩表現に影響しているのかという、グラッドストンたちの説について論じていましたが、第9章では、色彩表現が色彩感覚に影響していることも考えられると述べています。つまり、色彩語彙が豊富であることで、ある種の色の区別に敏感になっているのではないかと論じています。

このように『言語が違えば、世界も違って見えるわけ』は、様々な仮説や実験の結果を示しつつ、言語と文化・思考の関係に迫ります。本書の話は、言語学を知らない人でも楽しめる内容だと思っています。ですので、私は大学の食堂にとどまらず、飲み会でも「言語学って例えば何をするの?」と聞かれたら、この本で知った話をしています。この本をしっかり読んでいるので「ドイツ語は言語として極めて秩序正しく、深遠かつ精密な哲学思想を形成するのに最適だ (p15)。」なんて珍説は言いません。

本書は言語と文化・思考の関係について興味がある人にとって大変おすすめの1冊となっています。本書は堅苦しい話もないため、言語学を習いたての人でもわかりやすいものとなっています。みなさんもぜひ読んでみてください。

次回は11月5日、野口大斗さんによる『大規模言語モデル入門』(山田育矢/監修, 鈴木正敏, 山田康輔, 李凌寒/著) の書評です。お楽しみに。

-

- 2024年10月08日 『吉田樹生(東京大学大学院人文社会系研究科博士課程) 『複数の日本語: 方言からはじめる言語学』 (工藤真由美・八亀裕美著)』

-

「autumn 秋の書評祭り」第3回を担当する吉田 樹生です。現在は東京大学大学院人文社会系研究科の博士課程で言語学の研究をしています。特に南アジアで話される言語を専門としており、言語類型論の視点を取り入れながら、スリランカの公用語であるシンハラ語やネパールの少数民族言語であるガレ語を研究しています。言語類型論は、世界各地の多様な言語に見られる言語的特徴の相違点や共通点を明らかにし、それらの特徴の分布を説明することを目的とする学問分野です。私は言語類型論研究から着想を得たり、反対に個別言語の研究を通して言語類型論に貢献したりすることを目指しています。

今でこそ大学院で言語学を研究していますが、大学に入学した当初は経済学を学ぶつもりで、言語学を専攻することなど全く考えていませんでした。言語学を始めたきっかけはいくつかありますが、その1つは、大学進学を機に上京し、日本語の方言を意識する機会が増えたことでした。私は北海道の出身で、自分の話す言葉が標準語だと思い込んでいました。しかし、大学で首都圏出身の学生と話してみると、自分の話し方とは少し異なり、違和感を覚えました。また、九州など全国各地からの学生に出会い、日本語が実に多様であることを知りました。さらに、私は大学で山岳部に所属していたため、登山の際に山梨県の奈良田地区や静岡県の井川地区など、周辺地域とは異なる特徴を持つ方言が分布する「言語島」を訪れる機会がしばしばありました。こうした方言に触れる経験が、言語への興味を持つきっかけの1つとなり、やがて言語学の道を志すようになりました。

言語学に興味を持った初期に読んだ本の1つに、工藤真由美・八亀裕美 (著)『複数の日本語: 方言からはじめる言語学』があります。どのようにして本書を知ったのかは思い出せませんが、はじめて読んだときには日本語の方言の文法の多様性に驚いたことを記憶しています。日常生活では方言間の語彙の違いやアクセントの違いに目がいくことが多いですが、本書では過去形や進行形などの方言の文法的な特徴が主に扱われています。語彙やアクセントだけでなく、日本語の方言は文法のレベルにおいても多様であることが示されています。当時の私は、方言の文法には標準語とは異なる法則性があることに興味を持ったものでした。

今回この記事を書くにあたり改めて本書を読んでみると、本書は実は、日本語の方言を例にした言語類型論についての本であると感じました。言語類型論では、テンスやアスペクト、はたまた一般には馴染みないであろうエヴィデンシャリティー(証拠性)など、様々な文法カテゴリーについて、それが世界の言語においてどのような手段によって表されるのか?どのような意味の区別がなされるのか?ということが議論されます。『複数の日本語』では、日本語の方言のデータを通してこの言語類型論の概要を知ることができます。本書では、各方言においてある文法カテゴリーをどのような形式で表すのかということや、方言において文法カテゴリーの意味の区別が標準語とは異なっていたり、より細かかったりするということが示されます。これはまさしく言語類型論の手続きです。本書の特徴は、標準語の視点から方言を見ているのではなく、世界の言語を視野に入れた「グローバルな視点」から方言の文法を見ていることです。このことによって、方言も世界の言語と同列に扱われ、言語類型論の観点から方言の文法の仕組みが説明されています。

本書では全 10 章にわたって、青森県から沖縄県、さらにはブラジル日系人社会で話される言葉を対象として、言語類型論的なテーマが紹介されています。まず第 1 章では、標準語における「いる」と「ある」という区別を出発点として、こうした存在動詞がテンスやアスペクトなどの文法的な意味を伝えるのにも使われることが導入されます。余談ですが、日本語と同じように有生性によって存在動詞の区別がある言語として、私が勉強しているシンハラ語が挙げられていて少し嬉しくなりました。ただ、このような存在動詞における有生性の区別は世界的にとても珍しいと本書の 20 ページでは書かれていましたが、私の研究するチベット・ビルマ諸語ではよくある (Chappell & Lü 2022: 33) ようですし、実際にはそれほど珍しいものではないかもしれません。

存在動詞の導入に続いて、第 2 章から第 6 章では様々な方言における存在動詞の文法的意味が紹介されます。第 2 章では、アスペクトが扱われています。標準語では「テイル」という形が「動作の進行」と「結果」という二つの意味を表します。しかし本書は、標準語のような体系は世界的に珍しく、多くの方言に見られるように「動作の進行」と「結果」に別の表現が使われるのが世界的に標準であると指摘します。このように方言のデータを見ると、標準語では1つの形式が異なる意味を表していたことに気付かされます。ちなみに、私が研究しているネパールのガレ語は、標準語と同じように「動作の進行」と「結果」を同じ形で表します。そのため、標準語の体系が世界的に珍しいものであり、「動作の進行」と「結果」を分けて表現する体系が世界標準であるという本書の指摘は、妥当ではないかもしれません。第3章では、エヴィデンシャリティー (証拠性) という文法カテゴリーが方言の例を見ながら理解することができます。エヴィデンシャリティーとは話し手が情報をどのように知ったのか (聞いて知った、見て知った、など) を表す文法カテゴリーです。あまり馴染みのない概念ですが、この章では東北方言や沖縄の方言の例文を見ながら知ることができます。第 4 章では、1つの形式がどのように複数の機能を表現するのかという問題が扱われます。具体的には、標準語や沖縄の方言のデータから過去形という形式がミラティヴィティー (意外性) という機能を表すことなどが挙げられます。こうした視点は、世界の言語においてどのような機能が共通の形式で表現されるのかを明らかにする類型論に役立つだけでなく、特定の言語において、ある形式の意味がどのように発展し、変化していくのかを解明する言語の歴史研究にも繋がります。第 5 章では、形容詞の時間的限定性が青森県の方言では表現し分けられることが述べられ、ロシア語にも同様の区別があることが指摘されます。第 6 章では、「シテアル」という表現が方言ごとに違う意味を持つことが紹介されます。

第 8 章は可能表現についてです。標準語では区別されませんが、方言によっては「実現」「実行への踏みきり」「努力の結果としての実現」など、さまざまな可能の意味が別々の表現で表されることが述べられます。第 9 章では、方言のイントネーションにまで話が及びます。言語学では、イントネーションとは文全体の発音の高低、強弱のことを指します。単語を区別する音の高低 (例えば箸と橋の違い)もよく「イントネーション」と言われますが、言語学ではこちらはアクセントと呼ばれます。標準語では何かを尋ねる時は文末が上がり調子になりますが、愛媛県宇和島方言などでは質問文で文末が下がるそうです。とても興味深い特徴です。最後に第 10 章では、ブラジル日系人社会において、異なる方言を持つ日本からの移民たちがどのような言語を使うようになったのかが紹介されます。言語接触という分野が方言のデータを用いて導入されています。

本書のように方言を言語類型論の文脈で考えてみると、例えば私の話す北海道方言と私の研究対象の1つであるシンハラ語の間にも共通点が見えてきます。北海道では「押ささる」のように「さる」という表現がよく使われます。これはテレビ番組などでもよく取り上げられ、道民のアイデンティティにもなっているような表現だと思います。よく話題に上がるのは「ボタンが押ささった」のように、意図していない行為を表す用法です。これは例えば、エレベーター内の壁に寄りかかっていたら、意図せずしてボタンを押してしまった、というような場合に使われます。しかし、「さる」が表す意味はそれだけではありません。他にも、「このペンはよく書かさる」のように可能を表すことができたり、「ホタテが焼けた」という意味で「ホタテが焼かさった」と言うように他動詞の「焼く」から自動詞的な「焼かさる」を派生すること (逆使役) ができます。実は、北海道方言の「さる」は、非意図的行為、可能、逆使役という関連しながらも異なる意味を表すことができます (Sasaki & Yamazaki 2006)。

私が勉強するシンハラ語にも「さる」とよく似た多機能性を持つ表現があります。そのシンハラ語の表現は非意図的行為を表したり、逆使役を表したりすることができます。一方で北海道方言とシンハラ語には違いもあり、シンハラ語の当該の表現は可能を表すことができません。また、非意図的行為を表す場合にも、シンハラ語は「花瓶を壊す」を非意図的にすることができますが、北海道方言では (少なくとも私は) わざとではないが花瓶を壊してしまった場合に「花瓶がこわさった」とは言えません。このように比較してみると、形式とその機能の間には一定の傾向があるものの、その関係性は必ずしも自明ではないことがわかります。なぜシンハラ語で言えることが北海道方言では言えないのか、といった疑問が湧いてきます。このように、本書を読むことで、自分の方言と自分が学んでいる外国語を比較するきっかけにもなるでしょう。

このように本書は、方言に関する興味深いデータを提示しながら、言語類型論の面白さを伝えています。もし方言の文法を標準語との対照をして考えてみると、方言は標準語と違っているということしかわからないでしょう。しかし、本書では方言も標準語も対等に扱い、世界の言語によく見られる文法カテゴリーが標準語にはみられなくても、方言には存在することがあるということを教えてくれます。本書を読むことで、方言のデータを見ながら、類型論や言語学の諸概念を知ることができます。そのため、本書は日本語の方言に興味がある読者だけでなく、言語学、特に言語類型論に興味がある人にとって大変おすすめの1冊となっています。ぜひ読んでみてください。

次回は10月22日、鈴木唯さんによる『言語が違えば、世界も違って見えるわけ』(ドイッチャー・ガイ) の書評です。お楽しみに。

参考文献

工藤真由美・八亀裕美 (2008) 『複数の日本語: 方言からはじめる言語学』講談社選書メチエ https://bookclub.kodansha.co.jp/product?item=0000195387

Chappell, Hilary & Shanshan Lü. 2022. A semantic typology of location, existence, possession and copular verbs: Areal patterns of polysemy in Mainland East and Southeast Asia. Linguistics 60(1). 1–82.

Sasaki, Kan & Akie Yamazaki. 2006. Two types of detransitive constructions in the Hokkaido dialect of Japanese. In Werner Abraham & Larisa Leisiö (eds.), Passivization and typology: Form and function, 352–372. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

-

- 2024年09月24日 『石川さくら(東京大学大学院人文社会系研究科博士課程) 『言語の本質: ことばはどう生まれ、進化したか』(今井むつみ・秋田喜美著)』

-

5月3日、ゴールデンウィークの真っ只中。私は母と地元茨城で本屋巡りをして休日を楽しんでいた。…いや、楽しもうとしていた。

次の本屋へ向かうため、車で青信号の交差点を直進していた、その時…

ドンッッッ!!!

うわっ!痛い!

何が起こったのか全然分からなかった。

ズデッと助手席から滑り落ちたような姿勢になった。シューッ、モクモクモク…、フロントガラス越しに白っぽい煙が見える。えっ、事故ったってこと? 見えてる景色がまるで映画じゃん…! いやいやいや、そんなこと考えている場合じゃない。これはまずいんじゃないか、車から出ないと…。

ガチャッ、ドアを開けて歩道に出ようとする。

ズキン!

背中に激痛が走る。動けない。

車と歩道の間でうずくまってしまった。

こうして、背骨を折って、1ヶ月の入院生活。(後から分かったことだが、対向車が周囲を確認せずに右折をし、直進する私たちに衝突するという交通事故だった。私は背骨を折ってしまったが、母は入院には至らない怪我だったのが不幸中の幸いだ。)

入院中、毎朝、医師の回診がある。

「今朝は背中がピキン、と痛みました。」

「そういう神経痛のような痛みは良くないですね。また痛んだら教えてください。」

さて、ここまででいくつのオノマトペが登場しただろう? 煙の「モクモク」や痛みの「ピキン」。見たこと、感じたことを表現するにはもってこいのことば。事故の臨場感を表し、さらには医師とのコミュニケーションを円滑にする。オノマトペは日本語を使う上で欠かせない。

今回紹介する『言語の本質: ことばはどう生まれ、進化したか』で筆者の認知科学者・今井むつみ氏と言語学者・秋田喜美氏はオノマトペを出発点に言語と人間について考えていく。私の入院生活のお供となったのがこの本だった。無事に快復し、8月下旬に神戸大学で開催された言語学会夏期講座では著者の一人、秋田喜美先生の講座を受講することもできた。たまたま私の背骨事情と重なったこともあって、私にとって忘れられない一冊になった。

この本が出発点とするオノマトペ。私たちの言語使用においてとても身近な存在だが、これまで言語学では主流には置かれてこなかった。

言語学のはみ出し者、オノマトペ

言語学を勉強し始めると最初に学ぶことの一つに形式と意味の恣意性がある。言語の形式と意味は恣意的に決められており、それらの繋がりに必然性はないということである。例えば、あらゆる言語で「痛み」を意味する語(形式)は一様ではない。英語ではpain、ベンガル語ではbætha、中国語ではténg tòng、日本語ではitami。言語が違うのだから単語が違うのは当然だと思うかもしれない。

だが、この恣意性は果たして揺るぎないものなのか? 近代言語学が生まれた頃、研究の中心は英語やフランス語といったヨーロッパの言語だった。そのためにヨーロッパ言語で一般的なことが基本として扱われる傾向がある。恣意性という概念もスイスの言語学者ソシュールが提唱したことだ。もしもヨーロッパ言語が言語の研究の中心でなかったら?ヨーロッパ以外の言語や手話言語が中心だったら今の言語学はどのように発展してきただろうか? (cf. Vigliocco, Perniss & Vinson 2014)

手話を例に考えてみよう。さて、ここで問題。図1に表される手話4つは皆同じ意味を表している。どんな意味だろうか?

答えは「痛み/痛い」である。

アメリカ手話は眉間に皺を寄せ、刺すような痛みを表しているようにも見える。インド手話はしかめ面をしながら何か心臓のようなものをギュッギュッとしている。中国手話は人差し指と親指をつけて、クイッと顎の手前を引っ掻く。表情からして良いことではないように見える。日本手話は手のひらを上に向けて小刻みに振っているが、顔をしかめているせいで何かジンジン痛んでいるようにも見える。

4つの手話の「痛み」は、手の動きでどのように表すかというところに違いはあるが、どれも何か痛そう、辛そうに見えるという共通点がある。手話言語では手の動きに加えて表情も重要であるが、特に表情にそれが現れている。

音声言語と手話言語の特徴の違いはいくつか考えられるが、アイコン性の度合いの違いを指摘できる。アイコン性とは、表すもの(形式)と表されるもの(意味)が似ていると感じられることを指す (Winter, Woodin & Perlman 2023)。「痛み」を表す手話がどれも何か痛そうに見えたように、手話はアイコン性が高い表現を多く持つ。これは最初に見た音声言語の「痛み」の場合とは異なる。音声言語の「痛み」ではどの言語の例を見ても語の形と意味の間に必然性はなく、恣意性が高い。もしも手話言語を中心に言語学が発達したら、アイコン性が重視され、恣意性は二の次の概念だったかもしれない。

手話言語だけでなく音声言語にも高いアイコン性を持つものが見られる。その最たる例がオノマトペである。

他の言語のオノマトペを見てみよう。次の3つの言語のオノマトペはどんな意味を表すだろうか?

ベンガル語:ティプティプ

ネパール語:スィムスィム

中国語:ディダ(滴答)

これらは皆、静かな雨の音を表すオノマトペである。日本語ではポツポツ、シトシトなどが近いだろう。それぞれの言語を知らなくても、答えを言われてみれば、あぁ、確かに、と何となく分かったような気がしないだろうか?つまり形式と意味の間に類似性が感じられる。その点ではオノマトペはどちらかというと手話言語の例に近い。

オノマトペは世界の言語に観察されるが、特にヨーロッパ以外の言語に顕著に見られる。もちろん日本語もそのうちの一つで、オノマトペが豊富な言語と言われている。そんな日本語と比べてヨーロッパ言語ではオノマトペがあまり豊富ではない。そのため、ヨーロッパ言語を中心に発達してきた言語学において、オノマトペはこれまで片隅に追いやられ、言語という難解なパズルにとっての重要なピースとして考えられてこなかった。ヨーロッパ言語でオノマトペはあまり使われないし、言語の大原則である恣意性に違反するところがあるから、どこかちゃんとした言語ではないという感じがしてしまうのかもしれない。

はみ出し者のオノマトペが謎を解く秘密の鍵

『言語の本質: ことばはどう生まれ、進化したか』で筆者の認知科学者・今井むつみ氏と言語学者・秋田喜美氏はオノマトペというこれまで片隅に追いやられていた存在にスポットライトを当て、従来とは異なるアプローチで言語を分析することで、言語の起源と進化について新たな仮説を提案する。

本書は記号接地問題という認知科学における未解決の大きな問題を提示するところから始まる。ことばのような記号がどのように実世界の意味と結びつけられるのか、これを問うのが記号接地問題である。「ことばが指す対象を知っている」ということは、ある対象について定義ができるだけではなく、対象の様々な特徴を思い浮かべることができるということである。例えば、「メロン」と聞いたら、メロンの色や模様、匂い、味などメロンの様々な特徴を思い浮かべることができる。では、ベンガル地方で食べられる「ショリファ」という果物についてどんなことを思い浮かべられるだろうか? …何もイメージが湧かないのは当然のこと。実物を見たことも食べたこともないものに対しては経験に基づいた理解ができない。

では、AIが言語を操ることができる今、AIはことばが指し示す対象物について知ったと言えるのだろうか? 記号接地問題はこのAIの問題に端を発するが、もはやAIの問題に限定されず大きな問いを掲げる。人間はことばを使うために身体経験が必要だろうか?

本書は言語と身体の関わりについて考えることで、記号接地問題の答えを探り、さらに言語の起源と進化について考察する。それは言語の本質を探究する冒険となる。そして、その鍵となるのがオノマトペである。

本書は7章で構成されており、まず1章から3章ではオノマトペについて掘り下げられる。1章ではオノマトペが何を指し、どのような特徴を持つかが概観される。感覚イメージをアイコン的に写し取るという点がオノマトペの特徴である。2章ではオノマトペのアイコン性について深掘りされる。オノマトペは自身を構成する形式や音などあらゆる面でアイコン性が高い。このように普通のことばとは異なる特徴を持つオノマトペであるが、言語学の観点から検討するとオノマトペはれっきとした言語であるということが3章で議論される。オノマトペは言語であると同時に感覚イメージを写し取るというように身体を基盤にしているからこそ、抽象的体系としての言語を人間が習得する上でつなぎの役割を担っていると筆者たちは述べる。

続く4章と5章では、オノマトペが子どもの言語習得、ひいては言語の進化において大きな役割を担うことが議論される。4章で、筆者らは子どもが言語を習得する上で言語の大局観を与えるという役割をオノマトペが担っていると主張する。オノマトペから言語習得が始まるにもかかわらず、言語における多くの語はオノマトペではなく、言語は抽象的で複雑な体系を持つ。なぜか? 5章ではその問いに迫り、その議論は人間の言語の進化へと発展する。人間の言語は集団の中でのコミュニケーションを通し、次世代に伝承され、抽象化・体系化されていくため、言語はアイコン性を減らし恣意性を獲得する。同時に体系化される中で、普通のことばも何らかの類似性に従って話者に似ているという感覚を抱かせる。このようにアイコン性は身体に基盤のあることばにも恣意的なことばにも見られるもので、アイコン性と恣意性の均衡が保たれながら言語は進化してきたと筆者らは述べる。

6章と7章では言語を獲得し用いてきた人間の能力について議論が進む。6章では、子どもがオノマトペから抽象的な言語体系を獲得することが可能になる人間の特性にアブダクション推論があることが論じられる。子どもは推論によって知識を増やしながら、同時に自律的に成長し続けるプロセスを経て言語を習得する。このプロセスを可能にするのがアブダクション推論である。そして、7章ではいかにして人間がアブダクション推論を獲得したのかについて議論が進み、人間と動物を分かつ要素にまで議論が及ぶ。実験の結果から、アブダクション推論に必要な非論理的な推論をごく自然にするバイアスが人間にはあるが、動物にはそれがなく、このことが生物的な種として言語を持つか持たないかを決定づけているという仮説が打ち出される。

身近だが注目されないオノマトペ。本書ではこのオノマトペが言語の起源と進化を紐解く鍵となる。注目されていなかった身近な存在が実はすごい存在だったという筋書きはまるで正体を隠して戦うタイプのスーパーヒーローのようだ。だが、オノマトペは、蜘蛛に刺されて一夜にして超能力を授かったスパイダーマンとは違う。本書の提案は言語学の分析と心理学の実験が緻密に、そして地道に積み重ねられてきた結果なのだ。本書では、なぜオノマトペがこんなに大きな問題を解く鍵になるのか、数々の言語学の分析と心理学の実験を通し、紐解かれてゆく。パズルのピースが一つずつ、カチッ、カチッ、とはまっていくように、読者は一歩ずつ言語の本質という巨大な問題に立ち向かう冒険を体験することになる。この冒険がいかにワクワクするものかということは、本書が新書大賞2024第1位に選出されたことからも明らかであろう。

余韻を楽しむ

私にとって良い映画とは余韻が残る映画だ。映画を観終わった後もずっとその映画のことが頭の片隅に残って、その映画の雰囲気に浸りながら生活する。これは何も映画に限ったことではないと本書を読んで気がついた。この本を読んでから私は余韻を楽しんでいる。病院のベッドに横たわりながら、そして、無事退院した今も、身近な言語現象や言語習得について考える。生活の中でオノマトペを探し始める。これまで考えたこともなかった言語の起源や進化にまで想像を巡らす。

その余韻の中で私は何を考えているか。

私は主にベンガル語を対象にして言語学を研究している。ベンガル語はバングラデシュやインド東部を中心に話されている言語だ。おそらく多くの日本人にはなじみのない言語だろう。ベンガル語の文法を記述し、言語類型論の観点から分析を行う。言語類型論とは、世界のあらゆる言語のデータから言語の普遍性や多様性を明らかにする言語学の一分野である。ベンガル語から言語類型論にどんな示唆ができるのか、こういうことも考えていきたいと思っている。

そのようなことを考えながらベンガル語に向き合っている身として、本書は刺激的だった。

本書の提案はヨーロッパ言語を見ていただけではなされ得ないだろう。先に述べた通り、ヨーロッパの言語が中心となって言語学が発達してきた。恣意性が言語の基本とされ、ヨーロッパではあまり目立たないオノマトペは言語学の片隅に追いやられた。

しかし世界の言語を見渡してみるとオノマトペは稀な言語現象ではなく、決して無視できない存在だ。実は、私が研究するベンガル語も日本語に負けないくらいにオノマトペが豊富だ。非ヨーロッパ人で初めてノーベル文学賞を受賞したラビンドラナート・タゴール(1861–1941)は数多くの随筆を残しているが、そのうちベンガル語のオノマトペを扱ったものもある (Tagore 1935: 22–37)。そこには、実に640ものオノマトペが列挙されている。

日本語のオノマトペでは表しきれないオノマトペも挙げられている。例えば、ドブドベ。これは何を意味するオノマトペだろう? 正解は、「白」。ベンガル語で「ドブドベ白」というと真っ白という意味になる。日本語にはない、色を表すオノマトペを持つという点でもベンガル語のオノマトペの世界は深いということが分かる。

このようにオノマトペは日本語やベンガル語をはじめとしてあらゆる言語で豊富に見られるが、そういったさまざまな言語におけるオノマトペ研究が本書の提案の下支えとなっている。言語学において周縁的な位置に置かれていたとはいえ、これまでにあらゆる言語の研究者がオノマトペを記述してきた。言語学は言語というデータから何らかの一般化をすること、つまり人間の言語の普遍性を見つけることをその目的の一つとしているが、あらゆる言語の記述なしには一般化はなされ得ない。ヨーロッパ言語だけでなく世界の言語を視野に入れることがここで重要になってくる。だからこそ日本では多くの人になじみがないかもしれないベンガル語のような言語も研究する価値があるのだ。個々の言語の研究という多くの点が集まって言語の本質を探究する線が浮かび上がる。本書はオノマトペ研究を通してそれを体現している。

しかしながら、点はまだまだ増やす余地がある。つまり、オノマトペ研究にはまだまだ点の打たれていないすきまがある。例えば、ベンガル語にはオノマトペが豊富にあることが分かっているが、それを言語学的に分析しようとする試みはあまり多くない。オノマトペはベンガル語においてどのように用いられるのか? ベンガル語のオノマトペはどんなことを表せるのか? ベンガル語の祖先にあたるサンスクリット語もベンガル語ほど豊富にオノマトペを用いていたのか? ベンガル語の歴史の中でオノマトペはどのように変化してきたか? 本書をきっかけに多くの問いが生まれる。点が増えればそれだけ線は確固たるものとなる。このように新たな問いが生まれる余韻も楽しい。

オノマトペという身近なことばから言語の起源や進化を紐解く。その知的冒険を体験し、余韻に浸ってみてはどうだろうか? 私はと言えば、この本と出会って数ヶ月、余韻に浸っているうちに背骨もすっかり快復した。

次回は10月8日、吉田樹生さんによる『複数の日本語: 方言からはじめる言語学』(工藤真由美・八亀裕美)の書評です。お楽しみに。

参考文献

今井むつみ・秋田喜美. 2023.『言語の本質: ことばはどう生まれ、進化したか』中央公論新社.

Tagore, Rabindranath. 1935. Bāṃlā śabdatattva. Kolkata: Vishwabharati Granthalaya.

Vigliocco, Gabriella, Pamela Perniss & David Vinson. 2014. Language as a multimodal phenomenon: implications for language learning, processing and evolution. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences 369(1651). 20130292.

Winter, Bodo, Greg Woodin & Marcus Perlman. 2023. Defining iconicity for the cognitive sciences. OSF.

-

- 2024年09月10日 『長屋尚典(東京大学大学院人文社会系研究科・准教授) 『中国語はじめの一歩』 (木村英樹著)』

-

この度、教養検定会議さんの企画「autumn 秋の書評祭り」で書評を担当することになった長屋尚典です。ふだんは東京大学文学部・大学院人文社会系研究科というところで、言語学を教えたり研究したりしています。特に専門としているのはフィリピンやインドネシアの言語です。これらの言語がどういう仕組みを持ち、世界の言語のなかでどういう特徴を持っているかを研究しています。分析対象としている言語はタガログ語やラマホロット語といった個別言語なのですが、それらの言語を通して窺える人間の言語の特徴を捉えたいと思って研究しています。

このような私がなぜ「autumn 秋の書評祭り」を担当することになったかというと、私が note というオンラインプラットフォームに書いた「なんとなく言語 (学) に興味がある人のためのブックガイド」(https://note.com/norinagaya/n/ne7a082c18e0d) という記事がきっかけです。私は半分趣味として、このプラットフォームで言語学の研究や普及に役立ちそうな記事を書いています。その記事の1つが「なんとなく言語 (学) に興味がある人のためのブックガイド」です。

この記事は、その名の通り、言語や言語学になんとなく興味があるので何か読んでみたいけれど、何を読んだらいいか分からないという人向けのブックガイドです。まだまだこれから改訂していく予定のブックリストですが、4か月でのべ25,000人もの方に読んでいただきました。私もオープンキャンパスや研究室案内の際にこのリストを紹介しています。

この「なんとなく言語 (学) に興味がある人のためのブックガイド」という記事が教養検定会議さんの目にとまり、この度、それに基づく書評の企画を行うことになったわけです。12月までの4か月、月2回で8冊を取り上げる書評企画です。4か月間、よろしくお願いします。

執筆を担当するのは、私と新進気鋭の研究者・院生です。具体的なスケジュールとしては、9月24日は石川さくらさん (東京大学大学院・日本学術振興会特別研究員DC1)、10月8日は吉田樹生さん (東京大学大学院・日本学術振興会特別研究員DC1)、10月22日は鈴木唯さん (東京外国語大学・日本学術振興会特別研究員PD)、11月5日は野口大斗さん (東京医科歯科大学ほか非常勤講師)、11月19日は周杜海さん (東京大学大学院)、12月3日は林真衣さん (東京大学大学院・日本学術振興会特別研究員DC1)、12月17日は松田俊介さん (東京大学言語学研究室・助教) です。

第1回の今回は私が思い出に残っている一冊を紹介したいと思います。それは木村英樹先生の『中国語はじめの一歩』です。この本はもともと1996年にちくま新書の1冊として出版されたものです。現在は新版が2017年にちくま学芸文庫として出版されており、書店で買うことができます。

私はこの本を高校生のときに、地元岡山県の丸善岡山シンフォニービル店でたまたま見つけて読みました (このあたりの事情については東京大学文学部教員によるエッセイ「私の選択」に書きました https://www.l.u-tokyo.ac.jp/teacher/essay/2024/2024_2.html)。中国語を勉強したことは全くなかったのですが、パラパラめくってみて面白そうだったので買って読んでみたのです。

著者は木村英樹先生です。木村先生は長らく東京大学で中国語ならびに中国語学の研究・教育に携わり、現在は東京大学名誉教授です。専門は中国語学、主として現代中国語の意味論と文法論で、多数の著書・論文を執筆なさっています。その論文は影響力が大きく、私のように中国語を専門としない言語学者が参照することも多いです。たとえば中国語のヴォイスに関連する一連の論考は私の授業でも課題論文としてしばしば指定します。

その名は日本にとどまらず、中国語研究の世界で広く知られており、実際、10年ほど前に台湾の中央研究院開催の学会に私が参加したとき、ランチで同席した台湾の中国語研究者に「木村英樹先生を知っていますか? 木村先生はかっこいいですね」と日本語でいきなり聞かれたことがあるぐらいです。

そんな木村先生の『中国語はじめの一歩』ですが、全体で7章からなっています (以下、内容の紹介は私が最初に読んだちくま新書ではなく、ちくま学芸文庫に基づいています)。中国語という言語の特徴をさまざまな角度から総合的に紹介する構成になっています。

第1章 プロローグ

第2章 世界のなかの中国語

第3章 中国語の音

第4章 中国語の文字

第5章 中国語の語彙

第6章 中国語の文法

第7章 中国語のパフォーマンス

全体のスタイルとしては中国語の特徴を解説する授業のような本で、ときどきQAタイムとして学生と教師の会話が挿入されます。各章の長さは10ページ程度の章から100ページを超える章までいろいろあります。各章は2〜3ページごとに項目に分かれており、内容のまとまりがわかりやすく、どこからでも読めるようになっています。項目のタイトルも秀逸で、項目の内容がすぐによくわかります。おそらくそれが木村先生の授業のスタイルなのでしょうね。

このような『中国語はじめの一歩』ですが、私はなぜこの本を「なんとなく言語 (学) に興味がある人のためのブックガイド」の1冊に加えたのでしょうか。私は中国語の専門家でもないどころか、そもそも中国語をろくに話せません。ブックガイドを参照するすべての人が中国語を勉強・研究しているわけでもありません。それにもかかわらず、なぜ推薦するのでしょう?

それはこの本が、中国語を勉強している人だけでなく、言語学になんとなく興味のある人にもおすすめできる本だと思っているからです。特に、大学生・大学院生を含む個別言語の研究者にこそ読んでもらいたいと思っています。以下では、その理由を3つ紹介します。

第1に、言語学でよく使われる概念が、中国語という個別言語の分析を通して理解できるところです。この本は中国語の入門書という体裁を取っており、実際そうなのですが、言語学の基本的な用語が中国語の実例を通してわかりやすく解説されています。

たとえば、テンスとアスペクトがその典型です。本書182ページにはテンスについてこう書かれています。「述べようとする動作や出来事が現在・過去・未来のいずれに属するかという時間的な区別を、述語の形態的なかたちや文法的な手段で表し分ける現象をテンス (時制) と言いますが、中国語はそういった意味でのテンスをもたない言語です」。とても明晰な定義と分析です。それでは中国語で動作や出来事が現在・過去・未来のいずれに属するかという情報は、どのように表現されるのでしょうか? 詳しくは本書を読んでみてください。

アスペクトについてはどうでしょう。この点についても本書は「現在・過去・未来のいずれの時点に関わらず、個々の動作が時間の流れに沿って推移していく種々の段階を表すための文法的なカテゴリーを、アスペクト (あるいは相) といいます」(本書185ページ) と明解です。このアスペクトに関わる中国語の形式についてどんなものがあるか、どのように使い分けられるのかについては、本書の記述を読んでみてください。

このように本書は中国語についての本でありながら、言語学の諸概念を勉強するのに適した入門書にもなっています。個別言語を学びながら、1つの言語について分析するにはどういう概念が必要なのかを学ぶことができます。実際、英文法で習ったテンス・アスペクトの違いがうまく理解できていなかった高校生時代の私も、この本を読んだらその違いが理解でき、うれしくなったのを覚えています。言語学になんとなく興味はあるけれど、何を読んだらいいかわからないという方にこの本はおすすめです。

第2の推薦理由は、本書が個別言語の記述の見本になっているところです。中国語という言語の記述・分析を通して、この言語はこう分析するのだ、この言語のおもしろいところはここだぞ、と教えてくれるようです。

たとえば、目次に注目してみましょう。本書は、第1章のプロローグのあと、第2章で「世界の中の中国語」というタイトルで、中国語が世界の言語のなかでどのような言語であるか、そして、どのような社会言語学的背景を持つのかを解説しています。その後に、第3章で音声・音韻の話、第4章で文字の話、第5章で語彙とカテゴリー化の話をしてから、第6章で文法の話、最後の第7章で「パフォーマンス」と題して語用論や意味論の話が展開されます。

私のような世界の少数言語を研究している言語学者はすぐに気づくのですが、この目次は近年の参照文法、英語でいうと reference grammar の構成そのままです。参照文法というのはある言語の文法体系を音声・音韻から定型表現・あいさつ表現まで総合的に分析したものです。フィールドワークによって言語研究を行っている研究者は、参照文法を書いて一人前と見なされます。私も博士論文はラマホロット語というインドネシアの言語の参照文法でした。

木村先生の『中国語はじめの一歩』はまさにこの参照文法の見本のような内容・構成になっています。特に、2000年以降、参照文法の執筆が言語学者の重要な仕事と再認識されており、ある種のテンプレートが確立しているのですが、1996年出版のこの本はそのテンプレート通りの構成をとっています。特に、第2章で中国語がどんなタイプの言語かを言語類型論の観点から俯瞰しているところや、第7章であいさつ表現などの定型表現を扱ったり、ポライトネスや空間参照枠の話を扱ったりしているところがいいですね。

気になる方は、たとえば、最近出版された Levinson による Yélî Dnye の参照文法 (Levinson, Stephen C. 2022. A Grammar of Yélî Dnye: The Papuan Language of Rossel Island. Berlin: De Gruyter. https://doi.org/10.1515/9783110733853.) をご覧ください。その目次と本書のそれを比較してみれば、本書の先進性に驚かされるはずです。

この点だけからもわかるように、本書はそのカバーする範囲と構成において優れた個別言語の記述です。実際に本書を読んでみても、記述の端々から個別言語に対する愛を感じます。これは個別言語の研究者としての感覚でしかないのですが、取り上げている中国語表現の一つひとつを木村先生が愛おしく感じているのが伝わってきます。こういう個別言語の研究を読むことは、同じ個別言語の研究者として本当に楽しいものです。

(それに関連して、本書が全体として中国語を学習する際の語学的実用性に配慮してあるところも本書の特色です。文法を緻密に体系化する一方で語学としての実用性を忘れず、発音にせよ、文法にせよ、言語の仕組みを学ぶことが結局は言語の習得の近道であることを示してくれています。私も東京外国語大学などで実際に語学を教えてきましたが、本書の言語学と語学のバランス感覚には脱帽するほかありません。)

本書を個別言語の研究者にも読んでもらいたいと思っている理由の最後は、言語研究においては人間言語の普遍性と個別言語の特殊性の両方に目を向けるべきだということを本書は教えてくれるからです。

たとえば、第2章では中国語の語順が言語類型論の観点から議論されています。中国語は英語のようにSVOという基本語順を持つ言語である一方、日本語のように修飾語・主要名詞の語順を持つ言語でもあります。このような語順を併せ持つ言語は世界では極めて稀なのですが、本書はその理由を文理解の容易さという通言語的な観点で説明する一方で、中国語のセンテンスが日本語のそれよりも短くシンプルな傾向になりがちであるという個別言語の特徴とも関連付けています。言語類型論的な見方と個別言語学的な見方とがうまく結びついています。

さらに、第7章「中国語のパフォーマンス」では、中国語の言語表現の具体的な使い方を日本語との比較で詳細に分析しながら、傍観者俯瞰型の中国語と当事者現場立脚型の日本語という2つの類型を提案します。その考え方を使いながら、空間表現などの言語現象を分析しています。その記述は、たとえば中国語で停留所や駅の名前に「人民大学前」はないが「人民大学」はあるという極めて個別的な例を分析する一方で、Levinson (上記の Yélî Dnye の参照文法の著者でもあります) が1990年代に提案した空間参照枠の類型論という人間言語の普遍性にも言及しています。このような人間言語の普遍性と個別言語の特殊性を自由に往来する発想の豊かさは個別言語の研究者が学ぶべきところでしょう。

このように、『中国語はじめの一歩』は中国語を勉強している人だけでなく、すべての個別言語に興味がある人やその研究をしている人におすすめの本です。中国語の言語表現の小さな特徴について読んでいるつもりが、人間の言語について何かがわかったような気分になります。言語一般の話だと思って読んでいたら、語学としての中国語の繊細な分析だと気づく時もあります。

私がタガログ語やラマホロット語という個別言語を記述・分析しながら、人間の言語とは何かを明らかにしたいなと思っていると冒頭に書きましたが、もしかすると、その思いは本書を読んだ高校生のときに始まっていたのかもしれません。

みなさんもぜひ読んでみてください。

次回は9月24日、石川さくらさんによる『言語の本質:ことばはどう生まれ、進化したか』(今井むつみ・秋田喜美) の書評です。お楽しみに。

書誌情報

木村英樹 (2017) 『中国語はじめの一歩 (新版)』 東京: 筑摩書房. https://www.chikumashobo.co.jp/product/9784480097644/

-

- 2024年09月03日 『autumn 秋の書評祭り』

-

赤道以南のアフリカ大陸に広く拡散していったバントゥ諸語の長きにわたるフィールドワークを12回にわたり豊富なお写真とともに紹介してくださった米田信子先生、ありがとうございました。民話「ウサギとカメレオン」、スワヒリ語との二重生活など話題も豊富でしたが、書き始めると言いたいことがどんどん出てくるとおっしゃる最終回でした。

さて9月から「autumn 秋の書評祭り」として12月までの4か月、月2回で8冊を取り上げる書評企画が始まります。長屋尚典先生が主に選ばれた一般に入手しやすい言語学関連の本を取り上げ、各冊1名の研究者・院生が書評を担当します。長屋先生は、昨年第20回日本学術振興会賞並びに日本学士院学術奨励賞を受賞された気鋭の言語学者で東京大学言語学研究室の准教授です。

書評担当者の一覧は以下の通りです。選書はその都度お知らせします。9月10日の第1回は長屋尚典先生、2回目からは次の方々が担当されます。

9月24日、石川さくらさん、10月8日、吉田樹生さん、10月22日、鈴木唯さん、11月5日、野口大斗さん、11月19日、周杜海さん、12月3日、林真衣さん、12月17日、松田俊介さん。

では8名の方々のそれぞれ思い出深い1冊の紹介の連載に、ぜひご期待ください。(ゆ)

図1

図1 図2

図2 図 1 4つの手話言語の例

図 1 4つの手話言語の例