踊る言語学:アフリカ諸語のフィールドワーク(ことば文化特設サイト)

ことば文化に関する気になるトピックを短期連載で紹介していきます。

-

- 2024年08月27日 『12. 踊る言語学:アフリカ諸語のフィールドワーク:カリブ、アフリカ!カリブ、フィールド言語学! 米田信子(大阪大学)』

-

これを書いているのはタンザニアのキルワというところである。昨日は世界遺産にもなっているキルワの遺跡を見て回った。キルワはかつてインド洋交易の需要な拠点になっていたところでもあり、今日は目の前に広がるインド洋を見ながらその歴史に思いを馳せつつ仕事をしている。アフリカに通うようになってから30数年経つ。そのあいだにアフリカ諸国はずいぶん変わった。特に21世紀になってからのアフリカの変わりようはものすごい。ケニアでもタンザニアでも都市部では高層ビルが立ち並ぶようになったし、走っている車もずいぶんと新しくなった。割れたフロントガラスをビニール袋とガムテープで修繕している車や前後のタイヤの大きさが違う車はずいぶんと減った(なくなったわけではないのだけれど)。その大きな変化に伴って、私たち研究者を取り巻く環境もいろいろと変化してきた。最終回となる今回は、私のアフリカ・フィールドワークの「今昔」を紹介しよう。

変わったこと

[1] 通信手段

この30年強で最も大きく変わったことは通信手段だ。SNSどころかインターネットもなかった1990年代初頭、日本からの連絡手段は手紙しかなかった。しかもアフリカの郵便は戸別配達ではなく私書箱なので、滞在先のゲストハウスに送ってもらうこともできない。そこで手紙の宛て先は日本大使館。当時、在タンザニアの日本大使館には旅行者用の郵便ボックスが置いてあって、旅行者も調査者も定期的に大使館に手紙を取りに行っていた。もちろん大使館から「お手紙が来てますよ」なんて連絡があるわけではなく、手紙が来ているかどうかもわからないのに「誰かから手紙が来てるといいなぁ」と期待しながら郵便ボックスを見に行くのである。手紙がアフリカに届くのにもずいぶん時間がかかっていた。クリスマスカードがイースターの頃に届いたり、手紙が届いたときにはすでに帰国していたり、なんて話もよくあった。それがいつしかメールでやり取りができるようになった。それでもずいぶんと便利になったと思っていたが、さらに今ではSNSでメッセージのやり取りもできるし、ビデオ通話もできるようになった。連載も第9回以降は原稿や写真をアフリカから送っているのだが、30年前には考えられなかったことである。

コミュニケーション手段の変化は日本との連絡だけでなく、アフリカ内の連絡も同じである。以前なら、用事があれば会いに行くしかなかった。相手が家にいるかどうかわからなくても、とにかく行ってみるしかなかない。私は、マテンゴ語の調査をするときにはいつもリテンボという村に住むとある家族のところにホームステイをさせてもらっていた。リテンボ村はタンザニアの西南端に位置していて、ダルエスサラームから車を乗り継いで2日かけて行くのだけれど、そんなときでも事前に「この日に行くよ」という連絡ができないので、とりあえず行ってみるしかなかった。家族でチヨダ(連載第9回参照)を見に行って留守かもしれないし、ひょっとしたら引っ越しているかもしれないのだけれど、とにかく行くまでわからない。言うなれば毎回「一か八か」である。ところが今では誰もが携帯電話を持っている。電話やSNSで「この日に行くからね」と連絡すればよい。ほんとうに便利になったものだ。

ただし、この変化はよいことばかりではない。かつてはアフリカにいる間は日本の仕事ときっぱりお別れできた。もちろん締切があるものは終わらせてから出発するが、それ以降フィールドにいる間に新たな仕事の依頼は来ない。依頼があったとしても「アフリカに行っていてメールが見られませんでした」と言えばよかった。ところがメールで連絡がつくようになってからは、どこまでも仕事が追いかけてくるようになった。ほんとうに、どこまでもどこまでも。で、アフリカでもメールの返事を書いてばかりになったりする。それどころか最近ではオンラインで会議にまで出席しなければならなくなった。せっかくアフリカに来ているのにやっていることは日本にいるときとほとんど同じで、どこにいるのかわからなくなってしまう。アフリカに来れば連絡がつかなくなっていた頃が時々ちょっと恋しくなる。ちなみに、「一か八か」のリテンボ行きで、行ってみたけれど誰もいなかった、ということはただの一度もなかった。「昨夜ノブコがくる夢を見たんだ」とか「今年もそろそろ来る頃だと思っていた」とか言っていつも待っていてくれた。今思えば、連絡もしていないのに不思議なことだけれど、ほんとうにありがたかった。

[2] 調査道具

フィールドワークに持っていく調査道具もずいぶん変わってきた。大学院生の頃のフィールド調査には、録音用にDAT(Digital Audio Tape)ウォークマンとマイク、および大量の単3電池とテープ、撮影用にカメラとレンズと大量のフィルム、これらをすべて手荷物にして運んでいた。それでも私の指導教員の時代はオープンリールの録音機を担いで行っていたと聞いていたので、それに比べると荷物はずいぶんと軽くなったんだなぁと思っていた。でもしばらくすると、ウォークマンとフィルムカメラはICレコーダーとデジタルカメラに移行し、荷物は劇的に少なくなった。何十本のテープやフィルムの代わりに数枚のSDカードでこと足りる。アフリカの電力も以前に比べるとずっと安定してきたので、アダプターや充電式の電池が使えるようになった。おかげで大量のテープやフィルムや単3電池を持っていく必要がなくなった。これだけでほんとうに楽になったが、なんと今や録音も撮影も、すべてスマホでできる。調査道具がポケットに収まる時代になった。

[3] 調査対象

アフリカの変化とは直接関係ないが、その30数年のあいだに私の調査対象も変わってきた。私は博士課程の学生時代からタンザニアで話されているマテンゴ語の記述研究を行ってきた。なので、タンザニアのなかでも私が知っているのは、マテンゴ語が話されているリテンボ村とその周辺くらいに限られていた。博士課程を終えてからは、ナミビアで話されているヘレロ語の研究も始めた。マテンゴ語とヘレロ語はどちらもバントゥ諸語なので似ているところもたくさんあるけれど、それでもいろんな違いがある。たとえば、マテンゴ語は7母音体系に加えて短母音と長母音の対立があるので14種類の母音が区別されるのに対し、ヘレロ語は5母音体系で長短の対立がないので母音の区別は5つだけである。ヘレロ語には受身構文や場所格倒置構文と呼ばれる構文があるのに対して、マテンゴ語にはそのどちらもない。どちらか1言語に絞ることができず、ずるずると2つの言語の研究を並行してやることになったが、それはそれでとても楽しかった。2つやることでそれぞれの特徴が顕著になることもあったし、タンザニアとナミビアという異なる環境の国に交互に行くのもおもしろかった。タンザニアは東アフリカ、ナミビアは南部アフリカ、同じ「アフリカ」でもずいぶん違っている(ほんとうはこの連載でそういう話もしたかった)。

2言語並行の研究を長年続けてきたが、この10年ほどはさらに多くのバントゥ諸語の比較研究を行うようになった。それまではフィールドワークと言えばタンザニアとナミビアだけだったが、比較研究を行うようになってからは、ボツワナ、ジンバブエ、マラウィ、ザンビア、アンゴラ、ウガンダ、ルワンダなど、いろんな国にフィールド調査に行くようになった。タンザニア国内でも、マテンゴ語が話されているタンザニア内陸部の南西端だけでなく、この10年くらいは、ダルエスサラーム、ザンジバル、イリンガ、キルワ、ヴィクトリア湖畔、キリマンジャロ山麓、いろんな地域で調査を行っている。この「いろんな地域」での調査は、もちろんそこで話されている民族語の調査なのだけれど、同時にスワヒリ語の地域差も見えてくるのがおもしろい。リテンボ村は山の中なので、海岸地域ならではのスワヒリ語表現(ほんとうはそんな話もしたかった)を知ることができたのは、いろんな地域で調査をしたおかげである。

変わらないこと

アフリカ社会も、私の調査対象も、30数年のあいだにずいぶん変わってきたが、もちろん変わらないことも少なくない。

[1] 「教えてもらう」ということ

私の研究についていえば、どんなに調査対象の言語が変わろうとも、母語話者である「彼ら」にその言語を教えてもらう、ということに変わりはない。言うまでもなく研究対象に関する知識は圧倒的に彼らの勝ちである。とは言え、もちろん言語調査と語学学習とはまったくの別物である。「教えてもらう」と言っても、彼らはその言語の母語話者というだけで、その言語の先生ではない(日本語母語話者がみんな国語の先生や日本語教師というわけではないのと同じである)。たとえば、単語の意味を聞いても、昨日と今日では説明が食い違うなんてことも多いし、ある文の文法について昨日はOKだと言ったのに今日はダメだという、なんてことはしょっちゅうである。そんな不確かに思えるような母語話者の説明を頼りに質問を繰り返し、語彙や文法を分析して書き起こしていくという作業は、30年経とうがまったく変わらない。変わったことと言えば、双方の忍耐力が増してきたことくらいだろう。日によって変わる説明を根気よく聞かなければならない私にも忍耐力が求められるが、どうでもよさそうに思える似たような質問を何度も何度も繰り返したずねられる彼らは、それ以上の忍耐力が必要である。

[2] 研究アプローチ

私のバントゥ諸語研究のアプローチのひとつに、日本語の視点を積極的に持ち込む、というのがある。これも変わらないことのひとつである。たとえば日本語には主題を表す「は」というマーカーがある。日本語でこの「は」を使って表される要素はマテンゴ語ではどのように表されるんだろう?とか、「鳥が飛んでいる」と「鳥は飛んでいる」はバントゥ諸語ではどうやって区別するんだろう?といった具合である。連載第6回で紹介した「内の関係」と「外の関係」もまさに日本語の視点からの研究である。

なんでこんなアプローチをするようになったのか。それは、私たちが自分たちの言語に存在しない現象についてはなかなか気づかないからである。バントゥ諸語に限らずアフリカ諸語の研究は長いあいだ欧米の宣教師や言語学者によって行われてきた。したがって、ヨーロッパの言語に存在する現象については、バントゥ諸語でも調査が行われてきた。しかし、自分たちの言語に存在しない現象については、調べようにも思いつかないことが多い。たとえば英語の関係節は「内の関係」しか修飾できないので、「魚を焼く匂い」のような「外の関係」をバントゥ諸語の関係節で表すことができるか?なんて、おそらく考えたこともなかったと思う。その結果、長い研究の歴史を持っているスワヒリ語の関係節についてでさえ「外の関係」の修飾ができるかどうかがわかっていなかった。

このアプローチについては、実は私自身もほんとにこれでいいのか迷っていたことがある。だけど、ある国際学会でひとりのアフリカ人研究者が「僕たちはずっと、言語の研究をするときには英語やフランス語で考えなきゃいけないって思っていたんだ。だけどノブコが日本語の視点を堂々とバントゥ諸語の研究に取り入れてくれたおかげで、僕たちアフリカ人研究者も自信をもって自分たちの母語の視点を研究に持ち込めるよ」と言ってくれた。そう、みんながそれぞれ自分の母語の視点を取り入れたら、もっともっといろんな現象のことがわかってくるはずだ。

[3] にぎやかなアフリカ

上に書いたのはどちらも私の研究についてだけれど、アフリカだってもちろん変わっていないところはいっぱいある。なかでも変わっていないことの筆頭は、そのにぎやかさ。マーケットの喧騒も、空港や港やバス停での客引きも、そこらじゅうで交わされている大きな声のおしゃべりも、まったく変わっていない。配車アプリの普及でタクシーの値段交渉が減ったのは大きな変化だが(減っただけで、なくなったわけではない)、日々の生活の中での人々との接し方は基本的に同じである。人と会えば必ずそこでことばが交わされ、コミュニケーションが生まれ、会話が始まる。何というか、放っておいてくれないとでも言えばいいのか、ほんとうにアフリカはにぎやかだ。『おしゃべりなタンザニア』というタイトルの本があるが、これは言い得たタイトルだと思う。まさに「おしゃべりなアフリカ」、そしてこれは、30数年経ってもまったく変わらない、私にとってアフリカの最大の魅力である。

おわりに

12回もあればアフリカ言語のことについていろんなことが紹介できると思っていたのだけれど、書き始めると言いたいことがどんどん出てきて、最初に予定していた12回分の内容が途中からずいぶんと変更になってしまった。アフリカの食べ物やファッション、ことわざや名づけなんかについても紹介したかったし、何よりも私がやっているフィールド言語学やアフリカ言語学の魅力をもっともっと伝えたかったのだけれど、それらに行き着く前に最終回になってしまった。「行き着く前」どころか、フィールド言語学についてもアフリカ言語学についても、その魅力をほとんど何も語れないままの最終回である。そこで、最後に私の恩師の言葉を紹介して、せめてフィールド言語学がいかに必要とされているかをお伝えして、この稿を閉じることにしたい。

世界には、現在、数千もの言語が話されている。そして、その多くは、学界ではまったく知られていないか、宣教師や植民地時代の行政官などによる断片的報告はあっても、言語学者の記述の対象とはなっていないものである。実際、ニューギニアやアフリカでは、多くの言語が言語学者の記述を今や遅しと待っている。(梶1995: 445)

ここまで読んでくださったみなさんに、Asanteni sana! Karibuni Afrika!

参考文献

梶茂樹 1995.「言語調査法」『言語学大辞典 第6巻(術語篇)』

木村映子 1995.『おしゃべりなタンザニア』中日新聞社(東京新聞)

-

- 2024年07月30日 『休載のお知らせ』

-

今期の連載は期間中に13回火曜日があるため、今週は中休みをいただきます。暑い日が続きますが、来週以降の連載の更新にもご期待ください。(野口)

-

- 2024年07月16日 『7. 踊る言語学:アフリカ諸語のフィールドワーク:バントゥ諸語の情報構造 米田信子(大阪大学)』

-

今週も、先週に引き続き私がこれまで取り組んできた個別テーマのひとつを紹介する。今回はバントゥ諸語の情報構造について。「わかりやすく」というのを念頭に置いて書いているつもりなのだけれど、つい論文のようになってしまったり、説明がくどくなってしまったりしてしまう。特に先週や今週のように自分の専門ど真ん中のことになると、どうしても深入りして、わかりにくい(要するにおもしろくない)話になってしまいがちである。できるだけそうならないようにがんばってみるので、今週もお付き合いいただきたい。

情報構造とは?

「情報」というとなんだか理系のお話のような印象だが、言語学の話である。私たちは、メッセージを効果的に伝達するために、相手がすでにどんな情報を持っているのか、自分と相手とのあいだでどんな情報が共有されているのか、といったことを考慮する。いわゆる旧情報・新情報というやつである。難しく聞こえるかもしれないが、たとえばあなたが本を読んでいるときに誰かが隣りにやって、「おもしろそうな本だね」と声を掛けたとしよう。それに対するあなたの応答としてどちらが自然だろうか。あるいは「ねえねえ、昨日何買ったの?」と声をかけてきたのであれば、どうだろうか。

| (1) | a. | この本ね、昨日買ったの。 |

| | b. | 昨日ね、この本を買ったの。 |

日本語母語話者ならおそらく、前者の場合は(1a)、後者の場合なら(1b)と答えるだろう。(1)の2つの文は、「今読んでいる本を(声を掛けられた)前日に買った」という同じ情報を含んでいるが、どの情報を新情報(あるいは旧情報)として扱うか、という情報構造は異なっている。あまり意識していないかもしれないけれど、私たちは(1a)や(1b)のような文を普段から使い分けている。そうでなければ、ちょっとへんなヤツ、ということになってしまうかもしれない。まぁそれも悪くないかもしれないが。

情報構造でよく取り上げられるのが「主題」と「焦点」である。すごくざっくりとした説明だが、主題というのは、何かについて述べる場合の「何」にあたるもの、つまりコメントの対象であり、会話の前提でもある。たとえば、みんなでマリアについて話しているときの「マリアは来たよ」という発話のなかの「マリア」は旧情報であり、主題である。一方、「誰が来たの?」に対する応答であれば、「マリアが来たよ」となる。この場合の「マリア」は新情報であり、焦点である。こんな具合に、同じ「主語」という文法役割の要素でも、それが主題の場合もあるし、焦点の場合もある。ただし主題や焦点は、必ず文中にあるというわけではなくて、主題も焦点も持たない“平らな”文というのもある。空を見上げて、ただ漠然と「あ、鳥が飛んでる」と声にしてみる場合とかである。それを中立叙述文という。日本語の場合、焦点は形態的に特にはマークされないが、主題のほうは「は」でマークされる。そこで、主題とか焦点とか言われてもよくわからないという人は、例文の日本語訳に注目してほしい。少なくとも次にあげる例に関しては、日本語訳が「~は」となっていれば、それは主題である。日本語訳が「~が」となっている場合は、必ずしも焦点というわけではないが(中立叙述文の場合もある)、少なくとも主題ではない。ということで、以下のマテンゴ語の主題の話やバントゥ諸語の焦点の話では、日本語訳を見れば、主題かそうでないかという区別がつく。

マテンゴ語の主題

マテンゴ語の主題というのは、私がこれまで最も長いあいだ取り組んできたテーマである。なので、この連載でもいちばん取り上げたいテーマなのだけれど、いちばん深入りしてしまいそうなテーマでもあるので、特徴的なところだけ紹介する。

マテンゴ語では、主題は動詞の前に置くのが決まりである。マテンゴ語も含めてバントゥ諸語の基本語順はSVOなのだが、マテンゴ語ではその基本語順よりも「主題は動詞の前」という決まりのほうが優先される。

| (2) | a. | Amábu | dʒu-kádʒwi | kibéga |

| | | 1.母 | SM1-割った | 7.土鍋 |

| | | 「母が土鍋を割った。」 |

| | b. | Kibéga | dʒu-kádʒwi | amábu |

| | | 7.土鍋 | SM1-割った | 1.母 |

| | | 「土鍋は母が割った。」 |

(2a)は基本語順のSVO、(2b)は目的語の「土鍋」を文頭に置いてOVSの語順になっている。動詞はどちらも語頭に1クラスに呼応する主語接辞(SM)が付いているので、主語はどちらも1クラスのamábu「母」である(「主語接辞って?」と思った人は第5回の動詞の回を参照のこと)。「昨日さあ、ママが大事な土鍋割っちゃったんだよね~」みたいな場合には(2a)の基本語順が使われるが、誰かに土鍋のことを尋ねられた場合、たとえば友だちと鍋パーティーをすることになったから土鍋を買いに行く、というあなたに対して友だちが「え?土鍋持ってなかったっけ?」と言ったような場合である。その場合、目的語の「土鍋」は共有されている旧情報なので、主題として文頭に置かれ、もともとそこに置かれていた主語はその場を締め出されて動詞の後ろに移動する。それが(2b)である。

このような主題化はマテンゴ語ではよく耳にする。マテンゴ語にはいわゆる受動態の形態がない。「トムは犬に噛まれた」のような受動態を用いて表現される状況には、マテンゴ語では「トム」を文頭に置いて主題化し、「トムは犬が噛んだ」のような表現が用いられる。(3b)がそれである。

| (3) | a. | Jímbwa | dʒi-a-mu-lum-iti | Tóm. |

| | | 9.犬 | SM9-過去-OM1-噛む-完了 | 1.トム |

| | | 「犬がトムを噛んだ」 |

| | b. | Tóm | dʒi-a-lum-iti | Jímbwa. |

| | | 1.トム | SM9-過去-噛む-完了 | 9.犬 |

| | | 「トムは犬が噛んだ(=トムは犬に噛まれた)」 |

スワヒリ語や英語の受動態の文をマテンゴ語に訳してもらうと、必ず(3b)のような形が返ってくる。噛まれた「トム」は文頭に置かれるが、動詞の主語接辞は9クラスなので、主語は変わらず「犬」である。したがって、(3b)は受動態になっているわけではなく、目的語のトムが主題化されているだけである。

目的語以外の要素も、文頭に移動させれば主題になる。

| (4) | a. | Máhimba | ga-a-támíti | mu-kítengu |

| | | 6.ライオン | SM6-過去-住む | LOC18-森 |

| | | 「ライオンが/は森のなかに住んでいる。」 |

| | b. | Mu-kítengu | ga-a-támíti | máhimba |

| | | LOC18-森 | SM6-過去-住む | 6.ライオン |

| | | 「森の中にはライオンが住んでいる。」 |

| | | |

| (5) | a. | ligáli | láka | Kinunda | li-hálabwikí. |

| | | 5.車 | 5.の | 1.キヌンダ | SM5-故障している |

| | | 「キヌンダ氏の車は故障している。」 |

| | b. | Kinunda | li-hálabwikí | ligáli | láke. |

| | | 1.キヌンダ | SM5-故障した | 5.車 | 彼の |

| | | 「キヌンダ氏は(彼の)車が故障している。」 |

(4a)は通常の語順、(4b)は「森の中」という場所を文頭に移動して主題化している。(5)は、通常の語順が(5a)、そこから車の所有者である「キヌンダ氏」を取り出して主題にしたのが(5b)である。(5b)が使えるのは、たとえば「キヌンダさん、今日は来ないらしいね。どうしたんだろう」とみんなが心配しているところに、「あ、言い忘れてたけど、キヌンダさんは今車が故障してるんだって」といったキヌンダさんの説明をするような場合である。バントゥ諸語の基本語順はSVOなので、動詞の前は基本的に主語の位置なのだが、マテンゴ語では「動詞の前」というのは主題の位置でもあり、そちらのほうが優先される。つまり文中に主題化された要素があれば、それが動詞の前に置かれ、もともとそこにあったはずの主語は、動詞の後ろにおいやられてしまう。主題を文頭に置くというのはマテンゴ語以外のバントゥ諸語でもよく見られるが、そのなかでも特にマテンゴ語は主題にこだわるようである。このように、マテンゴ語の語順は情報報構造によって決まっている。

バントゥ諸語の焦点

マテンゴ語は主題にこだわる言語だが、バントゥ諸語のなかには焦点にこだわる言語もある。また、主題にも焦点にもあまりこだわらない言語もある。その違いがはっきりわかるのが主語の現れ方である。主語が主題になる場合と焦点になる場合の現れ方を、マテンゴ語、スワヒリ語、チガ語という3言語で見てみよう。「トムはもう来た?」に対する返事のなかでは「トム」は旧情報なので主題、「誰が来たの?」に対する返事のなかの「トム」は新情報なので、これは焦点である。

まずマテンゴ語。先にも述べたように、マテンゴ語の語順は情報構造によって決まるので、「カピンガはもう来た?」に対する返事(つまり主題)と「誰が来たの?」に対する返事(つまり焦点)も、語順で区別される。

| (6) | a. | Kapenga | dʒu-hik-iti. |

| | | 1.カピンガ | SM1-着く-完了 |

| | | 「(カピンガ氏はもう来た?と聞かれて)カピンガ氏は来たよ。」 |

| | b. | dʒu-hik-iti | Kapenga |

| | | SM1-着く-完了 | 1.カピンガ |

| | | 「(誰が来たの?と聞かれて)カピンガ氏が来たよ。」 |

(6a)のほうは「カピンガ氏」について聞かれているので、「カピンガ氏」はこの会話の前提であり、主題である。この場合は「カピンガ氏」は動詞の前に現れる。それに対して(6b)のほうは、「誰が?」と聞かれているので「カピンガ氏」は新情報であり、焦点である。この場合は「カピンガ氏」は動詞の後ろに現れる。

スワヒリ語の場合は、「もうジュマは来た?」に対しても「誰が来たの?」に対しても、答え方に特段の違いはない。つまりスワヒリ語ではこのような場合には主題と焦点を区別しない(スワヒリ語に主題と焦点の区別がないというわけではなく、あくまでも「このような場合」の話である)。どちらの場合も基本語順どおり、主語は動詞の前に現れる。

| (7) | Juma | a-me-kuja. |

| | 1.ジュマ | SM1-完了-来る |

| | 「(ジュマはもう来た?と聞かれて)ジュマは来たよ。」 |

| | 「(誰が来たの?と聞かれて)ジュマが来たよ。」 |

ところが、ウガンダで話されているチガ語では、主語が焦点になる場合は、語順どころか構文自体が変わってしまう。

| (8) | a. | Mukasa | ya-yíja |

| | | 1.ムカサ氏 | SM1.完了-来る |

| | | 「(ムカサ氏はもう来た?と聞かれて)ムカサは来たよ。」 |

| | b. | Mukasa | ni | we | wáá-yija. |

| | | 1.ムカサ氏 | COP | 彼 | RM.SM1.完了-来る |

| | | 「(誰が来たの?と聞かれて)来たのはムカサだ。」 |

| | | *Mukasa | ya-yíja |

| | | *Ya-yíja | Mukasa |

チガ語の基本語順も、マテンゴ語やスワヒリ語と同じくSVOなのだが、「誰が来たの?」という質問に対する答えのように主語に焦点があたる場合には、普通のSV語順の単文が使えない。この場合は関係節を使って「来た人はトムだ」という分裂文にしなければならない。マテンゴ語やスワヒリ語でも、同じような分裂文で焦点を明確にすることはできるし、実際に焦点を表すために分裂文もよく用いられるが、チガ語はそれが必須であるという点で大きな違いがある。

このように、「誰が来たの?」というWH疑問文に対する答え方は3言語とも異なっているのだけれど、そもそも主語を尋ねるWH疑問文自体も異なっている。

| (9) | 「誰が来たの?」 | | | |

| | a. | マテンゴ語 | | | | |

| | | dʒuhikiti | ɲáne? | | | |

| | | SM1.来た | 誰 | | | |

| | b. | スワヒリ語 | | | | |

| | | Nani | amekuja? | | | |

| | | 誰 | SM1.来た | | | |

| | c. | チガ語 | | | | |

| | | Ní | óhe | owááyija? | | |

| | | COP | 誰 | RM.SM1.来た(人) | | |

マテンゴ語では疑問詞ɲáne「誰」が動詞の後ろ、スワヒリ語ではnani「誰」が動詞の前に置かれる。ところがチガ語では、動詞の前にも後ろにも疑問詞óhe「誰」をそのまま置くことができず、答えの場合と同じく関係節を用いて「来たのは誰?」という分裂文にしなければならない。つまり、単文では主語を焦点化できないということである。チガ語のような言語はバントゥ諸語のなかに結構たくさんある。それらの言語でも、目的語や時・場所をたずねるWH疑問文は、語順も構文も変えることなく、尋ねたいところにそのまま疑問詞を置くだけでよい。主語の焦点化だけは特別扱いである。

さて、いろんな言語の調査をしていると、言語によって異なる固有名詞が出てくるのがおもしろい。マテンゴ語の例文であれば、マテンゴ民族によくある「カピンガ」や「キヌンダ」である。私がタンザニアでいつもお世話になっているホストファミリーの名前も「キヌンダ」である。ところが、私の論文の例文には「トム」がよく出てくる。「カピンガ」や「キヌンダ」よりも多い。これには理由がある。今からちょうど30年前、初めてタンザニアのリテンボという村にフィールドワークに行ったときのことである。偶然、同じ時期に隣り村で、ドイツ人の言語学者がマテンゴ語と隣接するンデンデウレ語という言語の調査をしていた。「トム」というのは、そのドイツ人言語学者の名前である。村でいろんな人が私に「トムというMzunguが隣りの村にいるけれど、会ったか?」と言いにきた。Mzunguというのはスワヒリ語で「ヨーロッパ人」の意味である。きっとトムのほうも「ノブコというMjapaniが隣り村にいるけれど、会ったか?」と何度も言われていたに違いない。「隣り村」といっても結構遠いのでなかなか会う機会もなかったのだが、ようやく会うことができた日の夜、トムと一緒に歩いていたときに数匹の犬が私に飛び掛かってきた。ぎゃー!と私が叫び声をあげるよりも先に、トムが私の上に覆いかぶさってくれた。おかげで私は無傷だったが、彼は何か所も噛まれ、そのまま病院に連れていかれた(実は私たちに襲い掛かったのはこの病院のお医者さんの自宅の番犬だったことが後からわかった)。幸い狂犬病の心配はなかったものの、手足に巻かれた包帯が痛々しかった。

もちろんこの事件は翌朝には村中が知るところとなり(そういうウワサは信じられないスピードで広がる)、トムは一躍ヒーローとなった。それ以来、私の調査協力者は例文に「トム」という名前を使いたがるようになった。特に上にあげた「トムは犬が噛んだ」は、私の調査協力者のお気に入りの例文である。そしてトム自身も気に入ってくれている。

参考文献

Hyman, Larry and J. van der Wal. (eds.)2017. The conjoint/disjoint alternation in Bantu. Berlin: De Gruyter Mouton.

Lambrecht, K., 1994. Information Structure and Sentence Form. Cambridge University Press, Cambridge.

Li, C. N. (Ed.) 1976. Subject and Topic. New York: Academic Press.

Yoneda, Nobuko 2011. ‘Word order in Matengo (N13): Topicality and informational roles.’ Lingua, 121(5).

米田信子 2008.「マテンゴ語の情報構造と語順」『言語研究』133.

-

- 2024年07月02日 『5. 踊る言語学:アフリカ諸語のフィールドワーク:バントゥ諸語の動詞 米田信子(大阪大学)』

-

バントゥ諸語文法の2大特徴、ひとつは前回の名詞クラスとそれを基盤とする文法呼応システム、そしてもうひとつが膠着性の高い動詞構造である。

動詞の構造

バントゥ諸語の動詞は極めて膠着性が高く、いくつものパーツ(=形態素)が組み合わさって1つの動詞ができあがる。(1)はナミビアで話されているヘレロ語の動詞の例である。

| ヘレロ語 |

| (1) | mbekemúzíkira |

| | mbi-á-ka-mu-zik-ir-á |

| | SM1sg-過去-移動-OM3sg-料理する-APPL-非完了 |

| | 「私は(今日)彼女のために(別の場所で)料理をしてきた。」 |

mbekemúzíkiraはzika「料理する」という動詞が活用したもので、この1単語で「私は今日彼女のためにどこか別の場所で料理をしてきた」という意味を持つ。2段目はこの動詞がどんな形態素で構成されているのかを示している。主語が「私」であることは語頭のmbiが表し、「彼女のために」というのはmu「彼女」とir「~のために」の組み合わせが表している。(1)を見ると、「今日」や「別の場所」を表していそうなものは見あたらないが、この活用形が当日起きたことを表す「近過去形」であることは2つのáの組み合わせによって表されているし、移動を伴うことはka-によって表されている。このように、いくつもの形態素が集まって、まるで「文」のような動詞ができあがる。バントゥ諸語では動詞だけでも文が成り立つが、動詞はそれだけたくさんの情報を持っているのである。

主語接辞(SM)と目的語接辞(OM)

先週の名詞の回で、名詞修飾語は被修飾名詞が属している名詞クラスに呼応して異なる形の接頭辞を伴って現れるという説明をしたが、名詞クラスが影響するのは名詞修飾語だけでなく、動詞も同じである。動詞の語頭には「主語接辞(SM)」と呼ばれる接辞が付くが、これは主語名詞が属している名詞クラスに呼応して異なる形で現れる。

| スワヒリ語 |

| (2) | a. | Jembe | li-me-vunjika. |

| | | 5.鍬 | SM5-完了-割れる |

| | | 「鍬は折れている。」 |

| | b. | Kikombe | ki-me-vunjika. |

| | | 7.コップ | SM7-完了-割れる |

| | | 「コップは割れている。」 |

| | c. | Sahani | i- me-vunjika. |

| | | 9.皿 | SM9-完了-割れる |

| | | 「皿は割れている。」 |

次は「目的語接辞(OM)」と呼ばれる接辞の例である。目的語接辞は、目的語名詞に呼応して動詞に付けられるが、目的語名詞自体が文中に現れない場合に代名詞的に用いられることが多い。その場合でも、指している名詞が属している名詞クラスによって異なった形で現れる。

| スワヒリ語 |

| (3) | a. | Ni-li-nunua | kitabu. |

| | | SM1sg-過去-買う | 7.本 |

| | | 「私は本を買った。」 |

| | b. | Ni-li-ki-nunua. |

| | | SM1sg-過去-OM7-買う |

| | | 「私はそれ(本)を買った。」 |

| (4) | a. | Ni-li-nunua | kamusi. |

| | | SM1sg-過去-買う | 9.辞書 |

| | | 「私は辞書を買った。」 |

| | b. | Ni-li-i-nunua. |

| | | SM1sg-過去-OM9-買う |

| | | 「私はそれ(辞書)を買った。」 |

「私は子どもたちにバナナをあげた」のように目的語が2つあるような二重目的語構文において、[1]どちらの目的語を目的語接辞に置き換えることができるか? [2]動詞の中に目的語接辞をいくつ入れることができるか?ということがバントゥ諸語の研究ではよく話題になる。これらは言語によって異なっている。スワヒリ語は、[1]は「人物」、[2]は「1つ」である。したがって(5b)や(5c)は非文である(非文には文の前に*を付けている)。

| スワヒリ語 |

| (5) | a. | Ni-li-wa-pa | ndizi. |

| | | SM1sg-過去-OM3pl-与える | 10.バナナ |

| | | 「私は彼ら(子どもたち)にバナナをあげた。」 |

| | b. | *Ni-li-zi-pa | watoto |

| | | SM1sg-過去-OM10-与える | 2.子どもたち |

| | | (私はそれ(バナナ)を子どもたちにあげた。) |

| | c. | *Ni-li-zi-wa-pa. |

| | | SM1sg-過去-OM10-OM3pl-与える |

| | | (私はそれを彼らにあげた。) |

一方、ガンダ語の場合は、(6)が示しているように、どちらの目的語も代名詞として目的語接辞で表すことができるし、動詞の中に2つの目的語接辞をいっぺんに入れることもできる。

| ガンダ語 |

| (6) | a. | N-ba-wádde | amátooke. |

| | | SM1sg-OM2-与えた | 6.バナナ |

| | | 「私は彼ら(子どもたち)にバナナをあげた。」 |

| | b. | N-ga-wádde | abána. |

| | | SM1sg-OM6-与えた | 2. 子どもたち |

| | | 「私はそれ(バナナ)を子どもたちにあげた。」 |

| | c. | N-ga-bá-wadde. |

| | | SM1sg-OM6-OM2-与えた |

| | | 「私はそれを彼らにあげた。」 |

さらに、ガンダ語では(7)のように目的語接辞を最大3つまで同時に動詞に付けることができる。

| ガンダ語 |

| (7) | A-ki-bá-n-gámbidde. |

| | SM3sg-OM7-OM3pl-OM1sg-代わりに伝えた |

| | 「彼女は私の代わりにそれを彼らに伝えた。」 |

結果的に、「コレがソレにアレして」みたいな代名詞だらけの、まるで熟年夫婦の会話のような動詞ができあがるのだが、驚くなかれ、ルワンダ語はもっとすごい。

| ルワンダ語 (Kimenyi 2002) |

| (8) | arana-ha-ki-zi-ba-ku-n-someesheesherereza |

| | SM3sg. 現在.また-OM16-OM7-OM10-OM3pl-OM2sg-OM1sg-~の代わりに…のために読ませる |

| | 「彼女はまた私の代わりに彼らにそこ(16)でそれ(10.めがね)を使ってそれ(7.本)を君のために読ませている」 |

これはバントゥ諸語の論文の中でよく紹介される例で、目的語接辞が6つも並んでいる。何度も読み返さないと何を言っているのかわからない(何度読んでもわからないかも知れない)が、「私がするはずだった君のための読み聞かせを、彼女は私の代わりに別の人たちに、しかも場所もめがねを使うことも指定して、やらせた」といった内容である。これはあくまでも論文用の作例であり、このような動詞が実際に会話の中で出てくるのかというと疑わしい気がするが、少なくとも(7)のガンダ語の例は、私の調査協力者によると実際によく耳にするそうである。代名詞だらけでも理解できるくらいみんなよくわかり合えているということなのだろうか。

動詞派生接辞

(8)の例では、後半のsomeesheeshererezaの部分は分析しないで書いているが、これを形態素に分けて書くとsom-eesh-eesh-er-er-ez-a(読む-CAUS-CAUS-APPL-APPL-APPL-FV)となる。もともとの動詞語根はsomだけである。その後ろに使役形派生接辞(CAUS)が2つ、適用形派生接辞(APPL)が3つも付いている。こんなふうにバントゥ諸語では、動詞語根の後ろに派生接辞を付けて、動詞語根が持つ意味に別の意味を加えることができる。スワヒリ語で例を挙げてみよう。

| (9) | 語幹:fung「閉める」 |

| | a. | fung-w-a | 受動形 | 「閉められる」 |

| | b. | fung-ik-a | 状態形 | 「閉まる」 |

| | c. | fung-u-a | 反転他動詞形 | 「開ける」 |

| | d. | fung-uk-a | 反転自動詞形 | 「開く」 |

| | e. | fung-ish-a | 使役形 | 「閉めさせる」 |

| | f. | fung-an-a | 相互形 | 「閉め合う」 |

| | g. | fung-i-a | 適用形 | 「~のために閉める」 |

| | h. | fung-ish-an-a | 使役相互形 | 「閉めさせ合う」 |

名詞クラス接頭辞を替えることでひとつの名詞語幹がいろんな意味に広がるように、動詞も、派生接辞を加えることでひとつの動詞語幹からいろんな方向に意味を広げることができる。

Vevarasana

動詞の形態素分析を説明するたびに思い出すことがある。もう15年くらい前のことになるが、とある団体から「ベベラサナ」というヘレロ語をローマ字表記にするとどうなるか?という問い合わせがあった。日本でヘレロ語のことをたずねられたのは初めてのことだったので、これには驚いた。なんでもナミビア北西部で伝統的な生活スタイルを守っているヒンバという民族の村に日本人タレントが滞在するというテレビの企画がかつてあって、そのタレントがヒンバの村を去るときに、ヒンバの長老から「ベベラサナ」というヘレロ語の言葉を送られたらしい。ヘレロ語は、ヘレロ人だけでなくヒンバ人の言語でもある。意味は「離れていてもいつも我々の心は通い合っている」とのこと。ネットで検索してみると、プロフィールに「好きな言葉:ベベラサナ」と書いている人が結構たくさんいてさらに驚いた。

「ベベラサナ」をローマ字表記にする際に迷うところはおそらく「べ」と「ラ」だろう。前者はbeなのかveなのか、後者はraなのかlaなのか。ヘレロ語ではbの音は鼻音の直後にしか現れないので「ベベラサナ」の「べ」はveで決まり、ヘレロ語にはlの音はないので「ラ」はraで決まりである。問い合わせは「ベベラサナ」のローマ字表記を教えて欲しいというものだったので、回答はveverasana。これで終わっても良かったのだが、言語学者は当然分析したがる。形態素に分けるとve-ver-asan-aとなる。ve-は三人称複数形の主語接辞、asanは「互いに~し合う」という相互形、語幹がver-a、意味は「彼らはお互いにveraし合う」となる。この中に「離れていても」といった意味が含まれているわけではないが、こんなふうに短い文やひとつの単語に、そこに明示されていないいろんな意味を含ませることはアフリカではよくある。

さて、ここで最も重要なのは語幹veraである。ヘレロ語は日本語の「雨」と「飴」のように音の高さで単語が区別されるのでvera(低低)とvéra(高低)の可能性があるのだが、veraは「罰する」、véraは「病気になる」という意味で、どうがんばってみても「離れていても心が通じ合う」という意味に拡大解釈するのは難しい。方言差だろうかとも思ってみたが、それも違う。そこで私の調査協力者にたずねてみたところ、おそらくそれはveraではなくvaraのまちがいではないかとのこと。varaの意味は「満足する・尊敬する」といったところである。語幹がvaraならvevarasana「彼らは満足/尊敬し合う」、確かにこれなら「(離れていても)お互いのことを思い、心が通い合っている」という解釈ができそうだ。

数年前にマイナーな言語のちょっとすてきなことばを紹介する『なくなりそうな世界のことば』1)という本が出た。その中にバントゥ諸語のことばも入れたいと声をかけてもらったので、ヘレロ語のvevarasanaを紹介してもらうことにした。日本語表記は「ヴェヴァラサナ」にした。今回の連載記事を書くにあたってちょっと気になったので検索してみると、かつてたくさん出てきた「ベベラサナ」は今回は一件も出てこなかったが、その代わりに「ヴェヴァラサナ」やvevarasanaがたくさん出てきた。「好きなことば」としてだけでなく、お店の名前になっていたり、マンガのタイトルになっていたり、vevarasanaとプリントされたTシャツまで売っているではないか。まさかヘレロ語の動詞がプリントされたTシャツが日本で売られる日が来るとは! 次回ナミビアに行くときにお土産に買っていこうか。それにしても、ちゃんとvevarasanaに修正されてよかった。「離れていても彼らは罰し合う」とか「一緒に病気になる」と書かれたTシャツでは、どうにも喜んでもらえそうにない(笑)。

注1)『なくなりそうな世界のことば』創元社

参考文献

Kimenyi, Alexandre. 2002. A Tonal Grammar of Kinyarwanda – An autosegmental and metrical analysis. The Edwin Mellen Press.

-

- 2024年06月18日 『3. 踊る言語学:アフリカ諸語のフィールドワーク:バントゥ諸語の歴史 米田信子(大阪大学)』

-

前回はアフリカの言語を社会言語学的に分類してみたが、系統的に分類すると、アフリカ大陸の言語は、ニジェール・コンゴ大語族、ナイル・サハラ大語族、アフロアジア大語族、コイサン大語族1)という4つの大語族に分けられる。この中で一番言語数が多いのがニジェール・コンゴ大語族である。アフリカには約2000の言語があることは第1回で述べたとおり。そしてその3/4にあたる約1500語をニジェール・コンゴ大語族が占めている。バントゥ諸語は、そのニジェール・コンゴ大語族に属している「ベヌエ・コンゴ語派」という下位分類の、さらに下位の下位、くらいに分類されるグループである。したがってバントゥ諸語というのは、系統樹的にはかなり下のほうに位置する1グループにすぎないのだが、その数は500-600言語、その存在感たるや、まるでひとつの語族のようでもある。(ところで、第1回でバントゥ諸語の数を「500-600語」と書くべきところが「500-6000語」となっていたのを友人が見つけてくれました。いくらなんでも6000語は多すぎっ! すみません、修正しました。)

バントゥ諸語の歴史

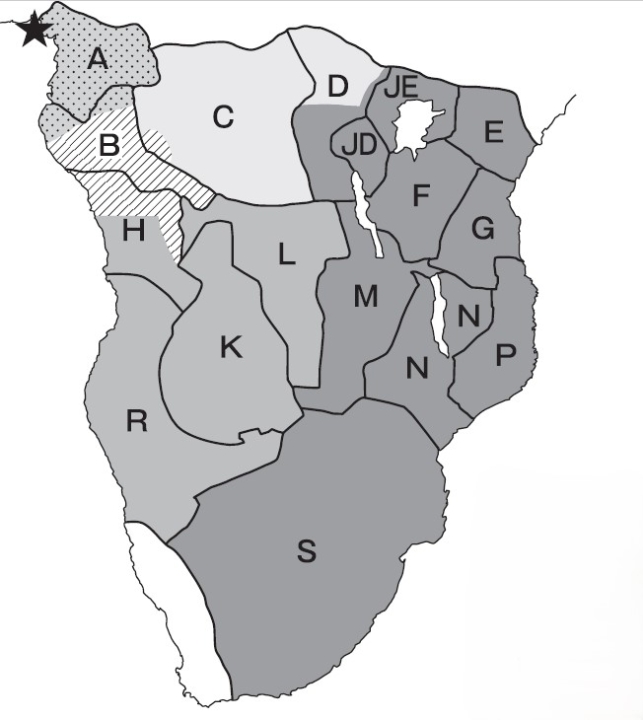

言語の拡散には大きく分けて2つのケースがある。ひとつは、ある言語が支配的になって、もともとその地で話されていた言語に取って替わる場合、つまり人の移動を伴わずに言語だけが拡散していく場合である。もうひとつは、人が移動していくことによってその人たちの言語が拡散していく場合、つまり人と言語が一緒に拡散していく場合である。地図1で線で囲んでいるのが現在のバントゥ諸語圏であるが、この広さゆえに、バントゥ諸語の拡散は言語だけが拡散したケースだと考えられていたこともあったようだ。しかし、これは話者の遺伝子を調べれば確認できることである。遺伝子を調べた結果、バントゥ諸語の拡散は後者、すなわち人の移動によるものであることが明らかになった(Bostoen 2018)。

今から6000-7000年前、ベヌエ・コンゴ語派から分派が始まり、何度も分派を繰り返しながら、現在のナイジェリア南東部とカメルーン西部にまたがる国境地帯(地図1の星印のあたり)でバントゥ系民族の祖集団が形成された。そこで話されていたのが、現在のバントゥ諸語の先祖にあたる「バントゥ祖語」である。今から約5000年前に話者たちはその地をスタートし、3000-3500年をかけて現在のバントゥ諸語圏である赤道以南アフリカ大陸に広く拡散していった。これは距離にして4000キロを超える大移動である。Bantu Expansionの名で知られるこの大移動は、距離だけでもすごいが、さらにすごいのは、言語だけでなく、農耕や定住といった新しい生活様式を広めることになったという点である。つまりバントゥ諸語の拡散の歴史は、同時にバントゥ系民族の移動の歴史でもあり、また農耕や定住の伝播の歴史でもある。Bantu Expansionは、アフリカ大陸における最も影響力のあるイベントのひとつであると言われるくらい、アフリカの歴史にとって重要なことなのである。

歴史はどのようにしてわかるのか?

拡散する前の祖語はどのようなものだったのか、それがどのように分岐し、どのような経路で拡散していったのか、といった言語の歴史を明らかにすることを目的とする歴史言語学の代表格が比較言語学である。比較言語学では、共通の起源を持つと考えられる同系の言語の規則的な音韻対応を手掛かりに、祖語を再建し、そこから分岐した諸言語の歴史を辿るという手法を用いる。しかし比較言語学は文献資料を持つ言語を前提として発展してきた学問である。実際にインド・ヨーロッパ語族の系統関係が研究の早い時期から明らかになっていた理由のひとつは、サンスクリット語、ギリシャ語、ラテン語といった紀元前に遡る文献資料を持つ言語が存在したことである(吉田 2018)。ところがバントゥ諸語にはそのような文献資料が存在しない。これはバントゥ諸語に限ったことではなく、アフリカ諸語には古い文献資料なんてものがないのである。書かれたものが存在していたとしても、それは極々限られた言語であり、それらだって紀元前どころか、せいぜいここ100年200年しか遡ることができない。そうなると、歴史を遡るための手がかりになるのは「現在の言語」だけである。したがって、バントゥ諸語の歴史的研究とは、現在の言語から過去を推測するということである。アフリカの場合は、気候や土壌の質といった環境的な条件からも、考古学的な「物的証拠」が出てくることがほとんど期待できないため、言語データは貴重な歴史的根拠である。

文献資料に慣れていると、書かれたものがないというのは甚だ頼りない感じがするかも知れない。それでもバントゥ諸語の歴史研究は、これまでそのようにやってきて、十分に成果を出している。バントゥ諸語の歴史研究の成果を見ると、たとえ古い文献が存在しなくても、共時的に観察される言語事実に歴史言語学の方法論を適用することで言語やその話者の過去を推察することができるのだと、むしろ勇気づけられる気がしてくる。

アフリカの歴史においてバントゥ諸語の歴史はそれくらい重要なのだが、私が調べているのは言語の歴史でも歴史的な言語でもなく、あくまで「現在のバントゥ諸語」である。歴史的な分析は歴史言語学者にお任せするとして、私の仕事は信頼に値する言語データを彼らに提供すべく、現在のバントゥ諸語の姿をしっかりと記述することである。調査の際に、目の前でしゃべってもらっているこの言語を聞き取ることが5000年の歴史につながるのだと思うと、ちょっとロマンを感じたりする。

「バントゥ諸語」であることの基準

前回も書いたように、言語は連続的なものである。ベヌエ・コンゴ語派のなかから「バントゥ諸語」という一派が分かれたと言っても、隣接する言語とはやはり連続的である。したがって「バントゥ諸語」というグループは、その連続体のどこかが切り取られたということになる。マルコム・ガスリーという英国の言語学者は、バントゥ諸語とそれ以外の言語とを区別する基準として次のような条件を挙げている(Guthrie 1948)。

[1]少なくとも5つ以上の名詞クラスを持つ。

[2]ほとんどの単語が膠着によって形成される。

[3]母音体系は、aおよび同数の前舌母音と後舌母音で構成されている。

[4]同語源の語彙を共有している。

[1]は、バントゥ諸語のいわば「きも」である。バントゥ諸語には「名詞クラス」と呼ばれる名詞の分類とそれを基盤とする文法呼応システムがある。各クラスには比較研究のために祖語を基にして一定の順番で番号がふられているのだが、スワヒリ語の例を挙げると、名詞は15種類の名詞クラスに分かれていて、panga「なた」、chungu「土鍋」、sahani「皿」は、それぞれ5クラス、7クラス、9クラスに属している。これらの名詞を修飾する -pya「新しい」という形容詞は、(1)が示すように被修飾名詞が属している名詞クラスに呼応して異なる形(jipya, kipya, mpya)で現れる。

| (1) | a. | panga | ji-pya | 「新しいなた(5クラス)」 |

| b. | chungu | ki-pya | 「新しい土鍋(7クラス)」 |

| c. | sahani | m-pya | 「新しい皿(9クラス)」 |

[2]は、単語が「形態素」と呼ばれるいくつもパーツによって構成されているということである。たとえば、(2)のalinipikiaというスワヒリ語の動詞は6つの形態素で構成されている。日本語訳を見るとまるで文のような情報量だが、1単語の動詞である。

| (2) | a-li-ni-pik-i-a |

| SM1-PST-OM1sg-料理する-APPL-FV |

| 「彼が私のために料理をしてくれた」 |

上の[1]-[4]の条件のすべてが揃っているものが「バントゥ諸語」として分類されるのだが、実際には、バントゥ諸語の祖地に近いカメルーンやナイジェリア南東部で話されている言語の中にはこれらの条件のいくつかを満たしていてバントゥ諸語と区別するのが難しい言語も少なくない。

そこで、バントゥ諸語とそれ以外の言語とを区別するもうひとつの手がかりが分類番号である。バントゥ諸語は、A83、N13のようにローマ字と2桁もしくは3桁の数字を用いて分類される。これはガスリーによる分類で、彼は、バントゥ諸語が話されている地域を15のゾーンに分けてローマ字をあて、さらに各ゾーン内の言語を10番台、20番台といった語群にまとめた。ガスリー以降いくらかの改訂が加えられ、現在では地図2のような17のゾーンに分けられるのが一般的である(米田 2022)。「バントゥ諸語」と認められたものには、この分類番号が付けられる。言い換えれば、この分類番号が付けられている言語が「バントゥ諸語」ということになる。いささか人為的な区切りであることは否めないのだが、今日でもバントゥ諸語研究にはこの区別が用いられている。バントゥ諸語に関する論文には、たいてい言語名に加えてこの分類番号が記してある。私がこれまでメインで調査を行ってきたマテンゴ語とヘレロ語とスワヒリ語は、それぞれN13、R31、G42である。表1に、バントゥ祖語で*-dim-が再構築されている「耕す」という動詞の分布を示しながら、各ゾーンの言語の例を挙げてみた。聞いたことがある言語名があるだろうか?

表1: 動詞 *-dim-「耕す」の分布

| B85b | ヤンス語 | lịm |

| C53 | テンボ語 | lem |

| E61 | ルヮ語 | rem |

| F21 | スクマ語 | lim |

| G42 | スワヒリ語 | lim |

| JD62 | ルンディ語 | rim |

| JE11 | ニョロ語 | lim |

| K14 | ルウェナ語 | lim |

| L31c | ルバ語 | dim |

| M42 | ベンバ語 | lim |

| N13 | マテンゴ語 | lɪm |

| N31 | チェワ語 | lim |

| P21 | ヤオ語 | lim |

| R21 | クヮニャマ語 | lim |

| S33 | 南ソト語 | lẹm |

| S41 | コサ語 | lim |

| S42 | ズールー語 | lim |

(米田 2022)

注1) コイサン大語族は、厳密には系統的なグループではなく、系統がはっきりしないままに「南部アフリカ(および東アフリカの飛び地)で話されるクリック子音を持つバントゥ諸語以外のすべての言語」としてまとめられてきた。最近の研究(Güldemann 2014など)で、コイサン大語族には、少なくとも系統の異なる5つの語族が含まれていることがわかってきた。

参考文献

Bostoen, Koen 2018. The Bantu Expansion. Oxford Research Encyclopedia of African History. Oxford University Press.

Güldemann, Tom 2014. “Khoisan” linguistic classification today. Beyond ‘Khoisan’: Historical Relations in Kalahari Basin. John Benjamins.

Guthrie, Malcolm 1948. The Classification of the Bantu Languages. London: Oxford University Press.

吉田和彦 2018.「比較言語学」『日本語大辞典』東京堂出版.

米田信子 2022. 「歴史言語学から見るバントゥ系民族の移動」『アフリカ諸地域 ~20世紀』(岩波講座『世界歴史』第18巻)岩波書店.

-

- 2024年06月04日 『1. 踊る言語学:アフリカ諸語のフィールドワーク:ようこそ、アフリカ! 米田信子(大阪大学)』

-

「アフリカってどんなところ?」

初めてアフリカを訪れたのは1991年。西アフリカのトーゴとガーナに3か月滞在したときである。それ以来毎年行くようになり、それが仕事の一部になり、いつの間にかアフリカに行くことは私にとって「あたりまえ」のことになってしまった。あたりまえのことになったあたりから、いつどこに行ったとか、何に驚いたり感動したりしたかとか、あんまりよく覚えていないのだけれど、初めてのアフリカ滞在のことは今でもはっきりと覚えている。普段私は日記を書いたりしないのだが、この3ヶ月間だけは毎日日記を書いていた。日記を書いたのは後にも先にもこの3ヶ月だけである。それほど初めてのアフリカは衝撃的だった。

まず最初に思い出すのは青空市場のにおいである。太陽が照りつけるじっとりと暑い中で、体臭と汗、少し傷みかけた売り物の魚や肉、店番の人たちが食べている料理、捨ててあるゴミ、それらのにおいが混ざりあって、なんとも表現しがたい強烈なにおいを放っていた。初めて市場に行った日の日記を見直してみると以下のように書いてあった。

マーケットはものすごく強烈で、何を売ってるのかわかんないくらいぐちゃぐちゃ。野菜売り場のおばちゃんは、スープの中に魚とごはんが入ってるのを手で食べながら野菜や果物を売ってるから(もちろん売るときは手を拭いているんだけど、それでも)、どれもこれもぜんぶ油まみれ。マーケットのにおいがまたすごい。暑い中で魚とかお肉が並べてあるから、もうにおいだけで倒れそう。

幸いなことにちょうどオレンジの季節だったので、オレンジ売り場のさわやかな柑橘の香りが救いだった。私はオレンジ売り場を渡り歩くようにしながら、市場の中を歩いた(走り抜けた、というべきか)。

この20年ほどのあいだにアフリカは大きく変わってきた。経済成長も著しい。最近ではスーパーマーケットがずいぶん増えてきたし、青空市場でも、少なくとも肉や魚は涼しい屋内で売っているので、市場のにおいもずいぶんマイルドになってきた。それでも、アフリカはいろいろ強烈である。よく「アフリカってどんなところ?」っていうふわっとした質問をされることがある。これは困る。そもそもアフリカには55か国(日本政府が認めているのは54か国)もあるのだ。私が知っているのはその中のほんの一部だし、それらの国や地域のことだって、「どんなところか」と聞かれても説明できない。それでも敢えて一言で言うなら、「強烈なところ」である。この表現は誤解を招いたり差別を助長したりしてしまうかも知れないので慎重になる必要があるのだが、私にはこれが一番しっくりくる。もちろん市場のにおいだけではない。生活の知恵もいい加減さもつじつまの合わせ方も優しさも大らかさも、とにかくスケールが違う。だからこそ最高に魅力的で、ハマる。いや、沼る。

その魅力をこの連載でどこまで伝えられるのか自信はまったくないのだけれど、これから12週間、これまで私が行ってきたアフリカ諸語のフィールドワークをとおして見てきた、「アフリカ」の一端を伝えていきたいと思う。初回は、まず自己紹介から。

「なんでアフリカ?」

これもよくたずねられる質問である。時は1980年代中頃、世界的に「ワールドミュージック」というのが流行っていた。レコード・CD屋さんに行けば、「アフリカ」というコーナーがあった。「アフリカ」というコーナーだけでなく、「マリ」とか「セネガル」とか「ナイジェリア」とか国別の棚があるお店さえあった。最初に聞いたのはナイジェリアのサニー・アデ。それからザイール(現在のコンゴ民主共和国)のO.K.ジャズやパパ・ウェンバ、マリのサリフ・ケイタ、セネガルのユッスー・ンドゥールやイズマエル・ロー。どれも聴いてすぐに大好きになった。そしてアフリカに行ってみたくなった。それが私の「アフリカはじめの1歩」だった。

「言語学」という学問に興味を持ち始めたのもちょうどその頃である。ただしその頃は言語学がどういうものかもよくわかっていなかった。英語の文法をもう少しちゃんと理解したい、じゃあ「言語学」をやればいいのか、多分そのくらいのことだったんじゃないかと思う。「フィールド言語学」なるものを知ったのはそれよりもずっと後のことなのだが、そう、もともと興味があったのは確か「英語の文法」だったはず。なのに、興味はいつの間にか英語とはかけ離れた「誰も調査・研究したことがない言語」になっていた。興味なんてそんなもんだ。

世界には言語が6000-7000語もあると言われている。Ethnologueという言語データーベースには7,139がリストされている(Eberhard et al. 2021)。だから、「誰も調査・研究したことがない言語」だってたくさんある。アフリカだけでなく、そんな言語は世界中にある。でもせっかくなら、音楽をとおして大好きになったアフリカで調査をしてみたくなった。こうして私の「アフリカの言語研究」が始まった。

それから30数年が経つが、あのとき「アフリカの言語」を選んでよかったと今でも思う。いや、正直に言うと、もっと近いところにすればよかったなぁと思ったことも何度かある。いかんせんアフリカは遠い。それでも、やっぱり最終的には「アフリカ」を選択したことは大正解だった、というところにいつも行き着く。

タイトルのこと

この連載を始めるにあたり、一番悩んだのがタイトルである。最初は、「言語学者が見た『アフリカ』」とか、「言語学のフィールドワークから見るアフリカ」とか、なんかそんな感じのタイトルを考えていたのだが、参考までにと思ってこれまでの連載のタイトルを見てみると、どれもおもしろかったり、シャレを効かせてあったり、ちょっとおしゃれだったり、なんとも楽しそうなタイトルばかり。そこで私も、ちょっとキャッチーなタイトルにしてみた。私の勤務先である大阪大学外国語学部には25の専攻語があり、それぞれの専攻語に、たとえば、「灼熱のアラビア語」とか「情熱のスペイン語」とか「極寒のロシア語」とか、修飾語付きの呼び名がある。私が教えているスワヒリ語専攻は「踊るスワヒリ語」。なんだか楽しそうなこの名前を私は結構気に入っているので、それをいただいた。

「アフリカ=ダンス」というステレオタイプを増長させるようで、あんまり良くないかも、と思ったりもしたのだけれど、「踊る」が付くと言語学がちょっと楽しそうに聞こえるし、アフリカの言語研究にそういう楽しそうなイメージが付与されることを願ってこれでいくことにした。

そういえば、若いころはフィールドに行くたびに踊っていた。院生時代には、タンザニアで社会言語学の調査(伝統行事の中での使用言語を調べていた)を行うために村のダンスチームに加わっていたこともあった。おそらくこれは、アフリカに限らず多くの(特に女性)フィールドワーカーがやっていることだと思う。「踊る」って楽しいし、すぐに仲間に入れてもらえる。「踊るフィールド言語学者」はきっといろんな地域にいるはずだ。

調査・研究のこと

私が研究しているのは「バントゥ諸語」と呼ばれる言語群である。バントゥ諸語はアフリカ大陸の赤道以南、国の数にすると23か国に広く分布していて(Bostoen 2018)、その数は約500-600語と言われている。アフリカの言語はだいたい2000語くらいなので、その1/4以上をバントゥ諸語が占めていることになる。バントゥ諸語については、連載の3回目以降で詳しく説明する予定である。

バントゥ諸語のなかでもっとも有名なのはスワヒリ語だろう。遠く離れた日本の大学でも専攻できるほどの知名度である。おそらく多くの人が「サファリ(safari)」とか「ジャンボ (jambo)」といった単語を聞いたことがあると思うが、これらはスワヒリ語の単語である。ディズニー映画やミュージカルの『ライオン・キング』で(少し?)有名になった「ハクナ・マタタ(hakuna matata)」もスワヒリ語だ。私の主な調査対象は、このスワヒリ語、それから、タンザニアで話されているマテンゴ語とナミビアで話されているヘレロ語である。

マテンゴ語とヘレロ語とでは、調査に行く国が異なっているだけでなく、調査環境がまったく異なっている。マテンゴ語には文法書も辞書もない。まさに私がやりたかった「誰も調査・研究したことがない言語」である。ゼロからのスタート。たとえば、

| (1) | liísɔmaríadʒwagólúlákítεlεːkɔ |

はじめは音の羅列である。意味もわからないまま聞こえたとおりに発音記号で書いてみるが、どこで区切れるのかもわからない。それが、(2)のように単語になっていく。

| (2) | liísɔ | maría | dʒwagólúlá | kítεlεːkɔ |

さらに分析が進むと、それぞれの単語の意味もわかってくるし、もともと(3)のような基底の形だったところにいくつかの規則が適用されて、(2)のような音で実現しているということもわかってくる。

| (3) | lisú | maría | dʒu-a-gólol-adʒé | kítεlεku |

| 昨日 | マリア | SM-PST-洗う-IMPRF | 土鍋 |

| 「昨日マリアが/は土鍋を洗った」 | |

(SM:主語呼応接辞、PST:過去時制接辞、IMPRF:非完結相語尾)

ここで適用されている規則は以下のようなものである。

① フレーズ末の狭母音は広母音で現れる lisu > lisɔ, kítεlεku > kítεlεkɔ

② フレーズ末の1つ前の音節の母音は長母音化して2モーラになる lisú > liːsú, kítεlεku > kítεlεːku

③ 語尾-adʒéが付くと直前の音節の母音が交替する gólol > gólul

④ 語尾-adʒéは後続語があると最終音節が脱落する -adʒé > -a

⑤ 動詞語幹頭の高声調は右に拡張する gólol > gólól

⑥ フレーズ末の高声調は前のモーラに移動する lisú > liísu

③の母音の交替はo→u、ε→aなどいくつかのパターンがあるが、ここで起きているのはその中の1つである。⑤の高声調の拡張は、語尾に高声調がない場合に限られる。-adʒéは2音節目に高声調があるが、この音節が脱落してしまうため、高声調の拡張が起きる。

私の博士論文がマテンゴ語の最初の「文法記述」となり、私が作った語彙集がマテンゴ語の最初の簡易辞書となった。「マテンゴ語の第一人者」と言われたりすることがあるが、マテンゴ語の研究者が他にいないのだから、まぁまちがいではないかもしれない(笑)。でも、アフリカ諸語の研究者は、ほとんどがその言語の「第一人者」である。

一方のヘレロ語は、私が調査を始めたときにはすでに辞書も文法書も聖書もあった。先行研究もある。学校の語学科目にもなっているので教科書もある。おかげで前提知識として基礎的なところ、上の例でいえば少なくとも(2)、あるいは(3)に適用されている規則のいくつかは事前に理解したうえで調査を始めることができる(もちろんそれでも確認のために一から調査はするのだが)。さらに英国とドイツにはヘレロ語を研究している研究者がいる。「第一人者」にはなれなかったが、その代わりにヘレロ語のデータや意見の交換ができる。

フィールドワーク中の生活環境もかなり異なっている。マテンゴ語が話されているのは、タンザニアの西南端に位置するリテンボという村である。まず日本から飛行機で(直行便はないのでどこかで乗り換えて)タンザニアの一番大きな街ダルエスサラームに到着。そこからリテンボまでは、バスを乗り継いで丸2日かかる。村に入る最後の10数キロは道が舗装されておらず、雨が続くと車が通れなくなるので雨季には調査に行けない。ゲストハウスがないので調査中は村の人の家にお世話になるのだが、電気やガスがないため、アウトドア用品が役に立ったりする。

一方、ヘレロ語の場合は、ナミビアの首都ウィントフックにヘレロ・コミュニティがあるので、日本から飛行機で(これも直行便はないので2度乗り換えて)ウィントフックに到着したら、すぐに調査を始められる。キッチン付きのゲストハウスもスーパーマーケットもある。マテンゴ語のフィールド調査に行くときはバックパックを担いでいくが、ヘレロ語の調査のときはスーツケースで行く。マテンゴ語のほうは帰国の数日前には村を出なければならないが、ヘレロ語の場合は帰国直前まで調査ができる。

どちらのフィールドワークにも、それぞれのおもしろさと良さがある。この連載でそのあたりのことも紹介できればいいな、と思っている。ちなみに、どちらのフィールドでも「踊る」ことは仲間に入れてもらうために有効だった。

12週間、どうぞよろしくお願いします。

参考文献

Bostoen, Koen. 2018. The Bantu expansion. Oxford Research Encyclopedia of African History. Oxford: Oxford University Press.

Eberhard, David M., Gary F. Simons, and Charles D. Fennig (eds.). 2021. Ethnologue: Languages of the World. (24th edition). Dallas, Texas: SIL International.

Van de Velde, Koen Bostoen, Derek Nurse and Gérard Philippson (eds.). 2019. The Bantu Languages. 2nd edition. Oxon/ New York: Routledge.

-

- 2024年05月14日 『6月からの新連載のお知らせ』

-

2月から12回にわたり、「さかさまの空の下で—インカの言葉をたどる旅」と題して、ケチュア語のみならず、アンデスの文化や感染症流行下でのフィールドワークの経験を共有してくださった諸隈先生、ありがとうございました。

さて、6月4日からの12回の連載は米田信子先生(大阪大学)による「踊る言語学:アフリカ諸語のフィールドワーク」です。米田先生はバントゥ諸語の研究をされています。この連載では、バントゥ諸語の基本的な文法や歴史、社会言語学・人類言語学的な内容、日本語との対照研究についてご紹介してくださる予定です。(野口)

写真1. リテンボの村。マテンゴのもっとも古い村と言われている。

写真1. リテンボの村。マテンゴのもっとも古い村と言われている。

写真2. 山の斜面に畝を格子状に作った「インゴロ」と呼ばれるマテンゴ特有の畑。

写真2. 山の斜面に畝を格子状に作った「インゴロ」と呼ばれるマテンゴ特有の畑。

写真3. この森を抜けたところに調査協力者の家がある。

写真3. この森を抜けたところに調査協力者の家がある。

写真4. トムが犬に噛まれたのはこのあたり。

写真4. トムが犬に噛まれたのはこのあたり。

写真1. インド洋

写真1. インド洋 写真2. ダルエスサラーム、タンザニア

写真2. ダルエスサラーム、タンザニア 写真3. ナイロビ、ケニア

写真3. ナイロビ、ケニア 写真4. キルワ遺跡

写真4. キルワ遺跡 写真5. キルワ遺跡

写真5. キルワ遺跡 写真6. にぎやかな乗り合いバスの中

写真6. にぎやかな乗り合いバスの中 写真1. ヒンバの女性。日差しと虫から肌を守るため赤土を塗っている

写真1. ヒンバの女性。日差しと虫から肌を守るため赤土を塗っている 写真2. 村を出て 町で暮すヒンバの男性

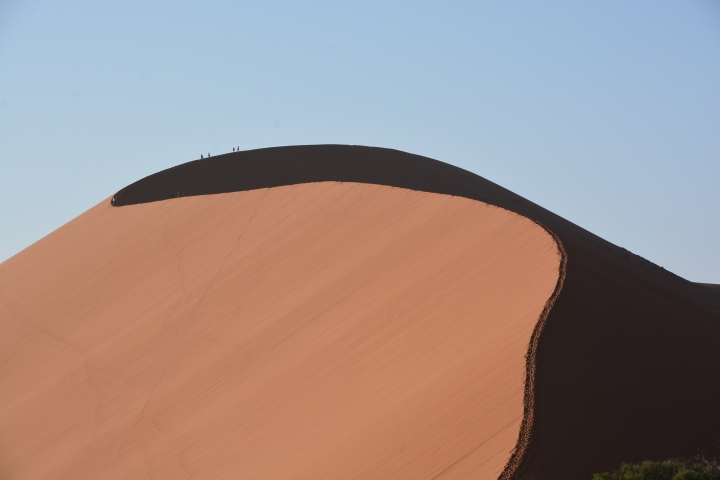

写真2. 村を出て 町で暮すヒンバの男性 写真3. アプリコット色で知られるナミブ砂漠(ナミビア)

写真3. アプリコット色で知られるナミブ砂漠(ナミビア) 写真4. 夕日があたるミブ砂漠

写真4. 夕日があたるミブ砂漠 地図1 アフリカ諸語の分布 (米田2022)

地図1 アフリカ諸語の分布 (米田2022) 地図2 バントゥ諸語の分類 (米田2022)

地図2 バントゥ諸語の分類 (米田2022) 写真1 バントゥ諸語圏東端はインド洋

写真1 バントゥ諸語圏東端はインド洋 アフリカの地図

アフリカの地図 オレンジ屋

オレンジ屋 ダンス

ダンス マテンゴ語の調査風景

マテンゴ語の調査風景