さかさまの空の下で—インカの言葉をたどる旅(ことば文化特設サイト)

ことば文化に関する気になるトピックを短期連載で紹介していきます。

-

- 2024年04月23日 『12. さかさまの空の下で—インカの言葉をたどる旅:ケチュア語従属節の課題 諸隈夕子(日本学術振興会特別研究員PD)』

-

関係節はどこまで作れるのか?

先週はケチュア語の従属節の概略を紹介した。従属節の一角となる関係節は、伝統的には「関係節となる文の中の要素を引っ張り出す」形で作られると考えられている。例えば関係節の元となる文を「ハチドリが庭で花の蜜を吸っている」とすると、この文からは「庭で花の蜜を吸っているハチドリ」「ハチドリが花の蜜を吸っている庭」「ハチドリが庭で吸っている花の蜜」「ハチドリが庭で蜜を吸っている花」などの関係節を作ることができる。

このハチドリの例に見るように、日本語はかなり制限がゆるいのでピンとこないかもしれないが、「それを抜き出して関係節を作ることができる文中の要素」には言語によって異なる制限がある。代表的な制限は抜き出される要素が文中でどのような役割を果たしているか (≒格) である。例えば、世界には「庭で花の蜜を吸っているハチドリ」(主語が抜き出される) は言えても「ハチドリが庭で吸っている花の蜜」(目的語が抜き出される) とは言えない言語もあるのだ。

この「関係節として抜き出せる要素の制限」を様々な言語で見比べランキング化したものが、関係節研究においては記念碑的な概念である「接近可能性階層 (accessibility hierarchy)」(Keenan & Comrie 1977; Comrie & Keenan 1979) である。具体的には主語>直接目的語>間接目的語>斜格>属格>比較の対象の順に関係節が作れる言語が多いと報告されているが、ケチュア語はどうだろうか?

実際のところ、ケチュア語はかなり幅広い要素を抜き出して関係節を作れる。接近可能性階層で言えば、主語・直接目的語・間接目的語までは問題無く関係節にできそうだ。逆に全く関係節にできないのは10種類の格のうちわずか3種類である。ただし関係節にできる7種類の格のうち、3種類は同じ格であってもどのような意味で使われるかによって関係節にできるかどうかが異なる。例えば「(一緒に何かの行為を行う人など) と」や「(道具) で」を表す共格 (-wan) は、「その手紙を書いたペン」のような道具の関係節化は問題無い一方で、「私が (その人と) 踊った人」はケチュア語としてはかなり不自然な表現になってしまう。

さて、ここまでケチュア語の関係節を「抜き出し」理論に則って解説してきたが、この言語では抜き出しでは説明できない関係節も作れる。例えば次のような例だ。

(1) Ñuqa-pa llamka-sqa-y qullqi 私-の 働く-~したもの-私の お金 「私が働いたお金」

抜き出し理論に乗っ取ると (1) では「お金」が関係節の元の文から抜き出されていることになるが、「私が働いた」の中に直接「お金」を戻すことはできない。「私はお金をに/へ/で/から……働いた」とは言えず、「私はお金を働いて稼いだ」のように表現を補わないと「元の文」を復元することはできないのだ。このような「抜き出しでは説明できない関係節」の存在は「サンマを焼く匂い」「頭が良くなる本」など日本語でも古くから指摘されており、「外の関係」(寺村 1992) と呼ばれている。

近年の従属節研究では、抜き出しで説明できる関係節もそうでない関係節も (さらに補文も) 包括的に捉える理論 (Shibatani 2019) も成長している。ケチュア語はこの理論の発展に大きく寄与できるのではないかと期待している。

従属節内の主語と目的語

日本語に「てにをは」があることは周知のとおりであるが、その使い方は絶対的なものではない。例えば、日常会話など砕けた表現だと主語を表す「は/が」、目的語を表す「を」が抜け落ちるということはよく指摘されている。

砕けた表現でなくても、世界には「は/が」や「を」に相当する表現が場合によって抜け落ちる言語が見られる。よく知られているのはスペイン語で、目的語が生き物かどうか (厳密にはそれだけではないのだが) によって前置詞aを使うかが分かれる。主語や目的語を表す方法にバリエーションがあることをそれぞれ「示差的主語標示」「示差的目的語標示」(あるいは、それ以外の要素もひっくるめて「示差的項標示」) と呼んでいる。

日本語には「砕けた表現」以外にも示差的主語標示が起きる場合がある。それが従属節の中である。「彼が焼いたパン」「彼の焼いたパン」のように、従属節 (特に関係節) の中では主語を「が」と「の」のどちらでも表すことができる。日本語におけるこの現象は「ガノ交替」と呼ばれているのだが、驚くことに (そうでもない?) ケチュア語にもほとんど同じ現象が見られる。ケチュア語でも一部の従属節の中の主語は、(2) のように主格 (≒「が」) と属格 (≒「の」) のどちらでも表すことができるのだ。

(2) Pay(-pa) yanu-sqa-n tanta 彼・彼女が(-の) 料理する-~したもの-彼・彼女の パン 「彼が/彼の作ったパン」

この「従属節の中で主語を『が』で表したり『の』で表したりする」示差的主語標示は、ケチュア語や日本語の他にも様々な言語で見られる。特にモンゴル語やトルコ語など、「膠着的で、接尾辞 (に近い形) の『てにをは』を使いこなす」言語に目立つ印象があるのだが、読者のご存じの言語 (日本語の方言も) ではどうだろうか。

ケチュア語の面白いところは、この示差的主語標示と半ば連動する形で示差的目的語標示も起きるところである。一部の従属節の中では、目的語が対格と「何も無し」(形としては主格と同じなのだが、混乱を避けるために主格とは区別する) のどちらでも表すことができる。ただし、その従属節の中に主語が属格で表れている場合は、目的語は「何も無し」形でしか表すことができない。逆に目的語が対格で現れる場合、主語は主格でしか現れることができない。要するに、「属格で表される主語と対格で表される目的語が同時に現れる」ことはできないのだ。

○ Pay tanta yanu-sqa-n-ta riku-ru-ni. ○ Pay-pa tanta ○ Pay tanta-ta ✖ Pay-pa tanta-ta 彼・彼女が(-の) パン(-を) 料理する-~したもの-彼・彼女の-を 見る-過去-私が 「私は彼がパンを作るのを見ました」

こういうバリエーションがあると「どうやって使い分けるのか」が気になってしまうのが研究者のサガ。いくつか例外はあるが、「主語・属格と目的語・対格の組み合わせはダメ」という以外は基本的にどちらの格を使っても文法的にはおかしくないのだが、どのように意味の違いがあるのだろうか?卒論から修士論文まで話者の方に相談しながら散々頭を悩ませた結果、少なくとも目的語に関しては「『彼が (パンではなく) ご飯を食べるのを見た』のように、その目的語は他の何かと対比されている」「『彼女がツチノコを見つけたと聞いた』のように、その目的語は『意外』なものである」場合に対格を使う傾向にあると結論付けている。

しかし、ケチュア語の従属節における主語・目的語の表し方の使い分けは、きっとこれだけが理由ではないはずだ。「これは文法的にOKですか?」「これはどういう意味ですか?」「こういう意味を伝えたいときはどう言いますか?」と尋ねていくだけでは、残念ながら調べられるポイントに量的な限界がある。この方法論的限界を補う方法として、本やインターネットから大量の文章を持ってきて、「その中ではどういう表現が、どのぐらい、どういうときに使われているか」を調べることで見えることもある。長らく聞き取りという古典的な方法でケチュア語の調査をしていた筆者も、こうしてPythonで見様見真似の「自然言語処理」に手を付けるようになったというわけである。(結局作品にはならなかったとはいえ、かつてゲーム制作への興味から初歩的なプログラミングに触っていてよかったと心底思う……)

もちろんこのようなデジタルな方法こそ良いというわけではなく、この方法だけでは文章からは直接読み取れない意味やニュアンスを取りこぼしてしまう。情報処理技術が加速度的に発展している今、「機械的にたくさん見る」と「量は少なくても細かいニュアンスまで話者に聞いてみる」を両輪として研究を進めていく必要性を痛感している。

さかさまの空の下から:ロックダウン珍道中

「ちょっとあんた、飛行機が止まっちゃったってよ!大丈夫なのかい?」

「ええっ?!……でも、よく見たら止まったのはヨーロッパ便ですね。当面は大丈夫だと思いますよ」

そう言って調査協力者のおばあさんの店を後にしたのが2、3日前。まだ駆け出しにしては長い期間滞在することになった現地調査も、帰国まで残り10日ほどになった。今日もまたいつものように市場の店主に調査に協力してもらい、途中の食堂で6ソル (約200円) の定食を食べて宿に向かう。壁の向こうから覗く鮮やかなハイビスカスに目が留まり、覗いてみるとエメラルドグリーンのハチドリが蜜を吸っている。今までテレビでもなかなか目にしなかった動物がごく身近に暮らしていることに異郷の情緒を感じながら宿に戻ると、フロントにはスタッフが勢ぞろいしていた。皆が神妙な顔で見つめるテレビには、嫌でも目立つ赤地に白文字のテロップで「国境封鎖」の文字が流れている。

「これって……帰れないやつですか?」

混乱する頭からどうにか言葉を紡ぎだす。

フロントのお兄さん (調査協力を協力したところベネズエラ出身でケチュア語話者ではなかった) は哀れみを込めた目で、「そうだね」と言った。

ダイヤモンド・プリンセス号の話題で盛り上がる出国前夜に可能性を考えないわけではなかったが、いざ現実となるとやはり動揺してしまう。何より国内交通機関の予約キャンセルすらしたことのない身としては、地球のほぼ真裏同士を結ぶ飛行機のキャンセル代と考えただけで身震いがするのだった。フラフラと部屋に入ると、知りうる限りの関係先に予定通り帰れなくなった旨のメールを送り始めた。

こうして筆者は、アヤクーチョでおよそ一ヶ月のロックダウン生活を送ることになったのである。

……と、このように書くと非常に深刻に聞こえるが (年度をまたいでしまったこともあり、渡航・調査費用を巡る諸手続きでは実際大変なことになったのだが……)、インターネット回線等宿の設備が充実していたのとお昼ご飯を出していただくなどのスタッフのご厚意、さらにはたまたまコンタクトを得た在アヤクーチョ邦人の方からの支援もあり、移動制限下で認められた必要最低限の外出だけでもかなり快適に生活できていた。セマナ・サンタ (スペイン語圏のイースター) が終わり、そもそもコロナウイルス感染症の動向に世界が注目する中、観光もオフピークを迎えていた宿に滞在していたのは筆者ただ一人で、宿の中も特別パニックになることは無かった。一部のスタッフはケチュア語話者として既に調査にもご協力いただいていたこともあり、暇つぶしとして筆者との雑談やケチュア語についての質問に答えてもらいながら、粛々と自主隔離生活を送っていた。この時にお昼としてふるまっていただいたアヒ・デ・ガジーナや生のハーブで作ったハーブティーは、とはいえ拭いきれない不安な気持ちを和らげてくれた思い出の味である。気分転換にと宿の屋上にも上らせていただき、青空の底に沈むロックダウンの町を眺めながら、ケチュア語の動詞のpawaは「飛ぶ」なのか「跳ぶ」なのかという話をする日もあった。

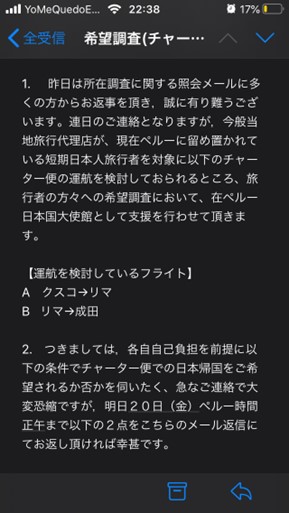

このようにロックダウン下の生活には元々のインドア気質もあってさほど苦は無かったのだが、どうやって帰国するかという点については大使館や各所属組織を巻き込んで二転三転の大騒ぎになってしまった。早いうちからペルーを出るチャーター機の手配・搭乗者募集は進んでいたものの、出発地が首都のリマと観光の中心地であるクスコに限られており、その中間にあるアヤクーチョに滞在していた筆者は移動制限のせいでチャーター機に乗りに行く手段が無いという何とも歯がゆい立場に長らく置かされることになった。(リマ・クスコ以外の地域に滞在していた日本人は筆者の他にも少なからずおり、当時のペルー滞在者グループチャットでどうしたものかと頭を抱え合っていた。)

最終的には、特例に特例を重ねたような形でチャーター機の出発に合わせたハイヤーでの長距離移動が認められ、はるばる直線距離で約330km、時間にして9時間かけてアヤクーチョからリマまでドライブをすることになった。出発の朝には道中の食事として宿のおかみさんにチーズを挟んだチャプラ (どら焼きのような形のパン) を持たせてもらい、宿のスタッフおよび車のドライバーに何度伝えても足りないほどの感謝を伝えて車に乗り込んだ。

標高3000mほどに位置するアヤクーチョの中心から市街地を抜けてしばらくすると、雲の間を抜ける山道に入っていく。残念なことに車酔いでここから先の記憶は断片的にしか残っていないのだが、伝統的な衣装の女性に率いられるアルパカの群れや真っ白な岩肌に囲まれた川など、ただ調査で来るだけでは決して見ることは無かったであろう風景を越えていき、ふと気が付くと舗装の整った大通りを進んでいた。しばらく窓を眺めていると、住宅地の向こうにかすかに水平線が見える。リマが近いことを知って、寂しくもほっと胸を撫で下ろした。

リマではチャーター機搭乗者が指定のホテルに集められ、軍用の空港から出国することとなった。かなり後発の便でありながら、恐らく大学の春休みの旅行で来ていた若者たちをはじめ大勢の邦人が集まっており、ひとまずの日常への回帰を感じたのであった。(といっても、当時は日本も日本で大混乱になっていたのだが……)

おわりに

筆者の連載は今回で終わりになる。連載を始めたころは先が長いように思っていたが、いざ終わってみると短いようにも感じる。音楽のことなど、まだ紹介したいことはたくさん残っているのが心残りではあるのだが (それはかつてのサークル仲間たちの方が詳しいし発信にも精力的だろうか……)、日本では触れる機会の少ないケチュア語およびアンデスの文化について、少しでも興味関心が深まったなら筆者としては幸甚である。

参考文献

Comrie, Bernard & Edward L. Keenan (1979): Noun Phrase Accessibility Revisited. Language. Linguistic Society of America. 55(3). 649–664. doi:10.2307/413321.

Keenan, Edward L. & Bernard Comrie (1977): Noun Phrase Accessibility and Universal Grammar. Linguistic Inquiry. The MIT Press. 8(1). 63–99.

Shibatani, Masayoshi (2019): What is nominalization? Towards the theoretical foundations of nominalization. In Roberto Zariquiey, Masayoshi Shibatani & David W. Fleck (Hrsg.), Nominalization in Languages of the Americas, 15–167. Amsterdam: John Benjamins.

寺村秀夫 (1992): 寺村秀夫論文集 I: 日本語文法編. 東京: くろしお出版.

-

- 2024年04月16日 『11. さかさまの空の下で—インカの言葉をたどる旅:従属節の面白さ 諸隈夕子(日本学術振興会特別研究員PD)』

-

従属節の面白さ

これは筆者自身の関心故の贔屓目かもしれないが、言語表現の最も面白いところは「入れ子」の構造にあるのではないだろうか。「私は昨日市場でプカ・ピカンテを食べました。そのプカ・ピカンテはおいしかったです」という内容は、「私が昨日市場で食べたプカ・ピカンテはおいしかったです」とまとめて表現することができる。「I think that that that that that boy …」という英文が語り草となるように、入り組みすぎた入れ子構造は混乱の元だが、この入れ子構造をこなれた形で使えるようになるのが、言語を運用する上では重要なステップになる。

この入れ子構造における「中身」の文は、「従属節」と呼ばれている。先述の例で言えば「(~な) プカ・ピカンテはおいしかったです」という「主」となる文 (主節) に「従う」形で、「私が昨日市場で食べた (プカ・ピカンテ)」という文 (従属節) が埋め込まれているというわけである。(感覚的には文の中に「文」が埋め込まれている形だが、「節」という名前の通り、従属節および主節は、文よりも小さく文を構成するパーツとして扱うのが言語学的な考え方である。)

文の中に文を埋め込むという情報的に複雑な表現であるからか、この従属節の周りには面白い文法現象が集まってくる。たとえば従属節の中とそれ以外では語順が異なったり (ドイツ語など)、主語や目的語の格標示が異なったりという現象が見られる。くわしくは次回解説するが後者はケチュア語にも見られる現象であり、筆者が長らく注目している現象でもある。今回はその前提として、ケチュア語の従属節 (の一部) の基本的な特徴を紹介していこう。

ケチュア語の関係節

一口に従属節と言っても、その中にはそれぞれ異なるさまざまな種類の従属節がある。その中でも (勝手な印象として) 代表的に扱われるのが関係節である。関係節とは、一般的に主節内の名詞を修飾する形で現れる従属節を指す。冒頭で述べた例で言えば、「私が昨日市場で食べた」が名詞「プカ・ピカンテ」を修飾する関係節として現れている。

日本語に従属節を作る特別な助詞はないが、ケチュア語は関係節を作る接尾辞を3種類持っている。それぞれの使い方を見てみよう

-qは、主に「~する人」を表す関係節を作る。たとえば動詞llamka「働く」に-qをつけると、llamka-q runa「働く人 (働く-~する人 人)」のように名詞を修飾できる。なお修飾される側の名詞が人間である必要はなく、たとえばllamka-q allqu「働く犬 (働く-~する人 犬)」という表現も可能である。もちろん次の例のように、さらに複雑な関係節も作ることができる。

(1) Chay-pi warmi-wan llamka-q allqu-pa suti-n-qa supay-mi. そこ-で 女性-と 働く-~する人 犬-の 名前-彼/彼女の-は 悪魔-だ そこで女性と働いている犬の名前は「悪魔」といいます。

-sqaは、主に「~したもの」を表す関係節を作る。たとえば動詞miku「食べる」に-sqaをつけると、miku-sqa-y tanta「私が食べたパン (食べる-~したもの-一単の パン)」のように名詞を修飾できる。-qによる関係節との違いとして、-sqaによる接尾辞は「その従属節が表す出来事における主語」の人称に対応する動詞の人称活用接尾辞……ではなく、所有者の人称接尾辞 (ここでは-y) がつく。

これに関連する-sqaの-qとの重要な違いとして、-sqaで作った関係節は「~する人」を表すことができない。より厳密に説明すると、-sqaで作る関係節は人間を修飾できないという意味ではなく、「その関係節で表される出来事における主語」を修飾することができないのである。たとえばllamka「働く」に-sqaをつけてllamka-sqa-nという関係節を作ることはできるのだが、llamka-q runa「働く人」と同じ意味でllamka-sqa-n runaと言うことはできない。「彼/彼女が働く建物」という意味でpay llamka-sqa-n wasi (彼/彼女 働く-~したもの-三単の 家) とは言えるし、人間であってもpay libro-ta qu-sqa-n warma「彼/彼女が本をあげた少年 (彼/彼女 本-を あげる-~したもの-三単の 少年)」のように、関係節内の出来事における (間接) 目的語など主語以外の要素であれば修飾することができる。

要するに、修飾したい名詞がその関係節内では主語として働く (-q) のか、それ以外の要素として働く (-sqa) のかによって-qと-sqaは使い分けられているのである。-qでは現れない主語の人称接尾辞が-sqaで現れるのは、-q関係節では何が関係節内の主語であるかが明らかである一方で、-sqa関係節では必ずしも明らかではないからと言えるだろう。

関係節を作る接尾辞最後の-naは、主に「これから~すること」「これから~するもの」を表す接尾辞である。miku-na-y tanta「私がこれから食べるパン (食べる-~するもの-一単の パン)」のように、「関係節内の出来事における主語の人称が所有者の人称接尾辞で表される」「関係節内の出来事における主語以外の要素を修飾する」という文法的な特徴は-sqaと共通している。-naと-sqaは時制の観点で異なっており、-sqaは過去または現在の出来事を表す一方で、-naは未来の出来事を表す。このことから、-naは「未来分詞」、-sqaは「過去分詞」と呼ばれることもある。

ケチュア語の補文

これらの接尾辞で作る従属節は、名詞を修飾するだけでなく動詞の主語や目的語など、「名詞」と同じように働くこともある。たとえば「昨日あなたは街を歩いていましたね。私はそれを見ました」は、「私は[昨日あなたが街を歩いているの]を見ました」という形で1つの文にまとめることができる。この「昨日あなたが街を歩いている (の)」ように、典型的には動詞の目的語として働く従属節のことを補文と呼ぶのだが、上で挙げた3つの接尾辞は補文としても使うことができる。たとえば「私は[昨日あなたが街を歩いているの]を見ました」であれば、ケチュア語では以下のように言うことができる。

(2) [qayna qam llaqta-pi puri-sqa-yki]-ta riku-ru-ni 昨日 あなた 村-で 歩く-~したもの-あなたの-を 見る-過去-私が 私は[昨日あなたが街を歩いているの]を見ました

ここでは、qayna qam llaqta-pi puri-sqa-yki「昨日あなたが街を歩いていた (の)」が1つの名詞のように働いており、最後のpuri-sqa-ykiに対格の-taがつくことで、これが丸ごとriku-ru-ni「(私は) 見ました」の目的語となっている。

補文として働く従属節を作るためには、上に挙げた3つの接尾辞に加えて-yという接尾辞を使うことができる。これはいわゆる「不定詞」を作る接尾辞であり、ニュアンスまで忠実に訳するとすれば「~すること一般」となるだろうか。たとえばllamka「働く」につけばllamka-y「働くこと (一般)」であり、miku「食べる」につけばmiku-y「食べること (一般)」になる。ケチュア語の辞書を引くと動詞は概ねこの-yをつけた形で載っているほか、フォルクローレ・アーティストはしばしば動詞の不定詞形を曲名やグループ名にしている。

-yで作られた補文は概ね英語で言うところの「to不定詞」と同じように使うことができ、典型的にはmuna「~したい」やati「~できる」などの動詞の目的語として使われる。一方で-yで作られる従属節は、他の接尾辞で作られる従属節と違い、関係節としてはあまり使われない。Yachaywasi「学校 (知る-不定詞+家)」のように慣用化した例 (複合語と呼んでよいのだろうか?) は存在するのだが、「私が勉強する建物」という意味でñuqa yacha-y wasiとは言えないようだ。

少し入り組んだ話になってしまったが、ケチュア語はこの4つの接尾辞を駆使して複雑な内容を柔軟に表現することができる。使い方が柔軟である分、使う側としては「どこまでならそれで表現できるのか」が気になってくるのだが、その点は来週紹介しよう。

アヤクーチョの風景

この連載のオファーをいただいた際にはさまざまな思いを込めてこの意味ありげなタイトルをつけたのだが、筆者の計画性のなさゆえにあまり回収できていなかった。(観光に積極的でない性分な代わりに、食文化について語りたいことが多いのも事実なのだが……) 連載回数ももう残り少ないが、最後は筆者のフィールドワークの経験について紹介しきたいと思う。

連載の初回で簡単に述べた通り、筆者はペルー南部に位置するアヤクーチョという町でフィールドワークを行っている。この「アヤクーチョ (Ayacucho)」という名前はケチュア語で「死者の角(かど) (aya kuchu)」という意味であり、かつて南米大陸におけるスペイン植民地の独立を決定づけた戦争が、この地域にあるアヤクーチョ平原 (pampa de quinua、「キヌア平原」と呼ぶべきか?) で行われたことからそう呼ばれている。このように名前の由来は必ずしもネガティブなものではないのだが、やはり「死」という響きからかこの呼称を好まない現地住民もいるようだ。

なお、アヤクーチョ平原はこの地域の観光スポットの1つであり、ほぼ宿から中央の広場をフラフラと往復する毎日だった筆者を見かねてか、協力者が連れて行ってくれたことがある。道中のタクシーですっかり酔ってしまいベストコンディションとは程遠い状態で見に行く形になったのだが、広大な平原と静かに佇む白亜の塔からは、「古代文明」へのロマンとはまた異なる歴史の重みを感じられる。

また、アヤクーチョはかつて1970年ごろから1990年代の半ばにかけて活動した反政府ゲリラ組織「センデロ・ルミノソ (輝く道)」の拠点地となったことでも知られている。80年代から90年代にかけてアヤクーチョの住民たちはこのセンデロ・ルミノソおよびそれに対立する政府軍の両者から苛烈な暴力を受けており、今でも一部地域はセンデロ・ルミノソの流れを汲むゲリラ組織が活動する危険地帯として警戒されている。このような経緯からか、ある時お邪魔した居酒屋が店長のお姉さんがたまたまペルー人だったため、「アヤクーチョで調査をしている」と言ったところギョッとされたことがある。

アヤクーチョにはこのように痛ましい歴史もあるが、現在は少なくとも中心都市であるアヤクーチョ (ワマンガ) 市周辺は治安も穏やかで過ごしやすい。(無論、筆者としてもリスクの低い行動を心がけているため、その結果トラブルに合っていないだけとも言えるのだが……) 地域の文化としては地域色豊かな音楽が注目されており、商業的コンテンツとしてだけでなく、冠婚葬祭に農業など生活の節々に根づいた村ごとの音楽が演奏されている。

アヤクーチョ市の中心となる広場 (Plaza de Armas) の周辺には、南に食品市場 (Mercado Centenario Andrés F. Vivanco) と北に手工芸品市場 (Mercado Artesanal "Shosaku Nagase" Ayacucho) が見られる。食品市場では生鮮品だけでなく、伝統的な織布 (「本物」なのかはわからないが……) で作られたポーチなど典型的な布製品のおみやげや先住民女性の伝統衣装であるきらびやかなスカート (pollera)、ケーナなどフォルクローレでも使われる伝統的な楽器も売られている。食堂も併設されており、ジャイアントコーンと牛モツをどっさり乗せたスープ (mondongo) には何度もお世話になっている。

アヤクーチョの郷土料理としては先日紹介したビーツのシチューであるプカ・ピカンテのほか、ムユチ (muyuchi) と呼ばれるピーナッツとゴマのシャーベット、チーズなどを挟んで食べる素朴なパン「チャプラ」(chapla) などが知られている。ムユチという名は (恐らく) ケチュア語のmuyu-chi「回す (回る-~させる)」から来ており、中央広場の周りでは伝統衣装を着た女性たちが液の入った寸胴を氷で冷やしながら回してムユチを作っている。

手工芸品市場では食品市場でも売られているポーチなどの他にも、アクセサリーなどさまざまな工芸品が売られている。アヤクーチョでは特に色鮮やかな毛糸の刺繍とこちらも色鮮やかなミニチュアが詰まった箱型の祭壇 (retablo)、うってかわって真っ白な石膏石 (Piedra de huamanga) の彫刻が特産として知られている。

残念ながら観光的な観点ではまだアヤクーチョのことをよく知っているとは言い難い身なので、今後は調査の合間に景勝地や建築物も丁寧に見ていきたい。

-

- 2024年04月09日 『10. さかさまの空の下で—インカの言葉をたどる旅:方向を表す接尾辞たち 諸隈夕子(日本学術振興会特別研究員PD)』

-

方向を表す接尾辞たち

図 1-1 ペルーの街路樹たち (カエンボク)

図 1-1 ペルーの街路樹たち (カエンボク)

図 1-2 ペルーの街路樹たち (キンレイジュ)

図 1-2 ペルーの街路樹たち (キンレイジュ)

図 1-3 ペルーの街路樹たち (ジャカランダ)

図 1-3 ペルーの街路樹たち (ジャカランダ)

図 2 チェリモヤ (かわいい)

図 2 チェリモヤ (かわいい)

図 3 皮を剥いたトゥナ

図 3 皮を剥いたトゥナ

ケチュア語には、「動詞につき、その行為や動作が向かう方向を表す」接尾辞 (「方向接尾辞」) がいくつかある。後述するようにその数や形、意味は地域によって変わるが、ケチュア語全体で見ると主に-yku、-rqu、-mu、-puの4つの接尾辞が方向接尾辞として報告されている。これに先週紹介した再帰の-kuを方向接尾辞にくわえる研究も存在するが、ここでは別のものとして扱う。

これら4つの接尾辞は、現在の全ての地域のケチュア語で方向を表しているわけではない。たとえば筆者が専門としているアヤクーチョのケチュア語にはこの4つ全ての接尾辞が見られるが、方向を表すとは限らないものや、(現在は) 方向を表す意味では使えないものもある。この連載ではお決まりの「どういう場面で使えるor使わなければいけないのか、詳細な条件はまだわからない」というやつだが、ともかくKalt (2015) やZariquiey & Córdova (2008) の記述に沿って4つの接尾辞の基本的な使い方を見ていこう。

-ykuは、動作の方向としては「中へ」または「下へ」を表す。たとえばkallpa「走る」に-ykuをつけることで、kallpa-yku「(建物などの中に) 駆け込む」「(階段などを) 駆け降りる」という意味で使うことができる。面白いことにそれ自体が「中へ」「下へ」という意味を表す動詞にもこの-ykuはつくことができ、たとえばyayku-yku「入り込む (入る-中へ)」のように「中へ」を表す形が二重に現れることもある。(なお、この後述べるように本当にyayku-ykuの-ykuが「中へ」の意で使われているかは要検証なのだが……)

ただし、この-ykuは方向とは関係ない意味も表すことが報告されている。具体的には「完了性 (Kalt 2015: 27–29, 39)」「丁寧さ (Zariquiey & Córdova 2008: 174–175)」「その行為が何か特別な方法でなされていること (Parker 1969: 67)」「感情がこもっていること (話者による筆者への説明)」などなど……とのことなのだが、この通りどのような場面で使えるのか明確とは言い難い。しかも、方向性を見出せそうな動詞に-ykuがついたとき、方向と「特別感」「感情」のどちらの意味で使われているかは聞いてみないと厳密にはわからない。そんなややこしい存在であるにも関わらず-ykuは頻繁に使われており、研究者としてはどう分析したものか非常に悩ましいものだ。

なお、この-ykuに限らずケチュア語は「中」と「下」を1つの形にまとめるくせがあり、名詞ukuも「中」と「下」の両方を表すことができる。対となる「外」「上」も同様に、つぎに紹介する-rquおよび名詞hawaでどちらも表すことができる (できていた)。

-rquは、この連載で前に過去形 (「点過去」と言われているけど……) として紹介した接尾辞である。方向を表す使い方としては、古いケチュア語で「外へ」「上へ」の意味を表していたとされる。しかし、中央ケチュア語の一部を除き、現在では方向を表す意味ではほとんど使われないようだ。アヤクーチョのケチュア語では近年でも「外へ」の意味で使えることが報告されている (Zariquiey & Córdova 2008: 175) が、50年前の文法記述 (Parker 1969: 67) で「外へ」の意味は報告されておらず、少なくとも中心的な使い方ではないことがうかがえる。この-rquも-ykuと同様、「わかりやすい使い方はわかっているのだが、そうでない使い方が何なのかまるでわからない上に『そうでない使い方』が頻繁に現れる」という筆者泣かせの存在なのである…… (日本語に例えるならば「~(し) いる」、「~ (し) だす」が「入る」「出す」からは類推が難しい意味でも使われるイメージだろうか?)

また泣き言気味になってしまったが、方向接尾辞の残りの2つは比較的わかりやすい。-muは方向接尾辞の中で最も素直に方向を表す接尾辞で、基本的には話し手に向かう方向を表す。つまり概ね「こちらへ」と解釈してよいのだが、「食べる」など行為や動作に方向性が特に見いだせなさそうな動詞についた場合は、なんと「よそに行って~する」という解釈になる。「こちらへ」と正反対の意味に聞こえるが、「よそに行って~ (して、戻っ) てくる」と考えるとわかりやすいかもしれない。日本語でも「歩いてくる」と言えば、「こちらに向かって歩く」とも「よそに行ってそこで歩く (散歩に出かける)」とも解釈できることを考えれば、実はそこまで突飛な使い方ではなさそうだ。

このように-muは少しトリッキーな使い方はありつつもかなり素直な接尾辞ではあるのだが、-waとの棲み分けが問題になる。「目的語の活用」の回で紹介した-wa (私を・私たちを) は一人称が主に目的語となっていることを表す。たとえば「(彼・彼女が) 私を見る」という場合はqawa-wa(-n) (見る-私を-三単が) となるわけだが、ここにさらにqawa-mu-wa(-n) (見る-こちらへ-私を-三単が) と-muを入れることもできる。どういう場合にこの-muが入れられる、もしくは入れられないのか、実のところほぼ同じ意味を表せるはずの-muと-waがどのように使い分けられているのかは今後の調査課題である。

方向接尾辞最後の1つである-puは「あちらへ」「よそへ」の意味を表す。しかし現在のアヤクーチョのケチュア語ではri-pu-y「去ってしまう」のように、慣用化した例でしか方向に関わる意味では使えず (言語学用語でいう「生産的ではない」)、代わりにもっぱら「(誰かのために) ~してあげる」という意味で使われている。物理的な方向ではないが、「あちらへ」の名残は感じられるのではないだろうか。

このように、方向接尾辞と呼ばれる接尾辞は、実際にはその名に反して-muぐらいしか素直に「方向を表す」と分析できない曲者だらけだ。一方で、このように意味の幅が広く抽象的だからこそ、その広がり方や、別の観点では地域差や時代による変化が気になるところである。いや、筆者が他人事のように言うような話ではないのだが……

アンデスの果物

突然だが、筆者はガーデニングが趣味である。かつて通っていた高校に「園芸」が授業科目としてあったこともあり、栽培技術は素人なりに植物に関心がある。筆者が大学で言語学を専門に決めたのには、フィールドワークで植生や地形も見てみたいという植物や地理への関心も手伝っている。

ジャガイモの (遠い) 親戚として紹介したペチュニアをはじめ、カトレア、アマリリス、ランタナ、ブーゲンビリアなど、中南米を原産地とする花には日本でも主に南方・夏の花として親しまれるものも多い。実際にペルーにフィールドワークに行くと、こうした色鮮やかな花々のほかに、日本ではほとんど見かけない花も咲いている。

植生に関連して、ペルーならではの果物もいくつか紹介しよう。アンデス地域特有の果物の中でも、筆者が最も好きな果物はチェリモヤ (cherimoya, chirimoya) だ。緑色のウロコが連なったようなハート形をした、日本の中小規模のスーパーではまず見かけない見た目の果物で、台湾などでは「釈迦頭」と呼ばれる「バンレイシ」の仲間である。熱帯の高原地域というデリケートな気候条件を好む果物ではあるが、日本でも和歌山県でわずかながら栽培されているようだ。果肉は白く、ムースのような柔らかい舌触りとシャリシャリとした食感から「森のアイスクリーム」と称される。梨と桃を合わせたような爽やかな甘みと酸味が非常に美味で、三大美果の1つともされている。

道端では屋台のような形でトゥナ (tuna) と呼ばれる果物がよく売られている。これはサボテン (ウチワサボテン) の実で、メキシコでは茎 (?) もノパールと呼ばれ料理に使われている。茎部分はペルーでも食べられているようだが、筆者は茎を使った料理をまだ見たことがない。民家にウチワサボテンが植えられていることもしばしばあり、塀の向こうからゆるキャラの手のような姿がのぞいているのはなかなか可愛らしい。味はサボテンのイメージからは想像もつかないような、柿の甘味にスイカの食感とみずみずしさを合わせたような味で、小腹が空いたときに1、2個つまむのにちょうどいい。

チェリモヤに比べてトゥナの困るところはその食べにくさだ。皮を剥いてしまえば柔らかく、大量に詰まった種もプチプチとした食感を楽しめるのだが、その皮を剥くのに一苦労する。トゥナの皮は一見すると産毛の1本もないつるつるした表面なのだが、よく見ると産毛よりも細かなトゲが無数に生えている。油断してうっかり素手で皮をむこうとするとこのトゲが手のひらにびっしりと刺さり、じわじわとした痒みと痛みにしばらく苦しむことになるのだ。

まだ生食はしたことがないが、ルクマ (lucuma) やサウコ (saúco) と呼ばれる果物もデザートの味としてポピュラーだ。ルクマはカーキ色の皮にオレンジ色の果肉を持つ果物で、食感は栗のように少し粉っぽいと言われる。味も栗やサツマイモ、カボチャに似ていると言われる濃厚な甘みを持ち、メープルシロップのような少し癖のある風味が特徴的だ。ペルーではアイスクリームのほか、某コーヒーチェーンのデザートドリンクのフレーバーとしても使われている。サウコは日本でも「セイヨウニワトコ」として栽培される木の実で、エルダーベリーとも呼ばれる。花はエルダーフラワーと呼ばれ、ヨーロッパではハーブティーやフレーバーシロップとして使われる。サウコは見た目も味もブルーベリーに近く、甘酸っぱい味がヨーグルトやチーズ風味のデザートによく合う。

以上はアヤクーチョで筆者がよく食べた果物であるが、アマゾン地域ではまた異なる果物が食べられている。日本でも栄養価の高さでそこそこ知名度のあるカムカム (camu-camu) はこの地域原産の果物であり、ジュースにして飲まれている。(ただし、砂糖をそれなりに入れないとかなり酸っぱい。) ほかにはグアバの仲間で柑橘のような甘酸っぱさのアラサ (araza、キバンジロウ)、果汁たっぷりでライチのような味と大きな種、そして名前が指すように大きな木の枝にブドウのような房状に生る姿が特徴的なウビージャ (uvilla「ブドウもどき」、英語では主にAmazonian Grapeと呼ぶようだ) など、水分たっぷりの甘酸っぱい果物たちがジャングルの熱気と湿気に参った体を癒してくれる。

参考文献

Kalt, Susan E. 2015. Pointing in space and time: Deixis and directional movement in schoolchildren’s Quechua. In Marilyn Manley & Antje Muntendam (eds.), Quechua Expressions of Stance and Deixis, 25–74. Leiden: Brill.

Parker, Gary John. 1969. Ayacucho Quechua Grammar and Dictionary. The Hague: Mouton.

Zariquiey, Roberto & Gavina Córdova. 2008. Qayna, Kunan, Paqarin. Una Introducción Práctica al Quechua Chanca. San Miguel: Pontificia Universidad Católica del Perú.

-

- 2024年04月02日 『9. さかさまの空の下で—インカの言葉をたどる旅:ケチュア語の「する」と「なる」 諸隈夕子(日本学術振興会特別研究員PD)』

-

ケチュア語の「する」と「なる」

前回はケチュア語の文法というよりは社会的な側面に注目したので、また文法の話に戻っていこう。言語学の世界で古くから注目されている文法現象に、「~になる」と「~にする」を表す動詞の形態的な対応関係がある (Haspelmath 1993; Nichols, Peterson & Barnes 2004)。具体的にどういうことかというと、「(扉などが) 開いた状態」に対する「開く (あく)」「開ける (あける)」、「焼けた状態」に対する「焼ける」「焼く」のように、「何かがある状態に変化する」ことを表す動詞 (状態変化動詞) は、しばしば基礎部分を共有しつつも微妙に形の異なる「その状態になる」(開く、焼ける) 動詞と「その状態にする」(開ける、焼く) のペアを作ることができる。そしてこの微妙な形の違いは、「『する』の方が複雑 (開くvs開ける)」「『なる』の方が複雑 (焼けるvs焼く)」「どちらも同じ (ひらくvsひらく)」のようにいくつかの大まかなパターンに分けられる。ある言語でどのような動詞のペアがどのパターンをとるのか、そしてどのような動詞のペアがどのパターンをとりやすいのか、あるいはどのような言語でどのようなパターンをとりやすいのか……というのを調べて比べてみることで世界の言語の共通性と多様性を探求するというわけである。

この「『なる』動詞」と「『する』動詞」の間の微妙な形の違い、言い換えれば「微妙に形を変えれば『なる』動詞と『する』動詞を変換できる現象」のことを、言語学の世界では主に「自他交替」と呼んでいる。(関心のある方は『使役交替言語地図』 https://watp.ninjal.ac.jp/ なども覗いてみると楽しいかもしれない。) 自他交替という名の通り、この現象の研究においては「『なる』動詞」が自動詞、「『する』動詞」が他動詞と呼ばれることがあるのだが、「目的語があるかないか」という意味での自動詞・他動詞とは必ずしも一致しないことに注意したい。以下では直感的なわかりやすさを重視し、「『なる』動詞」と「『する』動詞」と呼ぶことにする。

ケチュア語にも「なる」動詞と「する」動詞のペアは数多く見られる。例えば上で挙げた「開いた状態」に対してはkichaku「開く」とkicha「開ける」、「焼けた状態」に対してはkañaku「焼ける」とkaña「焼く」のペアを作ることができる。この2ペアはどちらも「なる」動詞の方が「する」動詞にkuを足したような複雑な (≒長い) 形になっているが、「乾いた状態」に対するchaki「乾く」とchakichi「乾かす」のように「する」動詞の方が複雑なペアも存在する。

このようなケチュア語の自他交替に大きく関わるのは、再帰を表す接尾辞-kuと使役を表す接尾辞-chiである。前者の-kuは主に「自分自身を~する」という意味を表す際に用いられる接尾辞である。例えばarma「洗う」は単体だと「服を洗う」「皿を洗う」のように自分以外のものを洗う場合に使うが、-kuをつけ加えてarma-kuとすることで「自分の体を洗う」という意味で使えるようになる。自他交替においては上で見た通り、kicha「開ける」をkicha-ku「開く (直訳:自分自身を開ける)」、kaña「焼く」をkaña-ku「焼ける (直訳:自分自身を焼く)」というように、「する」動詞をベースに「なる」動詞を作るときに用いられる。ドアや肉が自分自身を開けたり焼いたりする意志を持っているとは考えにくいので、「ひとりでに~する」、あるいは受け身のように「~されている」という意味でも使えると解釈するのがよさそうだ。ただし困ったことに、kallpa-ku「走る (自分自身を走る?!)」のようにこれらの意味での解釈が難しいような使い方もあるため、一概に「こういう意味」とは言い難い。(こういうところも含めてスペイン語の「再帰」のseと似ているのかもしれない……というか、多かれ少なかれスペイン語の影響は受けているのではないだろうか。)

一方-chiは、「~させる」という意味を表す際に用いられる。例えばmiku「食べる」に-chiをつけ加えてmiku-chiとすると「食べさせる」という意味で使えるようになる。こちらは-kuに比べれば幾分か素直で、一律的に「~させる」と解釈してあまり問題ない。(例外が絶対にないとはもちろん言えないのだが、このような解釈から大きく外れる例を見たことはない。) 自他交替においてはchaki「乾く」をchaki-chi「乾かす」にするように、「なる」動詞をベースに「する」動詞を作るときに用いられる。

これを踏まえてケチュア語の自他交替を観察すると、大きく「ベースである『なる』動詞に-chiをつけて『する』動詞を作るパターン」と「ベースである『する』動詞に-kuをつけて『なる』動詞を作るパターン」の2パターンに分けられる。ではケチュア語はどちらのパターンを使う傾向にあるのだろうか? 例外はどのようなものだろうか? 手前味噌な形になるが、筆者のかつての調査結果 (諸隈 2020) をかいつまんで紹介しよう。

ケチュア語は、全体的には「『なる』動詞がベースで、そこから『する』動詞を作る」パターンが多い。この傾向は他の言語と比べても高い方で、ケチュア語は「『なる』をベースとして状態変化を表現するくせがある」と言ってよいだろう。「なる」から「する」を作るパターンをとらない状態変化動詞の多くは、「する」から「なる」を作るパターンをとることが多い。例えば上で挙げたkicha「開ける」のほか、wichqa「閉める」、paki「壊す」などが該当する。

ケチュア語で「する」から「なる」パターンをとる動詞は、他の言語でも同じパターンをとることが多い。「開く」「開ける」=「ドアなどが開いた状態になる」のように、動詞が「する」から「なる」パターンをとりがちな状態変化は、そうでない状態変化に比べて人の行動など外的要因で起こることが一般的であると指摘されている (Haspelmath 1993)。それが本当に「一般的」なのか客観的に示せていないという課題はあるものの、とはいえ「『なる』から『する』パターンが多い中、『外的要因で起こることが一般的』と特に思われるような状態変化の動詞は『する』から『なる』パターンをとる」とは言えるだろう。

感情を表す動詞の特殊性

では、「する」から「なる」パターン、「なる」から「する」パターン以外の状態変化動詞、例えばopen, break, burnのように英語によくある「『する』も『なる』も同じ形」のようなパターンはあるのだろうか? 少なくともアヤクーチョのケチュア語で筆者が調べた範囲では「どちらも同じ」パターンは見られなかった。(しかし辞書を引くと、「する」と「なる」のどちらとしても収録されている動詞は筆者としては少なくない印象だ。実際にどちらとして使われるかには地域差や個人差があるということなのだろうか? ) ケチュア語には「どちらも同じ」パターンは見られなかった代わりに、「どちらも平等に複雑」パターンをとる動詞が時折見られる。例えばyacha-ku「学ぶ」とyacha-chi「教える」はベースとなる動詞yacha「知る」に対し、どちらも平等に接尾辞が1つついている。

ケチュア語は、このような「どちらも平等に複雑」パターンが感情の動きを表す動詞によく見られるのが特徴的だ。例えば「喜ぶ/喜ばせる」はkusi-ku/kusi-chi、「悲しむ/悲しませる」はllaki-ku/llaki-chi、「怒る/怒らせる」はpiña-ku/piña-chiと、「なる」と「する」のどちらもベースに対して平等に接尾辞1つがついている。ではベースとなるkusi, llaki, piñaは何なのかというと、これら単体はそれぞれ「喜んでいる」「悲しんでいる」「怒っている」という形容詞であり、動詞としては使えない。(厳密にはそうとも言い切れないのだが、ややこしい話になるので「基本的には動詞として使えない」と考えてよいだろう。)

どうしてケチュア語では感情の動きを表す動詞にこのような特徴が見られるのだろうか? 感情の動きを表す動詞が「なる」動詞と「する」動詞のどちらとして働くかは他の言語でも注目を集めるポイントであり、言語間のバリエーションだけでなく同じ言語の中でもfear (「なる」) とfrighten (「する」) のようにバリエーションがしばしば見られる。このような現象に対して考えられる説明の1つは、「ある感情を抱いた状態に至るためには、(他の状態変化とは異なり)『人が何かに意識を向ける』と『何かが人の感情を刺激する』の双方向の働きかけが必要だから (Croft 2012)」というものである。この潜在的な双方向性がケチュア語では「どちらも平等に複雑」パターンの動詞として現れ、英語では「なる」動詞と「する」動詞を両方持つという形で表れている……と推測される。ケチュア語の状態変化動詞および感情を表す動詞を網羅的に調べたとはまだ言い難いし、客観性という点では課題が残るため、今後また掘り下げてみたいところである。

アンデスと肉料理

アンデスの食文化というトピックではこれまで魚介と野菜に注目して紹介してきたが、肉はどうだろうか? 現代、少なくとも都市部においては現代日本と同じく鶏、豚、牛が日常的に食べられている。この中では鶏がペルーで最もポピュラーな食材 (清水 2008) で、街を歩けば日本で言う牛丼屋ぐらいの感覚でローストチキン屋を見かける。先週紹介した鶏肉のシチューであるアヒ・デガジーナはペルー料理の代表と言える料理である。ほかにも鶏出汁のスープに骨つきの鶏肉と卵、大ぶりに切ったジャガイモなどの野菜、そしてパスタ麺を入れた「カルド・デ・ガジーナ」(caldo de gallina: めんどりのスープ) は、チーズやミルク風味の濃厚な料理にフル回転の胃を休めてくれる (と言っても、量はかなりボリューミーなのだが)。

ほかにも肉を使ったペルー料理というと、筆者のフィールドであるアヤクーチョでは豚肉のシチューであるプカ・ピカンテ (puca picante: puca/pukaはケチュア語で「赤」のこと。訳すなら「レッドホットシチュー」だろうか) が郷土の味として親しまれている。シチューのベースとしてビーツと落花生を使うのが特徴的で、ビーツの鮮やかな赤い色が食欲を刺激してくれる。(食べ物の話をしているときに言及するのはどうかという話ではあるが、現地でプカ・ピカンテの話をしているときに「ケチュア語で『赤』はpukaというけど、日本語では何て言うんだい」と聞かれ、「あか」と答えて大笑いされたことがある。それもそのはず、ケチュア語でakaと言えば「大便」のことなのだ……) 牛肉料理では (主に) ハツの串焼きであるアンティクーチョ (anticucho) が有名だ。筆者としては牛モツとジャイアントコーンの具だくさんなスープであるモンドンゴ (mondongo、パタスカpatascaとも) もおすすめしたい。

しかし、鶏も豚も牛ももともとはすべてヨーロッパから持ち込まれたものである。これらの家畜が持ち込まれる前は、アルパカやリャマ、そしてモルモット (クイquyと呼ばれる) が貴重な食肉源だった。とはいえ、どれも日常食というよりはハレの日に食べる「ごちそう」にあたるようだ。現代でもアルパカ肉やモルモット肉は食べられているが、鶏などに並ぶほどではなく、どちらかと言えば「珍味」あるいは「旅行者向け」に近い扱いとしてレストランで提供されている。筆者はアルパカ肉のステーキとモルモットの姿揚げをいただいたことがあるが、前者は牛、後者は鶏に近い味でどちらもクセがなくおいしかった。味にクセがない分、現地住民からすれば牛や鶏で十分代替されているということなのだろう……

参考文献

Croft, William. 2012. Verbs: Aspect and Causal Structure. Oxford, New York: Oxford University Press.

Haspelmath, Martin. 1993. More on the typology of inchoative/causative verb alternations. In Causatives and Transitivity, 87–120. Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins.

Nichols, Johanna, David A. Peterson & Jonathan Barnes. 2004. Transitivizing and detransitivizing languages. Linguistic Typology 8(2). 149–211.

清水達也. 2008. ペルーにおける養鶏産業の発展. ラテンアメリカレポート25(2). 67–78.

諸隈夕子. 2020. ケチュア語アヤクーチョ方言の自他交替 : 心理動詞の両極性に着目して. 東京大学言語学論集 電子版(eTULIP)42.

-

- 2024年03月26日 『8. さかさまの空の下で—インカの言葉をたどる旅:ケチュア語の地域差 諸隈夕子(日本学術振興会特別研究員PD)』

-

ケチュア語の地域差

これまで「ケチュア語」の代表のように紹介してきたのは、筆者の主な研究対象であるアヤクーチョのケチュア語である。連載初回で触れたとおりアヤクーチョはペルー南部の県およびその中心都市であり、アヤクーチョのケチュア語は諸地域のケチュア語の中ではざっくり「南ケチュア (語、諸語)」(Southern Quechua、言語学の分野ではQuechua IICと呼ぶのがメジャーか)のグループに属している。南ケチュア諸語にはほかにもクスコやボリビア、アルゼンチンで話されているケチュア語が属している。このグループに属する各地のケチュア語は似た特徴を持っており、めいめいの言語で話してもおおむね通じるようだ。とはいえ多かれ少なかれ地域差はあり、例えば連載の初週で触れたようにアヤクーチョのケチュア語には他の南ケチュア諸語では広く使われる有気音・放出音がない。語彙の面でも、例えばアヤクーチョでは「水」のことをyakuと呼ぶ一方、クスコではunuと呼ぶなど、比較的近い地域であっても小さくない違いが見られる。

ケチュア語と総称される言語は、南ケチュア諸語のほかにも3つの大きなグループに分けられる。南ケチュア諸語と最も離れた特徴を持っているのがアンカシュ、ワヌコ、フニンなどペルーの中央部で話されているケチュア語で、「中央ケチュア」(Central Quechua、Quechua Iとも) と呼ばれている。ほかにはペルー北部からエクアドル・コロンビアにかけて2つのグループがあり、エクアドル・コロンビアからペルー北部のアマゾン地域にかけて話されているケチュア語は「北ケチュア」(Northern Quechua、Quechua IIB)、カハマルカなどペルーの北部高原地域で話されているケチュア語は「ユンカイ・ケチュア」(Yunkay Quechua、Quechua IIA)と呼ばれている。中央ケチュア諸語を除く3つのグループは、名前に共通して「II」がついているとおり、それぞれ中央ケチュア諸語に比べれば似た特徴を持っているとされる。

実際に、聖書の一文で見比べてみよう。「ヨハネによる福音書」(聖書協会共同訳) の第2章7節、『水がめに水をいっぱい入れなさい』というイエスの言葉をさまざまな地域のケチュア語版聖書から抜き出した。(表記は原文のままにしているので、地域によって文字と発音の対応関係はやや異なる。)

アヤクーチョのケチュア語 (Quechua IIC/ Peruvian Bible Society 2012) Kay urpukunaman yakuta hillpuychik この 水がめ (複数) へ 水を 満たしなさい クスコのケチュア語 (Quechua IIC/ Peruvian Bible Society 2004) Unuta hunt’achiychis kay urpukunaman 水を 満たしなさい この 水がめ (複数) へ アンカシュのケチュア語 (Quechua I/ Peruvian Bible Society 1992) Key tinajakunaman yakuta winayey この 水がめ (複数) へ 水を 満たしなさい カハマルカのケチュア語 (Quechua IIA/ Wycliffe Bible Translators, Inc. 2008) Chay payaskakunaman undachiyllapa yakuta その 水がめ (複数) へ 満たしなさい 水を チンボラソ (エクアドル) のケチュア語 (Quechua IIB/ United Bible Societies in Ecuador 2010) Cai p’unducunapi yacuta jundachiichi この 水がめ (複数) に 水を 満たしなさい

どうだろうか?確かに語順や「満たす」「水がめ」の語彙は地域によってバラバラだが、「この」や「水」、複数の-kuna(cuna) や与格の-man、対格の-taなどほとんどの地域で共通している要素も多い。これを見てケチュア語の地域差を「日本語の各地の方言よりも共通性があるんじゃないか」と思う読者もいれば、「イタリア語とスペイン語ぐらいの『似てるけどそれぞれ別の言語』だね」と思う読者もいるのではないだろうか。

実のところ言語学において、ある言葉の体系を「(○○語という) 言語」と「(△△語の) 方言」のどちらとして扱うかの明確な基準があるわけではない。「各地のケチュア語は個別の言語として扱うことが一般化している」とは言うが、「方言」と呼んでも必ずしも間違いとは言い切れないのだ。同様に、例えば日本語のいわゆる「関西弁」や「九州弁」(こんなに雑にまとめられるわけではないのだが、便宜的に……) を「関西語」「九州語」のように1つの言語として扱うこともできなくはない。ある言葉の体系を「1つの言語」として扱うか「方言」として扱うかは、呼び名の印象や関連する地域・民族の政治的な対立も絡んでしまうため、話者も納得して扱いが定着しているような場合はそれでよいのだが、時と場合によってはかなりセンシティブな問題である。このような摩擦を避ける中立な呼び名としては「言語変種」がある。日本語の地域差はおおむね「方言」と呼ぶことで定着している (もちろん方言差別の歴史から問題視する人もいる) が、他の言語に目を向ける際には気をつけたい。

食卓を支えるアンデスの野菜たち

先々週はアンデス原産の食材としてジャガイモに注目したが、ジャガイモのほかにもアンデスおよび南米大陸・ラテンアメリカを故郷とする作物は数多く日本の食卓に浸透している。

まずイモつながりで言うと、サツマイモも中央アメリカの温暖な地域が原産とされている。南米大陸にも紀元前には既にサツマイモが伝来しており、ペルー北部海岸地域で栄えた「モチカ文化」ではサツマイモをかたどったとされる土器が発見されている。興味深いことに、サツマイモはコロンブスによるアメリカ大陸探検よりも早く、13~14世紀頃にはポリネシア地域に伝来していた (Denham 2013) ようなのだ。この伝来が人間の手によるものか、つまりポリネシア地域と南アメリカの間で人的交流があったのかについては長らく議論があったようだが、近年のゲノム研究の結果、13世紀頃に交流があったという有力な証拠が見つかっている (Ioannidis et al. 2020)。中央アメリカにポリネシアと温暖な地域で育つサツマイモは、比較的寒冷なヨーロッパでは栽培が難しく、もっぱらアフリカ・インド・東南アジアなど温暖な植民地が栽培および伝播の中心地となったようだ。日本に伝来するにあたってサツマイモは巡り巡って中国から琉球、琉球から薩摩へと伝わり栽培が進められたため「サツマ」イモ、一方ジャガイモはオランダ人がインドネシアのジャガタラ (ジャカルタ) から持ち込んだためジャガイモと呼ばれるようになった……というのは、クイズや雑学が好きな小学生もよく知っていることかもしれない。(日本史がとんと苦手だったので記憶にないのだが、筆者が不真面目だっただけで教科書にも書いてあったりするのだろうか?)

そんな長旅を経て日本にも伝わり、焼き芋や煮物、お菓子など秋の味覚として愛されているサツマイモは、故郷でもさまざまな料理として愛されている。ラテンアメリカでサツマイモ (camote) と言えばカボチャのようなオレンジ色のものが一般的で、筆者としてはちょうどフライドポテトのように太めの拍子木切りにして揚げたものをよく見かける印象である。つぶしてマッシュ (スイート) ポテトにしたり (puré de camote)、これをオレンジの風味を効かせながらたっぷりの砂糖と煮詰めてキャラメルのようにしたり (camotillo) するほか、ちょうど日本の焼き芋のようにオーブンでシンプルに焼いたりして食べられている。となると、ラテンアメリカ出身の方も日本の焼き芋や大学芋に親近感を覚えたりするのだろうか?機会があればたずねてみたいところだ。

日本でイモと言えばまずジャガイモとサツマイモだが、アンデスとその周辺地域はほかにも多種多様な「イモ」の故郷である。日本でも知られているのはタピオカの原料であるキャッサバ (ユカ、マニオクとも) だろうか。アヤクーチョではフライドポテトの要領で揚げたものを何度か食べたことがある (はず……)。熱帯雨林地域のイキトスではこのキャッサバがふんだんに料理に使われており、ホームパーティにお邪魔した際にはメインであるワニと豚と合わせて粗挽きしたキャッサバ粉を練って焼いたパンとすりおろしたキャッサバにフルーツの果汁を合わせて発酵させた飲み物 (masato) とすりおろしたキャッサバで作ったまた別の飲み物とキャッサバ尽くしの食事をいただいた。日本では見かけないイモとしてはノウゼンハレン科 (園芸植物としてはナスタチウムの仲間) の植物である「マシュア (mashwa)」や、ツルムラサキ科の「オユコ (olluco)」がよく食べられている。どちらも意識して食べたことはないのだが、調査協力者のお宅でいただいたジャガイモにしては細長く表面がつるつるでシャキシャキした食感の黄色い「ジャガイモ」は、今考えればマシュアだったのかもしれない。

現代日本ではイタリア料理やスペイン料理の印象が強いトマトとトウガラシもアンデス (~中央アメリカ) 原産の作物である。ただしトマトの栽培は中央アメリカの方が盛んだったのか、「トマト」という名前はアステカ帝国で話されていたナワトル語に由来している (ケチュア語ではchilltu)。ペルーではトマトは冷菜に使うよりも、魚介料理の回で紹介したようにスープのベースにするほか、ほかの野菜とともにくたくたに煮込んでソースとして使う印象が強い。(逆に、冷菜として食感を残したまま使うことが多い日本が特殊なのだろうか?)

トウガラシと言えば日本では真っ赤で細長い「鷹の爪」が代表的なイメージだが、ペルーで代表的なトウガラシであるアヒ・アマリージョ (aji amarillo) は、その名の通り黄色またはオレンジ色で少しふくよかなフォルムをしている。辛さもマイルドで、辛みだけでなく鮮やかな色も料理のアクセントとして生かされている。ジャガイモ料理として紹介したカウサのほか、茹でて大ぶりに切ったジャガイモにアヒ・アマリージョとチーズをベースにしたソースをかけた「ワンカヨ風ポテト (papa a la huancaína)」や、ホワイトソースにアヒ・アマリージョとチーズの風味を効かせ、鶏の胸肉を主な具材として入れたシチューライスである「アヒ・デ・ガジーナ (ají de gallina)」はペルーを代表する料理である。このアヒ・アマリージョのほかにも赤く丸っこいかわいらしい見た目に反してスパイシーなロコト (rocoto)、小指の爪よりも小さく真ん丸なアヒ・チャラピータ (aji charapita) など、ペルーだけでも味も見た目もさまざまなトウガラシが見られる。ロコトは肉詰め (rocoto relleno) が有名なペルー料理である。日本ではピーマンやししとうの肉詰めがポピュラーな料理だが、実はどちらもトウガラシの品種改良で生まれたものだ。アヒ・チャラピータは熱帯で育つトウガラシであり、アヤクーチョではなかなか見かけない。アヒージョなどに添えるほか、オイル漬けやピクルスがイキトスのスーパーに並んでいる。

上で挙げたジャガイモ・サツマイモ・キャッサバとトウガラシのほかにも、カボチャやインゲン、トウモロコシ (アンデスというよりは中央アメリカが本場だが) など、アンデス (周辺) 地域を原産とする作物は現代日本の食卓を大きく支えている。春と言うにもまだ肌寒い今日このごろであるが、夏野菜の旬の時期にはアンデスの大地の恵みをぜひ感じてほしい。

参考文献

Denham, Tim. 2013. Ancient and historic dispersals of sweet potato in Oceania. Proceedings of the National Academy of Sciences. Proceedings of the National Academy of Sciences 110(6). 1982–1983. https://doi.org/10.1073/pnas.1221569110.

Ioannidis, Alexander G., Javier Blanco-Portillo, Karla Sandoval, Erika Hagelberg, Juan Francisco Miquel-Poblete, J. Víctor Moreno-Mayar, Juan Esteban Rodríguez-Rodríguez, et al. 2020. Native American gene flow into Polynesia predating Easter Island settlement. Nature 583(7817). 572–577. https://doi.org/10.1038/s41586-020-2487-2.

[聖書引用元]

聖書 聖書協会共同訳. 2018. 日本聖書協会(Japan Bible Society).

Chuya Qellqa - La Biblia en Quechua de Ayacucho. 2012. Peruvian Bible Society.

Dios Rimashca Shimicunami. 2010. United Bible Societies in Ecuador.

Diospa Simin Qelqa. 2004. Peruvian Bible Society.

Mushuq Tistamintu. 2008. Wycliffe Bible Translators, Inc.

Quechua Ancash New Testament. 1992. Peruvian Bible Society.

-

- 2024年03月19日 『7. さかさまの空の下で—インカの言葉をたどる旅:ケチュア語の目的語による活用 諸隈夕子(日本学術振興会特別研究員PD)』

-

ケチュア語の目的語による活用

ケチュア語のように、動詞が主語の人称と数によって活用する言語は数多く存在する。英語は現在では「三単現のs」しか残っていないが、日本でも触れる機会の多いヨーロッパの言語はまず「主語による動詞の活用表」を覚えるのが1つの山となっている。

しかし、ケチュア語の動詞の活用に関わってくるのは主語の人称・数 (と先週紹介した時制) だけではない。なんと、ケチュア語は目的語の人称と数によっても動詞の形が変化する言語なのだ。目的語の人称・数による動詞の活用は世界全体で見ると実はそこまで珍しい特徴ではない (最も身近なところではアイヌ語が該当する) のだが、ドイツ語、フランス語、スペイン語のような主語の人称・数に気を配れば充分な言語や、そもそも日本語や中国語、韓国語のように、人称や数による動詞の活用がない言語が身近な我々にとっては面食らう文法かもしれない。(このコラムを読んでいる方にとってはそうでもない気も十分するが……)

では、今まで「主語による活用」として見てきたのは何だったのかというと、これは原則として①目的語がない動詞 (いわゆる自動詞、一項動詞) か、②目的語がある動詞 (いわゆる他動詞、二項動詞・三項動詞) で、かつその目的語が三人称の場合の活用である。具体的に言うと、まず、①puñu「寝る」、puri「歩く」など、目的語を想定していない動詞は目的語がないので主語による活用のみが起きる。②miku「食べる」、riku「見る」のように目的語を想定する動詞は目的語による活用が起きうるが、目的語がpapa「ジャガイモ」やquykuna「モルモットたち」など三人称の場合は、基本的に主語に応じて①と同じ活用形を取る。(「基本的に」とはどういうことか?という点は後述する。)

問題の「目的語による活用」が現れるのは、目的語が一人称または二人称の場合である。厄介なことに「主語に対応する接尾辞」と「目的語に対応する接尾辞」の単純な足し算ではなく、主語と目的語の人称と数の組み合わせに応じた特別な形に変化するのだ。表で眺めてみよう。(一人称複数包括形が主語の場合、目的語が一人称でも二人称でも「自分が自分を」になるからか「目的語の活用」とは別枠になるようだ。)

目的語の人称 一単 一複(除) 一複(包) 二単 二複 主語の人称 一単 ― ― ― -yki -ykichik 一複(除) ― ― ― -ykiku -ykichik 二単 -wanki -wankiku ― ― ― 二複 -wankichik -wankichik ― ― ― 三単 -wan -wanku -wanchik -sunki -sunkichik 三複 -wan -wanku -wanchik -sunki -sunkichik

何度見ても初学者に優しくない活用表だ。これを丸暗記するのかと思うと途方に暮れるかもしれないが、ある程度は小さな要素ごとの組み合わせとして整理することができる。上で見たケチュア語の主語・目的語の人称・数による活用 (長いので以下では「目的語の活用」と呼ぶ) は、よく見比べてみると「目的語の人称っぽいパーツ」「主語の人称っぽいパーツ」「複数っぽいパーツ」の組み合わせに分解できる。ハイフンでパーツごとに活用形を区切ると、以下のようになる。

目的語の人称 一単 一複(除) 一複(包) 二単 二複 主語の人称 一単 ― ― ― -yki -yki-chik 一複(除) ― ― ― -yki-ku -yki-chik 二単 -wa-nki -wa-nki-ku ― ― ― 二複 -wa-nki-chik -wa-nki-chik ― ― ― 三単 -wa-n -wa-n-ku -wa-n-chik -su-nki -su-nki-chik 三複 -wa-n -wa-n-ku -wa-n-chik -su-nki -su-nki-chik

この区切りは全く便宜的なものというわけでもなく、進行の-chkaなど一部の接尾辞は「目的語の人称っぽいパーツ」と「主語の人称っぽいパーツ」の間に割って入る。目的語の人称っぽいパーツとしては、-waがわかりやすいだろうか。一人称が目的語になる場合は、主語の人称や両者の数に関わらずこの-waがつく。したがって、-waは「私 (たち) を」に相当するととりあえず覚えてしまって問題ないだろう。二人称が目的語になる場合は、主語の人称によって2種類の「目的語の人称っぽいパーツ」がつく。-ykiは「一人称が二人称を」の場合、-suは「三人称が二人称を」の場合に使われる。これも-waと同様、主語および目的語の数に関しては不問のようだ。このように-wa、-yki、-suは目的語の活用パーツの中ではかなり素直に概念と形が対応するパーツであり、目的語の活用を覚える際にはまずこの3つが表す主語と目的語の人称の組み合わせに注目するとわかりやすいのではないかと思う。

つぎに並ぶのは「主語の人称っぽいパーツ」である。この部分は主語のみを考える活用と形は同じだが、意味的にはきれいに対応しない。たとえば、-wa-nki「二人称単数が一人称単数を」における-nkiは主語のみを考える活用と形も意味も「二人称が主語」として対応していると言えそうだが、-su-nki「三人称単数が二人称単数を」は-nkiを使っているのに二人称が目的語になっている。二人称が関わっていない「三人称が一人称を」グループでは-nkiの代わりに-nを使っているので、-nkiは「主語か目的語かは置いておいて、二人称が関わっている」というちょっと抽象的な意味でとらえておくのがよさそうだ。(こう考えると、二人称のエッセンスはkiが表していると分析して、「目的語の人称っぽいパーツ」として紹介した-ykiはこちらに加えてもよいのかもしれない。しかし、そうすると残ったyとnは何なんだとなるのが悩みどころである……)

最後に並ぶのは「複数っぽいパーツ」である。主語と目的語が両方単数の場合は現れず、どちらかが一人称か二人称かつ複数の場合に-kuまたは-chikが現れる。目的語の活用パーツの中ではこの部分の解釈が一番複雑だろうか。どうにかまとめるとすれば、二人称複数か一人称複数包括形が関わる場合、つまり「二人称+αが関わる場合」に-chikを使うと一般化できそうだ。

しかし驚く (?) べきことに、この複数っぽいパーツに関しては同じアヤクーチョのケチュア語でも文献によってバリエーションがある。この点もやはり「ケチュア語は単数・複数の区別がゆるい」という特徴が関わっているのだろうか。上で挙げたのは筆者の調査協力者に教えていただいたパターンであり、別の文献 (Zariquiey & Córdova 2008、筆者がケチュア語を学ぶ上で今も非常にお世話になっている教科書である。目的語の活用における一人称複数は除外・包括で区別していない) で紹介されている目的語の活用は以下の通りである。

目的語の人称 一単 一複 二単 二複 主語の人称 一単 ― ― -yki -yki-chik 一複 ― ― -yki-ku -yki-chik-ku 二単 -wa-nki -wa-nki-ku ― ― 二複 -wa-nki-chik -wa-nki-chik-ku ― ― 三単 -wa-n -wa-n-chik -su-nki -su-nki-chik 三複 -wa-n-ku -wa-n-chik-ku -su-nki-ku -su-nki-chik-ku

こちらはさらに一般化が難しいが、「二人称のいる側だけが複数なら-chik」「二人称のいない側だけが複数なら-ku」「どちらも増えていたら-chik-ku」「二人称が関わらない場合、一人称のいる側だけが増えていたら-chik」とどうにか整理できるだろうか。(先に挙げた活用表も踏まえてさらに一般化するなら、「二人称を含む複数は-chik」と言えそうか?) このように、「複数っぽいパーツ」に関しては日本語話者にとっては何とも複雑な基準で形を使い分けているのだ。

このような「誰が」「誰を」が足し算ではなく掛け算で表すような活用といえば、言語学に触れたことのある読者の中には「順行・逆行」の区別を思い出す方もいるかもしれない。これは北米の先住民言語に特徴的に見られる現象で、大雑把に言うと一人称・二人称・三人称は一人称>二人称>三人称 (この中でも生き物かどうかなどによって細かく分かれる) の順に「主語っぽい (目的語っぽくない)」とみなされており、ある文において主語および目的語の人称がこの順番に従っていれば「順行」の形、違っていれば「逆行」の形が現れる。ケチュア語の目的語の活用が「順行」「逆行」にそのまま相当するとは言えないが、「一人称が目的語」にはそれだけに特化した形があり、「二人称が目的語」は他の情報 (主語は誰か) と抱き合わせだったり、「二人称が主語」の場合でも使われる形だったりと若干「使い回し」の形で表され、「三人称が目的語」は形の上では目的語がないのと同然の扱い……という特徴を鑑みると、「『目的語っぽくないものが目的語になっているぞ、気をつけろ』という標識」としては似た現象であると言えそうだ。(にしては一人称よりも二人称の方が特別扱いにも見えるのが難しいところである。)

本当に「目的語の人称」による活用なのか?

ところで、最初の方で「目的語が三人称の動詞は基本的に目的語のない動詞と同様に主語による活用のみが起きる」と述べたが、基本的でない場合とはどういうことだろうか? 上で紹介した目的語の活用は、格標示 (どの格接尾辞がついているか) の観点では目的語ではない要素の人称によっても起きることがあるのだ。具体的には移動する方向など、直接目的語を表す-taや間接目的語を表す-manがつくほど直接的でなくても「ある行為が向かっている、ある行為で影響を受ける」と言えそうな要素が一人称や二人称となる場合も目的語の活用が起きる。この現象を示す面白い例がつぎである。

Ñuqa-pa lado-y-man apa-ra-mu-wa-n silla-ta. 私-の そば-私の-へ 運ぶ-過去-~てくる-私を-三単が 椅子-を 「彼/彼女が椅子を私のそばに運んできた。」

この例では、動詞の人称活用として-wa-nが現れている。つまり、動詞の形としては「三人称単数 (運んでいる人) が一人称単数を」とみなされている。しかし、この例ではñuqa「私」という代名詞こそ存在しているものの、属格-paがついているため少なくとも典型的な目的語とは言えそうにない。この文の直接目的語は明らかに三人称単数のsilla「椅子」である。そして与格の-manがついているñuqa-pa lado-y「私のそば」は、「運ぶ」という行為が向かっている場所であり、こちらも典型的な間接目的語とは言い難い。言えたとしても、「私のそば」自体は三人称単数の名詞 (名詞句) なのだ!つまりこの文では、目的語とみなせる名詞そのものはどれも三人称単数なのに、「運ぶ行為が私に向かっている」という全体的な意味を汲んで動詞の活用が「三人称単数が一人称単数を」という形になっているのである。

このように「気持ちはわかるが形式的には『型破り』」な現象がケチュア語 (に限らないとは思うが) 文法の面白いところだ。「ある意味が厳密に形に反映されるわけではない」ということは「形だけ見てもわからないことが多い」ということでもあり、特に最近の筆者にとっては言語処理の手法を取り入れようとしている分、頭の痛いところでもあるのだが、言語表現の豊かな可能性に触れられるのはやはり楽しいものである。

参考文献

Zariquiey, Roberto & Gavina Córdova. 2008. Qayna, Kunan, Paqarin. Una Introducción Práctica al Quechua Chanca. San Miguel: Pontificia Universidad Católica del Perú.

-

- 2024年03月12日 『6. さかさまの空の下で—インカの言葉をたどる旅:ケチュア語の動詞と時制 諸隈夕子(日本学術振興会特別研究員PD)』

-

ケチュア語の動詞と時制

ケチュア語には人称と数の組み合わせによる動詞の活用、さらには名詞の活用があることを紹介した。動詞の活用といえば、スペイン語など特にロマンス系の言語に触れたことのある読者の中には、時制と人称の組み合わせで何十、何百項目にもおよぶ活用形を覚えるのに苦心した方も多いのではないだろうか。かく言う筆者も大学の第二外国語でイタリア語を学んだ時には活用形を覚えるのに苦労した身であり、スペイン語の活用もイタリア語の知識に「パッチを当てる」ような形でどうにか覚えてきたようなものである。

ケチュア語にも時制の表現は存在するが、スペイン語とは様子が異なる。文法を学ぶ上では基本的であるにも関わらず調査の余地を未だ大きく残している事項ではあるのだが、現状わかっていることを紹介していこう。

ケチュア語の時制の表現は、大きく現在・過去・未来の3つに分けられる。そんなの当たり前じゃないかと思われるかもしれないが、全ての言語が現在・過去・未来を形の上うえで区別するわけではない。概念的にはこの3つの時間を区別していても、形の上うえでは現在と過去が区別されない言語や、現在と未来が区別されない言語は珍しくない。過去と未来が「現在ではないもの」として同じ形にまとめられる言語も珍しいながら存在するようだ。

ケチュア語において現在の時制、つまりその文を表現するのとその文で表現される出来事が概ねおおむね同時に起きている場合は、特に時制を表す形は現れない。主語を表す「主格」と同じく、「何も付ついていなければ現在」というわけである。やはり現在は「デフォルト」ということなのだろう。

過去の時制の表現は、条件に応じていくつかの接尾辞を使って表される。1つは-rqa (-raと表記・発音されることもある) で、文法書を読む限りはこれが一般的に「過去」を表すとされる。(何でこんな歯切れの悪い口振りになっているかは後述……) この-rqaは、以下のranti-rqa-nのように主語の人称・数を表す接尾辞の前に割って入る。

(1) Juan mikuna-ta ranti-rqa-n. フアン 食べ物-を 買う-過去-3単が 「フアンは食べ物を買った」(Zariquiey & Córdova 2008: 174)

三人称単数・複数の接尾辞におけるnnがしばしば削られる (三人称単数は例えばranti-rqaのように、見かけ上人称接尾辞が付つかない形になる) ことを除けば、-rqaにつられて動詞や人称接尾辞の形が変わることは無ない。

2つ目は-sqaで、これはその出来事が過去のものであることを表すと同時に、その文で表す情報が話し手にとって伝聞で知ったものであることを表せる。この「伝聞の情報か、一次情報か」という違い (言語学では証拠性と呼ぶ) 以外に-sqaと-rqaの間では特に大きな違いは報告されていない。ただし、ご多分に漏れず本当に「証拠性が違うだけ」とみなしてよいかは要検証である。

過去を表す接尾辞の3つ目は-rquである。筆者が話者から聞く限り、-rqaがスペイン語で言うところの線過去に相当するのに対し、この-rquは点過去に相当する過去を表すとされる。スペイン語の文法に則ってこれを具体的に解説するならば、-rqaは過去の状況や様子、習慣を表現するのに用いるのに対し、-rquは過去の行為や出来事を表現するのに用いる。話者の方と話している体感としては-rquの方が-rqaよりも良よく使われているのだが、この接尾辞が時制の表現として紹介されることは現行の文法書ではほとんど無ない。-rquは専らもっぱら「方向を表す接尾辞」の1つとして紹介されており、その用法の1つとして「すっかり~してしまった」(Zariquiey & Córdova 2008: 175)「ちょうど~したところだ」(Parker 1969: 67) などの意味を表すこともあると報告されている。ケチュア語で書かれた物語やケチュア語訳の聖書を読むとこの-rquが-rqaや後述する未来形と一緒に現れることも珍しくなく、少なくとも「-rquは必ず過去を表す」とは全くまったく言えないのである。

このような事情から、講座や論文では毎度戦々恐々としながらこの接尾辞を「実際の話者から過去を表すと明言されているので『過去』とはしておくが、それ以外の用法も幅広い接尾辞」として解説している。筆者に協力していただいている話者の間では、「すっかり~」という用法が「スペイン語の点過去に相当するもの」へと発展して使われているのではないかと現状推測しているのだが、さっさと検証しなさいという話である……

さて、過去形はこのように単純な足し算、つまり人称・数の接尾辞を変えずに接尾辞を割り込ませれば良よかったが、未来形はもう少し複雑になる。具体的には、未来形は以下のように人称・数・(未来) 時制がそれぞれに分けられない形をとる。

人称・数 puklla「遊ぶ」の未来形 (参考:現在形) 一人称単数 puklla saq puklla ni 二人称単数 puklla nki puklla nki 三人称単数 puklla nqa puklla n 一人称複数 (包括形) puklla sun(chik) puklla nchik 一人称複数 (除外形) puklla saqku puklla niku 二人称複数 puklla nkichik puklla nkichik 三人称複数 puklla nqaku puklla nku

過去と未来は素朴には対称的な意味を持っているように感じられるが、ケチュア語のように文法的な表現として非対称的な特徴を持つことは珍しくない。現に日本語も過去と言えば「~(し) た」、「~(し) た」と言えば過去というように、過去はほぼ一対一対応の表現を持っているが、未来にそっくりそのまま相当する表現は存在しない。(かつて受験勉強をしていた頃は英文和訳で未来形をどう訳したものかよく悩んだものだ。) 英語の「未来」の助動詞willは未来以外にも意志など様々さまざまな意味を表せるが、ケチュア語の未来形にはどのような意味の広がりがあるのだろうか? 二人称が現在形と同じ形なのは何故だろうか? 過去と同様、未来の表現にもまだまだ検証すべき課題が残っている。

進行形と完了形

時制に関連して、ケチュア語には「進行形」に相当する接尾辞-chkaがある。これは-rqaや-sqaと同じく、次つぎのように単に動詞と人称接尾辞の間に割って入る。

(2) Ricardo mayu-man ri-chka-n. リカルド 川-へ 行く-進行-3単が 「リカルドは川へ向かっている」(Zariquiey & Córdova 2008: 95, 一部修正)

つまり、英語のように「分詞 (ing形)」を作って助動詞と組み合わせるのではなく、日本語の「~ている」と同様に、動詞を直接「進行形」に活用させるような形になっている。なお、この-chkaは-rqa・-sqaと組み合わせて「過去進行」も表せる。

「進行形」としばしば対称的な扱いを受けるのが「完了形」であるが、ケチュア語で完了を表す表現は様々さまざまある。先ほどさきほど点過去として紹介した-rquは完了も表せるとされているし、「すでに」「もう」というニュアンスを重視する場合は特別な語であるñaを使って表すこともできる。

(3) ña-m tarde-ña 既に-焦点 遅い-既に 「もう遅くなってしまった」(Parker 1969: 80)

このñaの何が特別かというと、これは語として使えるだけでなく接尾辞として使うこともできる。しかも-rquとは違い、動詞に付つくだけでなく名詞にも付つくことができる。

ただし、-rquにしてもñaにしても、完了のみを表すわけではない。-rquは「外へ」の方向を表すこともあり、ñaは現状語調を整えているとしか言えない (要するに「よくわからない」ということである) ような用法も数多く見られる。ケチュア語の「進行」はかなり素直な接尾辞であるのに対し、「完了」をめぐる語や接尾辞は何とも研究者泣かせな存在なのだ。

ペルー料理とジャガイモ

先日触れたとおり、筆者のフィールドであるアヤクーチョでは肉と野菜、どちらかと言えば「山の幸」にあたる食材を生かした料理がメインになる。アンデス地域の山の幸と言えば、まず何よりジャガイモだろう。何せアンデス地域は世界中のジャガイモの故郷であり、色も形も様々さまざまな何千種類もの品種が栽培されてきた地域である。筆者の研究もアヤクーチョのジャガイモたちに支えられてきたと言って過言ではない。

ペルーのジャガイモ料理の顔ともいえる、カウサと呼ばれる料理がある。これは滑らかな口当たりの黄色ジャガイモ (papa amarilla) に酸味を効かせて作ったマッシュポテトを、野菜や蒸し鶏、セビーチェなどと一緒に盛り付つけた料理で、ケーキのように美しく層状に積み上げ、上面にはオリーブやゆで卵が飾られることが多い。酸味が爽やかでレストランでは非常に「映える」料理であるが、筆者にとっては発泡スチロールのトレイに平べったく盛り付つけられた、1皿3ソル (120円ほど) の屋台売りのカウサがお財布にも胃にも優しい調査のおともである。この屋台ではひき肉などの具をマッシュポテトで包んで揚げたパパ・レジェーナも売られており、昼に食べ過ぎた時の夜ご飯としてよく食べている。

アンデスのジャガイモ料理 (?) として外せないのは、いわゆる「寒ざらし」の要領で干したジャガイモであるチューニョだろう。乾かした結果玉砂利のような見た目になり、食感もしっかりと目が詰まったような硬さになっている。水分が多く本来は保存に向かないイモ類を保存食化し、さらに水分とともに毒を抜くという原産地ならではの知恵が詰まった食品である。フォルクローレの有名曲に去って行った恋人 (友人という解釈でも良よいのだろうか?) を偲ぶ「チューニョの花が咲くころに」(Cuando Florezca el Chuño/K’ala Marka/ https://youtu.be/GwbfilwurP0?si=RV1XA8fI6DZnM4hD ) という曲もあり、保存技術が発展した現代でもアンデスの伝統的食文化における象徴的存在として愛されている。

チューニョとなったジャガイモから花が咲くことは残念ながら無ないのだが、ジャガイモの花は意外と (?) かわいらしい姿をしている。アンデスからヨーロッパに渡ったジャガイモはやがて飢饉を克服する鍵となるのだが、フランスではジャガイモを普及させるために、マリー・アントワネットとルイ16世のアクセサリーとしてジャガイモの花を用いたという (稲垣 2021: 80)。我々の食卓を彩るジャガイモは、ナス科かつ南米原産という点で夏の庭を手軽に彩ってくれるペチュニアの仲間でもあるのだ。

大学サークルでフォルクローレを演奏していた頃はフォルクローレの大家Los Kjarkasの名曲T’una Papita (「小芋ちゃん」) が話題になると「日本で女性をジャガイモに例えたらどうなることやら」という話になったものだが、花に注目してみれば実はボリビア版「マリーゴールド」とも言えるのかもしれない。

参考文献

Parker, Gary John. 1969. Ayacucho Quechua Grammar and Dictionary. The Hague: Mouton.

Zariquiey, Roberto & Gavina Córdova. 2008. Qayna, Kunan, Paqarin. Una Introducción Práctica al Quechua Chanca. San Miguel: Pontificia Universidad Católica del Perú.

稲垣栄洋. 2021. 世界史を変えた植物. PHP研究所.

-

- 2024年03月05日 『5. さかさまの空の下で—インカの言葉をたどる旅:名詞の人称活用 諸隈夕子(日本学術振興会特別研究員PD)』

-

名詞の人称活用

先週はケチュア語における単数・複数の表現と、人称と数の表現について紹介した。人称と数に関しては、ケチュア語以外の言語でも広く見られる人称代名詞と動詞の活用を取り上げた。ケチュア語には、この2つ以外にも人称と数が関連する文法が存在する。それが、名詞の所有者の人称・数による活用である。ケチュア語の名詞には、その所有者の人称と数に応じた接尾辞がつく。一覧にすると以下の通りである。

人称・数 wasi「家」の活用形 一人称単数 wasi y 二人称単数 wasi yki 三人称単数 wasi n 一人称複数 (包括形) wasi ychik 一人称複数 (除外形) wasi yku 二人称複数 wasi ykichik 三人称複数 wasi nku

このようにケチュア語では、「私の家」と言いたいときには、wasi「家」を活用させてwasiyと表現する。これは日本でメジャーどころの言語ではなかなか見られない文法現象であり、少し面食らうかもしれない。(この文法現象を持つ中で、日本で最も知名度があるのはトルコ語だろうか?) 暗記事項が多くて大変に思うかもしれないが、よく見ると名詞の活用は先週紹介した動詞の活用とよく似た形をしている。名詞と動詞それぞれの活用の接尾辞部分だけを抜き出して見比べてみよう。

人称・数 名詞の活用 動詞の活用 一人称単数 y ni 二人称単数 yki nki 三人称単数 n n 一人称複数 (包括形) ychik nchik 一人称複数 (除外形) yku niku 二人称複数 ykichik nkichik 三人称複数 nku nku

単純な置き換えはできないが、名詞の活用はyから始まり、動詞の活用はnから始まる傾向にあると言えそうだ。それ以外のki, chik, kuといった部分は名詞と動詞で共通している。名詞の活用と動詞の活用の共通性は、形だけではなく機能にもおよぶ。発展的な内容になるため連載後半での紹介になるが、従属節として使われる動詞には、その主語の人称と数に対応する名詞の活用形 (=主語の人称・数を所有者の人称・数に見立てた接尾辞) がつく。これらのことから、これらの接尾辞は「主語による活用」「所有者による活用」と分類するよりも、「人称と数を表す接尾辞が、動詞につく形と名詞につく形に分かれている。動詞に関わる人称と数と言えば主語のもので、名詞に関わる人称と数と言えば所有者のものである」と整理するのがよさそうだ。

さて、このように所有者の人称と数は名詞の接尾辞として表されるわけだが、その所有者が具体的に誰であるか、つまり同じ三人称単数である「ホセの」と「マリアの」はどう区別するのだろうか?この点については日本語と同じく、所有者を表す名詞に「~の」を表す (属格) 格接尾辞-paをつけて表す。例えば「ホセの」であればJosepa、「マリアの」であればMariapaを所有される名詞の前に置く。例文で見てみよう。

(1) Juliana-pa misi-n yaku-ta upya-chka-n. フリアナ-の 猫-三単の 水-を 飲む-ている-三単が Florian-pa wachwa-n yaku-pi wayta-chka-n. フロリアン-の カモ-三単の 水-で 泳ぐ-ている-三単が 「フリアナの猫は水を飲んでいる。フロリアンのカモは水辺で泳いでいる。」

(1) におけるmisi-n「彼/彼女の猫」、wachwa-n「彼/彼女のカモ」ように、名詞につく接尾辞は人称と数のみを表すものであり、それだけでは「具体的に誰のものか」はわからない。もちろん文脈上明らかであれば必要ないのだが、改めて具体的な所有者を明言するときには「<人名>の」に相当する語で表す。なお「所有者」は人間に限られているわけではなく、wasi-pa punku-n「家 (wasi) のドア (punku)」、mesa-pa hawa-n「机 (mesa) の上 (hawa)」のような非生物と非生物や空間の関係もこの所有表現で表すことができる。

以上のように所有者を属格接尾辞-paで明言する場合、Juliana-pa misiのように名詞につく人称接尾辞を省略することはできない。所有の表現は名詞の人称接尾辞が主であり、属格による所有者の表現はあくまで補足的な役割なのだ。

所有の裏返し:「○○の持ち主」を表す表現

以上では「<所有者>の<所有物>」という形の所有表現を紹介したが、今度は逆に「<所有物>を持つ<所有者>」という表現を見てみよう。

(2) quy-yuq qullqi-sapa sipas kay-pi kawsa-n. モルモット-持ちの 銀-が豊富な 少女 ここ-で 暮らす-三単が 「モルモットを飼っているお金持ちの少女がここに住んでいる。」

所有物となる名詞に接尾辞-yuqをつけることで、「<所有物>持ちの」という意味を表すことができる。この-yuqをつけた名詞は、所有者を表す名詞の前において形容詞のように働くこともあれば、それ単体で「<所有物>を持つ人」という意味の名詞として働くこともできる。例えば (2) ではquy-yuq「モルモットを飼っている」を (qullqi-sapa) sipas「(お金持ちの) 少女」を修飾する形容詞のように使っているが、quy-yuq kay-pi kawsa-n「モルモットを飼っている人がここに住んでいる」のようにquy-yuqを直接名詞として使うこともできる。-yuqと同様に、-sapaも「<所有物>を持つ」という意味を表す接尾辞である。 (2) においては、qullqi-sapaが「銀 (お金) を豊富に持っている」という意味でsipas「少女」を修飾している。このように-sapaはそれを所有しているという意味にくわえ、その所有物が多いことや、大きいことを表す。後者を表す例としては、ñawi「目」を元にしたñawi-sapa「目が大きい (大きな目を持っている)」などの表現がある。

なお、先述の「<所有者>の<所有物>」の表現と異なり、-yuqや-sapaによる「<所有物>を持つ<所有者>」という表現では所有物の人称が所有者につくことはない。(所有者の人称が所有物につくような例もこの場合では見かけない。)

「ポケットモンスター」とラテンアメリカの文化

先日は「ポケットモンスター」シリーズの新作発表があり、筆者も新作のリリースを今から非常に楽しみにしている。筆者は幼少期から同シリーズのファンでありつつ、高校生以降ゲームにはあまり触れられていなかった (シリーズファンのジャーゴンで言うところの第一世代から第四世代を中心に遊んでいた) のだが、スペインが舞台のモデルであると聞いて、シリーズ最新作の「スカーレット・バイオレット」を実に10年ぶりに遊んでいる。

実際に本作では、町や音楽、登場人物・モンスターの造形や設定として、スペインを中心にスペイン語圏の地理や文化がふんだんに取り入れられており、ラテンアメリカをフィールドとしている筆者にとっては思わずうれしくなってしまうポイントも数多く見られた。例えばシリーズ恒例の「最初の仲間となるモンスター」のうち、炎属性のモンスターにはメキシコのマリアッチなどの音楽文化と「死者の日」、水属性のモンスターにはブラジルのリオのカーニバルにおけるサンバのダンスが主なモチーフとして見てとれる。草属性のモンスターはヴェネツィアやニューオーリンズのカーニバルにおける仮面舞踏会をモチーフにしているとファンの間では言われているが、スペイン語圏としてはフィリピンの「マスカラ・フェスティバル」も関連つけられそうだ。(https://www.pokemon.co.jp/ex/sv/ja/pokemon/ 「スカーレット・バイオレット」の最初の仲間となるモンスターたち (が成長した姿))

モンスターの中では、追加コンテンツで注目を浴びた (かどうかはファンの間でも議論があるのだが……)「テラパゴス」がエクアドルの離島であるガラパゴス諸島、およびこの島々の代表的な生物である「ガラパゴスゾウガメ」をモチーフにしており、このモンスターをめぐる冒険の舞台設定もこの島々の生態学的特異性にインスパイアされたものと推測される。このようなスペイン語圏の地理や文化をモチーフにしたモンスターたちに交じって、寿司や武将、中国の伝説の怪物など東洋の文化をモチーフにしたモンスターや人物が見られるのも、大航海時代のスペイン・ポルトガルと東アジア諸国の交流や、東アジア系移民による南アメリカへの東洋文化の伝播を反映しているのではないだろうか。

本シリーズの核であるモンスターたちだけでなく、補助的な要素にもスペイン語圏の文化が反映されている。本作では飲食店で食事をすることで探索に役立つ効果を得られるのだが、パエリアやチュロスといったスペイン料理にくわえて、この連載でも紹介したセビーチェ、アロス・コン・レチェ (牛乳で煮込み、甘い味つけに仕立てたお粥)、アルファホール (アルゼンチンを中心に南アメリカ一帯で食べられる、煮詰めた練乳を挟んだクッキー)、ケサディーヤ (メキシコ発祥の、薄焼き生地でチーズを挟んだホットサンド) などラテンアメリカの料理も並んでいる。

ゲーム中で食べられるラテンアメリカ料理

このように本作ではスペインやラテンアメリカの文化や風土が巧みに世界観に織り交ぜられており、この地域に関心のある読者には息抜きとして老若男女問わずおすすめしたい。ただ、残念ながら筆者の専門であるアンデス地域固有の文化や事物を明確なモチーフとしているモンスターは見当たらないので、その点は今後を楽しみにしている。

なお、先日発表された新作は、フランスを舞台のモデルとした過去作のスピンオフ作品である。もちろんこの新作の世界観それ自体も楽しみなのだが、現実世界における隣国にあたる「スカーレット・バイオレット」とのつながりにも期待を寄せている。

-

- 2024年02月27日 『4. さかさまの空の下で—インカの言葉をたどる旅:ケチュア語の複数形:「コンドルたち」は本当に「複数形」なのか? 諸隈夕子(日本学術振興会特別研究員PD)』

-

ケチュア語の複数形:「コンドルたち」は本当に「複数形」なのか?

先週の例文に出てきたkunturkuna「コンドルたち」は、お察しの読者もいるかもしれないがkuntur「コンドル」という名詞の複数形である。ケチュア語の複数形は実にシンプルで、名詞の元の形 (これが単数形にあたる) に-kunaをつければよい。たとえばllama「リャマ」は単数形で、llama-kuna「リャマたち」は複数形である。英語のmouse>mice、sheep>sheepのような不規則な複数形や、「『元の形」は複数形で、単数形に特別な形がつく」(シンハラ語などに見られる) といった現象は見られない。アラビア語などに見られる双数など、「より細かい複数形」もケチュア語には存在しない。

ただし、ケチュア語の「複数形」は、他の言語 (特に英語など、日本ではメジャーな言語) と異なり、文法的にはかなり「ゆるい」扱いをされている。まず、名詞が指す対象が複数であっても、複数形を使う必要はない。-kunaがつかない形を便宜的に単数形と呼んではいるが、実際には-kunaがついていなくても複数の人や物を指すことができる。しかも、動詞の活用も主語の単数・複数と厳密には対応しない。主語が単数形であっても (意味を反映して) 動詞が複数の活用を取ることもあるし、主語が複数形であっても (形や意味を無視して) 動詞が単数の活用をとることもある。つまり、名詞が「単数形」だった場合、実際にそれが指す対象が1つなのか複数なのかは、究極的には文脈で判断するほかない。

こう言われると不便に聞こえるかもしれないが、日本語の「複数形」も実のところ厳密に使われているわけではない。英語の複数形に対して、「たち」をつけて訳すのが日本語として適切か迷ったことがある読者も多いのではないだろうか。元々のケチュア語はこのように単数・複数の区別が曖昧だったが、スペイン語との接触により区別が意識されるようになったようだ。

2種類の「私たち」

名詞の単数・複数について紹介したついでに、人称との組み合わせについても紹介しよう。ケチュア語の人称代名詞は人称と数の組み合わせによって7種類存在する。表にまとめると以下の通りである。

人称・数 人称代名詞 一人称単数 ñuqa 二人称単数 qam 三人称単数 pay 一人称複数 (包括形) ñuqanchik 一人称複数 (除外形) ñuqayku 二人称複数 qamkuna 三人称複数 paykuna

英語 (動詞の活用はもうほとんどないが) やスペイン語をはじめ、ヨーロッパの言語に触れたことのある読者にはほとんど見覚えのある表ではないだろうか。おなじみの一人称・二人称・三人称×単数・複数の6種類……と思いきや、一人称複数が「包括形」と「除外形」の2種類に分かれている。

2種類の一人称複数「私たち」は、そこに二人称「あなた」を含むか否かで区別される。含む場合が包括形、含まない場合が除外形である。筆者の専門であるアヤクーチョのケチュア語では一部の場合に限られるが、アンカシュなど他地域のケチュア語では包括形がさらに「私とあなたの2人」と「私とあなたを含む合計3人以上」に分かれる。

考えてみれば一人称複数、日本語話者である我々が言うところの「私たち」は、厳密には「私」が複数人いることを表しているわけではない。実際に指している範囲は「私 + あなた」(一人称 + 二人称) だったり、「私 + (私と関係する) 第三者」(一人称 + 三人称) だったり、「私 + あなた + 私かあなたと関係する第三者」(一人称 + 二人称 + 三人称) だったりするわけである。形の上でも、ケチュア語は二人称や三人称における複数を「二人称 (qam) + 複数 (-kuna)」、「三人称 (pay) + 複数 (-kuna)」と一般名詞の複数形と同じように表現するが、一人称における複数を「一人称 + 特別な形① (-nchik)」と「一人称 (ñuqa) + 特別な形② (-yku)」と特殊な形で表現している。

有名どころの言語を学ぶときには「そういう前提」として通過しがちな人称と数の概念だが、このような包括形・除外形の区別を通じて改めて掘り下げてみると面白い。ケチュア語など一人称複数の中で「一人称 + 二人称 (+ 三人称)」と「一人称 + 三人称」を区別する言語は時折見られるが、二人称複数を同様に区別する言語はあるだろうか? 一人称=話し手と異なり、二人称=聞き手はその場に複数人いてもおかしくない。つまり、「その場にいる複数人のあなた」(二人称×複数) と、「その場にいるあなたと、あなたと関係する第三者」(二人称 + 三人称) を区別する現象はあるだろうか?また、「あなたと私」や「第三者と私」を指してそれぞれ「あなたたち」「彼ら・彼女ら」と言うことはできるだろうか?こう考えてみると、「自己中心的」な人称の間の力関係も感じられる。

ケチュア語の話に戻ると、ケチュア語の動詞は主語および目的語 (!) の人称と数によって活用する。目的語による活用は後日に譲り、主語のみが関わる自動詞の活用を表にまとめると以下の通りになる。

人称・数 (参考:人称代名詞) puklla「遊ぶ」の活用形 一人称単数 ñuqa puklla ni 二人称単数 qam puklla nki 三人称単数 pay puklla n 一人称複数 (包括形) ñuqanchik puklla nchik 一人称複数 (除外形) ñuqayku puklla niku 二人称複数 qamkuna puklla nkichik 三人称複数 paykuna puklla nku

動詞の人称活用も人称代名詞と同じく、一人称 (-ni)・二人称 (-nki)・三人称 (-n) の区別をベースに、複数には-kuや-chikがつく形になっている。この「人称活用」は基本的に「主語の人称・数の組み合わせに対応する接尾辞を動詞語幹につける」と考えてよい。スペイン語の-ar型、-er型、-ir型のように動詞の形に応じて活用形が変わることもなく、ごくわずかな動詞がごく一部の状況下でのみ特殊な活用形をとる以外に、不規則活用と呼べそうなものも存在しない。時制による活用形の変化は存在するが、これについても後日紹介しよう。

ペルーの日常とケチュア語:「悪魔」となった閻魔様

知っての通りラテンアメリカ一帯で最も普及している共通語はスペイン語であり、街中で日常的に使われているのは筆者のフィールドであるアヤクーチョでも専らスペイン語である。一方で店や商品、イベントなどのタイトルとしてケチュア語の単語が使われることは筆者の体感としてはかなり多い。クスコやマチュピチュ、あるいはウユニ塩湖に旅行したことのある読者の中には、“samay”(ケチュア語の「休む」) を名前に取り入れたホテルに泊まった方もいるのではないだろうか。筆者のようにフォルクローレに携わったことのある読者であれば、“munay”「望む、好む」や“tupay”「出会う、気づく」のように「yで終わる、5文字ぐらいの恐らくスペイン語ではなさそう」なアーティスト名や曲名を1度は見かけたことがあるのではないかと思う。

筆者が先日たまたま見かけたケチュア語タイトルは、(恐らく) 格闘ゲームの大会である“Uma supay”「悪魔のお頭様 (直訳:頭悪魔)」である。supayという名詞は「悪魔」を指すスペイン語のdiabloに対応するものとしておおむね扱われている。本来は地底に広がる黄泉の国を取り仕切る神様の名前で、キリスト教宣教師たちが「悪魔」の訳語として使い始めたようだ。ギリシャ神話におけるハデスよろしく、黄泉の神というのは「本来は畏怖こそされど悪ではないが、キリスト教世界観の影響下ではもっぱら悪性と結びつけられがち」なわけだが、このsupayも同様に元々は善性にも悪性にも結びつく存在とされている。植民地時代に鉱山開発が進むと、「地底の支配者」という側面に注目が集まり、鉱山における富や幸運を司る存在として扱われるようになった。

現在においてもsupayは単なる悪や恐怖の象徴というよりは、先述の格闘ゲーム大会のように、アンダーグラウンドな雰囲気を纏いつつどこか身近な存在として扱われている印象である。たとえば、フォルクローレの形式の1つにこのsupayをモチーフにしたdiabladaという形式がある。曲調は跳ねるように賑やかな上、非常に「目力」の強い、鬼のような悪魔のお面をはじめとする極彩色の衣装を身に纏って踊り、おどろおどろしさもありつつ楽しげな、まさに「お祭り騒ぎ」を体現するような雰囲気となっている。((https://youtu.be/uPfR3HRggWU?si=_hxJ0sCFVU0_YeR6) などで是非見てみてほしい。)

さらに身近なsupayとして、飼い犬にsupayという名前をつけている例もあった。ペルー原産の黒く毛のない犬種 (ペルービアン・ヘアレス・ドッグ) で、確かに「悪魔」のような雰囲気ではあるのだが、とても人懐っこく初対面の筆者の膝に数分もしないうちに飛び乗ってきた。現代のペルーにおけるsupayは、日本における鬼や妖怪のような存在として愛されているのかもしれない。

-

- 2024年02月20日 『3. さかさまの空の下で—インカの言葉をたどる旅:「は」は「主語」なのか? 諸隈夕子(日本学術振興会特別研究員PD)』

-

「は」は「主語」なのか?

前回はケチュア語の「てにをは」について紹介した。ケチュア語は日本語と同様に、名詞に様々な格接尾辞をつけることで、その名詞が文中でどのような役割を果たしているのか、たとえば主語であるのか目的語であるのかといった情報を表す。しかし主語=主格は「格接尾辞をあえて何もつけない」(あるいは言語学の世界では、「-Øという形のない接尾辞がついている」という一見とんちのような説明をすることもある) という形で表される点が (教科書的な) 日本語と比べると異なっている。

ところで、「主語」とは何だろうか? 感覚的には「その文章で表される行為や出来事を起こす主体 (を指す名詞)」が主語と呼ばれることが多いし、実際にこのような名詞は多くの言語で (その言語の中で) 一定の語順や接辞、活用形を取ったり、人称・数・性別などその性質に応じて動詞の形を変える特性を持っていたりする。しかし、実際にはそううまく切り分けられないのが世の常である。たとえば「インカ道はインカ帝国に作られた」“Inca road was constructed by Inca empire” という文においては、多くの場合「インカ道」“Inca road” が「受け身文の『主語』」として解説される。日本語でも英語でも、「受け身文の主語」は受け身ではない文の主語と同様に「は」がついたり人称や数に応じて動詞の形を変えたりするわけだが、この「インカ道」は「その文章で表される行為や出来事を起こす主体」と言えるだろうか?また、言語学の世界で有名な日本語の文の1つに、「象は鼻が長い」(三上 1960 など)がある。「象は」の「は」も「鼻が」の「が」も日本語ではしばしば「主語を表す助詞」として紹介されるものだが、この文ではどちらが主語になるのだろうか? さらに言えば日本語では「私はロモ・サルタードが食べたい。セビーチェは食べたくない」のような文をごく自然に作ることができるが、「が」がつくロモ・サルタード (牛肉と野菜の醤油風味の炒め物) や「は」がつくセビーチェ (魚介のマリネ) は主語なのだろうか?

このように、「『主語』のような文法上の振る舞い」(≒「は」「が」がつく) と「『主語』のような意味上の役割」(≒行為や出来事を起こす主体である) の間には、多くの言語で多かれ少なかれズレがある。前回軽く触れた能格性もこのようなズレが如実に表れる例と言ってよいだろう。(むしろ能格型言語の話者からすれば「主体≒主語」という考え方が日本語や英語のような対格型言語中心的だと言われても致し方ないのではないだろうか?) こうして「主語とは何か」を突き詰めると言語学の一大トピックともなるわけだが、こと日本語において「主語のようなもの」をめぐる文法と意味のズレの説明にある程度有効な概念が「主題 (性)」である。日本語で「主語」と呼ばれるもの、とくに「は」がつく名詞は、しばしば「その文における話題」、つまり「その文は何についての情報を提供するものなのか」に相当するものであるというわけである。前置きが非常に長くなったが、ケチュア語にも日本語の「は」に相当する、主題を表す接尾辞が存在する。今回はこの主題を表す接尾辞をはじめに、関連する文法を紹介しよう。

主題・焦点:わかるようでわからないようで「気持ちはわかる」かもしれない文法

ケチュア語では、-qaという接尾辞を使って主題を表す……とされている。例を見てみよう。

(1) Kunturkuna-qa animalkuna-ta mikunku. コンドルたち-主題 動物たち-を 食べる コンドルたちは動物たちを食べる (コンドルについて言えば、それは他の動物を食べる)

(1) では、聞き手にkunturkuna「コンドルたち」についての情報を与えようとしていることが “kunturkuna” についた-qaによって表されている。「コンドルはどのような生態をしていますか?」という質問に対しての答えというのが具体的な状況の例としてわかりやすいだろうか。ある名詞が主題となるかどうかは、その名詞の格とは独立している。たとえば (1) のように主語が主題となることもあれば、(2) のように目的語が主題となることもある。

(2) Kunturkuna animalkuna-ta-qa mikunku. コンドルたち 動物たち-を-主題 食べる 動物たちはコンドルが食べる (動物たちについて言えば、それはコンドルが食べる)

このような表現を用いる代表的な状況としては、「動物たちはどうしていなくなってしまったのですか?」のような質問をされた場合があげられる。この主題と対となる概念が焦点である。主題が「ある文によって聞き手にそれについての情報が与えられる要素」であれば、焦点はおおむね「ある文によって聞き手に新たに与えられる情報」にあたる。(1) をベースとした例を見てみよう。

(3) Kunturkuna-qa animalkuna-ta-m mikunku. コンドルたち-主題 動物たち-を-焦点 食べる コンドルたちは動物たちを食べる (コンドルについて言えば、それが食べるのは他の動物である)

(3) ではanimalkuna-ta「動物たちを」に-mという接尾辞がついている。この-m (母音の直後)、または-mi (子音の直後) という接尾辞が焦点を表す (とされている)。この文をメタ的に説明すると、「主題であるコンドルについて、何を食べるのかということが聞き手には焦点つまり未知の情報となっており、それが動物であるということが示されている」というふうになる。具体的な状況で言えば、「コンドルたちが食べるものは何ですか?」という質問に対する答えが (3) のような表現を使う代表例である。

主題と同様に、焦点もその名詞の格とは独立している。たとえば (2) におけるkunturkuna「コンドルたち」に-mがついていれば、この文の趣旨は「動物たちについて言えば、それを食べるのはコンドルたちである」となる。そもそも、名詞以外が焦点となることもある。(1) における動詞mikunkuに-mがついた場合は、「コンドルについて言えば、それが他の動物にするのは食べることである」といったニュアンスになる。(なお、動詞は主題にもなり得る。) 焦点は「新たに与えられる情報」としたが、聞き手にとって全く未知である必要はない。たとえば“Mayqintataq mikuyta munanki, cevicheta icha lomo saltadota?”「あなたはセビーチェとロモ・サルタードのどちらが食べたいですか?」と聞かれて“lomo saltadotam mikuyta munani.”「ロモ・サルタードが食べたいです」と応える場合、ロモ・サルタードは既に話題に上がっているが、「それを食べたいと思っているか」という点では新しい情報であり、焦点となっている。

このように、「どういう出来事で、何がどうしたか」という事実関係よりも一歩メタ的な、「その文を提示することで、何をどう伝えたいか」を接辞や語順などの文法的な要素に落とし込んだのが主題や焦点というわけである。……と、教科書的な説明をするのは (比較的) 簡単なのだが、実際の言語表現と向き合ってみると話はそこまで単純ではない。以上の説明に即して解釈可能な文ももちろんあるのだが、「とされている」と歯切れの悪い書き方をしたように、主題と解釈してもおかしくない要素に-qaがついていなかったり、逆に-mがついていたり、形と意味が少なくともまったくの1対1対応ではないとしか思えない例だらけなのだ。さらに困ったことに、そもそも主題・焦点の定義自体が「学派」によって微妙に異なっている。主題/焦点であればすなわち-qa/-m(i) で表すのか、-qa/-m(i) がつけばすなわち主題/焦点なのか、そもそも厳密にはどういう意味で主題/焦点なのかという点は、まだまだ調査と分析が待たれるところである。(というより、筆者こそ調べなければならない課題である……)

ペルーの魚介料理

専門家なのに泣き言のような話をしてしまったので、話題を変えよう。さきに言及したロモ・サルタードやセビーチェなど、日本ではまだマイナーな印象ながらペルー料理は美食として知られている。前者は2023年に某牛丼店でフェアメニューとして提供されていたので、食べたことがある方もいるのではないだろうか。(筆者は時機を逃してしまった。) 筆者のフィールドであるアヤクーチョは山あいの町のため、魚介よりは肉類が料理のメインになる。とはいえペルーを代表する料理であるセビーチェはアヤクーチョでも定番料理の1つであり、街中でもセビーチェ屋がちらほらと見られる。筆者も市場内の食堂でセビーチェをいただいたことがあり、味は非常によかったのだがその後に食中毒を起こしてしまい、以降あまりセビーチェを食べる気になれずにいる。

アヤクーチョではセビーチェの他にも川の魚介料理が時折見られる。筆者が見かけたのは川エビのスープやマスの姿揚げだが、とくに前者は牛乳のまろやかさとトマトの酸味、エビのコクのバランスがよく、しかもエビのほかにもジャガイモやジャイアントコーンなど具がたっぷり入っていてこれだけで満腹になるため、調査の疲れを癒すにはもってこいの一杯だった。山の幸が中心となるアヤクーチョに対して、ほかに筆者が今まで滞在したことのあるペルーの町であるリマやイキトスでは、それぞれ海とアマゾン川で採れる魚介を使った料理が盛んに食べられている。とくにイキトスでは内陸ながら様々な川魚のカルパッチョやスパイス焼き、くわえてワニのグリルなどが名物料理として出されていた。ワニは淡泊な味で歯ごたえがよく、スパイシーな味つけがよく合う。日本ではセビーチェ以外のペルー魚介料理が取り上げられる機会は少ないかもしれないが、機会があれば是非注目してほしい。

-

- 2024年02月13日 『2. さかさまの空の下で—インカの言葉をたどる旅:ケチュア語は何語に似ている? 諸隈夕子(日本学術振興会特別研究員PD)』

-

ケチュア語は何語に似ている?

前回の締めで触れたとおり、ケチュア語は日本語と似た文法的特徴を持っている。とはいえ、無論異なる点も少なくはない。ケチュア語の文法の特徴を日本語話者にもわかりやすくまとめるならば、「日本語をベースに、ヨーロッパの (インド・ヨーロッパ語族の) 言語の要素を取り入れた言語」と言えるのではないかと思う。特に大学などでスペイン語・ポルトガル語・フランス語・イタリア語などの基礎を学んだ日本語話者にはかなり取っつきやすい言語だと勝手に考えている。なお、私の周りでは「ケチュア語はトルコ語に非常に似ている」と言われているので、トルコ語を学んだ方ならさらに身近に感じられるのではないだろうか。

ケチュア語と日本語 (やトルコ語) の大きな共通点は、名詞や動詞など、主に具体的な概念を表す語 (いわゆる内容語) に「てにをは」「ので、から」に相当する「助詞」を付けていくことでさまざまな概念を表現する点である。例えば、日本語では一般的に行為の対象 (目的語) となる名詞には「を」を付け、移動の出発点には「から」をつける。ある行為や動作が過去に起きたことを表すためには、動詞の形を変えつつ、最後に「~た」をつける。ケチュア語も同様に、名詞には「その出来事でどのような役割を果たしているか」(格) を表す助詞、動詞には「その出来事が起きる時間とその出来事について語る時間の前後関係」(時制) を表す助詞などがいくつも連なって文を作っていく。ケチュア語では名詞や動詞の後にこれらの助詞が並んでいくため、「接尾辞」と呼ばれている。(ほかの言語の文法とも比較して厳密に「接尾辞」と言えるかはかなり危ういのだが……) 逆に、名詞や動詞の前にくっついていく「接頭辞」はケチュア語には無い。

格接尾辞:ケチュア語の「てにをは」

前置きが長くなったが、名詞につく接尾辞の実例を見てみよう。学生の頃はバレンタインと言えば友人一同とお菓子の渡し渡されだったのだが、すっかり縁遠いイベントになってしまった。

Maria wasinmanta lluqsispa yachay wasipi amiganman chocorateta qun. マリアは 家から 出て 学校で 友達に チョコレートを あげる 「マリアは家を出て、学校で友達にチョコレートをあげる」

この文では、5つの名詞と2つの動詞が使われている。具体的には、名詞がMaria, wasin, yachay wasi, amigan, chocolateと、動詞がlluqsi, quだ。chocolateという名詞で見て取れる通り、ケチュア語がスペイン語の単語を借用することは珍しくない。ケチュア語の話者の多くはスペイン語の流暢な話者 (バイリンガル) だからということもあるが、「チョコレート」「空港」などインカ時代に存在しなかった概念はケチュア語のみを話す話者 (モノリンガル) もスペイン語の単語を使って表現している。

「(家から) 出る」「(チョコレートを) あげる」という行為の主体であるMaria「マリア」には、特に助詞らしきものは付いていない。(教科書的には)「が」や「は」をつける日本語とは違い、ケチュア語はある名詞が行為の主体≒主語であることを表す接尾辞 (格接尾辞) を持っていない。主語は自分自身の形を変えない一方で、「私、あなた、彼・彼女……」のどれにあたるかによって動詞の形を変えてしまう。詳しくは後日解説するが、ヨーロッパの言語ではおなじみの「人称による動詞の活用」である。

「あげる」という行為の対象、つまり目的語であるchocolate「チョコレート」には助詞taがついている。これは、日本語ではおおむねね「を」に相当する接尾辞で、他の言語とも共通するラベルとしては「対格 (接尾辞)」と呼ばれている。ケチュア語ではこのように目的語にtaがつき、主語は自動詞文でも他動詞文でも格接尾辞がつかない。「エキゾチックな文法」の花形である能格 (自動詞文の主語と他動詞文の目的語が格接尾辞などの面で同じ振る舞いをする。有名どころ?の言語ではバスク語、言語学の世界ではオーストラリアのジルバル語が有名) は残念ながらケチュア語には見られない。

チョコレートが渡される対象であるamigan「(彼女の、女性の) 友達」には与格と呼ばれる格接尾辞manが付いている。つまり、ケチュア語ではいわゆる直接目的語にはta、間接目的語にはmanが付く。能格言語を紹介する流れでしばしば言及される二次型 (secundative: 二項動詞の目的語と三項動詞の間接目的語が格接尾辞などの面で同じ振る舞いをする) の格表示もケチュア語では見られない。ここまで見てわかる通り、意外と「よくある」感じの言語なのである。なおmanは間接目的語だけでなく、移動の目的地を表すためにもよく使われる。日本語で言えば概ね「へ」「に」にあたると言ってよいだろう。

残りの名詞、マリアが移動する出発地であるwasin「(彼女の) 家」にはmanta、「渡す」という行為が起きる場であるyachay wasi「学校 (直訳:知識の家)」にはpiがついている。それぞれ奪格、(場) 所格などと呼ばれており、おおむね日本語の「から」「で」に相当する。ただしmantaには「~について (話す)」のように話題を表すこともあり、単純に「から」と同じとは言えないのが面白いところだ。例えば「星の王子さま」のケチュア語版のタイトルは“Quyllur llaqtayuq wawamanta”、直訳すると「星の村を持つ子供について (wawa-manta)」である。

ここでは以上4種類 (+格接尾辞が無い主語) の格接尾辞を紹介した。さらにケチュア語はこれ以外にも5個前後の格接尾辞を持っている。(曖昧な書き方なのは文法的特徴から格と呼んでいいのか微妙なものが含まれるからである……) 例えばpaqは出来事や行為を起こす目的、raykuは出来事や行為が起きる理由をそれぞれ表す格接尾辞であり、多くの場合理由と目的が「~のために」でまとまってしまう日本語の感覚ではなかなか区別が難しい。語学マニアの間では格の種類が多い言語としてフィンランド語がよく知られているが、ケチュア語もまあまあ「格が多い」言語なのである。ここで、格という文法的な要素が「多い」と聞いて身構える読者は安心してほしい。格の種類こそ多めなものの、格接尾辞の形が人称など他の文法的要素によって変わることはごく一部の例外を除いてない。それこそ日本語の「てにをは」と同じく、それぞれの形と意味の対応を覚えてしまえばあとは単純な足し算でOKなのだ。

チョコレートとペルー

チョコレートと言えば、某板チョコの名前にも表れている通りアフリカ、特にコートジボワールやガーナなどアフリカ大陸西部の国々がカカオ豆の一大産地として知られている。生産量こそアフリカに譲るが、実はペルーを含む中南米の国々もカカオ豆の産地である。なにせ、そもそもカカオの原産地が南米大陸 (具体的にはアマゾン川やオリノコ川の上流域とされる) だ。先日たまたまペルーのアマゾン地域の町であるイキトスの民家にお邪魔する機会があったのだが、日本で言えば柿やみかんのような形でカカオの木が庭に生えていたのが印象的だった。

中南米ではエクアドルとベネズエラがカカオの産地として特に有名で、日本でも某パッケージが印象的なシリーズなど、主に高級志向のチョコレートにおいて注目されている。特にベネズエラの生産量は他の生産国と比べると控え目だが、育成がデリケートな代わりに風味が豊かで希少なカカオ品種の産地として注目を集めている。

ペルーも近年では世界有数の生産量を誇るカカオ生産国である。世界的なカカオ需要の高まりに加え、ペルーではコカインの原料としてのコカ栽培撲滅のため、コカの代わりの1つとしてカカオ栽培が奨励されたことを背景に、2000年代後半から大きく生産量を増やしている (清水 2023)。リマの空港内ショップでもチョコレートは主力商品となっており、ピウラ (北西部)、サン・マルティン (北部)、クスコ (南部) など各地のカカオ豆をフィーチャーしたチョコレートが売られている。筆者の特別鋭くもない舌でも明確に感じられるほど地域によって香りや風味が異なり、お土産にはぜひお勧めしたい。

私のフィールドであるアヤクーチョは残念ながら先述のピウラやサン・マルティンほど大きくは取り上げられていない印象だが、実はペルー国内では古くからのカカオ産地である。筆者が現地調査でお世話になった話者の1人は、市場でチョコレートを販売していたご婦人だった。コロナ騒ぎもありなかなか再会できていないが、次の調査時にはまたチョコレートを買いに行きたい。

参考文献

清水達也. 2023. ペルーにおけるカカオ・チョコレート産業の成長. ラテンアメリカ・レポート 40(1). 55–68.

-

- 2024年02月06日 『1. さかさまの空の下で—インカの言葉をたどる旅:アヤクーチョの町 諸隈夕子(日本学術振興会特別研究員PD)』

-

アヤクーチョの町

宿の屋上に上がり、ぐるりと辺りを見渡す。賑わう街は小高い丘に囲まれ、澄み切った青い空の底に沈んでいるかのようだ。ここはアヤクーチョ、日本からは概ね1日とさらに半日の空の旅を経てたどり着く、アンデスの山あいの町である。アヤクーチョはペルー南部の都市であり、これを県都とする県全体の名前でもある。都市としてのアヤクーチョは、古い名前であるワマンガの名で呼ばれることもある。ペルーの「古都」であるクスコと「新都」であるリマの概ね中間点に位置し、地理的・歴史的観点から日本国内で例えるならば岐阜だろうと説明することが多い。岐阜県内に滞在したことはないのでかなり勝手なイメージではあるが……

標高は約2700mと、世界一標高の高い首都として知られるボリビアのラ・パスほどではないものの、日本で言えば日本アルプスの山頂付近に迫る高山の都市である。高山病のリスクは地元の人々にも意識されており、私が罹った時にはコカの葉のお茶を高山病対策として勧められた。コカ茶はスーパーでも紅茶と並んで売られるほどペルーの日常に浸透しているが、その名の通り、悪名高い麻薬「コカイン」の原料となるため日本に持ち帰ることはできない。街中ではスペイン語の合間に、異なる響きが聞こえることがある。かつてアンデス地域を治めた「先住民」の大帝国であるインカ帝国、その共通語として使われていたケチュア語は、帝国なき今もこの地の人々の日常に溶け込んでいる。私はこのケチュア語を学ぶため、アヤクーチョの町にやって来たのである。

ケチュア語と私

私はケチュア語の文法を専門とする言語学の研究者である。まだ若手の身 (2024年2月現在では恐らくそういうことになると思うのだが、どのような顔をすべきなのか未だに図りかねている) で僭越ながら、大学の授業として調査の媒介言語となるスペイン語や中南米の地理・歴史などを担当させていただく一方で、ありがたいことに市民講座やまさしくこの連載のような場でケチュア語について紹介する機会もいただいている。ケチュア語は、アンデス地域の観光人気の高さやインカ文明やアンデス民族音楽 (フォルクローレ) への関心故か、俗に言う「マイナー言語」の中では知名度が高いように見受けられる。かく言う私もケチュア語を専門としたのは大学でフォルクローレの演奏サークルに所属した縁からである。

この連載では私の専門であるケチュア語の文法について、概略的な内容やキャッチーなポイントを専門外の読者にもわかりやすく紹介できればと思う。さらに私のフィールドであるアヤクーチョが観光においてはマイナーな地域であることから、語学的・言語学的な内容だけでなくこの地域の文化や風土、フィールドワークの思い出なども交えていきたい。

ケチュア語の歴史と現在

先述の通り、私の専門であるケチュア語は、ペルー・ボリビア・エクアドルを中心にコロンビアやアルゼンチンなどの一部地域も含むアンデス地域一帯で使用される言語である。15世紀~16世紀半ばに繁栄を極め、この広大な領土を治めていたインカ帝国では、このケチュア語が共通語として使われていた。広大な版図を支配するインカ帝国は、単一の言語を話す単一の民族からなるような国家では当然なく、クスコ周辺から勃興したインカ族が多数の民族を支配する多民族国家であった。それぞれさまざまな独自の言語を母語とするインカ帝国民の共通語として、そして公用語として使用されたのが支配者であるインカ族の言葉であったケチュア語である。このケチュア語の普及と定着にはさらにスペイン人宣教師による布教活動も大きく寄与している。今日のケチュア語はアンデス先住民文化の象徴として扱われることが多いが、一方でこのように「侵略者の象徴」とも言える側面も持つことに注意したい。

なお、一口にケチュア語と呼ぶものの、その発音や文法、語彙の特徴は地域ごと、いわゆる「方言」ごとに大きく異なる。例えばアンカシュなどペルー中央部で話されるケチュア語は、アヤクーチョのケチュア語話者にはほとんど通じない。このような地域差の大きさから、学問の場では一般にケチュア語と呼ばれる言語の総体を「ケチュア語族」と呼び、俗に方言と呼ばれてきた地域ごとのケチュア語を「アヤクーチョ・ケチュア語」のように1つの言語として扱うことが一般化している。ただし本稿は主に専門外の読者を想定していることから、特に断りのない限り「ケチュア語」の呼称を用いることとする。

ケチュア語の発音

さて、ケチュア語とは具体的にどのような言語なのだろうか。まずは発音を見ていこう。ケチュア語の発音は少なくとも日本語話者にとってはかなりシンプルで習得しやすいと思う。母音は原則としてa, i, uの3つであり、iとuは一定の条件でそれぞれeやoと発音される。なお話者によっては後述するこの「条件」に当てはまらないeやoの発音も観察されることから、ケチュア語の母音をa, i, u, e, oの5つとして記述する場合もある。一部の地域はさらに長母音と短母音を区別する。子音も日本語と共通するものが多い。私が専門とするアヤクーチョのケチュア語における子音はp, t, ch, k, m, n, ñ, s, h, q, r, l, ll, w, y (Zariquiey & Córdova 2008) の15個である。母音も同様であるが、各アルファベットを概ねローマ字の感覚で読めば問題無い。例外は次の通り。

・llは概ね「リャ・リ・リュ」の音である。

・ñは概ね「ニャ・ニ・ニュ」の音である。

・qは、アヤクーチョのケチュア語では舌の付け根を少し引くように意識し、喉に息を擦り付ける形で発音する「ハ・ヒ・フ」の音である。他地域のケチュア語では同様の舌の構えで発音する「カ・キ・ク」の音である。

母音iとuは、このqの前後でeやoに変化する。意図的に母音の発音を変えるというよりは、qの発音で舌の付け根を引くことにより、その前後のiとeは自然とeとoに近い音になるのである。他の地域のケチュア語にはアヤクーチョのケチュア語には無い子音も見られる。その中でも代表的なのが有気音 (ph, th, kh, chh) と放出音 (p’, t’, k’, ch’) だ。どちらも閉鎖音 (p, t, k, chなど) のバリエーションと言える音で、有気音は子音そのものの発声の直後、母音の発声の間に短く強く息を吐きだす音、放出音はどうにか簡潔にまとめるならば「息を止め、喉に力を込めて口内の空気を押し出すことで発声する音」である。アヤクーチョとはさほど離れていないクスコのケチュア語ではこの放出音や有気音を使いこなす必要があり、未だに放出音の発音が苦手な私は戦々恐々としている。

日本語の発音においてはアクセントが重要なポイントとなる。例えば「箸」と「橋」は母音・子音の構成は同じであるが、どこを高く読むかで区別される。一方ケチュア語ではアクセントが意味の区別に関わることは無い。ごく一部の「助詞」が付く場合を除いて、語の最後から2番目の音節―例えば “wasi”「家」におけるwa、“ukucha”「ネズミ」におけるku―を強めに読むというようにルールが1つに定まっているのである。

おわりに:音楽で触れるケチュア語

このようにケチュア語は、有気音、放出音などの例外はありつつも、発音面においては日本語話者にも馴染みやすい言語ではないだろうか。さらにケチュア語はいわゆる文法、言語学の専門用語で言うところの形態や統語の面でも日本語と似た特徴を持っている。詳細な解説は次回以降に行うとして、今回の締めとしてペルーを代表する「ワイニョ」の舞踏曲である「バリーチャ (Valicha)」の歌詞 (のバリエーションの1つ) の一節を紹介する。Youtubeなどでも視聴できるので、ぜひケチュア語の響きに触れていただきたい。

Valicha lisa p'asñawan, niñachay deveras, maypiñas tupanki?

「おてんばな (or優美な) バリーチャ、君にはどこで会えるのだろう」

Qosqo uraykunapi, niñachay deveras, maqtata suwashan

「クスコの下町で、男の心を奪っているのかい」

文献

Zariquiey, Roberto & Gavina Córdova (2008): Qayna, Kunan, Paqarin. Una Introducción Práctica al Quechua Chanca. San Miguel: Pontificia Universidad Católica del Perú.

-

- 2024年01月30日 『2月からの新連載のお知らせ』

-

さて、2月6日からの12回の連載は諸隈夕子先生(日本学術振興会特別研究員PD)による「さかさまの空の下で—インカの言葉をたどる旅」です。諸隈先生は昨年に東京大学で博士の学位を取得され、かつて南米インカ帝国の共通語であったケチュア語の文法を主な研究テーマとされています。この連載では、ケチュア語の解説を交え、ペルーでのフィールドワークの経験について論じられます。言語学の専門知識を問わず楽しめるケチュア語およびペルー文化案内を目指すとのことですので、ご期待ください。(野口)

図 1 宿の屋上から望むアヤクーチョの街

図 1 宿の屋上から望むアヤクーチョの街 図 2 悲しみのチャーター便希望調査

図 2 悲しみのチャーター便希望調査 図 3 山道の入り口

図 3 山道の入り口 図 1 (多分) 牛骨の (多分) ビブラスラップ

図 1 (多分) 牛骨の (多分) ビブラスラップ 図 2 サボテンのシロップがかかったムユチ

図 2 サボテンのシロップがかかったムユチ 図 3 鮮やかな刺繍のクッション

図 3 鮮やかな刺繍のクッション 図 1 ペルー版ラーメンこと「カルド・デ・ガジーナ」

図 1 ペルー版ラーメンこと「カルド・デ・ガジーナ」 図 2 プカ・ピカンテ

図 2 プカ・ピカンテ 図 3 厨房のおばさんがおまけしてくれたモンドンゴ

図 3 厨房のおばさんがおまけしてくれたモンドンゴ 図 1 屋台のカウサ

図 1 屋台のカウサ 図 2 自宅で交配を重ねるうちに絶妙な色味になったペチュニア

図 2 自宅で交配を重ねるうちに絶妙な色味になったペチュニア