ウクライナ・ロシアの源流―スラヴ語の世界(ことば文化特設サイト)

ことば文化に関する気になるトピックを短期連載で紹介していきます。

-

- 2024年01月16日 『お知らせ』

-

今回の連載の内容は、社会的な側面により焦点を当てて改稿のうえ、リベラルアーツコトバ双書『ウクライナ・ロシアの源流 --スラヴ語の世界』(渡部直也著)として2024年3月中に刊行されますので、書店でお買い求めください。

2023-09-26

12. ウクライナ・ロシアの源流―スラヴ語の世界:今ウクライナで起こっていること(2)

2023-09-19

11. ウクライナ・ロシアの源流―スラヴ語の世界:今ウクライナで起こっていること(1)

2023-09-12

10. ウクライナ・ロシアの源流―スラヴ語の世界:ペンは剣より強し(言語と国家、戦争)

2023-09-05

9. ウクライナ・ロシアの源流―スラヴ語の世界:「看護婦」や「女教師」は差別?(言語と社会のつながり)

2023-08-29 8. ウクライナ・ロシアの源流―スラヴ語の世界:サッカー?蹴球?(語彙・語法について2)

2023-08-22

7. ウクライナ・ロシアの源流―スラヴ語の世界:「ありがとう」を伝えよう(語彙・語法について1)

2023-08-15

6. ウクライナ・ロシアの源流―スラヴ語の世界:動詞の「顔」と「体」(形態変化について2)

2023-08-08

5. ウクライナ・ロシアの源流―スラヴ語の世界:名詞は生殺与奪を握る(形態変化について1)

2023-08-01

4. ウクライナ・ロシアの源流―スラヴ語の世界:キーウとキエフは何が違う?(音声・音韻について)

2023-07-24 3. ウクライナ・ロシアの源流―スラヴ語の世界:ЯはRじゃない!(文字について)

2023-07-18

2. ウクライナ・ロシアの源流―スラヴ語の世界:中欧・東欧言語紀行(スラヴ諸語の歴史と地理)

2023-07-11

1. ウクライナ・ロシアの源流―スラヴ語の世界:はじめに―スラヴ諸語とは?

既刊情報(リベラルアーツコトバ双書)

第5巻:野口大斗著. (2023). 『自然言語と人工言語のはざまで --ことばの研究・教育での言語処理技術の利用--』.

第4巻:黄竹佑・岸山健・野口大斗著. (2023). 『jsPsych によるオンライン音声実験レシピ』.

第3巻:河崎みゆき著. (2023). 『中国のことばの森の中で --武漢・上海・東京で考えた社会言語学--』.

第2巻:川原繁人著. (2022). 『言語学者、外の世界へ羽ばたく --ラッパー・声優・歌手とのコラボからプリキュア・ポケモン名の分析まで--』.

第1巻:岸本秀樹著. (2021). 『日本語のふしぎ発見! --日常のことばに隠された秘密--』.

-

- 2023年09月19日 『11. ウクライナ・ロシアの源流―スラヴ語の世界:今ウクライナで起こっていること(1) 渡部直也(東京大学教養学部非常勤講師)』

-

戦争においては、悲惨な被害の状況や政治・軍事の動きが着目されがちですが、状況を深く理解するためには社会的・文化的背景が不可欠でしょう。そしてその根幹にあるのが、日々のコミュニケーションや情報・意見の発信に使われる言語です。残り2回の連載では、ウクライナ情勢にまつわることばの問題を取り上げたいと思います。

母語・使用言語とアイデンティティ

前回ウクライナにおける言語状況について少しお話ししましたが、まずはその点についてもう少し詳しく述べます。ソ連時代もウクライナ語教育は行われていましたが、ソ連の中心言語はロシア語であり、両言語の「ダイグロシア」と呼ぶべき状況でした。1991年の独立後はウクライナ語の地位が急速に高まりますが、特に東部・南部ではロシア語を話す国民が多い状況が続いていました。2017年5月にキーウ国際社会学研究所が行った調査[1]によると、家庭における家族との会話において、西部では92.7%の回答者が主にウクライナ語を使うのに対して、東部と南部ではそれぞれ60.8%, 61.7%の回答者がロシア語を主として使うという結果が出ています。北部と中部では主にウクライナ語を使う割合が半分を少し超える程度ですが、主にロシア語を使う回答者の割合は低く、両言語を用いるという回答が多いのも特徴です。一方で各言語が使えるかという質問に対しては、ロシア語については最も低い西部でも72.2%が肯定的に、ウクライナ語については最も低い東部でも81.9%が肯定的に回答しており、全体としては両言語が併用されていると言える状況です。表1, 2に調査結果を引用します。

単位: % | 東部 | 南部 | 北部 | 中部 | 西部 |

主にウクライナ語 | 11.4 | 16.1 | 53.3 | 55.5 | 92.7 |

両言語 | 27.8 | 22.2 | 27.7 | 28.8 | 5.0 |

主にロシア語 | 60.8 | 61.7 | 19.1 | 15.7 | 2.2 |

表1: 家庭における使用言語(2017年の調査結果)

単位: % | 東部 | 南部 | 北部 | 中部 | 西部 |

ウクライナ語 | 81.9 | 85.3 | 93.1 | 95.9 | 98.5 |

ロシア語 | 98.5 | 98.9 | 90.4 | 91.7 | 72.2 |

表2: 各言語が運用できる回答者の割合(2017年の調査結果)

ウクライナ戦争について論評される際に、東部や南部では「ロシア系住民」が多いという言い方がされる場合がありますが、ここには上述のような使用言語が背景にあります。そしてロシアの政権側も「ロシア系住民の保護」という名目でウクライナ侵攻を正当化してきました。しかしここで考えなければならないのは、「ロシア語」がそのまま「ロシア(連邦)」と結びつくわけではないということです。2014年9月に同研究所が使用言語と「アイデンティティ」との関係性について調査を行いました。結果全体についてはやや複雑な話になるので割愛しますが、自らがウクライナ国民とロシア国民のどちらだと考えているかという質問に対して、ロシア語話者のうち西部・中部では81.3%、東部・南部では50.1%が「ウクライナ」を選択しました[2]。後者は割合が低いような印象ですが、残りが「ロシア」というわけではなく、26.0%が「ロシア」で20.2%は「両方」と回答しています(なお正式な「二重国籍」については、ウクライナでは認められていません)。ここから少なくともわかることとして、「私はロシア語を話すけれどもウクライナ国民だ」という住民が多く、使用言語を基準に「ロシア系」と安易に判断してはならないのです。同調査では自らの国民性をどのように判断するかも質問されていますが、使用言語を挙げる回答者は全体的に少なく、多くが親の国籍を理由として挙げていました。

なおこういった状況は、ロシア語話者の多いベラルーシについても言えることです。2020年8月に行われたベラルーシ大統領選挙では、現職だったルカシェンコ氏が公式発表によると8割ほどの得票で再選されましたが、不正疑惑が噴出し大規模な反政府デモが行われました。同氏はロシアとの関係を重視している一方で、対立候補であったティハノフスカヤ(ベラルーシ語ではチハノウスカヤ)氏は、ロシアと距離を置きEUやアメリカとの関係構築を掲げていました。ティハノフスカヤ氏はリトアニアに事実上の亡命という形になりましたが、現在も国外からベラルーシの民主化運動のほか、ウクライナとの連帯を呼びかけています。こういった活動は反ロシアとも言えるわけですが、ベラルーシでは政治的思想と言語とは基本的に切り離されています。すなわち、反ルカシェンコ運動とベラルーシ語普及の動きは連動していないわけです。

戦争によるロシア語離れ

上で挙げた調査からわかる通り、2014年初めのクリミア併合およびドンバス地域の一部占領以降も、東部・南部を中心にロシア語が広く使われていました。しかし2022年2月の全面戦争勃発で状況は変わります。同年12月にキーウ国際社会学研究所が行った調査[3]によると、日常生活においてロシア語のみないし主にロシア語を使う回答者の割合は、2017年の26%から15%に低下しました。さらに職場や学校に限定した場合については、ウクライナ語のみないし主にウクライナ語を話すと答えた割合が、2017年の43%から68%に急増し、ウクライナ語とロシア語の両方を話す割合が33%から19%に低下しています。表3に調査結果を引用します。

単位: % | 日常生活 | 職場・学校 |

2017年 | 2022年 | 2017年 | 2022年 |

ウクライナ語のみ | 34 | 41 | 26 | 50 |

主にウクライナ語 | 15 | 17 | 17 | 18 |

両言語 | 25 | 24 | 33 | 19 |

主にロシア語 | 14 | 9 | 16 | 7 |

ロシア語のみ | 12 | 6 | 8 | 4 |

表3: 場面ごとの使用言語

さらに意識面について見てみると、ロシア語が「重要な」言語ではないと考える割合が、2014年9月の調査における9%と比べて58%に急増したのです。以上をまとめると、ウクライナ語を重視する動きが加速し、公的な場面ではロシア語の使用を意識的に避けようとしている様子が窺えます。

こうした風潮は芸能界にも影響を与えています。かつてロシア語で歌っていたアーティストたちがウクライナ語の曲を製作しはじめ、メディアでの発信やSNSの投稿もウクライナ語に切り替えるといった動きが広がりました[4]。中にはファンをはじめ国民に対して、ロシア語を使わないよう呼びかける人もいるほどです。根底にあるのは、自らと母語を共有するロシアの人々が自分たちの国を侵略していることに対しての、想像を絶する怒りや悲しみに違いありません。さらに戦略的観点から言えば、ロシア側が《ルースキー イズィーク(русский язык)》(ロシア語)を話すウクライナ国民を「ルースキー」な同胞とみなし、そうした人々をウクライナの「民族主義者」から保護するなどという理由付けをしていることへの対抗措置なのでしょう。これまで述べてきた通り、言語と国家は本来的には独立したものであり、日常的にロシア語を話していても「ウクライナ国民」を自認する人々が多数派である実情を鑑みても、プーチン政権のこうした論理が破綻していることは明確です。一方でウクライナ側がロシア語を排除することによって、ウクライナという国家とウクライナ語という言語との結びつきが強調されることで、逆にロシア側の論理を補強する形になりかねない点には注意すべきでしょう。現地で苦しむ人々が感情的になるのは致し方ありませんが、日本など外から情勢を見る際には、公平かつ冷静な考察を心がけたいものです。

ロシア語の使用状況

ウクライナでは反ロシア的風潮の中で、現代音楽に限らずバレエやクラシック音楽などに至るまで、ロシアの芸術家による作品は上演・演奏が禁止されてしまいました。一方「ロシア語離れ」については、公的にロシア語が「排除」されたわけではありません。そもそも個人の使用言語を制限することは人権に関わる問題であり、ウクライナ政府も気を遣っています。2022年5月にキーウ国際社会学研究所が行った調査[5]では、93%がウクライナにおいてロシア語を話すことに対する迫害はないと回答しました。ただしここでは、ロシア語話者だけが回答しているわけではない点に注意しなければなりません。

メディアにおいても、ほとんどのニュースサイトにはロシア語版があり、全面戦争勃発後の公共放送についてもロシア語で行われているチャンネルがあります。そこで出てくるスローガンに「ロシア語で出来るのは噓をつくことだけではない」(На русском можно не только врать.)というものがあり印象的でした。もちろんこれはロシアに対する批判も含まれているわけですが、ロシア語がロシアという国家のイメージを呼び起こす一方で、ロシアのやり方に賛同しないロシア語話者もいるのだとアピールしているのでしょう。また、ウクライナ語の公共放送においても、ロシア軍に攻撃を受けた場所などでの現地インタビューにおいて、住民がロシア語で話す様子を伝えることがあります。なお興味深いことに、ウクライナ語の字幕はつけずにそのまま流しているのです。ここからも、ウクライナにおいてロシア語は少なくとも通じるということがわかります。さらに、ロシアやベラルーシの人権活動家などへのインタビューにおいても、ロシア語で答えているものをそのまま流すことが多いです。

とはいえ、全体的傾向としてはロシア語離れが進むことは避けられないでしょう。ロシア語がロシア帝国やソヴィエト連邦によるウクライナ支配の象徴となっているのは仕方ありません。しかし一方で、結果としてロシア語を使って多くの人々が生活し、社会や文化が発展してきたことも事実です。ロシア語を追放することによって、培われてきた文化が失われてしまわないよう願うばかりです。

参考記事

[1] Соколова, С. О. (2021) Українско-російский білінгвізм в України: сприйняття зсередини та зовні. Українська мова 3(79): 30–53.

[2] Kulyk, Volodymyr. (2019) Identity in Transformation: Russian-speakers in Post-Soviet Ukraine. Europe-Asia Studies 7(1): 156–178.

[3] Мова та ідентичність в Україні на кінець 2022-го (https://zbruc.eu/node/114247)

[4] "Перевзулися" чи змінили переконання? Якими стали російськомовні українські зірки за рік війни (https://www.rbc.ua/rus/styler/pidlashtuvalisya-chi-zminili-perekonannya-1677222438.html)

[5] Індекс сприйняття російсько-української війни: Результати телефонного опитування, проведеного 19-24 травня 2022 року (https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1113&page=1)

-

- 2023年08月29日 『8. ウクライナ・ロシアの源流―スラヴ語の世界:サッカー?蹴球?(語彙・語法について2) 渡部直也(東京大学教養学部非常勤講師)』

-

前回は挨拶や会話表現、街中で見かけることばを中心に紹介しました。今回は視点を変えて、「新しい」語彙を切り口にスラヴ諸語の特徴を見てゆきたいと思います。

日々更新されることばと向き合う

どの言語にも長い歴史があり、結果として、前回見たような日常的な会話表現などにおいても細かい違いが出ることも多くあります。これ自体はとても興味深いことなのですが、他方で「スラヴ語」としての特徴は見えづらくなってしまう面もあるわけです。言語において古くから使われている語彙には、非常に多様な背景が関わっており、それらは必ずしもその言語の特性を反映したわけではありません。そのため言語学の研究においては、言語の性質そのものを明らかにするために「新しい」動きに着目しています。流行語や若者言葉もその1つですが、次々と新しいものが生まれては消えてゆくので追いかけるのはなかなか大変ですが、非常に興味深いところです。もちろん言語に定着してゆくものもあり、中には辞書に掲載されることもありますね。

あまり縁起(?)の良い例ではありませんが、「コロナ」ということばを考えてみましょう。そもそも「コロナ」そのものはウイルスの形状を表しているだけで、本来は単体でそれが特定のものを指すわけではありませんね。同様の例は「ケータイ」にも言えますが、非常によく使われる複合語(コロナウイルスや携帯電話など)について、一部のみを切り取ってしまうわけです。さらに「コロった」とか「コロカス」のような派生語も生まれますが、これらも「コピー」から「コピった」や「完コピ」のような語が派生するのと同じ仕組みです。このように新しく広まった語に対して加えられる様々な操作を見ることで、日本語の特徴がわかってきます。

ちなみにスラヴ諸語では英語のCOVIDを借用していますが、例えばポーランド語でのzaraził(a) się covidem「コロナにかかった」のように格の変化(ここでは造格)が生じるなど、各言語の文法的特徴が現れます。以下では新語や新しい外来語などを中心に、いくつか事例を挙げてゆきます。

人名・地名に関するあれこれ

国際的に話題の人物について報道する場合、本来の発音や表記をそのまま反映するのが難しいこともあります。日本では専らカタカナ表記にし、ほぼ日本語風の発音になってしまいますね。名詞・形容詞の変化のところで触れましたが、スラヴ諸語における人名には様々な文法事項が関わっており、外国の人名を発音する際にも問題となります。

特に重要なのが、語尾と「性」の関係です。まず男性名詞については、原則子音で終わり、スラヴ系の男性名でも概ね同様です。「ドナルド・トランプ」や「バイデン」、「イーロン・マスク」など、子音で終わる外国の人名についても、「男性名詞」として扱われるのはもちろんですが、男性名詞の活用に合わせて語尾が変化します。例えばゼレンスキー大統領が「バイデン(大統領)と」会談したとウクライナ語で報じる場合は、《ズ バイデノム(з Байденом)》のようになるのです[1]。

一方で「オバマ」や「キシダ」のように[a]で終わる場合もありますが、これは原則「女性名詞」の語尾だとお話ししましたね。しかし実はもう少し複雑な事情があります。例えばロシア語で《カリェーガ(коллега)》「同僚」という名詞があり、語尾は女性名詞と同じように変化しますが、当該の人物が男性の場合は「男性名詞」として扱うと定められています。そのため形容詞が修飾する場合、男性形が用いられます。外国の人名についてもこれと同様に、[a]で終わる場合は「男性名詞」として扱いつつ、女性名詞の語尾のように変化するのです。ですから「岸田(首相)と」会談する場合はバイデン氏などとは異なる語尾が付き、《ス キシドユ(з Кішідою)》となります[2]。ちなみに「ワーニャ」(イワンの愛称)などの愛称においても語尾は女性名詞のようになっていますが、扱いとしては男性名詞です。もちろん[a]で終わる女性名については、問題なく女性名詞と同様の変化が生じます。こうしたスラヴ語風の名詞変化の適用は地名にも及び、例えば「ベルリン」なら子音で終わるので男性名詞になり、「大阪」なら[a]で終わるので女性名詞です。ロシア語だと「大阪で」は《ヴ オーサキェ(в Осаке)》と発音され、「お酒」や「大崎」のように聞こえてしまいますね。

では、子音で終わる女性名の場合はどうでしょうか。政治関係では「メルケル」や「フォンデアライエン」、芸能人では「(ジュリア・)ロバーツ」や「(エマ・)ワトソン」などの名前がありますね。実はこれも色々と複雑で、多くの言語では男性名と違って変化させないという法則性が見られます。以前多くの名字に「女性形」と「男性形」があるというお話をしましたが、そういった区別のないものもあって、ウクライナ系に多い-кや-енкоで終わる名字が代表例です。このうち-кについては、男性の名字としては男性名詞として通常の変化が生じるのですが、女性の名字として使われる場合は変化しません。言い換えると、女性の名前に「男性」の語尾はつけられないということでしょうか。外国の女性名にも恐らくこの法則が適用されていると考えられます。ただしチェコ語やスロヴァキア語は過激(!)で、なんと勝手に-ováという名字の女性形の語尾をつけており、《メルケロヴァー(Merkelová)》のようになってしまいます[3]。現地のニュース記事で見た時衝撃を覚えたものです。

さらには、「オータニ」や「アベ」など、そもそもスラヴ語の女性名詞や男性名詞のいずれにも当てはまらないような名字もあります。これについては大きく分けて、名詞の活用を「諦める」パターンと、「無理やり」語尾をくっつけて活用させるパターンとがあります。ウクライナ語やロシア語は前者で、格によらず元の名前を(場合によって発音は多少調整して)そのまま読みます。一方チェコ語やポーランド語、セルビア・クロアチア語などでは、元の名前の後ろ、あるいは元の名前から最後の母音を消したものに語尾を付けて活用させます。例えばセルビア・クロアチア語で「安倍晋三(首相)と」会談したと言う場合、《サ シンゾム・アベオム(sa Shinzom Abeom)》のようになります[4]。ここまで来ると何が何だかわかりませんね(笑)。ただし女性名については、子音で終わる場合と同様に変化しないのが一般的で、それでもチェコ語・スロヴァキア語だとやはり名字には-ováをつけて活用させます。また、地名については人名に比べると変化させない傾向がありますが、チェコ語やセルビア・クロアチア語はわりと頑張って活用させます。「東京で」などと言う場合、ウクライナ語やロシア語に加えてポーランド語でも変化しませんが、例えばチェコ語だと《フ トキウ(v Tokiu)》となってしまいます[5]。

外来語の受容

時代の移り変わりとともに、外国から様々な文化あるいは技術などを取り入れてゆくわけですが、当然ながらそういったものを指すことばも必要になってゆきます。ここでやり方としては主に2つあり、外国の言い方をほぼそのまま使う場合と、自分たちのことばに翻訳して使う場合があります。日本語について考えてみると、近代以降「野球」などの文化や、「写真」や「映画」などの新技術などについて、漢語を使った翻訳を行ってきました。一方で最近は「インターネット」や「SDGs」など、英語をはじめとする外来の語彙を訳さずにカタカナやローマ字で表記して使うのが主流ですね。

スラヴ諸語では、広く言えばヨーロッパ文化ということもあり、翻訳はせず外来の語彙に若干の調整を加えて使うのが多数派です。これは世界的な傾向だと思いますが、近年は英語の影響がやはりとても目立ちます。一方で翻訳された例もあります。「サッカー」を例に挙げると、「フットボール」が基になっている語(ウクライナ語の《フドボール(футбол)》など)が多い一方で、ポーランド語の《ピウカ ノジュナ(piłka nożna)》やクロアチア語の《ノゴメト(nogomet)》は「足のボール」とスラヴ系の語彙で表しています。

また、外来語を使う場合についても、必ずしも「そのまま」というわけにはゆきません。最初の方で「コロナ」や「コピー」からいくつかの語が派生するというお話をしましたが、スラヴ諸語でも様々な現象が起こります。まず日本語に近い事例としていわゆる省略語、言語学では「短縮」と呼ばれるものを見てみましょう。ロシア語で「SNS」は《サツィアーリナヤ シェーチ(социальная сеть)》と言いますが、前半部分は英語のsocialから来た外来語です。ただしやや長ったらしいためか、報道記事のような書き言葉でも《ソツシェーチ(соцсеть)》と短縮することがよくあります。これはまさに「パーソナル・コンピュータ」とはあまり言わず、「パソコン」が定着したのと同じ現象ですね。ただし、日本語では「パーソナル」と「コンピュータ」のそれぞれを短くしますが、ロシア語では前半部分だけを短くすることも両方縮めてしまうこともあります。《ドンバス(Донбасс)》という言い方を戦争関連でよく耳にしますが、これは《ダニェーツキィ・バシェイン(Донецкий бассейн)》「ドネツク炭田」の略語で、それぞれの部分が短くなっているわけです。

次に文法的な問題について取り上げます。日本語で考えてみると、「タピオカ」が「タピる」、「エモーショナル」が「エモい」となるように、動詞や形容詞には「日本語風の」語尾がついていることがわかります(さらに短縮も生じています)。そこまで「新語」っぽくないものでも、「メールする」や「アナログな」のように、やはり何らかの変化を加えないといけません。これは日本語において独自の活用があり、そこに合わせる必要があるからです。英語の場合、Googleが「ググる」という動詞としても使われたりしますが、これは元々showが「見せ物」という名詞としても「見せる」という動詞としても使われるような、英語の特徴を反映しているわけですね。スラヴ諸語ではこれまで見てきた通り、動詞や形容詞でも様々な変化があるので、外来語もそこに適応させるしかありません。最近の(ですがもう公式には使われない)単語であるtweetも、元の英語では名詞としても動詞としても使われますが、例えばロシア語ですと、名詞はほぼそのまま《トゥヴィート(твит)》である一方、動詞は《トゥヴィートヌティ(твитнуть)》と接尾辞を追加します。先ほど紹介した「SNS」のsocialの部分も、ロシア語に限らず形容詞を作る[n]の接辞をつなげています。

最後に発音の問題があります。当然ながら、元の言語と音韻体系が違うわけですから、「そのまま」の発音を再現することは難しいですね。再び日本語に戻ると、「カード」・「カーブ」・「ロッカー」の「カー」は、元の英語では違う発音ですが、日本語ではそうした区別がないので一緒になってしまいます。ロシア語の《トゥヴィート(твит)》も、同言語に[w]の音がないので[v]に変換しているのです。一方で、日本語で言えば「DVD」などの「ディー」など、外来語にしか出てこない音もあります(某通販番組で聞かれるような昔風の発音では避けられますね)。まとめると、全体としては自分たちのことばに合わせて発音を変える一方で、頑張って元のことばに合わせようとする動きもあるわけです。スラヴ諸語にもそういった事例が色々と見られます。例えばチェコ語は日本語と同様に母音の長短があるのですが、歴史的には長い[o]は[u]に変化していました。しかし外来語では長い[o]が発音され、先ほど挙げた「シンゾー(・アベ)」もその一例です。長い[o]はチェコ語の語尾としては見なされないため、活用させる場合は「シンゾー」の後ろに語尾をつけており、例えば「生格」は《シンゾーア・アベホ(Šinzóa Abeho)》のようになります5。また、最近だと特にラテン文字で表記する言語においては、英語などの綴りでそのまま書いて英語に近い発音をするため、言語本来の表記体系とのずれも生じています。一例だけ挙げると、チェコ語で英語のshのような音は本来šと綴り、shと書かれている場合は[s]と(濁った)[h]の2つの子音を連続させて発音するわけですが、英語由来のものについては"sh"と読むといった感じです。ここまではスラヴ諸語における一般的な文法・語法を中心に見てまいりました。次回からは近年の社会的な動きを具体的に取り上げながら、ことばがどのように用いられ、変容してゆくのかについてお話ししたいと思います。

参考記事

[1] Зеленський провів переговори з Байденом: деталі (https://tsn.ua/politika/zelenskiy-proviv-peregovori-z-baydenom-detali-2368915.html)

[2] Візит Зеленського до Японії: з ким зустрінеться президент (https://tsn.ua/politika/vizit-zelenskogo-do-yaponiyi-z-kim-zustrinetsya-prezident-2332855.html)

[3] Německé kancléřství si stěžuje na Merkelovou. Musí jí dál platit vizážistku (https://www.novinky.cz/clanek/zahranicni-evropa-nemecke-kanclerstvi-si-stezuje-na-merkelovou-musi-ji-dal-platit-vizazistku-40436374)

[4] PREMINUO SHINZO ABE: Ubio ga je bivši pripadnik mornarice (https://priznajem.hr/novosti/preminuo-shinzo-abe-ubio-ga-je-bivsi-pripadnik-mornarice/189008/)

[5] JAPONSKO PONOŘENÉ VE SMUTKU A OTÁZKÁCH: PROČ POLICISTÉ NEKRYLI ABEMU ZÁDA? (https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/podcast-vinohradska-12-sinzo-abe-atentat-japonsko_2207120600_cen)

-

- 2023年08月22日 『7. ウクライナ・ロシアの源流―スラヴ語の世界:「ありがとう」を伝えよう(語彙・語法について1) 渡部直也(東京大学教養学部非常勤講師)』

-

外国語を学ぶ際、これまでお話ししてきたような発音や文法ももちろん大切ですが、何と言っても単語や定形表現を知らなければなりませんね。スラヴ諸語における語彙は、当然ながら互いに似通ったものも多い一方で(写真1)、様々な歴史的経緯からある言語に特有のものも生じています。今回はその中で、挨拶などの基本的会話表現を中心に取り上げたいと思います。

感謝のことば

人との関わりにおいて相手への感謝は欠かせませんね。前回少し触れましたが、「ありがとう」は多くの言語で英語と同じように、「感謝する」という動詞を用いて表します。ブルガリア語では《ブラゴダリャ(Благодаря.)》と言いますが、これはスラヴ系の語彙で、ロシア語やセルビア・クロアチア語にも同じ語源の動詞があります。しかしながら、日常会話で「ありがとう」と言う場合、ロシア語では《スパシーバ(Спасибо.)》、セルビア・クロアチア語では《フヴァーラ(Хвала. / Hvala.)》と異なる表現が使われるのです。このように、仮に語源が同じ語彙が存在しても、定型表現においては言語ごとの特徴が見られることもよくあります。ちなみに《スパシーバ(Спасибо.)》は「神よ救いたまえ」が基になっていると言われており、《フヴァーラ(Хвала. / Hvala.)》は「賛美」や「栄光」といった意味で、いずれもスラヴ系の語彙です。

一方でポーランド語の《ジェンクーイェ(Dziękuję.)》やチェコ語の《ジェクイ(Děkuji.)》、スロヴァキア語の《ジャクイェム(Ďakujem.)》は、実は元々ドイツ語のDanke.などと共通のゲルマン系の語彙です。西スラヴでは地理的および歴史的事情から、このような外からの語彙の導入がよく見られます。東スラヴに分類されるウクライナ語やベラルーシ語も、ポーランド語の影響からこうした語彙が多く見られ、ロシア語との語彙的な差異が顕著です。ただしこれはあくまでも標準語の規範について見た場合の話であり、実際には地域差や個人差もあります。ウクライナ語の教科書を見ると「ありがとう」は《ディャークユ(Дякую.)》というポーランド語などと共通の語彙が紹介されているかと思いますが、ロシア語に近い《スパシービ(Спасибі.)》もよく聞かれます。

「こんにちは」と「さようなら」

第5回で少し紹介しましたが、「おはよう」や「こんばんは」といった言い方は、英語のGood morning.やGood evening.と同じような「良い〇〇」を意味する表現でおおむね共通しています。しかし英語のHello.のような時間を問わない基本的な挨拶については、言語によって違いが見られます。ロシア語では、前回取り上げたフォーマルな場面で使われる《ズドゥラーストゥヴィティェ(Здравствуйте.)》のほかに、親しい相手に用いられる《プリヴィェート(Привет.)》があります。ウクライナ語でもこれと類似した

《プリヴィート(Привіт.)》という言い方も見られますが、フォーマルな場面では《ヴィータユ(Вітаю.)》と言います。興味深いのは、この語と根っこは同じ語彙が、ポーランド語やチェコ語では「ようこそ」の意味で使われているところです。なおこれらはスラヴ系の語彙ですが、例えばチェコ語などでは親しい人の間で「チャオ」と言うことも多いです。

一方「さようなら」については、おおむね「また会える日まで」のような表現なのですが、言語ごとに使われる語彙が異なります。ロシア語では《ダ スヴィダーニヤ(До свидания.)》、ウクライナ語では《ド ポバチェンニャ(До побачення.)》、ポーランド語では《ド ヴィゼーニャ(Do widzenia.)》と言いますが、いずれもдо/doという前置詞が付いていて、これが「~まで」という意味です。その後は語彙が異なるものの、いずれも「会うこと」もっと言えば「見かけること」という名詞が単数生格の形で用いられています。なおセルビア・クロアチア語では、ポーランド語とほぼ同じ《ドヴィジェーニャ(Довиђења./Doviđenja.)》と言います。一方チェコ語では《ナ スフレダノウ(Na shledanou.)》と言いますが、ここではnaという別の前置詞が使われているほか、その後の名詞もまた異なりますが、元の意味は共通です。

ちなみにこうした挨拶は、店に入る時あるいはレジに買うものを持って行く時、そして店を出る時に必ず言います。日本ではどちらかと言うと「すみません」や「どうも」で全て済ませてしまう傾向がありますが、あちらでは店員も客も関係なくこうした挨拶をするわけですね。もしも実際に旅行などでいらっしゃることがありましたら、ぜひ使ってみてください。

時間や日付などに関する表現

買い物や食事をする際のお会計や、ホテルや列車などの予約で大切な日付など、様々な場面で重要なのが数字です。スラヴ諸語の数字は他のヨーロッパ諸語と異なるものも多く難しいのですが、スラヴ諸語の間ではおおよそ共通しています。しかしながら数字の使い方については異なる面もあり、特に注意すべきなのは時間や日付などに関する表現です。

まずは「~時」の言い方から見てみましょう。多くの言語では、数字の後に「1時間」という名詞(英語のhourにあたるもの)の活用形をつなげます。「1時間」はロシア語では《チャース(час)》、チェコ語では《ホディナ(hodina)》、セルビア・クロアチア語では《サート(сат/sat)》です。一方ポーランド語やウクライナ語では、数字は「~番目」を表す序数詞を使い、そこに「1時間」を意味する名詞を続けます。すなわち例えば「3時」と言う場合、前者では「3時間」、後者では「3番目の時間」のように表現するわけです。なお、両言語における「1時間」はチェコ語と共通の語彙で、ポーランド語では《ゴジーナ(godzina)》、ウクライナ語では《ホディーナ(година)》です。さらに「~時に」と言う際にも違いが出てきます。「~時間」のように表す言語では英語のinに近い前置詞の後で数字を対格(実質的には基本形と同じ)にする一方で、ポーランド語やウクライナ語ではoという前置詞の後ろで時間の部分を前置格にします。なお、いずれのタイプも「時」の部分は省略されることも多いです。

次に「~日」ですが、こちらは英語と同じく序数詞のみを使って表します。スラヴ諸語に特徴的なのは、「~日に」と言いたい場合に前置詞は伴わず生格を使うことです。ただしブルガリア語とマケドニア語では格変化がないので、前置詞を用います。さらにウクライナ語やロシア語では「今日」という言い方も、「この日」の生格が語源となっています。また、ウクライナ語では「今月」や「今年」などについても生格で表現しますが、他の言語では前置詞を使います。

「~月」については数字ではなく、英語と同じように固有の名詞を用います。ここで興味深いのは、スラヴ諸語特有の語彙を使う言語と、英語に似たローマ由来の語彙を用いる言語とがある点です。図1にいくつかの言語の比較表を示します(比較のため、キリル文字にはラテン文字転写を併記します)。なおここでは「クロアチア語」としていますが、セルビアの方ではローマ由来の語彙が使われています。

| ウクライナ語 | ポーランド語 | クロアチア語 | ロシア語 |

| 1月 | січень (sichen’) | styczeń | siječanj | январь (yanvar') |

| 2月 | лютий (lyuti) | luty | veljača | февраль (fevral') |

| 3月 | березень (berezen’) | marzec | ožujak | март (mart) |

| 4月 | квітень (kviten’) | kwiecień | travanj | апрель (aprel') |

| 5月 | травень (traven’) | maj | svibanj | май (may) |

| 6月 | червень (cherven’) | czerwiec | lipanj | июнь (iyun') |

| 7月 | липень (lipen’) | lipiec | srpanj | июль (iyul') |

| 8月 | серпень (serpen’) | sierpień | kolovoz | август (avgust) |

| 9月 | вересень (veresen’) | wrzesień | rujan | сентябрь (sentyabr') |

| 10月 | жовтень (zhovten’) | październik | listopad | октябрь (oktyabr') |

| 11月 | листопад (listopad) | listopad | studeni | ноябрь (noyabr') |

| 12月 | грудень (hruden’) | grudzień | prosinac | декабрь (dekabr') |

図1: スラヴ諸語における月の名称

ロシア語以外は独特の語彙が使われていることがわかるかと思います。また、互いに共通している場合もあるほか、共通の語彙でも月がずれている場合もあります。

最後に「年」ですが、「~番目の年」にあたる言い方をします。ここで大変なのは、英語のように2桁ずつ区切るのではなく、日本語のように数字をそのまま読む点です。文章では数字で書いてあるので問題ないのですが、聞き取りにはたいへん苦労します。「~年に」と言う際には、英語と同様にinのような前置詞を使い、その後は前置格に変えますが、文章で書く際には前置詞+数字、加えてフォーマルな場合は「年」という語のイニシャルという感じです。年月日をまとめて言う場合は「~年の~月の~日」とし、「年」と「月」は必ず生格に変えて後ろから順番に修飾します。このため数字で書く際にも、21/08/1990のように「日月年」の順番です。日付によっては慣れないと勘違いしてしまいますね。

街中で見かける看板や表示など

最後に「営業中」や「出口」など、街中で見かける語彙について紹介します。

お店などが開いているかどうかは、英語と同じように開閉を意味する語彙を使うのですが、言語によって色々と違いが見られます。ロシア語ではそれぞれ《アトゥクルィタ(открыто)》・《ザクルィタ(закрыто)》ですが、これは「開ける」および「閉める」の受身の言い方です。後者は英語のclosedと同様ですね。接頭辞以外は共通しているのもポイントです。一方ウクライナ語では「開ける」については類似した語彙も使われるのですが、看板では《ヴィトゥチーネノ(відчинено)》・《ザチーネノ(зачинено)》と異なる語彙が用いられます。チェコ語の《オテヴルジェノ(otevřeno)》・《ザヴルジェノ(zavřeno)》はさらに異なる動詞が使われており、セルビア・クロアチア語やブルガリア語でもほぼ同様の語彙が用いられます。ポーランド語の《オトゥファルテ(otwarte)》はチェコ語と共通の語彙ですが、反対の《ザムクニィェンテ(zamknięte)》については異なる動詞が基になっています。様々な違いはありますが、接頭辞は共通しているのが興味深いところです。

お店のほか、駅や空港などでも「入口」・「出口」が大切ですが、こちらについても色々です。ロシア語の《フホート(вход)》・《ヴィーハト(выход)》(写真2)、ウクライナ語の《フヒード(вхід)》・《ヴィーヒド(вихід)》、チェコ語の《フホート(vchod)》・《ヴィーホト(východ)》は完全に共通の語彙です。ただし地下鉄などの「入場」や、施設内の「出口はこちら」のような案内表示の場合は、チェコ語ではそれぞれ《フストゥプ(vstup)》・《ヴィーストゥプ(výstup)》という語が用いられます(写真3a, 3b)。ポーランド語では《ヴェイシチェ(wejście)》・《ヴィイシチェ(wyjście)》ですが、いずれにしても接頭辞は共通で、根っこの部分もスラヴ語に共通して見られる「動き」を表すものです。一方でブルガリア語では、「入口」はロシア語と同じですが、「出口」は《イスホト(изход)》と接頭辞が違います。セルビア・クロアチア語については、ブルガリア語と接頭辞は同じですが、《ウラズ(улаз/ulaz)》・《イズラズ(излаз/izlaz)》とさらに異なる語彙が使われています。

-

- 2023年08月15日 『6. ウクライナ・ロシアの源流―スラヴ語の世界:動詞の「顔」と「体」(形態変化について2) 渡部直也(東京大学教養学部非常勤講師)』

-

前回は名詞とそれを修飾する形容詞の変化について見ましたが、今回は動詞の変化についてお話しします。

時制とアスペクト

動詞の変化と言えば、英語の過去形や過去分詞などが思い浮かぶのではないでしょうか。このうち過去形については、現在形や未来形とともに「時制」と呼ばれるもので、呼び名の通り出来事の時間関係を示しています。英語にはさらに「現在進行形」や「現在完了形」のようなものもありますが、こういった表現についてスラヴ諸語ではしくみが異なります。そもそも物事が進行中なのか完了済なのかというのは、過去・現在・未来とは違う次元の話で、英語でもそれぞれについて「進行形」や「完了形」がありますね。

過去・現在・未来という時制に対して、「進行」や「完了」は言語学においてアスペクト(相)と呼ばれます。英語ではこれを助動詞と動詞の変化形で表すわけですが、スラヴ諸語ではそもそも異なる動詞で表現されます。スラヴ語学では「体(たい)」と称されるもので、動詞には「完了体」と「不完了体」があります。一例を挙げると、ロシア語で「書いていた」のように言う場合は、《ピサーラ(писала)》のように不完了体の動詞を使い、「書いた(書き終わった)」のような場合は、《ナピサーラ(написала)》のように完了体の動詞を使います(なお、ここに挙げているのは女性形ですが、これについては後ほどお話しします)。完了体には「ナ」という接頭辞が付いていますが、動詞によって異なる接頭辞が付いたり、逆に不完了体の方の形を変えたりなど、とにかく複雑です。中には動詞の変化と言えるようなものもあるのですが、基本的にはそれぞれの体を別の動詞として覚えるしかないのです。

時制については、古代スラヴ語ではやや複雑であったものの、現在は多くの言語で過去・現在・未来の体系となっています。ただし、完了体については現在形がありません。現在行われている動作なのだから、「完了する」ことはないという発想ですが、これは英語の「現在完了」とは違った考え方です。多くのスラヴ諸語における時制と「体」の体系は概ね図1のようにまとめられます。

| 不完了体 | 完了体 |

| 過去 | 過去における進行中の動作や状態、習慣的な行動など | 過去のある時点において完了した動作 |

| 現在 | 現在における進行中の動作や状態、習慣的な行動、これから行おうとしている動作など | (なし) |

| 未来 | 未来において進行中と思われる動作や予想される状態 | 未来のある時点で完了すると思われるないし完了させようとする動作 |

なお、ブルガリア語やマケドニア語では複雑な体系が発達しました。前回この2言語は名詞の格変化がないというお話をしましたが、その代わりに動詞が複雑だと言えます。

過去形

それではここからは具体的な動詞の形についていくつか見てゆきます。まず過去形ですが、実は多くのスラヴ諸語では動詞の活用形としての「過去形」は失われています。ではどのように過去を表すのかということですが、英語の「完了形」のように助動詞と分詞を組み合わせた形が広く見られます。具体的には、be動詞にあたる助動詞の現在形と、「エル分詞」と呼ばれる過去分詞のような活用形をつなげています。実はこれが古代語における完了時制だったのですが、スラヴ諸語では完了体と不完了体の区別が発達したため、多くの言語では「過去形」として確立したのです。

では「エル分詞」とはどういうものなのでしょうか。英語の分詞を思い出してみると、完了形や進行形、あるいは受動態において登場するほか、「踊っている人」のような表現で修飾語として使われていますね。これは形容詞と同じような役割をしているわけです。前回形容詞が名詞に合わせて活用するということをお話ししましたが、スラヴ諸語における分詞も概ね形容詞のように振舞います。ただし「エル分詞」については名詞を修飾するわけではないので、格の変化はなく、性と数によって変化します。どういうことかと言うと、主語が女性なのか男性なのか(人でない場合は名詞の性)、単数なのか複数なのかによって形が変わるのです。図2にチェコ語の「話す」(不完了体)の過去形の例を挙げます(jsem, jsmeはそれぞれ、be動詞の1人称単数・複数にあたるものです)。

| 単数 | 複数 |

| 男性 | jsem mluvil | jsme mluvili |

| 女性 | jsem mluvila | jsme mluvily |

太字の部分が「エル分詞」の語尾ですが、[l]という子音で始まっているのでそのような名前がついています。なお、チェコ語では3人称ではbe動詞が省略され、ウクライナ語やロシア語ではそもそもbe動詞の現在形がなく、こういった場合はエル分詞のみで過去を表します。また、ポーランド語ではエル分詞の後ろにbe動詞の一部が語尾として融合する独特の形が使われています。また、be動詞そのものの過去形はbe動詞のエル分詞のみで表現します。

特に着目すべきは、「私は」と自分のことを言う場合、女性は女性形を、男性は男性形を使うわけですから、性質は違いますが一種の「女言葉」・「男言葉」のようにも感じられます。モスクワのとある知人は、男性を自認する(生物学的)女性で、過去形も男性形を使っていたのを覚えています。

現在形・未来形と人称による変化

先ほど触れたように、現在形は基本的に不完了体にしかありません。英語の場合は現在形がほぼ動詞の基本形(辞書形)ですが、スラヴ諸語の場合はだいぶ事情が異なり、辞書形は一部の言語を除いて「不定形」と呼ばれるものです。これは文字通り時制などが定まっておらず、「~すること」といった意味で使われます。英語にも「不定詞」がありますが、これに近いものですね。なお英語では命令形も辞書形ですが、スラヴ諸語ではこれにも独自の活用形があります。

では現在形はどうなっているかと言うと、主語の「人称」と「数」によって活用します。英語にもbe動詞だとamやisなどがありますが、こういった変化が他の動詞でも見られるのです。ただし完全に違う形になるわけではなく、基本的には名詞の変化と同様に語尾だけが変わります。ちなみに「人称」という用語は英語も含め「人物」と同じ語なのですが、ロシア語の《リツォー(лицо)》は元々「顔」という意味の単語です。

不完了体の現在形の一例として、図3にセルビア・クロアチア語の「話す」の活用を挙げます。チェコ語と違う語彙が使われていることもわかるでしょう。

| 単数 | 複数 |

| 1人称 | говорим/ govorim | говоримо/ govorimo |

| 2人称 | говориш/ govoriš | говорите/ govorite |

| 3人称 | говори/ govori | говоре/ govore |

このような活用があるため、1人称および2人称では「私」や「あなた」といった語を言わなくても主語がわかり、特に強調しない場合は省略されることが多いです。ウクライナのテレビ放送でよく《ペレモージェモ(Переможемо!)》と言っているのを聞きますが、これは「勝利する」の1人称複数形で、主語なしで「我々は勝つ!」と言っているのです。

実はこの「勝つ」は未来形なのですが、こちらは体によって事情が異なります。完了体については、図3で示したような不完了体の現在形のような活用で「未来形」となります。《ペレモージェモ(Переможемо!)》も意味からわかるように完了体です。すなわち動詞の形としては、不完了体の「現在形」と完了体の「未来形」は同じということです。言語学でも一般に、動詞の形としては「過去」と「非過去」で対立すると言われており、スラヴ諸語においても「非過去形」が体によって「現在形」となったり「未来形」になったりするわけですね。一方で不完了体については英語と同様に助動詞に動詞をくっつけるのですが、willのような独自の助動詞ではなくbe動詞の未来形を使います。また、本動詞の形は言語によって不定形であったりエル分詞であったりと違いが見られます。なお、複雑な時制を持つブルガリア語とマケドニア語のほか、セルビア・クロアチア語でも独特の未来形が見られます。

動きに関する動詞

動詞の活用とは少し違う話なのですが、スラヴ諸語の中には他にも日本語や英語と違った動詞の分類があります。「~に行く」などと言う場合、ロシア語やポーランド語などではその動きの方向性によって異なる動詞が使われます。例えば「明日遊園地に行く」のように言う場合は、家から遊園地までの1回の移動を指しており、こうした場合は「定動詞」と呼ばれるものを用います。「ちょうど駅まで歩いているところだった」のような場合も同様です。一方で「(普段)電車で会社に行く」のように言う場合は、習慣的な家と会社との往復を指しており、「不定動詞」と呼ばれるものを使って表現します。一方で日本語の「行く」と「来る」のような区別はありません。

また、移動の手段や様態も重要です。場合にもよりますが、日本語では歩いてコンビニに行く場合も、電車やバスで通学・通勤する場合も、飛行機で旅行に出発する場合も、「行く」という動詞を使うことができますね。しかしスラヴ諸語では、乗り物を使わない(歩く)場合、電車やバスなど地上の交通手段を使う場合、飛行機を使う場合(=飛ぶ)、船を使う場合などでしっかりとした区別があります。一方で、日本語は「行く」のほかに「着く」・「帰る」・「出発する」、あるいは「出る」・「入る」・「近づく」・「離れる」など、広義では移動と言えるものでも様々な動詞を使い分けますが、スラヴ諸語では同じ基本動詞に様々な接頭辞を付けることで表現することができます。なお、接頭辞が付いた場合は「定動詞」と「不定動詞」の区別はなくなります。

会話表現における動詞

最後に、代表的な会話表現に使われる動詞を紹介しましょう。英語の「ありがとう」もthankという動詞を使いますが、スラヴ諸語の場合はここに活用が関わってきます。基本的に主語は「私」ですから、1人称単数形を使い、主語の部分は通常言いません。ポーランド語の《ジェンクーイェ(Dziękuję.)》やブルガリア語の《ブラゴダリャ(Благодаря.)》などがこれにあたります。他には英語のpleaseにあたる「お願いします」や「~ください」といった表現について、言語によっては「頼む」の1人称単数形を使います。チェコ語の《プロシーム(Prosím.)》がその一例です。また、ロシア語の丁寧な「こんにちは」は《ズドゥラーストゥヴイティェ(Здравствуйте.)》ですが、これは元々「健康でいてください」という命令形から来ています。なお、こういった挨拶などの表現については、スラヴ諸語の間でもかなりの差がありますが、これについては次回お話ししたいと思います。

-

- 2023年08月08日 『5. ウクライナ・ロシアの源流―スラヴ語の世界:名詞は生殺与奪を握る(形態変化について1) 渡部直也(東京大学教養学部非常勤講師)』

-

外国語を学ぶ際、文字、発音の次に出てくるのは文法ですね。当然ながら言語によって多くの違いがありますが、スラヴ諸語の特徴は1つの語が様々な形で出てくる点で、それゆえ「難しい!」と思う方が多いようです。今回はその中で、名詞の変化についてお話ししてゆきます。

名詞の性・数・格

初回でも少し触れましたが、日本語の名詞は「活用」しません。一方英語を考えてみると、「複数形」がありますが、こうした単数と複数の区別はスラヴ諸語にもあります。次に、スラヴ諸語をご存知なくても、ドイツ語やフランス語などで「女性名詞」や「男性名詞」といった分類を聞いたことがある方もいらっしゃるかと思います。スラヴ諸語には「女性」・「男性」・「中性」の3つの「性」があります。加えて重要なのが「格」です。日本語では「太郎が」と「太郎を」ではそれぞれ文の中での役割が違いますが、この「が」や「を」は格助詞と呼ばれます。一方で多くのスラヴ諸語では、こうした違いを名詞の語尾を少し変えることによって示すのです。まとめると、名詞には「性」の分類があり、それぞれ「数」と「格」によって形を変えます。

人を表す名詞はともかく、物や事を指す語の「性別」というのは何とも不思議な感じがします。スラヴ諸語の間でおおよそ共通の語彙を例に挙げると、「川」は女性、「海」は中性、「森」は男性です。ただし、経緯は色々とあるのでしょうが、実はほとんどの名詞については語尾を見ると簡単に性がわかります。女性名詞は「ア」、中性名詞は「オ」・「エ」でそれぞれ終わり、男性名詞は子音で終わるのが標準的です。図1にまとめます(キリル文字にはラテン文字転写を併記します)。

| ウクライナ語 | ロシア語 | ポーランド語 |

| 女性(川) | ріка(rika) | река(reka) | rzeka |

| 中性(海) | море(more) | море(more) | morze |

| 男性(森) | ліс(lis) | лес(les) | las |

図1: スラヴ諸語における名詞の性

「数」については英語などでお馴染みの「単数」と「複数」がどの言語にもあるのですが、難しいのは「性」によって複数形も語尾が異なる点です。例えば「ピロシキ」や「ボリシェヴィキ」といった単語は複数形で、「イ」の語尾がついているのですが、これは男性名詞の複数語尾です。ロシア語では女性名詞も同様である一方、中性名詞は「ア」の語尾がつきます。また、古代においてはそれに加えて「双数」と呼ばれる「2つ」を表す特別な形がありました。現代でもスロヴェニア語に残っているのですが、他の言語でも2つであることが一般的な「目」といった語に名残が見られます。

これだけでもなかなか大変なのですが、一番の難関、ラスボスは「格」でしょう。古代のスラヴ語においては7つの格があり、現在もブルガリア語とマケドニア語以外ではほとんどが残っています。一部を除いてそれぞれ語尾が異なるのですが、さらに上述の「性」・「数」によってさらに語尾が変化するほか、歴史的経緯によって生じたいくつかの不規則変化が見られ、非常に複雑です。これについては次節でお話しします。

名詞の格

1つ目の格は「主格」で文字通り主語の役割を果たします。英語の人称代名詞で言えばIやshe, heがこれにあたり、聞き覚えのある方も多いことでしょう。単数の主格は辞書に見出し語として掲載されている言わば基本形で、「辞書形」と呼ばれることもあります。2つ目の格は「生格」と呼ばれますが、これはスラヴ語学における名称で、より一般的には属格と言われるものです。また、ラテン語において見られた「奪格」の役割も担っていると言われます。役割はやや複雑ですが、おおよそ「~の」という所有や所属を示すほか、「~から」・「~による」などの前置詞とともに用いられます。また、スラヴ諸語では個数や数量を表す際、「3つの~」などではなく、生格を用いて「~の3つ」のように表現します。3つ目は「与格」で、英文法で言うところの間接目的語、すなわち動作が行われる対象を主に表します。一方4つ目の「対格」は直接目的語、動作を直接受ける事物を表します。もしこれを「殺格」と呼べば「生殺与奪」という感じになりますね(殺される対象ももちろん対格で示しますが)。ここまではスラヴ諸語以外でも比較的見られるもので、名詞が変化しない英語でも文構造を考える際に概念としては登場するものかと思います。

ここからは独特のものが登場しますが、実は言語によって文法書の変化表に書かれている順番が若干異なります。以下では古代スラヴ語、および現代語の多数派の順番に従って紹介します。5つ目は「造格」という主に手段や道具を表すもので、一般言語学では「具格」と呼ばれます。ただし用法はそれだけでなく、「~と一緒に」という前置詞や、位置を表す前置詞のいくつかとともに使われます。6つ目は「前置格」と呼ばれるものですが、古代(および一部の現代語)においては「処格」ないし「所格」と呼ばれ、主に場所を示すものです。現代語では《ウ ザグレブ(u Zagrebu)》「ザグレブで」のように必ず前置詞とともに用いられるため、「前置格」という呼称が定着しました。最後に7つ目の「呼格」ですが、これは文字通り呼びかけに用いられ、ラテン語やギリシャ語にも見られたものです。なおロシア語では基本的に呼格がないのですが、キリスト教関連のものを中心にいくつかの語には残っており、英語のOh, my God!にあたる言い方は《ボージェ モイ!(Боже мой!)》となります(「神」の辞書形は《ボーフ(Бог)》)。

参考までにウクライナ語の「友人」という語の変化(単数のみ)と、代表的な用例を表2にまとめます。

| | 主な用例 |

| 主格 | друг (druh) | Прийшов друг.「友人が来た」 |

| 生格 | друга (druha) | сестра друга「友人の姉/妹」 |

| 与格 | другу (druhu) | писати другу「友人に(手紙などを)書く」 |

| 対格 | друга (druha) | запросити друга「友人を招待する」 |

| 造格 | другом (druhom) | з другом「友人と一緒に」 |

| 前置格 | другу (druhu) | ※人物にはあまり用いられない |

| 呼格 | друже (druzhe) | Друже!「友よ!」 |

図2: ウクライナ語における「友人」の格変化

形容詞との関係

ここまでは名詞単体の変化について見てきました。では例えば「新しい家」のように形容詞が修飾する場合はどうでしょうか。嫌な予感がすると思いますが、形容詞もやはり変化するのです。実は古代語においては、形容詞は名詞とくっつくものということで、各変化形の語尾もおおむね同様だったのですが、歴史的変化の結果、現代語では形容詞独自の語尾がつく言語が多く、さらに難しくなってきます。

形容詞+名詞の組み合わせは、地名にも登場します。「ベラルーシ」はかつて「白ロシア」と呼ばれていましたが、語源は《ベラ(бела)》(「白」の女性形)+「ルーシ」です。「白」がつく地名は他に「ベオグラード」があり、《ベオ(бео/beo)》はセルビア語で「白」の男性形です(「グラード」は「街」)。なおロシアに「ベルゴロド」という街もありますが、こちらも語源的には同様です。こうした例から、修飾対象の名詞によって形が変わることがわかりますね。「ルーシ」は(子音で終わりますがやや特殊な)女性名詞、「グラード」や「ゴロド」は男性名詞で、名詞の性に合わせて形容詞の性が決まるのです。ただしこれらは語源として形容詞+名詞の組み合わせですが、形容詞の部分は変化しません。一方、先日悲惨なダム破壊のあった《ノヴァ・カホフカ(Нова Каховка)》の「ノヴァ」は「新しい」の女性形で、セルビアの《ノヴィ・サド(Нови Сад/Novi Sad)》の「ノヴィ」は男性形ですが、これらは形容詞・名詞ともに変化します。「ノヴァ・カホフカで」はウクライナ語で《ウ ノヴィー・カホフツィ(у Новій Каховці)》、「ノヴィ・サドで」はセルビア・クロアチア語で《ウ ノヴォム・サドゥ(у Новом Саду/u Novom Sadu)》となります。

形容詞は人の名字にも見られます。ゼレンスキーやドストエフスキー、チャイコフスキーなどの「~スキー」という名字はお馴染みですが、これはロシア語の形容詞語尾で、名詞ではなく形容詞のように変化します。このため、男性に対しては「~スキー」という男性形ですが、女性に対しては「~スカヤ」という女性形が用いられます。スポーツ選手などでそういった名字を聞いたことがあるのではないでしょうか。ウクライナ語では少し音が異なり、男性形は「~シキー」、女性形は「~シカ」となります。ですからウクライナのファーストレディは《ゼレンシカ(Зеленська)》なのです。また、現代語の一般的な形容詞とは形が異なるのですが、プーチンなどの-in、ゴルバチョフなどの-ovといった語尾も古い形容詞のもので、女性形があるほか、名詞とはやや異なる変化となります。固有名詞が変化するというのは、学習者にとってはたいへん厄介ですね。

動詞とのつながりと慣用表現

名詞や形容詞の変化でさらに難しい点は、動詞によって一緒に使われる格が決まる場合があることです。英語でも熟語の中で決まった前置詞があってとにかく覚えるしかないものがありますが、それとやや似ています。例えば「祈る」と言う際、その内容は生格で示されます。慣用表現では動詞が省略されることも多いですが、その場合も名詞・形容詞の変化は維持されます。そのため、「良い一日を!」や「グッドラック!」といった言い方は生格で表現されるのです。「おやすみなさい」もロシア語では「穏やかな夜を!」と生格を使って言います。一方ウクライナ語やロシア語の「祝う」という動詞は、その内容が「~と一緒に」のように示され(ウクライナ語:з+造格、ロシア語:с+造格)、「おめでとう」と言う際もそのような言い方になります。例えば「誕生日」はウクライナ語で《デニ ナロドゥジェンニャ(день народження)》(誕生の日)ですが、「誕生日おめでとう」は《ズ ドゥネム ナロドゥジェンニャ(З днем народження.)》と表現します。なお、「おはよう」や「こんばんは」のような挨拶の場合は、多くの言語で英語のGood morning.やGood evening.にあたる言い方を主格でそのまま表現します。ただしウクライナ語では生格を使った表現もよく使われます。また、最近話題のことばで言うと、「ウクライナに栄光を!」は「祈る」といった動詞を使った表現ではなく、《スラーヴァ ウクライーニ(Слава Україні!)》と主格で望まれるものを提示します。「戦争反対!」についても「戦争にNO!」のように言います(ロシア語で《ニェット ヴァイニェー(Нет войне!)》)。これらはスローガンに使われる言い方です。

-

- 2023年07月11日 『1. ウクライナ・ロシアの源流―スラヴ語の世界:はじめに―スラヴ諸語とは? 渡部直也(東京大学教養学部非常勤講師)』

-

ウクライナ戦争をきっかけに

2022年2月24日、ついに戦争が始まるという報道を目にし、ちょうど自宅にいた私は急いでYouTubeを開き、ロシアやウクライナのテレビ局が流す同時配信に飛びつきました。プーチン大統領による「特別軍事作戦」の開始宣言、そしてほぼ同時刻に駆け巡ったウクライナの主要都市における空爆の報道を見ながら、ただただ絶望感を覚えるしかありませんでした。

私は以前からある大学で、ロシア語のニュースを読む授業を担当していました。ロシアによる全面侵攻以降は、縁あってテレビ局の裏方で情勢のリサーチや現地報道の翻訳などに携わる機会もあり、ある程度事の成り行きを注視し続けています。一方で私は政治や軍事の専門家ではなく、あくまでも言語学を(細々と)研究している身ですので、背景にある言語・文化について冷静に見つめてゆくことが使命だと改めて思い至りました。今回こうした貴重な機会を頂きましたので、ウクライナやロシアを含むスラヴ語の世界について、僭越ながらお話してまいります。

スラヴとは?

ウクライナ語やロシア語は、専門用語の羅列(いわゆるオタク特有の早口?)で言えば、インド・ヨーロッパ語族スラヴ語派東スラヴ語群に属します。「スラヴ」と2回言いましたが、これこそが民族や言語を規定する重要なキーワードです。クラシック音楽の好きな方は、ドヴォルザーク(この表記も問題になるのですが)の「スラヴ舞曲」をよくご存知かと思います。ドヴォルザークはチェコの作曲家ですが、チェコもやはりスラヴ民族の国です。同時代のスメタナが「わが祖国」を作曲したように、当時は多くのスラヴ民族が国を持てない時代でした。ちなみに「モルダウ」はドイツ系の名前なので、趣旨を踏まえれば現地名の《ヴルタヴァ(Vltava)》と呼ぶべきですね。

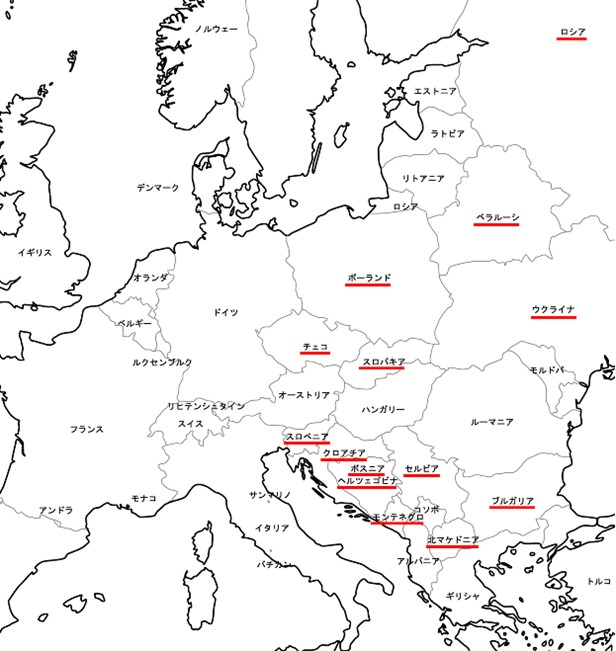

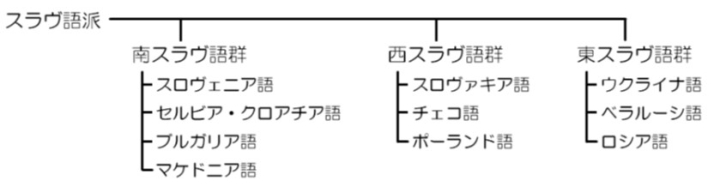

チェコはヨーロッパの中央に位置する小さな国ですが、実はスラヴ系言語の全体的な分布はヨーロッパの中でたいへん広い領域を占めています。図1の地図で赤線を引いた国が、スラヴ諸語が主に話されている地域です。目ざとい方は先ほど、ウクライナ語が「東」スラヴだと気づいたと思いますが、スラヴ語のグループ(スラヴ語派)は「東」・「西」・「南」に分かれます(寒いですが「北」はありません)。特に一定の世代以上の方は、「ユーゴスラビア」をよくご存知でしょう。これは「ユーゴ」が「南」、「スラビア」(以降はスラヴィアと書きます)は「スラヴの国」ということで、かの地で大戦を経てようやく出来た「南スラヴの国家」なのです(ただしアルバニア語はスラヴ諸語ではありません)。その後1990年代初頭にスロヴェニアやクロアチアが独立し、様々な対立から悲惨な内戦に発展した結果、現在は多くの国に分かれています。

ここでチェコの話に戻りますと、その地域は「西スラヴ」にあたります。冷戦期をご存知の方は、チェコ(スロヴァキア)やポーランドといえば「東側」だと認識されているかと思いますが、これらの国はスラヴ圏の中では「西側」で、ドイツ語などのゲルマン諸語からも影響を受けています。例えばポーランド語の「ありがとう」は《ジェンクーイェ(Dziękuję)》ですが、語源的にはドイツ語の「ダンケ」と共通の語彙です。

そして最後に「東」ですが、これがキエフルーシや帝政ロシアの領域で、古くから(モンゴル帝国の支配を除いて)自分たちの国家を持っていました。だからといって伝統的特徴を保った言語を話しているというわけではなく、さらに一部地域では、帝政ロシア、ポーランド王国、ソヴィエト連邦(以下、ソ連)といった国家が覇権を持つ中で国境の変更も生じ、複雑な言語状況が生じています。現在はウクライナ・ベラルーシ・ロシア連邦という3つの国家が存在していますが、EU・NATOが拡大した今となっては、「東スラヴ」こそが「東欧」だと言えますね。なお、地理的にはモスクワよりだいぶ東に行ったウラル山脈がヨーロッパの端と言われますので、「西スラヴ」や「南スラヴ」は「中欧」に含まれます。図2にスラヴ諸語の分類をまとめました。

スラヴ諸語の全体的特徴

細かい点については来週以降詳しくお話しいたしますが、今回はひとまず、スラヴ諸語がどういった言語なのか、大枠について知っていただければと思います。

比較的有名なところから言いますと、名詞の「格」の変化が多いということがよく言われています。日本語では名詞が「体言」と呼ばれ、「活用しない」と言われているのですが、多くのスラヴ諸語や他のヨーロッパの諸言語では名詞が「活用」します。1つだけ例を挙げますと、ウクライナ語の《ウクライーナ(Україна)》は、「ウクライナで」と言いたい時には英語のinにあたる前置詞の《ヴ(в)》の後ろで《ウクライーニ(Україні)》という形になります。このため、日本語母語話者にとっては習得が非常に難しいところなのです。ただしスラヴ諸語の中でもこうした名詞の活用がない言語もあります。

次に言われているのは、やたら長い語が多くて発音が難しいというイメージでしょうか。確かに比較的知られている単語を挙げても、「ペレストロイカ」といった政治用語をはじめ、地名では「セヴァストポリ」、「ウラジオストク」、「ベオグラード」、人名でも「メドヴェーデワ」、「ドストエフスキー」、「イブラヒモヴィッチ」など、なんとも取っつきにくい言葉が目立ちますね。しかしよく知られた英語と比較すると、確かに難しい子音やその連続がある一方で、母音については多くの言語で日本語と似た「アイウエオ」なのです。また、子音についてはスラヴ諸語の中でも様々な違いがあり、言語によって複雑さはまちまちです。発音というのは、日頃触れる部分であるがゆえ、ちょっとした場所の違いで結構な差が出てきますので、「スラヴ諸語の発音」などと一括りにはできません。

発音(専門的には音声・音韻と言います)のことで皆さんに考えていただきたいのは、日本語の中だけでも、よくわからない「方言」がたくさんあるということです。「関西弁」については比較的知られていますが、「津軽弁」や「薩摩弁」さらには「沖縄弁」など、「標準語」とは大きく異なり、とても聞き取れないようなものもあります(もちろん語彙的な差異も関係しています)。なお、「○○弁」や「標準語」はやや差別的なニュアンスもあり、言語学ではどれも平等に「○○方言」と呼びますが、それでも「標準語」は日本全国である程度の規範として通用していることから「共通語」と言います。方言でもこれだけ違いがあるのだから、異なる「言語」であれば当然もっと難しくなるのではないかという話になるかもしれませんが、実はスラヴ諸語間の違いはそこまでではありません。去年流行語にまでなった「キーウ」とロシア語の「キエフ」は結構違うようにも感じますが、例えば「ゼレンスキー」大統領はウクライナ語で《ゼレンシキー(Зеленський)》、ロシア語で《ズィレンスキー(Зеленский)》とそこまで違いません。これは物議を醸す点ではありますが、純粋に言語を見た場合、ウクライナ語とロシア語との違いは、日本語の「ちょっとよくわからない」方言ぐらいの差です。そうなってくると、実は方言と言語の違いもよくわからなくなってくるのですが、これについても後日少しお話ししたいと思います。

まずは政治や戦争ではなく「ことば」を見よう

ひとまず初回は、スラヴ諸語の全体像についてお話しさせていただきました。ウクライナ情勢に目をやると、どうしても政治や戦争の行方に意識が行ってしまうかと思います。ユーゴスラヴィア内戦の頃もそうだったのでしょう。私も一応現地メディアやSNSを観察していますが、当然ながら憎悪に満ちた罵詈雑言も多く飛び交っており、「対立」や「分断」が目を惹き、ほとほと辟易するばかりです。しかしそれはあくまでも、「表面的な」結果でしかないのです。「ロシアが悪い」、「ウクライナも悪い」、「本当は西側が悪い」などと罵り合っていても何ら解決には結び付きません。まずは何よりも、特に日本にいる「傍観者」にとっては、ひたすら冷静に状況を注視するほかないでしょう。そして情勢を本当に理解するためには、背景にある言語・文化・思想といった、人間の根源にあるものについて考えることが不可欠だと思っています。

…と言いつつ、これも一(弱小)言語学者の「戯言」に過ぎないのですが、少しでも興味を持っていただければ、今後もお付き合いいただけますと幸いです。

-

- 2023年07月04日 『7月からの新連載のお知らせ』

-

4月から12回にわたり、「私の言語ヒストリー―コトバとヒトとの関わりの多様性―」というタイトルで、ヒトの身体機能の多様性とそこから生じるコトバとの関わりの多様性、それを理解することの社会的な意味を論じてくださった菊澤律子先生、ありがとうございました。

さて、7月11日からの12回の連載は渡部直也先生(東京大学教養学部非常勤講師)による「ウクライナ・ロシアの源流―スラヴ語の世界」です。渡部先生はスラヴ諸語、日本語、英語およびそれらの対照を中心に、音韻体系や形態構造についての研究をされています。この連載では、ウクライナ語やロシア語をはじめとするスラヴ諸語について、言語の特徴やさまざまな逸話を紹介されます。(野口)

写真1: スラヴ諸語の「おみやげ」(スロヴェニア・リュブリャナ 2017年9月著者撮影)

写真1: スラヴ諸語の「おみやげ」(スロヴェニア・リュブリャナ 2017年9月著者撮影)

写真2: モスクワ郊外の駅における標識(2017年2月著者撮影)

写真2: モスクワ郊外の駅における標識(2017年2月著者撮影)

写真3a: プラハの地下鉄における標識(2023年8月著者撮影)

写真3a: プラハの地下鉄における標識(2023年8月著者撮影)

写真3b: プラハの地下鉄における標識(2023年8月著者撮影)

写真3b: プラハの地下鉄における標識(2023年8月著者撮影)

写真1: チャイコフスキーのコンサートが行われていた(キーウ・2016年6月著者撮影)

写真1: チャイコフスキーのコンサートが行われていた(キーウ・2016年6月著者撮影) 写真 1 プラハ中心部を流れるヴルタヴァ川(2022年8月著者撮影)

写真 1 プラハ中心部を流れるヴルタヴァ川(2022年8月著者撮影) 図 1 スラヴ諸語の話されている地域

図 1 スラヴ諸語の話されている地域 図 2 スラヴ諸語の分類

図 2 スラヴ諸語の分類