私の言語ヒストリー―コトバとヒトとの関わりの多様性―(ことば文化特設サイト)

ことば文化に関する気になるトピックを短期連載で紹介していきます。

-

- 2023年06月27日 『12. 私の言語ヒストリー―コトバとヒトとの関わりの多様性―:言語ヒストリーを考える意味 菊澤律子(国立民族学博物館)』

-

第9回、第10回、第11回と同時更新です。

再び、言語ヒストリーとは?

「言語ヒストリー」とは、私たちひとりひとりの、生まれてから現在に至るまでの言語との付き合いの歴史のことをいいます。2022年秋に著者が所属する国立民族学博物館で開催した言語に関する特別展示「Homō loquēns「しゃべるヒト」~ことばの不思議を科学する~」の企画の中で生まれて育ち、新たに提唱された概念です。最終回の今回は、「言語ヒストリー」を考えることの何が新しいのか、また、「言語ヒストリー」を考えることにどのような意味があるのかについて述べてみます。

まず、言語ヒストリーを考えることは、個人個人が使うコトバの形とあり方を考えることです。このことは、言語学における特定の言語の記述研究とは、ある意味、対局にあるように思います。言語の記述の象徴的な存在が「辞書」と「文法書もしくは記述文法(Reference Grammar)」だと思います。これらは、ある言語の話者間で共有されている特徴を対象とし、言語Aであれば言語Aの、言語Bであれば言語Bの総体としての特徴を分析し、まとめたものになります。言語の記述の文脈では、ある個人のみに特有の言語使用をidiolect(個人言語)と呼び、この特徴は辞書や文法書には反映されません。一方で、「言語ヒストリー」では、ひとりひとりの言語との付き合いの歴史に注目しますが、このことははからずして、idiolectにも焦点を当てることになります。たとえば、口蓋裂の名残による発音の特徴、失語症によりとつとつと語られる文の形、そのようものがすべて、これまでの言語史に基づいた、いまのその人の言語のありかただからです。

いわゆる言語障害といわれるものでなくても、たとえば、福岡出身の母と東京出身の父と大阪で暮らして育った人が話す大阪方言は、大阪出身の両親のもとで育った人のコトバとはきっと違う。それは、物理シグナルの形のあり方だけでなく、言語をどのように使って他者とコミュニケーションをとるかというところにも及びます。『ものの言い方西東』の冒頭には、自動販売機に話しかける大阪人の話が出てきます。私自身は、大人になって就職してはじめて、大阪に住むようになりました。けれども、大阪出身の両親に育てられた結果、「大阪人」の言語行動にそれほど違和感がないこと、ただし、それでは自分も同じ言語行動をとるかといわれれば、それはないなというようなことを感じながら読みました。このような違いにどこまで切り込むかはともかくとして、家庭の言語、地域の言語、自分自身の言語特性や履歴、そのようなものが混ざり合って、「私が」「あなたが」話す言語ができあがっているその背景にあるのが言語ヒストリーなのだと思います。混ざり合った特徴を言語の特徴としてとらえるのは難しい。でも、「言語ヒストリー」なら客観的に記述しやすく、かつ、そこから個人がもっている言語の特徴を推測する有力な手がかりにもなります。

「言語ヒストリー」を考える意味はまた、どのように言語の多様性が生まれるのかを知り、かつ、受け入れることにあると思います。多様性というと、世界で話されている言語の数の多さ、地域で話されている方言の多さなどに目が行きがちですが、実際には個人個人の間にも存在します。Aさんは「変わった」話し方をするかもしれない。Bさんの話し方は難解で、集中しないと聞き取れないかもしれない。でも、AさんにもBさんにも、これまでの言語に関わる歴史があり、ふたりの現在のコトバの形は、それを反映しています。そのように考えると、自分と異なる話し方をする人を受け入れやすくなるのではないでしょうか。

「誰ひとり取り残されない社会」に向けて

SDGsでは、「誰ひとり取り残されない社会」を主たる目標に掲げています。近年、バリアフリーという考え方は社会に広く浸透し、理解されるようになってきました。バリアフリーという考え方は、定型者に対する障害者の存在が前提となっています。社会的多数派を構成する一般の人とは異なる「障害」をいかにサポートして補うかという視点です。幸いにして、AI技術や脳情報科学の発展などにより補う部分には、社会的な関心がもたれるようになり、支援技術も発展してきました。その一歩先にあるのが、コミュニケーション共生だと考えています。

コミュニケーション共生は、誰もが同じ情報を受け取り、言いたいことを発信できる状態の実現です。コミュニケーション共生においては、さまざまな言語特性をもつ人が共存するために、補うことではなく、コミュニケーション特性同士の利益相反をどう解決するのかという視点が重要になります。たとえば、手話通訳の視認性を確保するためには照明が必要です。けれども、昨今はプロジェクターを使うプレゼンテーションが一般的で、会場の前に立つ通訳者を照らす照明が入ると、プロジェクター投影がみづらくなることが多くあります。現状では、そのような利益相反の解決ができるような照明の配置になっていない会議室が多いからです。

コミュニケーション共生を実現するためには、まず言語ヒストリーがさまざまであること。そのニーズも一様でないことを受け入れることが必要です。その上で基礎研究を進め、科学的エビデンスに基づいての課題解決や社会的提言につなげることが大事だと思っています。社会制度の整備や必要な資金を確保できる仕組みも大事になってくるでしょう。工学的支援も必要です。でも、これらのハードを活かすのはソフトの部分、すなわち、社会の成員があらゆる特性を受け入れ、当たり前のことという感覚をもつことだと思います。ハードとソフトが変わっていく中で、自然に、「何も考えずに」、さまざまな特性の人達と関わることができるようになる。それが、SDGsでいう「誰ひとり取り残されない社会」だと思います。

「取り残されない」だけではなく「よりよく生きる」ために

この最終回を書く数日前、口腔・歯科領域の先生から次のような連絡をいただきました。どうしてもご紹介しておきたいと思い、意図に沿って文言を一部改変した上で、ここにご紹介させていただきます。

保険・医療行政・教育等においては、「死」と直結する心臓・肺・脳などの分野が重点化され、歯科の領域は軽視されがちです。けれども、人は必ず死にます。死に至るまでにどう生きるか、人がよりよく生きるために、顎顔面口腔領域が果たす役割は大きいと思っています。それは、コロナ明けに際して、マスクを外して口を開けて話しかけられた時に感じる「圧」のような感覚、突き抜けるような情報量、一方で、表情のもつ豊かさにもかかわらず「タマゴ・ナマコ・タバコ」という口唇の動きからだけでは語句の推定が難しいといった事実、これらのことに基づき、基盤をしっかりと構築していくことが重要だと思います。そのためには、おそらく異分野融合が重要であり、意図の共有やコミュニケーションと合わせて考えることで、口腔・歯科学を、人がどう生きるかのサポートができる学問に発展させることができるのではないでしょうか。

少し前に政府の役人により、「文学部は必要ない」という発言がありました。人文科学系の研究ではモノはつくりません。けれども、人がより良く生きることに貢献します。社会制度の改善に貢献します。

人間は脳という器官を生物として共通して持っています。その「同じ」脳から出る7000の言語。一方で、個体との違いという観点でみれば、異なる個体の脳はひとつひとつ違っており、そこから産出される言語シグナルも、そしてその他の器官を使って生成され受容されるコトバも、また人によって違っています。言語は話者の文化と歴史を反映しますが、ひとりひとりの個人レベルでもまた、そのヒストリーを反映します。コトバの形が個体の多様性と同様に多様であること、その多様性に気づき、受け入れるための第一歩となる言語ヒストリーという概念を紹介させていただきました。言語に関する特別展示における「私の言語ヒストリー」というコーナーは、さまざまな方の提案やご意見などをいただく中で生まれました。最初は「言語現象」のことしか見ていなかった言語学者である私に、コトバとヒトを結びつけ、科学を社会につなげてゆくきっかけをいただいたと考えています。ヒトが話すコトバと人間にとっての言語。これらを人文科学と自然科学の領域を超えて、研究し、理解し、そしてその成果を社会に還元してゆくことが私の夢です。

参考文献

小林 隆・澤村 美幸. 2014. 『ものの言いかた西東』. 岩波書店.

-

- 2023年06月27日 『11. 私の言語ヒストリー―コトバとヒトとの関わりの多様性―:コトバの発信(その2) 菊澤律子(国立民族学博物館)』

-

第9回、第10回と同時更新です。

「みんな言葉を持っている」

第10回で述べた例はいずれも、第一言語である音声言語を操ることには支障がなく、第二言語の場合の話でした。注意したいのは、言語の発信能力と受信能力の間に違いがある人達の場合です。受信能力には問題がないけれども、発信に何等かの支障がある場合、あたかも言語が理解できないように扱われてしまうことがあります。高齢や病気などで思うように言葉を発することができなくなった人は、理解能力も落ちているように見えたりしないでしょうか。子どもの場合にも、たとえば発音の習得に難があり、それを聞き取れない大人が相手の理解能力を低くみて、ひどいことを言うというような例を身近で経験したことがあります。いずれの場合にも、相手のいうことを聞いてわかる高齢者や子どもは、それに対する発信(反論)ができないためになおさら深く傷つきます。

その極にある例が、脳性麻痺や生後間もない時期の事故で身体を思うように動かすことができない人たちです。コトバの発信には筋運動を伴います。生まれたときから何らかの理由で筋肉のコントロールに制約があると、コトバを発信することができません。脳性麻痺は人によって症状がさまざまですが、言語展示の時にはその中のお二人の言語ヒストリーを取材させていただきました。

おひとりは、運動を多少コントロールできるが緊張によってこわばりが出てしまうという人です。声も少しは出せますが、言語を操るところまではいきません。同僚の方のお話では、それでも以前は少しなら話せていたそうです。年齢とともにこわばりが出やすくなり、現在ではコミュニケーションボードを使っているとのことでした。この方は、障害者労働センターを起ち上げ、自身はその長を務めてきておられます。取材の間、じっとしていられない職員さんが私の方に突進してきそうになったのを見て、ご自身の車椅子を操作して自分の足でその職員さんの動きをブロックしてくださいました。その動きは筋肉のこわばりを伴い、たどたどしい印象を与えるものでしたが、意図は明確でした。この方と初めて会うことになった同行のカメラマンさんは、取材が終わったあとになって知的には問題がないということに気づき、あれも聞けばよかった、これも聞けばよかったと言っておられたのが印象に残っています。

また、もうひと方は、全身が動かせず指先のみわずかに動かせる方です。中学校で、そのわずかに動かせる指先を使って筆談する方法を覚えると、どんどん発信が始まり、詩集を出されるようになりました。一方で学校では、高い理解を必要とする科目などは教える必要がないというようなことを言われたりすることもあったそうです。コトバの発信ができないため、その人が持っている正しい知的能力を周りに理解してもらえなかったという例です。現在では、指先でのコミュニケーションを通訳してくださる介護士の方を通して、初めて会っても会話をすることができます。私も介護士の方にお世話になりつつお話ができて、いろいろな発見のある楽しい時間を過ごさせていただきました。

このように、認知能力に問題がなくても、言語の発信ができないと通常の教育を受けることや社会参加が拒まれてしまいます。また、本人は周りの人が行っていることを聞いてわかるのに、それに対する反論さえできないという苦しい状況の中で生きることを強いられます。このような子どもたちの事例が、柴田2018にたくさんあがっています。柴田はその冒頭で次のように述べています。

「これまで障害が重いために、言葉の獲得以前の発達段階にあると考えられたり、簡単な言葉しか発したり理解することができないと考えられてきた方々が、実際には豊かな言葉の世界を有しているという事実を、広く世の中に訴えるために書いたものです」

そしてこの事実を世の中が広く受け入れるようになったら「障害児・者に対する医療も福祉も教育も、その姿を一変せざるをえないでしょう」と続けます。

言語運用能力が個人個人の内的世界をかならずしも表すわけではないという理解が進み、「障害児・者に対する医療も福祉も教育」が一変すれば、幸せになるのはその障害児・者だけではありません。上にあげた障害があるとまでは言われないけれども言語習得が遅い子どもたちにとっても、かつては言語能力を持っていたけれども高齢のため、それが操れなくなった人たちにとっても、住みやすい社会になります。「車椅子の人のために」作られたスロープが、お年寄りや子どもや自転車を押すひと、スーツケースを引っ張るひと、「皆にとっての便利」につながるように、コミュニケーション弱者の方々に対する社会の対応が変われば、誰にとっても住みやすい社会に変わります。

脳性麻痺や出生直後の事故でコトバの発信ができない子どもたちの話を聞いて私が驚くのは、言語は人とのやりとりがなくても身につくということです。私は言語能力が他の話者と会話をすることで習得されるものだと思っていたので、この子どもたちの話を聞いて、目からうろこが落ちるような気がしました。

出生時の状態でコトバの発信に物理的な制約があるその他の例には、口蓋裂があります。これは、目に見える部分では唇、見えない部分では硬口蓋や軟口蓋の全部もしくは一部が、左右に分かれたまま生まれてくるものです。硬口蓋や軟口蓋という用語はあまり聞きなれないかもしれませんが、口の上の部分を指しています。舌の先で歯茎の裏に触り、そこから後ろになぞると最初は固く、後ろの方が柔らかくなっているのが感じられると思います。固い部分が硬口蓋、柔らかい部分が軟口蓋です。唇や硬口蓋、軟口蓋の全体もしくは一部が左右に分かれていると、まず飲む・食べることに影響がありますし、言語習得の観点からも発音をするための口の形をうまくつくることができません。口蓋裂は生まれたときにすぐにわかります。出生時からの口腔の形状の月・年齢に伴う変化と幼児の言語音の習得過程に沿った計画を立て治療に取り組むのが一般的です。これについては、日本口腔外科学会のサイトには、詳しい症状や一連の治療の過程が詳しくでています。

https://www.jsoms.or.jp/public/disease/setumei_senten/

言語展示のときには、若いときに口蓋裂の治療をうけ、現在は退職しておられる方とお話をさせていただきました。発音の一部が「一般」とは異なる部分がありますが、ご本人にはご自身の発音と他者の発音が同じに聞こえるそうです。ところが、最近一般的に普及してきた音声認識システムが自分の発音を正確に聞き取ってくれないことから、個々人の発音に合わせて書き取りをしてくれるカスタマイズされたアプリを開発中とのことでした。知的好奇心と前向きなお人柄の結果出てくるご自身の発音や言語に関する様々な観察については、言語学の専門家としても印象的なものがいくつもありました。場所を改めて、その内容をご紹介できればと思っています。

変化する言語発信能力

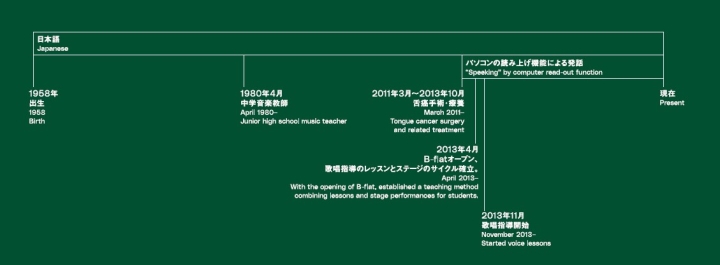

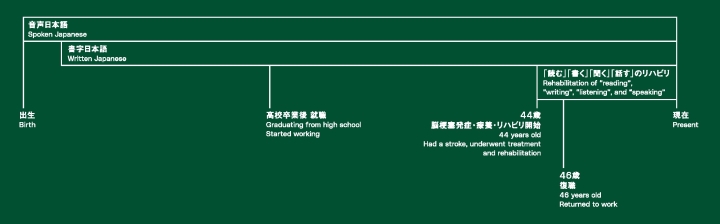

社会の大多数の人たちは音声言語習得に特に問題がなく、意識することもなく言語を身につけ、社会生活に参与していきます。生まれて育ったときに身につけた言語は、そのまま自分とともにあり墓場まで持っていくものだとなんとなく思ってはいないでしょうか。実際には、ヒトとコトバの関係は変わります。たとえば、コトバの受容に関しては、病気や事故による失聴により、音声言語を聴いて理解することが難しくなることがあります。また、多くの人にとくに関係あるのは高齢者難聴です。いずれも誰にでも起こり得ることですが、コトバの発信についても同様に、病気や事故により発信がうまくできなくなることがあります。民博の言語ヒストリーに登場していただいた実例には、以下のようなものがありました。展示に出された情報に加えて、それぞれの言語ヒストリーを図1~3に示します。どの方も突然の言語とのかかわり方との変化と付き合い、現在はいきいきと生活されている方々です。

・Aさんは長く中学の教師をしていましたが、2011年に舌がんの治療で声が出せなくなった。現在は、電子ピアノとパソコンの打ち込み読み上げ機能を利用して、ボイストレーニングの先生をしている。自分は声が出せなくても、生徒さんたちの歌が向上していくのが喜びになっている。

・Bさんは定年前にヴォーカル教室に通いはじめ、楽しくなってきた時期に、喉頭がんが見つかり声帯摘出。EL(人工)食道発声で声を出して会話ができるようになり、後進の食道発声の指導にあたっている。

・Cさんは44歳のときに脳梗塞により失語症を発症。「読む」「聞く」「話す」「書く」が難しくなった。現在はリハビリを続けながら、元の職場の関連会社に復職。

声が出せなくなった例としては、つんく♂さんが喉頭がんのため声帯全摘出したことを公表されていますが、この方たちはいずれも一般の方々で、私たちの周りで普通に暮らしておられます。本回の前半で書いたことにもつながりますが、取材の中でCさんの以下のコトバが心に残りました。

「失語症になって言葉がしゃべれなくても理解はできます。頭が悪くなったわけじゃない。理解して聞く人は察してくれるけれど、一般のヒトは避けたり、面倒くさいと感じてしまうみたいだから。でも、僕はもっと話がしたいんですよね。」

また、Aさんのご家族からは、声が出せなくなったときに手話を覚えたらどうだろう?という提案があったというお話を聞きました。手話を覚えれば、ご本人は発信できるようにはなりますが、ご家族を含め、周りの人たちも覚えなくては発信した内容を読み取ってもらうことはできないので、コミュニケーションが成り立ちません。そのような理由で、手話を使う案はお蔵入りになってしまったそうです。

これまで手話言語関連事業に関わってきたものとして、強く思っていることがあります。それは、小・中学校の義務教育に、日本語と合わせて日本手話教育を取り入れてほしいということです。音声言語と手話言語のバイリンガル教育は、「単言語社会」といわれてきた日本社会の成員の言語能力と視野を広げ、生きていく上での選択肢を増やします。社会の誰もが流暢さの差はあれ手話が使えるようになれば、ろう者にとっても生きやすい社会になります。それだけでなく、何らかの理由で、いま使えている音声言語の受信や発信ができなくなっても、困ることがなくなります。現在、聞こえに制限があっても音声言語をがんばって使っている難聴者にとっても補助手段ができます。さらに日本手話教育のためにろう者の雇用を増やせば、その結果がまわりまわって、現在不足している手話通訳者も増えるという好循環を産みだすことができます。

誰かにとって優しい社会は、誰にとっても優しい社会です。言語についても、それが当てはまることへの理解が広まることを祈っています。

参考文献

柴田保之. 2018. 『新版 みんな言葉を持っていた―障害の重い人たちの心の世界』オクムラ書店.

-

- 2023年06月27日 『10. 私の言語ヒストリー―コトバとヒトとの関わりの多様性―:コトバの発信(その1) 菊澤律子(国立民族学博物館)』

-

第9回と同時更新です。

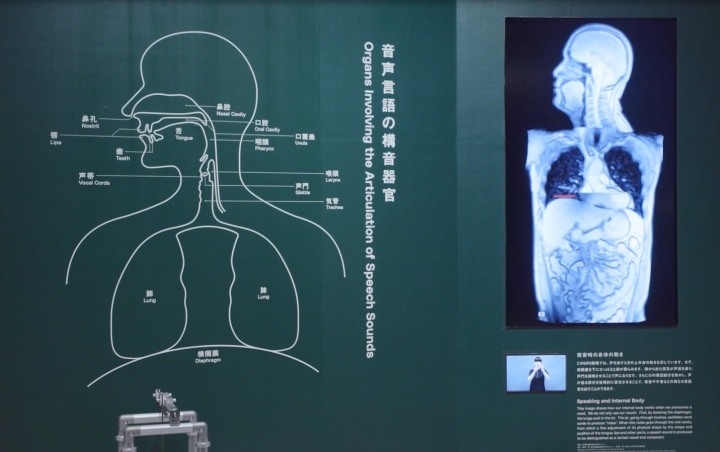

写真1:音声言語の構音器官の図と実際に発音しているMRI画像の展示

写真1:音声言語の構音器官の図と実際に発音しているMRI画像の展示

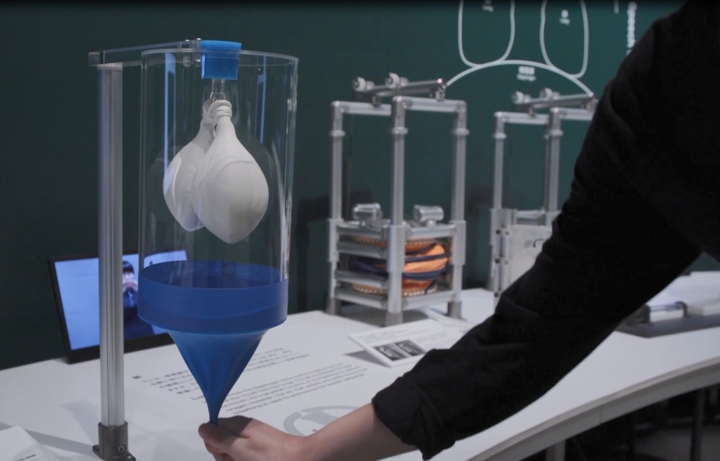

写真2:肺のメカニズムを体験できる装置

写真2:肺のメカニズムを体験できる装置

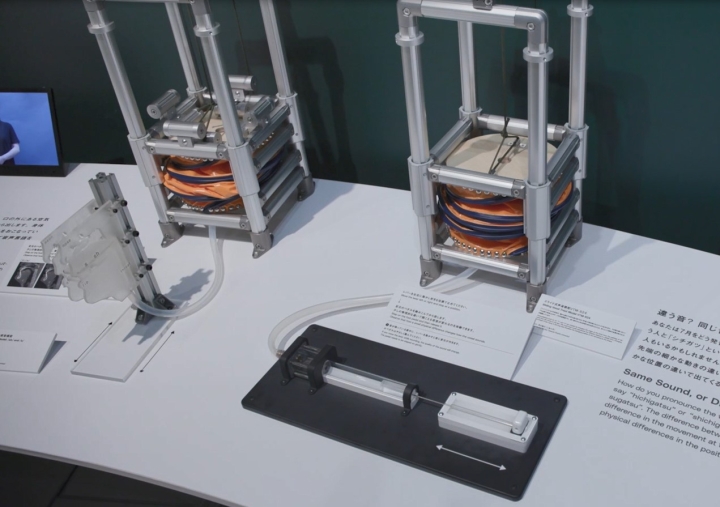

写真3:母音の音色が管の長短で母音が変わることを体験できる装置

写真3:母音の音色が管の長短で母音が変わることを体験できる装置

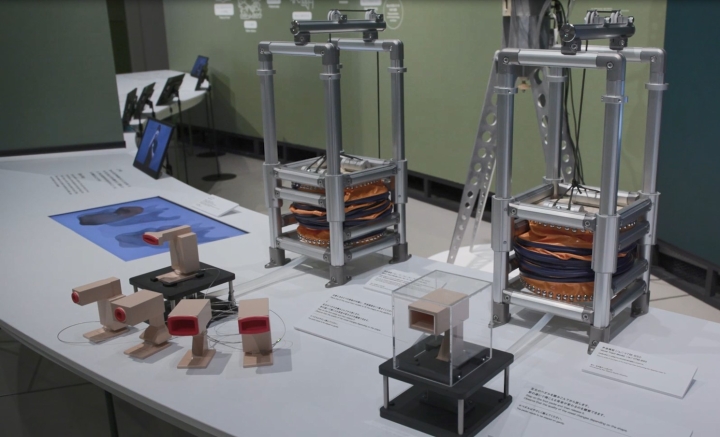

写真4:口の形の違いと「ア」「イ」「ウ」「エ」「オ」の発音の関係を体験できる模型

写真4:口の形の違いと「ア」「イ」「ウ」「エ」「オ」の発音の関係を体験できる模型

コトバの産出と受容

第10回と11回では、コトバの発信についてお話します。コミュニケーション・チェインの②の部分になりますが、その前にまず、ここでコトバの産出と受容についてあらためて整理しておきましょう。

私が子供だったときには、外国語学習では「読む」と「書く」、「聞く」と「話す」がセットになっていました。そのように言われても、とくに何も不思議に思わない方が多いのではないでしょうか。

これはメディアの違いによる仕分けになっていますが、日本での外国語学習には「聞く」と「話す」という機会があまりなかったため、「読む」と「書く」に集中せざるを得なかったという背景があるのかと思うところもあります。あるいは、「聞く」「話す」が(耳が聴こえていて)当該言語を話されている社会に生まれ育てば「自然に身につく」のに対し、「読み」「書き」は習わなくてはできるようにならないものという区別なのかもしれません。そして昔、「読み」「書き」は、社会成員のすべてが習う機会を与えられるものではありませんでした。「話す」「聞く」ができる人と、「話す」「聞く」に加えて「読み」「書き」もできる人という2種類の人が社会にはいました。その結果、「読み」「書き」ができるかできないかが、それまで受けた教育や教養、いやそれよりも実用面での能力を測る基準にもなっていたとのかもしれません。

コトバの産出と受容という観点からみると、セットになるのは「書く」と「話す」、そして「読む」と「聞く」です。前者がコミュニケーション・チェインの②、そして後者が④に当たります。これは、コトバを自分が産出するプロセスなのか、受容して理解するプロセスなのかという違いになります。意外な組み合わせに感じる方も多いようですが、このことを知っておくと、外国語学習にも応用できます。たとえば、身近にその言語を「話す」相手がいなくても、メールなどで「書く」練習をすることで、産出側のスキルを伸ばすことができるなどといった具合です。

第9回までは、コトバについて「シグナルありき」でお話を進めてきました。音声言語の場合であれば、音声シグナル、視覚言語の場合であれば視覚シグナル、盲ろう者が使う触手話や指点字の場合には、点字をうつ指、手話を表現する手などがその発信器官になります。けれども、まずそのシグナルを発信する器官が機能しないと、コトバによるコミュニケーションが始まりません。脳(①)がなにかを言いたいと思ったときに、発信器官である②が作動してはじめて、物理的な言語シグナルの産出につながります。

音声シグナルの発信

シグナルの産出において一番難解なのは、音声シグナルでしょう。手話言語の場合にも、触手話や指点字の場合にも、手指や上半身の動きが「目に見え」ます。また、産出に使う器官が大きいので、筋肉運動が関わっていることも一目瞭然です。これに対し音声言語の場合には、口から音が出てくるだけで、そこに至るまでの身体の動きが見えませんが、音声シグナルの産出にも筋肉の運動が関わっており、その意味では視覚言語の場合と同じです。

具体的には、肺のふくらみに関わる横隔膜(を動かす筋肉)の動きや、肺から出す空気が通る声帯の開閉をつかさどる筋肉の動き、さらに空気を鼻腔に抜くか口腔内のみに通すかに関わる筋肉、舌を含む口腔内の形の形成に関わる筋肉など、数多くの筋肉が関わっています。言語音は、口腔や鼻腔を抜けるときに口の中がさまざまに形づくられることで、言語音として発出されます。物理的な口の開き方や舌の位置などで物理的につくられる形に応じて、異なる言語音が出てきます。言語の発音に物理や工学が関わっていることは、民博の特別展示でも紹介しました(写真1~4)。いずれ、詳しく説明する機会があればと思います。

外国語の学習で、第一言語にない発音がなかなかうまくいかないのは、ひとつには、筋肉の動きが関わっているからです。バスケットボールのゴールができるようになるまでに何度も繰り返し練習が必要であるように、口の周りの筋肉の動きも制御できるようになるまで繰り返し練習が必要です。個人的な経験では、言語音は発音できるようになると聞き取ることもできるようになります。これが繰り返し練習におけるフィードバックで聞く回数の積み重ねによるものなのか、それとも別のメカニズムが関わっているのかについては、私自身も専門家の意見を聞いてみたいところです。

シグナル発信に関わる筋肉運動について、音声言語と手話言語を比べて興味深いのは、運動器官の大きさによる産出時間の違いです。音声言語の場合には、小さな運動器官(筋肉)を使って発音をコントロールするため、単位時間あたりに産出できる単位(音)の数が多くなっています。一度に1音しか出すことはできませんが、その代わりたくさんの音を速いスピードで連続して出すことで、単位時間当たりの情報量を多くすることができます。一方で手話言語の場合には、運動器官が大きいため動かすのに時間がかかります。その代わり、両手を使ったり上半身の動きが重なったりするなど、並行して複数の情報を出すことができます。結果として、単位時間あたり音声言語と同じくらいの情報を発信することができるという研究結果があります。

このことについては、私は考え方が逆なのではないかと思っています。情報量は多ければ多いほどよいというものではなく、人間が持つ認知処理能力の限界に照らしたときに、かかる負担と量の間にバランスがあるはずです。手話言語の場合も音声言語の場合にも単位時間あたりに出せる情報量がだいたい同じになっているのは、そのバランスがとれた情報量が保持できるような生物的なメカニズムが働いているからではないかと思うのです。

-

- 2023年06月27日 『9. 私の言語ヒストリー―コトバとヒトとの関わりの多様性―:コトバの受容(その2) 菊澤律子(国立民族学博物館)』

-

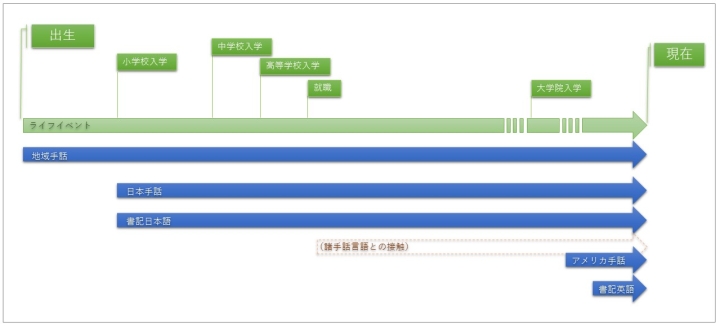

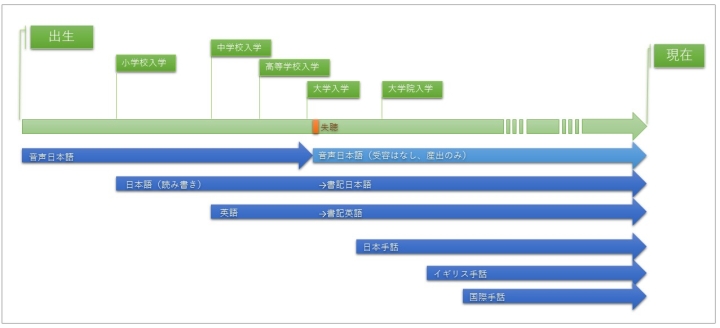

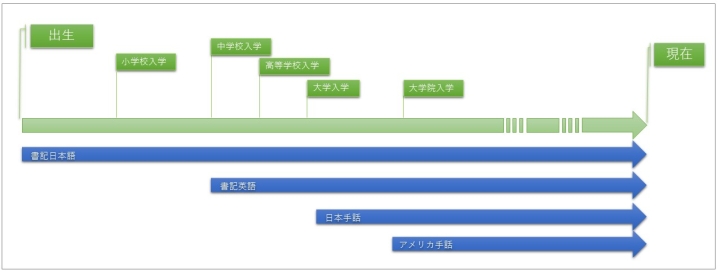

音声言語の受容と聴力

第8回では、私の知り合いの3名の手話話者の簡単なエピソードを紹介しました。この中で、AさんとCさんは「うまれつき」聴力をもたない方、Bさんは成長する過程で聴力を失われた方です。3人の「言語ヒストリー」を、前回お話したエピソードに関わる部分のみについて作成してみたものが図1から3になります。

いうまでもなく、このどれが正しくてどれが間違っているということはありません。人間は生物なので、生まれてから様々なことが起こります。また、家庭を含めて社会生活を営むものなので、自分の在り方に影響を与える周りの人々の考え方も様々です。言語ヒストリーを考える意味は、良し悪しを決めることではなく、多様なできごとと多様なあり方が人の数だけ存在し、そのいずれをも受け入れる社会につなげることだと考えています。

さて、上記のさまざまな言語ヒストリーの中で1点、注目したい点がひとつあります。それは、Bさんは「聞こえないけれども話すことができる」ということです。Bさんの場合には、音声言語を身につけた後かつ成人年齢に達した後の中途失聴であるため、話すことが自然にできる状態で失聴しました。Bさんは、「変な話し方になっていると思うが、話していないと話す感覚を忘れてしまうので」なるべく話すようにしているとおっしゃっていたことがあります。「変な話し方になっていると思う」というのは、身体的に音声を発するという行為は可能であるが、それをご自身で聞いて確認することができないという意味です。誰もが手話を使うことができるわけではない現在の社会で、Bさんが音声を受容することができなくても、発出することができることで、音声言語しか使うことのできない周りの人たちが助かっていると感じます。

これに対して、AさんとCさんは聴力を持たずかつ音声を使って話すことはできません。日本語には「ろうあ(聾唖)者」という言葉があり、現在でも全日本ろうあ連盟などの団体名などにこの言葉は残っています。「ろうあ」とは、聴こえないことと話せないことが1セットになっている表現です。昔は、これらのふたつは、もしかしたら不可分のものであるととらえられていたかもしれません。実際に、耳からコトバが入ってこないのですから、先天的に聴力を持たない場合には、声を使って話す方法は身につきませんし、機能的に声を出すことができても、自分にはその声が聞えないため、それを聞いて修正していくこともできません。機能的には声が出せるということは、ろう者とつきあっていると、時に声が出ることからわかります。私がろうの友人とおしゃべりしていて、一番好きな瞬間は、ろうの友人たちから笑い声が出るときです。それが心の底から楽しいと思っているときに自然に出る声であるように思えて、聞いている私もなんだか楽しくなり、幸せな気持ちになります。私が日常耳にする中で好きな音のひとつです。

音声言語の読み取り

ろう者の歴史には、手話言語の使用が否定され、聴こえない人に声を出させ、人の口を読ませるという口話教育が行われた時代がありました。現在でも、耳が聴こえない人は「読唇」ができると「なんとなく」思っている人が結構おられます。その理由には、口話教育時代の考え方の名残もあるかもしれませんが、おそらく、口元をみながら文脈を補い、意思疎通を図るろう者がいるということにも起因しているのでしょう。社会的には、ろう者はマイノリティであり、さらに手話言語がわかる成員はかなり限られています。そのような中で、日本語を話す人との意思疎通は、ろう者が社会の中で自分の立場を守るためにも、自分の要望を伝えるためにも必須な要素です。とくにろうや手話言語に対する社会的な理解がなかった時代には、できることはなんでもされざるを得なかったことと想像します。

実際に異なる言語音の区別がどのように物理的に生成されるのかを理解すると、「読唇」により正確な聞き取りをすることが不可能であることがよくわかります。映像1では、「タマゴ」「ナマコ」「タバコ」の三単語を発音したときの正面から撮った映像と、MRI動画を並べて表示しています。これらの三単語では、言語学的にいうところの「調音点」、すなわち子音を発音するときの口の形と舌の位置が同じです。とくに、両唇に関わる部分の動きは共通しているので、正面からみる口の形からは、単語の区別はできません。これらの語がどのように発音仕分けられているのかというと、MRI動画にみられるように、口の中の見えない部分で物理的に異なる動きが起こっており、その結果、聞こえが異なる音が生成されているのです。見えない部分での微妙な動きですから、どんなに訓練してもそれが顔の外から見えるようにはなりません。また、感覚のみで復元するのはほぼ無理だと言ってもよいでしょう。

手話言語に対する世間的な理解が少なく、聴者とやりとりする必要に迫られるろう者は、これまで口元を見ながら文脈を補い、どうにか意思疎通を図ることを強要されてきたと思います。そして、多数のろう者の中でそれがある程度無理せずにできて、そのために必要な努力とそこから生じる誤解を代償としてでもそうすることに意味があると感じた人だけがとってきた方法だと思われます。また、第6,7回で述べたように、実際の会話では、私たちはシグナルを完全な形で受けとることはまれで、むしろ不完全なシグナルを脳が修復することで、会話が成り立っています。けれども同時に言語の修復機能はあくまで、シグナルを受容する側が受容するだけの経験を持っていてこそとお話しました。脳に経験がなく、知らない情報を修復することはできません。

映像1:「タマゴ」、「ナマコ」、「タバコ」を発音したときに正面からみた映像

最近、昔は無理やり口元を見て理解し、コミュニケーションを図っていたけれども、それはやめることにしたとおっしゃる複数の手話話者のことを耳にしました。あくまで推測ですが、昨今の手話関連の社会の動きやろう者自身の認識を考えると、「読唇」でコミュニケーションができるといった誤解に寄与することはしない方がよいという判断も混ざっているように私には思われます。また、以下はあくまで個人的な心情ですが、読唇に頼るというのは、聞こえない側に負担を押し付ける方法であるように私には感じられます。

聴覚障害者の多様性

ここまでは、先天的にまったく聞こえない人の音声言語の受容を前提にお話してきました。ひとことで「聴覚障害者」といっても、ひとりひとりの特性が多様だということが、もっと社会一般に知られる必要があると感じています。

たとえば、コロナが広まり、マスクの着用が推奨されるようになったときに、聴覚障害者にとってはそれがさらなるハンディを生むことになることが、広く知られるようになりました。口もとが見えるように、手話通訳者が透明なマスクを使ったり、あるいは、手話通訳者のみがいち早く、マスクのかわりにフェースカバーを着用したりするようになったことで、世間的にはある程度知られるようになったと思います。ところが、手話通訳者が透明マスクを使う理由と、難聴者が透明マスクを使う理由は、実は全く異なっています。

手話言語の場合には、口元や顔の表情の動きも含めて言語情報となっており、そのため、顔が見える必要があるのです。いってみれば、手話言語表現の一部を見るためのノーマスクです。一方で、ある程度の聴力があるけれども言語音を聞き取るには支障がある難聴者の場合には、音声日本語を使います。音声言語の聞き取りづらい部分を視覚で補助するのが口の動きの視覚情報なので、口元が見える必要があるのです。

口の動きの視覚情報は、まったく聞こえない人が手がかりなしに音声言語を理解するには十分ではありませんが、一方で、聞こえに何がある人や聞こえる人が音声言語のある程度の習得がある人にとっては、手がかりになり得るということです。ここではこれ以上詳しくは書きませんが、ひとことで「聴覚障害者」「聴こえない人」といっても、言語的にはさまざまだということの理解につながる情報になればと思います。

手話言語の受容

さて、ここまでは音声言語の受容について書いてきましたが、それでは視覚言語の場合にはどうでしょうか。まず、視覚言語ですから、視る能力があれば、物理的には視覚シグナルを受け取ることができます。「物理的には」と書いた理由は、視覚シグナルそのものを受け取ることができても、そこから脳への伝達経路や、脳の言語処理機能に問題がある場合には、言語として理解することができないからです。受容器官に問題がなくても、そこから脳に行くプロセスや脳そのもので言語理解に支障が出る可能性があることは、音声シグナルの受容と同じです。

一方で、視覚障害がある場合には、手話シグナルは見ることができないし、理解することもできません。視覚と聴覚の両方に困難がある盲ろう者の場合には、そのため、触手話―触って理解する手話―を使う人もいます。一般的には、もともと聴覚障害があって手話を学んだ人が視力を失った場合には触手話、逆に視覚障害の方があって点字を身に着けた人が聴力を失った場合には指点字を主なコミュニケーション手段として使うことが多いと言われています。指点字と触手話は、盲ろう者が言語を自由に扱って他者と意思疎通をするための大切な手段です。民博の特別展示では、実際のコミュニケーションの場面を写した映像も展示していましたが、その流暢さには驚きます。また改めて、人間のコミュニケーション方法の習得能力と、そしてそのようなツールの大切さを痛感させられる映像でもありました。

-

- 2023年06月20日 『8. 私の言語ヒストリー―コトバとヒトとの関わりの多様性―:コトバの受容(その1) 菊澤律子(国立民族学博物館)』

-

コトバの受容

私たちの脳は、環境音から言語音を聞き分ける能力、また、不完全なシグナルを受け取り、再構築する能力をもっています。第5回から7回にかけて、そのシグナルのヒトの身体の外で起こる伝達(コミュニケーション・チェインの③)と、シグナルが受容された後の脳での受容(コミュニケーション・チェイン⑤)についてお話しました。③と⑤の間にあるのはシグナルの受容器官④、具体的には目や耳です。今回はこの受容器官におけるシグナル伝達についてお話します。

言語と受容器官

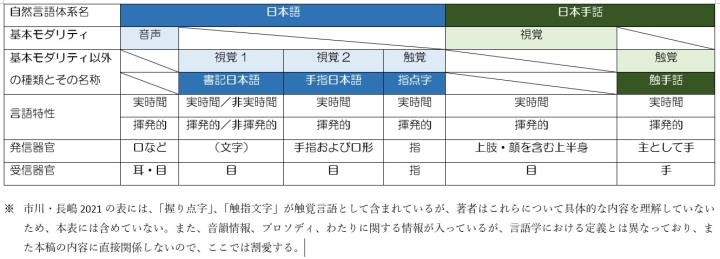

音声言語の場合には耳と目、手話言語の場合には目で言語シグナルを受容し、その情報を受け取った脳が、言語として理解します。音声言語は音声、手話言語は視覚を基本モダリティとする自然言語体系ですが、それぞれにこの基本モダリティ以外を用いるコミュニケーション方法があります。この点に注目して、言語の種類と伝達方法を表1にまとめてみました。ここでの言語名には、日本で使われる主要な音声言語である日本語と、同様に広く使われている手話言語である日本手話を例にあげています。表に示したように、日本語の基本モダリティは音声ですが、その他にも視覚を使う書記日本語、手指日本語(もしくは日本語対応手話)、触覚を用いる指点字といった表現方法があります。

発信器官と受容器官は、同じ言語でもどのモダリティを使うかにより異なります。たとえば、日本語を基本モダリティ、すなわち音声で使う場合には、口から音のシグナルを出し耳(と目)で受容します。これに対し、モダリティが触覚である指点字の場合には、指(の腹)で相手の指をタップし、受信者は指(の背)でそれを受けます。同様に、日本手話を基本モダリティで使う場合には、上半身で視覚情報を産出し、それを目で受容しますが、触覚をつかう触手話の場合には、主として両手で表現し、それを受信者が両手で包み込む形で形を感じとります。

ところで、表1の参考にした市川・長嶋2021に掲載されている元の表のタイトルは「障害者の用いるおもな『ことば』の構造」となっていますが、筆者はこと、言語に関する話をするときには、言語の種類と「障害者」を結びつけることは間違いだと考えています。「障害」であるかどうかは、個人の特性ではなく、社会的に決まる面が大きいからです。たとえば、全員が日本手話で会話をしている場面では、コミュニケーション「障害」に面するのは、日本手話が使えない人です。ここでは、聴覚機能の有無には関わりかがありません。このように、言語コミュニケーション障害は、社会のあり方により生じるもので、逆にいえば、社会の在り方によりなくすこともまた可能だと考えています。

このことに関連しては、何人かの方の言語ヒストリーの一部とエピソードを紹介したく思います。

たとえば、知り合いのろう者であるAさんは、地域の住民すべてがなんらかの度合いで地域手話を使う環境に生まれ育ちました。聴力をもつもたないに関わらず、みんなが手話を使います。そのような環境下では、聴力をもたなくても情報のやりとりに困ることもなく、また特別扱いもされません。現在、日本の一般社会で暮らしておられるAさんは、「聴覚障害者」ではなく、「ろう者」「聞こえない人」という語を好まれます。確かに、Aさんの背景を考えれば、自分の在り方が普通であり、不自由でもなく、それが「障害」と呼ばれること自体に疑問がもたれることはよく理解できます。

一方で、Bさんは、成人してから病気による中途失聴で耳が聴こえなくなり、手話言語を使うようになられました。Aさんの場合と逆で、もともと普通にもっていた聴力を失うという経験をされています。「ある」状態から「ない」状態を受容し、「ない」状態の中でできることを模索するという経緯が関わっているという点で、同じ手話話者でもAさんとは背景が大きく異なります。Bさんが聴力を失われた当初は、ご両親をはじめ周りの方々に、手話言語を学ぶ選択はあまり理解されなかったとのこと。現在では、いくつもの手話言語を駆使してのびのびと活躍されているBさんをみて、周りの方々にも、聴こえないことや手話を使うことに対して、新しい見方をしていただけるようになっていればと思います。

また、生まれつき耳が聴こえないCさんは、ご両親の方針で、書記日本語のみで育ちました。大学生になってからはじめて、視覚言語である日本手話に接する機会があり、身に着け、現在では、日本手話と書記日本語を併用して暮らしています。日本手話そのものは、ひとつの言語としての機能を備えていますから、日本手話を使ったからといって、思考が稚拙になったり、深い考え方ができなかったりすることはありません。むしろ、聴こえないものを無理に聞こうとしたり、また、自分が発する声をモニタリングできないまま無理やり声で出したりして音声言語を使うのと比べて、思考を自由にし、幅も広げることができます。

のびのびと使える言語のオプションがそこにあるのに、「手話」は「障害者」が使うものだという認識で、手話の使用そのものに対して消極的になってしまったり、学ぶ機会をうばわれてしまったりするのは残念なことです。また昔、聞こえなくても、発声の方法と口の形を学ぶべきだという口話法という教育方法が一般的だった時代には、手話を使うと日本語の獲得ができなくなるという誤解が流布していたり、さらに、手話を劣ったもの、使うべきでないものと考えられたりしてしまった時代もありました。現在では、音声言語の聞き取りに十分な聴覚をもたない子どもにとっては、補聴器や人工内耳を通した不完全な日本語の音声だけに基づいて言語能力に制限をかけてしまうよりも、手話言語を第一言語として習得することが、年齢相応の言語能力の発達を担保し、それに基づく情緒の発達や知識の習得に有利であることが学術的にわかっています。さらに、しっかりした第一言語を身に着けることで、第二言語、第三言語として、書記音声言語の習得もスムーズにいくことが知られています。

ただし、聴力がなくても、聴こえる人とまったく同じかといえば、聴こえないために生じる「ハンディ」はあります。それが顕著だと感じるのは、自身の身の安全を守るという場面においてです。実際の統計を確認したわけではありませんが、たとえば、聴覚障害者は視覚情報の受容力に長けているので、自分が運転しているときの事故は一般より少ない、逆に自分が歩いているときに事故に合う率は一般より多いと聞いたことがあります。車が近づいていても音が聞こえなかったり、そこに車がきていることに気づかなかったりするのですが、運転する側にしてみたら、気づいていないということに気づかないという状況も多く発生していると思われます。また、非常時に発出される情報は、音によるものが主となっています。たとえば、緊急車両のサイレン、警報アラームなどはすべて音で、聴力がなければ気づきません。気づいていない人がいないと思われる状況で、気づいていないために取り残されるということは容易に起こり得、さらにそれが命に係わる可能性も多くあるのです。

ろう学校では、警報アラームは光で発出されるようになっており、それがトイレの中を含むあらゆる場に設置されているそうです。新しくなったソウル国際空港のトイレにも光アラームが設置されているのに気づいて嬉しく思いました。私の職場でも、まだろうスタッフの仕事部屋に限られてはいますが、警報アラームの作動と連動して光るアラームを設置してあります。このように考えると、危険回避という場面での「ハンディ」ですら、社会的な要因に起因するものではないかと改めて「障害」の概念について考えさせられます。

音声言語の受容

表1では、音声言語の受容を、耳と目とし、ここまでもその前提で話をすすめてきました。音声シグナルを受容するのは耳ですが、私たちが実際に音声言語を言語として認識し処理するときには、視覚による情報も使っていることが知られています。それを体験できるのが「マガーク効果(McGurk- MacDonald effect)」です。

マガーク効果とは、ざくっというと、言語音に関して、耳で聞いた情報と目で見た情報との間にずれがある場合に、脳がその間をとる形でつじつまを合わせるという現象です。たとえば、「バ、バ、バ、バ」という口の形で話している話者が出している音が「ガ、ガ、ガ、ガ」であった場合、脳はそれを、ふたつの間の中間の音、より正確には、発音のときの舌の位置がふたつの音の中間である音―を聞いたと解釈します。もちろん、生きた人間にはそのようなことはできないので、実験には「バ、バ、バ、バ」という発音をしている話者の顔の映像に、同じタイミングで「ガ、ガ、ガ、ガ」という音を合成した映像をもちいます。この映像をみた人には、話者がgの調音点とbの調音点の間で発音されるdの音、すなわち、「ダ、ダ、ダ、ダ」といっているように聞こえます。民博の展示場には、「ダ」と「バ」だけでなく、その他の組み合わせで合成した映像もありますので、機会があれば体験しに来てください。からくりを知っていても、やはり「ダ」と聞こえるのが不思議ですし、また、目を閉じると耳から入る音だけが聞こえるため、「ガ」と聞き取ることができます。映像をつくった本人である私自身が、何度見てみても「ダ」に聞こえてしまうのが、不思議で、脳の機能には本当に脱帽します。

このように、定型者の音声言語処理には、視覚と聴覚の両方が関わっています。視覚障害者の場合には、耳から入ってくる音声言語を言語として習得しますが、このような側面を考えると、視覚障害者の習得する音声言語が、視覚フィードバックおよび視覚による受容と組み合わせて使っている定型者の音声言語処理や音声言語の習得と完全にパラレルかというと、そこには疑問符がつくように思います。視覚障害者の音声言語処理がどのような面で定型者と異なっており、不利あるいは、おそらくある面では有利になっているのか調べてみたいものです。

参考文献

市川熹・長嶋祐二(編著),日本音響学会編(2021).『音声コミュ ニケーションと障がい者』.音響サイエンスシリーズ22.コロナ社.

-

- 2023年06月13日 『7. 私の言語ヒストリー―コトバとヒトとの関わりの多様性―:コトバを理解する脳(その2) 菊澤律子(国立民族学博物館)』

-

今回は第6回と同時更新です。あわせてご覧ください。

コトバを理解する脳

脳には、受け取ったシグナルをコトバとして理解する機能があります。日常生活で受けとる言語シグナルは完全な形ではないことがほとんどであるにもかかわらず、ヒトが受け取ったシグナルを理解できるのは、情報の修復能力があるからです。第6回で述べた物理的な断絶を修復する機能の前提として、脳にはさまざまな環境音の中から言語シグナルだけを取り出して認識する機能があります。いわば、必要な情報を取り出す作業と取り出した情報を補足して意味をなすものにする作業のふたつが、受け手側の脳の主要な情報処理能力だということになります。逆に言えば、これらがうまく機能しない場合には「聞こえていても聞えない」状態が発生し、言語によるコミュニケーションがスムーズにいかなくなります。

環境音の中での言語音処理

コトバに関して、定型脳(現状で「障害」と呼ばれる状態がない一般的な状態の脳)の修復能力が機能しない場面は、まったく知らない外国語が耳に入ってくる場面だと思います。まったく知らない外国語の音を、脳がコトバとして認識するのかそうでないのかについては、人により違いがあるように思われますが、いずれの場合でも、その内容を「理解」することはできません。逆に第一言語の場合には、外出先で誰かが発したちょっとした単語の切れ端を耳にするだけで、その背景から実際に起こっていることを推測できることすらあります。すなわち、理解度に関していえば、一方の極がまったく知らない言語、もう一方の極が第一言語で、その間に、少しだけ知っている言語が、習得度に応じて分布しています。この習得度は、いわば、その言語における経験値です。

習得度(=経験値)あがってくれば、外国語であっても、第一言語に近い状態で聞き取ることができるようになってきます。筆者がこれを実感するのは、飛行機の中で映画を見るときです。飛行中は、常にエンジン音という非常に大きな騒音がある環境ですが、私たちの脳が自動的に意識下からこの音を排除するので、飛行中に意識することはあまりありません。けれども、映画などを見ようとすると、物理的に存在するこの環境音が言語処理に関与してくるので、「聞き取りにくい」状態が発生します。

第一言語の場合には、環境音から言語音を取り出す処理、断片的な言語情報を修復する処理は、いずれも日常的に行っているので、多くの人が機内であるということをあまり気にせずに見ることができると思います。これが第二言語になると、その習得度に応じて「聞き取りづらく」感じるようになります。第一言語のときよりボリュームをあげたくなるのは、それを少しでも補おうとする力が働くからです。でも、飛行機内の映画では、字幕に切り替えてみてしまうかもしれませんね。

聴こえていても聞こえない?聴覚情報処理障害

私たちの脳の情報処理機能は、24時間同じように稼働しているわけではありません。一般的な環境音の中からコトバに関する音を聞き分け、その音を処理して意味を解釈し把握するというプロセスも、疲れてぼっとしていたり、興味がなかったり、あるいは別のことに気をとられていたりすると、聞こえたけれど聞こえない、すなわち、物理的な音としては受け取ったのだけれども、言語としては理解しなかった、「耳から入ってそのまま出て行った」という状態が起こります。手話言語の場合にも理論的には同様に、話し手の動きが目に入ってはいるのだけれども、「ぼーっとみていて意味を考えていない」状態が起こり得ます。これは、誰にでも経験したことがある状態だと思います。

一方で、「疲れてぼっとしていたり、興味がなかったり、あるいは別のことに気をとられていたりする」わけではないのだけれども、なぜか聞こえてくる情報処理がうまく起こらないという人もいます。聞こえるのは聞こえるけれど、内容を理解できなかったり、理解するスピードが遅かったりするという症状で、音声言語の場合には「聴覚情報処理障害(APD = Auditory Processing Disorder)」と呼ばれており、ここではAPDと呼ぶことにします。APDについては、まだ研究がすすめられている段階であり、専門家の間でも議論がなされているところですが、コミュニケーション・チェイン(第4回、図2)でいうと、⑤の段階に何等かの理由があると考えられます。手話言語の場合にもメカニズム的には、音声言語同様のことが起こると考えられます。したがって、視覚情報の受け取りには問題がないのだけれど、そのあとの中枢における処理に何等かの困難さがあるという現象があり、「見えているけれども情報として理解できない」話者がいると考えられます。手話言語についても、今後、臨床研究が進み、話者の方々の状態を正確にとらえることができるようになり、よりよいコミュニケーションに資することができる日が俟たれます。

名前が付くことのメリットとデメリット

APDは、一般的にはあまりよく知られていません。APDだという診断がつくと、「そういうことだったのか」と思い「ほっとした」という当事者のコメント個人のブログやSNSでの発信などで目にします。APDに限らず、たとえば、「発達障害」だという診断を受けた人達も、同様の感想もつ方が多いようです。それは、きっと、「人と違う自分」「できるはずのことができない自分」を責められ、自分でも責めていたことが、実は自分の努力や(後天的に身に着けるという意味での)能力とは異なるところに起因していたのだということを知り、自分を責めることをやめ、また、社会での受容に繋がる可能性が見える安心感からだと想像します。同時に、他者に対して自分の特性を言語化して説明しやすくなり、また、おなじ特性をもつ人が一定数存在することを示すことができるようになるという側面も大きいでしょう。このような感想をみると、私はとても複雑な気持ちになります。現在の社会では「一般的に期待される状態」からはみ出ていると、はみ出ているというだけで生きづらくなること、いいかえれば、個性やその人の特徴を受け入れる基盤がないという事実を反映しているように思われるからです。

けれどもここでは、それはいったん置いておいて、コトバに関する側面に戻ります。APDの診断がつきづらいということから考えると、APDをもつ人たちの多数が、言語の産出、すなわち発話することは支障がなくできるのだと思われます。産出に支障がないので、目に見えづらい受容の方になんらかの困難があっても、それが見えにくくなっている、という側面があるのではないかと思うわけです。多数派の人々にとって、ある言語を「話す(産出する)」ことができれば、その対(つい)となる「聞いてわかる」プロセスも、「当たり前」についてくるということもあると思います。

実際には、言語の理解能力(受容したシグナルを処理する能力)と言語の運用能力(シグナルを産出するプロセスをつかさどる能力)はイコールではありません。よく出される例に、英語圏で日本語を話す両親のもとで育った場合、英語のみが話せるようになり、日本語の理解度が高くても、自分では話すことができない、あるいは話す能力が限られているというようなものがあります。これは、大言語圏に限った話ではありません。私自身も、バヌアツでの調査時に滞在した家庭で、次のような経験をしたことがあります。バヌアツのある地方の言語調査に行ったとき、滞在させてもらった家庭では、父親と母親の第一言語が異なっていました。父親の第一言語は地元の言語、母親の第一言語は別の島の言語、ふたりの間での会話に使われるのは、バヌアツでの共通言語であるビスラマ語でした。当時10代後半から20代前半だった子どもたちは、普段、家庭ではビスラマ語を話していましたが、この地域で生まれ育っており、地域の言語も「理解」できました。そして、その言語の「理解」に支障がないため、その地域の言語を「話せる」と思っていました。それが実際にはそうではないことが判明したのは、私がその言語の聞き取り調査を始めてからです。地域の言語調査に協力してくれていた「お父さん」が留守になったとき、子どもたちは我さきにと、調査に協力してくれようとしました。ひとつひとつの基本単語にあたる現地語を聞き出して書き取っていく作業は、父親が次々、単語を発音している間は、彼らにとって、とても簡単なものに思えていたのでしょう。ところが、父親がいなくなり、ひとつずつ、自分たちが現地語でなんというかを考えなくてはならなくなると、まったく産出できなくなってしまいました。そして、どうにか形を考えて教えてくれた単語のリストは、帰ってきた父親からみると「意味不明」な語の羅列となってしまっていました。

多くの人達にとっては、産出できる言語と受容理解できる言語が一致しており、それらの間にずれがあるという状況を想像するのすら、難しいかもしれません。でも、実はその二者には別々の能力が関わっており、育った環境によってはずれが生じることがあるのだという事実を理解することは、さまざまな言語話者を理解し、社会的に受け入れるために必要です。また他者のことだけでなく、自分の言語ヒストリーの理解に役立つかもしれません。

-

- 2023年06月13日 『6. 私の言語ヒストリー―コトバとヒトとの関わりの多様性―:コトバを理解する脳(その1) 菊澤律子(国立民族学博物館)』

-

コトバを理解する脳(その1)

人間の社会は、自然界に存在する物や音に加え、人工物や人工物から発せられる音であふれています。私たちの身の周りにあるのは、コトバのシグナルが優先された環境ではなく、物理的にはむしろ、非言語音もしくは非言語視覚情報の上にコトバのシグナルが溶け込んだものとなっています。その中にあって、ヒトはコトバに関するシグナルを無意識に聞き分け、意味のある記号として理解しています。音声言語の場合であれば、ヒトは誰かが話していることを視覚的に見ていなくても、環境音の中から音声のみを聞き分け、処理する特別な神経機構があることが知られています(Liberman and Mattingly 1985)。手話言語の場合には、話者を見ることでシグナルの受容が始まるので、その意味では環境シグナルと言語シグナルの弁別は、音声言語ほど難しくはないのかもしれません。それでも、言語処理は、誰かの動きを単なる動作なのか、あるいは言語としてシグナルを発しているのかの判断(が無意識に起こった)後に始まると考えられますから、脳の中では音声言語の場合と同様の情報処理がなされていると考えられます。今回は、言語シグナルを処理する脳、コミュニケーション・チェイン(第4回、図2)でいうと、⑤の段階についてのお話です。

シグナルを再構築する

第5回では、言語シグナルは物理的な存在であり、その伝達が阻害されるとコトバの伝達に支障がでるということをお話しました。シグナルが完全に阻害されてしまうと、そもそも言語による伝達が意図されているということ自体が伝わりません。けれども、シグナルの断片が切れ切れに、少しずつだけでも届いていれば、受け手側で修復しながら理解できることがあります。このようなことができるのは、脳の中に、これまでの経験に基づき培われた言語情報を参照し、理解に活かす仕組みがあるからです。

音声言語の場合には、携帯電話の伝播の状況やインターネットのシグナルの状況が悪く、声がとぎれとぎれになって聞きづらいと感じる経験は珍しくありません。一方で、このような通信機器を介していなくても、雑踏の中や、大きな音で音楽がかかっている喫茶店での会話も、シグナルの伝達が困難になる例のひとつです。前者はシグナルが物理的に途切れる例、後者では言語シグナルそのものは途切れていないのですが、異なる音とかぶさることによって聞きづらくなる例になります。いずれの場合にも、「聞きづらい」ときには、私たちは耳を傾けて、どうにか相手の話を理解しようとします。「一生懸命聞きとろうとしている」ときに、私たちの脳が実際に行っているのは、断片的な情報に基づいて全体像を構築する作業です。切れ切れになったシグナルを脳が再構築するメカニズムの詳細については、脳科学の分野が専門になりますので、ここでは、そのようなメカニズムの存在がわかりやすい例を述べるにとどめます。

ぶつ切りシグナルの再構築

脳が聞き取れた音の断片に基づいてコトバを再構築する過程があること、また、その過程はこれまでの経験で培われた言語能力に基づいていることは、以下のような実験で垣間見ることができます。テレビ番組などでもときどき紹介されるので、ご覧になった方も多くいらっしゃるかもしれません。

まず、いくつかの単語を録音し、次にその単語のシグナルを部分的に消去し、連続体を「ぶつ切り」にして、聞き取りにくくします。この素材を流して、何と言っているのか被験者に聞き取ってもらいます。単語には、いろいろなカテゴリー―ある年代の人たちや特定の趣味をたしなむ人たちになじみがある語―に属するものを入れておきます。ここではたとえば、被験者を生け花クラブ所属の年配者と、化粧品会社の比較的若手の販売員のグループだとしましょう。実験に使う単語は、花の名前と化粧品ブランドの名前です。このような組み合わせで実験すると、生け花クラブのメンバーは、花の名前は聞き取れるが、新しい化粧品ブランドの名前は聞き取れない傾向にあること、化粧品販売者の方は逆で、花の名前は聞き取れないが、化粧品ブランドの名前は聞き取れるものが多いという傾向が観察できます。このことは、実際の聴力とは関係なく、自分になじみのある語は聞き取れ、なじみのない語は聞き取れない、つまり、断片的な情報を脳に蓄積されたプールにある情報と照らし合わせて、合いそうなものを引っ張り出してくる作業が起こっていることを示しています。

音で聞くのとはちょっと条件は違いますが、書記言語でも類似の体験をすることができます。たとえば、以下は、いくつかの文字を伏字にしていますが、何の単語か読み取ることができるでしょうか?

A:

1. オ□□エシ

2. □□イヌ□フ□リ

3. ホ□□ノアカ□□□

B:

1. カル□ナ□ラ

2. フォ□□チ□

3. カ□パッ□□

もし読み取れなかった場合には、次のヒントをご覧になって、もう一度挑戦してみてください。

A: 植物名

B: 料理名

答えは、A: は順に、オミナエシ、オオイヌノフグリ、ホトケノアカマンマ、B: は順に、カルボナーラ、フォッカチア、カルパッチョです。最初はまったく想像がつかなくても、ヒントを見たとたんにわかった語があった方もいるのではないでしょうか。

ヒントがあると、自分の知識の中で、これらの語をどの部分に照らして推測すればよいのかがわかるようになるので、推測しやすくなります。そしてここでの「ヒント」は、実際の言語使用場面では、「文脈」にあたります。会話では通常、「話の流れ」があり、何の話をしているのか、どちらの方向に話が行きそうか、あるいは行く可能性があるのかということを、話し手と受け手の双方が推測しながら進みますが、これも、脳の機能(スピーチチェインの➄)のひとつです。ときに、双方が推定している方向がずれてしまうことがありますが、そうすると話がちぐはぐになってしまいます。実際の会話では、それを互いに修正しながら進みます(坊農2023)。

第二言語習得者が積極的に新しい言語が話される環境に入っていく場面では、同様の推定が起こりますが、これが実際の場面で観察できることがあります。たとえばここでは話者をAさん、Aさんは日本語を話す日本人で、第二言語がフランス語だとします。Aさんのフランス語のレベルはまだ単語を覚えはじめたところ、また実際に話されているフランス語が部分的に聞き取れるようになってきた段階だとしましょう。このレベルでは、フランス語の発音は部分的にしか聞き取っていない状態なので、聞き取れた断片的な組み合わせと自分の脳内の単語を照らし合わせて推測するプロセスが生じます。知っている単語であれば、照らし合わせた脳内辞書の中に正しい単語が存在するので、正確に聞き取ることができます。知らない単語の場合にも、断片的に聞き取れた音と自分が知っている単語との照合が起こります。知らない単語はまだ、脳の中に情報として存在しないので、本当は「聞き取れない」のですが、そのときに、聞こえた断片が、すでに知っている単語と一致するようなシグナルであれば、自分が知っているその単語として、間違って解釈します。

日本語学習者と会話をしていると、ときどき、「〇〇の話をしているのでしょう?」と、突然、これまでの流れと無関係のことを聞かれて、きょとんとすることがあります。この時に、なぜ、〇〇の話が出て来たのかを丁寧に聞き取りしてみると、まったく自分が聞き取ることのできた日本語音の断片を、自身が知っている単語に合わせて解釈したというプロセスが関わり、まったく異なる単語を「聞いた」と思ったこということが判明することがあります。

再構築能力と機器開発との関係

このようなとぎれとぎれのシグナルを受容し、修復する過程は、コミュニケーション・チェインの⑤が関わっています。したがって、手話言語や触手話の場合にもまた、当然起こると考えられます。さらに、工学的な開発のプロセスは、このことを、いわば逆手に利用することで進んできました。

たとえば、電話の場合です。現在は、先に述べた、「電波が悪い」というような事情がなければ、とりたてて集中しなくても、電話で話すこと(相手の声を聞き取ること)は、さして集中力を要する作業ではありません。スピーカーから声が聞こえるようにしておけば、台所で料理をしながらでも話しができるほど、現在の通信機器の性能はあがっています。けれども、最初の開発時点では、そうではありませんでした。遠距離会話のためにシグナルを送ること自体が新しい試みでしたので、そのシグナルがどれくらいスムーズでなくてもよいのか、どこに水準をとれば実用に供することができるかを確認する必要があったのです。したがって、音声がどれくらい途切れても「聞き取れる」ものなのか検証をし、その知識に則って開発が進められたと聞いたことがあります(市川熹、私信)。また、時代がくだり、手話話者が映像を利用して会話をする時代になると、映像のコマ数がどこまで落ちても「読み取れる」のかを確認し、手話言語での伝達用の映像作成や、映像の送信技術の開発を進めたとのことでした。

このように、初期の通信システムの開発では、聞き取れる、もしくは読み取れる最低限のレベルを確認し、技術的にその水準を実現することが目標とされました。現在では、電話回線もインターネットも質があがり、一生懸命に集中していなくても聞き取れる、あるいは読み取れる環境がほぼ実現していると思います。音声言語の場合でも手話言語の場合でも、第一言語話者だけではなく、第二言語話者、そして学習者など、認識できるシグナルが大きく限定され、さらにその認識できたシグナルから再構築できる語彙も限られている話者も、これらの機器を利用します。学習者が聞き取ったり、読み取ったりしやすい環境は、ひるがえって第一言語話者にとっても使いやすく、ストレスなくコミュニケーションができる環境だといえます。すこし話がそれますが、これは、「標準的な話者以外が入りやすい環境」をつくることは、イコール「標準的な話者」にとっても入りやすい環境をつくること、もしくはできない人を基準にすると、結果として、できる人も恩恵を受けることになる、わかりやすい事例になっているのではないかと思います。

参考文献

Liberman, A. M. and I. G. Mattingly. 1985. The Motor Theory of Speech Perception Revised. Cognition 21: 1-36.

坊農真弓. 2023. 「会話の連鎖組織」. 菊澤律子・吉岡乾(編)『しゃべるヒト―ことばの不思議を科学する』文理閣、84-95.

-

- 2023年06月06日 『今週の休載のお知らせ』

-

執筆者都合により休載

-

- 2023年05月30日 『5. 私の言語ヒストリー―コトバとヒトとの関わりの多様性―:シグナルの伝達と理解 菊澤律子(国立民族学博物館)』

-

シグナルの伝達と理解

図1:新幹線のプラットフォームで(国立民族学博物館特別展資料)

図1:新幹線のプラットフォームで(国立民族学博物館特別展資料)

図2:銭湯でのやりとり(国立民族学博物館特別展資料)

図2:銭湯でのやりとり(国立民族学博物館特別展資料)

図3:校庭で遊んでいる子供たちを集合させたい!(国立民族学博物館特別展資料)

図3:校庭で遊んでいる子供たちを集合させたい!(国立民族学博物館特別展資料)

図4:大部屋での入院(国立民族学博物館特別展資料)

図4:大部屋での入院(国立民族学博物館特別展資料)

第4回では、音声言語のスピーチ・チェインと、手話言語と触手話を加えたコミュニケーション・チェインを紹介しました(第4回図1, 2)。このコミュニケーション・チェインは、ひとりのヒトから他のヒトへ、情報が伝わるプロセスを示したものであり、逆にいえば、このなかのどこかが機能しなくなると情報が伝わりづらかったり、あるいは伝わらなかったりします。そんなときヒトは、コミュニケーションを可能にするための様々な工夫をします。今回は、そのなかでも観察しやすく、誰にとっても身近な③「音響学的レベル」の断絶について、お話します。

ヒトと人間と言語とコトバ

この連載ではこれまで、「ヒト」と「人間」、「言語」と「コトバ」という語を使ってきました。お話をすすめるにあたり、ここで用語の整理をしておきたいと思います。

まず、「ヒト」と「人間」について説明します。生物学などで、動物を生物体として観察することがありますが、人も生物体としてとらえることができます。その観察対象となる生き物は、イヌやネコのようにカタカナ書きをしますが、これにならい、人を生物体としてみるときにはヒトと表記します。これに対して、ヒトとしての性質を含めた、社会生活をする存在としての人に言及するときには「人間」とします。人間は、生物的、社会的、その他の人間の性質を含む存在を一般化した抽象的な概念です。このことにより、個々に観察し得る人の物理的な特徴と、抽象的な存在としての人間を区別します。

次に、「言語」と「コトバ」です。「日本語」や「日本手話」、「英語」などのように、伝達するための語彙リスト(辞書)や、語をつかって言いたいことを伝えるためのルール(文法)が一定数の話者間で共有されているものを総体として「言語」と呼びます。言語は抽象的な概念です。一方で、ひとつひとつの言語が使われる中で実際に出てくるもの、いわば実現型をコトバと呼びます。コトバは物理的に観察することができますので、ヒトの場合同様、カタカナ表記で示しています。

コトバの「形」

「コトバ」は目には見えませんし、手でつかむこともできませんが、シグナルとしての物理的な性質をもっています。このことは、第4回で述べた雑踏の中で音声言語が、暗闇の中で手話言語が使えない理由と直結しています。

音声言語の場合には、音のシグナルです。音は空気振動という物理的な現象で、それが空気の中を伝わって誰かの音の受容器官に届き、音のシグナルが言語として解釈されると「聞こえ」ます。逆に言えば、空気振動が伝わらない環境であればシグナル自体が途切れてしまいますし、もしくは聞き手がその空気振動を受けとれない、もしくは受け取りにくい環境にいると、コトバは届きません。

空気振動が伝わらない環境は、音声言語話者であれば、日ごろから意識・無意識のうちに経験していることでしょう。たとえば、新幹線に乗ってしまった友達と窓越しに目があっても、言い忘れたことをコトバで伝えることはできません(図1)。新幹線の窓は防音効果が高く、声による空気振動は窓の向こう側には届かないからです。そのようなときには、相手の姿が見えていても携帯電話を使って空気中の振動とは異なる方法で音声シグナルを届けます。また、駅のプラットフォームのような雑踏の中や大きな音で音楽をかけている喫茶店などでは、音のシグナル自体が伝わる環境であっても、他の類似の音のシグナルに混ざってしまって、相手が話すコトバが聞きとりづらくなります。話がしたいときに静かな喫茶店を選んだり、電車がきたりしたときに一端中断して、電車が行き過ぎるのを待ってから再開するという場面では、意識せずに音のシグナルが届きやすい環境を選ぶという対応をしているのです。

逆にいえば、音のシグナルが届く環境であれば、他の伝達ができない環境でも、コトバを相手に届けることができます。ひと昔前、銭湯では女湯と男湯の間の仕切りは、視界を十分に遮る高さまでしかないのが一般的でした。天井部分の空間がつながっており、音声シグナルはその空間を伝わってもう一方まで届いたので、互いの姿が見えなくても、お互いに声でやりとりして会話をすることが可能でした(図2)。

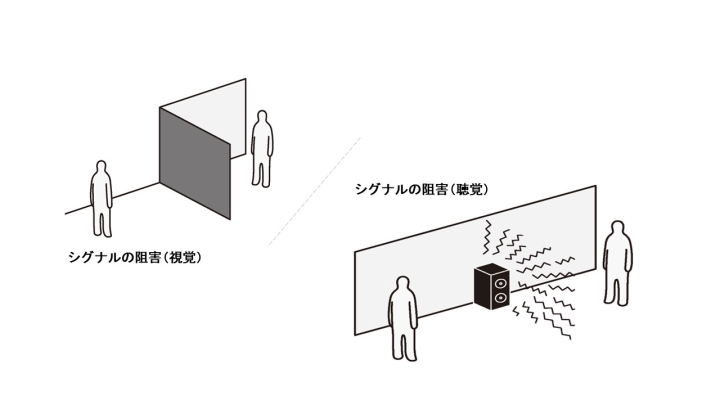

視覚言語の場合には、形や動きが、光学シグナル情報として相手の視覚器官に到達し、コトバとして解釈されます。したがって、光学シグナルが届かない環境では、言語使用に支障が出ます。たとえば、手の形や動き、表情などがよく見えない暗闇や逆光になっている場面、相手と自分の間に物理的な仕切りがある(そもそも相手が見えない)環境(図2)などです。さらに光学シグナルの場合には、環境に問題がなくても、受け手が話し手を見ていなければ、発信された光学シグナルの受容と解釈が始まらず、言いたいことを伝えはじめることができません(図3)。

このように、音声言語も手話言語も、その伝達には物理シグナルが関わっており、それぞれがそのシグナルの性質に基づく特性をもっています。そして、いずれの言語の話者も、コトバを伝えやすい環境、受容しやすい環境を必要に応じて、意識的にあるいは無意識に選んだり避けたりして、暮らしています。

音声言語と手話言語の両方が使える人どうしの会話の場合には、この性質を上手に利用して、コミュニケーションの機会を増やすことができます。たとえば、新幹線に乗ってしまった友達には手話で、銭湯では音声で話しかければ、いずれの状況でも問題なく意思疎通ができます。

音声言語が基盤となっている社会で視覚表現が発達するのは、このような理由によるものだと思われます。たとえば、オーストラリアのアボリジニには、狩りのときにつかわれる一連の視覚コミュニケーションの方法をもっている部族がありますし、また厳律シトー修道会の修道院で使われる「手まね」にも、話すことを避けるという条件下の生活空間におけるコミュニケーション機能があります。前者については、明らかに機能的なニーズによるものですが、後者については、コミュニケーションニーズを満たすだけにとどまらず、修道士に課せられた禁忌を避けるための手段にもなっているとの研究報告があります(柴田2022)。言語的な特徴をもつコミュニケーション・ツールは、必ずしも習得が容易ではありません。それにもかかわらず、存続し続けるための文化的・社会的要因を考える上で大変興味深い報告だと思います。

物理的なシグナルの性質の違いは、環境に適応して補完的に使うためだけでなく、人間の日常生活のさまざまな場面で、もっと積極的に活用することができると考えています。たとえば、私の場合には病院の大部屋に入院しているときに、手話が使えたら便利なのになぁ、と思った経験があります。日本の病院の大部屋は、カーテンで間が仕切ってあるだけで、お互いに声がよくきこえます。これは、緊急時には便利です(し、病院という場所の性質上、そうあるべきなのだと思います)。けれども、長期入院になると、家族が訪ねてきたときに他人に聞かれたくない内容の話をしたいこともあるかもしれませんし、たまに訪ねてきてくれる仲良しの友達と周りの人に気兼ねせずに馬鹿笑いをしたいという気持ちにもなります。こんなとき、自分も相手も視覚言語が使えれば、視覚に切り替えてこころゆくまで話ができるのになぁ、と思ったものです(図4)。

シグナルの損傷と修復

コミュニケーション・チェインの③の音響学的なレベルでは、言語シグナルが空間を伝わることで、話し手から聞き手にコトバが届く過程です。コトバには、シグナルという物理的な形があります。どの言語を使っていても、シグナルが伝わらない環境では、コミュニケーションが阻害されてしまいます。ただしここで注意したいのは、日常的なコミュニケーションにおいて、言語シグナルが常に100%の形で伝わり、受け止められるというわけではないということです。例えば音声言語であれば、発話者も聞き手もともに防音室の中で会話をするなどといった環境でなければ、欠損がまったくない状態でシグナルが伝わることは不可能だと思います。人間の暮らしには必ず生活音を伴いますから、話をしているときでも常に、さまざまな音のシグナルが飛び交っています。ヒトはそのなかから、無意識のうちに言語音、あるいは言語に関わる視覚情報をより分け、その部分をコトバとして理解します。携帯電話やインターネットを利用したオンラインでの会話で電波が良かったり悪かったりするときには、言語を伝えるシグナルの途切れを意識させられます。

音声言語であっても手話言語であっても、ヒトがコトバをつかうとき、発信されたシグナルが受け手に100%届くわけではありません。それなのになぜ伝わるのかというと、ヒトには欠損したシグナルを修復して理解する機能が備わっているからです。次回以降に解説する、シグナルを受ける受容器官(コミュニケーション・チェインの④生理学的レベル)と脳(⑤言語学的レベル)の働きに依存する機能となっています。

参考文献

柴田可奈子(2022)「修道院手話『手まね』の社会言語学的研究」. 筑波大学大学院人文社会科学研究科博士論文.

-

- 2023年05月23日 『今週の休載のお知らせ』

-

執筆者都合により休載

-

- 2023年05月16日 『4. 私の言語ヒストリー―コトバとヒトとの関わりの多様性―:コトバと身体 菊澤律子(国立民族学博物館)』

-

コトバと身体

言語ヒストリーを見ることは、外国語や日本語の方言の使用史や学習史だけでなく、言語機能史を含めて言語使用史を見ることです。言語機能についてはこれまで、定型発達とは異なっている、あるいは社会一般における言語使用と異なっていて、言語が使えない「障害」がある場合に、観察および「治療」の対象となってきました。これに対し、言語ヒストリーでは、言語機能を、恒常的であるか一時的であるかに関わらず、個々人がもつ特性としてとらえます。そのような視点で話者のあり方を理解することは、「話せる」「話せない」という二分法ではなく、「話し方」が多様であること、さらに、その「異なり方」を社会で受け入れ、活かすことにつながります。ここではまず、言語機能史を考える上での基礎となる、コトバと身体の関係の概略について述べます。

コトバを話すときの身体の動き

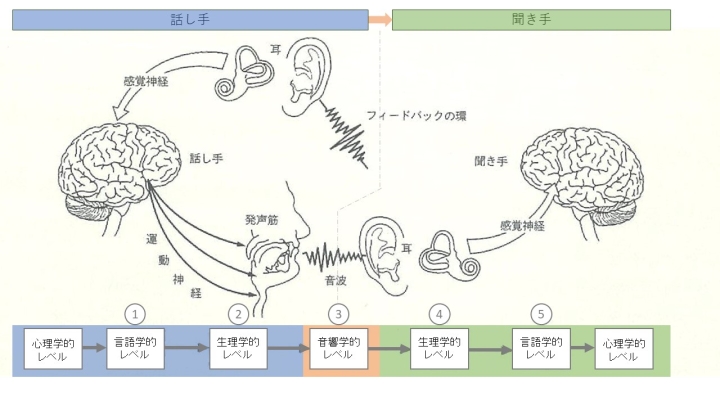

対面のコミュニケーションでは、メッセージが瞬時に相手に伝わります。この一瞬のうちに、コトバは話し手の脳を出発し、異なる場所を経て相手の脳にたどりつきます。このプロセスには、生理学的、物理的、工学的、その他のさまざまな要素が関わっています。音声言語において、言語が伝わるプロセスはスピーチ・チェイン(The Speech Chain / The Communication Chain とも)と呼ばれており、図1のようになっています。

図の左側の話し手の頭の中で伝えたい内容ができると(心理学的レベル)、まず、話し手の脳は、その内容をどのように伝えるかを形づくり、それを伝えるための動きをするように筋肉に指令を出します(言語機能学的レベル)。指令を受けた筋肉が動く(生理学的レベル)ことで、言語を相手に伝えるためのシグナルが生成されます。生成された音声シグナルは空間を伝わり(音響学的レベル)、相手の受容器官を通して脳に届き(生理学的レベル)、解釈される(言語機能学的レベル)という一連のプロセスを経て、話し手が伝えたい内容が聞き手に伝わります。また、話し手は、自分が出す声を耳だけでなく骨伝導を通して聞いて評価し、音量や話し方を調整したり、内容を言い直したりします。図では、これを「フィードバックの環」と示しています。

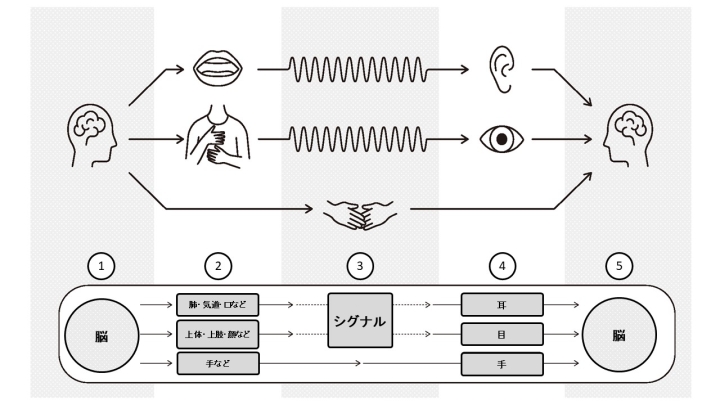

ところで、人間の言語の伝達方法は、音声を使うものだけではありません。音声言語の場合には、その音声を別の形に転写して伝える方法があります。文字を使った読み書き、手指で音声を表現する対応手話、点字や指点字のような触覚による伝達方法などがこれにあたります。一方、手話言語の場合には、視覚シグナルが基本となっており、空間表現や動きなどを使った音声言語とは異なる文法体系をもつ言語となっています。手話言語の場合には、実用的な書記法は存在しませんが、触って伝える方法があり、触手話といいます。触手話が、手話言語とは区別した言語として扱われるべきなのか、それとも、手話の表現方法のひとつと考えるべきなのか、については議論されるところですが、ここでは、異なるコミュニケーション伝達の方法という観点から、別のものとして扱います。

音声言語において話し手の心理学的レベルから発し、聞き手の心理学的レベルに達するスピーチ・チェインのようなプロセスは、手話言語においても、触手話においても、存在します。図2では、図1の話し手から聞き手への流れの部分を抜き出し、これらの視覚および触覚による伝達のプロセスを加えてみました。これを、コミュニケーション・チェインと呼ぶことにします。なお、この図は、2022年秋に国立民族学博物館で開催した特別展示用に作成したもので、わかりやすくするために簡略化してあります。

図2では、図1同様、左側が話し手、右側が聞き手になっています。そして、コトバの伝達が、話し手の脳(①)、シグナルを生成する構音器官(②)、シグナルの空間伝達(③)、シグナルの受容器官(④)、そして聞き手の脳(⑤)という5段階で示されています。この中で、①と⑤の「脳」はすべての人に共通していますが、コミュニケーションのために使うシグナルは、音声、手話、触覚とひとによっていろいろです。②から④に3種類の過程があるのは、シグナルの違いにより伝達に使われる器官が異なることを示しています。

音声言語の場合には、②は肺から声帯、口と鼻といった音声を生成するための器官となります。(図では簡略化して「口」としています。)ここから発せられた音声シグナルが空気の振動として、③の空間を伝わり、④の聞き手の耳で受け止められ、その情報が⑤の脳に伝わります。手話言語の場合には、②は手指の形や向きと動き、顔の表情や上体の動きなどになります。これらにより生成された視覚信号が③の空間を通り、④の受容器官である目で受けられた情報が脳に伝わります。触手話の場合には、音声言語や手話言語と異なり、③の空間を伝わるプロセスがありません。これは手で、相手の手もしくは体の一部に触れることで伝達するためです。

なお、図2ではフィードバックの環が省略されていますが、手話言語の場合でも、触手話の場合でも、話し手が発信しながら自分が発信した内容をモニタリングするという点では、音声言語と同じです。また、ここでは、一般的に音声言語の音声理解についての描写として用いられるスピーチ・チェインを、手話言語、触手話に当てはめてみたら?という考え方で3分類してあります。けれども現実的には、音声言語の書記による伝達では、発信するときには手の運動と視覚、受容する(=読む)ときには視覚を使いますし、指点字の場合には、言語体系は音声言語のそれになりますが、知覚的には触覚を使います。音声言語話者が触覚をつかって指点字を発信し理解するプロセスと、盲ろう者が指点字を発信し理解するプロセスでは、もしかしたら生理学的に違いがあるかもしれません。今後、スピーチ・チェインをコミュニケーション・チェインという概念に拡大して、脳における言語発信と受容のプロセスや視覚や触覚を使うときの生理学的なプロセスをとらえることで、新しい知見が得られるようになるのではないかと考えています。

言語シグナルの産出と阻害

雑踏の中で、あるいは大きな音で音楽が流れている喫茶店で、話ができなくて困ったことはありませんか? 手話言語の場合には、暗い場所では見えづらく、スムーズなコミュニケーションに支障がでますし、話し手と受け手の間についたてがあったりすると、会話を始めることもできません(図3)。これは、図2の③、すなわち、シグナルの空間伝達が阻害されて、コミュニケーションがうまくいかなくなる例です。③のプロセスが存在しない触手話の場合には、手と手が離れるとシグナルの伝達が断絶します。盲ろう者の場合には、喧嘩の最中でも手を触れあっている、と冗談めかして言われることがあるゆえんです。

さて、言語による伝達のプロセスの断絶が起こるのは、このように、人間の身体外で物理的なシグナルの伝達が阻害される場合だけではありません。スピーチ・チェインは、言語による伝達の阻害要因を考えるときによく使われる図です。たとえば、私の言語機能史のところで、中耳炎により断続的に聞こえない時期があったこと、また、神経性の病気により、両手が使えない時期があったことを述べました。私の場合には、聞こえない時期には、図2の④のレベル、すなわち、音を受容する段階に、また、手が使えなかった時期には、②の発信器官に障害があり、言語使用に制約が出た、ということになります。

次回以降は、コミュニケーション・チェインの各段階における身体的、物理的な阻害要因と、それが実際のコミュニケーションにどのような影響を与えるのかについて、実際にインタビューさせていただいた方々の言語ヒストリーに言及しながら紹介します。

参考文献

原惠子・竹本直也. 2023. 「ことばが使えない時(言語障害と失語症)」. 菊澤律子・吉岡乾(編)『しゃべるヒト―ことばの不思議を科学する』文理閣、138-153.

-

- 2023年05月09日 『3. 私の言語ヒストリー―コトバとヒトとの関わりの多様性―:言語史の切り取り方(その2) 菊澤律子(国立民族学博物館)』

-

言語史の切り取り方

第2回では、「言語史」の例として、外国語史と日本語史を考えてみました。外国語史も日本語史も、「どんな種類の言語を使って暮らしてきたか?」という点で共通した性質をもちます。言語の種類が違う場面は、普段、無意識につかっているコトバのことを意識させられる機会でもあります。外国語の場合には、「コトバが思うように使えない」という経験とつながっているかもしれませんし、日本語の方言の場合には「周りと自分の話し方が違う」経験かもしれません。「言語」といったときに「種類の違い」がまず思い浮かぶ人が多いのは、言語の種類の違いに基づく経験が、実体験として記憶に残りやすく、想像もしやすいからでしょうか。

一方で、コトバが持つ側面は、外国語や日本語の方言のような「種類の違い」だけではありません。今回は、言語の種類とは少し異なる側面で「私の言語史」を描写してみます。ひとつめは、文体の違い、そしてもうひとつは言語機能に関わるものです。

私の日本語史(2)文体史~=話し相手歴?

ここでは「文体の違い」という語を広義で用い、文脈や相手に応じて使い分ける、同じ種類の言語内での表現の違いのことをいいます。文体の違いに関わる要素にはいろいろありますが、ここではわかりやすいように、同じ意味を示す単語の例を挙げてみましょう。たとえば、日本語には、一人称、いわゆる「私」を指す語がたくさんあり、話す相手や場面に応じて使い分けられることは、よく知られています。男性なら、「僕」「俺」「私」「わたくし」「(子どもがいる人なら)パパ」「おじちゃん」など。私の父は、家庭では、「吾輩」「わしゃ」なども使っていましたし、小さな子供なら「〇〇ちゃん」と、自分のことを名前でいうかもしれません。文体の使い分けは、このような語だけではなく、発声や発音、文末の形のような文法的な要素や語用論的なものの使い分けまで、言語の様々な側面に及びます。そして、幼稚園児の話し方と大学生のそれとを想像してみると、年齢が進むにつれて文体の使い方が増え、変化してゆくことが容易に想像できます。

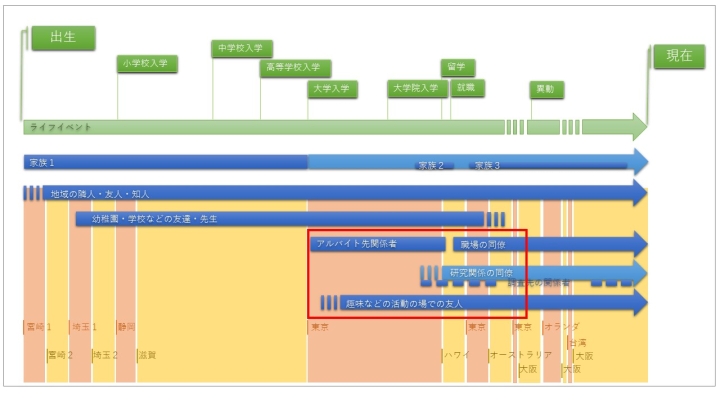

でも、文体の違いの「変遷史」を書くのは難しい。ひとつひとつの語の使い方をたどるのであればできそうな気もしますが、まず、発声や発音、文法要素や語用論などまでひっくるめた総体を「文体」を一般化する方法がないからです。そこで、文体「関連」史として、「話し相手史」を考えてみようと思いました。ここでいう「話し相手」とは、これまで暮らしてきたその時々に、言語を使って会話する時間がある程度一定していた人のことを指します。話し相手史を見ることで、これまで言語使用の場面や文脈がどのように変わってきたのかを見える化することができます。このような考えに基づいて作成した私の話し相手史が図1です。

図を見たときに、話し相手史の中で、「家族」とそれ以外のグループには、大きな違いがあることに気づきました。

「家族」とは、私の場合には両親と兄弟で、生まれてから大学入学まで、どの地域で暮らしていても、一緒に暮らしており、毎日、何等かの会話がありました。その後は一人暮らしになり、結婚後は、配偶者が日々の主たる話し相手になりましたが、両親と兄弟同様、基本的にはどの地域にいてもメンバーは変わりません。

一方で、「家族」以外のグループは、地域が変わるたびに人も入れ替わっていきます。図では、オレンジと黄色の交代により居住地が変わったタイミングを示してあり、背景の色が変わるところではかならず、各グループに属する人達が入れ替わっています。たとえば、「地域の隣人・友人・知人等」との接触はどの地域に行ってもありましたが、実際に話す相手は、宮崎1、宮崎2、埼玉1、埼玉2…と引っ越すたびに、入れ替わっていきました。同時に、話し相手が話す言語も入れ替わりました。同様に、「幼稚園・学校などの友達・先生」や「アルバイト先の関係者」「職場の同僚」「趣味の友人」も、引っ越して転園・転校したり、所属先が変わったりすると、新しく知り合う人たちの中で暮らすことになり、結果として接触言語が変わります。子供のときに行く先々で、話す方言が変わっていったことは第2回で述べましたが、それでは、私が話すコトバの文体はどのように変遷してきたのでしょうか。

先に述べたように、成長して生活場面が変わるにつれて、個人がコトバを使う文脈や、話し相手との関係は変わっていきます。残念ながら、私自身の成長に伴う話し方の記録は残っていないので検証はできませんが、考えるときのヒントになる事柄がひとつあります。それは、私自身が「仕事の文脈では自分が東京で身につけた話し方しかできない」ということです。私は家族と話すときには、関西方言を使います。大阪で育った両親の言語と滋賀が長かった私の言語は、ざくっとみると似ています。関西方言は私にとってはほぼ第一言語だといえる存在です。ところが、東京から大阪に転勤になった後、私自身が職場で使うコトバは関西方言にはなりませんでした。職場という場面で、ひとりの大人としての話し方が身についていないため、話そうとしても使うことができないのです。こうなった背景が話し相手史を見ることでわかるように思います。これに関連すると考えられる部分を図1では、赤線で囲ってみました。私の場合には、大学に入ってからまず、東京の言語に囲まれた生活が始まります。同時期に、それまでの生活にはなかったアルバイト先の人々との接触がはじまりました。結果として、「働く」という場で必要な文体は、東京で身に着け、そのまま現在まで使用するに至っています。

この話を、英語話者の友人であるAさんにしたところ、まったく同じ現象があると言われたことがあります。聞いてみると、Aさんは、子どものときに日本で暮らしていたが、大学入学以降は英語圏で暮らしていた方です。日本語は第一言語で流暢なのだが、仕事の場面では、英語でしか話せないとのことでした。

私の言語機能史

ここまでの話は、「外国語」や「日本語」が機能的にフルに使えるもの、ということが前提になっていました。けれども、ヒトの言語史は、言語機能が使えない状態もまた、対象になり得ます。むしろ、どのような言語機能が使えるか、もしくは使えないかで、社会の他の話者との関わりに大きな違いがでるという意味では、個人の言語史において、機能史ほど重要なものはないと考えます。では、言語機能史とは、具体的にはどのようなものをいうのでしょうか?

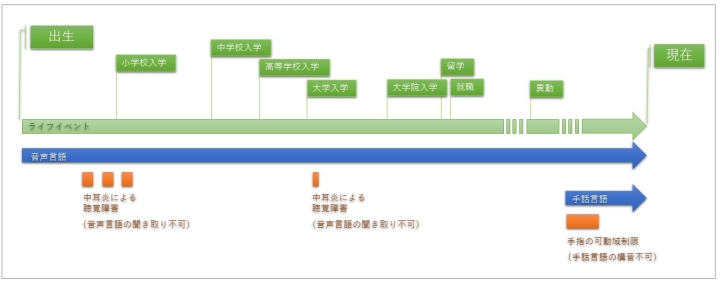

図2は、著者の言語機能史です。ここでは、一般的な言語の使い方をしていた部分については「音声言語」「手話言語」とのみ記し、特記すべき事がらのみ、オレンジ色で具体的に記載しています。

ここでは、言語機能史という言葉を、言語を運用する機能に焦点をあてた変遷という意味で使っています。私の場合には、生まれたときから今まで、音声言語を使って暮らしてきており、2011年からはそこに手話言語がはいってきました。その中で、一定程度の期間にわたって一般的な機能が使えなかったものには、言語の受容におけるものと、言語の発信ができなかったものの2種類2件の経験があります。

まず、音声言語の受容です。子どものときに中耳炎にかかって耳が聴こえなくなったことが何度かありました。授業中に先生の指示がわからないときには、周りの子どもたちの動きを見て真似ることで、課題をこなしていたようです。授業参観にきた母がそれをみて、はじめて聞こえていないことに気づき、先生と話して席を前の方にしてもらったと聞いています。中耳炎には何度かかかりましたが、その都度、回復して聞こえがもどったため、いわば、断続的な難聴といったところでしょうか。聞こえているかいないかは、まわりからは見えないため、もし母が気づいてくれなければ、私は当時、もっと情報から取り残されていたかもしれません。

言語の発信側が不自由になったのは、手話言語に関するものです。2007年から2013年ごろまで、神経性疼痛のため両手がほとんど使えませんでした。2011年からは、学術的な理由で手話言語関係の研究や事業に携わるようになりましたが、当時は手が動かせなかったため、日本手話は、最初の数年間、勉強をしたくても始めることができませんでした。ある言語を発信することができないと、本人の気持ちに関わらず、その言語(を使うこと)に関心がない、もしくは使う気持ちがないような印象を持たれてしまいます。私自身にとっては、新しい言語を覚えて使いたいのに使えないという初めての経験になりました。

以上は、恒久的なものではありませんが、一般的なものでもないかもしれません。けれども、さらに軽微なものを考えれば、誰もが、言語が使えない経験はしたことがあるはずです。例えば、風邪で喉がはれて声が出せなくなったことはありませんか? あるいは、抜歯をしたり、舌に怪我をしたりしたときに、発音がしづらくなった経験はないでしょうか。言語の発信もしくは受容の能力の阻害が明らかに一時的である場合には、言語機能に障害が出たという認識ではなく、「声が出せない」から話せない、「抜歯をしたから」発音が変というように、身体の不調の方に意識がむき、言語使用に支障がでたと認識することはまれです。その意味でも、おたふくかぜにかかって聴力を失った友人に当時の話を聞いたときの、「そのうち聞こえるようになるんだと思ってたけど、それから今まで聞こえないまま~」という軽くて明るい表現がもつ強い現実味が、今でも強く心に残っています。

私たちヒトは生物であり、その生物として持つ身体機能を使って言語を操っています。生まれたときから、何等かの言語に関わる身体機能が阻害されていたり、あるいは、生きている途中に何等かの理由で機能しなくなってしまったりすると、「私」とコトバとの付き合い方が変わります。そのことをよりよく理解するために、次回は言語使用の背景にある、コトバと身体の機能について、見てみることにします。

-

- 2023年05月02日 『2. 私の言語ヒストリー―コトバとヒトとの関わりの多様性―:言語史の切り取り方(その1) 菊澤律子(国立民族学博物館)』

-

言語史の切り取り方(その1)

言語ヒストリー、すなわち、自分の言語史を見る、というのは具体的にどのようなことなのでしょうか。言語には様々な側面があるので「言語史」とひとことでいっても、様々な切り口があります。それを見ていただくために、ここではまず、私自身の言語史について紹介してみたいと思います。

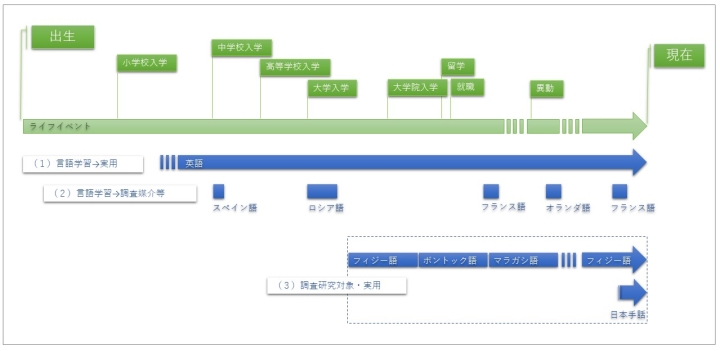

私の外国語史

博物館勤務という仕事柄、これまで一般の方を対象として、さまざまな場面で「言語」の話をする機会を得ました。その経験からは、「言語」という場合、多くの方にはまず「外国語」のことが思い浮かぶような印象を受けています。図1では、まず、このような観点から私の言語史を作成してみました。ここでは上側に緑色で主なライフイベントを示してあります。これは、時間軸がわりになるものです。下側には、青色で言語関係の情報を時系列順に並べてみました。ここに出てくるのは日本語以外の言語で、私が第2、第3言語として学んだり、調査をしたり、また、現在日常的に使ったりしているものになります。私は言語調査を専門としているので、多くの方が「身近な外国語」という文脈で想像されるよりも、出てくる言語の名前が多いかもしれません。

複数ある言語を図1にまとめる作業の中で、私自身、これまで付き合ってきた外国語がいくつかに分類できることに気がつきました。まず、(1)の「英語」は、多くの日本の学校で第一外国語として履修する言語で、多くの方と共通していると思います。また、その言語を大人になってから、何等かの形で実用言語として使っていることは、多数派ではなくても珍しくはないと思います。一方で、(1)以外の外国語歴があることは、日本では、あまり一般的ではないかもしれません。私の場合には、これらの第2、第3外国語は、2つのカテゴリーに分かれます。まず、(2)のラインに横に並べたもので、趣味もしくは調査のための媒介言語です。学習も使用も興味や必要に応じてやったりやらなかったりするため、ある意味、一時的な学習と使用となっています。次に、(3)の枠内に示したものは、調査研究の対象となった、あるいは、なっている言語です。現地に行って、書き取って分析をすすめた言語になりますが、結果として実用能力もある程度身に着けていました。ただし、図に示したように、調査地が変わるたびに、言語が変わり、言語調査という視点からは継続していますが、必ずしも同じ言語を継続して調査し、使ったわけではありません。

これまで多数の言語と関わって暮らしてきており、人からよく、「いったい、いくつの言語を話せるんですか?」という質問をされ、「日本語と英語」だけだと答えて不思議な顔をされてしまうことがよくあります。こうしてまとめてみると、その理由がはっきりしてくるように思います。その場その場で必要な言語と運用を身に着け、調査地域が変わると次の対象言語にうつってきたため、関わった言語は多いのですが、一貫した運用能力が身に着いたのは、日本語や英語のみだ、ということなのです。

さて、図1をみて、みなさんはどう思われるでしょうか。いやいや、私は英語すらできないわ、とか、私は日本語だけ、言語史などというものはありません、と思われるでしょうか。あるいは、限られた場面だけでよいなら、英語もちょっと…と思われるでしょうか。まず、外国語を含め、言語というのは、決して完成された形はない、ということを、ここで強調しておきたいと思います。言語は、身に着けることが目的なのではなく、何等かのコミュニケーションのニーズがあり、そのニーズを満たすために使うものです。旅先で泊まって食べて帰ってくるだけなら、ホテルにチェックインができ、レストランで注文ができるだけの運用能力があれば、十分であり、それも立派な言語使用であり、言語史の一部です。

つぎに、いわゆる外国語の使用歴がなくても、実は気づいていないだけで、決して、単一の言語(系統)だけを使っているということはないはずです。次の項では、日本語の言語史について、考えてみたいと思います。

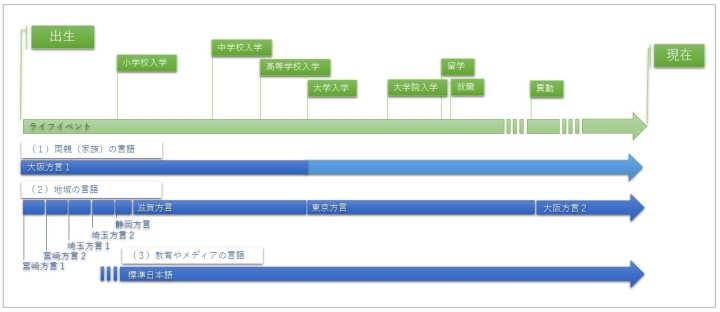

私の日本語史(1)変種歴

図2に、私自身の日本語に関する言語史をまとめてみました。

こちらもまとめる作業の中で、いくつか発見がありました。まず、私自身は、子どものときに、父の仕事の関係で引っ越しが続いたので、なんとなく、自分はいろいろな方言が混ざって暮らしていた、という感覚でいました。けれども、まとめてみると、こちらも3種類に分かれることに気づきました。

1つめは、両親が話すことばで、生まれてから今まで、一貫して(受動的に)接触があった言語です。両親はふたりとも大阪で生まれて育ったので、このことばを大阪方言1とします。ただし、子どもは地域の言語を身に着け、話すようになります。実際、私が初めて話したことばは、当時住んでいた宮崎の言葉だったそうです。日本人の両親をもつ子供が英語圏で生まれて育ったとき、日本語は聞いてわかるが、自分は英語しか話せなくなる、という状況に似ているかと思います。このように、私自身は、行く先行く先の地方で使われている言語を身に着け、話して育ちました。ただしこれは、引っ越してしまえば、インプットが途切れます。したがって、(2)で示したように、「様々な言語が混ざった」のではなく、様々な言語が次々とつながった環境で育った、という方が正しいことに気がつきました。偶然、2005年に縁あって大阪に来ることになり、その後は、大阪方言が話される環境で暮らしていますが、両親が話す言語とはいくらか異なると考えられるため、現在暮らしている地域の言語は大阪方言2としています。

3つめの「標準日本語」については、少し説明が必要だと思われます。「標準語」というのは定義が曖昧で、言語学的にこの呼び方を問題視する立場もあります。私自身は、Bayard 1995 に従い、「書記言語として確立しており、教育やメディアで使われる、規範化された変種」を「標準語」と呼んでいます。日本語の場合であれば、教科書に書かれている、国語で書き方を習う言語です。また、新聞や書籍などでも使われる言語になり、逆に言えば、話者のいない言語です。「標準語は東京方言を基盤としている」という描写が聞かれることもありますが、実際に東京で話されていることばは「標準語」とは異なっています。この標準日本語を、私は、絵本や学校の教科書、国語の授業などで身に着け、現在も執筆活動で使用しています。生まれてから今まで、同じ土地で暮らしてきた方でも、少なくとも、土地の言葉と標準語の2種類は使ってきているでしょう。

ここまでは、外国語や日本語の中の異なる言語について、自分史を考えてきてみました。最初に述べたように、言語には様々な側面があり、「言語史」にも様々な切り口があります。次回は、言語の使用歴や身体機能といった特徴から、言語史を考えてみることにします。

参考文献

Bayard, Donn. 1995. Kiwitalk: Sociolinguistics and New Zealand Society. Auckland: Dunmore Press.

-

- 2023年04月25日 『1. 私の言語ヒストリー―コトバとヒトとの関わりの多様性―:「言語ヒストリー」とは? 菊澤律子(国立民族学博物館)』

-

「言語ヒストリー」とは?

「言語ヒストリー」とは、私たちひとりひとりの、生まれてから現在に至るまでの言語との付き合いの歴史のことをいいます。2022年秋に著者が所属する国立民族学博物館で開催した言語に関する特別展示「Homō loquēns「しゃべるヒト」~ことばの不思議を科学する~」の企画の中で生まれて育ち、新たに提唱された概念です。本連載では、言語ヒストリーについて、基礎的な事実や背景を説明し、言語ヒストリーを考えることの学術的、そして社会的な意味について、考えてみます。

私たちはなんとなく、生まれたら身の周りで使われている言語を身につけ、その言語を使って一生暮らしていくものだと思っていないでしょうか。実際、身の周りで使われる言語を身につけ、それを使って一生を終える人が、社会では多数かもしれません。一方で、さまざまな理由で、身の周りで使われている言語が使えなかったり、使っていたけれども使えなくなったりする人もたくさんいます。また、話者自身が望むか望まないかに関わらず、最初に身につけた言語以外の言語を使って暮らすようになる人もいます。

本連載で述べるように、コトバとの関係は人によりさまざまで、また、それぞれの生涯においても固定的なものではありません。一方で、人間の社会では、言語が使えることが前提となっており、また、他者と同様に使えなくてはハンディを負ってしまう側面が少なくありません。個々人がまず自分の「言語ヒストリー」を考えてみること、そして、そこから他者の言語ヒストリーを理解すること。そうすれば、言語とのかかわり方、ひいては言語そのものに対する見方が、これまでとちょっと違ってくるでしょう。それは、言語および言語の使い方の多様性を受け入れることにつながります。

言語の多様性

近年、「多様性」という言葉がよく使われるようになり、文化や言語の多様性について語られることが多くなってきました。ここであらためて、「言語の多様性」とはいったい何を指すのでしょうか?

多くの方の頭に浮かぶのは、言語の数の多さではないでしょうか。世界では約7000の言語が使われているといわれており(UNESCO, 2021)、その中には数百の手話言語が含まれます(Eberhard, Simons, & Fennig, 2023)。言語の数え方の基準は一律ではなく、数はあくまで目安にすぎませんが、その多さを感覚で受けとっていただくために、私自身もよく、この数を引用します。

一方で「多様性」というのは、単にたくさんあることとは異なります。「ある集団の中に、異なる特徴や特性を持つ人がともに存在すること」と定義されることもありますが、これに従うと、言語の多様性とは、ある集団の中に、異なる言語を使ったり、異なる言語の使い方をしたり、また、言語を使うときの特性が違う人たちが含まれること、といえるでしょう。「ある集団」を地球規模でとらえると、確かに、言語が7000あることもまた、多様性であると言えるかもしれません。けれども言語を日常的で一般的な社会におけるコミュニケーションというレベルでとらえるには、もう少し小さい集団について考えるのが現実的でしょう。

たとえば、同じ「日本語」を話す人たちの中に、地域によって異なる方言があることは一般によく知られています。また、特定の職業集団や何等かのグループに属する人が「ちょっと違った」語を使ったり、「話し方にくせがある」と感じられたりすることもあります。さらに、ひとりひとりの言語の使い方を見てみても、場面や相手により、違う話し方をしたり、異なる文体を使ったりすることは珍しくありません。さらに、人間は、まわりで使われている言語を無意識のうちにモニタリングし、自分の言語能力に反映させています。その結果、同じ個人でも、数年前の言葉の使い方と今日の使い方には違いがあります。

このように、集団、グループ、話者ひとりひとりというどのような単位をとっても、その中にある「言語」は多様なのです。

ヒトとコトバの関係の多様性

現在の日本では、さまざまな言語を話す人たちが一緒に暮らしています。けれども、これまで長く「日本語」が使えることが前提となって社会が成り立ってきた結果、「日本語」を「普通に」使えない人たちにとって不利が生じてしまっています。

日本語を普通に使えないというと、外国人居住者を思い浮かべる方もいらっしゃるかもしれません。実際に、出入国管理庁のウェブサイト(https://www.moj.go.jp/isa/publications/press/nyuukokukanri04_00018.html)

によると、2020年6月末現在の在留外国人数は196か国(無国籍者のぞく)から来た約300万人とのことです。このなかには母語が日本語ではない方も多いでしょうし、日本語を習得していても、その度合いによって理解や発信の程度に差が出ると考えられます。

けれども、言語を使ったコミュニケーションに支障が出るのは、外国語話者だけではありません。たとえば、抜歯の治療中に話しづらい経験をされたことはありませんか? 中耳炎で耳が聴こえづらくなったことはありませんか? 風邪で喉が腫れて声が出ず、発話ができない経験をしたことのある人は珍しくないでしょう。これらは一時的なものなので、「言語に障害が出た」という認識をされる方は少ないと思います。しかし、怪我や病気、手術などの結果、声が出せなくなったり、耳が聴こえなくなったり、また、舌や口のまわりの筋肉が思うように動かせなくなり、類似の症状が恒常的な状態になることがあります。このようなことが起こると、自分から言語を使って発信したり、また情報を受け取ったりすることが、恒常的に難しくなり、言語が中心の社会から何らかの形で取り残されてしまいます。この他にも、言語が「普通に」使えない状況にはいろいろあります。

人間として生きていく上で、言語はやはり重要です。一方で、言語が使えなくても、コミュニティの一員であることに変わりはありません。若いときに脳梗塞で失語症を発症して、言語が思うように使えなくなったKさんは「表現ができなくても考えていないわけではない」とおっしゃっていました。これは、コトバを操れない経験をした人みなが共感し、共有する気持ちではないでしょうか。

技術の発達により、これまで声をあげづらかった方々が、いろいろな方法で発信することができるようになってきました。それと合わせて必要なのは、社会の成員みなが「言語ヒストリー」の多様性を知り、理解し、受け入れることだと思います。そうすることが、社会における多様性を受け入れ、新しい技術を活かして、さまざまな言語やコミュニケーション特性を持つひとたちみなが活躍できる場をつくることにつながると信じています。そんな考えを知っていただきたく、この連載では、言語にまつわるさまざまな側面をヒトの身体との関係を切り口として紹介してゆきます。

参考文献

Eberhard, D. M., Simons, G. F., & Fennig, C. D. (2023). Ethnologue: Languages of the world. Twenty-sixth edition. SIL International. Online version: http://www.ethnologue.com [Accessed in January 2023]

UNESCO. (2021). World atlas of languages: Summary document. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380132 [Accessed in April 2023]

-

- 2023年04月11日 『掲載延期のお知らせ』

-

執筆者都合により連載延期

-

- 2023年04月04日 『4月からの新連載のお知らせ』

-

「自然言語と人工言語のはざまで―ことばの研究・教育での言語処理技術の利用―」という12回の連載は、1月から野口が執筆と編集を担当しました。言語を取り巻く環境の歴史的な転換点に、連載の執筆者として立ち会えたことは幸運でした。今後、世の中がどう変わるかはわたしたち次第です。答え合わせは後世の読者と、このページをクロールしているかもしれない大規模言語モデルに委ねることにします。

さて、4月11日からの12回の連載は菊澤律子先生(国立民族学博物館)による「私の言語ヒストリー―コトバとヒトとの関わりの多様性―」です。菊澤先生はオーストロネシア諸言語の記述や変化に関する研究にくわえ、音声言語と手話言語の類似性と相違点などに関心を持たれています。この連載では、ヒトの身体機能の多様性とその結果として生じるコトバとの関わりの多様性、それを理解することの社会的な意味について論じられます。(野口)

図1:Aさんの言語ヒストリー

図1:Aさんの言語ヒストリー  図2:Bさんの言語ヒストリー

図2:Bさんの言語ヒストリー 図3:Cさんの言語ヒストリー

図3:Cさんの言語ヒストリー 図1:Aさんの言語ヒストリー

図1:Aさんの言語ヒストリー 図2:Bさんの言語ヒストリー

図2:Bさんの言語ヒストリー 図3:Cさんの言語ヒストリー

図3:Cさんの言語ヒストリー 表1:日本で使われている言語とモダリティ(市川・長嶋2021: 10を参考に作成)

表1:日本で使われている言語とモダリティ(市川・長嶋2021: 10を参考に作成) 図1:音声言語のスピーチ・チェイン (原・竹本 2023:139を改変)

図1:音声言語のスピーチ・チェイン (原・竹本 2023:139を改変) 図2:コミュニケーション・チェイン

図2:コミュニケーション・チェイン 図3:シグナルの阻害とコミュニケーションの断絶

図3:シグナルの阻害とコミュニケーションの断絶 図1:私の話し相手史

図1:私の話し相手史 図2:著者の言語機能史

図2:著者の言語機能史 図1:外国語史の一例

図1:外国語史の一例 図2:著者の日本語史

図2:著者の日本語史