サンスクリット語のむこう側─ヴェーダ語の世界─(kotoba news)

kotobaに関する気になるトピックを短期連載で紹介していきます。

-

- 2022年03月29日 『サンスクリット語のむこう側─ヴェーダ語の世界─ 12. 再び牛フェチの世界へ ──ヴェーダ語翻訳事情 堂山英次郎(大阪大学)』

-

早いもので最後の連載となりました。これまでヴェーダ語の語彙、名詞形成、格、動詞前接辞、動詞体系、複合語、アクセント、語順、そして前回は比較言語学やインド・イラン語派という枠組みについても見てきました。それぞれ扱った現象はほんの一部でしたが、小さなテーマから大きなテーマへと少しずつつまみ食いをしてきたつもりです。今回は、前回とは別の意味でヴェーダ語の時代を離れて、ヴェーダ語から現代語への翻訳ということについて話したいと思います。

恐らく多くの外国語・外国語文学研究者がそう考えているように、私もヴェーダ語文献を現代日本語に翻訳することは、ヴェーダ語研究者としての大きな仕事の一つだと考えています。しかしそこには色々と壁があります。現代の外国語を翻訳する際に一般的に言えることはもちろん全て当てはまりますが、ヴェーダ語のような古語(死語)の場合にはさらに、書かれていることを話し手や著者に確認するすべが無く、また母語話者に事情を聞くこともできません。加えて、ヴェーダ語の場合は祭式儀礼という特殊な文献しか残っておらず、しかもそれはエリートバラモンたちの仲間内だけに伝わればよいように書かれているので、翻訳するとなるとさらに多くの面倒が立ちはだかります。これら幾多の壁をいかに乗り越えて良い翻訳を作り上げるかということは、古典語・古典文献研究者の終わりの無い課題ではないでしょうか。

ヴェーダ文献の翻訳が持つ問題点を少し実感していただくために、一つの用例を使います。まずは直訳してみましょう。

túbhyaṁ hinvānó avasiṣṭa

君─与 駆り立てる・現分・中/受─男・単・主 身にまとう─アオ・直・3単・中

「君のために、駆り立てられて、

g´ā apó ’ádhukṣan

雌牛・女─複・対 水・女─複・対 搾乳する─アオ・直・3複・能

雌牛たちを、水たちを、彼は身にまとった。

sīm ávibhir ádribhir náraḥ

彼を(前接) 羊・男─複・具 石・男─複・具 男・男─複・主

男たちは彼を、羊たちによって、石たちによって、搾乳した」RV 2巻36歌1節

別にこれは謎掛けはありませし、誤伝承によりテキストが乱れているわけでもありません。むしろ、ある光景を極めて的確に表現しています。この分野の研究者なら「ああ、あれか」とニヤリとする描写ですが、しかし普通はこんなこといきなり読まされても「ちょっと何言ってるかわからない」と言われるのがオチでしょう。では上の訳(A)に、最大限説明的な意訳(B)を並べてみましょう。

A「君のために、駆り立てられて、雌牛たちを、水たちを、彼は身にまとった。男たちは彼を、羊たちによって、石たちによって、搾乳した」

B「君(インドラ)のために、駆り立てられて、彼(ソーマ)は牛乳と水と混ざりあった。男たち(祭官たち)は、石臼によって彼から(汁液を)搾り、(それを)羊毛によって(濾過して)清めた」

これはこれまでも出てきた興奮・覚醒作用のあるソーマという植物を、祭式儀礼の場で祭官たちが石臼で搾り、羊毛の清め具(濾過装置)で不純物を取り除き、澄んだソーマ液を準備する場面を描いています。ただソーマの搾汁原液は刺激が強烈で、そのまま飲むとお腹を下したり吐いたりしてしまうので、水や牛乳によって希釈して飲むのです。ソーマは神々、特にインドラへの最高の供物(御神酒)であり、また詩人(祭官)もそれを飲んで詩的インスピレーションを得る、いわば詩歌の源泉なので、彼らの祭式文化にとってはなくてはならない重要アイテムでした。また同時に、ソーマはしばしば神格化され称えられます。その澄み渡った輝きの美しさや上記のような圧搾・精製の過程、特にその汁液が流れゆく様は、様々な比喩や詩的表現によって繰り返し描写されます。第一回の連載で古代インド人の牛フェチについて話しましたが、祭式文化という点では彼らはソーマフェチと言えるかも知れません。『リグヴェーダ』は全部で10巻からなりますが、各所にソーマ讃歌があるのとは別に、第九巻はまるごとソーマ讃歌で構成されています。ソーマがヴェーダの宗教にとっていかに重要であったかが分かっていただけるかと思います。ちなみに、ソーマ(sóma-)の古イラン語形はアヴェスタ語haoma-(新)、古ペルシア語hauma-です(→ 前回の議論:s〜hの対応)。ソーマはインド・イラン語派の時代になって初めて外部の文化から取り入れられたものですが、じきに彼らの宗教儀礼の中心に位置するようになったようです。なので、ゾロアスターにとっては旧来の宗教を象徴する存在の一つであり、排除の対象であったはずですが、『アヴェスタ』の新層ではしっかりと神格として称讃の対象となっています。

話が逸れましたが、原文が言いたいことを伝えようとすると、Aの直訳では明らかに不十分です。しかしBだと、訳というよりもほとんど解説文に近くなってしまいます。翻訳とは恐らく、この中間あたりに位置すべきものかと思います。つまり、原文の言葉遣い、語感、息づかいを極力忠実に活かしつつも、原文の意味するところが訳だけである程度伝わるようにし、かつ上記のような文化的背景も解題や注釈として簡潔に付ける、という形です。なので、翻訳としては次のCくらいに落ち着くのかなと思います。

C「君(インドラ)のために、駆り立てられて、牛(乳)たちを、水たちを、彼(ソーマ)は身にまとった。男たち(祭官たち)は彼を、羊(毛)たちによって、石(臼)によって、搾乳し(て清め)た」

「水を身にまとう」、「彼を搾乳する」は若干おかしく響きますが、紛れもなく詩人がそういう動詞で表現しています。それに、普通にソーマが混ざり合うことを言う時には文字通りの動詞や表現法が、またソーマを搾る行為には必ずsav「搾る、圧搾する」という動詞が使われます。これらを考え合わせると、やはり原文の言選りを尊重した「身にまとう」「搾乳する」が良いかと思います。また汁液は圧搾された後で濾過装置に流れ込むのですが、動詞は「搾乳する」だけで済ましています。最初の動作だけでその後の過程もひっくるめて表しているわけです。直訳はできないので、上記のような補いが必要になります。それから、全体の順序としては調合が先に描かれ、圧搾・濾過が後になっています。これもひっくり返す必要はないでしょう。手順書ではないですからね。

次に言葉の文化的背景も見てみましょう。ヴェーダ文献を残した人々は牛フェチでソーマフェチですから(言い方…)、ソーマと牛乳が混ざり合う瞬間なんていうのはもう鳥肌もののシーンのはずです。ただここでは、ソーマが混じり合う牛乳を「雌牛」と呼んでいて「牛乳」という単語を使っていないことも大事です。つまりこの場面は、神ソーマと雌牛という人格(牛格?)を持つ存在たちの邂逅として描かれているわけです。同様に「水たち」という語も見逃せません。ヴェーダ語の「水」には、命を持つ生きた水と物質としての水という二種類の語彙があります。ここに使われているáp-は前者で、ほとんど例外なく複数形で使われ、おしゃべりする(サラサラと流れる)若い女神たちとして描かれます。一見モノとして現れるような場合も、神格としてのイメージや何らかの(人格的)機能が想定されています。他のいくつかの印欧語諸語派にも主として「川」を意味する語として散見されますが、水としてこれほど一般化したのはインドだけではないかと思います。一方、無機質な物質としての水はudán-と言います。印欧語的には-n-/-r-という二種の語幹形成接尾辞が併用される語幹*ud-n-/*ud-r-(一種の補完現象 → 第7回連載)が再建され、-r-形の痕跡はヴェーダ語にも残っています(sam-udr-á-「水が集まるところ=海」)。我々に身近な英語waterやロシア語vodka(← vodá-「水」)はこの*ud-の系列に属します。whiskyも同じですが、これは古くはケルト語系統の形uisge beath「命の水」が英語に入ったusquebaughがもとで、後半のbaugh「命(の)」が脱落した形です。結果的には「水」とだけ呼んでいることになりますが、もともとはわざわざ「生命の」を添えなければ「命の水」を表わせなかったところに、この語とáp-との違いが垣間見える気がします。さて我々の翻訳箇所では、神ソーマと雌牛の両者と出会う水は前者の神格としての生きた水です。やはり、ここで語られるのは決して単なる液体の調合ではなく、それぞれ人格・機能を持つ神々と聖なる動物との出会いの相互作用であり、それによって理想的なソーマ飲料が完成すると考えられていたことが推察できます。

ところで、「牛(乳)を身にまとう」は一種の隠喩ですが、ソーマ圧搾・精製の過程にもお馴染み牛の親子の直喩(→ 連載第一回)が使われます。次の例では、搾られたソーマの汁液が牛乳や水へ向かって流れていく様子が、仔牛に駆け寄る母牛に喩えられています。

vāśr´ā arṣant´īndavo(= arṣanti índavo)

鳴き求める─男・複・主 流れる─現・直・3複・能 滴り・男─複・主

「鳴き求める(ソーマの)滴りたちは、(目的へ)向かって流れ行く、

’bhí vatsáṃ ná dhenávaḥ

〜へ向かって(+対) 仔牛・男─単・対 ように(前接) 乳牛・女─複・主

ちょうど乳牛(母牛)たちが仔牛へ向かって(行く)ように」 RV 9巻13歌7節

その一方で、流れる音の形容vāśr´a-「鳴き求める」は本来母牛が仔牛を鳴き求める時に使われる語です。なので、ここでは隠喩と直喩が混在していると言えます。これもまた、翻訳を難しくする要因の一つです。「鳴き求める滴り」はオッケーでしょうか?

さて、清められて(濾過されて)牛乳や水で希釈されたソーマは典型的にはインドラに捧げられ、それを飲んだ彼に最強の力を与えることになります。ソーマがインドラ(の腹)に至る場面にも牛の親子の直喩が用いられています。

dhenúr ná vatsám páyasābhí(= páyasā

乳牛・女─単・主 ように(前接) 仔牛・男─単・対 牛乳・中─単・具

「ちょうど乳牛(母牛)が乳を伴い仔牛へ(向かう)ように、」

abhí) vajríṇam índram

〜へ向かって(+対) ヴァジュラを持つ─男・単・対 インドラ・男─単・対

ヴァジュラを持つインドラへ向かって、

índavo mádhumanta ūrmáyaḥ

滴り・男─複・主 蜜に富む─男・複・主 波・男─複・主

(ソーマの)滴りたちは、(その)蜜に富む波たちは(進む)」 RV 9巻86歌2節

ソーマと牛乳や水との関係同様、神としてのソーマとインドラとは一緒になって初めて互いの本領を発揮しあう相互補完的関係にあります。この詩節の背景にあるのは、単にインドラが強壮剤のソーマを飲むというよりも、両方の神々がタッグを組むというイメージです。もっとも、そういうことは翻訳の表面には出せないので、注釈や解説に委ねることになるのでしょうが。

ソーマ圧搾・精製の場面など別に知らなくてもよいと思われるかも知れませんが、それを訳す際に表現の背景を突き詰めていくと、結局古代インド人の世界観そのものに触れることになる、逆に言うと、こうした背景まで含めて簡潔に読み手に伝わるようにしないとヴェーダ文献の現代語への翻訳は片手落ちになってしまうということを、これらの用例は示していると思います。まぁ、それを自分ができているかどうかは棚に上げておきますが…。翻訳をめぐる冒険には終わりが無いようです。

ヴェーダ語の世界はいかがだったでしょうか? (古くは)およそ3000年以上も前の言語がこれほど正確に伝えられていて、しかもその文法構造が極めて論理的で整然としていることにはいつも驚かされます。また言語を知ることがそれを使っていた人々の文化的背景や世界観を知ることだということを、ヴェーダ語ほど雄弁に語ってくれる言語はないのではないでしょうか。確かにヴェーダ語文献は祭式儀礼を扱うマニアックな文献群ではありますが、祭式儀礼やマントラを説明する過程で古代インド人の(そしてインド・イラン人の)言葉、神話、宗教、世界観、社会、文化、歴史などを様々な形で伝えてくれています。それらは古代インド世界を伝える資料であるだけではなく、人類の歴史とその知的営為全般を知る上でも宝の山であるといっても過言ではありません。ヴェーダ語・ヴェーダ文献はもっと広く知られて良い分野だと思います。初回にも言いましたが、日本ではサンスクリット語を勉強できる機会が割とあります。動機は何であれせっかくサンスクリット語を学習したのなら、そこで止めるのはもったいない! ぜひその先のヴェーダ語の世界にも足を踏み入れて、宝の山を原典で味わう喜びを味わっていただきたいと思います。私もそういう機会を広く作っていけたらと願っています。人文学的知識は知ること自体が喜びであり、人の内面を豊かにするものです。人助けにはならないかも知れませんが、自分助けになります。コロナ禍で自分と向き合うことの多いこの時代において、自分自身のケアを広く人文学の学びに求めてみるのもアリではないでしょうか。最後に古代インド人の言葉を引用して締めくくりたいと思います。

「学習と教授とは理想的な行為となる。(それにより)人は思考を集中させ、他人に依存しなくなる。毎日毎日、自らを利するものを手に入れ、安らかに眠り、自らの最高の医者となる。感覚器官の制御と孤独を楽しむこと、知恵の増大、人々の尊敬、社会における成熟(が得られる)。(中略)およそこの天地の間でなされる努力というもののうち最上のもの、到達点は、他でもなく学習なのだ」『シャタパタ・ブラーフマナ』11巻5章7節1〜2

おわりに

12回の長きにわたりお付き合いいただき、読者の皆様には心から感謝申し上げます。毎週の締め切りは思ったより何倍も大変で、サザエさんの伊佐坂先生の気持ちがいささか分かったような気がします。しかし、こうして書いて伝えるということは自分自身がちゃんと理解するということでもありますから、私自身にとってはとても良い勉強と経験になりました。しょうもないおしゃべりはともかく、どの回ももっと書きたいことはありましたし、紙面(ウェブ面)の関係でだいぶ単純化して書かざるを得ないところも多々ありましが、それでもヴェーダ語のちょっと濃い世界をいくらかでも垣間見ていただけたとしたら、これにまさる喜びはありません。ありがとうございました。

-

- 2022年03月22日 『サンスクリット語のむこう側─ヴェーダ語の世界─ 11. ゾロアスターは関西人? ──イラン語という「鏡」 堂山英次郎(大阪大学)』

-

今回はヴェーダ語の前時代に目を向けてみましょう。連載第一回目冒頭で触れましたが、ヴェーダ語は遡るとインド・イラン共通祖語という言語体に行き着き、そこからはヴェーダ語(インド語派)のほかこれの姉妹言語(別方言)である古イラン語(イラン語派)が分かれ出たのでしたね。つまり、インド語派もイラン語派も印欧祖語から直接分かれたのではなく、一旦両者共通の時代を経てから分派したわけです。ただこれは非常に理論的なモデルで、実際には共通祖語の時代は点ではなく、中央アジア〜アフガニスタンの広い地域にまたがる多層的な方言的連続体が長い間続いていたはずです。また個別の語派の動きも断続的かつ段階的なもので、一回的な分派ではなかったでしょう。しかしながら全体として見ると、インド・イラン語派にはこうした単純な分派モデルが極めて有効です。その理由は簡単ではありませんが、一つにはこの語派の話者たちが遊牧・移動生活を送り、かつ広大な地域をほぼ一方行に移動していたであろうことが関係しているように思われます。

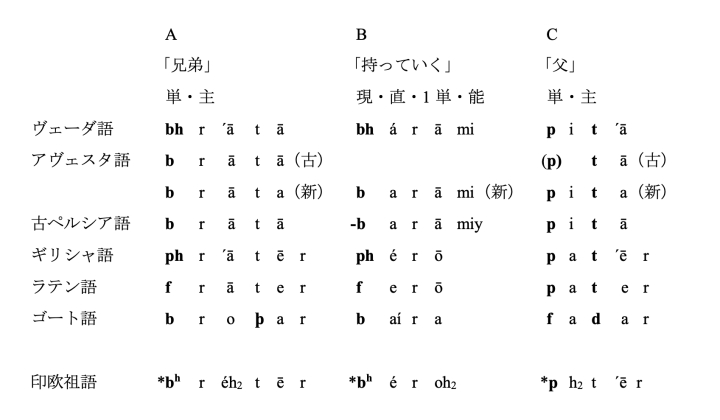

表1: 印欧諸語の三つの語彙の音韻対応と印欧祖語の再建形。古アヴェスタと新アヴェスタをそれぞれ「古」「新」で表示。(クリックで拡大)

表1: 印欧諸語の三つの語彙の音韻対応と印欧祖語の再建形。古アヴェスタと新アヴェスタをそれぞれ「古」「新」で表示。(クリックで拡大)

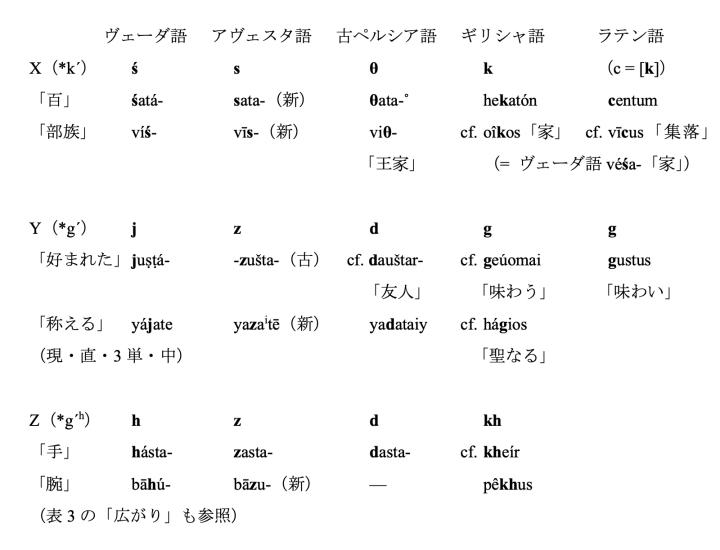

表2: 印欧祖語の*k´, *g´, *g´hはインド・イラン語派内でも異なった音韻変化を示す。左端にはヴェーダ語の語義を挙げ、他の言語が異なる意味を持つ場合は特記した。アヴェスタ語形に「古」「新」の表示が無い場合は、当該語形がいずれの言語層にも存在することを意味する。(クリックで拡大)

表2: 印欧祖語の*k´, *g´, *g´hはインド・イラン語派内でも異なった音韻変化を示す。左端にはヴェーダ語の語義を挙げ、他の言語が異なる意味を持つ場合は特記した。アヴェスタ語形に「古」「新」の表示が無い場合は、当該語形がいずれの言語層にも存在することを意味する。(クリックで拡大)

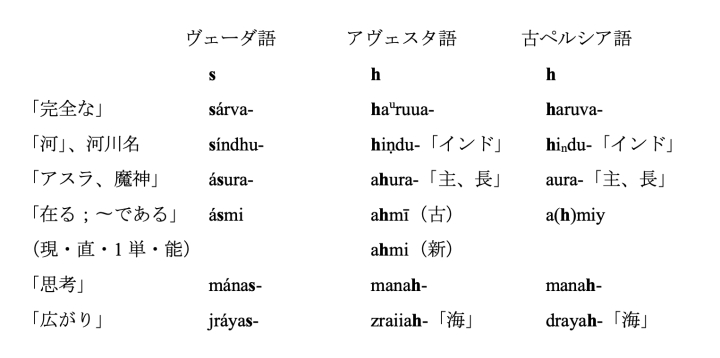

表3: イラン語派h〜インド語派s(< 印欧祖語*s)の音韻対応を示す語群。上付き文字は伝承途中で二次的に入った音で語源的には意味をなさない。下付き文字は碑文に書かれてはいないが、発音されていたと思われる音。(クリックで拡大)

表3: イラン語派h〜インド語派s(< 印欧祖語*s)の音韻対応を示す語群。上付き文字は伝承途中で二次的に入った音で語源的には意味をなさない。下付き文字は碑文に書かれてはいないが、発音されていたと思われる音。(クリックで拡大)

さて、ではインド・イラン共通時代とそこからのインド語派とイラン語派への分派は、一体どのようにして確かめられるのでしょうか? それを知ることは、比較言語学の根本的な考え方を理解することであり、両語派の言語的・文化的関係性およびインド・イランという枠組みの重要性を知ることでもあります。しかもインド・イラン語派の言語資料は種類と量が豊富で、印欧語比較言語学の理想的な教科書と言えます。以下では、ヴェーダ語と古イラン語の二言語──イラン語の中で最も古く(遅くとも前1000年以降)地理的にもインドに最も近い地域(現アフガニスタン周辺)で使われていたアヴェスタ語、そして後にイラン西部においてアケメネス朝ペルシア帝国の碑文(前6世紀〜5世紀)に現れる古ペルシア語──の三言語を中心に、適宜他の印欧諸語派も参照しながら比較を行ってみましょう。それによって上の疑問に対する答えが得られるはずです。なお、アヴェスタ語とはゾロアスター教聖典『アヴェスタ』が伝承された言語で、これ以外に資料が残っていないのでこの聖典名で呼ばれます。特に宗祖ゾロアスター自身が語った言葉を含む言語層が最も古く、これを古アヴェスタ語(他を新アヴェスタ語)と呼びます。古アヴェスタ語は『リグヴェーダ』の言語に最も近い言語的特徴を見せます。

二つの異なる言語同士が家族関係(同系関係)にある、つまりもともと同じ言語の方言として分かれたものであることを証明するためには、「何となく似ている」というだけでは科学的根拠にはなり得ません。比較言語学では言語の「血統」が同じかどうかを判定するための基準があります。それは言語の遺伝子とも言うべき個々の音(音韻)の対応関係が同じ、つまり規則的かどうかを見るのです。表1のA列には、ヴェーダ語、アヴェスタ語および古ペルシア語、ギリシャ語、ラテン語、ゴート語(ゲルマン語派)というユーラシア東西の印欧諸語から、いずれも「兄弟」を意味する響きの似た語を縦に並べてあります。見にくいかも知れませんが、このようにするとこの語を構成する一つひとつの音をきれいに対応させることができます。子音に注目すると、語頭の子音は各言語でバラエティに富みますが、一方で他の子音(r, t)は全く/ほとんどの言語で同じです。大事なのはここからです。同様に意味と響きの似た語として「持っていく」という動詞の活用形をB列に挙げてAと比べてみます。すると、子音の部分が先程のA列と全く同じ対応(bh-b-b-ph-f-b)を示しているのが分かります。同様の例はいくらでも追加できます。こうして候補となる語全てにおいて全構成音の対応の仕方が同じである、つまり規則的な音韻対応を示しているのが確認できます。同様にA列の語の三つ目の子音を見て下さい。ほとんどの言語で同じtですが、ゴート語だけþという摩擦音([θ];pではない)を示します。これも他の候補語でも同じなので規則的な音韻対応です。ところで、tのように、喉〜口の間の特定箇所を閉鎖し呼気を一気に開放して出す音を閉鎖音または破裂音と言いますが、実は{他の言語t(閉鎖音)〜ゴート語 þ(摩擦音)}という音韻対応は、他の閉鎖音でも平行的に見られるのです。tは歯や歯茎で出す音(歯音)ですが、両唇で出すpの例をC列に挙げます。語頭音を見てみると、A列でtを持っていた言語は閉鎖音pを保つ一方で、ゴート語だけやはり摩擦音fを示します。同様にkに対してはゴート語hが対応します。つまりは、同じ性質の音は同じ性質の音韻対応を示すということが分かります。

ここで、C列をよく見てみると例外があるのに気づきます。「父」の二つ目の子音は、ほかの言語でtなのでAの場合と同様ゴート語はþかと思いきや、dを持っています。実はこれも例外に見えて例外ではありません。同様の例外と思しき例を集めてみると、それらはみな「アクセントを持つ母音の直後ではない」という条件を共有していることが分かります。つまり、より限定された条件の中で規則的に変化していたわけです。もっとも実際はdへの変化が標準であり、直前にアクセント付き母音がある時にだけこの変化が阻害されたというのが実情ですが。いずれにしてもこのケースは、古いアクセントをとどめている言語資料がヒントを与えてくれるのです。

このように規則的な音韻対応が次々と明らかになれば、比べている語形が共通の祖形から時代ととも変化して当該語形になったと考えるのが必然的な結論です。つまりは、そうした歴史的な音韻変化もまた規則的であるということです。そのような個々の規則を音韻法則と言い、「発見者」の名前がついた法則が沢山存在します。ちなみに、上のゴート語を含むゲルマン語での祖語*p, t, kの摩擦音化(を含む子音推移)は「グリムの法則」(グリム兄弟の兄)、一見例外に見えた有声音b, d, gの規則性を説明したものは「ヴェルナーの法則」と言います。さて、音韻変化を記述するということは、変化前の共通の祖形、つまり祖語の形を復元(再建、resonstruction)することを意味します。細かい音の説明は飛ばしますが、A〜C列の語からはそれぞれ表の一番下に書いた印欧祖語形が再建されます。もちろんこの再建形は、あくまで現在残っている言語資料を最大限に使って導き出された理論上の形です。印欧祖語が本当はどんな言葉だったのかは、タイムマシンにでも乗らない限り分かりません。

さて、表1からはもう一つ重要な事実、つまりインド語派とイラン語派とが一旦両者共通の時代を経てから分派したことも読み取れます。子音と母音の同一性や近似性が、明らかにインド・イラン語派内とギリシャ語以下とでは異なるのが分かるでしょう。インド語派とイラン語派との間にはほぼbhとbの違いしかありません(bhは強い気息を伴うb[帯気音]で、これが印欧祖語本来の音に近いと考えられます)。また母音についても、他の語派と違って、インド・イラン語派ではほとんどa母音一色です。これは、ギリシャ語、ラテン語に保たれている印欧祖語の母音*a, *e, *oが、この語派では全てaに合流してしまったという事情に多くを負っています(ゴート語の母音は個別の発展)。以上は、インド・イラン語派が他の諸語派に比べて強い共通性を持つことの一例です。

共通性ばかりを強調しましたが、実際にはインドとイランとで、またイラン語派内部でも、これほど違いが少ないことは多くありません。表2をご覧ください。X〜Zの例はそれぞれ、印欧祖語で*k´, *g´, *g´hと再建される音の対応例です。これらは普通の*k, *g, *ghと同様、舌の後方部と喉の奥(軟口蓋)との間で閉鎖を作る音ですが、後者よりも舌の位置がだいぶ前よりになって硬口蓋(海苔がくっつくところ!)に近いところで発音される音です。例えば日本語で「古希(こき、ko-ki)」と発音する時、一般にはどちらの音も子音は同じで母音だけが異なる(同じカ行である)と認識されていますが、実際には二つのkは全然違うところで発音しています。二番目のkは、あとほんの少し前で発音すると「チ」になってしまうくらい前方で発音しています。印欧祖語の*k´, *g´, *g´hは、そういう音が*k, *g, *ghとは別の音素(その言語の中で意味のある違いを生み出す弁別的な音)として存在していたものです。それぞれの右側に、ギリシャ語、ラテン語で対応する語形、あるいは同じ語根の派生語(cf.で表示)を挙げていますが、それらはk, gの発音位置を保っているのが分かります。しかし、インド・イラン語派では逆にどんどん舌の接触位置が前へせり出して、インドでは「シュ、ジュ」、アヴェスタ語では「ス、ズ」、そして古ペルシア語ではさらに歯茎まで到達して「トゥ、ドゥ」に近い音になっています。一方、Zの例(*g´h)はYの例(*g´)とは気息を伴うことだけが異なりますが、これがインドとイランとで大きな違いを生み出します。印欧祖語の帯気音はイラン語派では消滅しますが、インド語派では逆に存在感を増してゆくからです。その結果、*g´hはインド・イラン共通祖語*j´hを経た後で、イランではYと同じz, dに変化しますが、インドではもともとの閉鎖部の音(j´)は鳴りを潜め、有声を保ったまま摩擦の強いhへと変わります(恐らく[ɦ])。ヴェーダ語・サンスクリット語のhが有声音扱いなのはこのためです。

以上はインド・イラン語派の全ての言語で段階的に音が変化している例ですが、ではこれと、表1で見た母音がa一色に染められるという汎インド・イラン的現象との間、つまりインド語派とイラン語派を大きく隔てる現象には、どんなものがあるでしょうか? 先に見た、帯気音(bh)がイラン語派全体で無くなる(b)というのもその一つですが、これと並ぶ、あるいはこれよりも特徴的な標識となるのが、{イラン語派h〜インド語派s(< 印欧祖語*s)}の対応です(表3)。これもイラン語派全体に及んだ変化であり、同様の例は枚挙にいとまがありません。なお、イラン語のhはsの摩擦が弱化したものですから、ヴェーダ語のhとは異なり、無声声門摩擦音[h]だったと思われます。古ペルシア語のaura-やa(h)miyのように特定の音環境でしばしばhが消えてしまうことも、このことを物語っています。

最後に少し突っ込んで、表3の言葉の対応関係から分かる文化や思想について少し触れたいと思います。síndhu-は河川を意味する一般名詞であると同時に、スィンドゥ河(インダス河とその諸支流)という固有名でもあります。hiṇdu-はイラン人たちが「川向こう」のインドの地を呼んだ語です。なので、「ヒンドゥー教、Hinduism」や「ヒンディー語、Hindi」の呼称はイラン語形から来ていることが分かります。一方、インド(India)とかインダス河(Indus)は、イラン語形がギリシャ語(の語頭のhを発音しない方言)に入ってhが落ちた形から来ています。これらとインド本来のsíndhu-とはそれぞれが別々に中国語に入ったため、語頭音の異なる呼称が混在しています:賢豆(天竺もこの系列に含まれるらしい);印度;身毒(漢字は当て字なので他にもヴァリエーションがある)。── ásura-, ahura-はインド・イラン共通時代に発する社会制度・機能を神格化した新しい神で、印欧語的な英雄神・自然神のグループであるdevá-(アヴェスタ語daēuua-)とは異なります。古代インド人は古いdevá-たちに愛着を持つ一方で、ásura-は『リグヴェーダ』では畏怖すべき神として称えつつも、時代とともに忌避するようになり、遂には「悪い神、魔神」にしてしまいました。ところが、ゾロアスターという人は逆に伝統的なdevá-の宗教を改革して、新しくahura-中心の宗教を打ち立てました。そして一柱のahura-だけを最高神とし、それを「知恵」(mazdā- = ヴェーダ語medh´ā-)と名付けました。もとは「主(ahura-)である知恵/マズダー(mazdā-)」でしたが、のちにひっくり返って「アフラ・マズダー」という固有名になりました。実はこのmazdā-はmaz-と動詞語根dā「置き定める」(ヴェーダ語dhā)の複合語であり、maz-とは、表中にあるmánas-「思考」(ギリシャ語ménos)がアップラウトによりaを全て落とした形です:maz- < *mns(nは子音に挟まれて母音化;sはdの影響で有声音に)。つまり、「(正しい)思考を置き定めること」「正しい判断をすること」がゾロアスターにとっての「知恵」であり、それが彼の宗教の最高原理であったということが、この分析から分かるのです。

今回はヴェーダ語の「家族関係」が、比較言語学の手法によっていかに解明されうるのかを、特にヴェーダ語と「鏡」のように対応する古イラン語を使って見てみました。また同時に、インド・イラン語派、特にヴェーダ語がいかにこの学問に貢献しうるのかということも。実際、比較言語学という新しい学問は、ヨーロッパ人によるサンスクリット語の「発見」によってスタートしたのです。比較言語学というと言語の歴史的研究に目が行きがちですが、それは言葉の対応や変化の解明を通して、その先にある話し手たちの生活、社会、思想、歴史、宗教などをよりよく理解することにもつながるものです。特にこれは、早くに袂を分かった他の語派との間よりも、極めて親しい関係にあるインド・イラン語派内部においてよく当てはまります。最後に扱ったsíndhu-やmazdā-の例からも分かっていただけるのではないでしょうか。ヴェーダ語は確かに古代インドの言葉です。しかし、日本語と違ってさらに遡ることができ、かつそこには共通文化を一緒に育んだイラン語がある。この事実が示唆するのは、ヴェーダ語、ヴェーダ文化の深い理解にはインド・イラン的視点が必要不可欠だということです。

それにしても、ヴェーダ語話者とアヴェスタ語話者が互いの言葉を聞いたらどれくら理解しえたのでしょうかね? 両方の文献を呼んでいると、「これは通じるだろな」と思う時も、「これじゃさっぱり通じんだろな」と思う時もあります。これもタイムマシンで確認したいことの一つです。s〜hの対応と言えば「そんじゃ、行きましょか」を関西人?が「ほんじゃ(ほな)、行きまひょか」と発音するみたいな感じでしょうか? …などと考えていたら、ゾロアスターが関西人に見えてきました。

-

- 2022年03月15日 『サンスクリット語のむこう側─ヴェーダ語の世界─ 10. 二番目をめぐる争い? ──アクセントとヴァッカーナーゲルの位置 堂山英次郎(大阪大学)』

-

前回、主文や主節の定動詞の標準的な位置が文末であることと、それにアクセントがつかないことを関係づけて説明しました。実は文末以外にもアクセントが密接に関係する位置があります。それが、文の最初と二番目の位置です。前回も少し触れましたが、通常アクセントを持たない呼格と定動詞が必ずアクセントを持つ位置が文頭です。感覚的に分かりやすいかと思いますが、語順が柔軟なヴェーダ語では文頭というのは話し手がいの一番に言いたいことをまず提示できる位置で、特別強勢が置かれることの多い場所です。ですので、その位置が常にアクセントを要求することは全く自然なことです。ただ、その場合の呼格のアクセントは語本来のアクセントに関係無く最初の母音に落ちることには注意が必要です。また、呼格はそれ自体で完結した文と見なされる場合と、あくまで文の構成素として扱われる時がありますので、前者の場合にはそもそも文頭語であり文そのものということになります。

一方文頭と対極にあるのが文の二番目の位置です。ここは面白い場所で、特定の語群が吹き溜まる溝のような場所です。この「特定の語群」の多くを占めるのは「前接語(enclitic;前倚辞)」と呼ばれるアクセントを持たない語です。これはその語源(ギリシア語en-klínō「寄りかかる」)が示すように、先行する自立語(通常文頭の語)に寄りかかって、アクセントの単位としてはそれと一語化して発音されます。ちょっとややこしいのですが、連載第四回で見た「動詞前接辞」は、動詞の前から付くという意味ですが、前接語という場合は、前の語に(つまり後ろから)寄りかかるという意味です。紛らわしいので、動詞前接辞には「接頭辞」を使った方がいいのかも知れませんが、それはそれで他に問題が生じます。術語は難しい!

さて、文の二番目にアクセントの無い(自立性の無い)形式が来るのは印欧語に広く見られる現象であるだけでなく、ある程度普遍的現象のようです。しかしこのことが最初に注目され、また最も色濃く現れるのは印欧語でしょう。また、英語など現代のゲルマン語あるいはロマンス語では動詞が第二位の位置に来る語順(SVO)が確立していますが、これも、もともと動詞がアクセントを有していなかったことに関係すると考えられます。アクセントの無い(自立性の無い)形式が文の二番目を占める現象は、最初にこの事実を明確に論じた学者の名前を取って「ヴァッカーナーゲルの法則(Wackernagel’s law)」と、またその二番目の位置は「ヴァッカーナーゲルの位置」と呼ばれます(以下それぞれ「Wの法則/位置」)。ただ彼自身はその功績をデルブリュック(B. Delbrück)という学者に帰しています。それはデルブリュックが、彼よりも前にほぼ同じ趣旨のことをヴェーダ語の散文の中に観察しているからです。ちなみに、ヴァッカーナーゲルもデルブリュックも19世紀後半から20世紀前半にかけて活躍した印欧語学者で、それぞれが残したサンスクリット語文法(音韻・形態)(未完)とサンスクリット語統語論の研究とは、未だ同種のものでこれを超えるもののない金字塔と言えます。

前接語の代表格は(人称・指示)代名詞の前接語形です。一つの代名詞に着目した場合、格形が全てそろっているのは(通常の)アクセントを持つ形ですが、斜格(主格、呼格以外)の、特に使用頻度の高い格では、別途アクセントのない前接語形が存在します。代名詞によってばらつきがありますが、おおむね対格、与格、属格を中心に見られます。こうした前接語形は必ずWの位置に入ります。注意が必要なのは、これは前接語形であるから自動的にここに入っているだけで、その語が統語上・意味上文中のどの要素に関係付られるかとは関係ありません。それはたまたますぐ次の三番目の語かも知れませんし、遠く離れた文末の語かも知れません。それは読み手が解釈しなければなりません。

前接語のもう一つの代表は、文全体を修飾する小辞(小詞:particle)です。実は、ここにはアクセントを持つ自立語形、よって正確には前接語と呼べないものも多く含まれます。しかしそれらも、二番目の位置に固定されるという点と、文全体を修飾するという機能においては前接語と何ら変わりありません(「準前接語、quasi-enclitic」と言う人もいます)。なお、ここで文全体の修飾というのは、文全体を何らかの形で強調したり、話法の要素を添えたり、前の文との論理的なつながりを示したりするもの、というほどの意味です。主なものをいくつか挙げてみましょう。

アクセント無し:

u「一方、また」

ca「そして」

ha「だから、つまり、それで」;散文後期には完了形とともに過去の語りの形式として「〜であった」

sma「いつも」;散文では現在直接法とともに過去の繰り返しを表す

svid「一体(疑問文で);まさしく」

など

アクセント有り:

evá「まさしく」;散文で「(結果)〜ということになる」

kíla「明らかに」;後には伝聞を表す

khálu「周知のとおり」

tú「しかし」

nú「今や、さて」

vái強意;特に散文では新情報の提示「(実は)〜なのだ」(→ 連載第九回『マイトラーヤニー・サンヒター』2巻4章8節)

sú「しかと、確かに」

hí「というのも(〜だから)」

など

ここにはcaやeváなど文の二番目以外でも使われるものもあります。その場合は先行する語にのみかかります。X caが「そしてX(も)」の意味で文のどこにでも現れうる一方で、文をつなぐ「そして」の場合には必ず文の二番目に入るということです。もちろん、両者がたまたま重なる場合もありますが。なお、小辞(小詞)というのは英語particleを訳したものです。いずれも一〜二音節の短い語なのでこの名があります。「不変化詞」と訳されることもありますが、そうなると指示対象の焦点がぼやけてしまいますので、ここでは小辞で統一します…またしても用語に悩まされます。

このように代名詞の前接語と小辞の多くがWの位置に入るわけですが、これらはそれぞれ異なる機能を持つので、当然これらが二つ以上同時に現れることもあります。その場合、もちろん同時に発音するわけにはいかないので、順番に並ぶ──つまり「二番目」が複数続く──ことになります。しかしその場合もほぼ序列が決まっています。膨大な数の小辞の序列はここでは割愛しますが、代名詞の前接語と小辞の間では序列がはっきりしていて、通常{小辞 → 代名詞の前接語形}の順番で現れます。実例を挙げます(前接=前接語形;小辞の訳語はあくまで一例)。

ná v´ā u te tanvˋā tanvàm

否定 = vái:強意 一方 君─属(前接) 体・女─単・具 同左─単・対

「だが一方、君の体と、(私の)体を、

sám papṛcyām

一緒に(+具) 満たす・混ぜる─完・願・1単・能

私は交わらせたくなどないのだ」RV 10巻10歌12節

kṛṣṇasarpa u haivaināṃ(=ha eva enāṃ)

黒蛇・男─単・主 一方 語りのサイン まさに 当人─女・単・対(前接)

「一方、まさに(一匹の)黒蛇が、当人(彼女)に

praty- ut- tasthau.

向かって(+対)─上へ─立つ─完・直・3単・能

向かって、立ち現れた」『ジャイミニーヤ・ブラーフマナ』3巻123章

以上が一般的にWの位置に固定された語群ですが、実は他にもこの位置を好む語形があります。この位置と無アクセント語形との強い結びつきを考えていただくと自ずと想像がつくかと思いますが、そう、呼格と定動詞です。呼格は呼びかけという性質上文頭に来ることが、そして定動詞は標準的には文末に置かれることが多いのですが、基本的には位置はかなり柔軟でどこにでも現れます。またすでに言ったように、呼格も定動詞も文頭に来る時以外はアクセントを持ちません。すると、呼格が文頭の座から陥落し、また定動詞が文末から追い出されるとすれば、行き着く先はやはり二番目の位置が多くなるようです。それぞれの例と、さらに呼格も定動詞もWの位置に来る例も挙げてみましょう。

(呼格)

tváṃ nú khálu no yājñavalkya

君─主 今や 知ってのとおり 我々─属(前接) ヤージュニャヴァルキヤ─単・呼

「君は、今や、知っての通り、我々のうちで、ヤージュニャヴァルキヤよ、」

bráhmiṣṭho ’si.

最も神学議論に精通した─男・主・単 である─現・直・2単・能

最も神学議論に精通した者である」『シャタパタ・ブラーフマナ』14巻6章1節4

(動詞)

etád dha sma v´ā

これについて 語りのha いつも 〜なのだ

「これについて、いつも

āha nāradáḥ.

言う─完・直・3単・能(現在の意味で) ナーラダ─単・主

ナーラダは、言ったものだったのだ」『マイトラーヤニー・サンヒター』1巻5章8節

(呼格+定動詞)

t´ā naḥ śaktaṃ

それ─男・両・主 我々─与 有能になる─アオ・命・2両・能

「そういう[君たち]両者(アシュヴィン双神)は、我々のために、有能となれ、

śacīpatī śácībhiḥ

能力の主人・男─両・呼 能力・女─複・具

能力の両主人たちよ、諸々の能力を用いて!」RV 7巻67歌5節

最初の例は、小辞二つ、代名詞の前接語、そして呼格が続いていて、まさにてんこ盛りですね。このように呼格と定動詞まで入れると、この位置に入る候補が多い場合大渋滞してしまうわけですが、ただやはり呼格と定動詞が入る場合も一定の序列があることを上の例は示しています。つまりWの位置はおおむね{小辞 → 代名詞の前接語 → 動詞 → 呼格}の順番で埋まっていくようです。統計を取ったわけではありませんし、例外もあるでしょうが、私の経験ではおおむねこの順序に落ち着くように思います。なお、定動詞が二番目に入る現象が徹底されると、その延長上に現代語のSVOがあるという議論が成り立ちます(上記参照)。

ここで一つ注意していただきたいのは、Wの位置は潜在的なものであって、どの文にも必ず存在するわけではないということです。上で見た二番目の候補がそもそも一つも使われない文だって当然あります。また呼格はあったとしてもここに来るとは限りませんし、定動詞は文末が普通です。つまり、どうしても二番目にしか入らない語があったり、話し手がそのような構成(語順)で話そうとした時に初めて、Wの位置は「開門」するのです。

Wの位置が開門している限りにおいては、複数の候補が我先にと二番目を争っているように見えなくもありませんが、実情は少し違うようです。これまで見てきた現象を、文全体の構造と文のイントネーションという点から見直してみましょう。まず文頭には最も強調すべき語が来ます。これを文のトピックと呼んでもかまいません。次に多くの場合アクセントの無いWの位置の候補が並び、その後に他の(自立)語が来て、最後に無アクセントの動詞で終わる──つまりは、イントネーションという点では山・谷・山・谷という形で標準的な文が形成されていると分析できます。文頭の語が特別強調を(ゆえに強勢を)受けるのは、文頭の呼格のアクセントが必ず最初の母音(つまり文頭に最も近い位置)に落ちることを考えても分かるでしょう。とすると二番目の位置というのは、文頭の語を際立たせるためには必然的にアクセントの無い(目立たない)語群でないと困るわけです。よって、先に紹介したデルブリュックの言葉を借りれば、「前接語は、最も強勢の置かれた語──そしてこれは文頭の語である──が、まるでマグネットのようにこれを引き寄せている」のです(B. Delbrück, Die altindische Wortfolge aus dem Çatapatha-Brāhmaṇa, Halle 1878: p. 48)。こう考えるとWの法則は、談話や伝達の手段としての文にとってある種普遍的な装置であると言えるのではないでしょうか。

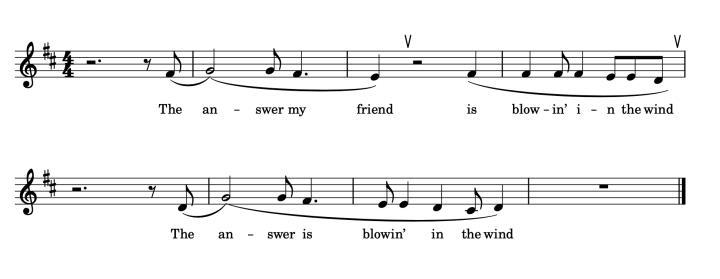

こうしたことを考える時に必ず思い出す音楽があります。ノーベル文学賞も受賞したボブ・ディランの代表曲「風に吹かれて」(Blowin’ In The Wind)のサビの部分です:The answer, my friend, is blowin’ in the wind. The answer is blowin’ in the wind。文の構造とイントネーションが、音符の配分、休止、拍、音程ときれいに重なっているように見えるからです。図1の楽譜を見てください(視覚的に確認していただければ結構です)。この部分はそれまで繰り返されてきた問いかけに対する応答ですので、文頭の主語answerは最も強調(強勢)が置かれるキーワードと言えます。これが四拍子の基点となる一小節の冒頭拍(強拍;音が強いという意味ではない)に置かれ、音符として最も長く、かつサビ中で最も高音に位置します。一方、続くmy friendは音程が下がるとともに前接語のようにanswerと一続きに発語されます。つまりWの位置を占めるものとみなせます。ここに長い休止があり、主部(トピック)を浮き立たせます。続く動詞部分も歌の題名を構成する重要語であり、二番目に高い音まで戻ります。その際、進行形のbe動詞isはblowin’に比べると強勢は低く、小節の最終拍(弱拍;上記同様)に入りますが、より重要なblowin’は次小節の冒頭拍(強拍)に重ねられます。そして文末in the windに向けて再び音程が下がっていきます。二つ目の文は基本的に前文の繰り返しで、文頭から文末へと一方的に音程が下降します。isがやはり弱拍に入り、呼びかけが入らない代わりにWの位置を占めます。なお、定冠詞theも常に弱拍に当てられています。こう見るとこの部分は、歌詞の文構造とそれに応じたイントネーションをうまく利用した楽曲構成になっているように思います。もちろんだから良いという言ってるわけではなく、逆にそれらと全く合わない構成にして効果を出す曲もありますので、歌詞と音楽の関係はとても奥が深いですね。

好き勝手書いたら英語と音楽の専門家に怒られそうですが、ヴェーダ語を通して印欧語族全体の特徴に思いを馳せると、どうしても身近な現代印欧語の諸現象が気になって仕方ないのでした。

-

- 2022年03月08日 『サンスクリット語のむこう側─ヴェーダ語の世界─ 9. 神を倒す者か、神が倒す者か ──アクセントが問題だ 堂山英次郎(大阪大学)』

-

前回、ヴェーダ語の複合語はその意味構造の違いによってアクセントの位置が異なることを話しました。二語からなる複合語をX–Y とした時、基本的には内心的複合語(Aタイプ)はYに、外心的複合語(Bタイプ)はXにアクセントを有するのでした。もちろん、XもYも同じ言葉の時は、アクセントによってのみ意味が変わることになります:rāja-putrá-「王の(=属)-息子:王子」(A-2)、r´āja-putra-「王を息子として持つ、息子が王であるところの」(B)。このように、複合語においてはアクセントの位置がその意味を決定するための重要なファクターになりうるわけです。しかも連載第四回でも少し触れましたが、古代インド文化は言葉の文化です。「誓い・呪い・約束などを公の場で言葉に出すことが、その言葉の中身を実現させたり、大きな力を動かすための条件になる」と考えられていました。そのような言葉は様々な意味で正しく発語しないと効力を持ちませんし、また正しい発語であっても意図と異なることを言ってしまった場合は、もちろん不本意な結果を受け取ることになります。なので、公の場の最たるものである祭式儀礼では、唱えられるマントラは発音もアクセントも決して間違ってはならないのです。もし間違った時には、望みが叶えられないばかりかその祭式の主催者(祭主)を破滅させることさえありますので、埋め合わせ(償い)の儀礼をしなければなりませんでした。そうしたマントラのテキストはヴェーダの伝承において長らく師資相承で口伝されてきましたが、その際には発音・アクセントの一つも間違えないよう最大限の努力が払われました。テキストを正確に伝えることにいかに神経質であったかは、今でも南インドに行われている伝承の慣習の中に見ることができます。テキストの朗唱とともに、師が弟子の頭をシフトレバーのようにアクセントに応じて特定の方向へ動かしたり(→ 写真1)、あるいは特定のアクセントに対して手の指で特定の形(ムドラー)を作ったりして、まさに体で覚え込ませるわけです。テキスト自体も、マントラを構成する諸単語を色々な順序に組み替えて覚えたりと、様々な記憶装置が用意されています。このように、アクセント位置の弁別性と言葉の文化的背景とから、アクセントの正しさがいかに大事であったかが分かるかと思います。以下に紹介するのは、アクセント一つを間違ったために大変な代償を払うこととなった神の話です。

複数のヴェーダ文献が伝えるところによると、その昔トゥヴァシュタルという神とアスラ(魔神;後に仏教に入って阿修羅)たちの妹との間に、ヴィシュヴァルーパ(「あらゆる姿を持つ者」)なる息子がいました。彼は三つ頭の(つまり三人分の能力を持つ)祭官=バラモンで、神々の筆頭祭官として権勢を誇っていました。彼に支配権を奪われると恐れたインドラは、その頭を刎ねて殺害してしまいます。怒った父のトゥヴァシュタルはインドラを祭式から締め出します。つまりもうインドラを祭式に招いて供物を捧げないことにしたわけです。インドラへの供物の代表格はソーマという植物の搾り汁ですが、これには興奮・覚醒作用があります。インドラはこれを飲んで強大化し無双状態となり、人々のために敵をやっつけるのです(詩人たちもこれを飲み、特別な精神的高揚の中で詩歌を詠みました)。祭式に招かれずこれを飲めなくなったインドラは、力づくで祭場のソーマを奪って飲んでしまいます。これに激怒したトゥヴァシュタルは,インドラが口をつけたソーマの飲み残しを祭火に流し入れて(いわゆる感染呪術)、呪文とともにインドラを倒すべく大蛇ヴリトラを生み出そうとします。そのシーンの原典訳を二種類挙げます。

「それ[ソーマ]のうち後に残った分、それをトゥヴァシュタルは献供の火に転がしかけた、『スヴァーハー! インドラを天敵とする者(índra-śatruḥ)としてお前は大きくなれ!』と言って。(中略)『スヴァーハー! インドラを天敵とする者としてお前は大きくなれ!』と彼が言ったそのことゆえに、インドラは彼(ヴリトラ)の(asya:属)天敵(śátruḥ)になった」『タイッティリーヤ・サンヒター』2巻5章2節1–2

「次に『インドラを天敵とする者(índra-śatruḥ)としてお前は大きくなれ!』と彼が言ったそのことゆえに、しかし、インドラの方が当人を殺してしまった。ただもし『インドラの天敵として(índrasya śátruḥ)お前は大きくなれ!』と言っていたなら、一方、その結果彼こそがインドラを殺していたであろう」『シャタパタ・ブラーフマナ』1巻6章3節10

ここではśátru-という語がキーワードです。これは「敵」一般というより「(誰かを)脅かす存在、天敵、倒す者」という意味の強い語です(有名な阿闍世王のサンスクリット名ajāta-śatru-は「その天敵が生まれ[てい]ない・存在しない者=誰にも倒され[てい]ない者」というBタイプの複合語)。さて、トゥヴァシュタルは「インドラの天敵」、つまり「インドラを倒す者」を生み出したかったのです。これを複合語で言おうとすると「インドラの・天敵」というA-2タイプの複合語になるので、Y=「天敵」にアクセントがないといけません(*indra-śátruḥ)。しかし実際に彼が発した言葉はX=「インドラ」にアクセントがあります。これはBタイプで、「その天敵がインドラであるところの、インドラを天敵とする」、つまりは「インドラに倒される者」という全く逆の意味になってしまいます。なぜ大事なアクセントを間違えたのかは分かりませんが、怒りで興奮していたのかも知れません。いずれにしても、トゥヴァシュタルは祭式という公の場で供物を投じながら(念を込めて)これを発したわけですから、その言葉は実現してしまいます。つまり彼がこの語を発した時点で、そこから生じる魔物はインドラに倒される運命にあったわけです。二つ目のテキストでは、語り手がその失敗を解説しています。アクセントの位置一つ間違えると致命的なこの場面だからでしょうか、そもそも複合語ではなく属格を使った名詞句「インドラの(índrasya:属)天敵として(śátruḥ:主)」を使っておけば(間違いの起きようがなく)目的は成就していただろうに…と、英語の仮定法にあたる言い方で語っています。ただ面白いのは、『タイッティリーヤ・サンヒター』の続きの部分では、インドラも「馬鹿め、間違えよったわい」とは思っておらず、「私の(me:属・前接語形)天敵(私を倒す存在)が(śátruḥ)生まれてしまった!」と恐れ、プラジャーパティという創造神のところへ助けを求めにいきます。もちろん最終的にはヴリトラを倒すことになるのですが。インドラはトゥヴァシュタルのアクセントのミスを聞いていなかったのでしょうか、それとも気が動転したのでしょうか? それは文献からは分かりません。

以上は複合語におけるアクセントに限定した話でしたが、では、こうしたヴェーダ語のアクセントはこの言語全体においてどのような原理で機能しているのでしょうか。以下ではそれを概観して、次回の話にもつなげたいと思います。

ヴェーダ語の古層テキストは、ほとんどがアクセントとともに、それも3000年も前のものとは思えないほど驚くべき正確さで伝えられています(上記伝承過程参照)。そしてアクセントについては明確なルールがあります。ごく大雑把に説明しますと、一部の独立性を持たない語群(前接語など)を除けば、通常品詞に関係なく一語につき一アクセントを(潜在的に)持ちます。曲用や活用において語幹のアップラウトに従って位置が変わることはありますが、理由なしにアクセントがなくなることはありません。一方で、必ずアクセントが付かない環境があります。名詞(形容詞も含む)であれば呼格の時で、動詞であれば(定義せずに使いますが)単文や(複文の)主文(主節)の定動詞です(なお、呼格も定動詞も文の先頭に来る場合には必ずアクセントを持ちます)。要するに動詞は、いわゆる副文(従属節)でなければアクセントは付かないのです。だから、頻出語形でなければアクセントがどこにあったのかが分からないこともしばしばです。もちろん原理は分かっているのでほぼ予想はつきますが。ただ、このアクセントのルールはアクセントの性質を考える上で大変示唆的です。ヴェーダ語は格標示のおかげで語順の自由度は高いですが、それでも標準的な語順があります。普通定動詞は文の一番最後に来ます。つまり標準的な非疑問文では、イントネーションが文末に向かって下降する位置に動詞が来ていることになります。しかも、動詞はたとえ他の場所に来ても無アクセントです。ということは、ヴェーダ語では無アクセントの動詞は位置に限らず、動詞を中核とする述部が終わることを標示しているものと解釈できます。

一方でいわゆる従属節、つまり関係代名詞によって導かれる関係節や従属接続詞(if, whenのような)を伴う副詞節などにおいては、動詞は本来のアクセントを保持します。この現象は一体どのように説明できるでしょうか? 結論から言いますと、動詞のアクセントは、通常動詞を以て終わるはずの述部がそれだけでは完結せず、より大きな発言の一部を構成していることを示すものと理解できます。実際、関係代名詞や接続詞など一切なしに、動詞のアクセントだけで別の文との意味的連関を示し、全体として一つの発言を形成することがあります。通常は前文の動詞にアクセントがあり、それは後文に対する補い(前提、対比、条件、時など)、中でも対照・対立を表すことが多いことから、「対照的アクセント」(antithetic accent)と呼ばれます。俗な言い方をすれば、これによって「発言がまだ終わっていませんよ、まだ続きますよ」感を出しているわけです。以下三例ほど挙げます。なお、三つ目の『リグヴェーダ』の例で後文の動詞(vidát)にもアクセントがついているのは、(後文の)文頭だからです。またこのような韻文では、動詞は容易に文末以外の場所に来ることが分かります。

´ānyáḥ(= ´ā anyáḥ) króśati ,

〜へ 或る─男・単・主 叫ぶ(+´ā「〜を罵る」)─現・直・3単・能

「或る者は(人を)罵り、

pr´āyáḥ(= prá anyáḥ) śaṁsati

前へ 或る─男・単・主 称える(+pr´a:ほぼ同左)─現・直・3単・能

或る者は(人を)褒め称える」『タイッティリーヤ・サンヒター』7巻5章9節3

agnír v´ā itó vṛṣṭím ´īṭṭe ,

アグニ・男─単・主 強意 ここから 雨・女─単・対 呼び求める─現・直・3単・中

「アグニ(祭火)は、ここ(地上)から雨を呼び求め(れば)、

marúto ’mútaś cyāvayanti

マルット─複・主 あそこから 動く─使・現・直・3複・能

マルット(暴風神)たちは、あそこ(空)から、[雨を]動かす(=降らせる)のだ」

『マイトラーヤニー・サンヒター』2巻4章8節

b´ṛhaspátir bhinád ádriṃ ,

ブリハスパティ・男─単・主 割る・裂く─現・言・3単・能 巌・男─単・対

「ブリハスパティ(言霊の主;神格)は、巌を切り裂き、

vidád g´āḥ

見つける─現・言・3単・能 (雌)牛・女─複・対

(巌の向こうに隠された)(雌)牛たちを、見つける」RV 1巻62歌3節

こうした、いわば文の未完結性の標識としての動詞のアクセントあるいはイントネーションは、身近な言語にも見られるのではないでしょうか。例えば英語では、文の途中に埋め込まれた関係節は文末でイントネーションを下げきらずに、主文へと続いていきます。動詞自体は文の二番目に来るので、節全体のイントネーションで「まだ終わっていませんよ」感を出すのでしょう。ヴェーダ語と同様動詞(用言)が必ず文末に来る日本語では、前文の動詞に終止形(だけ)が使われることはまずないと思いますが(上記訳参照)、やはりイントネーションが上がるのは同じで、まだ文が続くことを示唆します。イントネーションの上昇と未完結性の標示は普遍的に連動するものと思われます。ヴェーダ語の場合はその役割を、文のイントネーションというより動詞のアクセントが担っていると言えるでしょう。

このようにヴェーダ語動詞のアクセントはそれが現れる環境(文のタイプ)によってアクセントを持ったり持たなかったりするわけです。これを、環境によらず常にアクセントを保つ名詞と比べてみるならば、従属節の動詞はアクセントという点では名詞に接近していると言えます。また従属節の動詞は話法が欠如しているという点でも名詞と近い性質を備えています。実はヴェーダ語の従属節は、これら名詞との類似性だけでなく接続詞の語源や用法からも、それが名詞に準ずる準体言、つまり事態が体言化(Nominalization)したものであると理解することが可能です。そしてそうなると、「副文」「従属節」「関係節」などと呼ばれるものの「文」や「節」という位置づけも疑わしくなるのです。このことは以下の拙論で論じていますので、興味のある方はご覧いただければ幸いです:「ヴェーダ(サンスクリット)語の名詞と体言化構造 ──体言化理論からの視点──」(=第1章)、鄭聖汝・柴谷方良(編)『体言化理論と言語分析』大阪大学出版会(2021/2):pp. 1–58。

アクセントのついたテキストは複雑に思われるかも知れませんが、むしろ逆で、アクセントのおかげで言語構造がより理解しやすくなるということも、今回の連載を通じて伝えたかったことの一つです。それにしても、古代インドに生きていたら言葉の発語に相当気を遣ったでしょうね。もちろん、マントラのような公に発語される特殊な祝詞や呪文と日常語とは区別されるべきですが、日常の中にもそういう発語を避けて通れない改まった場は存在しますし、基本的な言語観・世界観は社会全体で共有されていたと考えるべきでしょう。やはりヴェーダ語社会は総じて言葉の扱いに神経質であったと言えそうです。神々だってアクセントに悪戦苦闘するわけですから!

-

- 2022年03月01日 『サンスクリット語のむこう側─ヴェーダ語の世界─ 8. スーパーワンダフルにクリエイティブな語形成 ──複合語の創造力 堂山英次郎(大阪大学)』

-

むかし流行ったSupercalifragilisticexpialidocious(スーパー・カリ・フラジリスティック・エクスペアリ・ドーシャス)という歌があります。『メリー・ポピンズ』というミュージカル映画の劇中歌で、日本でも多くのアーティストがカバーしています。手元の英英辞典にはextraordinarily goodなどと定義してあります。これが話題になったのはもちろん一語として長いからですが、ただ一語といってもこれは(カタカナ表記で示したように)複数の語や形態素からなる「複合語」(compound)だと言えます。構成要素の性格を含め「複合語」の一般的定義はむつかしいので立ち入りませんが、印欧語では通常語幹(や不変化詞)が組み合わさって形成され、曲用するのは末尾の語幹のみでアクセントは一箇所です。英語は曲用が乏しいので、複合語かどうかはおおむねアクセントと(書き言葉では)表記法によって判断します:bláckbìrd「クロウタドリ」とbláck bírd「黒い鳥」、gréenhoùse「温室」とgréen hóuse「緑の家」など。もっとも複合語は分かち書きするのも一般的ですから(góld fìsh, cóncert hàll, etc.)、表記法は二次的な問題に過ぎませんが。なお、supercali...は言葉遊びのようなもので、super以外の構成要素は他には使われないので、それらを一つひとつ分析してもあまり得るところはありません(ネットに色々出ているので検索してみてください)。アクセントは-dociousにあります。

さて、ヴェーダ語では語幹と曲用形がはっきり区別できることとアクセントの現象によって、複合語かそうでないかは明瞭です。しかも、ヴェーダ語・サンスクリット語ほど複合語の形成が豊かな言語はないのではないかと思います。現代印欧語でも、ドイツ語のように複合語が極めて生産的な言語とフランス語のようにそれが苦手な言語とがありますが、ヴェーダ語では複合語が文法の巨大な一角を占めると言ってもよいくらいです。今回も教科書的に複合語の全体像を示すことはせず、代表的な形成法とその原理に焦点を当てることでこの言語の複合語表現の豊かさに迫りたいと思います。

ヴェーダ語の複合語を理解するための最も重要な視点は、複合語が何を指示対象としているのかという点です。単純すぎてあまりピンと来ないかも知れませんが、例えば英語のlóng dístanceは(複合語ではないが)「長い」が「距離」を修飾しているので、結局は「距離」を表しますが、lòng-dístanceという複合語は「長距離の」という形容詞なので、それが指示するのは「距離」ではない他の何か(flight, transport, call, etc.)です。lóng lífeとlòng-lífe(battery, milk;モノに使います)でも似たようなことです。ヴェーダ語では最初のlóng dístanceタイプも複合語で表すことができ、lòng-dístanceタイプと同じ語形を示しますが、両者はアクセントによって区別されます(上記英語の例も参照)。このように、複合語が全体としてもその構成要素(後半要素)を指示する構造を内心的(endocentric)、そして構成要素とは全く別の何かを指示するそれを外心的(exocentric)と呼びます。複合語の構造が内心的(以下「Aタイプ」)か外心的(以下「Bタイプ」)かという違いは、当然ながら文意全体を全く異なったものにしてしまうので、この両者の違いは決定的です。ヴェーダ語では、複合語のアクセントはまさにこの違いに応じて変化します。以下では、具体的な例とともにA・B両タイプの複合語構造を詳しく見てみましょう。なお、複合語は三語以上からなる場合も多々ありますが、基本的な考え方は同じなので以下でも二語からなる複合語を扱います。前半要素をX、後半要素をYとし、その複合語をX–Yとします。

まずAタイプは、XがYを何らかの形で修飾するものと定義できます。上記のように、複合語全体として表すのはあくまでYの概念です。その修飾の仕方によって伝統的に二つの下位区分があります。A-1、A-2とします。A-1はlóng dístanceのように、XとYが同格の関係にあるものです。一般に同格限定複合語(インドの伝統文法学ではKarmadhāraya)と言います。ここにはXが副詞的にYを修飾する場合も含まれます。また、Yには通常の形容詞(分詞も含む)や前接辞(→ 連載第四回)の他、動詞語根をそのまま使った(あるいはゼロ加工をした)もの(「〜する…」)も含まれます(下の-yuj-の例)。

kṛṣṇa-śakuní-「黒い-大鳥、黒鳥」(カラスの一種?)

mahā-grāmá-「大きな-軍隊、大軍」

ajñāta-yakṣmá-「未知の-病」(á-jñāta-も同様にA-1タイプ「非-認識された(jñā─過分)=未知の」)

á-deva-「非-神(devá-)、神ならざるもの」(神としてふさわしくない者の意)

prá-ṇapāt-「(より)先の・孫=ひ孫」

prātar-yúj-「朝に-(馬・車を)つなぐ」

puró-hita-「前に-置かれた(dhā「置く」─過分)」

主述関係がひっくり返って複合語になったようなものが多いので分かりやすいかと思います。

一方A-2では、Xは実体名詞に固定され、A-1とは逆にXとYとが同格以外の関係にある、つまりXがYに対して斜格(主格、呼格以外)の関係にあると理解可能な複合語です。単に限定複合語(インドの伝統文法学ではTatpuruṣa)と呼ばれます。というよりも、広義にはXがYを修飾するAタイプ全体が限定複合語で、A-1ではXとYとの関係に従って同格限定複合語と呼ぶだけのことです(A-2はあえて言えば斜格限定複合語)。ここでもYには動詞語根の形が来ることができます(下の-p´ā-の例)。

payas-p´ā-「ミルクを(=対格)-飲む」

viś-páti-「入植地・共同体の(=属格)-長」

gáv-iṣṭi-「(雌)牛の(=属格)-探索」(→ 連載第一回)

annāv´ṛdh-「食物(anna-)によって(=具格)-成長する」(供物=食物によって燃え上がるアグニ=祭火のこと;歴史的にv´ṛdh-の語頭に存在した音のためannā-;分節不可)

gó-jāta-「牛から(=奪格)-生まれた(jan「(父が)子をもうける;生む」─過分)」

uda-plutá-「水(面)に(=処格)-漂う(plav「漂う、泳ぐ」─過分)」

なお、Xは語幹が基本ですが、曲用語形(つまり格形)がそのまま複合語前半に使われる場合もあります。これは語幹だけではにわかに関係性が分かりにくい場合に多いようです:agnim-indhá-「祭火を(対)・点火する」(祭官)、girā-v´ṛdh-「歓迎歌によって(具)・成長する」、udake-cará-「水の中で(処)・動き回る」など。Aタイプは基本的にはYにアクセントを有します。もちろん例外もありますが、それらは規則的な例外であることが多く(上の例にもあるが説明は省略)、その場合もたいていはうまくBタイプと棲み分けていて、いずれの意味かが分かるようになっています。

次にBタイプですが、lòng-lífeを例に取ると、whose life is longとかwho has a long lifeと言い換え可能な形容詞のことです。一般に「XなYを持つところの」「XをYとして持つ」「それのYがXであるところの」などと説明され、所有複合語(インドの伝統文法学ではBahuvrīhi)と呼ばれます。すでに述べたように、複合語全体がYとは別の実体概念を指示(修飾)します。ただ、注意すべき点が二つあります。一つは、「…を持つ」「それのYが…」といっても、実際の(人・物に代表される)物理的な所有に限定されず、随伴、所属、連関などの広い意味を表しうるということです。上に見たlòng-dístanceを考えてみても、「長い距離を持つ」ものは「飛行、輸送、通話」などですから、「長い距離を伴う・〜がかかる」などと訳せます。

ugrá-bāhu-「屈強な腕を持つ」「その腕が屈強であるところの」

índra-sakhāy-「インドラを仲間として持つ」「その仲間がインドラであるところの」

prá-mahas-「抜きん出た(prá:前接辞「前へ・に」→ 連載第四回)偉大さを持つ」「その偉大さが抜きん出ているところの」

gat´āsu-(gatá-asu-)「去った(gam「行く」─過分)生命を持つ」(実際にはもう生命を持っていない!)「その生命が去ったところの=死んだ」

viśvá-kṛṣṭi-「全ての部族を有する=管轄する、に行き渡る・属する」「その(有する=管轄する、行き渡る・属する)部族が全ての[部族]であるところの」(神格や恩恵)

注意点の二つ目は、この複合語では常にX = Yとは限らないということです。確かにlongとlife、longとdistance、そして上に挙げた例をはじめ多くの場合では、(ちょうど同格限定複合語の場合と同様に)XとYとは同格的な関係にありますが、そうはいかない例もかなりあります。つまり「XなYを持つところの」という説明だけは片手落ちなわけです。そこで、所有複合語全体を包摂するより良い記述は、「Xによって特徴づけられるYを持つ」「そのYがXによって特徴づけられるところの」です。

may´ūra-roman-「その毛が孔雀によって特徴づけられるところの」=「その毛が孔雀の(それ)であるところの」=「孔雀の(ような)毛を持つ」(インドラの馬の形容)

ghṛtá-pṛṣṭha-「その背中がバターオイルによって特徴づけられるところの」=「背中にバターオイルを持つ、滴らせる」(供物のバターオイルが上に注がれる祭火=アグニの形容)

vájra-hasta-「その手がヴァジュラ(棍棒)によって特徴づけられるところの」=「手にヴァジュラを持った」(vájra-bāhu-「腕にヴァジュラを抱えた」;いずれもインドラ神の形容)

どれもX = Yでは意味が通じませんが、上記の理解からスタートするとそれぞれ具体的な意味を導き出すことができます。ただその具体化にも傾向があり、上記may´ūra-に属格の機能を理解すると分かりやすいように、Xには様々な格の機能を想定できる場合が少なくありません。実際Aタイプの場合と同じように、語幹だけではYとの関係性がわかりにくい場合しばしばXに格形が使われることがあります:diví-yoni-「その母胎(出所)が天に(dyáv- 処格)あるところの=天で生まれた」、krátvā-magha-「その能力が意志力を通して(krátu- 具格)である(発揮する)ところの」など。不思議なことに属格形の例は見つかりません。この複合語では所属という概念が容易に理解されうるからなのかも知れません。なお、-pṛṣṭha-や-hasta-のような{所有・付属物+身体部位}のタイプは特に生産的です。Bタイプは基本的にXにアクセントを持ちます。ただしこちらも例外はあり、Aタイプの例外とうまく入れ替わって区別される場合もあります。

今回見た二つのグループの複合語はそれぞれもっと細かく下位分類できますし、またここに扱わなかった別のタイプの複合語も存在します。しかし複合語の代表とも言えるA・Bの両タイプによって、ヴェーダ語の複合語生成の原理は尽くされていると思います。しかもこれらの複合語は、先に[[a-jñāta-]yakṣmá-][[未知の]-病]で見たように、どんどん入れ子状態となって長大な複合語へと膨らんでいく可能性を秘めています。以下は、サンスクリット語古典文学の美文体(カーヴィヤ)の最高峰とされるカーリダーサ(4〜5世紀)作『メーガドゥータ』(雲の使者)の一節(一語)です。

bāhya- udyāna- sthita- hara- śiraś- candrikā- dhauta- harmyā

外の 庭 立つ─過分 シヴァ 頭 月光 洗う─過分 御殿─女・単・主

A-1:外・庭園(同格)

A-2:外苑に(=処)・立った

A-1:外苑に立った・シヴァ(同格)

A-2:外苑に立ったシヴァの(=属)・頭

A-2:外苑に立ったシヴァの頭の(=属)・月光

A-2:外苑に立ったシヴァの頭の月光によって(=具)・洗われた

B:外苑に立ったシヴァの頭の月光によって洗われた・御殿を持つ・抱える

全体が一つの形容詞を形成し、vasatiḥ(住処・女─単・主)を修飾しています。つまり、そこにある御殿が、外苑に居るシヴァ神の頭から放たれる月光(シヴァの頭には三日月がついている)によって照らし清められている、そういう住処のことを言っています。メリー・ポピンズも真っ青ですね。しかしこんなのはまだまだ序の口です。もちろんこの時代のサンスクリット語はパーニニ以降固定された学者語・文章語です。特にこれは技巧を凝らした詩の文体ですから決して普通の言葉ではないのですが、それでもこんな表現ができてしまうということは、ヴェーダ語以来この言語に内在する複合語表現の創造力をよく示しているのではないでしょうか。

残念ながら一般的なサンスクリット語文法書には、複合語の内心的・外心的構造の重要性も、XとYの関係の柔軟性についても述べられていません。それらを明言した上で、印欧語的な視点から複合語を簡潔にまとめてくれているものとして、Toshifumi Gotō, Old Indo-Aryan morphology and its Indo-Iranian background, Wien 2013をぜひ紹介したいと思います。この本は通常のヴェーダ語文法の体裁を保ちつつも、歴史言語学の観点から書かれた唯一のヴェーダ語形態論です。なかなかサンスクリット語学には還元されない歴史言語学的知見や、専門家は知っているがあまり明文化されることのない重要事項が余すところなく詰め込まれています。複合語は本書のpp. 55—59に記述されていますので、ぜひ一読ください。

-

- 2022年02月22日 『サンスクリット語のむこう側─ヴェーダ語の世界─ 7. 助け合う動詞たち ──補完現象(補充法) 堂山英次郎(大阪大学)』

-

連載第5回では、現在語幹とアオリスト語幹という動詞語幹の違いは、動作をどのような視点で観るかという観方(アスペクト)の差であるということを見ました。おさらいですが、動作を時間の流れの中で観る「途中観」が現在語幹、動作全体を点として観る「全体観」がアオリスト語幹でしたね。その時にまた、アスペクトは動詞自体の表す行為の時間的広がりとは別次元であること、しかしそうした語彙的意味が余りに持続的あるいは瞬間的な場合には、それぞれアオリスト語幹・現在語幹を作れない・作りにくいという話もしました(第5回図4参照)。そして、実用的な観点から全ての語根はいずれの語幹も作れないと困るのに、印欧祖語の語根に備わった「作れない・作りにくい」状況は時代が下っても引き継がれる、ということも。では、このジレンマをどう解消するのか?というのが今日のテーマです。答えは単純です。ずばり、同じ語根からアオリスト語幹または現在語幹を作れないなら、そのいずれかは他の語根から借りてくればいいのです。

パラダイムという言葉は日本語にもなっていますが、だいたいどんな辞書も「ある時代に支配的な物の考え方、思考の枠組み、規範」などの意味とは別に、「語形変化表・一覧」という全く異なる意味を挙げていると思います。言語学では範例とか範列などと訳されるものです。これは、名詞でも動詞でもいいのですが、それらが(様々な文法範疇に従って)曲用したり活用したりして作りうるあらゆる語形の総体(体系)を指します。ヴェーダ語の名詞なら性・数・格の、動詞ならあらゆる種類の語幹のあらゆる話法、人称、数、態の全語形です。我々が外国語を勉強する時には、順に呟いたり書き出したりして理解しようとしますよね(I—my; is—was; go—went, etc.)。しかし、もちろん母語話者にはそんなもの必要なくて、頭の中にそういう語形の潜在的な体系があっていつでも必要な語形を作り出すことができます。通常は一つのパラダイムは全て一つの同じ語根から形成されるのですが、今問題にしているのは、そのうちの現在語幹あるいはアオリスト語幹(の語形)しか作れない語根です。そんな時に欠けている方の語幹を別の似た意味の語根(の語幹)で代用する、言い換えれば、別々の語根が協力し合って同じ意味の動詞のパラダイムを形成している、ということです。これを「補完現象」とか「補充法」(suppletion)と呼びます。前回やった話法の名前と紛らわしいので、本連載では前者を使います。

これは何も特殊なことではなく、例えば上に挙げた英語の例でも、格によってIとmy、また時制によってisとwasという別々の語根の派生語を使っているわけです。isが本来「在る、〜である」を表す動詞で(現・3単 = ラテン語est、独語ist、ヴェーダ語ás-ti)、wasは「一夜を明かす;逗留する」を意味する語根(ヴェーダ語vasに対応)を使っています。でも、誰もこれらが(もともと)別々の動詞だとは思って使っていないでしょう。だから我々外国人は「不規則」活用と称して苦労して覚えなければなりません。アスペクトのせいで一方の語幹しか作れないヴェーダ語の動詞にも同じことが言えます。連載第5回の図4で挙げた例では、as「在る、〜である」は極度に持続的(状態的)な語彙的意味ゆえに現在語幹しか作れませんし、逆にdarś「見る」は印欧祖語に想定される「一瞥する、視線を向ける」という瞬間的意味の影響を引きずっていてアオリスト語幹しか作れません。そこでasの意味でアオリスト語幹を作る時には、別の語幹bhavi「〜になる;生じる」のそれを借りてきて使います。一方darśの意味で現在語幹を作ろうとすると、paśというやはり「見る」を意味する別語根を代用せざるをえません。ただし、bhaviはヴェーダ語では現在語幹も作りますから(bháv-a-)、単に自分のパラダイムの一部をasに貸し出しているだけと言えますが、paśの方は本来「見(え)ている」といった強い持続的意味が想定され、現在語幹以外が作れません。つまり、darśとpaśとは、as—bhaviと違って相補分布をなしていると言えます。(paśの自発的要素はヴェーダ語における発展と思われます。語根名詞spáś-「スパイ、密偵」や、アヴェスタ語spasiiā、ギリシャ語skepto-maiが示すように、語頭のsのついた印欧祖語の語根*spek´には「見つめる、監視する」が想定されます)。

上記では動詞の、それもアスペクトの差に由来する補完現象に限定して話をしましたが、この現象は文法のあらゆるところに起こりえますし、その起こり方も様々です。動詞以外では代名詞がその典型でしょう。英語のIとmyによる補完は元を辿れば印欧祖語に遡るもので、見えにくいですがヴェーダ語形も同じ語幹に由来します(主ah-ám—属má-ma, etc.)。複数形weとourも同様です:主vay-ám—属as-m´ā-ka-m < *ṇs-, etc.。語(幹)同士の関係性で言うと、good—better—best、bad—worse—worstのような原級・比較級・最上級や、one—first、two—second(four—fourthなどに対して)のような基数・序数のペアも補完現象として理解できます。一方で動詞の場合も、補完現象は現在・アオリスト語幹に限ったことではなく、完了語幹や種々の二次語幹、不定詞、分詞、派生名詞に至るまで、あらゆる動詞の派生語形がこの現象の影響を受けます。もっとも、多くは現在語幹と「それ以外」とで補完を示すことが多いのですが。また、補完し合う語根や語幹は二つとは限りません。ヴェーダ語の近称代名詞「これ」は、性・数・格によってa-とay-/i-とimá-という三つの語幹を駆使して曲用します:男・単・主ay-ám—属a-syá—対imá-m, etc.。英語のis—wasに過去分詞been(bhaviと同源)を加えれば三語根による補完です。補完現象を引き起こす理由についても、音韻的なものから、アスペクトのような意味・機能によるものまで様々なものがありえます。代名詞の例などは、往々にしてはっきりとした動機を見出すのが困難です。このように、一口に補完現象といっても、文法のどこに起こるかやその起こり方は千差万別であることを指摘しておきたいと思います。

ここで一つ疑問が生じます。上記のような代名詞の例であれば異なる語幹が補い合っていることは明らかですし、現代語のis—wasの場合、母語話者が同じ動詞として使っていることは確認できます。しかし、文献でしか残っていない死語の場合はどうでしょうか? 二つないしは三つの語根が本当に同じ動詞として使われているかどうか、活用表を残してくれているわけでもないのに、どうやって確かめられるのでしょう? 同じ動詞として使っていると思しき用例を集めてきたところで、「似て非なる動詞を使っているだけだ」と言われると反論できません(特に用例が少ない場合には)。文献言語の場合これはなかなか難しい問題です。「相当な文献量が残っていて、よく使われる一般的な語彙なのにパラダイムの特定の形が回収されず、かつそれが期待される文脈ではいつも別の動詞が使われている…」みたいな何ともアバウトな基準しか立てられなくなってしまい、最終的な判断は主観的にならざるをえません。

しかしです。幸運なことにヴェーダ語場合は、補完現象をかなりの確実性を以て実証できる要素が二つ存在するのです。一つ目は、インドの伝統文法学の存在です。文法学は前4世紀初頭に活躍したと考えられる文法家パーニニの『アシュターディヤーイー』(八巻の書)によって大成されました。この書は、教養人の口語サンスクリット語について、個々の語形を語根からどのように導き出すかという規則集(プログラミング集)で、極度に抽象化・簡略化された言葉で編まれています。その中に、adとghas「食べる」、hanとvadh「殺す」、ayとgāとgam「行く」、asとbhavi、braviとvacとah「話す」など実に沢山の動詞語根が、語幹や派生語の形成において補完し合うことが示唆されています。つまりパーニニをはじめ当時の文法家たちが、内省的にこれらは同じ動詞であるという感覚を持っていたことが分かります。これは、現代語において母語話者が認識しているようなことを文献で残してくれているということであり、極めて重大な事実です。実際ヴェーダ語の補完現象の研究は、このパーニニが規定する同現象を文献の中にたどる形で行われてきたと言っても過言ではありません。そこで二つ目の幸運は、ヴェーダ語文献がこの補完現象の「現場」を押さえるのに適した質と量を兼ね備えているということです。ある動詞形が、文脈的に全く同じ事態を言っているのが明らかな場合に別の語根の形で言い換えられているならば、話し手によってそれらが同じ動詞とみなされている可能性が高いと言えます。例えば、次の例を見て下さい。ghasとadが同じ「食べる」の意味でそれぞれアオリスト/現在語幹を形成し(太字)、加えてprá-dāとprá-yamが同じ「差し出す、捧げる」の意味でアオリスト語幹と過去分詞形(下線)を形成しているのが分かります(前接辞práとセットでのみ有効)。祭火(アグニ神)は自らの中に投じられた供物をまず祖霊たちのもとへ届け、それを彼らが今まさに食べたということが語られます。直後で今度は祭火自身も神として、捧げられた供物を食べるよう要請されています。

pr´ādāḥ pit´ṛbhyaḥ ... té akṣann

prá-dā─アオ・直・2単・能 父・男─複・与 彼ら─主 ghas─アオ・直・3複・能

「君(アグニ)は父祖(霊)らに[供物を]今差し出したのだ。彼らは、今食べたのだ。

addhí tvám .... práyatā hav´īṃṣi

ad─現・命・2単・能 君─主 prá-yam過分─中・複・対 供物・中─複・対

食べろ、(今度は)君が、…差し出された供物どもを!」RV 10巻15歌12詩節

しかしこれだけ見ていると、例えば異なる主語に異なるニュアンスを持つ語根を使っているのではないかと考えられなくもありません(実際、補完を起こさない別語根aś「食べる」とadでは少し意味が異なります)。そこで、ある特定の文献が重要な意味を持つことになります。これまで引用してきたヴェーダ語の用例は『リグヴェーダ』などほぼ全て韻文のマントラ(祝詞)で、相当技巧的に作られています。時代的にはこれが最も古いのですが、少し時代を下ると、マントラやそれを用いる祭式儀礼に対する解釈、由来、神学議論を扱うブラーフマナと呼ばれる文献群が現れます。このブラーフマナに補完現象の決定的な「現場」が存在します。前回の連載で登場したホフマンは、様々な論文の中でこのブラーフマナ特有の文体(表現法)について触れていますが、中でも(訳が難しいのですが…)「ブラーフマナ文体の強制的性質」(Zwangsläufigkeit des Brāhmaṇa-Stils)を挙げています。文体上の同調圧力とでも言った方がいいでしょうか。それは、同じ事態が別の状況下で語られる場合、状況の違いに応じた一語だけが置き換わり、それ以外の構造や構成語はほぼそのまま繰り返されるというものです。動詞の場合──典型的には神話・物語の中での発言「〜せよ!;しよう」などの後に遂行の場面「(実際)〜した」が続くような時──人称や時制などの変更以外は既出の語形が引き継がれるということです。ということは、並行的に現れる動詞語形は、発言者が同じ動詞として扱っているものとみなすことができるわけです。これがまさに補完現象の「現場」です。上で見たprá-yam(現在語幹)とprá-dā(それ以外;ここでは未来語幹)の例と、また別の補完現象であるay(現在語幹)とgā(アオリスト語幹)「行く」の例を挙げます。

tat te pradāsyāmīti(= pradāsyāmi + iti)

それ─中・単・対 君─与 prá-dā─未来・直・3単・能 iti「〜と」(引用を導く)

「『それを君に、私は差し出そう』と(彼は言った)。

tad asmai prāyacchat

上記tatに同じ 彼─与 prá-yam─未過・3単・能

それを彼に、彼は差し出した」『パンチャヴィンシャ・ブラーフマナ』20巻15章6節

tásmād as´āv ādityáḥ sárvāḥ praj´āḥ

それ故 あの─男・単・主 太陽・男─単・主 全ての─女・複・対 生類・女・複─対

「それ故、あの太陽は、全ての生類たちに

pratyáṅṅ úd eti. tásmāt sárva

〜に向かった─男・単・主 上に 行く─現・直・3単・能 同上 同上─男・単・主

向かって、昇ってゆく。それ故、誰もみな

evá manyate m´āṃ práty úd agād íti.

強意 考える─現・直・3単・中 私─対 〜に向かって 行く─アオ・直・3単・能

考える、『(太陽は)私に向かって、今昇ったのだ』と」『タイッティリーヤ・サンヒター』6巻5章4節2

ホフマンは、写本が乱れて読めないテキストの正しい読みを、この「強制的性質」を活用して確定させましたが、その中には補完現象がヒントを与えたものもあります。例えば、パーニニによって、語根śad「落下する」(能動態)の現在語幹はśīya-「落ちる、落ちてゆく」(中動態)が補完するとされていることに基づいて、ある文献中でati-śīyeran(願・3複・中)の並行箇所に現れる奇妙な語形ati-śeruḥは、ati-śed-uḥ(ati-śad完了・直・3複・能)と読むべきであり、これがこの補完現象の綺麗な証拠となることを指摘しました。

それにしても、古代インドの文法学者の観察眼と、紀元前から口頭で正確に伝承され続けたヴェーダ文献、そしてこれらを最大限に活用して言語構造を解き明かしてきた学者の慧眼には、ただただ感服するばかりです。まだまだ分かっていないことの多いヴェーダ語ですが、恵まれた文献資料と輝かしい研究の蓄積が、これからも我々の知識を補完してくれることを願ってやみません。

-

- 2022年02月15日 『サンスクリット語のむこう側─ヴェーダ語の世界─ 6. 「裸の動詞を考える」を考える ──言及法という「話法」 堂山英次郎(大阪大学)』

-

今回と次回は、前回お話したヴェーダ語における動詞形成の仕組みを踏まえて、現代語では余り馴染みのない、あるいは余り意識することのない動詞の現象を取り上げて、ヴェーダ語動詞のより深層へと旅してみたいと思います。

今回は話法についてです。前回ヴェーダ語の話法には五つあると言いましたが、このうち直説法、接続法、願望法(希求法)、命令法の四つについては、前回訳文とともに例も出しましたし、またその名称や現代語の文法に照らしてもある程度想像に難くないと思います。直説法は聞き手に、動詞(ひいては述部全体)の表す内容を事実として報告・伝達するものです。残り三つ(狭義の話法 → 連載第5回)のうち、接続法は動詞の内容に対する話し手の意志を表しますが、残り二つは名前通りなので説明するまでもないでしょう。ただし、接続法も願望法もあくまで話し手の態度表明であって主語のではないことに注意してください(連載第5回図2の káratおよびkṛṇvītaを参照)。これらに対して、言及法(指令法)は余り見慣れないのではないでしょうか。実はこれもヴェーダ語話者の世界観と大いに関係する文法範疇なのです。言及法は英語でinjunctiveと言い、直訳は「指令法」なのですが、この伝統的な術語は全くその中身を反映していないので、後藤(1992 → 連載第5回)に従い、その機能を反映させた「言及法」を使うこととします。

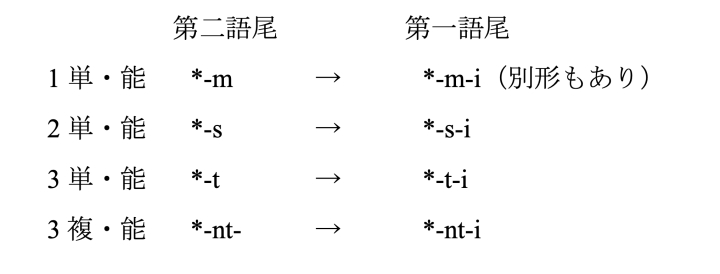

少し迂回します。前回、ヴェーダ語の人称語尾には複数の種類があると言いましたが、その中に第一語尾・第二語尾という分け方があります。簡単に言うと、第一語尾は現在直説法と未来形(未来語幹直説法)、そして接続法の一部に使われ、第二語尾はその他の法(接続法・命令法では部分的に)や過去形(未完了過去およびアオリスト直説法)に使われます(完了語幹直説法は固有の人称語尾を持ちます)。図1に例示したように、歴史的には(印欧祖語では)明らかに第二語尾が拡張されて第一語尾ができたので本当は逆で呼んだ方がいいのですが、伝統的には、最も無標な現在語幹直説法に使われる語尾が第一語尾と称されます。つまり構造的に見ると、第一語尾には何らかの追加的意味・機能(現在+報告 → 後藤、1992: p. 118f.)が加わっているわけで、第二語尾の方が情報量の少ない基本形というわけです。

さて、動詞語幹にこの第二語尾を付けただけの形、これが問題の言及法の形になります。語形成の上ではこれも話法の一つとして数えるわけですが、実際には話し手の心的態度とは全く関係がありません。それどころか、一言でいうと言及法はいかなる時制も話法も表しません。特定の時に縛られず(超時間的)、話し手の姿勢や態度が一切入らない定動詞、つまり「彼(女)は為す」など人称・数などによって示される行為内容に「言及」するだけの機能しかありませんので、言及法という言葉がふさわしいのです。時制も話法もまとっていない「裸の動詞」とも言えるでしょうか。これを基本として様々な形態と意味が加わっていくので「原始法」(独語Primitiv)という名称が提案されたこともあります。

こう言っても、具体的にどんな時に使うの?と思うことでしょう。実は、言及法の機能は20世紀の半ばまでは大部分が解明されておらず、都合良く直説法や命令法のように訳されていたのですが、その後、その語形と用例を徹底的に分析・解読して、その意味・機能を解き明かした画期的研究がドイツ人学者カール・ホフマンによってなされました:Karl Hoffmann, Der Injunktiv im Veda, Heidelberg 1967。これは言及法の解明はもちろんのこと、言語分析と文献研究がどうあるべきかを示したことでも記念碑的な仕事であったと言えます。以下で紹介する言及法の説明や具体例はこの本を基にしていますが、まずはその基本的な機能がどういうものか、後藤(1992: p. 109)論文が簡潔に述べていますので、引用してみましょう。

「話し手の態度表明が状況や文脈によって既に与えられている場合や、そもそも問題にならない場合(例えば、履歴書や料理の教本におけるごとき、名詞構文との互換性がある文を思い浮かべられたし)などに用いられる。古インド語の最古層の文献リグヴェーダでは、かなりの程度生きたカテゴリーであり、(民族の)共通体験としての神話や普遍的真理に言及する場合など多くの用法をもつ。」

履歴書や料理の教本のたとえは分かりやすいのではないでしょうか。取扱説明書の言葉を思い浮かべても良いでしょう。「電源を入れる。開始ボタンを押す」のような形、つまり(報告、伝達、願望、要求などの意味を添える)終助詞の付かない終止形のみによる記述です。トリセツにいちいち「あなたは電源を入れるのですよ/入れるでしょう/入れてほしい/入れなさい」などと書いてあったら、大きなお世話でしょう。話し手がその内容をどう思うかや時の指定がどうでもいい、または不要な時、つまり単に手順だけを示す際に使うこうした言い方が、ヴェーダ語の言及法に近い言い方です。また、「話し手の態度表明が状況や文脈によって既に与えられている場合」としては、例えば親が四六時中スマホを見ている子供に対して、終止形で「宿題する!」と言えば、もちろん「〜しなさい」という命令です。「あなたの夢は?」と訊かれた時に「世界一のピアニストになる」と言われたら「〜なることが夢だ・なりたい」という意味でしょう。上記のような場面設定がなくいきなりこれらを呟いたなら、話し手の決意の吐露か予言か独り言か、とにかく全く別の含意を持ってしまいます。ちなみに、クレヨンしんちゃんに登場するボーちゃんはいつも終止形でしゃべりますが、幼稚園児がこの不気味な口調で話すところに(そのシブイ声とも相まって)なんとも言えない面白さがあります。対して、しんちゃんは常に報告しているんダゾッ。

身近に感じてもらうためにあえて日本語の例を出してみましたが、ヴェーダ語の言及法が表すものもさほど異なるとは思いません。実際、言及法は単数以外の数では命令法と同じ形をとることもありますし(正確には命令法が言及法の形を使っている)、また単数でも、命令法を作りにくいアオリスト語幹では言及法の形で代用することがあります。つまり日本語のように「宿題しろ!」の代わりに「宿題する!」が使えるわけです。しかし言及法が命令法として使われる最も典型的な例は、何と言ってもm´ā+言及法で禁止を表す用法でしょう。m´ā(=ギリシャ語m´ē)は禁止専用の否定辞です(通常のそれはná)。無理やり直訳すれば「ダメ、〜するの!」でしょうか。言及法には現在語幹・アオリスト語幹のいずれも使われますが、面白いのは両者のアスペクト(→ 連載第5回)の差が意味の違いとなって現れることです。行為を進行中のものとして観る現在語幹を使った場合は、進行中の行為を禁ずるので中断(inhibitive:「〜するのを止めよ」)を、行為を全体として(点として)観るアオリスト語幹なら、そもそも行為するかどうかや行為全体を禁ずるので予防(preventive:「(これから)〜するな」)を表す、というわけです。前回指摘したように、アオリスト語幹が未来のことを表す時にも用いられるケースです。まず予防の例を二つ挙げます。なお、『アタルヴァヴェーダ』(AV)は『リグヴェーダ』についで古い文献(前千年頃)で、主に呪術のためのマントラが収められています(言=言及法)。

párehi (párā-ihi) kṛtye m´ā tiṣṭhaḥ

彼方に行く─現・命・2単・能 魔術・女─単・呼 (立って)いる─現・言・2単・能

「彼方に去れ、魔術よ!(これ以上)とどまるな!」AV 10巻1歌26詩節

akṣáir m´ā dīvyaḥ

賽子・男─複・具 賽子遊びをする・ばくちを打つ─現・言・2単・能

「賽子どもによって、ばくちを打つのを止めよ!」RV 10巻34歌13詩節

最初の例は、すでに話し手のもとに居ついている魔術に、もうここにいるなと言っています。二番目の例は、賽子賭博にのめり込み財も家族も失って落ちぶれた賭博師の歌ですが(悲しすぎる…)、彼にもうこれ以上ばくちを打つのは止めよと戒めています(直後に「自分の耕地をこそ耕せ」と続きます)。ここでは、ずっとばくちをやめられない状況が続いている中での「もうやめろ」なので、一度の動作ではなく、その繰り返しや継続の中での途中観ということになります。

次は予防の例です。人間の王プルーラヴァスと天女ウルヴァシーとの異類婚の話から、王が(自分の契約違反により)去ったウルヴァシーと再会し、会話を交わすシーンです。彼女に戻ってきて欲しい王は、戻ってくれないと身を投げる(死ぬ)と脅します。それに対するウルヴァシーの言葉が次です(固=固有名詞)。

púrūravo m´ā mṛthā m´ā prá paptaḥ

固─単・呼 死ぬ─アオ・言・2単・中 前に 飛ぶ─アオ・言・2単・能

「プルーラヴァスよ、死ぬな! 身を投げるな!」RV 10巻95歌15詩節

まぁ、この手の物語の常として結局戻ってきてはくれないのですがね。プルーラヴァスも結局死ぬことはありません。

m´ā+言及法は非常に一般的な用法で、禁止を言うにはこれしかないわけなので、後のサンスクリット語でも(ただしほとんどがアオリスト語幹)ずっと使われ続けます。つまり、言及法の形はこの形式の中でのみ化石として生き残ったというわけです。

これに対して、ヴェーダ語特有の言及法の機能を紹介します。それは、時制や話し手の態度表明が問題にならない場面での使われ方です。それが後藤の言う「(民族の)共通体験としての神話や普遍的真理」への言及です。これはほとんどが『リグヴェーダ』に限られるもので、この文献の性質に大きくかかわっています。『リグヴェーダ』は、詩人(祭官)が祭式儀礼の場で神々を称える際の讃歌集です。その際、詩人はしばしば神々の偉業や活躍を言及法を使って語るのです。それは、神々あるいは聴衆にそれらを語り聞かせる(報告する)のではなく、(神々はもちろん)その場にいる人間がすでに共通体験、共通認識として当然に前提としている事実に言及するだけだからです。またそうした共通体験・認識としての神話は、特定の時に限定されない──言い換えれば、常に真であり続ける──神々の御業であることが多いのです(ただし以下参照)。よって「(神々は)いつでも〜する、〜する(もの)」とでも訳せるような一般論的発言になります(使=使役語幹;副=副詞)。

sá rocayaj janúṣā ródasī

彼─主 輝く─使・現・言・3単・能 誕生・中─単・具 天地・女─両・対

「彼(アグニ=火神)は、生まれるとともに天地両界を照らす」RV 3巻2歌2詩節

só andhé cit támsi jyótir vidat

彼─主 暗い─中・単・処 闇・中─単・処 光・中─単・対 見出す─アオ・言・3単・能

「彼(インドラ)は、暗い闇の中にさえ、光を見出す」RV 1巻100歌8詩節

日本語訳だけを見ていると現在直説法と同じようにも見えますが、これらは決して「今〜している」を表すことも、誰かにこれを報告・伝達することもありません。言及法はこの様に一般論として神々の行為を表しますので、しばしば主語の性質や特性を表したり、さらには「いつでも/しようと思えば〜できる」と意味展開して主語の能力を示しているように理解できる場合もあります(ホフマン、同書:p. 139によれば、上記二例目がこのケース)。

神話ばかりを扱っていますが、同じことが我々の考える自然現象についてであれば、次の例のように普遍的真理とも言える内容になります。

divé-dive s´ūryo darśató bhūt

日々 太陽・男─単・主 目に見える─男・単・主 なる─アオ・言・3単・能

「日々、太陽は姿を表す」RV 6巻30歌2詩節

といっても、太陽は彼らにとっては常に太陽神スーリヤです。あらゆる自然現象は神々の為せる業なので、結局は先に見た神話と同じことになります。

一方、たとえ世界創造や特定の魔物退治のように、明らかに過去に属する神々の武勲であっても、やはり民族共通の周知の神話的事実ですから、過去のこととして報告するのではなく、単に言及するということがしばしば見られます。このような場合、ホフマン(同書:p. 167f.)によれば、過去に主語が行った行為がその主語を性質付けるものとして一般論化しているとも理解できます。つまり日本語で言うと、「(誰々と言えば)〜をした人」という言い方(「前島密は郵便制度の基礎を築いた人(だ)」など)に近いでしょうか。ただし神々の場合は過去の存在ではなく、発話現在も存在し続けているのですが(接=接続詞)。

índraḥ ... uṣásaḥ svàr janat

インドラ─単・主 曙光・女─複・対 太陽光・中─単・対 生み出す─現・言・3単・能

「インドラは、曙光たちを、太陽光を生み出す=生み出した者(だ)=インドラは、〜の創造者(だ)」RV 2巻21歌4詩節

以上、言及法の主な用法を駆け足で見てきましたが、他にも様々な使われ方があります。また、後半で見た神話的事実への言及の用法でも、実際には禁止文と同様、現在語幹とアオリスト語幹とで機能・用法の差があり、アスペクトを考える上で大変興味深いテーマです。ここで紹介しきれないのは残念ですが…。ただ一つだけ言っておくべきは、『リグヴェーダ』では神話を語る時に常に言及法が使われるわけではないということです。詩人は同じ神話を、未完了過去で過去のこととして報告することも、アオリスト直説法によって確認することも、そして言及法によって言及だけすることもできます。同じ内容をどう呈示するかは、詩人のその時々の裁量に任されているのです。なお、ここで見たような言及法の機能や用法は、言及法が廃れた後は現在直説法(その他)によって担われることになります。つまりそういうものとしては文法化されなくなったわけです。言及法はあくまで、上記のような神話と世界観の中でのみ生きた文法範疇であったと言えるでしょう。

今回もそうですが、連載のタイトルに「〜を知る」「〜を考える」のような書き方をする時があります(第2回、第5回)。論文や講演などでもたまに見かけます。これは、すでにこれから特定の人が何らかのテーマについて話しますよ、ということが前提となっているので、何をするかという最低限の情報だけを伝える言及法のようなものだと思います。「〜の考察」と体言で書くのと同様の情報量を、動詞の終止形だけで伝えているわけですね。

以上、「〜を考える」を考えてみました。つづく(← これもかな?)

-

- 2022年02月08日 『サンスクリット語のむこう側─ヴェーダ語の世界─ 5. 動詞の体系とアスペクト ──動詞形成の仕組みを知る 堂山英次郎(大阪大学)』

-

前回の連載で、ヴェーダ語の動詞体系は複雑であるが大変論理的だという趣旨のことを書きました。この事実をぜひ実感していただきたいのですが、その一方で動詞体系の全体像をうまく伝えるのは至難の業です。(私の力量不足は棚に上げて)文法書を書いているわけではないので体系的に記述したり細部には立ち入れない反面、ある程度全体像が描けないと動詞の個々の現象を理解しにくいからです。そこで今回は、ヴェーダ語の動詞が一体どのような形態的・機能的システムのもとに形成されているのかについて、今後の連載にとって重要となる現象に重きを置いて、その大枠構造を略述したいと思います。

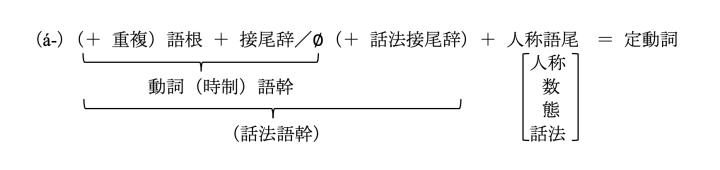

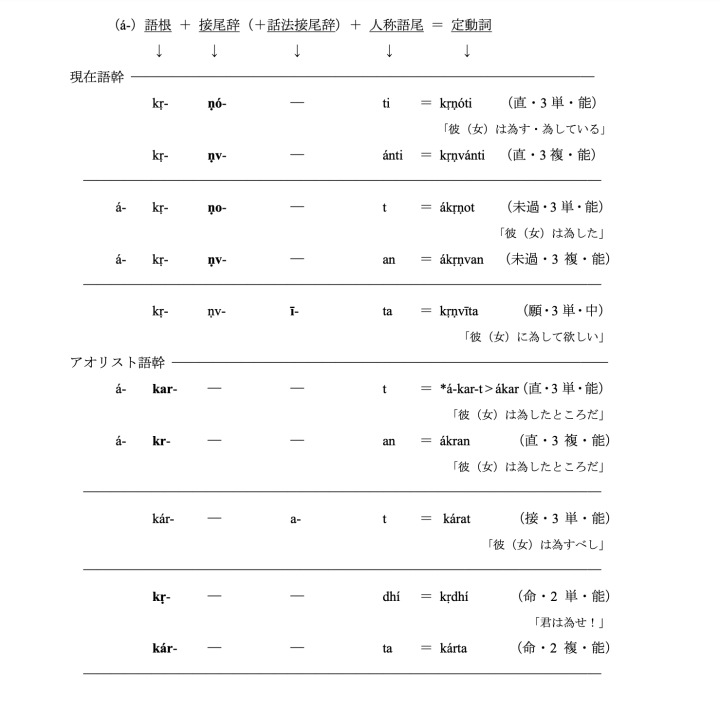

図1: 定動詞を形成する構成素とその形成順序(クリックで拡大)

図1: 定動詞を形成する構成素とその形成順序(クリックで拡大)

図2: 語根kar「為す、する;作る」の現在語幹とアオリスト語幹それぞれから、直説法などの各種話法語形が作られる。太字はアップラウトを示す部分。(クリックで拡大)

図2: 語根kar「為す、する;作る」の現在語幹とアオリスト語幹それぞれから、直説法などの各種話法語形が作られる。太字はアップラウトを示す部分。(クリックで拡大)

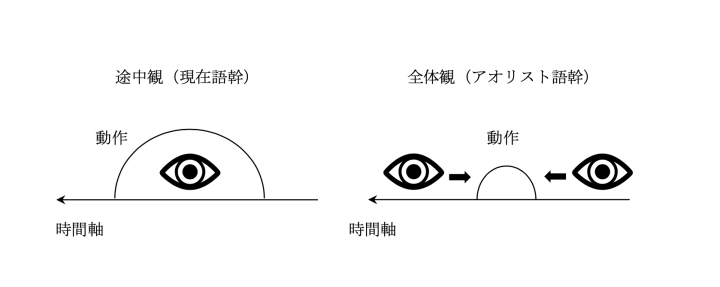

図3: ある動作を時間の広がり・流れの中で観るのが途中観、動作がそもそも起こるか起こらないかに注目して(点として)観るのが全体観。(クリックで拡大)

図3: ある動作を時間の広がり・流れの中で観るのが途中観、動作がそもそも起こるか起こらないかに注目して(点として)観るのが全体観。(クリックで拡大)

図4: 語根は左に行くほど持続的、右に行くほど瞬間的な行為を表す。両極に近くなればなるほど、定動詞を形成できる・できないと、その形成法がアスペクトによって左右される。太字は語幹形成法を示す部分。(クリックで拡大)

図4: 語根は左に行くほど持続的、右に行くほど瞬間的な行為を表す。両極に近くなればなるほど、定動詞を形成できる・できないと、その形成法がアスペクトによって左右される。太字は語幹形成法を示す部分。(クリックで拡大)

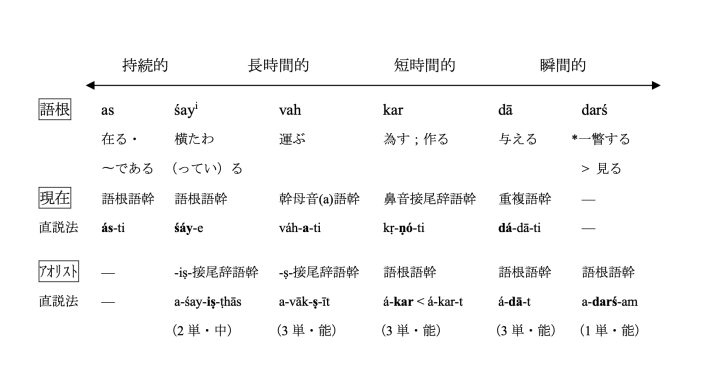

ヴェーダ語の動詞体系を知るということは印欧祖語のそれを知るということでもありますが、これについては幸い日本語で読める大変便利なものがあります。後藤敏文「インド・ヨーロッパ祖語における動詞表現のカテゴリー ──枠組み再建のスケッチ──」『1991年度教育研究学内特別経費研究報告「文化の基礎理論と諸相の研究」』岩手大学人文社会科学部総合研究委員会(1992):pp. 99-121です。これは比較言語学の成果に基づいて印欧祖語の動詞形成の仕組みを全般的に概観・解説してくれたもので、30年前に書かれたものですが、今でも全くその意義は色褪せず、印欧語比較言語学を学ぶ人にはぜひ読んでいただきたいものです。この論文の助けも借りながら、以下動詞形成のシステムを見てみましょう。

印欧祖語の動詞が名詞と同様に、語根と呼ばれる最小限の意味的単位に基づいて形成されることはすでに連載第2回でお話しました。名詞と同様に、アップラウト(母音交替)と様々な接尾辞(ゼロ接尾辞も含む)、また場合によって語根の重複(reduplication)の組み合わせによって、まずは「動詞語幹」(伝統的には「時制語幹」;ただし以下参照)という活用のための基盤になる形が作られ、そこに人称語尾がついて(=活用して)実際の定動詞語形ができあがります。人称語尾にも数種類ありますが、いずれも人称(1・2・3人称)と数(単数・双数・複数)と態(能動態・中動態)だけでなく、それ自体で、あるいは追加的な接尾辞の助けも借りて、必ずいずれかの話法(法、ムード)をも表します。この追加の接尾辞を「話法接尾辞」と言い、こうしてできた語幹を「話法語幹」と呼びます。話法とは、願望や命令のように動詞が表す内容に対する話し手の心的態度を表すカテゴリーです。ヴェーダ語には言及法、直説法、接続法、願望法(希求法)、命令法の五つがあります(サンスクリット語では言及法と接続法は消滅してありません)。話法接尾辞が使われるのは接続法と願望法だけです。一方、命令法はこれを必要としない代わりに専用の人称語尾を持ちます。接続法、願望法、命令法は、話し手の態度が特に強く表出するので狭義のムードとされます。直説法のうち過去時制の語形には、á-(オーグメント、加[増]音)が接頭辞として付されます。このáは必ず動詞本体に付されるため、前回の連載で見た動詞前接辞がある場合には、必ずこれと動詞本体との間に割り込みます(sám-kar → sam-á-kṛṇvan現・直・3複・能)。以上の語形成の過程を図にしたものが図1です。

話を動詞語幹に戻します。動詞語幹は伝統的には「時制語幹」と呼ばれますが、これには最も基本となる現在語幹とアオリスト語幹という二大語幹の区別があり、これに少し機能レベルの異なる完了語幹を加えた三種が基本的な「時制」語幹となります。括弧付きで書いているのは、実際には「時制」語幹は時制とは直接関係がないからです。なので、本連載では単に動詞語幹と呼んでいます。その理由を含めて、現在語幹とアオリスト語幹がどのように形成されるかを、お馴染みの語根kar「為す、する;作る」を例に、上記の図に(若干簡略化の上)対応させて図2に挙げてみます。ここでは上述の五つの話法のうち直説法、願望法(願)、接続法、命令法(命)の形を挙げます。

(なお、語形にアクセントがついていたりいなかったり、また綺麗なペアを提示できなかったりするのは、単に実例が無いからです。文献学者は、現存する文献中に実例が無い形を挙げることにほとんど病的な(笑)抵抗があります。たとえたまたま回収されないだけであったに違いない形でも、です。ご了解ください。)

ここに出したのは現在語幹、アオリスト語幹のほんの一例で、実際にはそれぞれの語幹に対して他にも種々の接尾辞と形成法が存在します。上で挙げた現在語幹の例は鼻音を含む接尾辞を使うタイプ(サンスクリット文法ではいわゆる第5類動詞)で、直説法では語根のa母音はゼロで固定され(rは子音間で母音化ṛ)、接尾辞がアップラウトを示します(nó [< *náu] ~ nu;nはrの後でṇ)。ただし願望法では接尾辞もa母音ゼロで固定され、今度は話法接尾辞がアップラウトを示します。ここでは用例が無いためa母音ゼロのī語形だけですが、実際はa母音の入ったy´āと交替します(あるとすればkṛ-ṇu-yā-t[願・3単・能]など)。また、「未完了過去」というのは現在語幹から作った過去形のことで、これもムードとしては直説法ですが、慣例的にこの一語で呼びます。一方上のアオリスト語幹の例は、語根母音のアップラウト(kar- ~ kr-)だけで接尾辞を取らず(=ゼロ接尾辞)、語根がそのまま動詞語幹として機能するので「語根アオリスト」の名があります(以下に見る-s-接尾辞アオリストも参照)。なお、アオリスト語幹直説法は(直近の)過去を表します。これらの例を見ても分かるように、動詞語幹は直説法になって、つまり人称語尾によって活用して初めて時制を表しますし、また願望法などの様々な話法に時制を表す機能はありませんから、動詞語幹自体が時制と直接の関係がないということが分かっていただけるかと思います。

さて、では現在語幹とアオリスト語幹の違いは何か? 両者で直説法がこのように違った時制の現れ方をするのはなぜか? その答えは語幹が体現する「アスペクト」と呼ばれる機能範疇にあります。アスペクトが何かについて、後藤(上掲書、p. 104)から引用します。

「Aspektは元来「見方、観方」程の意味で、「動作」を進行中の相、時間の広がり・流れの中で観るか、時間の広がり・流れをなくして、「動作」全体、「動作」そのものの起こる起こらないに注目して観るか、という区別である。E. Hermannの定義に従えば、ドイツ語で、前者をVerlaufsschau「途中(経過・進行)観」、後者をGesamtschau「全体観」とよぶ。」

「時間の広がり・流れの中で観る」観方が現在語幹、「「動作」全体、「動作」そのものの起こる起こらないに注目して観る」観方がアオリスト語幹に対応します。後者は動作を「点」として見る観方とも言えるでしょう。これらの観方は伝統的にそれぞれ「未完了相」「完了相」と呼ばれることもありますが、それだと、全く異なる文法カテゴリー(形態)である未完了過去形や完了語幹と名称がかぶって誤解を招きかねません。なので、以下でもHermann(・後藤)の「途中観」「全体観」を使います。この両者の動作の観方の違いはそれぞれ図3のようにイメージできるかと思っています(目が大きすぎて気持ち悪いですが)。

印欧語では、このアスペクト(観方)の違いが現在語幹とアオリスト語幹を機能的に分ける基準になっている、つまりそれが文法化されていると言えます。このことに基づけば、なぜ現在語幹直説法が現在時制(途中観アスペクトからは、基本的・典型的には進行相「〜している」が想定される)を表すのか、また逆になぜアオリスト語幹直説法にはそれができないのかが、何となく分かるのではないでしょうか。後者は、全体として/点として対象化できる行為しか表せず、それが時間軸ではすでに終わった(直近の)過去の行為を表すのに使われているわけです。理論的にはもちろん未来の行為も点として見れますし、実際にアオリスト語幹が直後の未来を表すこともありますが、その用法は限定的です。

アスペクトについてもう一つ大事なことは、それが動詞の表す行為自体の時間的広がりとは別次元であるということです。瞬間的・短時間的行為(「与える、為す」など)であっても行為の中に視点を持つことはできますし、また持続的・長時間的行為(「横たわ[ってい]る、運ぶ」など)であっても永遠に続くわけではないので、全体として対象化することは可能です。とはいっても、一般に瞬間的であればあるほどアオリスト語幹が、また持続的であればあるほど現在語幹が作りやすいのは事実です。しかもそれぞれの両極に寄れば寄るほど、接尾辞や重複による加工を必要とせず(上記karのように)語根のままで動詞語幹を形成する傾向があります。最も両極端に寄った場合、つまり余りに瞬間的な意味の動詞(「一瞥する、稲光がする」など)の場合はもはや現在語幹を作れず、逆に余りに持続的(状態的)な動詞(「存在する」)ではアオリスト語幹を作れない、という事態も起こります。しかしながら、大体の行為は両極の間のどこかに位置するのではないでしょうか。それに、そもそも現在語幹は実際には進行相(「〜している」)だけでなく、一般的な記述(「〜する」)なども表すので、事実上瞬間的な行為でも現在語幹を作れないと困りますし、逆に持続的な動詞であっても直近の過去を表現できないと不自由でしょう。なので、一般に動詞は語彙的意味の時間的広がりの程度に関係無く、何らかの形で語根を加工して二種の動詞語幹を形成することができるというわけです。これが、アスペクトが動詞の表す行為自体の時間的広がりとは(関係なくはないが)別次元である、ということの内実です。上に書いた様々な時間的広がりを持つ語根をいくらか選んで図4に段階的に挙げてみます。

左右両極の間の時間設定や各語根がどのあたりに位置するかは、ある程度主観的なものであることをお断りしておきます。kar, dā, darśのアオリスト語幹は、本来の語根語幹のみ挙げましたが、実際は二次的に-s-/-iṣ-接尾辞アオリストも(karは幹母音アオリストも)形成します。darśは本来「視線を向ける、一瞥を与える」という瞬間的な行為であったはずですが、普通の「見る」としても使われます。

ヴェーダ語においてアスペクトがどれだけ有意的であったかは分かりませんが、こうしたアスペクトの差に発する動詞語幹形成の偏りや窮屈さが、印欧祖語から個々の言語に時代が下った後でも引き継がれているというのは大変興味深いことです。ここに、言語を歴史的に研究する一つの大きな意味があります。共時的に言語を記述することはもちろん大事ですし、一つの共時態が有機的な体系を有しているのは当然ですが、それがなぜそういう姿の共時態なのかということは、歴史的な変遷を辿らなければ分からないのです。

他にも完了語幹や態(voice, diathesis)の話など、面白い現象は沢山あります。今回の話に興味を持った人や、さらに詳しく知りたい人は、ぜひ先述の後藤(1992)論文を参照ください。

今回はかなり理論的な話に終始してしまいましたが、何と言っても動詞は印欧語そしてヴェーダ語文法の本丸とも言うべき分野です。その体系がどのくらい複雑かつ整然と組み立てられているかを味わっていただくには今回の話は避けては通れないと思いますし、また次回の連載の内容にも関わってくるので、ちょっと理屈っぽい話をさせていただきました。本回を読んで、例えばákar「彼(女)は為したところだ」の一語の中に、どれだけ立体的な文法体系の広がりと、どれだけ多彩な情報が詰まっているのかを知っていただいたなら嬉しく思います。

-

- 2022年02月01日 『サンスクリット語のむこう側─ヴェーダ語の世界─ 4. 動詞を支える小さな巨人 ──動詞前接辞の創造性 堂山英次郎(大阪大学)』

-

ヴェーダ語の動詞システムは印欧祖語に想定される状態をかなり保存していて、複雑である反面、大変論理的にできています。動詞の体系についてはまた改めて触れることとしますが、今回は(文字通り)その前に、動詞の前接辞(接頭辞、前綴り;preverb)を取り上げたいと思います。これらは動詞本体の前に付いて複合動詞を形成し、もとの動詞に様々な意味の追加や変更をほどこすものです。例えば、動詞gam「行く」に種々の前接辞が付加されると、次のような意味の複合動詞を生み出します(「+abhí」等は「abhí-gam」等の意味):

(A)

+ánu「後を追って、沿って、応じて、従って」→「〜の(対格)後を追う;〜に従う」

+abhí「目指して、向かって」→「〜を(対格)目指す、〜へ向かっていく」

+´ā「こちらへ;(何か)の方へ」→「(こちらへ)やって来る;〜へ(対格)と行く」

+pári「ぐるりと巡って、一周して」→「〜の(対格)回りを巡る、取り囲む」

+sám「一緒に、集まって;完全に」→「集まる;〜と(具格)一緒になる、衝突する」

(B)

+áva「降りて、沈んで、着地して」→「降り立つ、たどり着く」

+úd「外へ;上へ」→「出ていく;上がっていく」

+párā「向こうへ、彼方に」→「彼方へ去る(死ぬ)、遠ざかる」

+prá「前へ・に」→「前進する」

+ví「分かれて、散り散りに」→「分かれ行く、散らばる;消え去る」

便宜的に二つのグループに分けましたが、(A)は訳からも分かるように前置詞としても使われるものです。よって、動詞と組み合わさった時も必ず前置詞としての格支配を維持します。ただし、そもそもヴェーダ語では一般に古いほど、動詞本体と前接辞が切り離されて使われる現象(tmesis)が起こりますので、その場合、当該表現が前置詞句+動詞なのか(例:〜へ向かって、行く)、それとも前接辞付きの動詞なのか(〜へ、向かっていく)区別できないことがあります。対して(B)は機能的には副詞と呼べるもので、それ自体が格を支配することはありません。これも、分離して使われると単なる副詞としても解釈可能です。そもそも(A)も本来は副詞で、実際にしばしば格支配とは関係なく副詞的に使われますし(上の例では特に´ā, pári, sám)、それにgamのような動きを表す動詞は単独でも目的地として対格を取りますから、場合によっては、動詞+副詞、複合動詞(A)、複合動詞(B)の三つは厳密には区別できないこともあります。しかし一方で、特定の前接辞+動詞が多くの場合特有の意味的展開を示すことや、従属節や派生語では完全に一語化する傾向が強いことを考慮すると、やはり(A)も(B)も動詞前接辞として位置づけられて然るべきと言えるでしょう。なお、これら前接辞はしばしば二つ以上組み合わされて使われます:abhí-sám-gam「〜へと集まってゆく」、úpa-sám-´ā-ay「〜のそばへと集まり来る」(úpa-「〜のそばに」)。

こうした複合動詞を作るのは印欧語の大きな特徴の一つと言えます。これは、ドイツ語をやったことがある人ならすぐに実感できるのではないでしょうか。ドイツ語も、ヴェーダ語の場合と同様に様々な前置詞や副詞的要素を動詞の前接辞(前綴り)として使い、動詞本体の意味を様々に変容させます(voran-gehen「先に行く、進行する」、entgegen-gehen「迎えに行く」, etc.)。一方英語では、すでに語彙化してしまっているものや(for-sake, with-draw, etc.)、ラテン語やギリシャ語由来のもの(per-ceive, ex-port;apo-logize, para-phrase, etc.)は別にして、生きたシステムとしては、前置詞や副詞を動詞に後置させて複合動詞を作ります(take off, throw away, break up, etc.)。しかしどちらの言語においても原理は同じです。だから、ヴェーダ語の複合動詞にうまく対応する訳を当てることが可能です;例)(A)ánu-gam → 英go after、独nach-gehen;(B)úd-gam → 英go out, go up、独aus-gehen, auf-gehen。

gamの複合動詞の場合は、おのずと前接辞本来の意味を引き継いで物理的な動きを表すことが多いですが、当然ながら本動詞の意味によっては様々に抽象化した意味が見られます。例えば、jñā「認識する、分かる」にánu、prá、ví, sámが伴うと、ánu-jñā「沿って、応じて認識する」→「承諾する」、ví-jñā「分けて認識する」→「識別する、見分ける」、prá-jñā「予め認識する、前もって分かる」→「見通す、先見する、洞察する」、sám-jñā「ともに認識し合う」→「合意する」などです。なお、prá-jñāの派生名詞prajñ´ā-は仏教の重要概念の一つで、パーリ語でpaññā-、漢訳仏典では「般若」とも音訳されるものです。意訳として「智慧」も有名ですが、本来は上記のように予め先を見通す力、洞察力のことです。このように、思想的に大事な概念も動詞前接辞一つが重要な鍵を握っていることがありますので、あなどれません。

他にも、ヴェーダ語の世界観を映し出すような例をいくつか見てみましょう。

(A)と(B)それぞれの最後に挙げたsámとvíは、しばしば反義的に用いられます。一般に「生じる、〜に(主格)なる」を意味するbhavi(i → 連載第二回参照)がsámと結びつくと、sam-bhavi「生まれる、発生する、出現する」などを意味しますが、これは語源に忠実に言うと「合わさり生じる」で、「諸構成要素が然るべく組み合わさって何かができ上がる」ことを意味します。つまり何かが発生するということを、無からの発生ではなく、すでに存在する構成要素が新たに組み合わさることとして理解しているわけです。この考え方は古代インド人の世界理解の大きな部分を占めています。この観念を他動詞的に表したものがsám-skar(samがつく時は必ずskarの形)、つまり連載第一回にも登場した「為す、する;作る」を意味する動詞karとsámの複合動詞です。その派生名詞saṃskāra-(パーリ語saṅkhāra-)は漢訳仏典で「行」とも訳されますが、その場合、諸構成要素を然るべく組み合わせて作られたものとしての現象世界全てを意味します。なので、「諸行無常」はそれらが常ならざることを表すわけです。この「常ならざること」、つまりsám-iの逆の意味は、ay「行く」にvíが付されたví-ay「滅びる、消滅する」がよく表しています(上記ví-gamも同様)。もちろん原義は「分解する、解消する」です。sámの場合と同様に、何かが滅びるといっても本当に消失するのではなく、構成要素がほどけて霧散しただけだというわけです。なおsámには、上で「然るべく組み合わせて」と訳したように、ただ集まればよいのではなく、「全てが然るべく、綺麗に配置されて」という含意があります。sám-skarの過去分詞がsaṃskṛta-、つまりサンスクリット語です。これは「綺麗に組み立てられ、完成された」言語とされるからです。ちなみに、saṃskṛta-の仏典漢訳は「有為(うい)」で、これは上記のsaṃskāra-と同様の意味です。

prá「前へ・に」は古ギリシャ語やラテン語proと同語源ですので、現代語を通じても(cf. 英語pro-ceed, pro-mote, etc.)理解しやすいのではないかと思います。物理的に出発や前進を表すことは上のprá-gamの例からも理解できると思いますが、時間的な意味でも同様に使われ、行為の開始(「〜し始める」)や進捗(「〜を進める、続ける」)を表すこともあります。後者のタイプで面白いのはprá+jan「(父が子を)もうける;生まれる」でしょう。prá-jāyate(現・直・3単・中)「彼は先へと・引き続いて生まれる」とは、文字通り主語がこれから先も生まれ続けることをいいますが、それはつまり「(人が)子孫繁栄する、(その)家系が続く」を意味します。現代語ならどう訳すでしょうか? 多くの英訳はreproduce oneself「自らを再び(re-)作りだす(pro-duce)」、ドイツ語定訳はsich fort-pflanzen「自らを先へと植え付ける」で、いずれも「繁殖する、子孫繁栄する」を意味します。ヴェーダ語からさほど遠くない言い方が可能なわけです。印欧語、恐るべし!

またpráの意味はさらに抽象化されて、(隠れていた・見えていなかった)物や現象が「現れ出る」ことも表します。prá+vac/bravi「話す、言う」はその典型で「明るみに出して言う、公にして言う」、つまり「公言する、宣言する」の意味です。この動詞が大事なのは、言葉の文化である古代インドでは、誓い・呪い・約束などを公の場で言葉に出すことが、その言葉の中身を実現させたり、大きな力を動かすための条件になるからです。ヴェーダ文献が描く祭式儀礼では、呪力のこもったマントラと呼ばれる祝詞を唱えますが、当然そこでは単なる「話す、言う」ではなく、prá-vac/braviすることこそが極めて大事な行為とされます。

párā「向こうへ、彼方に」は、実際は「遥か彼方へ、二度と戻ってこれないように」といった強い含意を持つ前接辞です。上記párā-gamはそういうところへ行ってしまうということです。広く「行く」を表す動詞ayも同様です(gam との本来的な違いについてはここでは立ち入りません)。分かりやすいのは、それらがしばしば「あの世に行く、死ぬ」の意味で婉曲的に使われることでしょう。「死ぬ」と訳す人もいますが、直接的な「死ぬ」には動詞marがあります。これは基本的にこの世で肉体的に「死ぬ」であり、párā-gam等はあくまで「もう手の届かないところへ行ってしまう」です。とすると、後者は(肉体の)死後の世界の話が前提となっていることが分かるでしょう。肉体が朽ちても行き先があるものは魂や霊魂だけですからね(知らんけど)。

ただし、párā-gamなどは死ぬ時にだけ使うわけではなく、現実世界で単に「立ち去る」ほどの意味で訳せる場合もあります。しかしやはりそこには「もう二度と会えない、今生の別れ」のような含意がつきまといます。これはpárāが別の動詞と使われる場合も同じです。動詞as「放る、投げる」と用いられたpárā-as「彼方へ放る」は、「子を捨てる、捨て子にする」を意味します。『リグヴェーダ』には、生まれたばかりのインドラ神が母親に捨てられた話が残っています。そこでは、(恐らく母の代理で)若い婦人(召使いか乳母)がインドラを捨てた(parā-´āsa)とされますが、捨てられた彼は、自分を置き去りにして去る(pár´ā-ay)母を見て、ついて行こうか行くまいか(ánu-gā/gam)迷う場面があります。(グロスの略号:現分=現在分詞、未過=未完了過去、接=接続法;その他は連載第3回を参照。)

parāyat´īm mātáram ánv acaṣṭa

去りゆく─現分・女・単・対 母・女─単・対 = ánu 見る─未過・3単・中

「去りゆく母を、彼は目で追った;

ná ná- -ánu gāny ánu n´ū gamāni

否定辞 同左 行く─アオ・接・1単・能 今や 行く─アオ・接・1単・能

『いやだ、ついて行かないぞ。やはり、ついて行こう(か)』」RV 4巻18歌3詩節

ここには、単に離れていく母を見ているというよりも、もう二度と会えないかも知れない母を後ろから凝視するインドラの悲壮と葛藤が描かれていると解釈すべきでしょう。

一方párāの用法は、こうした物理的な使い方だけにとどまりません。 párā+bravi「話す、言う」という決まった表現がありますが、どういう意味か想像がつくでしょうか? 答えは、「言って遠ざける、言い退ける」ということで、「〜を退ける判断を告げる、〜に負けを言い渡す」という一種の法律用語になります。かなり省エネな言い方ですが、párāの含意をうまく利用した表現だと思います。英語drink away「飲み遠ざける」→「〜を(酒を)飲んで忘れる・浪費する」や、ドイツ語weg-tanzen「踊り遠ざける」→「〜を踊って晴らす・吹き飛ばす」などは類似の使い方のように見えます。やはり同じ印欧語ですね。

´ā「こちらへ;(何か)の方へ」は、目的地が表されない限り、「話し手または主語の居るところへ、こちらへ」を意味しますが、単なる方向というよりも「こちらまで至って、ここへと調達されて」という含意を持ちます。実際、´āだけでも「此処に!」「近う!」などの動詞表現に準ずる意味で用いられます。なので、動きを表す動詞(´ā-gam, ´ā-vah「運んでくる」など)は言うに及ばず、様々な動詞と結びついて特有の意味を生み出します。例えば、yajは「(神々を:対格)言葉で称える、祭る;祭式を行う」という意味ですが、´ā-yajは目的語を取って、「祭式によって〜を自分のもとへもたらす」という意味になります。「祭りもたらす」とでも訳せるでしょうか。一方、áva-yajは好ましくない対象を目的語に取り、「祭式によって〜を落とす、排除する」、「祭り除く」といった意味になります。なお、これまでの例でもそうですが、ヴェーダ語の前接辞+動詞に対応する概念を日本語で表そうとすると、説明的に表現するか、「祭りもたらす」のように動詞(連用形)+動詞によって表現する以外にはなさそうです。言葉の構造的違いを痛感させられます。

今回は動詞前接辞のほんの一部を紹介しただけですが、他にも書ききれないくらい多くの種類があります。どれもわずか1〜2音節の語ですが、非常に生産的で、多彩な意味領域をカバーし、効率的かつ創造的に動詞の意味を変容させることができます。動詞前接辞は、ヴェーダ語の動詞表現を極めて豊かにしてくれる小さな巨人とでも言えるのではないでしょうか。

色々と書き連ねましたが、書き切れないことや、思い至らないことも多く、内容をくみ取りあぐねることもあるかと思います。適当に拾い読んだり、読み飛ばしていただければ幸いです。← これ、ヴェーダ語で表せたら三分の一くらいになるかしら…。

-

- 2022年01月25日 『サンスクリット語のむこう側─ヴェーダ語の世界─ 3. 河が蜜を流れる──同族対格と内容の対格 堂山英次郎(大阪大学)』

-

もう随分前ですが、とある文化講座を担当した時に質問に来られた方がいました。自分は聖書の勉強をしているが、英語訳を読んでいてどうも解せないことがあるというのです。聖書の中にdrink of waterという語句が出てくるが、drinkというのは他動詞だからdrink waterではないのか、このofは何なのか?、と。だいたいどんな辞書でも、他動詞とは別に自動詞のdrinkも載っていて、「〜から飲む(from, out of)」などと書いてありますから、それで納得することもできたでしょうが、なぜ直接目的語を取る構文とofを介さなければいけない構文があるのか、という所に疑問を持たれたのではないかと思うのです。その時に、辞書の記述というのは窮屈なものだなと思った記憶があります。自動詞・他動詞ということにこだわると見えにくくなりますが、要するにdrink ofは「〜のいくらか(全部ではなく)を飲む」です。もっとも、聖書訳には出てきても、現代英語でofだけと使うのかどうか私は知りませんが。そしてこの現象は、ヴェーダ語などの印欧語古典語の格の機能を知っていれば、もっと根本から捉えることができるのです。

ヴェーダ語の名詞類には八つの格(主格、対格、呼格、具格、与格、奪格、属格、処格)があり、このそれぞれに三つの文法性(男性、女性、中性)と三つの数(単数、双数、複数)があります。このうち対格は、典型的には直接目的語に使われ、属格は所有や部分を表すので、上のdrinkの例で言うとそれぞれ「〜を(対格)飲む」と「〜から(属格)飲む」に対応させることができます。ヴェーダ語でも、「食べる、飲む」などの動詞はこのいずれの格をも取ることができます。使い分けの原理は極めて単純です。対格には全体性を表す機能がありますので、それは「食べる、飲む」の対象がそもそも何であるのかを表示したり、さらにはその機能が強く出る時には、その対象の全部を食べたり飲んだりすることを表します。これに対して属格は部分性を表しますので、あくまで対象の一部を食べたり飲んだりする時に使われ、「〜から;〜のうち[いくらかを]食べる、飲む」などと訳すことができます。印欧語の場合、こうした原理が分かっていることの方が、自動詞/他動詞といった便宜的な分類よりも遥かに言語の本質を捉えることができると思います。

今回は対格の話をさらに続けたいと思います。

「同族目的語」とか「同族対格」いう言葉を聞いたことがあるかと思います。要するに、本来自動詞であるものが、それと同じ語源に発する(印欧語的には語根から派生した)名詞、あるいはその動詞とよく似た意味を持つ名詞を「目的語」として取(っているように見え)る表現形式のことです(figura etymologicaとも言います)。英語では、live a (long) life, dream a (beautiful) dream, fight a (losing) battleのような表現です。日本語でも例えば「(悔いのない)人生を生きる」「(楽しい)歌を歌う」「(素敵な)踊りを踊る」のような言い方をしますね。確かにこれらの動詞にも、手元の英和辞典では自動詞とは別に他動詞が設定してあって、例えばliveなら「…な生活をする(送る)」などとあります。しかしながらこの場合の「目的語」は、先に見た「食べる、飲む」の直接目的語とは全く性質を異にするものです。後で説明しますが、まずは自身で何がどう違うのか考えてみてください。

さて、同族目的語はヴェーダ語においてもしばしば見られます。そして当然、これは対格によって表されます。

(以下グロスでは、格・文法性・数は上に挙げた用語の最初の漢字のみをもって表示;動詞には以下の略号を使う:現=現在語幹、アオ=アオリスト語幹、直=直説法、命=命令法、数字は人称、能=能動態、中=中動態;また直接議論に関係する部分は太字)

yád y´āmaṃ y´ānti vāyúbhiḥ

接続詞 行進・男─単・対格 行く─現・直・3複・能 風─複・具

「風たち(=風の神々)とともに、彼ら(暴風神ら)が行進を行く時=行進をなす時…」『リグヴェーダ』(以下RV)8巻7歌4節

ávārṣīr varṣám

雨降りする─アオ・直・2単・能 雨・中─単・対

「お前(雨の神)は雨を雨降りした=雨を降らせた」RV 5巻83歌10節

ただ「行く」とか「雨降りする」とも言えるのに、このような表現を使うことには何か意味があるはずです。これらをうまく解釈している後藤(Gotō, 2002: p. 33)を参考にしますと、最初の例は、「行進」という出来事があったことを強調していて、つまりは風たちを引き連れて堂々たる行進を暴風神が行っている様を描いていると言えます。また二番目の例は、直後に十分な恩恵を与えてくれたこととともに「[雨を]止めろ!」(もう雨は要らない)と言っているので、「雨」という実体概念を取り出して対象化・強調する必要があったものと思われます。他にも解釈は可能でしょうし、それは言語によっても、語彙や文脈などによっても変わるでしょう。先の英語の例のうち、例えばdream a dreamは不定冠詞が効いていて、漠然と夢を見るのではなく「ある一つの夢を見る、ある夢がある」ことを言う表現として使われます。ミュージカル『レ・ミゼラブル』の劇中歌I dreamed a dream(邦題「夢やぶれて」)が思い浮かびます。対して単独の動詞dreamでは、漠然と夢を見る行為を行ったということしか伝わりません。sing a songとsingにも同じことが言えそうです。カーペンターズがsing, sing a song♪と歌う時、歌う行為が抽象から具体へと進んでいくのが分かります。これは日本語の「歌う」と「歌を歌う」の間にも感じられます。こう考えると、上記のヴェーダ語の「行進」や「雨」に行った解釈の背景にも、特定の具体的な行進や降雨の強調が考えられます。

しかしながら、これらのように同族対格一語のみが現れる例は少数派で、多くの場合、対格は何らかの修飾(下線)を受けます。

samānám añjy àñjate

同じ─中・単・主/対 化粧・中─単・対 塗(り飾)る─現・直・3複・中

「彼ら(暴風神たち)は自らに同じ化粧を塗(り飾)る=化粧をする」RV 7巻57歌3節

yád viṣṇukram´ān krámate

接続詞 ヴィシュヌの闊歩・男─複・対 闊歩する─現・直・3単・中

「ヴィシュヌ神の闊歩たちを、人が(真似て)闊歩するならば…」『タイッティリーヤ・サンヒター』5巻2章1節7

ここでは、同族対格を修飾語が限定することで、「どういう化粧/闊歩の仕方をしたのか」という、動詞が表す行為の具体的なあり方や内容が示されています。副詞を多用しないヴェーダ語にとって、行為の具体的内容を示すための一つの手段として、修飾語+同族対格が使われているとも言えるでしょう。このことはすでに見た英語の例にも当てはまります。先にlive a (long) life, etc.のように修飾語を括弧に入れた微妙な書き方をしましたが、実際には何も修飾語無しにこれらの表現を使うこと(live a life, etc.)は少なく、多くの場合「どういう生き方をしたか/夢を見たか/戦いをしたか」を記述するための形式として機能しています。

英語の例のうちfight a (losing) battleは、動詞(語根)と語源的に同じでなくとも、類似の意味の名詞が「目的語」として使われうることを示しています。さてそうなると、上記のような修飾語の付加に頼らずとも、動詞の表す行為の具体的内容を限定するような名詞であれば、広く「目的語」として使われうることになります。上で見たヴェーダ語動詞yā「行く」を例に取りますと、次のような意味拡張を伴った同族対格が可能となります。

ágne yāhí dūtyàm

アグニ(火神)・男─単・呼 行く─現・命・2単・能 伝令・中─単・主/対

「アグニよ、君は伝令を行け=伝令に/遣いに行け!」RV 7巻9歌5節

yéna ... vartír y´āthaḥ

関係代名詞─男・単・具 一巡り・中─単・主/対 行く─現・直・2双・能

「それによって(乗って)、君たち(アシュヴィン双神)が一巡りを行く=一巡りするところの(戦車)」RV 1巻183歌3節

最初の例では、行くことの具体的内容・目的が伝令という行為であり、二つ目の例では、ぐるりと一巡りして戻ってくるという行き方をする、ということが言われています。このように、動詞と同族(同語源)の目的語でなくとも、当該動詞と結びついてその動詞の行為の具体的内容やあり方を限定する対格が、ヴェーダ語にはしばしば見られます。このような対格を、我々は「内容の対格」(ドイツ語Inhaltsakkusativ)と呼んでいます。内容の対格の研究史は古く、本格的な研究はすでに1880年にゲディケ(Gaedicke)という学者によって発表されています。しかもこの研究は、150年近く経った今も最も詳細で示唆に富む研究書であり続ける名著です。ゲディケはその中で、内容の対格が通常の直接目的語とどのように異なるのかについて説明をしてくれています。

「…今論じようとしている対格の概念は、行為と同時進行である──始まりから終わりまでそれに伴う──だけでなく、行為そのものと完全に一致し、それに内在する。(中略)内容の対格としての対象は、それ自身で出来事とは別に存在していたり、出来事に際して存在していたり、あるいは出来事のあとで存在するのでもなく、その出来事とだけしか現れない。したがって、内容の対格は人物ではありえず、原則として行為を表す実体名詞が立ち、一つの出来事を表現する。…」(Gaedicke, 1880: p. 156)

要するに、内容の対格が表す概念は、動詞の行為と別に存在するのではなく、動詞の行為が始まって初めて発生し、行為の終了とともに消える;つまり、動詞の表す行為の内容やあり方そのものが名詞の概念とイコールである、あるいは名詞の概念が動詞の行為そのものを体現している、と言うことができます。これが、目的語の概念が動詞から独立して存在している一般的な直接目的語(月を見る、敵を倒すetc.)との大きな違いになります。その際に、動詞の内容をまるごと体現できるというのは、最初に見た対格に備わる全体性と関係しているものと、私は考えます。

実はゲディケ自身は、同族対格と内容の対格とを異なる範疇として扱っているのですが、一般には一緒に扱われることが多く、私自身も明確な区別はできないと思っています。上のゲディケの定義は同族対格にも当てはまりますし、これまで挙げてきた用例は、その両者の間に明確な線引きができないことを物語っていると思います。またゲディケのように内容の対格は行為名詞に限定されるものではなく、もっと広い使われたかをすることも分かってきています。後藤(Gotō;2002: p. 34)は面白い例を挙げています。

tvā ... páry ékā carati vartaníṃ gáuḥ

君を 巡って 1─女・単・主 動く─現・直・3単・能 轍・女─単・対 牛・女─単・主

「君(火)の回りを、一頭の雌牛が轍を巡る=一巡りして(環状の)轍(足跡)を残す」RV 3巻7歌2節

ここでは同族対格は行為そのものではなく、轍という視認可能な具象物(現象)ですが、それは行為が行われるそばから同時にでき始め、行為の終了とともに完成するもの(結果)として、内容の対格の守備範囲になっているようです。

このように考えると、同族対格や内容の対格は特別自動詞に限定されなければならない理由はなくなります。確かに自動詞に比べ他動詞では起こりにくいのは確かですが、それは、機能の違う二つの対格を取る構造を避けようとする一般的傾向に沿うものと思われます。実際にヴェーダ語にも用例はあります。

これまでに見た例のほとんどは『リグヴェーダ』讃歌(韻文)から取ったもので、内容も神々が主語であったり神話的な話であったりと、その多くは多分に技巧的、詩的な表現です。そもそもヴェーダ文献とは祭官階級のエリートたちが残した祭式儀礼の専門文献ですので、そのことは常に意識しておかなければなりません。しかし一方で、ヴェーダ語が内容の対格をここまで使用することができる──言葉にここまで無理をさせることができる──ということは紛れもない事実です。そうした表現の可能性の限界を見ることは、その言語の本質の一端を垣間見ることでもあり、また同時に、彼らの世界観や言語感覚の豊かさを見ることでもあるのです。

mádhu kṣaranti síndhavaḥ

蜜・中─単・主/対 流れる─現・直・3複・能 河・男/女─複・主

「(神)河たちは、蜜を流れ行く=蜜のごとく流れ行く/蜜のような流れ方をする」RV 1巻90歌6節

内容の対格についてあれこれ考えていると、ついつい身近な現代語の中にも同様の表現を探してしまいます。すでに英語のいくつかの表現を見ましたが、他にも例えばHe nodded his consent「彼はうなずいて同意を示した」などという英文に出会うと、心がざわつきます(笑)。ここでも、確かに辞書には「他動詞」として「(同意・了解などを)うなずいて伝える」などと書いてあります。自動詞/他動詞といった枠で考えると仕方ないのでしょうが、どう考えても「うなずく」と「伝える」は全く別の動詞概念です。うなずくことそのものが同意を意味するわけで、明らかに自動詞+内容の対格と理解できるわけです。高校の時よく聞いていたヴァン・ヘイレンのDreamsという曲の中に次のような歌詞があります: So baby, dry your eyes. Save all the tears you’ve cried. Oh, that’s what dreams are made of♪ ──高校生の私は、涙を泣くって何?と悩んだわけですが、今ではこれは内容の対格で、しかも泣くという行為に伴って生まれる具象物(結果)を表す轍のタイプだと理解できます。またしても辞書は「泣いて(涙を)流す」という「他動詞」としていますが…。

昨年他界したエディ・ヴァン・ヘイレンに哀悼の意を表して今回は終わりにします。

参考文献

Carl Gaedicke, Der Accusativ im Veda, Breslau, 1880.

Toshifumi Gotō, “Funktionen des Akkusativs und Rektionsarten des Verbums —anhand des Altindoarischen—” In: Heinrich Hettrich (ed.), Indogermanische Syntax –Fragen und Perspektiven –, Wiesbaden 2002: pp. 21–42.

-

- 2022年01月18日 『サンスクリット語のむこう側─ヴェーダ語の世界─ 2. 最も牛な人と、より馬な動物 ──比較級・最上級、そして原級を考える 堂山英次郎(大阪大学)』

-

お釈迦さん(ブッダ)の出家前の名前は、パーリ語(中期インド・アーリヤ語の一つ;仏典の書かれた言語)でゴータマ・スィッダッタ(Gotama Siddhattha)、サンスクリット語でガウタマ・スィッダールタ(Gautama Siddhārtha)と言います。ご存知の人も多いと思います。サンスクリット語siddhārthaは、「目的(artha-)が成就した(siddha-)人」という意味です。出生後の名付けの際に将来ブッダ(buddha-「目覚めた人」)となることを予言してつけられたといいます。一方gautama-はgótama-から二次派生(以下参照)した語で、文字通りは「ゴータマに由来する者、ゴータマの末裔」、つまり「ゴータマ一族の者、ゴータマ家の者」というゴートラ名(連載第1回gotrá-参照)として使われます。個人名としてのゴータマは、『リグヴェーダ』讃歌の詩人の一人Gotama Rāhūgaṇaが最も古く、恐らくこの人物に始まるバラモンの家系がGautamaを名乗るようになったと考えられます。同文献にはゴータマの末裔たちも何度も言及されます。さて皆さんは、この一族の祖の名gótama-に牛(gó-)が潜んでいるのにお気づきかと思います。gotama-はこれに最上級の接尾辞-tama-がついたもので、直訳すれば「最も牛」になります。英語を中心とする西洋語に慣れていると、「比較級・最上級は原級の形容詞・副詞から作られるもの」というイメージがあるかも知れません。しかし、ヴェーダ語の場合はそのように狭く考える必要はありません。最上級接尾辞は、名詞であれ形容詞であれ、その語の意味する実体や属性が最もよく当てはまる人・物・状態を表すのに使われます。なので、gotama-は最高の牛、これぞ牛と言えるような牛の中の牛を指すわけです。ただし、この語が本当の牛を表すことはなく、もっぱら固有名として使われます。インドラが雄牛や種牛と呼ばれるように(→ 連載第1回)、人間を直接牛の呼称によって呼んでいることになります。

最上級-tama-とセットになるのが比較級接尾辞-tara-です。これも、その語の意味する実体や属性が他に比べてよりよく当てはまる人・物・状態を表します。ここでも動物の名称aśva-tará-を見てみましょう。áśva-は「馬」を表す名詞なので、文字通りは「より馬、比較的馬」です。さて、一体何を表すでしょう? ポイントは、gotama-と違って、馬そのものの優劣を表すものではないということです。つまり、馬以外の動物の中でより馬の性質を備えているものです。答えは──ラバです。馬とロバの合いの子であるラバは、馬そのものではないけれど、限りなく馬に近いのでこう呼ばれるのです。では次に、皆さんもすでに知っている言葉を使ったvatsa-tará-「より仔牛、比較的仔牛」はどうでしょう? こちらの場合はまだ成長途中の若牛を表し、雌(vatsa-tarī-)の場合はやっと交尾ができるくらいになった若牛、だからまだ仔牛の幼さの残る若い雌牛を指すようです。

動物ばかり見ていますが、これらの接尾辞は人間にも使われます。pitṛ́-tama-はpitár-「父」(英語fatherと同語源)の最上級で、「(父親たちの中で)最も父親らしい父親」を意味します。比較級-tara-は印欧祖語にさかのぼる接尾辞ですが、ラテン語にもmater-tera-「より母親」なる語があり、これは上に見たaśva-tará-のタイプで、母親以外の人間の中で限りなく母に近い人という意味で「母方のおば」を、一方、古ギリシャ語basileú-s「王」の比較級basileú-tero-sは、pitṛ́-tama-タイプで、「より王らしい王」を表します。ヴェーダ語と全く同様の使い方をしているのが分かりますね。

このように、比較級・最上級接尾辞-tara-/-tama-はそれぞれ非常に柔軟な使われ方をします。他にも例えば、不定代名詞としてのanyá-(通常「他の」)、疑問代名詞ká-、関係代名詞yá-などにも付くことができ、それぞれ以下のような意味になります:anya-tará-「二つのうちのどちらか一方」、anya-tama-「複数あるうちのどれか一つ」、ka-tará-「二つのうちのどちら」、ka-tamá-「複数あるうちのうちのどれ」。非常に合理的だと思いませんか? さらには、通常動詞などに追加的な意味を付与する前接辞にも付くことができます。例えばprá「前へ」からはpra-tara-(副詞pra-tará-m「より前に → さらに」の形で;古ギリシャ語pró-tero-s)、úd「上へ;外へ」からはút-tara-「より上位の、より優れた」やut-tamá-「最上の、最も優れた」が作られます。なお、-tara-/-tama-が通常の形容詞に(またそれに準じて分詞にも)使われることは言うまでもありません(例:tavás-「強力な」→ tavás-tara-, tavás-tama-)。

実はヴェーダ語には、上に見た-tara-/-tama-の他にもう一種類比較級と最上級の接尾辞が存在します。比較級-(ī)yāṁs-/-(ī)yas-(以下-(ī)yas-)と最上級-iṣṭha-です。後者は前者の弱形に序数詞の接尾辞でもある-tha-がついたものです。ただし、-tara-/-tama-とは意味の出かたが少し異なります。それは、-(ī)yas-, -iṣṭha-が第一次派生用の語尾だということに関係します。この話をするためには、ヴェーダ語の語形成や派生の話を述べておく必要があるでしょう。少々込み入った話をしますが、お付き合いください。

連載第一回目でも少し触れましたが、印欧語であるヴェーダ語では理論的に設定される語根(root)が大きな意味を持ちます。語根とは、後で議論しますが一般には動詞語根と呼ばれ、ある特定の動詞的意味を担う最小限の音素のまとまりです。例えば「為す、作る」を意味する動詞はk-rの二音の組み合わせが、また「運ぶ;養う」を意味する動詞はbh-rの二音の組み合わせが語根の主要素になります。この語根から、動詞であれ名詞であれ様々な語が派生するのですが、その時にそれぞれの語根の所定の部分(k-r, bh-rならハイフンの位置)にaまたは āが出入りし、何も入らない時(ゼロ)と合わせて、語根が三段階に「伸び縮み」する仕組みです(語根は通常aが一つ入った状態で提示します:kar, bhar)。これがアップラウトとか母音交替と呼ばれる現象で、印欧語はこのシステムを効率よく使うことで実に様々な語を派生させることができるわけです。またほとんどの場合、意味や機能に応じて、アップラウトだけでなく特定の接尾辞も併用されますので、これらの組み合わせによって作られる派生語の種類は格段に増えます。例えば次の例では、太字部分がアップラウトを示す語根部分で、それに様々な接尾辞がついて多様な意味を作り出しています:

語根kar「為す、作る」→

kṛ-tá-「為された」 kár-tar-「行為者」 kār-yà-「為されるべき」

語根bhar「運ぶ;養う」→

bhṛ-tá-「養われた」 bhár-tar-「養う[男]、主人」 bhār-yˋā-「養われるべき[女]、妻」

(rは子音間で母音化:ṛ)

印欧祖語本来のアップラウトとヴェーダ語のそれは微妙に異なるのですが、原理としては同じです。ここで出す具体例はあくまでヴェーダ語の共時態として見た時のものとお考えください。

少し寄り道をしましたが、語根から語が派生するシステムについてざっと分かっていただけたかと思います。この話をしたのは、先の二つ目の比較級・最上級接尾辞-(ī)yas-と-iṣṭha-が「第一次派生用の語尾」だと言ったことにつながります。上の例のように語根から直接アップラウトや接尾辞を使って語を派生させることを第一次派生と言いますが、この時に使われる比較級・最上級接尾辞が-(ī)yas-, -iṣṭha-というわけです。これに対して、すでに特定の意味を持った語彙として存在する語幹(→ 連載第1回冒頭)──語根から第一次派生によりできた名詞、形容詞や副詞などを含む──から、さらに別の語を派生させることを第二次派生と言います。そして先に見た-tama-, -tara-は、この第二次派生専用の接尾辞になります。gótama-, aśvatará-, katará-はそれぞれ、gó-/gáv-, áśva-, ká-という既存の語彙からの派生ですね。

このように、-(ī)yas-, -iṣṭha-は動詞語根からの第一次派生に使われるわけですが、しかし一体、動詞の比較級・最上級って一体どんなもの?と思われるかも知れません。ここでも、すでに-tama-や-tara-で見た機能と同じことを動詞に当てはめればよいのです。つまり動詞の比較級・最上級は、動詞の表す動作や状態を他に比べてよりよく(:正しく、上手に、典型的に、頻繁に、etc.)あるいは最もよく行う・表すモノや状態を意味する、と定義できます。次の例を見てください。なお、-(ī)yas-, -iṣṭha-によって比較級・最上級を派生させる際は、語根のアップラウトは必ずaが入った段階を示します(h-a-n, v-a-h)。以下では太字にしませんが、注意して見てみてください。

語根han「打つ、殺す」→

hán-īyas-「よりよく(多く)殺す」 hán-iṣṭha-「最もよく(多く)殺す」

(敵を倒す神、インドラの形容)

語根vah「運ぶ」→

váh-īyas-「よりよく(速く、etc.)運ぶ」 váh-iṣṭha-「最もよく(速く、etc.)運ぶ」

(戦車[御者と戦士を乗せた戦闘用車両]を運ぶ馬の形容)

ただし、動詞語根の意味は上記のような行為的なものだけとは限りません。派生の過程で容易に様態的な意味に転じうるものもあれば、そもそも最初から様態的な意味を持っている語根もあります。その派生語は言うまでもなく様態的な意味を持ちます。(上付きのi[tavi]はほとんどの場合、印欧祖語に理論上設定される音の存在を意味します。)

語根maṁh「贈与する」→

máṁh-īyas-「より贈与する → より気前のよい」 máṁh-iṣṭha-「最も気前のよい」

語根tavi「強力である、強い」→

táv-yas-/táv-īyas-「より強い」 (*táv-iṣṭha-は在証されないが、あって然るべき)

(上付きのi[tavi]はほとんどの場合、印欧祖語に理論上設定される音の存在を意味する。)

さらには、動詞を一切作らず、比較級・最上級を含め様々な名詞・形容詞だけを派生させる語根もあります。そこでは、もはや語根自体に何らかの動詞的な意味を設定することはできません。

語根var「?」

→ ur-ú-「幅広い」 vár-yas-「より幅広い」 vár-iṣṭha-「最も幅広い」

語根davi「?」

→ dū-rá-「遠い」 dáv-ī-yas「より遠い」 dav-iṣṭha-(副詞daviṣṭhá-m「最果てに」の形で)

(vとuは等価のため、v-a-rからaが落ちるとvは子音rの前でuとなり、語根の弱形はur;またd-a-viからaが落ちると、子音の前のuはiの影響でūとなる。)

確かに、var/urに「広がる」、daviに「遠ざかる、離れる」などの動詞的意味を設定することは可能でしょう。しかし、実際に動詞を作らないのに、そうした議論にどれだけの意味があるでしょうか? 以上の例が示すのは、語根というのは動作から様態まで実に幅広い意味領域を担いうるもので、語根によっては動詞を派生させるとは限らないということです。なので、動詞語根という呼び方は余り正確ではなく、単に語根と呼ぶ方がふさわしいと言えます。この議論を踏まえると、(動詞)語根から直接比較級・最上級が派生するということが、さほど奇妙なことではなくなったのではないでしょうか。

さて、-(ī)yas-と-iṣṭha-は直接語根から比較級・最上級を作る接尾辞ですので、-tama-や-tara-と違って元になる「原級」の名詞や形容詞があるわけではありません。もちろん、意味的にはそれに対応する形容詞がしばしば存在します。上記のur-ú-やdū-rá-がそうです。しかし、最初に見たhanやvahにはそういう語が見当たりませんし、余り想像もできません。「殺す〜」や「運ぶ〜」なら、現在分詞など別の方法で表されることでしょう。実際「原級」にあたる語が見つけられないことは多々あります。また、それがある場合も、統一的な派生法によるわけではありません。確かにur-ú-のように-u-接尾辞はよく使われますが、他にも-a-, -ra-, -ri-など色々です。上記の派生原理から言うと、-(ī)yas-, -iṣṭha-の「原級」はむしろ語根そのものに求めるべきだと、私は思います。ですから時には、以下のように語根から直接-(ī)yas-, -iṣṭha-による比較級・最上級が作られる一方で、同じ語根の第一次派生による形容詞が-tama-, -tara-によって別途比較級・最上級を作る、ということも起こりえます。baṁh/bahの例では、-(ī)yas-, -iṣṭha-の形は語根の意味に忠実ですが、派生形容詞は意味をより発展させたため(「沢山の」)そこからできた-tama-, -tara-語形も当然これに対する比較級・最上級形として使われています。

語根prayi「喜ばせる;気に入る」

→ préyas-「より好ましい」 préṣṭha-「最も好ましい」

→ priy-á-「気に入る、好ましい;身内の」(英語freeと同語源)

→ priya-tara-「より好ましい」 priyá-tama-「最も好ましい」

語根baṁh「分厚く固める、強固にする」

→ báṁh-ī-yas-「より分厚い」 báṁh-iṣṭha-「最も分厚い」

→ bah-ú-「がっしりした、分厚く詰まった;沢山の、豊富な;頻繁な」

→ bahu-tara-「より沢山の」 bahu-tama-「最も沢山の」

(p-r-a-yiと-(ī)yas-, -iṣṭha-は母音が分かちがたく融合するためハイフンは入れていない;またb-a-ṁ-hからaが落ちると、子音に挟まれた鼻音はaに母音化する:bah。)

今回はヴェーダ語における比較級・最上級および原級の形と、それに関係して派生や語根という概念について原理的なお話をしました。説明不足であったり複雑だと感じられたかも知れません。ただ、「比較級・最上級は原級の形容詞・副詞からつくられるもの」というイメージがあるとすれば、それは幻想に過ぎないということと、ヴェーダ語には品詞や意味にとらわれず様々な意味や概念から比較級・最上級を形成できるシステムが完備されているということを知っていただけたなら、私の目的は成就された(siddhārtha-)ことになります。

-

- 2022年01月11日 『サンスクリット語のむこう側─ヴェーダ語の世界─ 1. 雌牛こそ全て ──牛フェチのヴェーダ語 堂山英次郎(大阪大学)』

-

皆さん、こんにちは。今日から連載させていただく大阪大学の堂山英次郎です。この連載ではインドの古典語(死語)であるサンスクリット語のさらに古層言語、ヴェーダ語を扱います。サンスクリット語は梵語という名前でも知られ、多くの大学で教えられていたり、書籍や文化講座も複数存在していて比較的知られているでしょうが、ヴェーダ語はあまり馴染みがないかも知れません。ヴェーダ語は基本的にはサンスクリット語と同じ言語なのですが、文法的に後者よりもかなり複雑な体系を持っていることや、残っている文献が祭式儀礼関係のものに限られることなどから、皆さんの目に触れる機会が少ないかと思います。しかし、ヴェーダ語はサンスクリット語の言語文化的特性をよりよく理解するためには欠かせない存在ですし、また後者の言語世界を何倍にも面白くしてくれるものでもあります。このように、サンスクリット語をいわば背後から規定しているヴェーダ語を「サンスクリット語のむこう側」と称して、その豊かで多彩な言語世界に分け入ろうとするのが、この連載の目的です。多くの場合、言語や文法がそれを使っていた人々の文化や世界観と表裏一体であることも、連載を通してお伝えできればと思います。よろしくお願いします。

【表記と発音について】ヴェーダ語の写本はデーヴァナーガリーなどのインドの文字で書かれていますが、学術的にはローマ字で表記するのが普通です。中には通常のローマ字に装飾がついた文字がありますが、その音価や発音について余り細かいことを書く紙幅がありませんので、最低限の見慣れない(あるいは曖昧な)表記と発音のみ以下に記しておきます([]内は国際音声字母;カタカナはあくまで便宜的なもの)。これ以外で特に説明が無い場合は、ひとまずはもとのローマ字をそのまま読んでいただいて構いません。なお、Web上での表示の制約により、通常ヴェーダ語の表記に使われるrの下マル付きはṛによって、またアクセント付きの長母音はˊā, ˊī, ˊūなどをもって代用します。また、単語の後にハイフンがついているのは、それがまだ格語尾や人称語尾がついていない(曲用・活用していない)「語幹」であることを示します。単語を提示する時は、通例この語幹を書きます。

e, o → 常に長母音[eː],[oː]

ṛ → 母音としての(音節をなす)r[r̩](ル・リ)

c, j, ñ, ś →[ʧ](チュ),[ʤ](ジュ),[ɲ](ニュ),[ʃ](シュ)

ṭ, ḍ, ṇ, ṣ → 舌を反らせて出すt, d, n, s(反舌音):[ʈ],[ɖ],[ɳ],[ʂ]

kh, th, phなど → k, t, pなどに息の開放を伴う音(帯気音);摩擦音[x, θ, f]ではない

*□ → 文献等には残っていないが歴史言語学的手続きにより再建された形

では、今日は牛(ウシ)の話から始めましょう。

インドといえば、道に横たわっている牛の姿を想像する人も多いのではないでしょうか。ヒンドゥー教では牛が神聖視され、食べることはご法度ですが、古く遡ると事情が少し違います。この話をするには、少し遠回りですが、ヴェーダ語という言語の素性から話さなくてはなりません。これは今後も当連載にとって大事なことですので、お付き合いください。

ヴェーダ語を話していた人々はもともとインド・ヨーロッパ語族(印欧語族)の一派で、今のイラン語(ペルシア語など)の古語の話者たちとともに緩やかな言語的・文化的まとまりを形成しながら、黒海北岸あたりから中央アジア、さらには現アフガニスタン周辺へと南下を続けていた人たち(アーリヤ人)です。そのうちインド亜大陸へと入っていった人たち(前1500頃以降)をインド・アーリヤ人と呼びますが、彼らが発展させた言語がヴェーダ語であり、後のサンスクリット語です。彼らの生活は遊牧を中心としつつ、季節的には一定の土地に居住して農耕も行うという、移動・定住の繰り返しであったと推定されます。遊牧社会の常として、彼らにとって家畜は財産そのものでした。家畜のことをヴェーダ語でpaśú-と言いますが、同語源のラテン語pecūが家畜に加え財産を、またその派生語pecūniaがお金や金貨を表すのと平行現象です。家畜の中でも牛、特に雌牛の財産価値は群を抜いていて、インド・アーリヤ人にとって家畜と言えばまず雌牛とリンクするほどの重要性でした。雌牛は牧草さえ食べれていれば乳を出します。乳はバター、チーズその他の豊富な乳製品を生み出します。そして牛は良質のタンパク質を含む豊富な肉を提供してくれます。またホルモンは、文字通り人間が食べるには余り向いていなくとも、焼くととてもいい香りがして、香りを届ける相手である神々にはもってこいの奉納部位となります。さらに、牛の骨はさまざまな日常生活に利用可能です。このように、彼らにとって牛は全く捨てるところのない、極めて利用価値の高いものであり、彼らの生活そのものを根底から支える存在であったといっても過言ではありません。そうした意味で彼らの牛に対する畏敬と感謝の念は我々が想像する以上のものでした。

「君(インドラ神)の念力によって、君の恐るべき力どもによって、(君の)能力によって、生ものである彼女(雌牛)たちの中に、調理された(そのまま口にできる)それ(乳)を、君は置きとどめたのだった」『リグヴェーダ』6巻17歌6節

これは雌牛が乳を出すことを、驚嘆をもって神の業に帰した歌です。ここに引いた『リグヴェーダ』はヴェーダ語最古の文献で、神々への讃歌を集成したものですが、そこには前述の古い遊牧中心の文化・社会が反映されており、今回の話は大部分これに基づきます。

最初の話に戻りますと、インドでも牛は本来、食べたり神々への犠牲にしたりする対象だったというわけです。

前置きが長くなりましたが、インド・アーリヤ人にとっての牛の重要性は、牛や牛の関連語彙・表現がいかに彼らの言語の細部に入り込んでいるかを見ればよく分かります。雌牛はヴェーダ語でgáu-/gó-/gu-と言います(三つは全て同じ形態ですが、印欧語の特徴であるアップラウトによりā/aの出入りを伴うため母音部分が変化します。またこれらは後ろに子音が来る時の形ですが、母音の前ではそれぞれgˊāv-/gáv-/gv-となります。以下ではgó-/gáv-で代表させます)。この語は女性名詞で基本的には雌牛を表しますが、牛全般を表すのにも使われる最も一般的な「牛」の語彙です。他にも、出産して乳を出す状態にある雌牛はdhenú-、出産直後などで乳を出さない時期にある雌牛はstarˊī-、処女牛あるいは出産後でまだ交尾に適さない(若い)雌牛はvaśˊā-、不妊の雌牛をvehát-と言います。仔牛はvatsá-、若い雄牛または去勢牛はukṣáṇ-(英語のoxと同語源)、成長した雄牛、特に種牛はvṛ́ṣaṇ-, vṛṣabhá-, ṛṣabhá-などと呼んで区別していました。牛の呼び名や関連語彙はこれら以外にも豊富に残っていますので、興味のある方は大島智靖・西村直子・後藤敏文『GAV─古インド・アーリヤ語文献における牛─』総合地球環境学研究所インダス・プロジェクト(2012)を参照ください。様々な呼び名があるのは、それらの指す状態や成長段階が彼らの生活にとって重要な意味を持っていたからです。ちなみに、雌も雄も特に大事にすべき牛をághnya-/aghnyá-(女性形は語末が-ā/-ˊā)「殺されるべきでない[牛]」と言います。この語の解釈には諸説ありますが、種牛や乳牛としての優良牛をそう呼んだものと思われます(上掲書[後藤]:p. 11 + n. 8)。決して牛全般が殺すべきでないことを言っているのではありません。

家畜は牛以外にも主に馬、羊、山羊があり、人々は当然それら全てから恩恵を受け、毎日同じように関わり、世話をしていたはずですが、彼らの観念の中で中心にあるのはあくまで(雌)牛であったようです。家畜はどれも牧草を食べますが、彼らにとって重要であったのはgáv-yūti-「牛の(gav-)牧草地(-yūti-)」です。しかし-yūti-は独立語としては使われず、この複合語が牧草地一般としても用いられていたようです。また新しいヴェーダ語文献以降では、go-cara-という語が牛や家畜とは関係なく「活動領域・範囲」の意味で使われますが、これは語源的には「牛が(go-)歩き回るところ(-cara-);牧草地」から来ています。

ところで、インド・アーリヤ人の生活形態では、家畜は人が食べたり、病気や他の野生動物に襲われて死んだりして、当然減っていきます。するとどうするか? 他の部族(主に土着の異部族)を襲って掠奪するわけです。これは現代の感覚からすると野蛮に思えるかも知れませんが、掠奪は彼らの社会形態・規模にとって必須の「経済活動」の一つでした。こうした牛の掠奪行はgáv-iṣṭi-と呼ばれます。文字通りは「牛(gáv-)探し(iṣṭí-)」で、まるで山菜でも取りに行くかのような言い方ですが、実際には(他人の)牛を持って帰るために血なまぐさいことをしていたわけです。リグヴェーダには、この牛の掠奪行の成功がしばしば望みの対象として言及されます。通常この願いが託される神は、上の引用にも登場したインドラ(Indra;後に仏教で帝釋天)という武闘派の神であり、インドラ自身もしばしば興奮して荒ぶる雄牛・種牛として描かれます。このように、(雌)牛は人々が常に渇望する一級の財産だったわけで、最高の家畜財はgó-mant-「牛に富む、牛を伴う」とかgó-agra-「牛を先頭にいただく・伴う」などと形容されます。

上述のインドラや家畜財のように、牛は最も理想的あるいは典型的な姿やモノとして捉えられていたため、牛の関連表現はしばしば人間や人間社会にも隠喩的に適用されます。gotrá-という言葉がありますが、本来は「牛(gó-)を守る(trā)もの」すなわち「牛小屋、牛舎」を意味します。しかしリグヴェーダよりも後の文献になると、人間の「家系、家門、姓」を意味する語として使われるようになります。要するに、「どこの家系、血筋の者か」ということが「どこの牛舎の出か」ということになぞらえて理解されているわけです。チャンドラグプタという王様の名前を聞いたことがあると思います。インドの歴史には同名の王が何人かいますが、最も有名なのは紀元前四世紀以降に栄えたマウリヤ朝の創始者でしょう。サンスクリット語でcandra-gupta-と言い、「月護王」とも漢訳されるように、語源的には「月(candra-)によって守られた(gupta-)[人]」という意味です。実はこの後半のgupta-という語にも牛(gu-)が隠れています。gupta-は直接には動詞gop/gupの動詞的形容詞(いわゆる過去分詞)ですが、gup自体は二次的に作られた動詞です。もともと牛の群れを守る牧人をgo-pˊā-「牛を(go-)守る(pā)人;牛守り」と言いましたが、これも通常は牛守りそのものより「守護者、保護者」一般を指します。もうお気づきかと思いますが、このgo-pˊā-という名詞からgopの部分が切り取られて動詞として語彙化したわけです。もともと「守る」を意味したpāという動詞の一部(p)が別の動詞の中に吸収されたことになります。こうした特定の意味を担う動詞の基本要素(語根と呼びます)が一旦形成されると、あとは他の動詞と同じように定動詞形やgupta-のような派生形が形成されるようになります。なお、後に紀元後四世紀から始まるグプタ朝では、歴代の王様は全て「〜グプタ」の名を持ち、しかも初代と第三代はマウリヤ朝の創始者と同じチャンドラグプタです。

つい最近日本では丑年が終わり寅年に変わりましたが、ヴェーダ語の一年の中には常に牛が潜んでいるようです。「年」を意味し、インド・ヨーロッパ共通祖語(印欧祖語)にさかのぼる語として*wet-あるいはその派生形*wet-os-(古ギリシャ語étos)がありますが、ヴェーダ語ではこれの派生形であるvat-sá-が「仔牛」の意味で使われます。これは生まれて一年ほど経った頃の牛(一年子)が、彼らが仔牛と呼ぶ成長段階であったからです。では、ヴェーダ語で一年は何といったか? 面白いことに、もう一度(とは彼らは思っていませんが)このvat-sá-「仔牛」を使って、「完全に(sam-)仔牛が(vatsá-)育つまでの期間」というのでsaṃ-vatsa-rá-なる語を作って表現しました。一周して、再び語源的な意味に戻ったわけですね。

最後に、分数の表現にも牛の影響が見られます。ヴェーダ語には、基数だけでなく序数や分数の表現が残っています。そのうち分数は、基数に加工をして表現する以外に、一風変わった表現法があります。人間や動物の(くるぶしより下の)足をpád-(英語footと同語源)と言いますが、これが四分の一を表すのにも使われます。つまりここでは、人間ではなく動物、しかも間違い無く牛の足が想定されています。八分の一をśaphá-「蹄(ひづめ)」という語で表しますが、これは蹄が二つに分かれている偶蹄目だからこそ成立する考え方です。彼らにとっての偶蹄目というともちろん牛に他なりません。更に面白いのは、十二分の一を表す表現です。何というでしょうか? 答えはずばり「副蹄」という語を使います。副蹄とは、偶蹄目の退化した人差し指と小指のことです。牛の二つの蹄はもともとの中指と薬指が発達したものです。退化した二本の指は蹄の後方にちょこんと飾りのようについています。親指は進化の過程でもっと早くに退化し消失したようです。なので、本当は副蹄は二つというのが正しいのでしょうが、インド・アーリヤ人は偶蹄以外にほとんど機能を果たしていない三本の指をひっくるめて副蹄と考えたのです。足一本につき指三本分なので一頭につき十二です。副蹄が十二分の一を表すのはここから来ているわけです。さて、この副蹄の表現法がさらに面白くて、ヴェーダ語でkúṣṭha-/kúṣṭhā-とかkúṣṭhikā-と言います。これは実は「どこに(kú)位置する(sthā)?」という、疑問詞と動詞語根をつなぎ合わせた人工語です。なぜこう呼ばれたのかは、上の説明でもう分かりますよね。

以上見てきたように、インド・アーリヤ人は日常の様々な事物や現象を何かと牛に寄せて表現していました。彼らの頭の中は牛で占領されているといっても過言ではありません。そんな彼らの姿勢を、私は「牛フェチ」と呼んでいます。仔牛が母牛を求めて鳴いたり、駆け寄ったり、母牛が仔牛に寄り添って舐めたりするのを見ると、もうたまらないわけですね。『リグヴェーダ』では、詩人の歌う歌が神々に届くことを表現する場面が多く見られますが、その際の比喩を見ていただくと、上記のことがさらに納得できるのではないでしょうか。

「矢が弓に(つがえられる)ように、(詩人が考え出した)詩歌がつがえられる。仔牛が母(牛)の乳房に(放たれる)ように、(インドラの)もとにそれは放たれる」『リグヴェーダ』9巻69歌1節

「(詩人が考え出した)詩歌たちが…みなぎる力の主であるインドラを舐めている、母(牛)らが仔牛を(そうする)ように」『リグヴェーダ』3巻41歌5節

長くなりました。これから牛フェチのヴェーダ語を見ていく上で、再び牛たちが出てくるかも知れないことを述べて、今回は終わりにしたいと思います。

-

- 2022年01月04日 『新連載のお知らせ』

-

10月から12回にわたり、コロナ禍での生活、研究について幅広く論じてくださった川原繁人先生、ありがとうございました。困難の中、試行錯誤しながら新しいことに挑戦される姿に励まされました。本連載は、大幅改稿を行い『言語学者、外の世界へ羽ばたく―ラッパー&声優とのコラボからプリキュア&ポケモン分析まで―』(リベラルアーツコトバ双書2)として刊行予定です。当サイトでの連載全12回の公開は2月末に終了いたします。公開終了後は、当サイトのオープンな掲載を継続するためにもぜひ新書『言語学者、外の世界へ羽ばたく―ラッパー&声優とのコラボからプリキュア&ポケモン分析まで―』(3月刊行予定)のご購入をよろしくお願いします。

さて来週1月11日からの12回は、堂山英次郎先生(大阪大学)による「サンスクリット語のむこう側─ヴェーダ語の世界─」が始まります。堂山先生は、歴史言語学・文献学をご専門とされ、古代インドやイランの社会・文化についても研究をなさっています。耳慣れない「ヴェーダ語」はどのような言語なのでしょうか。連載が楽しみです。(金城)

図1: Bob Dylan, Blowin’ In The Windのサビ部分。ヴァッカーナーゲルの位置を含めた文構造とイントネーションが、楽曲構成ときれいに重なって見える。

図1: Bob Dylan, Blowin’ In The Windのサビ部分。ヴァッカーナーゲルの位置を含めた文構造とイントネーションが、楽曲構成ときれいに重なって見える。 写真1 インド南部ケーララ州Thrissurにある伝統的なヴェーダの学校Brahmaswam Madhomにて。唱えるマントラの三種のアクセントを、師が弟子の頭を上げ下げしたり曲げたりしながら体で覚え込ませている。一人反対を向いている子供もいるが…。

写真1 インド南部ケーララ州Thrissurにある伝統的なヴェーダの学校Brahmaswam Madhomにて。唱えるマントラの三種のアクセントを、師が弟子の頭を上げ下げしたり曲げたりしながら体で覚え込ませている。一人反対を向いている子供もいるが…。 図1: 第一語尾と第二語尾との関係。実際には後者が基礎をなす。中動態の語尾でも平行現象が見られる。

図1: 第一語尾と第二語尾との関係。実際には後者が基礎をなす。中動態の語尾でも平行現象が見られる。